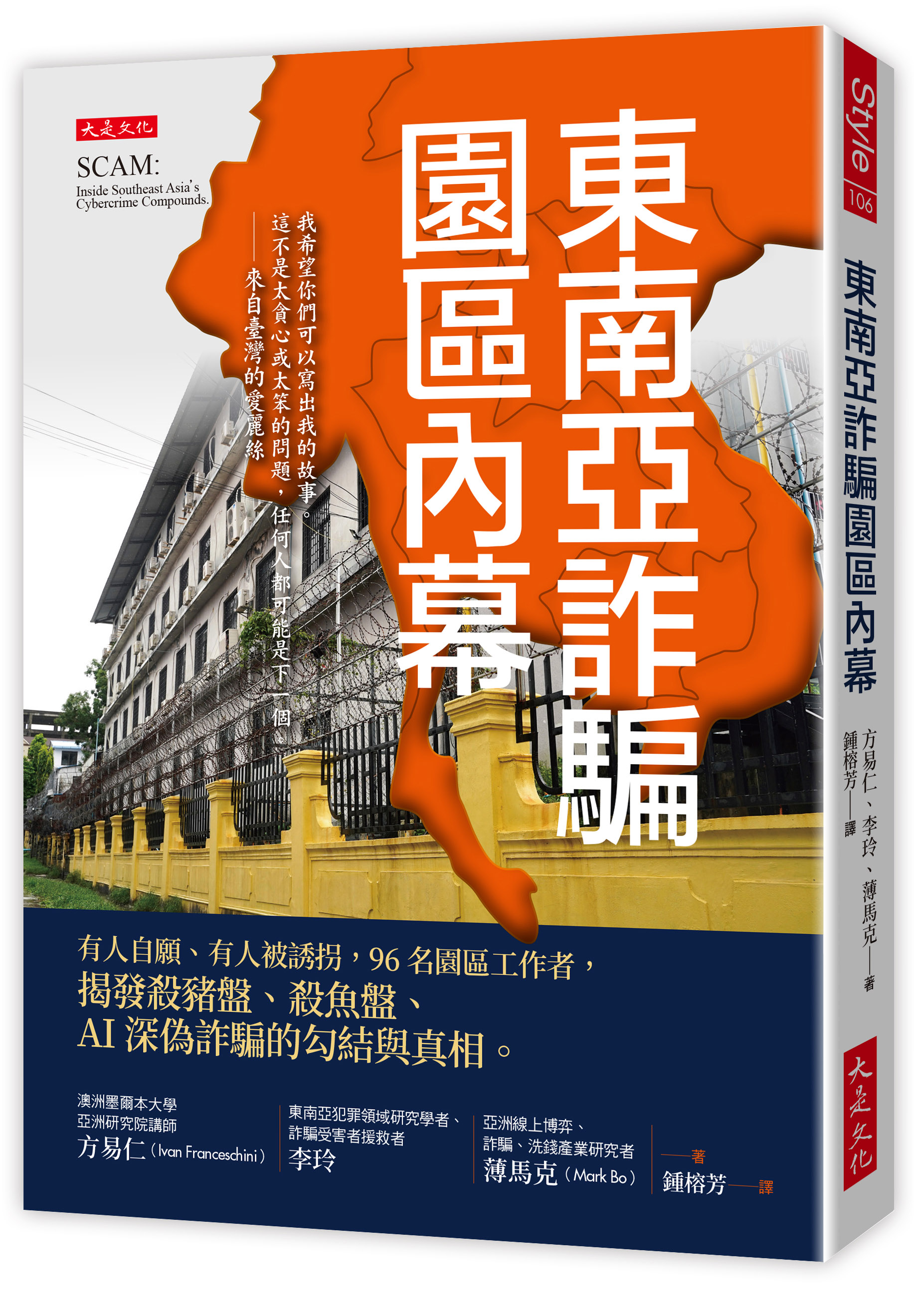

SCAM: Inside Southeast Asia's Cybercrime Compounds.

| 作者 | 方易仁/ 李玲/ 薄馬克 |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

| 商品描述 | 東南亞詐騙園區內幕:我希望你們可以寫出我的故事。這不是太貪心或太笨的問題,任何人都可能是下一個。──來自臺灣的愛麗絲◎這些人都是太傻或太貪?詐騙集團狩獵的管道多 |

| 作者 | 方易仁/ 李玲/ 薄馬克 |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

| 商品描述 | 東南亞詐騙園區內幕:我希望你們可以寫出我的故事。這不是太貪心或太笨的問題,任何人都可能是下一個。──來自臺灣的愛麗絲◎這些人都是太傻或太貪?詐騙集團狩獵的管道多 |

內容簡介 我希望你們可以寫出我的故事。這不是太貪心或太笨的問題, 任何人都可能是下一個。 ──來自臺灣的愛麗絲◎這些人都是太傻或太貪?詐騙集團狩獵的管道多達7種,誰都可能「被錄用」。◎詐騙組織也講人事制度:頂端是「狗莊」,中層主管、訓練組長各有專長。◎假檢警已過時,動物系詐騙(殺豬盤、殺魚盤)、「AI深偽詐騙」才是主流。2023年,全球至少有12萬人在緬甸、10萬人在柬埔寨,從事網路詐騙。有些人的確因想賺大錢而自願入場,但多數人都是被誘拐進入。本書匯集3位作者多年來在東南亞(以柬埔寨為主)的實地調查,並訪談來自12國、共96名曾在園區工作者(包含臺灣):為了還債,被仲介騙入KK園區的中科院博士、誤信直播平臺廣告,被暴力逼迫做詐騙的17歲工地少年,幫人到泰國代購佛具,卻被送到緬甸賣淫和行騙的女子……。看完這些遭遇,你還是自認沒那麼傻、沒那麼倒楣?這不是太笨或太貪的問題,而是你還沒遇到為你寫的腳本。 ◎惡夢的開場 .工作描述很模糊、其他都很具體的徵才廣告 「找工作嗎?男女皆可,年齡18歲~30歲,月薪30,000元, 表現佳可加薪,包住宿。基本條件:會打字、會中文。」 哪裡可疑?如果你沒察覺異樣,詐騙分子盯上的,正是你。 .多數人都是被自己人給賣了 一起玩遊戲的網友、對你特別溫暖的同事、很久沒聯絡的遠房親戚, 突然報給你一個不錯的工作(賺錢、代購)機會,你以為撿到好康? 這就是誘餌……。 ◎這裡應有盡有,宛如一座小城市 .這裡跟大公司一樣也有「人資」 新人要先受訓並隨機抽考,沒通過就受罰; 笨手笨腳?沒關係,只要願意配合,有腳本可照抄。 業績好,還能得到獎金、升遷、帶你去賭博、去買春…… 一步步突破你的道德底線! .從下餌到殺魚分工流程 頂端是「狗莊」,掌控全局;中層主管負責訓練、懲罰與鎖定潛在獵物; 最底層的「狗推/菠菜」,才是真正出面行騙的人。 下餌、網魚、殺魚是慣用的3階段詐騙手法。 ◎想逃,不外三條路 請親朋好友籌贖金,但難保他不會吞了錢,再把你轉賣; 發訊息向政府求救,卻馬上傳回園區經理耳中,並銷毀證據; 找非官方求援得靠運氣,多數救援網紅只是想蹭熱度騙錢。 本書的這些倖存者是如何逃跑呢? 媒體報導這麼多、警察天天宣導, 還是這麼多人受害被騙?因為人最怕寂寞和絕望。 詐騙集團就是利用這一點為你寫腳本。

作者介紹 【作者簡介】方易仁(Ivan Franceschini)澳洲墨爾本大學(University of Melbourne)亞洲研究院(Asia Institute)講師,目前研究重點為華人跨國犯罪,專攻網路詐騙領域。著有《無產階級中國》(Proletarian China,暫譯)、《世界化中國作為方法》(Global China as Method,暫譯)、《中國共產主義死後》(Afterlives of Chinese Communism,暫譯)。李玲目前於義大利威尼斯福斯卡里宮大學(Università Ca' Foscari Venezia)攻讀博士學位,主要研究領域為現代科技在助長東亞與東南亞的人口販運,與現代奴役制上扮演的角色。過去幾年持續支援東南亞詐騙園區的倖存者,與地方和國際的公民社會組織合作,援助倖存者並協助返國。薄馬克(Mark Bo)研究者,已居住東亞及東南亞20年。曾與全球各地公民社會團體合作,監督發展計畫,提倡促進發展計畫的環境與社交實務;亦利用自身企業與資金流向調查的背景,研究亞洲線上博弈、詐騙、洗錢產業的利害關係人。【譯者簡介】鍾榕芳 自由譯者,好奇寶寶;喜愛文字,嗜讀人類。詐騙產業揭露人性本惡,但仍微透人善之光。敬佩書中遇見的每一位助人者與倖存者,祝福每個選擇善良的人。 譯作賜教:[email protected]。

產品目錄 東南亞全圖各界讚譽重磅推薦推薦序一 真人版魷魚遊戲/陳安迪推薦序二 只要對方懷抱希望,我就能夠騙到他/戴伸峰推薦序三 受害者為何上鉤?為何是東南亞?/蘇益賢推薦序四 詐騙不是別人的故事,而是我們面臨的現在進行式/林若凡推薦序五 既是受害者,又被迫成為加害者/P律師推薦序六 臺灣不僅是詐騙產業主要的人力來源,也是主要的受害市場/曾春僑前言 不是貪心或笨,任何人都可能受害就跟資本主義的剝削一樣,詐騙產業的主要對象多數是年輕人和經濟前景受困的人,這些人因為太絕望了,所以會對好到難以置信的條件深信不疑。第一章 詐騙產業的崛起隨著中國與臺灣的執法力道越趨強勁,今日的柬埔寨西哈努克市已充斥著由數百個詐騙公司設立的園區,其中大部分人力都是華人。第二章 惡夢的開場他一開始有些疑慮,但在反覆檢查該公司文件,整個入職過程都合法、合理後,最終決定相信這位仲介。最後,卻被迫執行殺豬盤。第三章 應有盡有,宛如一座小城市偌大園區由1位社區經理監管,其中包含許多公司,大家共用食堂、妓院、俱樂部、診所、藥局,還有餐廳和髮廊。這些地點在地圖上都找得到,不像行跡隱密的犯罪場域。第四章 幕前玩家與幕後黑手詐騙園區的背後,往往是資源雄厚的大型公司,創辦人是早就開始深耕當地商界的東亞和東南亞企業家。他們會花很多年進駐該國,還會取得當地的公民身分。第五章 脫逃我也是倖存者……我知道裡面有多可怕,所以我被救出來後,就想幫忙。如果我們不救他們,他們會死掉,總要有人讓他們能活著回家。結語 網路詐騙產業不會消失中國政府曾與佤邦政府啟動一系列打詐行動,不過行動的細節還沒開始就遭洩露,包括目標園區的名稱、掃蕩時間等。讓一些詐騙業者得以先發制人,躲避警方追查。後記 追逐一個不停移動的目標致謝

| 書名 / | 東南亞詐騙園區內幕 |

|---|---|

| 作者 / | 方易仁 李玲 薄馬克 |

| 簡介 / | 東南亞詐騙園區內幕:我希望你們可以寫出我的故事。這不是太貪心或太笨的問題,任何人都可能是下一個。──來自臺灣的愛麗絲◎這些人都是太傻或太貪?詐騙集團狩獵的管道多 |

| 出版社 / | 大是文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267762189 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267762189 |

| 誠品26碼 / | 2683014508007 |

| 頁數 / | 352 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*1.76 cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 499 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 惡夢的開場

被騙到緬甸的詐騙園區之前,張先生在中國廣西省廬山植物園有一份穩定的工作。新冠疫情期間,他失業了,家人生病與債務壓得他喘不過氣。有著中國科學院博士頭銜的他選擇海外求職,以求更高的薪資。最終他應徵上一間新加坡公司,一切都充滿希望,但是簽證申請流程不斷延後,他的仲介便建議他先到泰國分公司上班。

張先生一開始有些疑慮,因為他看過有人被騙到東南亞做詐騙產業的報導,但他反覆檢查該公司的文件,相信整個入職過程都合法、合理,最終決定相信這位仲介。然而,一抵達泰國,手機、證件、護照就全部被沒收,接著他就被帶到泰緬邊境的緬甸克倫邦苗瓦迪鎮區,進入一個詐騙園區,被迫執行殺豬盤詐騙,假扮女性身分,誘騙歐美人士投資虛擬貨幣。

在園區裡,張先生聽說有些人成功逃脫,因此也開始想著逃跑的事,但很快他就發現,重返自由是難上加難。園區外牆有4公尺到5公尺高,上頭架有高壓電,周圍還有武裝哨兵監視,除此之外,園區外圍每隔幾百公尺就有哨站,還有更多武裝士兵監控著園區的周邊區域。

想逃,就得冒著遇到園區內外武裝士兵的風險。對緬甸不熟,又沒有錢賄賂他人來保障自己的安全,張先生最終放棄逃跑的想法,轉而向中國媒體求助。中國媒體被他博士的身分吸引,便很快報導了他的故事。

媒體不斷報導張先生的故事,讓囚禁他的詐騙團體面臨極大的壓力,因而同意把贖金從12萬元人民幣(約合新臺幣490,800元)降到5萬9千元人民幣(約合新臺幣241,310元)。張先生的家人付了贖金,他終於得以逃離。

張先生菁英機構出身的博士身分,讓他的故事占據中國媒體版面,激起中國輿論對詐騙產業的憤慨。但不是每一個東南亞詐騙產業的倖存者,都能受到這麼多的關注與同情。

2023年底,大約是張先生的苦難在中國社群媒體爆紅的同一時間,中國四川省有2位年輕人,名叫阿雲和阿沛(皆為音譯),分別只有17歲和20歲,輾轉於家鄉的建築工地之間勉強度日。有一天,他們在中國熱門網路直播平臺快手,看到一個好像很不錯的機會。平臺上這份工作的薪資,是他們每日工資的2倍,還提供食宿。

2人聯繫公司,一得到正面回覆,他們就動身前往廣西省海邊的一個城市,進行實體面試,但他們興奮的情緒瞬間轉為恐懼,因為他們未來的雇主以暴力逼迫他們搭上一艘船,接著2人抵達越南,在重重監視下被迫待在飯店裡數天,隨後便轉移至柬埔寨的邊境小鎮巴韋。

到了巴韋,他們才知道自己應徵的是什麼工作。他們被帶到一座專營線上博弈與網路詐騙的園區,並被告知要做網路詐騙。他們不願意做網路詐騙,所以試圖逃跑,但被保全抓住,遭到毒打,並關在宿舍裡好幾天,最終他們同意學詐騙技巧。

但他們非常幸運,因為他們很快就被轉移到另一個園區,並設法透過微信聯絡上自己在中國的親人。2人的家人立刻向中國當局與柬埔寨中國大使館報案,他們終於在2024年1月由柬埔寨警方救出。

你是我們的,我們買了你

在遙遠的另一個大陸,另一段不為人知的故事正在展開。喬治(George)來自烏干達,是個30歲出頭的年輕人,他把握難得的機會,前往印度4年,攻讀資訊科技相關學位。畢業後,他回到烏干達的首都坎帕拉(Kampala),成為自由工作者,從事修電腦、裝設路由器和網路線等工作。

隨著新冠疫情來襲,生活一切停擺,生計也陷入危機。因此到了2020年11月,他決定搬到杜拜生活。一到杜拜,他就發現這裡的生活非常辛苦:「我什麼都做……還算是自由接案吧。像是一些不重要的小工作、打零工、雜活、簡單的工作……做完立刻拿現金。因為我的簽證每3個月要申請延長,還有房租要付,所以我必須一直工作,一邊找正式工作,一邊靠做這些零工維持生計。」

也因為如此,2022年8月,朋友跟他提到一個寮國的高薪資訊科技工作時,他馬上就答應了。喬治回憶著說:「有個公司在找人幫他們管理資料,而且合約只有6個月而已。」朋友把他介紹給該公司一名女子,她跟他談的月薪是1500美元(約合新臺幣43,890元),有津貼和佣金,還附住宿,日常開銷也都包含在內。

她也介紹了這間公司的資訊,一切看起來都沒有問題。喬治同意了,於是該女子便開始辦理簽證、機票、保險事宜。很快的,他就踏上前往金三角的旅程,抵達與緬甸、泰國接壤的寮國邊境。

在金三角,公司要求他簽的合約跟在杜拜說的完全不一樣,這份新合約會讓他欠公司一大筆債。他的護照和手機都被收走,而且工作也換了,變成要用寫好的腳本跟全世界的人聊天,誘騙他們投資。兩個月來他刻意做的拖泥帶水,跟公司堅持說他是做資訊科技的,應該做擅長的事。

某一天,公司把他賣給緬甸另一間詐騙公司,把他賣掉的人不跟他說自己因此賺了多少錢。「他只說:『你是我們的,我們買了你……』這感覺好怪,很像回到了非洲買賣奴隸的那個年代……很難相信會有人跟你說『你是我的』。」他本來只是來工作6個月而已,卻花了整整1年才回到坎帕拉。

自願?

就跟張先生、阿雲、阿沛、喬治一樣,每年都有數千人遭到誘騙、販運、買賣給東南亞與其他地區的詐騙業者。正如我們在前言所見,據聯合國人權事務高級專員辦事處估計,2023年有至少12萬人,可能被迫在緬甸從事網路詐騙活動,另有10萬人在柬埔寨。

這個數據仍引發當地官員的強烈質疑,且極難驗證。一方面,許多詐騙園區所在地都難以抵達,因為這些園區都不對外開放,又有嚴密防護,因此要蒐集可靠的資料十分困難;另一方面,詐騙園區員工的背景與動機變化太大。

雖然有些人是被拐騙或賣到這裡,但也有些人進去前就完全了解自己要做的是違法工作,並用一般人上班的心態執行自己的工作,也有人知道(或以為他們知道)自己要做什麼,但等看到真實情況想離開時,才發現自己被困住、身分證件被扣留、欠公司的債也因管理層加了很多荒謬的費用,而累積成驚人天價。

要釐清為何人們會進到詐騙園區,往往很有難度。有些倖存者知道,講出來可能會降低他人幫助的動力,也可能會讓自己在母國,或詐騙業務所在地面臨刑責,因此不想承認一開始是自願進去的。

也有一些案例讓事情變得更複雜:有些倖存者為了引發公眾同情,會把受虐情節誇大,造成其故事脈絡不一致,以致後來事跡敗露時,輿論支持的力道便會削弱。

前一章提到西哈努克市的血奴案就是一個例子。倖存者分享的故事真假參半,釀成非常嚴重的反效果,也讓柬埔寨政府有理由否認該國詐騙園區的存在,甚至還逮捕拯救行動的關鍵人士。

這種模糊不清的狀態,導致大眾開始不相信倖存者的說詞,讓某個公民社會組織於2022年中宣布,停止特定日期後進入詐騙園區者的救援行動。以這樣的推論來看,此時媒體對於網路詐騙產業的報導已經鋪天蓋地,所以在這之後進入詐騙園區的人,不可能不知道他們即將面對的是什麼。

用更宏觀的視角來說,外界一直以來都在討論,道德上該如何看待那些從事詐騙產業的人,他們可能是自願或受脅迫(或在這之間受到不同程度待遇的人)。那些知道(或理應要知道)自己要做的是非法工作,卻仍進入該產業,最後無法脫身的人,我們應該將之視為受害者嗎?以上這些討論往往轉移了公眾的注意力,使人忽略了讓許多人如此輕易受到該產業誘惑的結構性原因,例如新冠疫情引起的普遍貧窮化(immiseration)問題。

在本章,我們試著藉由梳理東南亞詐騙園區受困者進入該產業的方式,將其整體情況複雜化。我們希望能藉由這個作法,展現許多倖存者是怎麼因為絕望、不走運、輕信他人等原因陷入窘境。

更明確來說,我們會著眼以下7個部分:假徵才廣告、受僱於詐騙業者的專業仲介、經親朋好友介紹、社群媒體網紅的誘導、犯罪組織人口販運、綁架、詐騙園區之間的買賣。

/

推薦序二

只要對方懷抱希望,我就能夠騙到他

國立中正大學犯罪防治學系教授/戴伸峰

「KK園區」、「柬埔寨」、「泰緬邊界」,近年來,這些地理名詞頻繁的在臺灣媒體上出現,而且一定會伴隨著詐騙、詐欺這樣的犯罪手法。到底這些曾經的東南亞文明繁華聖地,是如何「被迫」發展成舉世聞名、令人聞風喪膽、讓相關國家恨之入骨的詐騙園區呢?

犯罪的發生需要有適合的土壤,而詐騙(詐欺)是人類自古以來就存在的犯罪手法,歷史上最有名的莫過於周幽王寵妃褒姒的烽火臺事件。褒姒以烽火戲弄諸侯大臣為樂,最後導致亡國,大約可以視為詐欺的濫觴。從這樣的故事,我們就可以知道,人心中對於某項標的物的信任感被犯罪者挾持誤用,就會發生詐欺。

那麼電信詐騙又是如何運用被害者的心理弱點得手財物呢?在本書中,3位作者不只詳細描述詐騙園區裡的各種實況樣態,也非常生動的說明令人感到驚悚的詐欺手法。

詐欺運用了人性中對於訊息掌握落差的焦慮,巧妙的運用社會心理學中的說明技法(Explanatory Techniques,編按:用於解釋人類行為和社會現象的理論和模型),讓被害者在不同的情境中,墮入詐欺陷阱。

最常見的手法,就是社會心理學提到的「以退為進」(Door-in-the-face)策略。你一定聽過這樣的案例、訊息,甚至可能也接過這種電話:

「先生,您好,我這邊是XX地檢署,您的帳戶被詐騙集團利用,已經遭到鎖定,如果不跟我們合作的話,5分鐘後,警察就會持搜索票前往拘提……。」

看到這種訊息,我們的第一反應就是慌張、害怕、焦慮。而這時詐騙集團就利用被害者情緒不穩定的狀態,給與被害者唯一的解決路徑,讓他掉入陷阱(轉帳、轉交戶頭)而遂行犯罪。

另外一種詐欺你也可能遇過:

「先生,您好,歡迎加入我們的投資群組,這是一個私密的團體,我們會提供您充足的投資訊息……。」

這種手法就是社會心理學中的「得寸進尺」(Foot-in-the-door)策略,先用一點點蠅頭小利引誘被害人上鉤,然後逐漸讓被害者相信詐騙集團,最後投入難以想像的金額,只為了一個根本無法達到的虛擬賺錢目標。

我曾經多次與詐騙集團成員面對面訪談,其中有一位77歲的老奶奶,因為詐欺被收容於臺灣南部的女子監獄中。這位老奶奶用她的犯罪以及人生經驗,淬鍊出一句令人心驚膽戰的詐騙金句。

她說:「只要對方懷抱希望,我就能夠騙到他。」

你覺得呢?

/

推薦序三

受害者為何上鉤?為何是東南亞?

臨床心理師、《你今天被騙了嗎?心理師教你破解詐騙伎倆》共同作者/蘇益賢

接到詐騙電話、可疑的LINE訊息時,你可曾好奇過,螢幕後面的人是誰?他在哪裡?正過著怎樣的日子?

數年前,我和另外2位心理師有感於當時詐騙事件頻傳,於是一起討論、構思,出版了一本討論詐騙現象背後心理機制的大眾心理學書籍。

當時的我可能沒有想過,幾年過去了,詐騙現象不但沒有減少,反而變得更猖狂、更嚴重。特別是近年東南亞國家的「詐騙園區」,這類跨國、跨階層的系統性詐騙,更是詐騙產業蓬勃發展的關鍵性指標。

出於自己的心理學背景,過往在思考這類詐騙事件時,我多半聚焦於受害者、詐騙者雙方的心理狀態與詐騙手法的心理機制。而拜讀《東南亞詐騙園區內幕》一書,則大大開展了我理解這種系統性詐騙的視野。

我們對於詐騙園區常有的疑問,好比:受害者為何上鉤?為何是東南亞?受害者在園區裡,過著怎樣的日子?這種系統性詐騙背後,得以持續運作的模式是什麼?以及,有沒有可能截斷、遏止這種狀況繼續發展?在這本書裡都有機會獲得解答。

本書訪問了許多倖存者,透過他們的第一手證詞,讓我們有機會進入他們的內心世界,用一種既非當事人、又是當事人的視角,理解受騙過程中的心路歷程。3位作者本身的背景與經驗,搭配縝密的研究與訪談資料,把園區詐騙這樣撲朔迷離的議題,鉅細靡遺的呈現出來。

在閱讀本書各個案例時,我們會慢慢發現:每個受騙者的情況都不一樣,每個受騙者背後的故事更是不盡相同。受騙、行騙的背後,原因都是多元而複雜的。

許多民眾耳聞這類案件時,很容易就快速給出反射性的判斷:「他就是貪!」、「他就是笨!」多半未能如實呈現出受騙者的真實樣貌,反而阻礙了我們用更完整、真實的視角,去理解這些受害者的處境。

同時,本書帶入不同探討詐騙現象的切入點:從種族化、世界化中國、監控資本主義,乃至於網路奴隸制等,使得詐騙議題探討的角度變得更為立體。

閱讀完本書之後,相信你會和我有一樣的頓悟:原來那些在詐騙電話、詐騙簡訊後面的人們,可能跟我們一開始所想的並不一樣。

也許在短時間內,詐騙不會從這個世界上消失。因此,認識這個議題、看清楚詐騙事件背後複雜的真相,不管是從預防或是遏止的角度來說,都顯得格外重要。而本書,將會是我們在認識詐騙園區議題時,最好的嚮導。

/

推薦序四

詐騙不是別人的故事,而是我們面臨的現在進行式

LINE臺灣公共事務部副總經理/林若凡

「詐騙不是單一平臺的問題,而是一個跨境、跨產業的生態鏈,更重要的是,詐騙集團持續在進化。」這不僅是LINE臺灣,而是全臺灣、甚至全世界都在面對的挑戰。

在LINE臺灣的日常工作裡,我們常被問到:「為什麼詐騙這麼難防?」當我讀到《東南亞詐騙園區內幕》時,感受到的震撼與我們推動打詐的體會完全重疊。

書中透過96名倖存者的真實證言,揭示詐騙如何結合人口販運、跨國金流與暴力脅迫,甚至建構出有宿舍、食堂、人資與升遷制度的「小城市」。這些細節提醒我們:詐騙是一個高度組織化、以人性弱點為槓桿的產業鏈。

在LINE臺灣,我們的反詐作為正呼應這樣的現實。核心信念是:不是靠單一企業,而是必須建立「生態系」合作來解決問題。2023年,資安長劉威成推動跨部門討論,指出詐騙早已跨平臺,許多案件起源於其他社群廣告,再導流至LINE帳號。於是,我們決定跨平臺從源頭詐騙廣告追查,掃蕩潛藏於LINE的高風險帳號。

此後,我們與臺北市電腦公會攜手展開「公私協力、產業聯防」,連結165專線、高檢署、調查局、刑事局與數發部等單位,也建置自動化系統,大幅提升涉詐帳號停權的速度與規模,2025年更將電商、遊戲業者納入聯防,並與刑事局合作,針對異常電信門號衍生的近7萬個帳號,進行大規模停權行動。

此外,我們與電信業者合作,主動偵測並通報釣魚網域;與數發部試辦「政府LINE官方帳號認證機制」;並和MyGoPen等多元夥伴推動查證與宣導。平臺內部,也加強廣告審核阻絕詐騙廣告投放,針對陌生好友來訊增加介面警語、海外帳號警示可能風險。我們深信:當平臺的力量與公私協力、產業聯防相結合,才可能逐步瓦解這些看似遙遠、卻近在身邊的詐騙園區。

《東南亞詐騙園區內幕》不只是事實的剖析,更是對社會的警醒。它提醒我們,受害者可能就是身邊的朋友、同事,甚至自己。面對詐騙,不該嘲笑誰太傻或太貪,而是該思考如何用制度與同理心,合作修補社會的防線。

推薦這本書給每一位關心網路安全與社會正義的人。希望讀者能和我一樣感受到:詐騙不是別人的故事,而是我們必須立即行動的現在進行式。

/

推薦序五

既是受害者,又被迫成為加害者

《法官的日常》作者、執業律師/P律師

幾年前,我因一個公寓大廈漏水案件到法院開庭,耗時大約一個多小時。法官最後勸和解時,知道案發過程有提刑事告訴的空間,便問我方當事人有沒有提出刑事告訴?

我回:「沒有,就單純提民事請求。」

法官這時候說:「真是好險,現在地檢署快被詐欺案件淹沒,我們就不要再增加檢察官的負擔了……。」

我們來看幾份統計資料:位於國境之南的屏東地檢署,詐欺案件在2020年偵查新收案件是第3名(2,614件),到了2023年則是第1名(6,395件,占新收案件28.2%)。屏東是如此,更別說6都地檢署,近年詐欺案件普遍是1萬件起跳,最高近5萬件(新北地檢署在2023年新收詐欺案件有45,837件)。

再來看內政部刑事警察局統計,2024年詐騙財損為502億元,詐騙案件共12,805件。閱讀本書看到2023年詐騙財損約88億元,馬上查閱刑事警察局資料,數據是正確的。令我震驚的是,才過了一年,詐騙財損金額成長了好幾倍。

在這樣龐大數字的背後,不只是統計數據,而是一個個血淋淋的故事──有人失去畢生積蓄、有人因家人受騙而陷入長久的債務與糾紛。更令人痛心的是,書中揭露的詐騙園區,並非僅是電信網路犯罪的技術升級,而是一種赤裸裸的現代奴役制度。

這些被販賣、被囚禁之人,被迫夜以繼日操作詐騙腳本,他們既是受害者,又被迫成為加害者,構成了這個時代最荒謬的悲劇之一。

本書可貴之處,不只是記錄這條跨國黑色產業鏈的運作,更把倖存者的聲音帶到我們眼前。當我們看到被販賣、被囚禁之人描述自己被多次轉賣、遭受暴力,竟然覺得「算是幸運」時,那份撕裂人性的對照,讓人不寒而慄。

本書提醒我們,詐騙並不是單純的貪心與愚蠢,而是結構性壓迫與全球化黑暗的一面。

回頭看一開始法官說的那句話:「不要再增加檢察官的負擔。」看似輕描淡寫,卻也道出司法體系淹沒在詐騙案件洪流之無奈。

但正因如此,本書出版更具意義──讓我們看見數字背後的真相,理解為何檢警疲於奔命、為何社會防不勝防。本書不只是一本揭露現況的調查,更提醒我們必須思考更全面治理、國際合作,以及制度性的解決方案。

/

推薦序六

臺灣不僅是詐騙產業主要的人力來源,也是主要的受害市場

臺灣警察專科學校科技偵查科副教授/曾春僑

東南亞詐騙產業長期呈現跨境遷徙的特徵,其發展脈絡從臺灣、中國,逐步擴展至世界各地。近年來,產業重心主要集中於東南亞地區,尤其以泰緬邊境為核心區域,並外溢至鄰近國家。

雖然多次整肅與打擊行動曾對其造成壓力,但目前緬甸仍然是該產業鏈的中樞地帶,形成具有「一條龍」特徵的特殊經濟犯罪模式。

就如同書中所提及的營運模式,詐騙產業主要結構可區分為以下3個層面:

一、武裝保護層:緬甸地方武裝勢力錯綜複雜,部分組織已具備準政府性質。由於中央軍政府對地方控制力有限,類似民國初年軍閥割據之局勢,造成安全治理失能。在此背景下,部分地方軍政菁英與保安體系,透過發放牌照、提供武裝保全與拘禁設施,實質上對詐騙園區形成保護傘。換言之,園區得以用提供財源、外匯與戰事資金,換取地方或軍方的庇護。

二、營運層:營運主體多以華語背景人士為核心,整合賭博、地下金融、網路技術、匯兌與房地產開發等專業領域。主要負責招攬與管理,並承包整個詐騙作業鏈條,如同流水線,涵蓋從詐術設計、資金流轉到獲利分配的全過程,集團除可從詐騙收益中獲利外,同時也從人口販運與贖金中獲得高額利潤。

三、外圍層:外圍組織負責人力資源與物資支援,包括人員仲介、招募及各項培訓。常透過社群廣告、情感操弄或工作誘騙方式,將受害者引至當地,隨後以沒收護照或債務束縛限制行動自由,並結合暴力與心理控制手段,迫使其投入詐騙工作。詐得之資金則透過空殼公司、第三方支付、跨境電商及博弈產業洗錢,並負責薪酬發放與獎懲制度之運行。在園區內,勞動力被商品化,員工是可買賣的勞動力,轉賣價格依語言技能、熟練程度而定,如同早期美國黑奴的翻版。

在上述產業結構下,臺灣已成為境外詐騙組織滲透較為深廣的區域。首先,由於特殊的政治環境與地理限制,國內執法機關在跨境偵查與查緝上面臨制度性困境,難以有效阻斷犯罪網絡。

其次,國內就業市場波動與經濟壓力的累積,使部分民眾在「快速致富」心態驅動下,成為境外詐騙組織人力招募的優先目標。此類組織常藉由假冒代理人(如組織犯罪集團),或透過「愛情關係」與「海外就業」的包裝手法,引誘受害者赴境外工作,進而陷入詐騙園區的控制。

此外,臺灣社會結構的轉型與人際網絡的鬆動,加上個人資料外洩等資安風險,亦使部分高資產群體暴露於更高的詐騙風險之中。這些因素綜合作用,導致臺灣不僅成為詐騙產業鏈中重要的人力來源區,同時也是主要的受害市場之一。

本書以田野調查與倖存者訪談為基礎,深度揭示東南亞詐騙園區如何結合人口販運、現代奴役與跨國犯罪網絡運作。全書兼具微觀與宏觀視角,既呈現受害者與加害者的細膩生命故事,也提供政治與經濟結構層面的系統分析,從而勾勒出「現代奴役制」的全景圖像。

本書是少數對緬甸詐騙產業鏈進行完整梳理與剖析的中文專著。期望藉由本書的出版,使讀者得以全面理解此產業的殘酷與恐怖,加強對詐騙風險的警覺與防範意識,進而避免更多人因受騙而淪為受害者,亦為防制此類跨國犯罪提供重要的知識基礎。

內文 : 惡夢的開場

被騙到緬甸的詐騙園區之前,張先生在中國廣西省廬山植物園有一份穩定的工作。新冠疫情期間,他失業了,家人生病與債務壓得他喘不過氣。有著中國科學院博士頭銜的他選擇海外求職,以求更高的薪資。最終他應徵上一間新加坡公司,一切都充滿希望,但是簽證申請流程不斷延後,他的仲介便建議他先到泰國分公司上班。

張先生一開始有些疑慮,因為他看過有人被騙到東南亞做詐騙產業的報導,但他反覆檢查該公司的文件,相信整個入職過程都合法、合理,最終決定相信這位仲介。然而,一抵達泰國,手機、證件、護照就全部被沒收,接著他就被帶到泰緬邊境的緬甸克倫邦苗瓦迪鎮區,進入一個詐騙園區,被迫執行殺豬盤詐騙,假扮女性身分,誘騙歐美人士投資虛擬貨幣。

在園區裡,張先生聽說有些人成功逃脫,因此也開始想著逃跑的事,但很快他就發現,重返自由是難上加難。園區外牆有4公尺到5公尺高,上頭架有高壓電,周圍還有武裝哨兵監視,除此之外,園區外圍每隔幾百公尺就有哨站,還有更多武裝士兵監控著園區的周邊區域。

想逃,就得冒著遇到園區內外武裝士兵的風險。對緬甸不熟,又沒有錢賄賂他人來保障自己的安全,張先生最終放棄逃跑的想法,轉而向中國媒體求助。中國媒體被他博士的身分吸引,便很快報導了他的故事。

媒體不斷報導張先生的故事,讓囚禁他的詐騙團體面臨極大的壓力,因而同意把贖金從12萬元人民幣(約合新臺幣490,800元)降到5萬9千元人民幣(約合新臺幣241,310元)。張先生的家人付了贖金,他終於得以逃離。

張先生菁英機構出身的博士身分,讓他的故事占據中國媒體版面,激起中國輿論對詐騙產業的憤慨。但不是每一個東南亞詐騙產業的倖存者,都能受到這麼多的關注與同情。

2023年底,大約是張先生的苦難在中國社群媒體爆紅的同一時間,中國四川省有2位年輕人,名叫阿雲和阿沛(皆為音譯),分別只有17歲和20歲,輾轉於家鄉的建築工地之間勉強度日。有一天,他們在中國熱門網路直播平臺快手,看到一個好像很不錯的機會。平臺上這份工作的薪資,是他們每日工資的2倍,還提供食宿。

2人聯繫公司,一得到正面回覆,他們就動身前往廣西省海邊的一個城市,進行實體面試,但他們興奮的情緒瞬間轉為恐懼,因為他們未來的雇主以暴力逼迫他們搭上一艘船,接著2人抵達越南,在重重監視下被迫待在飯店裡數天,隨後便轉移至柬埔寨的邊境小鎮巴韋。

到了巴韋,他們才知道自己應徵的是什麼工作。他們被帶到一座專營線上博弈與網路詐騙的園區,並被告知要做網路詐騙。他們不願意做網路詐騙,所以試圖逃跑,但被保全抓住,遭到毒打,並關在宿舍裡好幾天,最終他們同意學詐騙技巧。

但他們非常幸運,因為他們很快就被轉移到另一個園區,並設法透過微信聯絡上自己在中國的親人。2人的家人立刻向中國當局與柬埔寨中國大使館報案,他們終於在2024年1月由柬埔寨警方救出。

你是我們的,我們買了你

在遙遠的另一個大陸,另一段不為人知的故事正在展開。喬治(George)來自烏干達,是個30歲出頭的年輕人,他把握難得的機會,前往印度4年,攻讀資訊科技相關學位。畢業後,他回到烏干達的首都坎帕拉(Kampala),成為自由工作者,從事修電腦、裝設路由器和網路線等工作。

隨著新冠疫情來襲,生活一切停擺,生計也陷入危機。因此到了2020年11月,他決定搬到杜拜生活。一到杜拜,他就發現這裡的生活非常辛苦:「我什麼都做……還算是自由接案吧。像是一些不重要的小工作、打零工、雜活、簡單的工作……做完立刻拿現金。因為我的簽證每3個月要申請延長,還有房租要付,所以我必須一直工作,一邊找正式工作,一邊靠做這些零工維持生計。」

也因為如此,2022年8月,朋友跟他提到一個寮國的高薪資訊科技工作時,他馬上就答應了。喬治回憶著說:「有個公司在找人幫他們管理資料,而且合約只有6個月而已。」朋友把他介紹給該公司一名女子,她跟他談的月薪是1500美元(約合新臺幣43,890元),有津貼和佣金,還附住宿,日常開銷也都包含在內。

她也介紹了這間公司的資訊,一切看起來都沒有問題。喬治同意了,於是該女子便開始辦理簽證、機票、保險事宜。很快的,他就踏上前往金三角的旅程,抵達與緬甸、泰國接壤的寮國邊境。

在金三角,公司要求他簽的合約跟在杜拜說的完全不一樣,這份新合約會讓他欠公司一大筆債。他的護照和手機都被收走,而且工作也換了,變成要用寫好的腳本跟全世界的人聊天,誘騙他們投資。兩個月來他刻意做的拖泥帶水,跟公司堅持說他是做資訊科技的,應該做擅長的事。

某一天,公司把他賣給緬甸另一間詐騙公司,把他賣掉的人不跟他說自己因此賺了多少錢。「他只說:『你是我們的,我們買了你……』這感覺好怪,很像回到了非洲買賣奴隸的那個年代……很難相信會有人跟你說『你是我的』。」他本來只是來工作6個月而已,卻花了整整1年才回到坎帕拉。

自願?

就跟張先生、阿雲、阿沛、喬治一樣,每年都有數千人遭到誘騙、販運、買賣給東南亞與其他地區的詐騙業者。正如我們在前言所見,據聯合國人權事務高級專員辦事處估計,2023年有至少12萬人,可能被迫在緬甸從事網路詐騙活動,另有10萬人在柬埔寨。

這個數據仍引發當地官員的強烈質疑,且極難驗證。一方面,許多詐騙園區所在地都難以抵達,因為這些園區都不對外開放,又有嚴密防護,因此要蒐集可靠的資料十分困難;另一方面,詐騙園區員工的背景與動機變化太大。

雖然有些人是被拐騙或賣到這裡,但也有些人進去前就完全了解自己要做的是違法工作,並用一般人上班的心態執行自己的工作,也有人知道(或以為他們知道)自己要做什麼,但等看到真實情況想離開時,才發現自己被困住、身分證件被扣留、欠公司的債也因管理層加了很多荒謬的費用,而累積成驚人天價。

要釐清為何人們會進到詐騙園區,往往很有難度。有些倖存者知道,講出來可能會降低他人幫助的動力,也可能會讓自己在母國,或詐騙業務所在地面臨刑責,因此不想承認一開始是自願進去的。

也有一些案例讓事情變得更複雜:有些倖存者為了引發公眾同情,會把受虐情節誇大,造成其故事脈絡不一致,以致後來事跡敗露時,輿論支持的力道便會削弱。

前一章提到西哈努克市的血奴案就是一個例子。倖存者分享的故事真假參半,釀成非常嚴重的反效果,也讓柬埔寨政府有理由否認該國詐騙園區的存在,甚至還逮捕拯救行動的關鍵人士。

這種模糊不清的狀態,導致大眾開始不相信倖存者的說詞,讓某個公民社會組織於2022年中宣布,停止特定日期後進入詐騙園區者的救援行動。以這樣的推論來看,此時媒體對於網路詐騙產業的報導已經鋪天蓋地,所以在這之後進入詐騙園區的人,不可能不知道他們即將面對的是什麼。

用更宏觀的視角來說,外界一直以來都在討論,道德上該如何看待那些從事詐騙產業的人,他們可能是自願或受脅迫(或在這之間受到不同程度待遇的人)。那些知道(或理應要知道)自己要做的是非法工作,卻仍進入該產業,最後無法脫身的人,我們應該將之視為受害者嗎?以上這些討論往往轉移了公眾的注意力,使人忽略了讓許多人如此輕易受到該產業誘惑的結構性原因,例如新冠疫情引起的普遍貧窮化(immiseration)問題。

在本章,我們試著藉由梳理東南亞詐騙園區受困者進入該產業的方式,將其整體情況複雜化。我們希望能藉由這個作法,展現許多倖存者是怎麼因為絕望、不走運、輕信他人等原因陷入窘境。

更明確來說,我們會著眼以下7個部分:假徵才廣告、受僱於詐騙業者的專業仲介、經親朋好友介紹、社群媒體網紅的誘導、犯罪組織人口販運、綁架、詐騙園區之間的買賣。

最佳賣點 : 有人自願、有人被誘拐,96名園區工作者,

揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。