張愛玲在香港

| 作者 | 吳邦謀 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合出版有限公司 |

| 商品描述 | 張愛玲在香港:【核心賣點】珍稀史料首度公開:收錄數百件張愛玲相關珍貴藏品,包括《傳奇》初版簽名本、《怨女》手稿、電影戲橋等獨家文獻,深度還原其創作歷程與香港文化 |

| 作者 | 吳邦謀 |

|---|---|

| 出版社 | 聯合出版有限公司 |

| 商品描述 | 張愛玲在香港:【核心賣點】珍稀史料首度公開:收錄數百件張愛玲相關珍貴藏品,包括《傳奇》初版簽名本、《怨女》手稿、電影戲橋等獨家文獻,深度還原其創作歷程與香港文化 |

內容簡介 【核心賣點】珍稀史料首度公開:收錄數百件張愛玲相關珍貴藏品,包括《傳奇》初版簽名本、《怨女》手稿、電影戲橋等獨家文獻,深度還原其創作歷程與香港文化淵源,兼具文學研究與收藏價值。揭密影視文壇軼事:剖析張愛玲與香港影視界的鮮為人知合作,如《半生緣》改編秘辛、《哀樂中年》編劇之謎,透過一手資料解鎖「雙城記憶」背後的創作故事。立體重現傳奇人生:以藏品與文字雙線交織,從戰亂香港的淬鍊到文學巔峰,既為「張迷」提供寶典,亦成為研究現代文學與香港文化的重要文獻,跨越時空對話蒼涼與璀璨。【一句話推介】紀念張愛玲一百零五歲誕辰重現一代文學巨匠與香港的深刻緣份【內容簡介】香港收藏家協會高級副會長、張愛玲研究者吳邦謀繼暢銷著作《尋覓張愛玲》後,再度以細膩筆觸與數百件珍稀藏品史料,立體勾勒張愛玲的創作軌跡與香港情緣—從《傳奇》初版簽名本到《怨女》手稿,從《傾城之戀》舞台劇本到《太太萬歲》電影廣告,書中不僅探討她筆下《沈香屑.第一爐香》的故事,更揭開鮮為人知的影視合作與文壇軼事,如《半生緣》的改編秘辛與《哀樂中年》的編劇之謎。香港不僅是張愛玲文學的搖籃,更是她創作生命的重要舞台。本書兼具文學研究與收藏價值,既是張愛玲愛好者的寶典,亦是研究現代文學與香港文化的重要文獻。透過文字與藏品的雙重對話,引領讀者穿越時空,見證傳奇作家的璀璨與蒼涼。

作者介紹 作者簡介吳邦謀Ir James Ng吳氏畢業於香港理工學院,於1998 年註冊為特許電力工程師及註冊能源效益評核人,現任香港收藏家協會高級副會長,為資深收藏家,亦是張愛玲及葉靈鳳研究者。著有《張愛玲在香港》、《尋覓張愛玲》、《葉靈鳳百二年》、《從啟德至赤鱲角》、《點紙咁簡單》(合著)、《回到啟德》、《香港航空125年》、《說航空.論飛機》、《再看啟德》及《從啟德出發》,於2015 年榮獲第二屆香港金閱獎之圖文書類「最佳書籍獎」。曾獲邀於香港歷史博物館、香港中文大學逸夫書院、香港大學圖書館、香港文物探知館、香港海防博物館、香港電台、香港商業電台、香港公共圖書館等分享收藏之樂,並舉行珍藏品展覽,以饗觀眾。插畫李志清1963 年生於香港的藝術家,創作範疇廣泛,涵蓋水墨畫、油畫、水彩畫、速寫、書法及漫畫等作品為不同博物館、香港半島酒店、香港賽馬會及私人等大量收藏。1981 年起從事漫畫維生,並於八十年代創作不少港式漫畫。1998 年與金庸先生合組出版社出版《射雕英雄傳》、《笑傲江湖》等漫畫。同期為金庸小說日文版、新修訂版繪畫封面及插圖。於九十年代起與日本出版社合作出版《三國誌》、《水滸傳》、《孫子兵法》及《孔子論語》等一系列歷史漫畫。2007 年憑《孫子兵法》奪得日本首屆「國際漫畫賞」最高榮譽之最優秀作品獎。2017 年為香港文化博物館金庸館「繪畫.金庸」任展覽策展人。2018 年為香港郵政出版金庸小說繪畫郵票。2019 年起為《明報月刊》文學藝術專欄主筆。2024 年於廣州廣東省立中山圖書館舉辦個人畫展「象外之境—水墨金庸.李志清武俠專題畫展」。

產品目錄 推薦序 沈祖堯前 言序一 何杏楓 序二 梁慕靈 序三 康妮·虞 序四 吳凱程 自序 前記 人生兩憶 第一章 影視流光張愛玲與電影 范柳原與白流蘇 《傾城之戀》特刊 最佳白流蘇 從《不了情》到《多少恨》 最早成名作《沉香屑— 第一爐香》 從張愛玲到張國榮 莫文蔚演張愛玲 張愛玲欣賞林黛 鍾景輝最早拍《半生緣》 許鞍華執導《半生緣》 第二章 書話墨香十七罷 《金鎖記》麻油西施 《哀樂中年》新發現 《哀樂中年》變身《小兒女》 《老人與海》存世多少? 《怨女》初稿新發現 第三章 珍藏發現誰是《南北喜相逢》編劇? 我們回不去了 稀有的《傳奇》簽名本 《傳奇》增訂本封面出處 〈不變的腿〉孤品發現 《傳奇》 橫看成嶺側成峯 小報揭露張愛玲的筆名 張愛玲早期英文作品新發現 第四章 愛玲往事張愛玲的中學生照 張愛玲與蘭心照相館 張愛玲的嗜好 不敢去愛的男人 與寶島的緣分 第二次踏足香港 從繼園山到加多利山 張愛玲是書的敵人嗎? 上海張愛玲故居 香港建築師建張愛玲故居 天津張愛玲舊居 愛玲愛月亮 張愛玲肖像畫 跋 張愛玲大事年表 參考資料 鳴謝

| 書名 / | 張愛玲在香港 |

|---|---|

| 作者 / | 吳邦謀 |

| 簡介 / | 張愛玲在香港:【核心賣點】珍稀史料首度公開:收錄數百件張愛玲相關珍貴藏品,包括《傳奇》初版簽名本、《怨女》手稿、電影戲橋等獨家文獻,深度還原其創作歷程與香港文化 |

| 出版社 / | 聯合出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9789620747267 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789620747267 |

| 誠品26碼 / | 2683016899004 |

| 頁數 / | 380 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23x17 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 推薦序——

吳邦謀先生的《張愛玲在香港》,是其《尋覓張愛玲》的續篇,兩書前後相隔五年,分別為張愛玲辭世廿五及三十週年的紀念。自上世紀八十年代,有關張愛玲的研究已成顯學,有關的分析珠玉紛陳。當中邦謀先生「從物及人及文」的研究進路可謂別樹一幟,在張愛玲研究中有其不可取代的地位。這種從物出發的研究進路,我稱之為「藏品研究」。

「藏品研究」跟佚文勾沉有密切的連繫,唯其範圍比佚文勾沉更廣,重點亦稍有不同。佚文勾沉從「散佚」的角度出發,強調缺塊跟完整圖景之間的連繫,代表學者自然是陳子善教授。子善教授潛心勾沉張愛玲的佚文,著有《說不盡的張愛玲》、《看張及其他》、《研讀張愛玲長短錄》和《沉香譚屑— 張愛玲生平和創作考釋》等專書,對理解張愛玲的創作脈絡和還原歷史情境貢獻深遠。子善教授在研究界有「張愛玲未忘人」的尊稱,其實其佚文勾沉除張愛玲外,還及於郁達夫、梁實秋和徐志摩等,皆以作家為研究中心,對象讀者多為研究者和文學愛好者。

相對於佚文勾沉,「藏品研究」更着眼物品的收藏和藏品的物質肌理。邦謀先生是一位收藏家,會上天下地搜羅收購跟研究課題相關的物品,包括著作、畫作、照版、報刊、雜誌、廣告和戲橋場刊等。關於張愛玲在1932 年發表於聖瑪利亞女校(St. Mary’sHall)年刊《鳳藻》(The Phoenix) 第12 期的處女作〈不幸的她〉,子善教授在1995 年談到時重點在於張愛玲對女性心理和命運的關注,邦謀先生則在《尋覓張愛玲》交代此刊現存只兩本,一本由其收藏,另一本存於上海市檔案館。談到1954 年今日世界社發行的初版的《秧歌》,邦謀先生會告訴讀者手上版本的上任收藏家是誰、內頁又蓋上了怎樣的鈐印。

邦謀先生這種對藏品物質性的關注,為其研究帶來了一種質實的歷史感和社會性。邦謀先生是一位工程師,任職於香港國際機場。我最初知道他的名字,是因為他的啟德機場研究,那時候他還沒有開始發表關於張愛玲的文章。邦謀先生在著作和演講的個人簡介,通常會先列出最近期的著作,唯如按出版年份來開列,會在其著述的書名看到這樣的一個脈絡:《從啓德出發》(2007) 、《再看啟德.從日佔時期說起》(2009) 、《說航空.論飛機》(2011) 、《香港航空125 年》(2015) 、《回到啟德:從收藏品看香港航空史》(2017) 。

這種從「出發」、「再看」進深到物理飛機模型、非物質航空文明和百年航空史的進路,很能說明以收藏品為方法的讀史方式。當中的「再看」、「重到」,都跟張愛玲研究中的「再讀」(《再讀張愛玲》) 、「重探」(《張愛玲學重探》) 和「重訪」(《重訪張愛玲》) 相呼應。

邦謀先生在《尋覓張愛玲》的〈前記:摩擦力與小說〉曾把摩擦力(friction) 和小說(fiction) 聯想在一起。摩擦力就是一個物體在另一個物體表面上滑動時,這兩個物體在接觸面上所產生的阻力。文學其實也構成了生活中的摩擦力,因為文學的本質,就是要人在日常生活中慢下來,細意感知和體會生命。作為一位熱愛文學的工程師和收藏家,邦謀先生很樂意在書裏向讀者分享他閱讀文本的心得。是以他的書在重視藏品物質性的同時,總有種平易近人的文藝氣息。有關張愛玲的故事或「物語」娓娓道來,可以令讀者安心走進文學的世界。

陳子善教授在《尋覓張愛玲》的序中說,該書「是一本別致的張愛玲簡傳,由簡練明快的文字與豐富生動的圖像資料組成的一部圖文並茂、相得益彰的張愛玲簡傳」。如果說《尋覓張愛玲》代表着一種藉着藏品向大眾讀者介紹張愛玲的熱情,這本續篇《張愛玲在香港》便代表着一個聚焦的專題,藉着藏品把話題延展。「在香港」的,不止是張愛玲,還有邦謀先生。他藉着香港的地緣,整理出一條以香港為焦點的討論線索。本書其中一個亮點,是蘭心照相館地址的發現。大家都知道張愛玲1954 年的揚眉女子照拍於香港蘭心照相館,但這個照相館到底在哪裏、跟上世紀四十年代上海福煦路的蘭心照相館是否有關,長期是一個謎,直到邦謀先生在2024年查考到香港蘭心攝影公司的中英文名稱和地址。因《華僑日報》曾是我的研究課題,是以看到邦謀先生引用1954 年《華僑日報》有關香港蘭心照相館開幕的報導,尤為驚喜。

本書第一章「影視流光」討論張愛玲的香港影劇改編,是筆者一直關注的議題。香港是首個改編張愛玲作品的地方,筆者在撰寫拙作《重訪張愛玲:改編‧ 翻譯‧ 研究》時,曾嘗試查找此劇,唯其已失傳,現存資料僅演員名單、劇照和網上的歌曲〈泣相思〉。邦謀先生收藏了該劇的黑膠大碟唱片,非常珍貴。這張唱片由新加坡凱旋唱片公司出品、香港總代理文志唱片發行,可見當時香港跟南洋的連繫。

書中「影視流光」這一章,以張愛玲作品的改編貫串,交織出一幅豐富的文化流動圖景。章中論述的改編涉及不同的類型和文類,包括張愛玲自行把小說〈傾城之戀〉改編為舞台劇、把電影劇本《不了情》改寫為小說〈多少恨〉,以至其他編導把張愛玲的小說改編為電影和電視劇。邦謀先生在本書首次介紹所藏的1944 年張愛玲〈傾城之戀〉舞台劇本,這是極為重要的研究材料,希望日後有機會細讀。至於其他編導的張愛玲改編,章中對改編者以至相關的電台和電影公司皆有深入淺出的介紹,為讀者提供了理解張愛玲研究和香港廣播史的社會文化脈絡。

提到本書首度曝光的資料,我最感興趣的並非張愛玲1944 年《傳奇》初版簽名本上的英文簽名 “Eileen” ,而是她在1933 年發表於聖瑪利亞女校年刊《鳳藻》的英文作品 “Something About Our Lady Moon”(關於我們的月亮女神),相信這篇少作可以加深我們對早期張愛玲的理解。至於1966 年原刊於香港《星島晚報》的十多篇《怨女》小說初稿,大概亦會引起關注和迴響。邦謀先生在本書自序提到許鞍華《半生緣》1997 年的電影首映慈善戲票,這場首映背後的故事很有趣,可以連着「從張愛玲到張國榮」一節來讀,展開一種喬琪喬誤入《半生緣》的想像。

邦謀先生的研究,啟於啟德,愛及愛玲,此中因緣,實為文學研究者之幸。收藏家與研究者各有追求,本可動如參商。我作為讀者,當初讀到邦謀先生的啟德研究,也沒想過要認識作者。2020愛玲年,祖師奶奶百年誕辰,我有幸跟邦謀先生同時接受報刊的訪問,才成為未有謀面的網友。今年三月八日女神節,一本讀書會和文化沙龍在油麻地中華書局舉辦題為「何以女生? What a Girl's Life! — 重覓張愛玲的成長故事」的講座,由張彧博士主持,邦謀先生、黃峪博士和我擔任講者,我才得以跟這位傳說中一擲千金的神秘收藏家會面。邦謀先生的講題是「收藏張愛玲」,當天他戴着黑框眼鏡,穿着學院風西裝褸,充滿熱情地為大家講解張愛玲的出生日期和作品封面。書局的二樓人來人往,好些讀者停下腳步,得以看到邦謀先生隨手拿出價值不菲的各種珍貴版本。

演講後主持人邀請講者到書店旁的咖啡店談天,邦謀先生告訴我,他跟學界其實連繫不多。這一點令我覺得很奇怪,收藏家熱心搜集資料,研究者需要資料支持論述,兩者原應是好友。其後我在邦謀先生的臉書上讀到「喬風隨筆第489 篇」,記述了當天講座的點滴。隨筆的最後部分,提到我在講座談及〈紅玫瑰與白玫瑰〉中嬌蕊在電車重遇振保時,對他說了一句「你是這裏下車罷?」可能因為那天是三八國際婦女節,嬌蕊那個「除了男人之外總還有別的」的領悟和「你是這裏下車罷?」的逐客令,讓聽眾生出了莫大的共鳴。人生路上,並不是每個人都會陪伴我們到沼底站,我們不必問神「為何任我身邊愛人,離棄了我下了車,你怎可答允」。有人上車,也有人下車。曾遇過不止一位研究張愛玲的朋友,說在有生之年會一直做張愛玲的研究。我想到〈早班火車〉的「願永不分散,祈求路軌當中,永沒有終站」。在研究的路上,我們總有自己的堅持,也總會遇到新朋友、新的同路人。

誠意向大家推薦邦謀先生的《張愛玲在香港》,盼望大家在文學閱讀的路上得到共鳴,在研究的旅途得以收藏種種賞心悅目的風景。

何杏楓

香港中文大學中國語言及文學系教授、中國研究中心主任

2025 年6 月16 日

推薦序——

讀《張愛玲在香港》,就像經歷一場跨越時空的文化之旅,它不僅是對張愛玲文學生命的深情回望,更是對香港這座城市文化記憶的細緻梳理。吳邦謀先生以其獨特的收藏家眼光與學者的嚴謹態度,將張愛玲的文學軌跡、個人經歷與香港的歷史風貌緊密交織,呈現出一部兼具歷史意義與閱讀趣味的著作。

張愛玲與香港的緣分,始於1939 年她負笈香港大學的求學歲月。這段經歷不僅塑造了她的世界觀,更成為她文學創作的重要源泉。在日軍炮火下的香港,她親歷了戰爭的殘酷與人性的複雜,這些體驗後來化為《傾城之戀》中白流蘇與范柳原的亂世愛情,以及《沉香屑— 第一爐香》裏葛薇龍在殖民地上流社會的沉淪與覺醒。香港於她而言,既是避風港,也是觀察人性與時代的絕佳舞台。

本書以豐富的史料與藏品,重現了張愛玲與香港的多重連結。其中特別珍貴的是1944 年《傳奇》初版簽名本,上有她早期的英文簽名「Eileen」,這不僅是收藏界的瑰寶,更見證了她從香港返回上海後在文壇的崛起。此外,書中收錄的1943 年《紫羅蘭》雜誌原刊《沉香屑— 第一爐香》,讓我們得以窺見她初登文壇時的驚人才華;而1976 年麗的電視劇《半生緣》的黑膠唱片、1997 年許鞍華電影《半生緣》的首映戲票等,則記錄了她的作品如何在影視改編中獲得新生。

吳邦謀先生對張愛玲的研究不僅停留在文本層面,更深入探討了她的創作與香港社會的互動。例如,書中詳細分析了《傾城之戀》從小說到舞台劇、電影的改編歷程。1944 年,張愛玲親自將小說改編為舞台劇,在上海新光大戲院連演80 場,盛況空前;1984年,許鞍華導演將這個作品搬上銀幕,周潤發與繆騫人演繹的范柳原與白流蘇,開創了張愛玲作品影視化的新篇章。這些改編背後的故事,不僅展現了張愛玲文學的持久魅力,也折射出不同時代對她作品的解讀與再創造。

書中還揭示了許多鮮為人知的細節。比如,張愛玲在港大期間的英文作品《 Something About Our Lady Moon》,展現了她早年的英文寫作才華;而1966 年香港《星島晚報》連載的《怨女》初稿,則讓我們看到她在創作過程中的思考與調整。這些珍貴的文獻,為研究張愛玲的學者提供了新的線索,也讓普通讀者能更貼近她的創作世界。

在「影視流光」一章中,梳理了張愛玲作品在影視界的深遠影響。從1947 年她編劇的首部電影《不了情》,到1957 年為國際電影公司撰寫的《情場如戰場》(由亞洲影后林黛主演),再到1997 年許鞍華執導的《半生緣》,她的故事總能跨越媒介,觸動不同時代的觀眾。特別有趣的是,書中提及1984 年電視劇《儂本多情》如何從《第一爐香》中汲取靈感,張國榮飾演的詹時雨與商天娥飾演的莫笑儂,演繹了一段充滿張愛玲風格的愛恨糾葛。

「人生兩憶— 記憶與回憶」是本書的點睛之筆。吳邦謀先生透過老照片、手稿與收藏品,探討了張愛玲如何以文字對抗時間的流逝。無論是張愛玲在蘭心照相館留下的身影,還是香港淺水灣酒店的老照片,這些影像與張愛玲筆下的文字相互映照,形成一種跨越時空的對話。正如張愛玲在《半生緣》中所寫:「日子過得真快,尤其對於中年以後的人,十年八年都好像是指顧間的事。可是對於年輕人,三年五載就可以是一生一世。」這種對時間的敏感與對記憶的執著,正是她文學魅力的核心。

《張愛玲在香港》不僅是一部傳記或研究文集,更是一場文化尋蹤之旅。它邀請讀者跟隨張愛玲的足跡,從港大的教室到淺水灣的酒店,感受她如何在動盪的時代中堅持創作的純粹。吳邦謀先生的文字兼有文史研究者和收藏家的熱情,讓這本書成為張愛玲愛好者與研究者的必讀之作。

在張愛玲逝世三十週年之際,這本書的出版別具意義。它提醒我們,真正的文學經典從不會被時間埋沒,反而會在不斷的閱讀與詮釋中煥發新的生命力。願讀者能透過本書,重新發現張愛玲文字的鋒芒與溫度,並在記憶與回憶的交織中,找到屬於自己的共鳴。

梁慕靈

香港都會大學人文社會科學院副院長

2025 年5 月30 日

自序 : 序

2025 年,正值張愛玲誕辰105 週年、逝世30 週年,華語文學界將再次掀起一股「張學」熱潮。這位以《金鎖記》《第一爐香》《傾城之戀》《紅玫瑰與白玫瑰》等作品影響數代讀者的文學界「祖師奶奶」,其生平與創作始終散發着迷人的魅力。值此紀念之際,筆者繼《尋覓張愛玲》後,再推出聚焦張愛玲香港歲月的全新作品—《張愛玲在香港》,透過數百件首次公開的珍貴藏品,為讀者揭開這位文學巨匠與東方之珠之間鮮為人知的文化姻緣。

《張愛玲在香港》最引人矚目的特色,在於其呈現的大量第一手珍貴文獻。筆者二十多年來,從全球各地搜集整理數百件與張愛玲相關的實物資料,其中不少是首次面世的稀有藏品,其中包括1944 年《傳奇》初版簽名本(含張愛玲最早英文簽名)、1943 年上海《紫羅蘭》雜誌原刊的《沉香屑 · 第一爐香》與《沉香屑 · 第二爐香》、1944 年首度編劇的《傾城之戀》舞台劇本事、1976 年麗的電視《半生緣》黑膠唱片,以及1997 年許鞍華執導電影《半生緣》的首映慈善戲票等。

此外,特別值得文學界關注的是書中收錄的數件新發現文獻:1933 年聖瑪利亞女校年刊《鳳藻》中張愛玲的英文作品〈Something About Our Lady Moon〉,是其現存早期的英文創作之一;1966 年香港《星島晚報》連載的《怨女》初稿,為研究該小說的創作過程提供了珍貴文本;而1986 年柯靈致桑弧的信件,更是提供《哀樂中年》編劇爭議的關鍵性文獻。這批文獻的系統性整理與刊佈,不僅填補了張愛玲研究領域的多項空白,更從實物文獻的角度,立體呈現了張愛玲文學創作的發展軌跡及其作品在不同歷史時期、不同藝術媒介中的傳播與接受過程。每一件藏品都是張愛玲文學版圖上不可或缺的拼圖,共同構成了理解這位文學大家創作全貌的重要

依據。

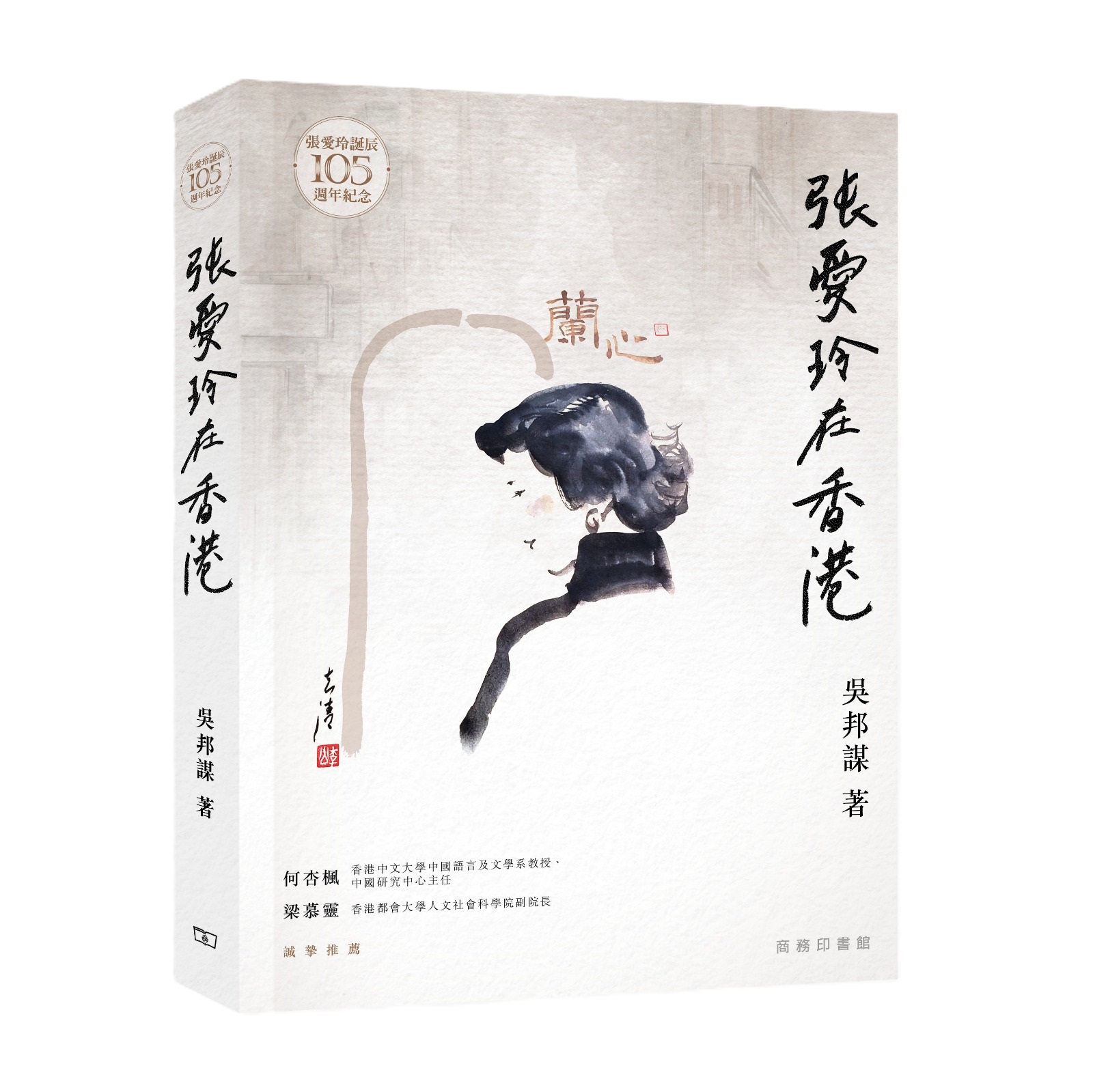

《張愛玲在香港》在內容呈現上追求學術性與藝術性的完美結合,著名畫家李志清再次受邀為本書創作封面及插圖。其獨特的水墨風格將生動再現1950 年代香港的城市風貌與張愛玲的生活場景。插畫中將巧妙融入張愛玲小說中的經典意象,如旗袍、街道、電車、月亮等元素。每件重要藏品都配有詳細的說明與歷史背景介紹,使讀者能夠深入瞭解其文化價值。通過那些被重新發現的文字與圖像,讀者將得以穿越時空,親歷張愛玲與香港這座城市深刻而微妙的文化對話。

本書得以順利出版,實有賴各方賢達的鼎力襄助。蒙著名畫家李志清先生惠賜墨寶,為本書增色添彩;香港中文大學中國語言及文學系教授兼中國研究中心主任何杏楓教授、香港都會大學人文社會科學院梁慕靈副教授撥冗賜序,增添學術分量;上海畫家陸毅女士慷慨授權畫作使用,為本書增色;古音坊廖信光先生協助文獻搜集工作;商務印書館(香港)董事總經理兼總編輯毛永波先生、編輯出版部副經理林雪伶小姐及其團隊對出版及設計事宜給予專業指導。特別感謝內子淑貞與小女凱程的全力支持,使我能專注完成此一著作。正是諸位師友親朋的襄助,方使本書得以以更臻完善的面貌問世。謹此致以最誠摯的謝意。

吳邦謀

2025 年5 月25 日

最佳賣點 : 紀念張愛玲一百零五歲誕辰

重現一代文學巨匠與香港的深刻緣份