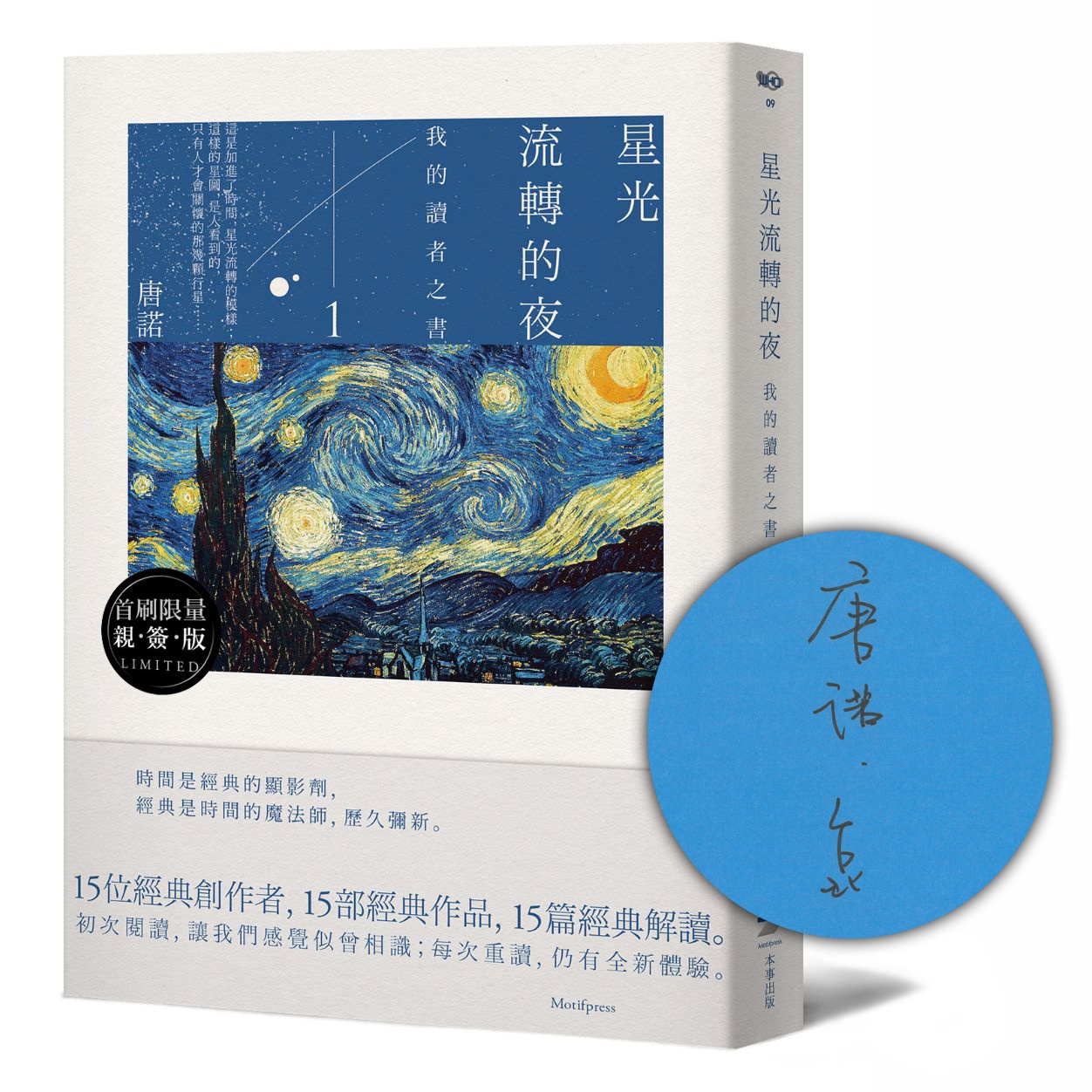

星光流轉的夜: 我的讀者之書 1 (限量作者親簽版)

| 作者 | 唐諾 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 1 (限量作者親簽版):時間是經典的顯影劑,經典是時間的魔法師,歷久彌新。經典是什麼?卡爾維諾說:經典從未對讀者窮盡其義;初次閱讀時,讓 |

| 作者 | 唐諾 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 1 (限量作者親簽版):時間是經典的顯影劑,經典是時間的魔法師,歷久彌新。經典是什麼?卡爾維諾說:經典從未對讀者窮盡其義;初次閱讀時,讓 |

內容簡介 【首刷限量.作者親簽版】時間是經典的顯影劑,經典是時間的魔法師,歷久彌新。經典是什麼?卡爾維諾說:經典從未對讀者窮盡其義;初次閱讀時,讓我們感覺似曾相識;每次重讀時,仍有全新體驗。經典將當代的噪音貶為嗡嗡背景;儘管與當代格格不入,經典卻像是屋外遙遠回聲般持續在屋內清晰地迴響。唐諾這本談經典作家與經典作品的讀者之書,原名《讀者時代》,二十二年後以《星光流轉之夜》重新出版,讀來就像剛完成的著作一樣。歷久彌新,不是嗎?本書另外收錄兩篇在台灣首次公開的文章:<自由的核心──關於約翰・彌爾的《論自由》><在天命使者與君王策士之間--像以撒・柏林這樣的知識分子>「有一條界線是這樣的:線的一邊是製造書的人,另一邊則是閱讀者。我想待在閱讀者當中,因此總小心翼翼地留在界線的這一邊……」──卡爾維諾15位經典創作者,15篇經典作品閱讀──向著民主制的自由困境而來的約翰・彌爾;積極護衛自由核心裡「消極自由」的以撒・柏林;自嘲唯一自德勒斯登大轟炸獲利的馮內果;看菜單看型錄比看荷馬史詩還津津有味的阿城;人類文學史上最會寫男女偷情的格雷安・葛林;活著時運不濟、不為世人所知的奇怪讀書人班雅明;即使在最悲慘無光的小說段落裡,還是能讓人發笑的契訶夫;糅合了旁觀者清之冷靜理性與狂暴扯入之痛苦感性的屠格涅夫;擅長記錄台灣的童年,台灣的青春試探歲月之導演侯孝賢;認為宗教是一種幻覺,一種典型神經症狀的佛洛伊德;盡情發散惡之魅力、凸顯為惡自由的安東尼•伯吉斯;主張蜂巢是地球上生命哲理最佳典範的詩人梅特靈克……等等這本書自我設定的位置是進入,而不是褒貶點評;這本書尋求的是可能性,以替代只此一種的答案,因此,這是一本閱讀者的書,而不是一本評論者的書,這本書給自己最艱難的工作正是,如何在廣漠如冰原的世界中召喚同類,並且讓書中提到的每一本書都能找到讀它的人……由唐諾解讀這些偉大的說故事者,也解讀他們的經典,可說是一般讀者在閱讀經典作品前或閱讀後想更進一步解讀所必備的指南。歷久不衰的文學經典,唐諾讓你一次擁有!仰望文學星空,歡迎熱愛閱讀的你我偕伴同行。

作者介紹 作者簡介唐諾一九五八年生,台灣宜蘭人,台大歷史系畢業,現從事自由寫作。不是專業球評,早期卻以NBA籃球文章廣為人知。不是專業推理小說評論者,著有「唐諾」風的推理小說導讀。不是專業文字學者,著有《文字的故事》一書,同年囊括國內三大好書獎;《盡頭》獲金鼎獎文學圖書獎;《我有關聲譽、財富和權勢的簡單思索》獲台灣文學金典獎。唯一「專業」的頭銜是作家、兼資深讀者,著有《求劍》、《我有關聲譽、財富和權勢的簡單思索》、《眼前──讀《左傳》》、《盡頭》、《世間的名字》、《閱讀的故事》、《唐諾推理小說導讀選Ⅰ》、《唐諾推理小說導讀選II》、《星光流轉的夜:我的讀者之書1》、《星光流轉的夜:我的讀者之書2》等。

產品目錄 新版說明 初版序 CH1.一根鹽柱和一個達爾文故事:讀馮內果《加拉巴哥群島》阿谷斯雉雞的大翅膀沒有兇手的罪案好看而悲傷的小說各自努力的事後選民矛盾的時間孤單飄盪的靈魂CH2.清明世界,朗朗乾坤:像孔子的阿城見怪不怪的故事來不及的偉大嚮往更多的常識好夢由來最怕醒鑒賞這個世界CH3.入戲的觀眾:我讀格雷安・葛林最會說故事的人葛林之國的創建者實體的道德景觀從老歐洲出走當代卡珊德拉永恆的異鄉CH4.我所知道最溫柔的煉獄:談葛林的《事物的核心》第二層的宗教意義明知故犯的罪永恆的迷惑之鄉靜靜的退場CH5.唯物者班雅明宛如一紙商品清單的巴黎徹底的唯物之人無用之物/無用之人多出來的東西身後之名CH6.契訶夫,一雙最乾淨的小說眼睛有關《第六病房》素材之美真正的人間喜劇處於藝術和生活交界線的笑聲CH7.一個失落的實體世界:從卡爾維諾《義大利童話》說起我們不再相信的故事豁脫道德的務實傾向驚人相似的故事內容故事之海不會有盡頭重複的詭計《唐・吉訶德》的門神位置豐饒可感的實體世界CH8.多餘的人:讀屠格涅夫《羅亭》七年長夜之後一出荒謬劇在現實世界中自省最後的不期而遇又四年之後的歸宿CH9.最好的時光:閱讀侯孝賢「小孩/旁觀者」的位置一大一小的背影一次又一次的越界冒險旅行旅行的終站之處不再回返的幸福十年後的今天CH10.從種族一神到普世一神:讀佛洛伊德的《摩西與一神教》摩西,一個被殺的埃及人?未完成的一種種族爭戰的時刻建國絕望之後從最角落之處開始CH11.惡的魅力:讀安東尼•伯吉斯《發條橘子》來自老歐洲的道德選擇不容易一言蔽之的惡元氣淋漓的惡CH12.烏托邦之路:從柏拉圖到摩爾吃人的羊有限且和平的昔日烏托邦塵世天國的可怖降臨二十世紀的負面烏托邦還有一些事情發生的墳場屠宰場的羔羊CH13.一百年後重讀梅特靈克的《青鳥》明白而哀傷的故事「我們便都完了」的終極幸福奴隸的狗和自由的貓由自己母親說的童話故事尋回一個有夢的童年CH14.自由的核心──關於約翰・彌爾的《論自由》向著民主制的自由困境而來當權力遇上了多數不是正確,只是更正確而已堅毅辛苦的自由之路CH15.在天命使者與君王策士之間--像以撒・柏林這樣的知識分子自由核心的「消極自由」智慧小世界的關門與再打開從米爾斯、薩義德到柏林、阿隆往前一步的完全不一樣世界啟蒙者與翻譯者

| 書名 / | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 1 (限量作者親簽版) |

|---|---|

| 作者 / | 唐諾 |

| 簡介 / | 星光流轉的夜: 我的讀者之書 1 (限量作者親簽版):時間是經典的顯影劑,經典是時間的魔法師,歷久彌新。經典是什麼?卡爾維諾說:經典從未對讀者窮盡其義;初次閱讀時,讓 |

| 出版社 / | 大雁文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 2279952600257 |

| 誠品26碼 / | 2682962221006 |

| 頁數 / | 360 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21x14.8x1.9 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 620 |

自序 : 新版說明/唐諾

Starry Starry Night,星光流轉的夜。這麼翻譯,當然是看著梵谷的畫,名畫<星夜>,以及其他,每一顆都流動著渦狀的群青和鈷藍色星芒,所以巨大、逼近、不安甚或不祥,但美麗極了。每一顆都活著也似的。畫家瓷藍眼睛看到的和我們這麼不一樣嗎?當時,梵谷已住進了普羅旺斯當地的精神病院(梵谷自願的),這應該是他那裡抬頭看著的不寐夜空。

但我也試著這麼想,這是加進了時間的星辰模樣對吧。時間在子夜流逝,時間在珍視的事物遠離我們時流逝,時間在星辰之間流逝,每一顆星原來所在及其亮光已熄滅了,但站得夠久的畫家記得它,記住了它,或者說,此一光暉連續的進入了、留在了他眼睛裡。

我笨拙的借用為新的書名──兩本昔日之書,《讀者時代》和《在咖啡館遇見14個作家》。這是我做最久的工作,也還持續,為著書和其書寫者而寫,而了不起的書和了不起的書寫者還有這麼多沒寫,也許這個工作是做不完的。

每天仍然,早晨書寫、夜裡讀書,廿五年後今天,就僅僅是愈來愈常在閱讀途中睡去。我的老友、也是我每星期固定的談話者蘇拾平說服了我重新出版這兩書。有點假公濟私,我比較懷想的其實是這些夜晚,我早已超過一千零一個的一千零一夜,說起來,日後會更懷念的是誰呢?是講故事所以活下來的山魯佐德?還是聽故事生出不捨之心的波斯國王?

在台北,從十四歲住到現在,我好像也「戒掉」了抬頭看星空的童年習慣,在高樓、光害、空氣品質、流水生活慣性中一顆顆熄去的星空。我也玩笑的想起來波赫士所說耶穌的懷念,回到天家,想當然不再一抬頭就全天也許曾讓少年的他心悸的星辰,乾燥的空氣,無遮如圓頂的最完整天空,以及人們曾經幾乎無其他事可做的夜之時光,所以曆法、天文學乃至於魔法也似的占星術最早在此開啟。

耶穌的懷想,是不是也包含這個──這樣的星圖,是人看到的,並不是神能看到的,天文物理學的常識,只有站在我們人的這個位置,星光流轉,它才是這模樣。這麼想,占星之術好像也可以原宥了不是嗎?它的依據不真的是星球,而是只屬於人的星圖,以及只有人才會關懷的那幾顆行星,偌大宇宙,這一親切的聯繫確確實實是人獨有的。

如今,只偶爾抬頭看一眼夏三角、冬三角這幾顆僅見大星,尤其冬三角的獵戶星座和它一旁的天狼星,這仍是全天最輝煌的,這也是時間或說季節,提醒人秋天來了。

西北望,射天狼。

初版序

《讀者時代》(初版書名),謝謝張大春,這一書名是他幫忙取的,前面一半的「讀者」二字我認,後面一半的「時代」二字卻從來不是我們這樣的人所能左右的,儘管多年以來我們不懈地召喚它,總想讓它變得更好、更公義也更豐饒——這裡,我抄一段卡爾維諾的話,或更正確地說,他《如果在冬夜,一個旅人》書中那位理智又美麗的魯德米拉講的話:「有一條界線是這樣的:線的一邊是製造書的人,另一邊則是閱讀者。我想待在閱讀者當中,因此總小心翼翼地留在界線的這一邊,不能的話,閱讀的純粹樂趣會消失,或至少會變成其他東西,那不是我想要的。這界線是暫時性的,而且逐漸有被抹拭掉的趨向,專業性處理書籍的人的世界是愈來愈擁擠了,並有和讀者的世界合而為一的趨向。當然,讀者人數也在日益增多,但用書籍來生產書籍的人數似乎要比純粹愛看書的人增長得快。我知道,我即使是偶然一次,例外地越過界限,也有危險,會被捲進這股愈來愈升高的浪潮;因此,我拒絕踏入出版社,即使只是一會兒工夫而已。」

卡爾維諾、大春和我,都是長期跨越著此一界線的人,我們不怕被指為矛盾地寫下或認同這段話,不恰好說明我們其實更珍視更享受讀者這邊的身分不是嗎?賊咬一口,入木三分,不更加證明我們期盼一種純粹讀者時代的來臨此一心志多麼乾淨明白不是嗎?

在京都東山的神社之鄉中,如果你由知恩院宏大壯麗的三門前神宮道朝北方走,也許你就是去參拜仿宋的、白牆綠瓦還髹著朱漆,因此在陽光下簇新得讓人睜不開眼睛、而在雨天也宛若獨自個是晴天的平安神宮;也許你是四月櫻花季尋訪始於南禪寺、終於銀閣寺的賞櫻名所「哲學の道」,不管在下一個分歧二路你打算走人多人稀之徑,你都會先穿進一小截綠蔭隧道,一岸是家不便宜的老料亭叫楠庄,奇怪它前院一株樹齡八百年的筆直大樹卻是椋樹,真正的楠木在路的另一岸,那是可進去可不進去(因為門票料金要五百圓)的中型山寺青蓮院,寺名石碑是我們一位日本老朋友的石刻石版畫家山田光照豪氣鑿成的,但每一回真正讓我們駐足不前的卻是院前參道右側的兩株巨大老楠,它們沒對面的孤零零椋樹兄弟老,要年輕個兩百歲整整,但它們的姿態漂亮,樹冠盡情打開來如蓋如傘,哪個季節去都是不凋的潤綠欲滴,我總奢望能在樹下等到一場雪,這一心事洩露了我的從來之處,我們是來自一個無雪小島的遊客。

楠木,就是我們說的樟樹,島上常見。

更老更大的樹不會沒遇見過,但少有青蓮院的老楠們(究竟是兄弟?抑或伉儷?)長這麼好的,不在深山獰惡之地,也沒被保護在水泥建物和鐵柵欄隙縫間如插著氧氣和維生系統的奄奄一息老病患,它們幸運活在繁華大城市之中,卻杳遠如得神垂眷祐持,自由,卻可不寂寞。

這本書,是近三、四年來我為一本一本了不起的書(包括電影),及其背後一個一個了不起的書寫者所認真閱讀、認真思索、並認真寫成的文字(認真,是你唯一能回報這些書、這些人的方式)。它們自我設定的位置是進入,而不是褒貶點評;它們尋求的是可能性,以替代只此一種的答案,因此,這是一本閱讀者的書,而不是一本評論者的書,它們給自己最艱難的工作正是,如何在廣漠如冰原的世界中召喚同類,讓這每一本書都找到讀它的人。

安貝托・艾柯的精采文論《悠遊小說林》,書名原來直通通的意思是「小說森林裡的六次散步」,這裡,艾柯像佛經裡那樣身具神通之力的得道者般,通過書寫的時間空間召喚魔術,把生存在不同國度、不同時代的眾多巨大小說挪移過來,建構出一處可漫步其中的神木群動人森林,這是小說博學者的偕伴同行,說故事的人得對每一株大樹瞭若指掌,聽說話的人也得是聰明做好功課的人,因此散步為名狀似寫意,但散步之人的資格審核卻嚴酷,狗和不讀百部以上小說的人不得進入。

那些只能在森林之外徘徊張望的眾多之人怎麼辦?那些召喚大樹不來的人怎麼辦?——這裡,仍是備好等著的無趣答案:你召喚樹不來,那你就走向它。

相對於艾柯奇特的橫向移植,如果可以,我個人很樂於為本書的這組文字畫上一道縱的時間之軸,不是概念的、寓意的時間,而是真實的時間,讓它還原成一次旅程,一次已被實現因此再無法逆轉的旅程,這正是這組書被一個人閱讀的本來面目。

所謂的真實,是我個人的確花費在這一部部書、一部部電影的閱讀耗用時光,正因為是真實的,所以很難真正計算出準確的數字,像契訶夫,那是高中階段從新潮文庫開始的,忽焉已近三十年,因而它總挾帶著彼時猶繁華如書籍之海的重慶南路老書街的圖像,還有高中卡其服的動輒心悸感覺,而契訶夫閱讀的首次完成,得零零碎碎等到九○年代我在北京三聯書店購回的十六冊全集,因此還疊映著共產之都的陌生敵意;像摩爾的《烏托邦》,我如今手中的版本仍是早年中華書局的,書中還留有當時紅筆的圈點畫線,很多還畫在莫名其妙不值得大驚小怪的地方令人臉紅(幸好沒有眉批),也不知道那會兒腦子都想些什麼,程度如此之差;梅特靈克的《青鳥》甚至更早,只是那初識的版本形式是全一冊破破爛爛的漫畫書,只畫到第一幕完小鬼倆一覺醒來青鳥變成黑鳥為止,至今我仍記得離我家幾步之遙那家漫畫租借小店裡的小板凳和濕黯的光線氣味,還有書中令人不敢置信的結尾,怎麼可以還沒抓到真正的青鳥就不畫下去了呢?那時,我努力回想,大概是小學四年級民國五十六年夏天,我父親就在那一年第四次競選縣議員首度失利,後來我才知道他的建築事業也大致垮在這一年,又苦苦拖了四年之久遂不得不賣掉房子逃難似地出奔到台北縣三重來,我們果然是需要青鳥讓我們幸福的一家人;至於像侯孝賢的四部電影日期很清楚,都是在他電影拍成後第一時間看的,當時他的頭髮比較黑、臉也比較圓,而且還不是世界級的大導演,初次在南特影展拿獎倒像手拿改良品種成功瓜果被省政府褒揚的農夫,當時他的電影也還沒被迫得走進大城市之中。

凡此種種。

畫上了真實的時間縱軸,這閱讀於是就讓不同的世界撞在一起、糾纏在一起了──書寫者的世界,還有閱讀者複數的、每一次不同時間又打開書來看的各個不同世界。我個人極不喜歡那種「六經皆我註腳」、「看別人的書想自己的心事」的讀書方式,這不僅自大、不僅懶,而且很笨,你取消了其中一邊的世界,失去了不止是數量上的一半而已,而是少掉了不同世界撞擊的火花,少掉了不同世界同時拉扯你所扯開的廣闊思維空間,你失去的幾乎是全部。

你召喚樹不來,只能由你走向它,這種閱讀方式當然比較辛苦勞頓,但不會徒勞,你會得到補償。

艾柯式的神奇挪移,再怎樣都很難召喚來完整的實體,只能是概念,小說的完整實體、書的完整實體只留在它生根存活的原來土壤裡,那是挪不動的。

我們的感受是連續的、完整的,但我們的思維和敘述卻只能是條理的、語言的,這是我們從感受走向思維和書寫最陷入煩惱之處,我們遂不得不讓那些最參差、最微妙的部分存放於明晰的語言外頭,只能藉由語言不能完全操控的隱喻來鬆垮垮地勉強繫住它們,這是絕對再經不住又一次概念性提煉而不斷線逸失的;還有,完整的感受包含著事物無限可能性的潛能,但化為書寫時,書寫者必須勇敢而痛苦地作出抉擇,書寫者通常只能實現其中一種,而讓其他的無限可能隱沒於語言之下如海平面下十分之九的冰山,一個好的書寫者能真正計較的,只是如何能不要寫一物只是一物,讓語言既明晰表述,又煥發曖昧的光暈,既如老樹盤根,又似日影飛去。

最近聽小說家張大春講食物烹煮之道,大春說,味道的「講究」那最精妙的部分總無法用傳統來承傳移交,而是一代代廚師在「失傳」的情況下重新來過,也就是說,這部分是無法教的、無法通過某種概念整理的「方法」來快速移轉,它只能在實踐之中重新被掌握。

這說的都是同樣的話,但情況其實沒張大春的語言表述所顯示的那麼悲觀——這個講究的、失傳的部分還是在的,儘管掉落在語言的縫隙之中,但它仍存放於已完成的創作物實體之中,它沒被說出來,但它仍是可感知的,這就是李維-史陀用克羅埃一幅仕女肖像畫所啟示我們的,一件人的創造物,既是完整自足的藝術品,同時它又是「總體圖像」的一個「小模型」,在站到這一創造物實體觀看之前,我們彷彿對此一無所知,但這只實現一種可能的藝術品「強迫」我們成為一個參與者,把其他未被實現的無限多種可能性也召喚回來。

這就是實體的力量,直接閱讀實體、摸觸實體,從來不是概念性的談論所可替代的,因此,好看的樹不僅經得住一棵一棵細看,而且就是要一次一棵地分別來看,好的書也要一本一本地分別來讀,禮聞來學,不聞往教,這不是倨傲擺架子,而是不得已,很多東西無法搬運,只有留給那些辛苦跋涉到現場來的人。

如此,閱讀便呈現了不連續的特質,這原來就是必要的,而且自然,符合著我們的基本閱讀行為,也符合我們多重的、多途徑的認識複雜世界方式,即便我們並未意識到,我們其實都一直如此進行。

每一回重新抵達現場、重新觸碰不同世界所生長的不同實體,我們心中帶著自己家鄉世界的心事和疑惑,但此一異鄉的實體並不因你而生,獨立於你存在,不會準確針對你攜來的疑問一五一十作答,事實上,它往往在偶然解開你一部分疑問的同時,也丟給你更多費解的難題,甚至在你習以為常不覺有異之處重新挖開問題。兩個世界如此激烈撞擊卻又擦身而過,打斷了你生命連續性的局限,把你從天真的唯我論窄窄世界裡逼出來,你發現自己被每一本書拋擲到每一個陌生之地,不同的人,不同的計較和煩惱,沒聽過的語言,記憶裡未曾出現的眼前景觀,乃至於連看事情的視角都陌生沒想到過,這樣的危險要你整個人瞬間警戒起來,得動員起全身所有的感官,好應付隨時會撲面襲來的,呃,你甚至還不知道襲來的會是什麼。

這樣震顫的經驗其實就是所謂的「啟蒙」,把你從昏昏欲睡的老世界趕出來,始見滄海之闊輪船之奇,你看到的不是答案,答案是結束;你看到的其實是可能性,甚至是可能性尚未浮出來、但你隱約察覺這裡頭不曉得可裝載多少新東西的看不到邊界世界,所以它是開始——啟蒙不見得一生只來一次,也不必然在青春蒙昧的時光,對一本一本書讀的人而言,它會三番兩次地又造訪你,風雨故人來。

既然如此,我們這回就把話說到這兒,讓事情開始,讓閱讀開始,而且是一本書一本書地每一次重新開始。

內文 : CH1

一根鹽柱和一個達爾文故事:讀馮內果《加拉巴哥群島》

應該可以這樣子講,馮內果實在是個絕頂聰明的人,但太聰明了,聰明到比我們這些尋常人等容易察覺虛假、察覺不義、察覺危險的無所不在和步步逼近,聰明讓他的人生變得多疑而且不快樂是吧。

就像這本《加拉巴哥群島》裡常見的無中生有假設:「如果當時不……,那以後可能變成……」有時我想,如果這麼一個聰明愛說笑話的人,沒躲在地下室親歷了二次大戰那場德勒斯登大轟炸,如果他晚一點出生,活在一個沒戰爭沒動亂比方說戰後歐美那個天真無邪昂首奮進的年代,屠殺飢餓掠奪只在遙遠的地方和報紙上小小一角偷偷進行,那他耿耿於懷的越戰會不會有不大一樣乃至於愉悅點的圖像?還有,曖昧不明且懲罰並不立刻到來的機器文明和地球生態破壞,也會不會有不大一樣乃至於愉悅點的圖像? 我無意蠻橫的宣稱,生命中某一個時點的某一場特殊的遭遇,會噬菌體一般迅速占領人的全部身體,讓人一輩子其他時間的學習和經驗統統不算數,彷彿終身只為這件事而徘徊活著。然而,畢竟死亡大事,曾經在你頭皮上只一兩公尺處悍戾走過,這總會有些不同吧,就像《第五號屠宰場》首章的結尾,馮內果引了天降硫磺與大火毀滅索多瑪俄摩拉城的舊約故事,他說:「當然,羅德的妻子奉命不得回頭看那些惡人及其家屬居住過的地方,但她還是忍不住回頭看了,我就喜歡她這樣,因為這多麼富於人性。/於是,她便變成了一根鹽柱。/人們不該回頭看,我當然也不會這麼做。/我這本有關戰爭的書現已脫稿,下一本我要寫的將是開玩笑的書。/這一本沒有寫好,一定不會好,因為寫的人是一根鹽柱。」

阿谷斯雉雞的大翅膀 然而,我們讀馮內果跡近等身的其他小說,包括眼前這本《加拉巴哥群島》,很容易發現他其實是個食言而肥的傢伙——他仍如羅德之妻屢屢回頭,沒辦法。

基本上,《加拉巴哥群島》是一部達爾文演化論的二十世紀新小說:故事進行的時間長達一百萬年(演化需要的時間),故事發生的地點是一八三五年達爾文搭乘「比戈號」(一般意譯為「小獵犬號」)曾探險過且有決定性啟示的海龜群島(西班牙文加拉巴哥,即大龜之意),而最後扮演「諾亞方舟二號」、載著一個擔心流星雨會毀滅地球的笨男性船長,一個垂死的男性騙子,一個教生物學打算自殺的寡婦,一個有池坊流插花教師身分的日籍憂鬱孕婦,一個瞎眼的富家女,以及六個扮演二代夏娃的坎卡波那土著少女的那艘遊艇,正叫「達爾文灣號」。

講到二十世紀的新達爾文,我想起一個了不起的動物行為學者康羅・勞倫茲(Konrad Lorenz)和他一本了不起的著作《攻擊與人性》(On Aggression),書中,他提到阿谷斯雉雞(Argus)誤入進化歧途的例子:我們知道,在生物界選擇配偶這件事,決定性的一句話是由雌性說的,因此,雄性必須使出渾身解數比方說攜帶禮物,熱情或優雅的舞蹈,以及最常見的、誇示自己多麼強壯(雌性有選擇強壯配偶的本能,以利於種族繁衍),才能擊敗眾多競逐者達到配種的目的。阿谷斯雉雞的雄性誇示強壯的方法是,不節制的發展牠們美麗巨大的翼羽,事情的結果是,牠們的翅膀變得太大太重,幾乎飛不起來,或許贏得了老婆,代價卻是變得不十分適應環境且有害於生存,但怎麼辦呢?勞倫茲說:「這些鳥從來不知道達成合理妥協,而決定立刻停止這種無聊的事。」

因此,演化是會走入死胡同的,滅種是非常可能的收尾。——在這裡,勞倫茲毫不留情的引述他的老師奧斯卡‧海恩洛斯的玩笑話:「比雉雞的翅膀稍微好些,西方文明人極具刺激性的生活方式是最愚蠢的同類競爭產品。」 當然,勞倫茲從動物行為總忍不住想到人類——包括他從鳥類觀察提出的「銘印作用」(imprinting)拿來解釋包括人類青少年行為,乃至於人類煽動家所以能吸引大量追隨者云云——,這曾讓勞倫茲遭到很大的責難和嘲諷,說他妄想從幾隻鳥和動物所看到的情形,就要立刻應用於全世界。其中,尤其是行為學派的學者,他們根本不相信人類有什麼內在的行為模式,有什麼生物性的本能,「人類的行為每一種都從環境學習而來的。」

究竟,人類是如伊甸園吃了分別善惡樹的果子已永遠脫離靠本能過活的生物世界?還是和三葉蟲、鸚鵡螺,或巨型恐龍沒太大兩樣的另一種生物?這我們再說了,這裡,我們關心的是,馮內果,或者說《加拉巴哥群島》是怎麼想的?

沒有兇手的罪案 大體上,我相信馮內果比較站在勞倫茲那邊。 在《第五號屠宰場》的二十五週年紀念版序言中,馮內果如鹽柱一根再次回想那場大轟炸:「我怎麼能無動於衷呢?因為殺人的是炸彈,而我有若干正直、高尚、勇敢的朋友卻是飛行員或投彈手。空襲德勒斯登的行動人員並不需要義憤、仇恨或怒氣,他們做的和汽車裝配廠的工作並沒有兩樣。」

兇手在哪裡呢? 在《加拉巴哥群島》書中,馮內果提出的答案是「巨腦」(Big Brains),以身體的比例來說,是生物演化史上最龐然大物的人類大腦,不是特定你的或我的,而是整體的、人類共有的大腦子。 馮內果以為,人類種種的乃至於引起滅絕的愚行,都是這個巨腦憑空想出、計畫的、指揮號令出來的。這裡,人類曾引以為傲,沒有尖爪利齒,沒有堅硬甲殼,不能飛不能游也跑不快,卻能「管理海裡的魚,空中的鳥,地上的牲畜和全地,並地上所有的一切昆蟲」所憑藉的腦子,有了斷然不同的意義,它變得多麼像勞倫茲所說阿谷斯雉雞的華麗大翅膀,它曾經讓擁有者在傳種競爭上贏得勝利,卻一步一步走向集體滅絕,更糟的是——從來不知道達成合理妥協,而決定立刻停止這種無聊的事。

尤有甚者,馮內果狠狠的用一百萬年時間來處理這部小說,效果是:就像侯孝賢太遠的電影鏡頭,我們完全看不到人臉上的喜怒哀樂種種表情,只剩下平靜、沒什麼情緒的動作一般,人之異於禽獸者幾希的那一點點「幾希」,當場被抹平了,人自以為超越其他動物的神聖氣味也全消失了,於是,在《加拉巴哥群島》小說中,人和「遲緩、溫馴、巨大,以及數量頗為驚人」、能供應水手長期新鮮肉食的大龜,老實說,並沒有什麼不同。 鵲橋俯視,人世微波。 如果我們願意更馮內果一些,試著用比一百萬年更長的時間來想,在演化史上,其實很容易找到一堆更殺風景的實例。比方說,就算從女阿法南猿「露西」活著那時算起,人類「統治」地球的時間不過三百萬年,然而,在此之前的恐龍、鸚鵡螺、三葉蟲乃至於藍綠藻,每一樣稱霸的時間無不以千萬、億年計;又比方說,我們所擔心馬上會來臨的「大滅絕」,在長達四十億年的地球生命史上,據統計,大約每隔兩千六百萬年就來一次。白堊紀恐龍死光那一次還不是最嚴重的,只消滅了十一%的物種,兩億四千五百萬年前二疊紀三疊紀那一次,還整整絕種了五十二%。

如果我們退一步以為,至少其他的大滅絕或因隕石或因地殼變動或因氣候等外來原因,不像人類是自己主動污染環境主動殺個你死我活主動搞出滅絕,老實說,這顯然也太高估了人類「做惡」的獨特本事。 二十億年前的氧氣污染便是前例之一。 原來,地球的大氣是由氨、氫、水蒸氣和甲烷混成,然而,由於一種紫色和綠色的微生物大量繁殖,耗盡了大氣中的氫,這些不知饜足的小東西轉而分解水來得到養分,問題是每吸收兩個氫便得把一個氧的「廢料」排放在大氣中,而對習慣生活於無氧原始大氣的當時地球生物而言,我們今天不可須臾或缺的氧是致命的「毒氣」(直至今天,在醫學上純氧仍有殺菌的功能),於是,一場浩劫發生了,微生物或者無言死去;或者機敏躲到氧氣沒法到達的地方如黑暗地底委屈求活,即我們今天所說的厭氧性細菌;也有成功的改變自己、吸收氧氣行光合作用的微生物如藍綠藻。

今天,關心環保的人習慣一個口號「我們只有一個地球」。動人是很動人,但其實很有問題,若依演化的歷史經驗,改成「我們只有一種適合人類生存的地球環境」可能準確些──當我們嚴重地改變了環境,我們有效消滅的只是自己,以及一些池魚之殃的其他生物,然而,某一部分的生命應該會如當年的藍綠藻繼續活下去,並接管地球。

至於地球,它好好存在五十億年了,堅牢靠得很。

好看而悲傷的小說 我猜想,這是馮內果悶悶不樂的原因──既然,在《第五號屠宰場》中投彈殺人的只是「汽車裝配廠工人」,在《加拉巴哥群島》中造成滅絕的甚至不是人只是「巨腦」,沒有兇手,也就難以破案;沒有特定的為惡者,也就失去了可以簡單吶喊革命打倒的對象。

因此,馮內果的小說,除了一股深沉的、哀傷的、末世的晦暗人文色澤在底層徘徊不去之外,我想,可能不大容易讓台灣現階段的文學評論者樂於讚美(除非震懾於他的威名)。因為馮內果實在太冷靜、太世故、太複雜、太節制了,他不喊痛、不大聲控訴譴責,比方說,在《第五號屠宰場》裡戰俘列車那一場,馮內果不僅不一頭栽進去痛快描寫一番,甚至還有心情說笑話,簡直是無動於衷了。

更要緊的是,他的小說太好看了,而且,在美國賣得非常好——馮內果自己曾荒謬的解嘲:「我想我是唯一自德勒斯登大轟炸獲利的人……平均每死一人我就賺四塊錢版稅。」

聰明而且愛說笑話的馮內果,總有辦法找到誇張有趣且充滿想像力的方式進行他的末世小說。在《第五號屠宰場》中,大轟炸倖存回來報信的主人翁畢勒(自稱)是一個被外星人抓走放回、從此能自由出入時間、因此死亡不過是「這個人在此一特定時刻正處於不良情況,但他在其他許多時刻中卻活得好好的」的人;而《加拉巴哥群島》的敘述者,則根本是個一百萬年後的鬼魂,時間之於他是完全透明的,他知道且提前揭示了所有的結果,包括誰馬上會死去(馮內果甚至在每個準死人名字前預先打上記號)──當然,知道死亡馬上來臨、不同的死亡意義理解,並不代表你能阻止死亡本身。

對有切身創作經驗的人而言,一下子就能感覺到這樣的故事和這樣的說故事方法,兩者交織張起多大的空間、有多少東西在其間蠢蠢欲動;對不願想得太痛苦的讀者而言,至少小說很好看,閱讀是個盎然的享樂過程。 《加拉巴哥群島》小說一開始,先介紹將成為第二次伊甸園的海龜群島,以及島上棲息的原住民生物包括壁虎、鬣蜥蜴、稻鼠、熔岩蜥蜴、蜘蛛、螞蟻、甲蟲、蚱蜢、小蝨和扁蝨,還有大龜。 馮內果問:這些生物是搭乘什麼交通工具來島上的?漂流的木頭碎片?「隔島躍進」式的一段段短距泅游?上帝事先造好安置在那裡?或者真是搭乘諾亞方舟兩個兩個登陸的?——問題是,這組群島距南美大陸一千公里,中間無任何跳板,而且是因火山爆發「後來」才浮現的。

您看,沒騙人吧,故事打一開頭就好玩極了。

最佳賣點 : 【首刷限量.作者親簽版】

15位經典創作者,15篇經典作品閱讀

由唐諾解讀這些偉大的說故事者,也解讀他們的經典,

可說是一般讀者在閱讀經典作品前或閱讀後想更進一步解讀所必備的指南。

歷久不衰的文學經典,唐諾讓你一次擁有!

仰望文學星空,歡迎熱愛閱讀的你我偕伴同行。