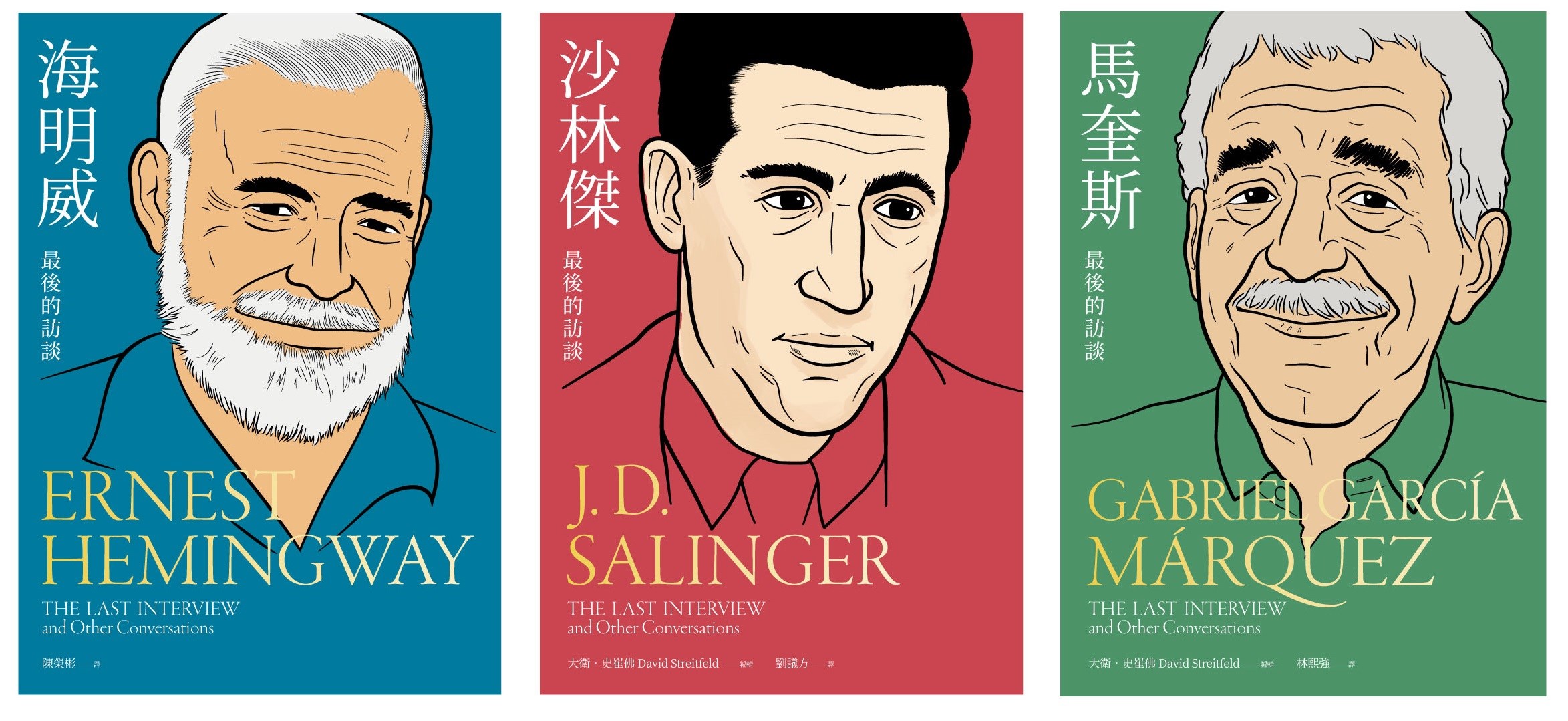

最後的訪談文學三傑系列套書: 海明威+沙林傑+馬奎斯 (3冊合售)

| 作者 | Ernest Hemingway/ Gabriel Garcia Marquez/ J.D. Salinger |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 最後的訪談文學三傑系列套書: 海明威+沙林傑+馬奎斯 (3冊合售):《海明威:最後的訪談》第一手訪談這位定義和改變美國文學的諾貝爾文學獎得主,好鬥、迷人、發人深省的作家 |

| 作者 | Ernest Hemingway/ Gabriel Garcia Marquez/ J.D. Salinger |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 最後的訪談文學三傑系列套書: 海明威+沙林傑+馬奎斯 (3冊合售):《海明威:最後的訪談》第一手訪談這位定義和改變美國文學的諾貝爾文學獎得主,好鬥、迷人、發人深省的作家 |

內容簡介 本套書組合:《海明威:最後的訪談》、《沙林傑:最後的訪談》、《馬奎斯:最後的訪談》共三冊《海明威:最後的訪談》「我說啊,我寫的東西就是我家的銀行存款。要是我寫的一切全都出版了,你想想看我需要繳多少稅金!」第一手訪談這位定義和改變美國文學的諾貝爾文學獎得主,好鬥、迷人、發人深省的作家快語!當採訪者問:你認為你的藝術具有什麼功能?海明威說:我透過小說藝術創造的,並非事實的再現,而是比任何真實鮮活的事物都更為真實的新鮮東西。在這新鮮的東西誕生後,如果東西夠好,就能永垂不朽。海明威以風流、陽剛、熱愛冒險、享受生活的公眾形象聞名,但在私生活上其實極為低調,長年居住於哈瓦那郊區,遠離塵囂。在這四篇採訪中,海明威難得突破心防,時而誠懇、時而尖銳機智,對諸多話題侃侃而談,包括生活、文學、藝術、同時代作家,以及他對自身小說技藝的見解——「我透過小說藝術創造的,並非事實的再現,而是比任何現實事物都更為真實鮮活的東西。在這新鮮的東西誕生後,如果東西夠好,就能永垂不朽。」……………✽ ✽ ✽……………《沙林傑:最後的訪談》有句玩笑話流傳已久,可以將沙林傑的訪談標題下成〈滾出我的草坪〉,因為他從不願接受採訪。從於1951年出版《麥田捕手》的那一刻起,沙林傑就被痴迷的粉絲、傳記作家和咄咄逼人的記者跟踪。在這本與這位難以捉摸的文學巨擘的罕見而深刻的邂逅中,沙林傑時而心甘情願、時而勉強地討論了成名的衝擊,他的藝術起源,以及他對作家的建議。這些富有啟發性、挑釁性、甚至有趣的對話,揭示了一位作家對聚光燈的強烈抗拒,但又無力逃避它的眩光。如果你是沙林傑粉絲,你會對這本書又愛又恨。有關霍爾頓・考菲爾德,沒有更多可說的了,再讀一遍。一切都在書中。——沙林傑談《麥田捕手》……………✽ ✽ ✽……………《馬奎斯:最後的訪談》從剛出道的第一次到生前最後一次,絕無僅有的馬奎斯訪談集。諾貝爾獎文學獎得主,被《紐約時報》譽為「文學魔法的魔術師」的馬奎斯,他以《百年孤寂》為讀者所熟知,影響力跨越數個世代至今,無疑是全世界最受歡迎的小說家。本書除了馬奎斯生前的最後一次訪談,還收錄了小說家的初次訪談。此外還收錄了馬奎斯與好友孟多薩(Plinio Apuleyo Mendoza)的對談,其中包含了作家對女人、真愛與迷信的見解。對於馬奎斯的終生粉絲和初次接觸大師作品的讀者來說,這是一本必不可少的書。「我很期待某位《觀察家報》的報童會看我的小說,這樣我就可以詢問他的心得,我也很想知道司機、擦鞋匠還有彩券小販是怎麼想的⋯⋯我相信一般百姓都會喜歡這部小說⋯⋯這部小說會受大家歡迎,如此一來也就證明當代小說可以與社會大眾心靈相通。」——馬奎斯談第一本小說《枯枝敗葉》

作者介紹 厄內斯特.海明威(Ernest Hemingway,1899-1961)美國記者、作家,20世紀最著名的小說家之一。成長於美國伊利諾州橡樹園鎮(Oak Park),父親是醫生,母親是音樂家。高中畢業後他先去《堪薩斯市星報》(The Kansas City Star)當菜鳥記者,隨後投身第一次世界大戰,前往義大利擔任紅十字會救護車隊駕駛。1918年,因為身受重傷而返鄉,但這次戰爭經驗卻成為他許多小說創作的基礎,尤其是《戰地春夢》(A Farewell to Arms)。新婚燕爾之際,他帶著第一任妻子前往歐洲擔任《多倫多星報週刊》(The Toronto Star Weekly)的特派記者,也報導過希土戰爭等戰事。在隨後的三段婚姻期間,他住過巴黎、倫敦、西礁島與哈瓦那。海明威在世共有七本小說、六本短篇小說集與兩本非虛構作品出版。他在1954年榮獲諾貝爾文學獎殊榮。1957年,早年旅居巴黎期間寫的兩箱文學回憶錄草稿失而復得,促使他創作出《流動的饗宴》(A Moveable Feast)。1961年在愛達荷州凱泉鎮(Ketchum)家中飲彈身亡。賈西亞.馬奎斯(Gabriel Garcia Marquez)1927年生於哥倫比亞小鎮阿拉卡塔卡;2014年於墨西哥墨西哥城離世。記者出身,作品涵蓋長篇與短篇小說。他是二十世紀最具影響力、最受世人喜愛的作家之一,全世界有數千萬人讀過他的小說《百年孤寂》,也樹立了「魔幻寫實」的典範。其餘著作包括小說《枯枝敗葉》、《預知死亡紀事》、《迷宮中的將軍》、《沒人寫信給上校》、《異鄉客》、《愛在瘟疫漫延時》、《苦妓回憶錄》⋯⋯等,以及回憶錄《活著是為了說故事》。1982年獲得諾貝爾文學獎。沙林傑 (J.D. Salinger)生於1919年紐約州紐約市;歿於2010年新罕布夏州科尼許鎮。20世紀最有影響力的作家之一。他的劃時代著作《麥田捕手》被廣泛認為是二戰後美國極重要的小說。他的著作還包含《九個故事》、《法蘭妮與卓依》、《抬高屋梁吧,木匠;西摩傳》。儘管直到2010年去世為止,沙林傑從未停止寫作,但他過著避世的生活,且自1965年便再也沒有發表新作品。英文編輯大衛.史崔佛(David Streitfeld)《紐約時報》記者。他所屬的新聞團隊榮獲2013年普立茲獎的釋義性報導(Explanatory Report)獎項,主題是蘋果電腦如何改造了經濟型態;2012年他因假書評工廠的報導,榮獲美國商業編輯與作家協會「最佳商業報導獎」(Best in Business)。現在他與家人還有瀕臨崩塌的書堆一起住在舊金山。譯者 林熙強輔仁大學比較文學博士(2010),現任中原大學基督教與華人文化社會研究中心研究員、國立臺北大學中國文學系兼任副教授;曾任中央研究院中國文哲研究所博士後研究學者(2011–2020)。早年任教於中國文化大學英國語文學系及語文教學中心,講授英美文學及語文課程(2005–2015);近年特別專注於十六世紀末耶穌會士東邁來華之後,譯介的西方古典迄文藝復興時期各類宗教文學文獻。著有《修辭.符號.宗教格言──耶穌會士高一志〈譬學〉研究》(中原大學基督教與華人文化社會研究中心,2015),榮獲科技部一○四年度博士後研究人員學術著作獎,另撰有學術論文十餘篇;曾任五卷《晚明天主教翻譯文學箋注》主編之一(中央研究院中國文哲研究所,2014–2021)、三卷《明清間天主教證道故事箋注》主編之一(中央研究院中國文哲研究所,2023)、九卷《古新聖經殘稿》副主編(中華書局,2014)、二卷《清代基督宗教小說選注》副主編(中央研究院中國文哲研究所,2018)等;譯有《吠》(寶瓶文化,2016)、《大汗之國:西方眼中的中國》(臺灣商務印書館,2018)、《核戰倒數:古巴危機中的甘迺迪、赫魯雪夫與卡斯楚》(凌宇出版,2023)、《白屋》(逗點文創結社,2025)等書。

產品目錄 《海明威:最後的訪談》厄內斯特・海明威,小說的藝術,第二十一號喬治・普林普頓(George Plimpton)採訪於一九五四年五月刊登於《巴黎評論》(The Paris Review)第十八期,一九五八年春季海明威在古巴勞勃.曼寧(Robert Manning)採訪於一九五四年十二月刊登於《大西洋月刊》(The Atlantic Monthly),一九六五年八月號順道拜訪海明威洛伊德.拉卡(Lloyd Lockhart)採訪於一九五八年四月刊登於《多倫多星報週刊》,一九五八年八月十九日午後人生:最後的訪談勞勃.艾米特.基納(Robert Emmett Ginna)採訪於一九五八年五月刊登於《君子雜誌》,一九六二年五月號====================================《沙林傑:最後的訪談》序 大衛.史崔佛(David Streitfeld)「寫作能得到的回報很少,不過當回報到來,如果回報到來,是很美好的。」威廉.麥斯威爾(William Maxwell)撰《每月選書俱樂部書訊》(Book-of-the-Month Club News)一九五一年七月「能告訴人們是一大解脫。」雪莉.布萊尼(Shirlie Blaney)撰《克萊蒙特老鷹日報》(The Claremont Daily Eagle)一九五三年十一月十三日沉默已久的沙林傑開口了拉西.福斯伯格(Lacey Fosburgh)採訪《紐約時報》(The New York Times)一九七四年十一月三日與沙林傑共度的十分鐘葛雷格.赫里格斯(Greg Herriges)撰《Oui雜誌》(Oui Magazine)一九七九年一月「大部分的作家都很孤獨,如果你也是,那就自己以寫作走出孤獨吧。」麥可.克拉克森(Michael Clarkson)撰《尼加拉瀑布評論》(Niagara Falls Review)一九七九年十一月十二日「一個凍結的瞬間」貝蒂.埃普斯(Betty Eppes)採訪《巴頓魯治倡導報》(Baton Rouge Sunday Advocate)一九八〇年六月二十九日最後的訪談根據通知,由被告方於一九八六年十月七日下午兩點十分,在紐約州紐約市公園大道二三〇號郵遞區號一〇一六九,薩特利和斯蒂芬斯先生律師事務所(Messrs. Satterlee & Stephens),並在速記員唐娜.羅傑斯(Donna Rogers)與紐約州公證人面前記錄之原告傑羅姆.D.沙林傑證詞 尾聲一頂替沙林傑:沙林傑前書信代筆人的自白喬安娜.史密斯.拉科夫(Joanna Smith Rakoff)撰《書誌》(BOOK MAGAZINE)二〇〇二年九 十月號尾聲二背叛沙林傑我取得了出版界破天荒的成功機會:他的最後一本書。然後我搞砸了。羅傑.拉斯貝瑞(Roger Lathbury)撰《紐約》(New York)雜誌二〇一〇年四月四日====================================《馬奎斯:最後的訪談》目次序大衛・史崔佛(David Streitfeld)不停寫小說的小說家《哥倫比亞人報.文學副刊》(El Colombiano Literario)副刊主筆雷斯特雷波(Alonso Ángel Restrepo),一九五五年採訪於麥德林芭露(Theo Ellin Ballew)英譯馬康多的想像力量阿根廷月刊《危機》(Revista Crisis)歐洲通訊特派員貝梅霍(Ernesto González Bermejo),一九七五年採訪於斯德哥爾摩羅賓絲(Ellie Robins)英譯女人/迷信、癖好、品味/作品摘錄自馬奎斯與好友孟多薩(Plinio Apuleyo Mendoza)的對談集《番石榴飄香》(El Olor de la Guayaba, 1982 [The Fragrance of Guava, 1983]),一九八三年巴塞隆納萊特(Ann Wright)英譯情書專用郵票《華盛頓郵報》記者史崔佛(David Streitfeld)專訪集結一九九三年墨西哥市、一九九七年華盛頓兩次訪談「我已擱筆」──最後的訪談西班牙《先鋒報》(La Vanguardia)記者阿延(Xavi Ayén)二〇〇六年採訪於墨西哥城芭露(Theo Ellin Ballew)英譯

| 書名 / | 最後的訪談文學三傑系列套書: 海明威+沙林傑+馬奎斯 (3冊合售) |

|---|---|

| 作者 / | Ernest Hemingway Gabriel Garcia Marquez J.D. Salinger |

| 簡介 / | 最後的訪談文學三傑系列套書: 海明威+沙林傑+馬奎斯 (3冊合售):《海明威:最後的訪談》第一手訪談這位定義和改變美國文學的諾貝爾文學獎得主,好鬥、迷人、發人深省的作家 |

| 出版社 / | 大雁文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267676318 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267676318 |

| 誠品26碼 / | 2682949735007 |

| 頁數 / | 664 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21×15×4.4 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 1800 |

最佳賣點 : 難得一見的三位世紀文學家訪談收錄!

經典作家身前雜談小說、人生與怪癖

本套書組合:《海明威:最後的訪談》、《沙林傑:最後的訪談》、《馬奎斯:最後的訪談》共三冊