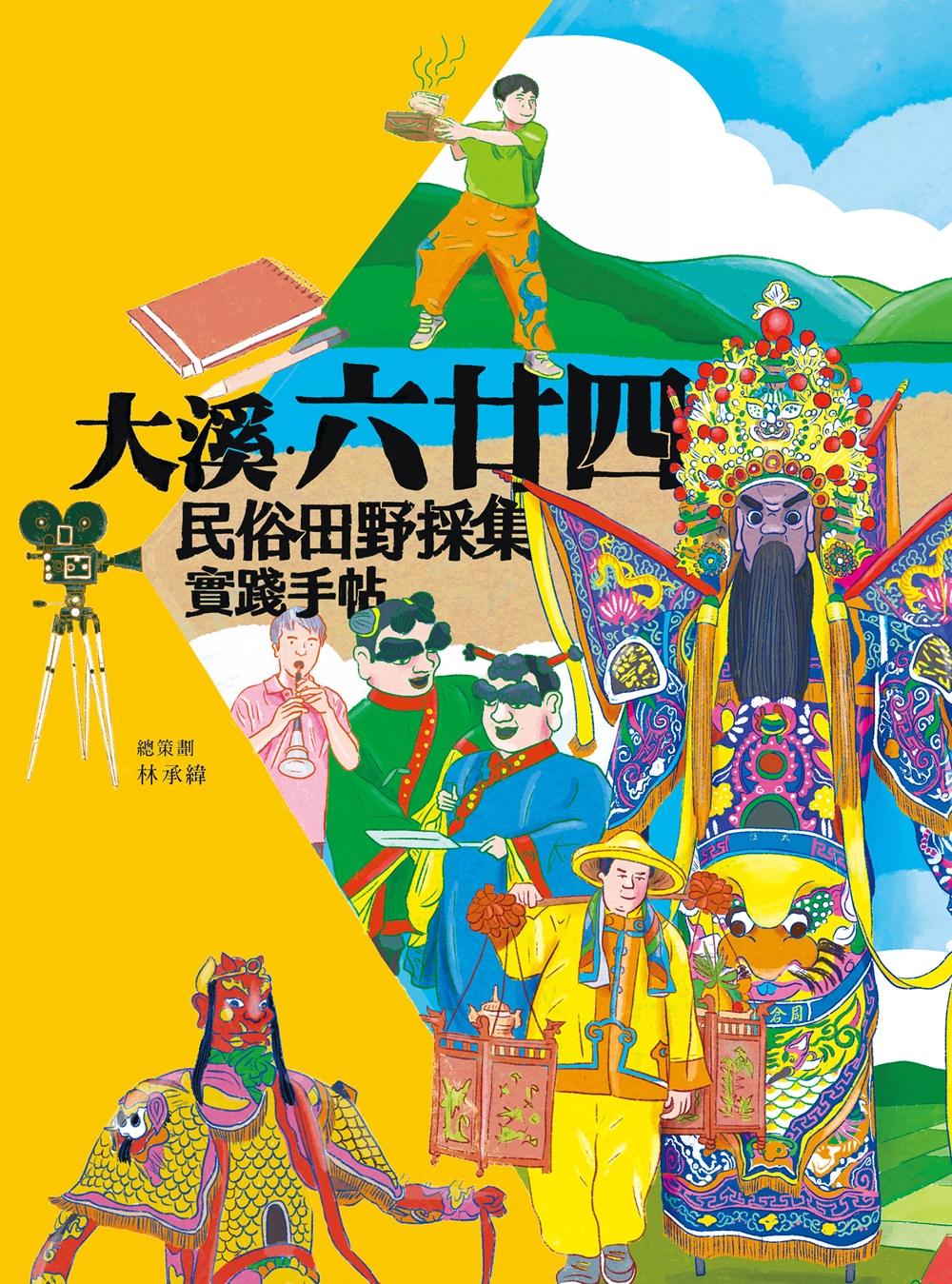

大溪.六廿四: 民俗田野採集實踐手冊

| 作者 | 林承緯/ 總策劃 |

|---|---|

| 出版社 | 五楠圖書用品股份有限公司 |

| 商品描述 | 大溪.六廿四: 民俗田野採集實踐手冊:這是一本橫跨文化資產、舞蹈展演、傳統音樂三門藝術專業之間,交流、對話、共生之下的知識果實。北藝大文化資源學院在學的十餘位青年 |

| 作者 | 林承緯/ 總策劃 |

|---|---|

| 出版社 | 五楠圖書用品股份有限公司 |

| 商品描述 | 大溪.六廿四: 民俗田野採集實踐手冊:這是一本橫跨文化資產、舞蹈展演、傳統音樂三門藝術專業之間,交流、對話、共生之下的知識果實。北藝大文化資源學院在學的十餘位青年 |

內容簡介 這是一本橫跨文化資產、舞蹈展演、傳統音樂三門藝術專業之間,交流、對話、共生之下的知識果實。北藝大文化資源學院在學的十餘位青年研究學子,以田野為師、現地為本,運用課堂習得的民俗學調查研究技法,動耳聆聽、動目凝視、動手操作、動身感受,以造型、色彩、聲音、嗅味覺的探索視野分工,對這項成為桃園市登錄民俗文化資產的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」,展開充滿新意又不失本質的調查詮釋。透過文本圖像演繹的成書製作,將創作展演背後那股民俗及人文調查研究成果發行傳世。

作者介紹 總策劃 林承緯前國立臺北藝術大學文化資源學院院長、建築與文化資產研究所教授。大阪大學博士(美學.民俗學/文化表現論專攻)。著有《無形 · 有影:發掘無形文化資產╳傳承珍貴在地記憶》、《北港進香》、《信仰的開花》。

產品目錄 緒論 大溪六廿四的民俗採集實踐 6第一章 我們的田野 21 迎六月廿四:信仰、遶境、社頭 22 社頭人開講:大溪聖帝公的百年香路與社頭 30第二章 田野採集與書寫:型、色的民俗文化誌 51 由人至神的信仰投射:造型表露的大溪六廿四 52 ‧大溪六廿四祭典造型的觀察 52 ‧視覺的體驗與感動 76 大溪本色:色彩所現的大溪六廿四 78 ‧歡喜來出陣:社頭的傳統色彩 79 ‧啥物款的角色、啥物款的梟雄:爭奇鬥艷的神將本色 81 ‧穿媠媠、綴神行:隨香阿嬤穿搭OOTD 87 ‧大溪六廿四色票組合 91 ‧大溪六廿四的色彩美學 92第三章 田野採集與書寫:聲、味的民俗文化誌 93 聲響的既視感:聲音傳遞的大溪六廿四 94 ‧祭典的聽覺感知 94 ‧聲音的既視感 118 從「日常味」到「祭典味」:大溪六廿四的嗅味覺經驗 120 ‧祭典的嗅味覺體驗 120 ‧從「身體經驗」到「文化」 123 ‧將平凡化為特別的身體經驗 136第四章 【專欄】與民俗田野對話 139 跨學門的民俗田野經驗:六廿四的移地教學 140 干擾是一種常態:大溪的聲景與「一蓑煙雨」 146 神與人的約定:大溪人的「北港進香」 152 參與廟會最簡單的方式:香案 158結語 寫在民俗田野實踐之後 162參考書目 172附錄 大溪探索路徑 174

| 書名 / | 大溪.六廿四: 民俗田野採集實踐手冊 |

|---|---|

| 作者 / | 林承緯 總策劃 |

| 簡介 / | 大溪.六廿四: 民俗田野採集實踐手冊:這是一本橫跨文化資產、舞蹈展演、傳統音樂三門藝術專業之間,交流、對話、共生之下的知識果實。北藝大文化資源學院在學的十餘位青年 |

| 出版社 / | 五楠圖書用品股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267232637 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267232637 |

| 誠品26碼 / | 2682957872008 |

| 頁數 / | 176 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23x17x1.2 |

| 級別 / | G:普遍級 |

| 重量(g) / | 298 |

| 提供維修 / | 無 |

導讀 : 緒論 大溪六廿四的民俗採集實踐 /林承緯

大溪舊稱大嵙崁,其稱始於淡水河源流之一的大漢溪。民國一○九年(二○二○)初夏,北藝大師生一行,從淡水河口的關渡出發,沿著北台灣生命之河,來到流域最內陸的河港,即現今桃園市大溪區,探訪這座城鎮著名的宗教祭典—大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典,一場世代相傳、延續大溪人集體文化記憶的地方盛事。

近年來,伴隨著地方創生、振興地方(產業)、翻轉(老化)城鎮、青年返鄉等話題蔚為風潮,曾幾何時,那些過往被人們視為貧困、落後、未開之地的窮鄉僻壤,在政府起頭,社會各界的呼應下,「地方」成為當今最熱門的資源寶庫。

還記得民國七十九年(一九九○)那首紅透半邊天的名曲《向前行》傳唱著:

火車漸漸在起走

再會我的故鄉和親戚

親愛的父母再會吧

鬥陣的朋友告辭啦

阮欲來去台北打拼

聽人講啥咪好康的攏在那

創作者林強透過歌曲,將蔓延於一九九○年代那股對都市懷抱的嚮往,生動真實地寄予於這段歌詞。繁華、文明、進步、財富等如此來自社會大眾對城市、都會的認知,正如「阮欲來去台北打拼,聽人講啥咪好康的攏在那」這段歌詞所述說的,戰後至今台灣社會型態及產業政策等因素,造就一波又一波來自農村的青年們,忍著離鄉背井之苦,湧入都市來打拼討生活。從中南部縣市來到台北異鄉,成為了人們追求希望、實現夢想的必經之路,城市、都會所流行的文化和物質條件,更加速世人疏離原鄉,視流傳於地方的文化傳統、在地事物是平凡庸俗且不足以道。

※翻轉地方、價值再認識的當代潮流

伴隨著台灣威權體制鬆動、政經局勢轉變,本土意識逐步高漲,回歸鄉土,從地方重新探索台灣,找尋屬於這塊土地真實的文化,成為一股新時代的尋根及建構自我的潮流。其中,從鄉土文學、地方文史至近年蜂擁而起的地方學研討,顯示出「地方」於人文藝術、社會科學等學術層面所受的矚目。另一條再認識地方的軸線,應是社區營造、文化創意到地方創生,不同於學術研究視角投注於地方議題的關懷省思,以國家發展重要計畫的高度加以推動的「社區營造」,再進階到被官方定位為國家戰略層級的「地方創生」,這些國家政策分別在不同的時空環境之中,意識到「地方」潛在的價值。

行政院將民國一○八年(二○一九)訂為「台灣地方創生元年」,提出:「將以人為本,透過地方創生與新創結合,復興地方產業、創造就業人口,促進人口回流,並以維持未來總人口數不低於二千萬人為願景,逐步促進島內移民及配合首都圈減壓,達成『均衡台灣』目標。」等具體明確的政策宣示。地方的價值、在地的意義,從作為學術研究、知識探索等議題,一舉成為國家在面對少子化、都市化、過疏化及城鄉發展失衡等當代社會問題的關鍵。重新認識在地、理解地方,進而加以創造、復興、再生以經營地方,可謂當今當紅的地方經營國策。這波浪潮也開啟教育體系以社會責任(USR)為名的政策性計畫引導,「在地連結」也就是教育場域與周邊社群︵地方︶的互動交流,成為近年重要的高等教育政策方針。

在「地方」當紅的時代,「地方學」做為政策主軸,地方做為文化意識重建的主體,地方被「創生」,從社群的凝聚,到創生、設計、翻轉以作為國家未來發展的戰略利器。出自各種不同立場、目的、需求的力量來利用地方,第一道門檻,在於該如何有效認識地方、掌握在地。在紙上談兵早已不合時宜的當下,研究者、專家、政治家、官員皆要走入地方認識在地,已被視為理所當然的作法。只不過,該如何有系統、有效率認識掌握地方的自然與文化資源,相信有不少人會脫口而出,田野調查是首要先備基礎工作。

※探索地方知識的田野調查

近些年來,文本知識至上的框架逐步被打破,社會掀起了一股崇尚實學實作的風氣,當象牙塔的知識追求,早已不敷當代知識發展所需,以往被視為求知正宗途徑的開卷閱讀,迎來體感、探訪、走讀、踏查等新興知識探索途徑的挑戰。這股崇尚以親身體驗來探索世界的作法,長久以來不受重視,不被視為知識核心,難登大雅之堂、學術殿堂的地方常民文化,開啟不同於以往的發展處境。

曾幾何時,那些被視為生澀難懂的學術用詞「田野調查」、「田野工作」,已成為眾人琅琅上口的語言。「田野調查」一詞源自fieldwork,是結合field 和work 兩字所組成的學術語彙。田野調查作為人類學一項重要的學術傳統,其原初的定義是前往異地,學習當地語言,藉由長期居住於異地,與當地人相處互動,透過對觀察、交談產生的疑惑加以分析詮釋,進而達到理解當地文化,研究分析社會全貌的一項調查方法。

如今,田野調查已不是人類學獨有的知識收集及生產技法,舉凡社會學、地理學、歷史學、民俗學、教育學、宗教學、藝術研究,甚至是設計、商業領域,不僅接納田野調查,肯定出自現地經驗調查採集的價值,並因應學科的理論詮釋及實務需求,各自發展其田野調查的方法。田野調查已成為知識社群探索世界的重要手段,同時也廣泛被社會各界所認同及運用,事實上,「田野調查」的概念在台灣生根發芽經歷一段漫長的歷程。

……

最佳賣點 : 這是一本橫跨文化資產、舞蹈展演、傳統音樂三門藝術專業之間,交流、對話、共生之下的知識果實。