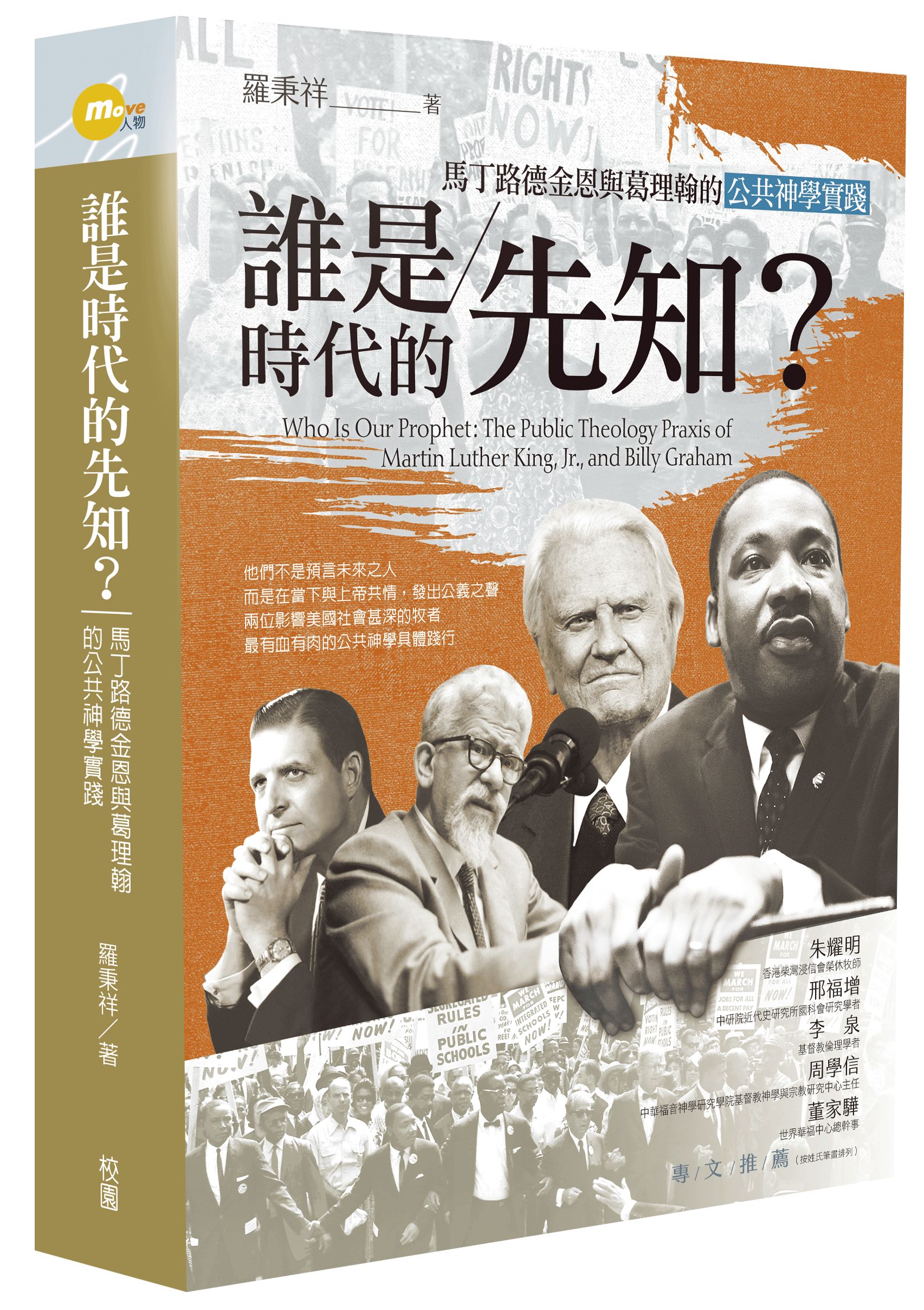

Who is Our Rrophet: The Public Theology Praxis of Martin Luther King, Jr., and Billy Graham

| 作者 | 羅秉祥 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人台北市基督教校園福音團契附屬校園書房出版社 |

| 商品描述 | 誰是時代的先知? 馬丁路德金恩與葛理翰的公共神學實踐:20世紀最具影響力的兩位教會領袖黑人民權運動鬥士vs.白人福音派奠基者一部關於基督徒如何參與公共、改變社會的史詩 |

| 作者 | 羅秉祥 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人台北市基督教校園福音團契附屬校園書房出版社 |

| 商品描述 | 誰是時代的先知? 馬丁路德金恩與葛理翰的公共神學實踐:20世紀最具影響力的兩位教會領袖黑人民權運動鬥士vs.白人福音派奠基者一部關於基督徒如何參與公共、改變社會的史詩 |

內容簡介 20世紀最具影響力的兩位教會領袖黑人民權運動鬥士 vs. 白人福音派奠基者一部關於基督徒如何參與公共、改變社會的史詩之作!教會近年在公共議題的參與和發聲上,頻繁遇到時代的挑戰與內部的提問:信仰如何與公共世界對話?基督徒要如何有智慧地參與公民社會?教會該如何看待公民不服從?教會裡適合談論政治嗎?基督徒是否能與其他宗教攜手,組成「良知聯盟」為公義發聲?種種問題反映了上帝子民在公共參與上無法迴避的張力,我們迫切需要有力的公共神學洞見與實踐準則,好在時代洪流中回應上帝的呼召。華人重要的基督教倫理學者羅秉祥有感於此,決定不從抽象的公共神學理論談起,而從具體案例中汲取可資借鑑的準則。《誰是時代的先知?:馬丁路德金恩與葛理翰的公共神學實踐》帶我們走進歷史,從生動鮮活的人物敘事出發,聚焦於兩位美國教會最具代表性的領袖──馬丁路德金恩與葛理翰,透過對比他們的生命軌跡與截然不同的公共神學實踐徑路,呈現出美國教會在面對公共議題上的多元回應。同時,本書也介紹了赫舍爾的先知神學,作為公共神學和公共靈性的深厚基礎。我們很容易就能在書中人物的情境中,看見他們與我們在公共參與上的相似掙扎、類似的信仰盲點,以及他們最終如何做出抉擇、轉向突破。從精采的敘事和評論中,我們能更加具體、深刻地領略公共神學各議題的真實意義。本書不僅是當代美國教會史的一段見證,也是一場公共神學的探索,充滿鋒利的思辨和澎湃的熱血,既回望歷史,也面向今日,盼望為華人教會提供智慧與啟發,在時代的風口浪尖上,勇敢回應「這一代的先知在哪裡?」的呼召。澎湃推薦(按姓氏筆畫排列)朱耀明 | 香港柴灣浸信會榮休牧師江慕理 | BCC雙語社區教會牧師邢福增 | 中研院近代史研究所國科會研究學者李 泉 | 基督教倫理學者吳國安 | 台灣神學研究學院教會歷史與系統神學助理教授林鴻信 | 基督教研究智庫創辦人周學信 | 中華福音神學研究學院基督教神學與宗教研究中心主任許家馨 | 中研院法律所研究員陳季讓 | 沙鹿聖教會主任牧師莊信德 | 衛理神學研究院專任副教授陳尚仁 | 台灣神學研究學院倫理學副教授葉 浩 | 政大政治系教授董家驊 | 世界華福中心總幹事

作者介紹 羅秉祥香港出生(1954)及成長,在台大哲學系(1974-1978)就讀期間,愛上思考和華人文化。本計畫赴美僅攻讀西方哲學碩士,隨後即投身神學研究,但在上主安排的機緣巧合中,完成哲學博士(1978-1982),並以康德道德哲學研究在全美學生論文比賽中獲獎(1980)。回望全時間在哲學領域的八年光陰,如今最感慨的是,不少神學容易成為基督教哲學,偏離神學的使命及踐行導向。於耶魯大學宗教研究系取得宗教倫理學第二個博士(1983-1990),畢業後有股強烈感動要回到香港,放棄了富勒神學院的聘書。在香港浸會大學任教超過三十年(1990-2020),以陪伴這城市的年輕人同行為召命。成為香港浸會大學榮休教授後,全家移居美國洛杉磯,專心從事神學教育及寫作。先後任教於正道福音神學院與富勒神學院;上主很幽默,原以為富勒神學院是自己事奉的起點,如今成了終點。身在異邦,心繫亞洲,非常享受以中文寫作。受《黑白分明》三十年後仍不斷再印售賣鼓舞,希望能寫出壽命較長的書。常感人生頗矛盾,曾盼望有兩個羅秉祥就好了,一個當牧師,一個當教授。餘生也很矛盾,既希望每天不是讀書,就是教書或寫書。然而這只能滿足左腦,內心裡還有一團歌唱之火(在香港後期曾學習聲樂約五年,固定參加合唱團,包括歌劇《浮士德》的演出),透過進入音樂世界來接觸人豐富的感情及靈性生活。

產品目錄 推薦序一:這一代的先知在哪裡?|邢福增推薦序二:成為神摯愛的群體|周學信推薦序三:將信仰活入時代的現場|董家驊推薦序四:獻給華人教會的公共神學實踐指南|李泉推薦序五:時代的召喚|朱耀明序言第一章|美國白人福音派對馬丁路德金恩的重新評價一、葛理翰及馬丁路德金恩皆成為美國教會巨人二、美南浸信會聯會尊金恩為基督徒英雄三、《今日基督教》三十年沉默後對金恩的高度評價四、葛理翰對社會運動態度的巨大改變:從反對轉為支持五、「暴徒」馬丁路德金恩成為美國新開國元勛六、金恩也是福音派運動的同路人七、公共神學延伸討論1. 華人教會需要充分掌握美國教會前車之鑑2. 個案研究法3. 猶太教拉比赫舍爾與本書的個案研究4. 從洛桑運動、整全使命,到公共神學5. 公共神學不應只是神學的應用,更應是神學的正業,有實踐維度總結問題討論第二章|蒙哥馬利運動:基督信仰主導的社會運動(1955-1956)一、一個中產教會牧師剛開始「人生收成期」二、南方白人教會堅持聖經教導「白人優越論」三、羅莎女士厭倦作順民四、金恩牧師半推半就任代言人五、金恩牧師收到死亡恐嚇,在廚房經歷永活神六、先是教會運動,才是社會運動七、信仰與社運:愛敵人與非暴力八、受難與復活,抗爭與復和 九、黑暗權勢的阻力化為助力 十、從伸張社會公義到拯救美國靈魂十一、打破聖俗二分,既是社會運動,也是屬靈運動十二、公共神學延伸討論:1. 黑人教會歷來的公共關懷2. 公共靈性:打破聖俗二分的黑人靈歌3. 金恩早年公共神學的輪廓4. 金恩早年公共神學的貢獻5. 教會公共使命與社會運動6. 教會與政治:「共善政治」與「權力鬥爭政治」總結 問題討論第三章|牧職與政治任務的衝突:葛理翰與種族問題(1950-1960)一、最高法院敲起種族隔離喪鐘,南方白人奮起反抗 二、葛理翰佈道不忘社會公義 三、葛理翰與金恩的認識與短暫互相賞識四、視社會關懷為傳福音預工的限制五、葛理翰涉政,為白人選票而擱置黑人權益六、公共神學延伸討論1. 葛理翰公共神學初試啼聲2. 一個令人失望的公共神學3. 葛理翰公共神學的過度悲觀及過度樂觀4. 南方根深柢固的基督教種族主義,葛理翰沒有正視5. 葛理翰真的保持政治中立嗎?6. 金恩對葛理翰屬靈主義的回應:法律有限制,也有貢獻總結 問題討論第四章|學運全面展開與白人福音派的抵抗(1960-1961)一、靜坐運動遍地開花:大學生主動出擊爭取公民權利 二、一個支援學生的靜坐者,改變了美國總統選舉結果三、「自由乘車者」:挑戰政府的偏心執法四、葛理翰對社會運動的煽動修辭五、《今日基督教》對社會運動的抹黑六、公共神學延伸討論1. 政教分離的正面涵義:法律與道德相輔相成2. 加爾文論律法的三個用途3. 卡爾.亨利公共神學的薄弱4. 當時福音派公共神學的共同盲點:忽視社會結構總結 問題討論第五章|《伯明罕監獄書信》的公共神學(1963-1964)一、「行動C」的進行二、南方「溫和派」教會領袖對社會行動的批評三、金恩的陳情自辯:《伯明罕監獄書信》微言大義1. 一個地方的不公義,會威脅其他地方的公義;我們不可袖手旁觀2. 社會抗爭是果,社會壓迫是因,不應以雙重標準評價3. 營造張力,暴露問題,對方才會認真談判4. 誰是當權者,自由都不會自動從天而降5. 漫漫歷史長河中,「等待」本身不能解決問題6. 公民不服從≠目無法紀、破壞法治7. 強制的消極安寧只會弄巧成拙,公義的積極和平才能長治久安8. 警察暴力源自制度暴力,不應歸咎和平示威者9. 既是中庸溫和之道,也是極端偏激之道10. 對溫和派的失望,對教會的期盼11. 總結:「溫和」及「循序漸進」成為空洞的口號四、南方「溫和派」的功與過1. 溫和保守派2. 前衛改革派3. 溫和改革派4. 金恩對溫和派的批評公平嗎?五、華盛頓大遊行,《我有一個夢想》與拯救美國魂六、葛理翰對金恩的冷言冷語,《今日基督教》對社會公義產生內部分歧七、白人恐怖主義,與諾貝爾和平獎八、公共神學延伸討論 1. 公民不服從?公民抗命?2. 推動公共生活的改變,是神的工作?還是人的工作?3. 有切膚之痛,才贊成公民抗命?總結 問題討論第六章|塞爾瑪遊行(葛理翰遺憾沒有參加)(1965)一、「我要真普選」維權抗爭二、第一個手足殉難,行動升級三、警暴與血腥星期日四、詹森總統:不讓清晰簡單的道德問題模糊化五、第三次遊行凱旋完成,《投票權利法案》通過六、葛理翰的屬靈任務與政治任務合一七、《今日基督教》贊成牧師參與社會運動八、公共神學延伸討論1. 教會與社會良知聯盟2. 猶太拉比赫舍爾參與社會良知聯盟3. 赫舍爾的公共神學基本理念總結 問題討論第七章|牧師在朝或在野?金葛二氏全面分歧(1967-1974)一、騷亂暴動?葛理翰:止暴制亂;金恩:就業與尊嚴二、金葛二氏的全面分裂:越南戰爭1. 金恩打破兩年的勉強沉默,公開參與反越戰運動2. 金恩公共神學的重大轉變3. 葛理翰建立政教聯盟,成為建制派為政府政策護航4. 葛理翰譴責反越戰運動,寧輔助君王,不作先知5. 《今日基督教》忠心履行公共使命三、水門案:葛理翰成為假先知?1. 從護航到護短2. 寇爾森協助白宮對牧師的統戰,葛理翰自嘆不如四、公共神學延伸討論1. 赫舍爾公共神學的基礎:舊約先知書中悲憫的上帝2. 赫舍爾反越戰公共神學3. 從公共神學到公共靈性4. 赫舍爾公共關懷背後的靈命關懷總結 問題討論第八章|中年危機過後,葛理翰脫胎換骨(1974-1997)一、金恩之死與葛理翰的冷淡反應1. 金恩為了美國貧窮人奔走及被暗殺2. 葛理翰不冷不熱的反應3. 《今日基督教》對金恩一生的偏頗評價二、《洛桑信約》論社會責任與葛理翰的踐行1. 《洛桑信約》前葛理翰的覺醒2. 葛理翰的踐行:在戰爭與和平問題上的華麗轉身三、葛理翰對社會議題立場大變1. 道德多數派的興起,葛理翰與之保持距離2. 葛理翰對社會議題立場大變,白人福音派從此分道揚鑣3. 葛理翰的變與不變4. 葛理翰「自由派」公共神學理念四、葛理翰晚年對金恩的愧疚與懷念1. 葛理翰對社會運動不再負面評價2. 葛理翰《自傳》高度讚揚金恩的成就五、《今日基督教》含蓄地為金恩半平反1. 三十年後《今日基督教》打破沉默2. 四十八年後《今日基督教》以金恩為典範,轉為支持公民抗命3. 五十年後《今日基督教》為民權運動平反六、公共神學延伸討論 1. 美國先知之爭2. 赫舍爾對先知的理解3. 金恩是先知,葛理翰是祭司4. 誰是先知典範?《今日基督教》社長投票給金恩總結 問題討論附錄:公共神學是什麼?定義、特徵、方法進深閱讀建議附註參考書目

| 書名 / | 誰是時代的先知? 馬丁路德金恩與葛理翰的公共神學實踐 |

|---|---|

| 作者 / | 羅秉祥 |

| 簡介 / | 誰是時代的先知? 馬丁路德金恩與葛理翰的公共神學實踐:20世紀最具影響力的兩位教會領袖黑人民權運動鬥士vs.白人福音派奠基者一部關於基督徒如何參與公共、改變社會的史詩 |

| 出版社 / | 財團法人台北市基督教校園福音團契附屬校園書房出版社 |

| ISBN13 / | 9786267764169 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267764169 |

| 誠品26碼 / | 2682997073007 |

| 頁數 / | 608 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 16*22*2.9cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 推薦序一

這一代的先知在哪裡?

邢福增 | 中研院近代史研究所國科會研究學者

對華人教會而言,社會政治關懷一直是個具爭議的課題。這既涉及不同神學傳統間的分野及激辯,同時也是信徒在現實處境中無法迴避的拉扯與糾結。如何在紛亂的現世把信仰理想應用及實踐出來,這不僅是倫理抉擇的應然命題思考,同時更是對現實政治的實然判斷。

對福音派而言,儘管1974 年的《洛桑信約》已確立社會政治關懷及參與乃教會不可或缺的使命,與佈道具同等價值;但半個世紀以來,華人教會的歷史經驗卻持續說明,如何理解及實踐福音與宣教的使命,仍然對信仰群體的合一帶來極大的挑戰。

秉祥兄是基督教倫理學的著名學者,曾在香港浸會大學宗教及哲學系任教多年。他並沒有自限於學術殿堂,而是走出象牙塔,致力啟發信徒面對各種爭議課題,提供整合信仰的獨立思考。這些年間,撰寫了多種基督教倫理著作,在普及化知識方面,做出極大貢獻。更令人佩服的是,他毫不迴避敏感問題,特別在香港處於風雨飄搖的那些日子,繼續以文字及行動負起知識人應有的責任。

《誰是時代的先知?:馬丁路德金恩與葛理翰的公共神學實踐》一書,是一本書寫美國公共神學實踐的個案式讀物,通過歷史敘事把馬丁路德金恩與葛理翰在面對時代挑戰中的所思所行呈現出來。在各自的人生軌跡及關鍵時刻中,兩人的「合」與「分」、「和」與「不同」,以至對「目的」與「手段」的斟酌,「理想」與「現實」的抉擇,甚至人性及信仰的軟弱,均呈現在讀者眼前。讓此時此刻的我們,得以進入彼時彼刻的場景。閱讀過程中,不僅聆聽了一堂精彩的美國教會歷史課,更可窺探出一位倫理學者如何在「過去」與「現在」之間進行對話,體會其「文以載道」、「以史為鑑」的抱負。誠然,歷史不會重覆,但如何從「變」與「不變」中藉歷史「擴充心量」,從而面對當下的困惑與掙扎,並對信仰作深入反省,相信是本書給我們的啟迪。蒙秉祥兄邀約撰序,卻之不恭。他自香港退休離港後,雖身在彼邦,但仍不忘在教學及寫作上貢獻華人教會。不禁想起社會學大師韋伯(Max Weber)於1917 年寫的〈學術作為一種志業〉(Science as a Vocation),所謂「志業」(vocation, calling),即是一種可以激發靈感的熱情與工作的結合,及對學問的獻身。探索學術,成為一種承擔眼前當務之急(demand of the day)的工作。無疑,秉祥兄的志業,正是他對上主召命的回應與實踐。

距今半個多世紀前的1973 年,突破創辦人蘇恩佩姊妹提出「這一代的先知在哪裡?」的拷問,最後她說:「宣告神的審判與憐憫,在社會伸張正義,投身入苦難的世界—時代的考驗不容許我們過安逸自滿的日子了。」此時此刻,這仍有待我們去回應。

2025年7 月31日

南港

中央研究院近代史研究所

最佳賣點 : 基督徒如何改變社會?

看20世紀兩大福音派領袖如何將信仰活入時代現場!