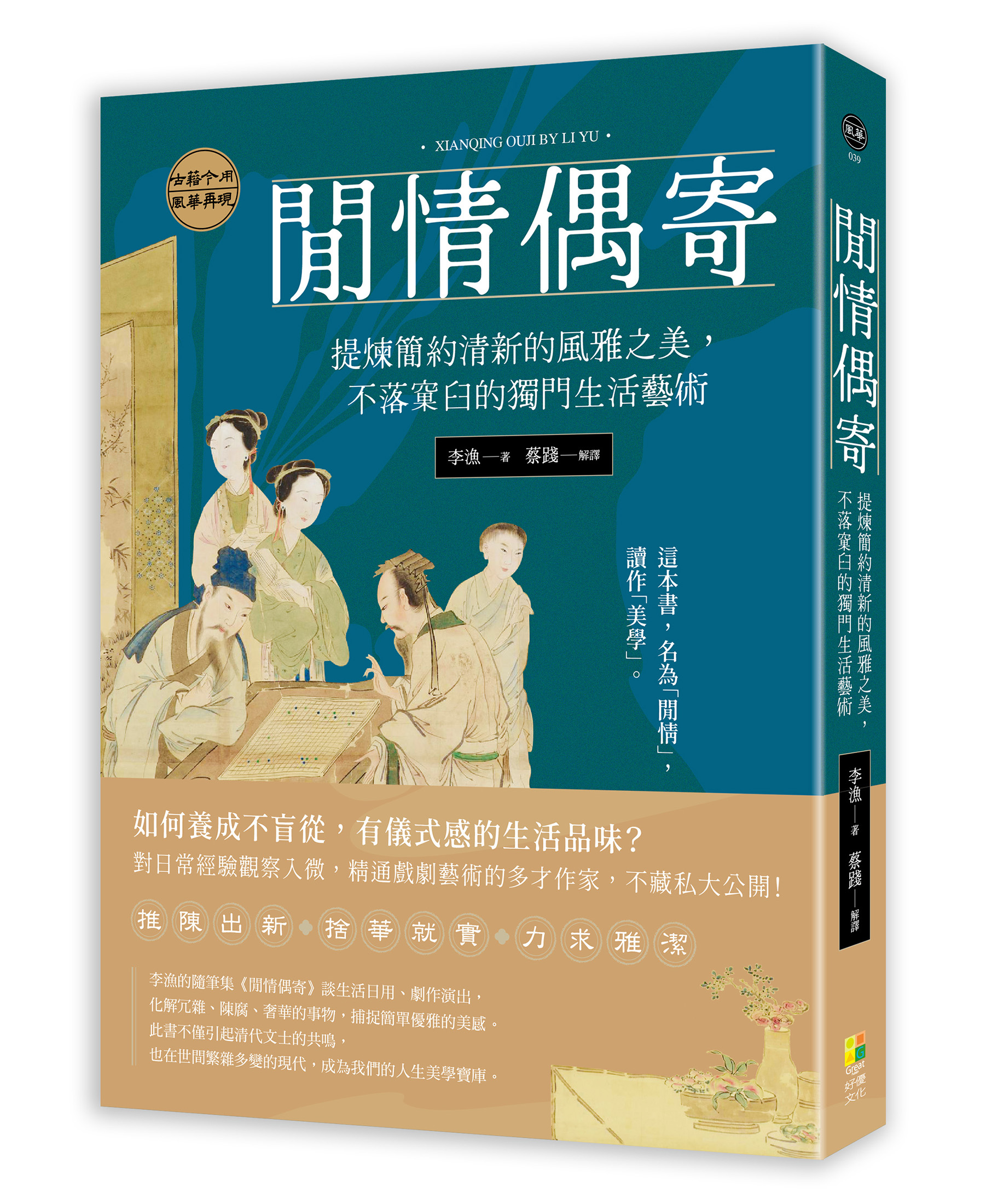

閒情偶寄: 提煉簡約清新的風雅之美, 不落窠臼的獨門生活藝術

| 作者 | 李漁 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 閒情偶寄: 提煉簡約清新的風雅之美, 不落窠臼的獨門生活藝術:在李漁的隨筆集《閒情偶寄》中,遠則有基於長年涵養精煉而出的戲曲創作論、演出論;近則有經由接觸建築、器物 |

| 作者 | 李漁 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 閒情偶寄: 提煉簡約清新的風雅之美, 不落窠臼的獨門生活藝術:在李漁的隨筆集《閒情偶寄》中,遠則有基於長年涵養精煉而出的戲曲創作論、演出論;近則有經由接觸建築、器物 |

內容簡介 在李漁的隨筆集《閒情偶寄》中,遠則有基於長年涵養精煉而出的戲曲創作論、演出論;近則有經由接觸建築、器物、飲食、園藝、調養等日常事物,所得出的見解與體會。這些題材雖看似沒有交集,卻皆反映李漁擺脫因襲、浮華風氣,兼顧品味、實用的眼光,進而構築一種日常、文藝交融,獨樹一幟的生活美學。另一方面,我們身處物質文明發達的現代社會,面對與李漁迥然不同的時代課題。但《閒情偶寄》中不隨波逐流,透過消解冗雜、陳腐事物來探索理想生活美感的精神,也能使對於龐雜的世間感到困惑、迷亂的現代讀者,獲得新的刺激與啟發。🔎《閒情偶寄》簡介《閒情偶寄》為明末清初文學家李漁所作,由〈詞曲部〉、〈演習部〉、〈聲容部〉、〈居室部〉、〈器玩部〉、〈飲饌部〉、〈種植部〉、〈頤養部〉八章構成,集結與戲曲理論、房屋器物、飲食日用等諸多領域相關的隨筆散文。李漁畢生鑽研的戲劇藝術理論,及其多方、嶄新的生活體驗,皆可從此書窺見一端。李漁約於清康熙六年(1667)開始寫作《閒情偶寄》。此書寫畢後,於康熙十年(1671)以十六卷的形式首度刊刻;在雍正八年(1730)重新整理出版的李漁文集《笠翁一家言全集》中,此書則改分為六卷,更名為《笠翁偶集》。在評價方面,《閒情偶寄》問世之初,即受當時著名文士余懷等人的讚賞。而以魯迅、胡適、林語堂、梁實秋為首的後世作家及學者,也推崇此書。🔎本書特色本書選錄《閒情偶寄》全書八章中的名篇,對其進行注釋與翻譯。譯注體例則細分為以下三個部分:一是著錄古籍原典的「原文」;二是解說原文生難字詞的「注釋」;三是以白話通篇翻譯原文的「譯文」。本書試圖藉此一步步解析原典,引導讀者進入《閒情偶寄》的藝術世界。

作者介紹 作者 李漁李漁(1611-1680)為明清之交的著名文學家,出身江蘇如皋(位於今江蘇省如皋市)。其原名仙侶,字謫凡,號天徒;後改名李漁,號笠翁,且擁有湖上笠翁、芥子園主人等多個稱號或筆名。著作方面,李漁創作的類型、數量均相當豐富:如隨筆集《閒情偶寄》;戲曲集《笠翁十種曲》;小說集《無聲戲》、《連城璧》、《十二樓》。其詩詞、文章等,則集結為《笠翁一家言全集》(《閒情偶寄》亦收入此書)。此外,李漁也被後世學者推測為明清之際長篇艷情小說《肉蒲團》的作者。雖說李漁曾中秀才,但入清以後便不再應舉,退居從事著述、出版等活動,更跨足音樂、造園等各種領域。因此,李漁固然退隱不仕,卻可謂當時最多才的文人之一。解譯 蔡踐資深圖書策劃人,出版過《不可不知的三百部國學名著》、《菜根譚處世智慧》等多部暢銷書。

產品目錄 目次導讀 養好對生活的品味 蘇子媖前言詞曲部——優美簡潔、不落俗套的劇作論結構詞采音律演習部——重視訓練、應變的演出論選劇變調授曲教白聲容部——兼談外貌、內涵的理想女性觀選姿習技居室部——整潔舒適、樸實雅緻的建築構想房舍山石器玩部——恰到好處、經濟實惠的選物及擺設技巧制度位置飲饌部——結合美味、均衡與儉省的飲食主張蔬食穀食肉食種植部——考察草木、適性栽培的園藝指南木本藤本草本眾卉竹木頤養部——身心兼顧、易於實踐的養生理念行樂 止憂調飲啜

| 書名 / | 閒情偶寄: 提煉簡約清新的風雅之美, 不落窠臼的獨門生活藝術 |

|---|---|

| 作者 / | 李漁 |

| 簡介 / | 閒情偶寄: 提煉簡約清新的風雅之美, 不落窠臼的獨門生活藝術:在李漁的隨筆集《閒情偶寄》中,遠則有基於長年涵養精煉而出的戲曲創作論、演出論;近則有經由接觸建築、器物 |

| 出版社 / | 出色文化事業出版社 |

| ISBN13 / | 9786267536643 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267536643 |

| 誠品26碼 / | 2683019434004 |

| 頁數 / | 360 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23x17 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 772 |

自序 : 前言

生活在明末清初江南地區的李漁,號笠翁,是中國著名的戲曲家與小說家,同時,他還是一位頗有生活情趣的人。年輕的時候,李漁曾經像當時的大部分讀書人一樣,打算通過科舉考試走上仕途之路,但應試的落榜以及明清變革的動盪局勢,讓他斷絕了這個念頭。滿腹才華的李漁,自此選擇了一條當時文人少有人走的路——通過賣文章來維持生計。他刊行了自己創作的小說,經營書坊,帶著自家的戲班四處演出,可以說是一位別具特點的擁有經濟頭腦的文學家。

李漁的一生著作頗豐,作為文學家、戲劇理論家與美學家,他主要寫了《笠翁一家言全集》,其中包括文集四卷,詩集三卷,詞集一卷,史論兩卷;《閒情偶寄》六卷。作為戲劇家,他寫了十幾種傳奇故事。作為小說家,他著有《無聲戲》、《十二樓》,長篇小說有《肉蒲團》;有人認為,長篇小說《回文傳》也是出自他的筆下,不過被多數專家否定。其中《閒情偶寄》可以算得上是他的得意之作。

《閒情偶寄》分為詞曲、演習、聲容、居室、器玩、飲饌、種植、頤養八大部分,內容豐富,可以稱得上是生活藝術大全集,是中國首部倡導休閒文化的專著。其中大篇幅地講述了戲曲、歌舞、服飾、修容、園林、建造、花卉、頤養、飲食等與人們生活息息相關的一些美學現象與規律。李漁集大半生的生活積累與學識撰寫此書,耗費了大量的心血。

《閒情偶寄》面世以來,頗受世人推崇。在清朝時期,只要談到李漁,大多數人都會提及這部著作,並予以稱讚。直到現在,《閒情偶寄》依然散發著它的魅力,不斷被人們所提及。《閒情偶寄》用生動活潑的小品形式,加上輕鬆的筆調,為我們勾勒出了作者心中的生活美學與藝術,其精華與最有價值的部分在於談論戲曲創作與舞臺表演、談園林美的創作,以及欣賞儀容的文字。當然,由於李漁生活在封建時期,文章個別地方難免會存有封建的腐朽氣息,有些東西也是不科學並且過時的。不過瑕不掩瑜,我們還是能夠從文章中吸收大部分的精華。

本書為精編選譯版本。解譯者挑選原書中的精華部分,通過原文、注釋、譯文三個板塊的解釋與說明,譯文大部分採取了直譯的方式,並對難懂的詞句進行了詳細的注音和解釋,相信能幫助讀者更容易閱讀理解與吸收,一起體驗明代文人休閒生活的美學與意趣。

解譯者

導讀 : 養好對生活的品味

蘇子媖 國立中央大學哲學研究所助理教授

創作初衷

很多文人對李漁的《閒情偶寄》多有正面評價,不外乎稱讚他具有生活品味,但李漁自己怎麼看待自己所作的這本散文小書呢?

李漁在《閒情偶寄》的序中提到自己是何等的幸運,他之所以完成此書,也不過是借用天地造物原本已呈現的美好,他透過「狡猾伎倆,做遊戲神通」而已。當然,李漁在此所說的狡猾伎倆,不過是對於自己文采的自謙之詞。但他點出了他創作此書的重點:即是在提醒人,天地事物之美好,不應視而不見。

更在〈聲容部・習技〉中拿刺繡技巧具體提到:「其不及女工,而仍鄭重其事,不敢竟遺者,慮開後世逐末之門,置紡績蠶繰於不講也。雖說閒情,無傷大道,是為立言之初意爾。」白話的意思就是,他雖然對於女工刺繡一事的技法不甚了解,但卻也不影響他認為這件事情重要的程度,故在此書中特別撥了一節書寫。之所以認為重要是,他以男子的角度認是,雖然對於女子來說,女工學習有其重要的功能性,但對男子來說,若能稍微理解,則是一種「陶冶生活」(閒情)的重要事情。若是連他寫這樣的生活小書都不特別看重,怕後世男子會更加遺忘,故而寫進書內。而這樣的心情,可同樣類推至其他篇章,這就是他創作此書的初衷。

如何養好生活品味

「陶冶生活」(閒情)有幾個面向(偶寄),李漁分成「戲曲」、「居舍」、「器皿」、「飲食」、「花木」、「心情」六大區塊。

「戲曲」包含〈詞曲部〉、〈演習部〉、〈聲容部〉三大篇章,所談的是好的戲曲有哪些細節必須要注意。他以自身寫過劇本、帶過戲班、創過劇團巡演的實戰經驗加上過往名劇的分析,很深刻的寫出戲曲創作時,所要注意的重點為何,這部份幾乎被過往評論家一致認為是評判戲曲的重要指引文章。

李漁又在長篇部分分段加入小標題,以協助讀者理解,譬如在〈詞曲部・結構〉中又依次加入「戒諷刺」、「立主腦」、「脫窠臼」、「密針線」、「減頭緒」、「戒荒唐」……等,如此的編排有助於讀者釐清文章談論主軸。

而其中〈聲容部〉乍看之時,會以為是對女子由內在膚質、態度到外在妝飾的觀點分享,但扣連後面的〈習技〉小節一起閱讀時,會發現這整篇其實是對扮演女角的揣摩指點。

「居舍」(〈居室部〉)則由房屋內部擺設談到外部山石布置。李漁自己提到,他甚至會省衣服與妻女餐食的花費,來買布置居室的花、草、竹、石,他的重點不是模仿名家園林,或是標新立異,而是為了「以娛耳目」;換句話說,就是讓眼睛看到美好的事物,如此心情也會美麗。

美麗的事物看久了自然會對生活擺設、器皿「講究」,這樣的講究不單是實際功能的好,譬如:打掃的學問;還有連帶的講究起「氛圍」,所以才帶出園林打造的意象要求;譬如:打造小山丘時,石紋跟石色必須取其相同,如果不注意它的紋路與色澤而亂擺,則不耐看,園林美感難以持久。

玩賞「器皿」(〈器玩部〉)的重點不在貧富貴賤,而在於如何能「變俗為雅」。因此,有錢人買的器皿若是只求外表搶眼奪目,但做工質地不細緻,還不如窮苦書生家門前擺放的陶罐雅致,在排放的方式上也要活變,不要死板板的成列,這些講究都在於你是否對生活「用心」而已;李漁認為,只要「用心」就不嫌麻煩。

李漁強調「飲食」(〈飲饌部〉)的撰寫重點在「止崇嗇」,大魚大肉奢侈的吃,不見得是「吃得好」,筍子、米飯、湯品、麵食若是烹煮的得宜,其美味更甚於虎、豬、羊等肉品。

「花木」(〈種植部〉)分「木本」、「藤木」、「草木」三部分談,而這三部分其實對應到人品性格的三類;他認為如果是做事都能看得深遠的人,則如同擁有粗大樹幹、綿密樹根的「木本」;如果是凡事都依靠別的人,則如同需要支架才能攀爬的「藤木」,人倒則己倒;如果是從來沒有思慮過明天,甚至不知道自己在做什麼的人,則如同草根淺薄的「草木」。故以此分別描述各草木的養殖法與呼應人品。

「心情」(〈頤養部〉)分別談「快樂」、「停止憂慮」、「飲食節度」這三個部分。

關於快樂:有錢人的快樂是做到「不辱不殆」不招來羞辱,也不招來危險;沒有錢的人的快樂是凡事「退一步」,只要能退一步想,快樂就在其中。

「停止憂慮」的要點在,若能提早準備的事先防範準備,若不能提早準備的,觀察事情的徵兆,將大患變成小患。「飲食節度」就是提醒人依著食物的屬性搭配食用,再配合自己的身體適當吃,這樣就對了;而吃得適宜,身體沒負擔,心情自然好。

《閒情偶寄》的價值

李漁在書內反覆強調自己不是出生於富貴世家,故對於這些小物的講究,並不是要追求生活的華美精細,而是要體醒人生活的「雅致」。而這樣的撰寫態度所產生的文章表現就是力求貼近日常人的思想。

「雅致的生活」會去涵養一個人的人生的態度。錢可能不見得要賺得很多(雖然李漁本人挺會賺錢的),但懂得雅致過生活,你最少能活得有品味,活得像個人,活得快樂。

內文 : ◆ 凜遵曲譜

【原文】

曲譜者,填詞之粉本,猶婦人刺繡之花樣也,描一朵,刺一朵,畫一葉,繡一葉,拙者不可稍減,巧者亦不能略增。然花樣無定式,盡可日異月新,曲譜則愈舊愈佳,稍稍趨新,則以毫釐之差而成千里之謬。情事新奇百出,文章變化無窮,總不出譜內刊成之定格。是束縛文人而使有才不得自展者,曲譜是也;私厚詞人而使有才得以獨展者,亦曲譜是也。使曲無定譜,亦可日異月新,則凡屬淹通文藝者①,皆可填詞,何元人、我輩之足重哉?「依樣畫葫蘆」一語,竟似為填詞而發。妙在依樣之中,別出好歹,稍有一線之出入,則葫蘆體樣不圓,非近於方,則類乎扁矣。葫蘆豈易畫者哉!明朝三百年,善畫葫蘆者,止有湯臨川一人②,而猶有病其聲韻偶乖,字句多寡之不合者。甚矣,畫葫蘆之難,而一定之成樣不可擅改也。

曲譜無新,曲牌名有新。蓋詞人好奇嗜巧,而又不得展其伎倆,無可奈何,故以二曲三曲合為一曲,熔鑄成名,如〈金索掛梧桐〉、〈傾杯賞芙蓉〉、〈倚馬待風雲〉之類是也。此皆老於詞學、文人善歌者能之,不則上調不接下調,徒受歌者揶揄。然音調雖協,亦須文理貫通,始可串離使合。如〈金絡索〉、〈梧桐樹〉是兩曲,串為一曲,而名曰〈金索掛梧桐〉,以金索掛樹,是情理所有之事也。〈傾杯序〉、〈玉芙蓉〉是兩曲,串為一曲,而名曰〈傾杯賞芙蓉〉,傾杯酒而賞芙蓉,雖係捏成,猶口頭語也。〈駐馬聽〉、〈一江風〉、〈駐雲飛〉是三曲,串為一曲,而名曰〈倚馬待風雲〉,倚馬而待風雲之會,此語即入詩文中,亦自成句。凡此皆係有倫有脊之言③,雖巧而不厭其巧。竟有只顧串合,不詢文義之通塞,事理之有無,生扭數字作曲名者,殊失顧名思義之體,反不若前人不列名目,只以「犯」字加之。如本曲〈江兒水〉而串入二別曲,則曰〈二犯江兒水〉;本曲〈集賢賓〉而串入三別曲,則曰〈三犯集賢賓〉。又有以「攤破」二字概之者,如本曲〈簇御林〉、本曲〈地錦花〉而串入別曲,則曰〈攤破簇御林〉、〈攤破地錦花〉之類,何等渾然,何等藏拙。更有以十數曲串為一曲而標以總名,如〈六犯清音〉、〈七賢過關〉、〈九廻腸〉、〈十二峰〉之類,更覺渾雅。予謂串舊作新,終是填詞末著。只求文字好,音律正,即牌名舊殺,終覺新奇可喜。如以級新極美之名,而填以庸腐乖張之曲,誰其好之?善惡在實,不在名也。

【注釋】

① 淹通:精通,貫通。

② 湯臨川:指的是湯顯祖,因其為臨川人,故稱。

③ 有倫有脊:意思是有根有據,有模有樣。

【譯文】

曲譜是填詞的參照,就像是婦人刺繡時要參照的花樣,描一朵、刺一朵、畫一葉、繡一葉,笨拙的不能進行刪減,巧手的也不能增加。不過花樣雖然沒有固定的樣式,但是盡可以有著日新月異的變化,曲譜則是越舊顯得愈好,稍微趨向新奇,就會出現差之毫釐、謬以千里的謬誤。事情的情節新奇百出,文章也有著無窮的變化,但是卻不能超出曲譜中的固定格式。束縛文人還是讓其有才華卻無法自己施展的緣由,就是曲譜;厚待詞人而讓他們有才華可以施展的,也是曲譜。讓曲沒有固定的譜,也可以日異月新,那麼只要是稍微精通文學的人,都可以填詞,為何元朝人以及我們這些人會如此被看重呢?

「依樣畫葫蘆」這句話,看上去竟然是為填詞而出現的。妙在依照樣本之中,可以分辨出詞曲的好壞,稍微有一點出入,就會讓葫蘆的形狀畫得不圓,不是近似於方,就是類似於扁,畫葫蘆難道這麼簡單嗎?明朝三百年,善於畫葫蘆的人,只有湯顯祖一人,而且還有人會批評他聲韻偶爾使用不妥,句子長短不契合。畫葫蘆的難點,卻是一旦成形就不能擅自更改啊!

曲譜沒有新的,曲牌名卻有新的。應該是作詞者偏好新奇巧妙,但是卻無法展露自己的技能,在百般無奈之下,就將二曲三曲合成了一曲,融合成了一首新曲,像〈金索掛梧桐〉、〈傾杯賞芙蓉〉、〈倚馬待風雲〉這類的都是這樣。這些都是熟悉詞學、擅長譜曲的文人才可以辦到的,不然上下曲調不連接,只能被演唱的人所嘲笑。不過就算音調協調,也需要文理貫通,才能夠連成一個整體。例如〈金絡索〉、〈梧桐樹〉這兩首曲子,串成了一首曲子,名字叫作〈金索掛梧桐〉,用金索掛在樹上,也是情理之中的事情。〈傾杯序〉、〈玉芙蓉〉這兩首曲子,串成了一首曲子,名字叫作〈傾杯賞芙蓉〉,倒杯酒來賞芙蓉,雖然是捏造,但也是人們掛在嘴邊的話。

〈駐馬聽〉、〈一江風〉、〈駐雲飛〉這三首曲子,串成為一曲,取名為〈倚馬待風雲〉,身靠馬背等待風雲聚匯,這句話就算放在詩歌之中,也是自成詩句。只要是這些有根有據的,雖然新奇巧妙,但是卻又不會過於新奇巧妙。竟然還有只顧得上串聯,卻不顧念意思是否通順,是否合乎情理,將幾個字生搬硬套連在一起作為曲名,沒有了顧名思義的傳統,倒不如過去的人不列名目,只加上一個「犯」字在題目之前,比如原名為〈江兒水〉又加入了兩支其他曲子,就叫做〈二犯江兒水〉;原名為〈集賢賓〉的串入了三支其他曲子,則被稱為〈三犯集賢賓〉。

還有一些是用「攤破」這兩個字來概括,比如原曲名為〈簇御林〉、〈地錦花〉之後又加入了其他曲子,則稱為〈攤破簇禦林〉、〈攤破地錦花〉這樣的,多麼渾然天成,多麼會掩蓋缺點啊。還有一些將十幾首曲子串成以後標出總名的,比如〈六犯清音〉、〈七賢過關〉、〈九廻腸〉、〈十二峰〉這些,更讓人覺得渾然高雅。我認為串聯舊曲作新曲,終究還是填詞要掌握的基本能力。只要是文筆好,音律正,就算是再舊的曲牌名,也能讓人覺得新奇喜愛。

如果用十分新奇美好的曲牌名,卻填進去庸俗、陳腐、乖張的曲詞,誰又會喜歡呢?好壞主要在於內容,而並非在於名稱。

最佳賣點 : 匆忙繁雜的生活中,追求藝術、美學、儀式感,

是現代人的專利?

不!明末清初的全能型劇作家早已領先潮流,

付諸行動用心品味人生了!