How Life Imitates Chess

| 作者 | Garry Kasparov/ MigGreengard |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

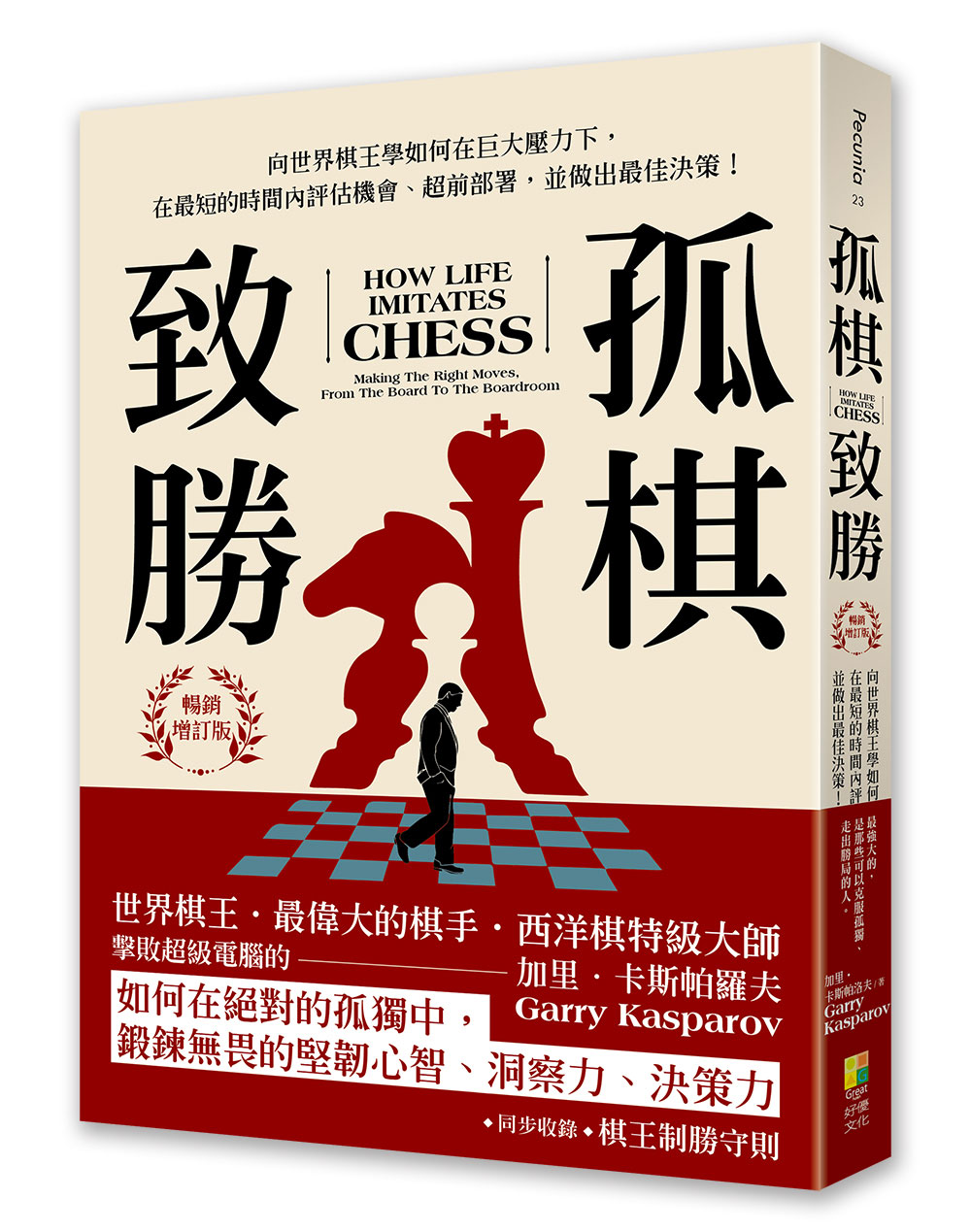

| 商品描述 | 孤棋致勝: 向世界棋王學如何在巨大壓力下, 在最短的時間內評估機會、超前佈署, 並做出最佳決策! (暢銷增訂版):★世界棋王、最偉大的棋手、西洋棋特級大師★擊敗超級電腦的 |

| 作者 | Garry Kasparov/ MigGreengard |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 孤棋致勝: 向世界棋王學如何在巨大壓力下, 在最短的時間內評估機會、超前佈署, 並做出最佳決策! (暢銷增訂版):★世界棋王、最偉大的棋手、西洋棋特級大師★擊敗超級電腦的 |

內容簡介 ★世界棋王、最偉大的棋手、西洋棋特級大師★擊敗超級電腦的加里.卡斯帕羅夫(Garry Kasparov)如何在絕對的孤獨中,鍛鍊無畏的堅韌心智、洞察力、決策力★同步收錄「棋王制勝守則」★◎加里.卡斯帕羅夫是誰?他憑什麼被認為是最偉大的棋手?又憑什麼在少年時期就擊敗更資深的西洋棋大師?加里.卡斯帕羅夫,八歲就被發現天賦,少年時期即獲得世界青年西洋棋錦標賽(World Junior Chess Championship)冠軍,獲得西洋棋特級大師(Grandmaster)稱號。二十一歲時贏得世界西洋棋錦標賽(World Chess Championship)冠軍,並在一九八五年到二○○六年期間持續保持世界排名第一的榮銜。也因此,他在一九九六年時獲邀與IBM超級電腦「深藍」進行西洋棋對決,並在一九九六年的對決中取勝。「真正的強者,是那些不怕孤獨的人」──今年五十八歲的卡斯帕羅夫,他的人生有五十年與西洋棋密不可分。在這五十年當中,他出戰過無數棋賽,幾乎每一場棋賽,他都只能獨自面對對手。他的每一步棋、每一個戰略執行、每一個判斷,都只能在那個當下,獨自做出最後的決定。◎「做決策」有多難?「棋王們」如何抵抗壓力,在最壓縮的時間、最大的壓力下替自己打造新局?卡斯帕羅夫精煉他身為世界棋王的經驗、教訓等一生所學,寫下這本成功決策的入門書。在本書中,他將與讀者分享:▶如何「評估機會」▶如何「超前佈署」▶如何「制定制勝策略」這些決策必備的細節,不但是他在棋賽的數分鐘、甚至數秒間就要做到最完美,棋賽前、又或平時,他如何訓練自己?他又具備什麼樣的基本原則,作為他決策的基礎?而除了單純的方法外,卡斯帕羅夫帶著我們重溫他職業生涯中最偉大的那些棋賽。在這當中,有一些棋賽,他與最犀利、最富經驗,也最難對付的「人」交手。這些人,也讓他領悟到是什麼造就好的決策、又是什麼讓人們決策失準。◎除了卡斯帕羅夫,其他的棋王又有什麼樣的「制勝守則」?我們如何透過棋王的人生,反思自己的弱點?▶前棋王阿納托利.卡爾波夫(Anatoly Karpov)──如何在棋局中製造「壓力」、壓制對手。▶「蘇聯西洋棋之父」米哈伊爾.博特文尼克(Mikhail Botvinnik),──堅持自己的原則,排除外在影響,「用自己的大腦思考」。▶「里加的魔術師」米哈伊爾·塔爾(Mikhail Tal)如果要做出更好的決策──那你更需要,或許是想像力。▶第三屆世界西洋棋錦標賽冠軍何塞.卡帕布蘭卡(JoséCapablanca)很多人覺得決策本身就是一種賭注,但其實不是,「決策」是透過思考完成的邏輯推演。▶西洋棋理論大師西格伯特.塔拉什(SiegbertTarrasch)如果顯然有什麼正對你的決策造成壞影響,不要放著不管,找出來,消滅它。卡斯帕羅夫這位世界棋王,不但在本書中剖析他在五十年征戰中掌握到的各種制勝法則外,也在本書中分享他與IBM西洋棋超級電腦深藍(Deep Blue)的兩次傳奇對決,並以政治、文學、運動和軍事歷史為例,為他的經驗和教訓提供了有力的佐證。◎當戰場從棋局延伸到人生,卡斯帕羅夫如何透過決策力,替自己的人生開創新局?從西洋棋手的身分退休後,卡斯帕羅夫投身政壇,與俄國的新沙皇普丁站在對立面。是什麼促使他做出這樣的「決策」?在對抗的過程中,卡斯帕羅夫如何善用他從棋局中學到的決策智慧,做出每一個決定、或是挽救每一個敗局?本書結合獨特策略洞見與個人回憶錄,不但鼓舞人心,更讓人得窺當今一位最偉大、最具創見的思想家之內心世界。

作者介紹 加里·基莫維奇·卡斯帕羅夫(Garry Kimovich Kasparov,一九六三年四月十三日至今)這個時代最偉大的西洋棋選手之一。卡斯帕羅夫在二十一歲時就獲得世界冠軍,蟬聯世界排名第一長達二十多年,至今尚未有人打破他的紀錄。一九九六年時,他接受IBM的挑戰,與IBM製造的深藍電腦對弈,成為國際頭版新聞,並且拍攝成獲獎紀錄片《遊戲結束:卡斯帕羅夫與電腦》(Game Over: Kasparov and the Machine)。卡斯帕羅夫為《華爾街日報》撰寫關於世界事務的專欄,並在許多商業和學術團體發表演講。他創建的卡斯帕羅夫基金會致力於進慈善活動,並且是統一公民陣線(United Civil Front)的領導人和反對派聯盟團體「另一個俄羅斯」(The Other Russia)的創始人。他還透過過卡斯帕羅夫西洋棋學院積極推動將西洋棋作為學校的學習工具。他現居莫斯科。★棋王的西洋棋人生★‧十六歲(一九八○年)時獲得世界青年西洋棋錦標賽(World Junior Chess Championship)冠軍,獲得西洋棋特級大師(Grandmaster):「特級大師」也是西洋棋棋手能夠獲得的最高頭銜(終身)。‧十九歲(一九八二年)時第一次獲頒西洋棋奧斯卡獎(Chess Oscar)並十一次獲獎。二十一歲(一九八五年)時贏得世界西洋棋錦標賽(World Chess Championship)冠軍,並在一九八五年到二○○六年期間持續保持世界排名第一的榮銜。‧曾在一九九六年與一九九七年時兩度與IBM超級電腦「深藍」(Deep Blue)進行西洋棋對決,並取在一九九六年的對決中取勝。‧他擔任棋局顧問的夯劇《后翼棄兵》上映時,創下二十八天內六二○○萬次的超高流量,不但被稱為0負評神劇,也是Netflix 史上最熱門的迷你影集。‧《后翼棄兵》於二○二○年獲迷你劇集女主角、最佳迷你劇集大獎。譯者簡介費克森 大學物理系畢業,現為專職譯者。 email: [email protected]

產品目錄 引言第一步 決策的基礎著眼於基本要素,即做出決定的基本能力和技能。戰略、計算、準備──我們必須瞭解這些基本要素、並加以掌握。第一章 前任世界棋王教我的事第二章 用自己的大腦思考第三章 失敗時機已經成熟第四章 光是戰略好也沒用第五章 計算的方法第六章 幻想的力量第七章 把自己當作目標第二步 審視每一步需要什麼變化,為什麼?在這裡,我們會看見自我審視的方法和好處。第八章 糟糕的主教第九章 熱力學與西洋棋第十章 光是創新還不夠第十一章 每個動作都有意義第十二章 修剪你的決策樹第十三章 威脅比執行重要第三步 做出更好的決策心理學和直覺影響我們決策和結果的每一個面向。我們必須培養自己看清大局的能力,並要能夠處理危機,從危機中學習。第十四章 成功的威脅第十五章 坐下來之前就贏了第十六章 打不贏,就加入他們第十七章 專業化未必是好事第十八章 直覺與分析第十九章 預知危機的方法後記

| 書名 / | 孤棋致勝: 向世界棋王學如何在巨大壓力下, 在最短的時間內評估機會、超前佈署, 並做出最佳決策! (暢銷增訂版) |

|---|---|

| 作者 / | Garry Kasparov MigGreengard |

| 簡介 / | 孤棋致勝: 向世界棋王學如何在巨大壓力下, 在最短的時間內評估機會、超前佈署, 並做出最佳決策! (暢銷增訂版):★世界棋王、最偉大的棋手、西洋棋特級大師★擊敗超級電腦的 |

| 出版社 / | 出色文化事業出版社 |

| ISBN13 / | 9786267216798 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267216798 |

| 誠品26碼 / | 2682514358006 |

| 頁數 / | 400 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21x14.8x2.06 |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 引言 超越規則、發展自己的藍圖

我在十六歲(一九八○年)時獲得世界青年西洋棋錦標賽(World Junior Chess Championship)冠軍。在當時,蘇聯舉國上下都對西洋棋非常狂熱,我當然也就成為一個青少年西洋棋明星。也因此,我在很小的時候就習慣了接受採訪和公開演講。除了偶爾問及愛好和喜歡的女孩類型外,這些早期的採訪通常只關注我的西洋棋生涯。

一九八五年,我以二二歲的年齡成為有史以來最年輕的世界冠軍,從那時起,我被問到的問題類型發生了巨大的變化。人們不再想知道比賽和巡迴賽的情況,而是想知道我是如何取得前所未有的成功。我怎麼會如此努力工作?我可以看到前面多少步?比賽中我的頭腦是如何運作?我有攝影機般的記憶力嗎?我都吃些什麼?我每天晚上睡覺前都做了什麼活動?簡言之,我成功的秘訣是什麼?

沒過多久,我就發現聽眾對我的答案感到失望。我努力工作是因為我母親教我這樣做。我能算出多少步取決於位置。在對局過程中,我試圖回憶我的準備工作並計算出變化。我的記憶力很好,但沒有好到攝影機的程度。我通常在每場比賽前吃一頓豐盛的午餐,包括煙熏鮭魚、牛排和通寧水(可悲的是,當我到了三十多歲,我的體能教練規定這種「菜單」必須成為過去式)。每天晚上睡覺前我都會刷牙──當然啦,這些回答完全不會鼓舞人心。

所有人似乎都在尋找一種精確的方法,一種他們可以遵循的、每次都能取得好成績的統一配方。著名作家被問及他們使用什麼類型的紙和筆,仿佛就是這些東西對他們的寫作負責。這樣的問題當然忽略了一點:方法或工具或者可以複製,但我們每個人都是獨一無二的,我之所以為我,是從DNA到今天下午的數百萬元素和轉化的結果。我們每個人都建立了自己獨特的決策公式。我們的目標是使這個公式發揮到極致,識別它,評估它的性能,並找到改善它的方法。

本書描述了我如何建構自己的決策公式,包括我對過程的看法,以及現在事後回想起來的益處。在這過程中,我將回顧許多直接或間接為這一發展作出貢獻的人。我首位西洋棋英雄亞歷山大.阿萊欣(Alexander Alekhine)鼓舞人心的棋局與溫斯頓.邱吉爾(Winston Churchill)爵士並列,我至今仍然經常翻閱他們的作品和書籍。

從這些和其他例子中,我希望你能深入瞭解自己作為決策者的發展,以及如何激勵自己進一步成長。這需要你非常誠實地評價自己,以及你在多大程度上發揮了自己的潛力。本書沒有快速解決問題的方法,也不是一本提示和技巧的書。這是一本關於自我意識和挑戰的書,關於如何挑戰自己和他人,以便我們能夠學習如何做出盡可能好的決定。

本書的想法來自於我意識到,與其為那些無止盡的「你腦子裡在想些什麼?」問題想出聰明的答案,不如我真正去弄清楚自己是怎麼做到的。但在我的西洋棋職業選手生涯中,由於其緊湊的旅行、比賽和準備日程,使我沒有太多的時間進行哲學──而非實踐──的反思。二○○五年三月,我從西洋棋選手的身分退休,我終於有了時間和視角來回顧自己的經驗,並試著以一種有用的方式進行分享。

另外,如果我在職業生涯從西洋棋轉向政治之前完成本書,則內容會大不相同。首先,我需要時間消化那些我從棋局中學到的教訓。其次,新的經歷迫使我審視我是誰,我有什麼能力。對宣導民主充滿熱情是不夠的。建立聯盟和組織會議需要我以全新的方式運用我的戰略眼光和其他西洋棋技能。在專業知識的舒適區待了二十五年後,我必須分析自己的能力,以便為這些新的挑戰重建自我。

發展自己的藍圖

在我六歲生日那天,醒來時發現我收到最好的禮物。我的床邊放著一個巨大的地球儀──我不得不揉揉眼睛,確定它是真的!我一直對地圖和地理很著迷,我最喜歡的童年故事是我父親講述馬可波羅、哥倫布和麥哲倫的航行。一開始我父親為我讀斯蒂芬-茨威格(Stefan Zweig)的《海洋的征服者:麥哲倫的故事》(Conqueror of the Seas: The Story of Magellan)。現在我們最喜歡的遊戲變成了追蹤這些偉大的探險家在全球的旅程。

沒過多久,我就知道了世界上所有國家的首都、人口數量,以及我可以找到的其他一切知識。這些現實生活中的冒險故事比任何童話故事都更讓我著迷。雖然我們沒有關注過去海上旅行的可怕艱辛,但我知道要成為首個進行未知長途旅行的人,一定需要極大的勇氣。這些故事激起了我的先鋒精神。我想開闢新的道路,即使在我生命的那個時刻,先鋒精神僅意味著走新的路線回家。在我的西洋棋生涯中,我尋求新的挑戰,尋找以前沒有人做過的事情。

偉大的探險家和帝王的時代已經過去了,但仍有一些珍貴的領土有待發現。我們可以探索自己的邊界和生活的邊界。我們也可以幫助別人做同樣的事,也許可以在孩子生日時送他一個地球儀,或數位時代裡類似的東西。

擁有自己的個性化地圖相當重要,而本書只能粗略地描繪出如何透過觀察與分析來畫出這張地圖。誇張一點說,最低限度的共同標準是沒有用的。如果這張地圖的構成對所有人來說都顯而易見、或者是相同的,就不會存在任何優勢和改進空間。我們必須看得更高,挖得更深,超越基本和普遍。理論上,任何人都可以在半小時內學會下棋,而且規則對每個男人、女人和孩子來說當然是相同的。然而,當我們第一次超越規則,離開只留意走合法棋步的初始水準時,我們開始形成將自己與其他曾經推過兵(pawn)的人區分開來的模式。

結合我們透過經驗學到的模式,與我們運用這些模式的邏輯,以及我們原本的特質,會創造出一個獨特的決策者。我們可以說,經驗和知識是經由人才這個棱鏡集中體現,而人才本身是可以被鼓勵與培養的。這種混合是直覺的來源,是使我們絕對獨特的工具。在這裡,我們開始看到個人心理學的影響,以及我們在決策中表現出來的情感構成──我們稱之為棋手的風格。西洋棋是研究這些影響的理想工具,因為要在棋局中表現出色,我們就得分析自己所做的決定、以及做出這些決定的過程。自我審視,這就是我的提問者真正需要的,而不是關於我瑣碎習慣的資訊。

這樣的風格無從挑選起,這不是下載和安裝應用軟體。相反地,我們必須意識到什麼對我們最有效,然後經由「挑戰」和「試驗」發展我們自己的方法。我缺少什麼?我的長處是什麼?我傾向於避免哪種類型的挑戰,為什麼?成功的方法是一個秘密,只能經由分析我們自己的決策來發現。更好的決策是教不來的,但可以自學成才。

在我所描述的內容中,有個起初看起來很矛盾的地方:我們必須主動地去意識自己如何決策,那是什麼樣的過程。隨著練習,我們的直覺表現將淺移默化地被改善。這種不自然的行為是必須的,因為作為成年人,我們已經形成了自己的模式,有好有壞。為了糾正壞的,加強好的,我們必須更積極、更刻意地去觀察自己。

本書試著用軼事和分析來打開這種認識的大門。第一部分著眼於基本要素,即做出決定的基本能力和技能。戰略、計算、準備──我們必須瞭解這些基本要素、並加以掌握。第二部分是評估和分析。需要什麼變化,為什麼?在這裡,我們看到了自我調查的方法和好處。我們會在第三部分研究如何提升自己,結合以上所有的條件與工具,我們會掌握那些能夠提升表現的微妙方法。心理學和直覺影響我們決策和結果的每一個面向。我們必須培養自己看清大局的能力,並要能夠處理危機,從危機中學習。

我們每做一個決定,都會是一個轉捩點──每當我們選擇了一個岔路口,就要知道自己將無法走回頭路。我們為這些時刻而活,反過來,這些決策也定義了我們的生活。這讓我們瞭解自己是誰,以及什麼對是我們真正重要的。如此一來,「秘訣」就應該是追求這些挑戰、而非迴避挑戰。這是發現和利用我們所有天賦的唯一途徑。發展我們自己的個人藍圖使我們能夠做出更好的決定,有信心相信我們的直覺,並知道無論結果如何,我們都會更強大。對我們每個人來說,這就是我們獨特的成功秘訣。

內文 : 第二章 用自己的大腦思考

人和動物的區別在於,人有能力確立優先次序!

──「蘇聯西洋棋之父」博特文尼克(Mikhail MoiseyevichBotvinnik)

西洋棋與西洋棋棋手的名聲,給人的印象往往十分對比而矛盾。西洋棋被認為是智力與複雜性、成熟和機巧的普遍象徵。然而在人們的印象中,獻身於西洋棋的棋手卻一直都是古怪,許多人甚至是精神病患者。

甚或在許多西方國家,對西洋棋選手的刻板印象往往是吃不飽的弱者或腦筋急轉彎的書呆子。即使好萊塢和麥迪森大道經常使用西洋棋的正面形象和聯想,這些對棋手的歧視仍然存在。

西洋棋前進好萊塢

誰能忘記詹姆斯.龐德電影《第七號情報員續集》(From Russia With Love)的開場鏡頭,其中反派人物克朗斯汀從一場西洋棋比賽的勝利直接轉為策劃全球性的陰謀?龐德的作者伊恩.佛萊明(Ian Fleming)和導演相當注重克朗斯汀與他的對手麥克亞當斯(McAdams)之間的比賽細節,並以兩位偉大的蘇聯棋手──第十屆世界冠軍鮑里斯.斯帕斯基(Boris Spassky)和冠軍挑戰者大衛.布朗斯坦(David Bronstein)之間的真實比賽為基礎。故事以西洋棋作為隱喻,當龐德的一個夥伴警告他:「這些俄羅斯人是偉大的棋手。當他們想執行一個陰謀時,他們會做得很好。這場比賽是精心策劃的,敵人的賭注也早已備妥。」

類似的表現--透過西洋棋展示主角的聰明才智和戰略思維──也出現在其他許多電影當中。一九九五年的電影《刺客戰場》(Assassins)中,席維斯.史特龍和安東尼奧-班德拉斯是職業殺手,白天試圖謀殺對方,晚上則在網上對弈西洋棋。在史坦萊.庫柏力克一九六八年的電影《二○○一太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)中,超智慧電腦HAL 9000在西洋棋中輕鬆擊敗了人物法蘭克.普爾博士(Dr. Frank Poole),預示著機器最終會殺死他。

對棋手的刻板印象還包括我們是內向的生物,接近於強迫症,甚至是自閉症。弗拉基米爾.納博科夫(Vladimir Nabokov)是西洋棋愛好者,但他一九三○年的小說《防守》(The Defense,也就是後來的《盧欽防守》[The Luzhin Defense))中中,西洋棋顯然完全幫不上主角的忙。二○○○年的電影版本試圖描繪出一幅更令人愉快的畫面,把小說內容變成了浪漫的故事。

奧地利人史蒂芬.茨威格(Stefan Zweig)也在他的西洋棋世界中填充了一些受損和古怪的人物。他過世後才出版的中篇小說《皇家遊戲》(The Royal Game)是對納粹主義的心理和政治評論,故事本身圍繞著一個幾乎不識字的世界西洋棋冠軍和一個被蓋世太保囚禁時與自己下棋而被逼瘋的醫生之間的兩盤棋。在這本書中,茨威格對棋局本身作出了這樣令人眼花繚亂的描述:

但是,把西洋棋稱為遊戲,難道不是一個令人反感的狹隘結構嗎?難道它不是一門科學、一門技術、一門藝術嗎?它在這些類別中搖擺不定,就像穆罕默德的棺材在天地之間搖擺一樣,同時又是所有矛盾概念的結合體:原始但恆新;機械式的操作,但只有發揮想像力才能產生效果;存在幾何空間界限,但卻有無窮組合。……正如證據所示,(西洋棋)的存在比所有的書籍和成就更持久;是唯一屬於所有人和所有時代的遊戲;沒有人知道是什麼神力把它賜予了世界,以消除無聊,銳化感官,振奮精神。……兒童可以學習它的簡單規則,笨蛋也會屈服於它的誘惑,然而在這永恆的緊湊方格中,它創造了一種特殊的大師,不能與其他任何人相提並論──這些人註定只屬於西洋棋,是特殊的天才,在他們身上,視野、耐心和技巧經由一種精確的分配而發揮作用,其程度不亞於數學家、詩人、作曲家,只是在不同層面上的結合。

真實的西洋棋人物

過去的幾位著名棋手確實在他們的職業生涯中或之後經歷了精神上的困難。納博科夫的小說中,盧欽最後爬出窗戶、摔死了,德國大師柯特.馮.巴德勒班(Curt von Bardeleben)則在一九二四年以與相同的方式自殺。首位正式的世界冠軍威廉.斯坦尼茨(Wilhelm Steinitz)在晚年則持續無法擺脫精神問題。廿世紀前四分之一最成功的棋手之一,阿基巴.魯賓斯坦(Akiba Rubinstein),逐漸成為病態膽怯的受害者。在走完一步棋後,他就會躲到大廳的角落裡等待對手。

美國有史以來最偉大的兩位棋手都是在壯年時期離開棋壇,並落入精神不穩定的困擾中。紐澳良的保羅.墨菲(Paul Morphy)在一八五八年至一八五九年的歐洲之行中擊潰了世界上最好的棋手,但幾年後,身為律師的他卻因為執業上的問題而離開棋壇。他再也沒有認真下過棋,事實上,美國首位西洋棋英雄的晚年飽受妄想症的困擾,部分媒體將其歸因於他驚人的精神成就。

一九七二年,在雷克雅維克舉行的一場傳奇的比賽中,美國人鮑比.費雪從鮑里斯.斯帕斯基和蘇聯手中奪回了世界冠軍的頭銜。他在一九七五年拒絕衛冕、並離開棋壇二十年,然後真的消失了十多年。一九九二年,當費雪被引誘復出、並與斯帕斯基在當時正處於聯合國的制裁之下的南斯拉夫進行所謂的冠軍複賽時,可想而知伴隨他生疏棋藝而來的是反猶太主義偏執狂的抨擊聲浪。

但是除了這些虛構和真實的特殊案例,讓人很容易忽視絕大多數的棋手,他們除了有能力下好棋之外,完全沒有什麼過人之處。

皇家遊戲的血統

如果你唯一看到的西洋棋資訊是早報上的圖表,那麼你可能會驚訝地發現,有大量的文獻顯示西洋棋的歷史可以追溯到幾百年前,如果包括神話中的遊戲變體,甚至可追朔幾千年前。根據主流說法,西洋棋起源於印度。卡克斯頓出版社(Caxton’s press)在十五世紀出版的第一批書籍之一是《西洋棋的棋局和玩法》(The GameandPlaye of the Chesse)。在五百年後的網路上,一些最早期的通信中,包含了科學家在試驗室裡進行的西洋棋遊戲。

用符號(西洋棋符號,chess notation)記錄西洋棋比賽的技術的做法提供了詳細的西洋棋歷史資料,使歷代數以百萬計的棋手能夠享受和學習過去傳奇棋手的比賽。

梳理西洋棋的歷史,我們可以觀察到這個遊戲的穩定發展。這裡我指的不是規則,這些規則在十八世紀末就已經基本標準化。雖然規則保持不變,但遊戲的風格和中心思想在過去一五○年裡發生了巨大的變化──儘管是以微小、進化的步驟進行。

在我寫了一系列關於我之前的世界冠軍的短篇報紙專欄之後,我開始迷戀於深入分析西洋棋幾十年來的變化,以及它的發展是如何被最偉大的實踐者所推動的想法。我認為應該要藉由仔細分析最偉大和最有影響力的棋局,為西洋棋本身寫一本傳記。這個項目在過去三年中佔據了我生活的大部分時間,並以《我的偉大前輩》(My Great Predecessors)系列圖書的形式呈現。

在寫這篇文章的時候,我已經寫到第六部分;在這個過程中,我對過去的偉大棋手有了深刻瞭解。每個世界冠軍都有各自的天賦,並對西洋棋的發展做出了巨大的貢獻。研究在我之前的十二位世界冠軍和他們最偉大的對手,讓我想知道:是什麼讓這些偉大的前輩們獲得成功?冠軍們有什麼特質是挑戰者們所缺乏的?

棋手們很自然地認為,在西洋棋上的出色表現,即是代表這位棋手擁有了不起的智慧,甚至是天才。不幸的是,幾乎沒有證據可以支持這一理論。公眾普遍認為頂級棋手是人類電腦,能夠記住數百萬資料並提前計算出幾十步棋,這種看法也沒有多少道理。

所以我們知道有西洋棋天賦這種東西,但這本身並沒有什麼幫助。即使你有得天獨厚的天賦,也可能永遠無法實現潛能。天賦與潛能要能夠發揮,從來都少不了外在的諸多協助。而在這裡,我認為更值得關注的是那些可以更好地觀察和產生影響的因素。

體育、藝術還是科學?

如果你問一位大師、一位藝術家和一位電腦科學家,什麼是優秀的西洋棋選手,你就會明白為什麼這個遊戲是決策過程的理想實驗室。職業棋手很可能會同意第二位世界冠軍,德國的伊曼紐.拉斯克(Emanuel Lasker)的看法。西洋棋首先是一種鬥爭。根據拉斯克的說法,無論你如何定義它,關鍵是要贏。

藝術家馬塞爾.杜象(Marcel Duchamp)是一個強大而忠誠的西洋棋玩家。有一次他甚至為了西洋棋而放棄了藝術。杜象說這個遊戲「具有藝術的所有美感──而且比我們想像得更多」。杜尚進一步肯定了西洋棋的藝術層面,「我個人的結論是,雖然不能說所有藝術家都是棋手,但所有棋手都是藝術家。」而且,我們確實不能忽視西洋其中「創造性」這個要素,儘管我們不得不把它與贏得比賽的主要目標合理化。

其次,在科學方面──絕大多數的非西洋棋選手都過度強調這個層面──背誦、精確計算和邏輯的應用是必須的。當西洋棋電腦在廿世紀五○年代首次出現時,大多數的科學家認為這些鋼鐵巨獸將很快摧毀任何人類棋手。然而,五十年後,人類和機器之間的爭奪戰仍在繼續當中。

第六屆世界冠軍米哈伊爾.博特文尼克(Mikhail Botvinnik),我偉大的老師,將他人生最後的三十年獻給科技──創造電腦棋手。也就是說,不僅僅是一台能夠下棋的電腦,這在當時相對簡單,而且已經很普遍。而他創造的是能夠像人類那樣產生棋步的程式,一個真正的人工棋手。

博特文尼克是一名工程師,他與許多科學家討論了他的想法,包括美國傳奇數學家克勞德‧香農(Claude Shannon),他自己也在業餘時間勾畫了西洋棋機器的設計。儘管速度飛快,但大多數西洋棋程式基本上都是「數豆子」(count beans)。它們採用暴力計算,在限定時間內盡可能深入地研究每一步可能的棋。它們對每一步棋都進行評估,然後選擇得分最高的那一步。博特文尼克想超越這一點,設計一個採用邏輯而非暴力計算來選擇棋步的程式。

不過,總而言之,他的研究失敗了。他多年的檔案和理論模型從未促使產生一個能比人類初學者玩得更好的程式(即使在七○年代,蠻力程式也能發揮出相對稱職的水準)。電腦怎麼可能模仿人類的創造力和直覺?即使在三十年後的今日,當電腦下到世界冠軍水準時,它們主要依靠的是蠻力程式。

但即便如此,西洋棋程式的開發人員也已經意識到發展的極限。為了能夠突破,他們被迫研究博特文尼克的若干概念。博特文尼克失敗了,但其在失敗的背後,他的許多既寶貴又超前。現在我們意識到蠻力不能窮盡這個古老的遊戲,我們開始回到博特文尼克的願景:教電腦像人類一樣思考。

沒有極限的原因

電腦的計算能力比人類強,這是顯而易見的事。那麼,人類如何在西洋棋的發展上打敗電腦?答案是綜合能力,也就是結合創造力和計算力、藝術和科學,形成一個遠遠大於其各部分總和的整體能力。西洋棋是一個獨特的認知紐帶,是藝術和科學在人類腦中的結合,經由經驗進行完善和改進。

這也是我們如何改善生活中任何涉及思考的事,也就是所有的事。企業領導者必須結合分析、研究與創造性思維,才能有效領導他的團隊。一位將軍必須運用他對人性的瞭解,才能預測和對抗敵人的戰略。

這有助於我們在工作中共享一些詞彙。如果你無意中聽到有討論提到「開局階段」(the opening phase)、「部門脆弱性」(sector vulnerability)、「戰略規劃」(strategic planning)和「戰術實施」(tactical implementation),你可能會認為是在進行企業收購。但這些語彙同樣可以用在任何週末舉行的西洋棋比賽。

當然,與棋盤上有限的六十四個格子相比,商業和軍事世界的領域是無限的。但正是由於其有限的範圍,西洋棋為決策提供了如此多樣的模式。在西洋棋中,成功和失敗有嚴格的標準。如果你的決定是錯誤的,處境就會惡化,鐘擺就會搖向失敗;如果你做了好決策,鐘擺就會搖向勝利。每一步棋都反映了一個決定,如果有足夠的時間,我們或者可以透過科學分析弄清楚每個決定帶來的績效。

這種客觀性能夠讓我們擁有更好的洞察力,也能讓我們擁有品質更好的決策過程。相對西洋棋局,股票市場和戰場要複雜許多。但這些領域的成功也取決於我們決策的品質;要追求決策的品質,就需要使用類似的方法進行分析。

是什麼讓一個人成為更好的經理,更好的作家,更好的棋手?不是每個人都能出類拔萃,最關鍵的是我們要找到適合自己的方法,發展我們的才能,提升我們的技能,並尋找和征服我們需要的挑戰,把我們推向最高水準。而要做到這一切,首先,我們需要一個計畫。

‧米哈伊爾.莫伊謝耶維奇.博特文尼克

(Mikhail MoiseyevichBotvinnik,一九一一年至一九九五年),蘇聯/俄羅斯

毫不妥協的元老級人物

多次獲得世界西洋棋冠軍(一九四八年至一九五七年,一九五八年至一九六○年,一九六一年至一九六三年)。出生於俄羅斯的庫卡拉(Kuokkala)。由於亞歷山大.阿萊欣在一九四六年去世時仍保有世界冠軍頭銜,為了確定新的冠軍,國際棋聯組織了世界西洋棋冠軍賽。一九四八年的比賽由博特文尼克奪冠,他因此成為蘇聯世界冠軍長河中的首席。他也是一名執業工程師,儘管西洋棋始終是他的第一順位。

除了「蘇聯西洋棋之父」的稱號外,博特文尼克還被稱為複賽之王。他曾兩次在世界冠軍賽中被擊敗,但一年後又捲土重來,擊垮原先的勝利者。他對特定對手的性格特徵進行深入研究和準備的能力,為西洋棋的嚴謹性和專業性建立了新的水準。回歸並贏得這些複賽的能力需要的不僅僅是堅韌不拔的精神。博特文尼克能夠客觀地分析自己的棋局,並修復對手在第一次比賽中利用的弱點。

他拒絕不妥協的性格一直持續到他生命的盡頭。一九九四年,我們請他出席在莫斯科舉行的快棋比賽,以示我們的尊重。時年八十三歲的博特文尼克拒絕了,他說:「快棋是不正經的!」我們告訴他,快棋是新的時尚,所有人都參與這個活動,甚至是他的老對手瓦西裡.斯梅斯洛夫(VassilySmyslov)。他回答說:「我習慣用自己的大腦思考。即使有一百個人不這麼想,我也不在乎!」

博特文尼克於一九七○年離開職業棋壇,專注於教練和電腦西洋棋這一新領域。博特文尼克學校每年都會邀請來自全國各地的頂級青少年西洋棋人才,並培養了幾代冠軍。六○年代初,培養出年輕的阿納托利.卡爾波夫;一九七三年,它的學生之一是十歲的加里.卡斯帕羅夫。一九八七年,年輕的弗拉基米爾.克拉姆尼克(Vladimir Kramnik)來到這裡時,它已經成為博特文尼克-卡斯帕羅夫聯合學校──這間學校,可說是創造了令人印象深刻的冠軍記錄。

──論博特文尼克:

在危險來自四面八方,稍有鬆懈就可能致命的地方;在一個需要鋼鐵般的神經和高度集中的位置,正是博特文尼克的擅場。

──第五屆世界冠軍馬克斯.尤偉(Max Euwe)

最佳賣點 : ★世界棋王、最偉大的棋手、西洋棋特級大師★

擊敗超級電腦的加里.卡斯帕羅夫(Garry Kasparov)

如何在絕對的孤獨中,

鍛鍊無畏的堅韌心智、洞察力、決策力

★同步收錄「棋王制勝守則」★