大地之相

| 作者 | 張燦輝 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 大地之相:逾80幅從機艙窗口俯瞰的高空攝影,無關區域、剝除色彩,直接以最簡約的黑白色調呈現大地的面貌、線條與肌理,十位學者與藝術家參與此項計畫,不僅從胡塞爾、海德 |

| 作者 | 張燦輝 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 大地之相:逾80幅從機艙窗口俯瞰的高空攝影,無關區域、剝除色彩,直接以最簡約的黑白色調呈現大地的面貌、線條與肌理,十位學者與藝術家參與此項計畫,不僅從胡塞爾、海德 |

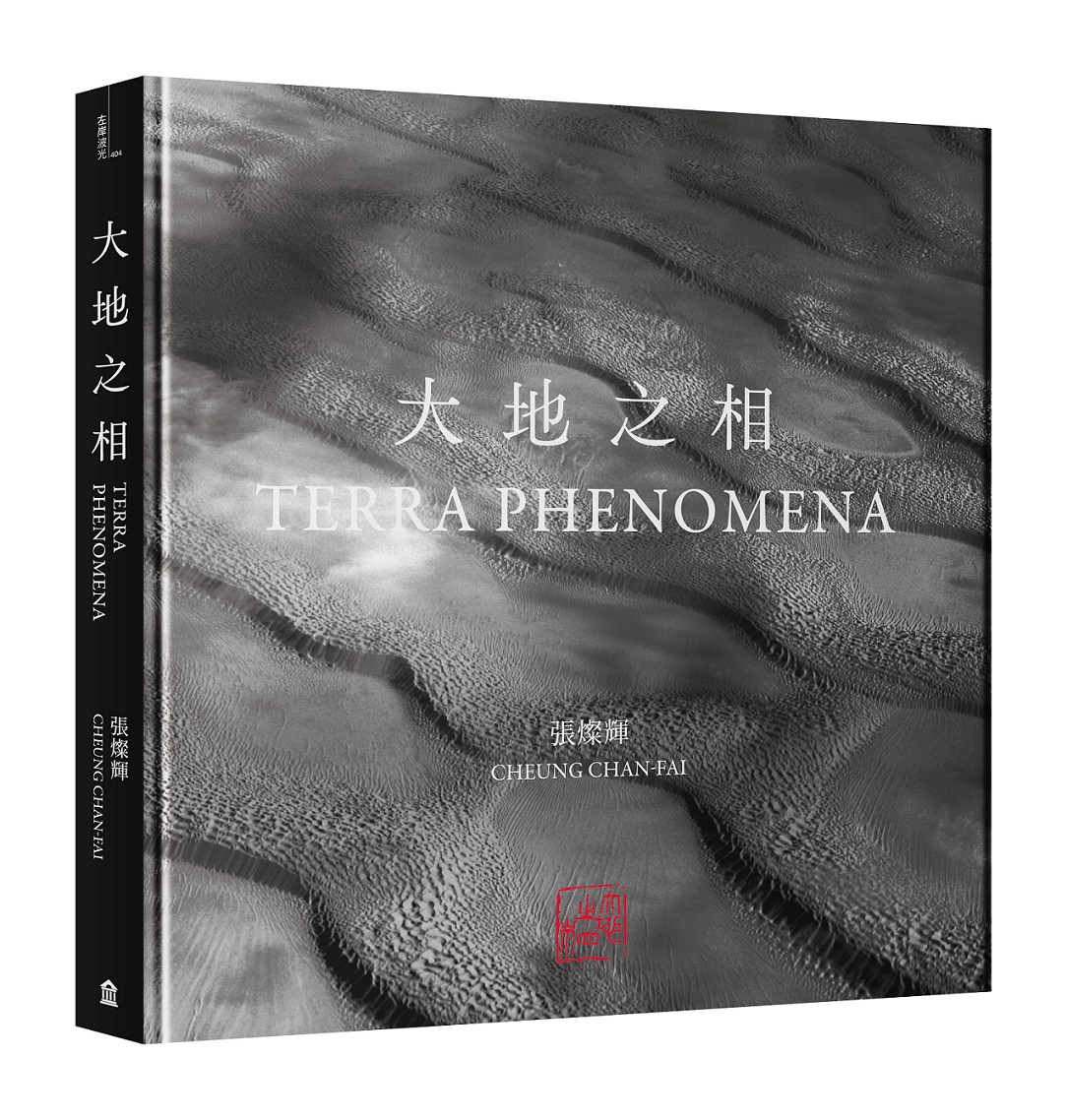

內容簡介 本書收錄張燦輝教授逾80幅從機艙窗口俯瞰的高空攝影,無關區域、剝除色彩,直接以最簡約的黑白色調呈現大地的面貌、線條與肌理,並邀請十位學者與藝術家參與此項計畫,不僅從胡塞爾、海德格、拉圖爾等西方哲學家汲取靈感,也從莊子等東方哲學的觀點,亦有為文作詩抒發觀後感,一同展開關於主體、觀看、遮蔽、開顯等藝術哲學的思辨。

作者介紹 張燦輝英國香港人,香港遺民和流亡哲學人。香港中文大學哲學系及研究院畢業,德國佛萊堡大學哲學博士,香港中文大學哲學系教授退休,曾任中大哲學系系主任與大學通識教育主任、國立清華大學客座教授。現為中央研究院文哲所訪問學人。2020年7月離開香港後在台灣出版著作:《思.香港三部曲:我城存歿、山城滄桑、滄海橫流要此身》、《生死愛欲》、《傘後拾年》、《攝相現象學》、《最後一課》(合著),並於荷蘭海牙出版Lamentations: Hong Kong 2019-2025。攝相和篆刻為主要藝術創作。

產品目錄 目 次序一|地相/劉欽棟序二|大地之相/張政遠 攝相攝相事件的現象學文以現象 . 幽影地貌/高諦芬 . 大地之身體/谷徹 . 重新發現並擁抱我們的大地/鍾思恪 . 地籟叩聲,空中造像/黃冠閔 . 象罔之書/伍至學 . 從大地之相到攝影作為藝術/蕭偉恒 . 光暗:角度:鏡頭/李展強 . 大地光影傳說一則/丁南僑後記 作者簡介/撰文者簡介ContentsForeword 1 LIEW Come TongForeword 2 CHEUNG Ching-yuenPHOTOGRAPHSTERRA PHENOMENA: THE PHENOMENOLOGY OF THE PHOTOGRAPHIC EVENTPHENOMENA BECOME WORDS.Spectral Topography Steven CROWELL.The Earth and the Body Toru TANI.Rediscovering and Embracing Our Earthiness Jean-Claude GENS.Hammering Sounds from the Ground, Framing Images in the Sky HUANG Kuan-min.Book of Visible and Invisible (Xiang Wang) WU Zhixue.From Terra Phenomena to Photography as Art SIU Wai Hang.Brightness and Darkness: Angle and Lens LI Chin Keung.A Legend of Earthly Light and Shadow TSING Nam Kiu PostsciptAuthor’s Profile Contributors’ Profiles

| 書名 / | 大地之相 |

|---|---|

| 作者 / | 張燦輝 |

| 簡介 / | 大地之相:逾80幅從機艙窗口俯瞰的高空攝影,無關區域、剝除色彩,直接以最簡約的黑白色調呈現大地的面貌、線條與肌理,十位學者與藝術家參與此項計畫,不僅從胡塞爾、海德 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267462867 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267462867 |

| 誠品26碼 / | 2683035208009 |

| 頁數 / | 156 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 25*25*2.1cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 1074 |

內文 : 後記

二十多年來,我與大地的對話始於三萬英尺的高空。每一次飛行,每一次透過機艙小窗俯瞰大地,都是一場關於觀看與思辨的實驗。從最初的隨機按下快門,到逐漸發展成一套系統性的「攝相現象學」,《大地之相》這部作品集承載著我對現象學觀看方式的持續探索,以及對大地本質的哲學沉思。

這本書收錄了超過八十多幅黑白攝相作品,每一幅都在三萬英尺的高度完成,透過飛機窗戶這一特殊的「框架」,捕捉大地以其自身方式顯現的瞬間。我選擇黑白攝影,並非出於美學偏好,而是為了實現一種「攝相還原」——剝除色彩的情感干擾與語義暗示,讓觀者得以專注於大地的本體紋理與時間深度。這些影像不追求風景的美麗,而是探問:當我們懸置日常的功能性觀看時,大地如何向我們顯現?

在這個被技術影像充斥的時代,《大地之相》試圖提出另一種可能:攝相不是為了捕捉或佔有,而是為了「接收顯現」。相機在此不再是控制的工具,而是一種謙卑的等待——等待大地自我揭露的時機。我將這種時間性命名為「時機觀看」(kairotic seeing),它不同於機械性的時間切割,而是一種讓有意義之物得以顯現的調諧狀態。

本書有幸邀請到十位學者朋友從不同角度深入探討這一攝相計畫的哲學意涵。首先,我要感謝劉欽棟先生為本書撰寫序文〈地相〉,以詩意的筆觸揭示了「張飛攝相」背後的哲學況味,呼應著莊子「入無窮之門,以遊無極之野」的逍遙精神。張政遠教授在〈大地之相〉中進一步闡釋了「攝相」概念的現象學基礎,指出這不是為了接近某種真實,而是透過鏡頭來攝看那些在日常生活中未被看見的「無相之相」。

我的導言〈攝相事件的現象學〉系統性地闡述了兩個核心概念:「攝相還原」作為胡塞爾現象學還原的視覺實踐,以及「時機觀看」作為對大地顯現節奏的時間性調諧。這篇文章將《大地之相》定位為一種星球尺度的視覺現象學,是對重新學習觀看的持續冥思。

高諦芬教授在〈幽影地貌〉中以海德格的藝術哲學為基礎,探討了大地如何在這些攝相作品中顯現為「自我遮蔽」的存在。他指出,透過各層攝相還原,我們得以接近大地作為大地的本質——那抗拒揭示之物在藝術中的顯現。

谷徹教授的〈大地之身體〉從現象學的身體經驗出發,分析了航拍視角如何改變我們對「置身大地之身體存在」的感知,引導我們重新學會「站在那裡」。

鍾思恪教授在〈重新發現並擁抱我們的大地〉中,將這一攝相計畫置於當代生態危機的語境下,呼應布魯諾.拉圖爾將自己視為「地球人」的呼籲。他特別分析了黑白攝影的懸置效果,如何讓我們以更沉思的方式與大地建立聯繫,克服當今世界中人與大地的異化。

黃冠閔教授在〈地籟叩聲,空中造像〉中,從中國哲學的角度解讀這一攝相實踐,指出「空中造像」不是脫離世界,而是在俯瞰中讓大地現身,讓觀看者的身體更貼近所觀看的大地。他將這種實踐比作「造像的祈求發願」,是對世界的迎接而非拒絕。

伍至學教授的〈象罔之書〉以莊子的「象罔」寓言為核心,深入探討了攝相影像的本體論地位。他指出,攝相是一種「象罔」——非有非無,在虛實之間的存在,正如莊子所言,唯有「象罔」方能求得玄珠(道)。這一解讀將《大地之相》提升為一種哲學實踐的載體。

蕭偉恒先生在〈從大地之相到攝影作為藝術〉中,從藝術史和攝影理論的角度分析了這一作品的美學價值。他特別強調了黑白攝影如何開拓觀看的可能性,以及《大地之相》如何通過重複的方法學確立其獨特的觀看方式。

李展強先生以詩的形式回應了這一攝相計畫,在〈光暗:角度:鏡頭〉中,他用詩性的語言捕捉了從高空俯瞰大地時的複雜情感——既有超越的欣喜,也有存在的困惑,最終歸於對人與大地關係的深層思考。

最後一篇是丁南僑先生的〈大地光影傳說一則〉,以優美的散文體,重述了光從太陽到大地,再到哲學學者眼中的整個旅程,將科學的光學原理與詩性的想像結合,為這一攝相計畫賦予了宇宙性的意義。

這十位學者朋友的文章,讓《大地之相》不僅僅是一本攝相集,更成為一場跨學科的哲學對話。他們從現象學、美學、生態哲學、中國哲學、藝術理論等不同角度,共同建構了一個關於觀看、大地與存在的思想空間。我要特別感謝每一位作者的慷慨參與和深入思考,正是他們的智慧啟發,讓這些在高空中偶然捕獲的影像,得以轉化為關於人與大地關係的哲學思辨。

在這個被稱為「人類世」的時代,當人類活動深刻改變著地球的面貌,《大地之相》提出的「攝相現象學」或許能提供一種重新觀看大地的方式。這不是懷舊的回望,而是面向未來的「期待」——期待一種不主宰、不消費,但深度關注的凝視;期待一種讓大地得以自我顯現的觀看;期待在行星危機中重新成為與大地共存的地球人。

《大地之相》邀請每一位觀者參與這場關於觀看的實驗。這些影像不要求詮釋,它們邀請「調諧」;不封閉意義,而是「保持開放」。在那邀請之中,它們問我們:我們,能否重新學會觀看?能否在攝相的靜默中,重新聆聽大地無言的訴說?

這正是《大地之相》希望開啟的對話——一場關於觀看、關於大地、關於我們如何在這片土地上詩意棲居的永恆思辨。

最佳賣點 : 逾80幅從機艙窗口俯瞰的高空攝影,

無關區域、剝除色彩,直接以最簡約的黑白色調呈現大地的面貌、線條與肌理,

十位學者與藝術家參與此項計畫,

不僅從胡塞爾、海德格、拉圖爾等西方哲學家汲取靈感,

也從莊子等東方哲學的觀點,亦有為文作詩抒發觀後感,

一同展開關於主體、觀看、遮蔽、開顯等藝術哲學的思辨。