白色恐怖;轉型正義;現代詩,當代華文創作;臺語詩;客語詩;現代文學;臺灣文學

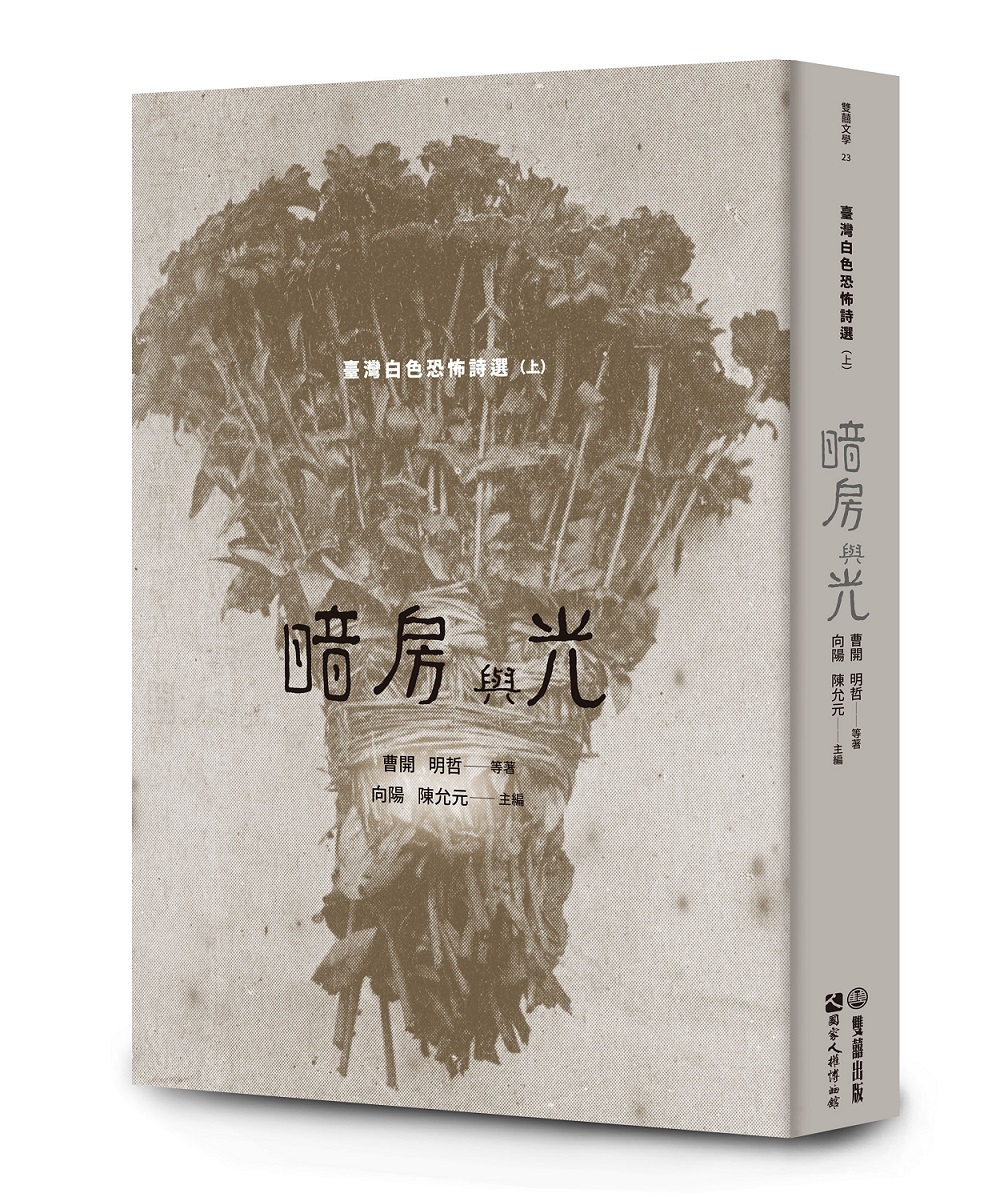

| 作者 | 曹開/ 明哲/ 等 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 暗房與光: 臺灣白色恐怖詩選 上:從現代詩的閱讀再次認識轉型正義的重要性「也許在小說與散文仍蟄伏靜默之際,詩已率先見證了白色恐怖。」:誠品以「人文、藝術、創意、生 |

| 作者 | 曹開/ 明哲/ 等 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 暗房與光: 臺灣白色恐怖詩選 上:從現代詩的閱讀再次認識轉型正義的重要性「也許在小說與散文仍蟄伏靜默之際,詩已率先見證了白色恐怖。」:誠品以「人文、藝術、創意、生 |

內容簡介 從現代詩的閱讀再次認識轉型正義的重要性「也許在小說與散文仍蟄伏靜默之際,詩已率先見證了白色恐怖。」自二戰終戰起到《刑法》100條修正案通過,四十七年的歲月裡,臺灣處於白色恐怖威壓統治之下。戒嚴、監視、恫嚇、密告、誣告、叛亂罪、顛覆國家、為匪宣傳、「雖未曾構成刑責,然思想總欠純正」必須列管;身為臺灣人卻無法返家的「黑名單」,馬場町、安坑、保密局,這些已成為歷史一部分的人權危害名詞/關鍵詞,是臺灣白色恐怖時期的難忘證據。現代詩在臺灣自戰前開始發展,戰後經歷了跨語的考驗外,也自中國帶入了新血脈。現代詩憑藉其講究形式、抒情傳統以及多義性,加上超現實主義文學的風行,詩可能早在散文和小說之前已見證了白色恐怖。當詩人肩負起社會責任,為時代發聲,自然地寫下受壓迫的生活、被箝制的思想。《暗房與光》的編選提供了一道閱讀策略,讓讀者經由再讀現代詩的重要作品,重新發現它們與白色恐怖的關聯。看似狀寫人生茫然,卻涉及人權遭受侵犯,例如,林亨泰的〈風景No.2〉;例如,商禽的〈長頸鹿〉。如何以文學面對困厄之境,找出突破封鎖線的希望,例如王貞文〈夢幻騎士〉;例如拾虹〈蝴蝶〉。本選集收錄了出生於戰前的吳瀛濤、陳千武、林亨泰等人,到兩千年前後出生的新世代,共六十七位詩人,以華語、台語、客語寫成的詩作一百七十一首。向陽、陳允元二位選編依照白色恐怖影響的時間線,將全書分作八輯,依序讀來,彷彿從中領略白色恐怖如何左右常民生活,形成日常的無形壓迫。在臺灣走向民主化的歷程中,轉型正義啟動,政府代表國家正式向白色恐怖受難者道歉,陸續公布人權調查報告。在自由的空氣下,詩人依舊持續發聲,提醒著我們,曾經有人為了生而為人的基本權利,犧牲了凡人應有的幸福。最苦的日子已經遠離,化為雲煙最痛的打擊已經過去,如若斷片我曾懷抱花紅葉綠的理念也曾承受風狂雨暴的苦難一覺醒來,陰霾都被陽光掃盡我還活著,活在平和堅定的一天──向陽〈永遠的一天〉

作者介紹 本書收錄戰前跨語世代到兩千年後新世代,使用華語、台語、客語寫作的六十七位詩人──吳瀛濤、陳千武、林亨泰、杜潘芳格、錦連、明哲、曹開、商禽、黃騰輝、何瑞雄、郭楓、林宗源、非馬、白萩、李魁賢、岩上、陳雷、楊牧、胡民祥、吳晟、拾虹、曾貴海、李敏勇、黃樹根、陳芳明、黃勁連、陳明台、林豐明、鄭烱明、莫渝、莊金國、江自得、蘇紹連、陳鴻森、林雙不、李勤岸、利玉芳、蔡秀菊、渡也、陳明仁、陳黎、林央敏、向陽、苦苓、鍾喬、劉克襄、路寒袖、楊渡、張芳慈、鴻鴻、陳胤、王貞文、謝建平、羅葉、朱約信、許悔之、林良哲、陳謙、曾美滿、廖偉棠、李長青、吳易叡、呂美親、楊淇竹、嚴毅昇Cidal、林宇軒、林可婕。選編者簡介向陽本名林淇瀁,1955年生於南投鹿谷。詩人、學者。國立政治大學新聞學系博士。現任國家文化藝術基金會董事長、國立臺北教育大學臺灣文化研究所名譽教授。曾任自立報系總編輯、總主筆及副社長、台灣文學學會創會理事長。著有詩集《銀杏的仰望》(1977)、《土地的歌》(1985)、《四季》(1986)、《亂》(2005)、《行旅》(2023)等,最新一部為《景色:向陽詩歌百選》(2025)。另著有散文集、兒童文學、評論集等數十種。編有《二十世紀臺灣詩選》、《台灣現代文選:新詩卷》、《新世紀新世代詩選》、《二十世紀台灣文學金典・小說卷》、《二十世紀台灣文學金典・散文卷》與爾雅版、二魚版《年度詩選》等多種。陳允元1981年生於臺南。詩人、學者。國立政治大學臺灣文學研究所博士,現為國立臺北教育大學臺灣文化研究所助理教授。學術關鍵字為現代詩、日治時期臺灣文學、戰前東亞現代主義、跨語世代文學、文學紀錄片等。近年也積極參與面向大眾的臺灣文史轉譯工作。著有詩集《孔雀獸》(2011)、散文集《明亮的谷地》(2024)。並有合著《百年降生》(2018)、《看得見的記憶》(2020)、《光:臺灣文化的啟蒙與自覺》(2022)、《島嶼拾光・文物藏影》(2024)、《臺灣文學史讀本》(2024)等,合編《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》(2016)、《文豪曾經來過:佐藤春夫與百年前的臺灣》(2020)、《共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動》(2020)。曾獲林榮三文學獎散文首獎、小品文獎、臺北國際書展編輯大獎等。

產品目錄 【目次】賦這不美的世界以某種解說:《暗房與光:臺灣白色恐怖詩選》編序 /陳允元暗房與光:臺灣白色恐怖詩選.上卷導言 /向陽輯一 日夜我在內心深處看見一幅畫暴裂肚臟的樹 /白萩|誰在敲門? /錦連|空茫 /吳瀛濤|逆境 /陳千武|閉上眼睛就看得見的東西 /陳明台|哲學家 /林亨泰|地獄圖 /錦連|挖掘 /錦連|火柴 /錦連|溶化的風景 /林亨泰|群眾 /林亨泰|鐵橋下 /錦連|火雞 /商禽|醒 /商禽|以白晝死去 /白萩|魘 /陳鴻森|SNOWBIRD /白萩|日夜我在內心深處看見一幅畫 /錦連輯二 門或者天空風景No.2 /林亨泰|逃亡的天空 /商禽|鴿子 /商禽|金絲雀 /白萩|雁的世界及觀察 /白萩|鳥籠 /非馬|籠鳥 /非馬|鳥籠與森林 /非馬|長頸鹿 /商禽|鳥 /陳鴻森|沼澤 /陳鴻森|煙囪 /拾虹|探照燈 /拾虹|影子 /陳千武|窗 /陳千武|夢 /李敏勇|幻影 /鄭烱明|夜的體裁 /李敏勇|有一個人 /鄭烱明|孤獨的人 /陳明台|失蹤 /鄭烱明|囚 /林豐明|期待——寄獄中友 /黃樹根|黎明的長廊 /蔡秀菊|孤挺花 /路寒袖|影的告別 /鴻鴻|界 /商禽|門或者天空 /商禽輯三 聆聽濤聲詩魂 /曹開|黎明的胎生 /曹開|吹口哨 /曹開|文憑 /曹開|鐐與銬 /曹開|能清算什麼 /曹開|樂意失去一切 /曹開|綠島的濤聲——政治犯的生活回憶 /明哲|遙望綠島 /明哲|獵人 /明哲|真相 /明哲|往刑場與屠場的路上 /明哲|母親的悲願 /明哲|外島家書 /謝建平|罪犯——寄維都 /謝建平|衣帶贊 /謝建平|悲傷基隆港 /謝建平|母親,我準備回家 /謝建平|綠島獄卒 /林豐明|海湧的聲 /王貞文|石頭所記憶的代誌 /王貞文輯四 黃昏的故鄉唱黃昏的故鄉 /黃勁連|城市 /陳芳明|留鳥 /李魁賢|眼淚——愛荷華札記之三 /吳晟|阿爸的心肝寶貝 /林良哲|翻頭看 /胡民祥|你莫去 /胡民祥|挽花——佮黃晴美相搪 /王貞文|一張烏名單 /林央敏|池袋常在leh落雨——記史明先生 /陳明仁|雛菊——為亮均、亭均而作 /陳芳明|悲歌為林義雄作 /楊牧|愛爾蘭 /楊牧|攜我返鄉 /陳芳明|歡迎烏名單 /朱約信|故鄉——烏名單的歸客之一 /陳明仁|未竟的探訪 /陳芳明|露從今夜白——寫給一九七九年 /陳芳明|永遠的故鄉 /陳雷

| 書名 / | 暗房與光: 臺灣白色恐怖詩選 上 |

|---|---|

| 作者 / | 曹開 明哲 等 |

| 簡介 / | 暗房與光: 臺灣白色恐怖詩選 上:從現代詩的閱讀再次認識轉型正義的重要性「也許在小說與散文仍蟄伏靜默之際,詩已率先見證了白色恐怖。」:誠品以「人文、藝術、創意、生 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267640029 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267640029 |

| 誠品26碼 / | 2683012213002 |

| 頁數 / | 336 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*2.3cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 409 |

導讀 : 賦這不美的世界以某種解說:《暗房與光:臺灣白色恐怖詩選》編序

/陳允元

而天空睜著盲目

無雲翳,無影像,無事件

──白萩〈暴裂肚臟的樹〉(一九六五)

也許在小說與散文仍蟄伏靜默之際,詩已率先見證了白色恐怖。

一九五〇年代,文學史一般稱為反共文學、戰鬥文藝的年代。在國共內戰中失利而退踞臺灣的國民政府,由上而下地制定反共文藝政策,透過各種官方獲准的文藝組織及獎助機制,將戰後臺灣的藝文圈納入政治動員的編制之中。與此同時,由「動員戡亂時期臨時條款」、「臺灣省戒嚴令」及「懲治叛亂條例」等律法建構的威權體制已然確立,嚴密地限制並監控人民之言論、出版、集會、結社自由,各情治單位開始大規模緝捕、殲滅地下黨組織,鎮壓任何可能的異議聲音或反對勢力。這是白色恐怖最劇烈的時候。然而幾乎也在這個時候——也許有一些時差,但並不致落後太多,詩人們已透過一種高度凝縮、晦澀難解、甚至超現實的語句,見證其肅殺與無所不在的恐怖,迂迴地留下時代記號,讓後來的我們不至於無跡可尋。

在官方文藝政策強勢主導文學生產的五〇年代,詩人挾洋以自重,宣稱詩是橫的移植,自己是有所揚棄並發揚光大地包容了自波特萊爾以降一切新興詩派之精神與要素的現代派之一群,雖然他們也在「六大信條」之末宣誓愛國與反共,擁護自由與民主。而在禁忌滿佈、不可言說政治的五〇年代,詩人宣稱詩是為了追求新,是為藝術而藝術。純粹,無實用目的,且與現實無涉。這樣的詩反而能夠繞開檢閱制度的眼哨,穿越現實表象,直視比現實更為真實的內在風景。他們不見得是白色恐怖受難者當事人,卻嘗試藉想像力重構現實,以詩見證時代。正如白萩(一九三七~ 二〇二三)藉受刑者的視點寫下的詩句所言:「一樣有地平線在腳下等待築墓,我們躺著/從這裡望去,無遮攔的天空以一片海浪從邊緣/站起來見證」。詩是自由。是由遠方站起來見證的一片海浪。因此,以詩見證白色恐怖,無須等到戒嚴體制逐漸鬆動的一九八〇年代,也不必在遙遠而相對自由的海外。即便在最高壓的五、六〇年代,在陽光不到的陰影裡,詩也能夠以留白的方式訴說,憑著貧瘠的養分存活、生湠。而在現代主義遭到全盤檢討,詩的現實性、社會性被重新要求的七〇年代中期以降,詩也敢於反映、諷喻現實,與威權體制周旋,刺探或挑戰言論尺度的邊界。而當戒嚴令解除、動員戡亂時期終止,後現代與後殖民的思潮相繼引入,言論自由開放,轉型正義啟動,在相對充足的陽光下,詩更能夠經由各種路徑深入那個歷史與心靈的禁區,並以各異的姿態自由伸展,或反省,或緬懷,共同期盼一個免於恐懼、沒有壓迫的未來。

編選這部臺灣白色恐怖詩選,必須先處理的是「白色恐怖詩」的界定,以及詩選的定位問題。什麼是「白色恐怖」?借用蘇瑞鏘教授的描述,其係指「第二次世界大戰後四十多年間,統治當局為壓制政治異議分子所造成眾多不當審判的政治案件……狹義指右派中國國民黨當局對共產黨及左傾分子的鎮壓;廣義還包括當局對其他如台獨人士等政治異己的鎮壓,不分左派或右派。其中僅少數實定法上的『叛亂』或『匪諜』等作為,多數則為冤、錯、假案」。隨著戒嚴體制解除,檔案解密,白恐相關研究調查持續進行, 儘管真相未明之處仍多,但我們仍能就已知之「事件/案件」為線索進行判斷。凡詩作指涉白恐事件、受難者名字,露出白恐/威權時期重要場所或關鍵字如綠島/火燒島、馬場町、六張犁、黑名單等者,或是詩人本身為白恐受難者或受難者親屬者,皆應初步納入備選範圍,此殆無疑義。但值得注意的是,除了特定的「事件/案件」,透過特別法將例外狀態日常化、作為體制暴力的白色恐怖,更無孔不入地存在於人民的生活之中,成為一種看不見的、惘惘的威脅。久而往之,這座「監獄島」裡的人們已習於自我監控、囚禁,清醒者則必須長期忍受著精神上的痛苦。這種非屬事件/案件、未見血的精神傷害,不易被覺察、卻廣泛存在的暴力形式,既是我們談論白色恐怖不可忽視的重要面向,也是「詩」這樣的文類體裁最善於表現者。

詩在意象上的高度凝縮,敘事上的大量留白、斷裂、跳接,所產生出的想像空間與複數解釋的可能性,是它有別於小說之敘事性、虛構性,以及散文之紀實性、本真性的文類特性。在不可說的年代,它能夠將具體事件的細節隱去,將之抽象化,並以重新編碼的符號意象,代之以詩的秩序;也能夠抓住白色恐怖那無所不在又幽微難辨的神祕面貌,既是非常、又是日常的悖論狀態,呈現詩人內心世界某種難以言說的「白色恐怖情境/白色恐怖感」。後設地來看,詩中反覆出現的意象情境,諸如槍殺、凌虐、監禁、監視、失蹤、噤聲、流亡、父不在等,幾乎成為白恐年代的共通記號。懂的人都懂,不必、也不便多說。但在有些時候,這種情境是以更日常普通、或更隱晦曖昧的型態呈現。例如林亨泰(一九二四~二〇二三)的〈風景No.2〉(一九五九)及商禽(一九三〇~二〇一〇)的〈長頸鹿〉(一九五九)。乍看之下,那就僅是一片有著防風林的海濱風景,或囚犯嚮往窗外自由、年輕獄卒與典獄長因人生閱歷不同而產生的詮釋落差。然若將之置入一九五〇/戒嚴時期/白色恐怖的時空脈絡之中,也許讀者會發現,兩首詩在象徵結構上竟有高度雷同:強烈的監禁感(層層的防風林/窗子太高的牢房),以及防風林/高牆外的自由(海與波的羅列、窗),產生某種指向白色恐怖的解讀空間。然而話說回來,詩作本身並沒有提供足夠的訊息以判斷是否與白色恐怖相關。我們知道防風林的外邊是海,詩人卻將內邊留白。我們同樣也無從得知脖子如長頸鹿般不斷伸長的囚犯們的案由與罪名。這些情境太具象,同時又太抽象了。這是詩的特性, 有待不同讀者的詮釋補充,方能讓意義豐厚飽滿。但這樣的留白與抽象,也許不能不說是白色恐怖所致。如果政治、現實是一種禁忌,必須透過如此迂迴曲折、宛若暗語的路徑方能言說,那麽其美學與形式,毋寧也是白色恐怖留下的印記。

於是所謂的「白色恐怖詩」,儘管有些能以「事件/案件」為關鍵字辨認是否屬於「白色恐怖主題」,但在許多時候,它其實是隱微難辨的。或者說,我們能感受到它也許就「是」,但它太平凡、太廣泛地存在於詩的內與外,亦無法確認其邊界,終而成為某種廣義的「政治詩」。這麼一來,我們很難憑藉著幾行詩去斷定什麼是「屬於」白色恐怖的,或是,還有什麼「不屬於」白色恐怖。也因此,這一部詩選,既是一部「白色恐怖相關」的主題詩選,呈現白恐多面向的詮釋演繹,同時是一部以白色恐怖及轉型正義作為觀看視角、框架、問題意識,重新回望戰後臺灣現代詩迄今的發展,揉合美學表現與代表性考慮之下,以詩選的形式,形構出的一部「白色恐怖視角」下的臺灣現代詩史。這樣的讀法,並非以讀者的主觀性將所有詩作強解為白色恐怖,而毋寧是一種「詩的解嚴」。在某種意義上,讀者也必須先解除自己心中一碰上「政治」就會嗶嗶響的小警總。當我們帶著白色恐怖的問題意識重讀詩作,詩中那些偽裝成日常風景的白色恐怖,才會從留白與抽象之中顯影。

這部詩選分為上下兩卷、八輯,收錄詩作一七一首。上卷著眼於白恐經驗/白恐時代的詩性呈現。下卷是白恐事件/階段的遺緒、自我探問、轉型正義以及追憶、紀念、反省、展望。詩選總題「暗房與光」,乃借用自解嚴前幾年詩人李敏勇(一九四七~) 寫下的詩作〈暗房〉(一九八三)。他以密不透光的「暗房」,象徵統治者為壓抑政治異議分子,透過各種法令、情治系統與軍事審判的控制,所形構出高壓、虛偽的封閉結構。這座防範所有破壞性光源的「暗房」,正是在戒嚴/白色恐怖時期被「監獄化」的臺灣。人民不僅身體遭到戕害、拘禁,精神也受到嚴密的壓抑、扭曲。然而這座高度戒備,沒有窗,亦沒有出口的人工暗房,也並非沒有弱點。只要一絲光的滲透,就足以造成破壞。與此相對,被禁錮在暗房中的人們,只要望得見一點星空、聽見一點濤聲,就能對自由抱著希望。

輯一「日夜我在內心深處看見一幅畫」,輯名取自跨語世代詩人錦連(一九二八~ 二〇一三)於一九八七年的詩作,作為對戒嚴時期內心世界的回望。那是一幅由層層黑雲疊覆,以看不見的力量重壓著無數手臂、卻也有八方趕來增援的手臂構成的圖景,掛在期盼和貞潔的良心壁上。看著它時,會聽見骨頭輾軋、手臂斷裂、身體碎裂的聲音。藉此標題,我們希望呈現在威權統治/白色恐怖時期不可說,而必須隱晦表現的受難見證、在惘惘威脅下的恐怖感與精神抑鬱。此輯收錄者,多為一九四〇年代末至一九七〇年代中期的作品,其中現代主義式的晦澀與灰暗,既是檢閱的躲避,也是心靈的苦澀。

輯二「門或者天空」,借用自外省籍超現實主義詩人商禽一九六五年的詩作。商禽的詩經常出現高度的監禁感。作為反面的門、窗或者天空,則是展開精神或肉體逃亡的密道。這首詩「沒有監守的被囚禁者」,深刻地呈現了白恐時代臺灣作為監獄島、以及在肉體及精神被雙重禁錮的人們的精神樣貌。此輯收錄的詩,主要呈現白恐無所不在的監禁/監視狀態下人的異化,與對自由的渴望。

輯三「聆聽濤聲」,輯名源自曾陷火燒島黑牢十七年的明哲(柯旗化,一九二九~ 二〇〇二)的詩作〈綠島的濤聲——政治犯的生活回憶〉(一九八九)。此輯選錄的作者明哲、曹開(一九二九~一九九七),有火燒島的牢獄經驗,他們的詩,也是白恐受難者的自述。詩人謝建平(一九六五~),主張臺灣獨立,一九九〇年馬祖服役時遭設局被控「敵前抗命」,按戰時軍律唯一死刑收押禁見於馬祖軍事看守所。詩人們隔著監獄的牆聆聽濤聲,既是對故鄉、親人的想念,也是等待,並想像自己與鐵窗外的自由世界共有同一世界的唯一方式。

有別於前一輯的作者/詩中人物由火燒島、馬祖的監牢聆聽濤聲,輯四「黃昏的故鄉」收錄的關於「海外黑名單」、或海外臺灣人的詩作,則是隔著更廣闊的海洋,從美國、日本等地遙望故鄉臺灣。輯名源自文夏(一九二八~二〇二二)填詞、翻唱自日本曲的〈黃昏的故鄉〉(一九五九),這是海外臺灣人聚會時最常吟唱的歌曲之一。輯中的作者陳芳明(一九四七~)、胡民祥(一九四三~)等都是中華民國政府的海外黑名單,長年無法返臺。而流亡日本、從事臺灣獨立運動的「最後一位黑名單」史明(一九一八~二〇一九),要到一九九三年才冒著被緝捕的風險返臺。除了想歸鄉而不可得的鬱悶,當臺灣發生美麗島事件、林宅血案,他們無法趕赴親臨的「未竟的探訪」,也成為心中難以抹除的惆悵。

下卷自輯五「未亡人」始。白恐事件所影響的,並非只有遭害、受難的當事人, 其家族、親屬及相關的人際網絡也難以倖免。白恐的傷痕,甚至如同某種精神的印記般,被未亡人及新生兒一代代地繼承、遺傳下來。此輯聚焦於白恐時代父缺席的家庭/家族故事,以及倖存者的餘生。劉克襄(一九五七~)的詩,是重要的代表作。關於政治犯家屬的轉型正義,輯中收錄的吳晟(一九四四~)〈和平宣言——致楊建〉(二〇一三)寫道,歷史雖然還給白恐受難者楊逵(一九〇六~一九八五)名聲,然而對於作為二代的楊建(一九三六~二〇二〇)及孫輩而言,卻未曾補償,也未能平反。「沒有誰問你,如何還給你/至少免於驚悸的童年/至少免於歧視的青少年/至少免於困阨的中壯年」。

輯六,是「闇中問答」。一九七二~七四年,由於釣魚台事件、中華民國退出聯合國等一連串的外交危機,以及五〇、六〇年代「現代主義運動」發展的困境,臺灣發生「現代詩論戰」,針對詩的傳統及詩的功能性展開論辯。其中一項影響,便是詩的目的及其典律,往社會性及現實主義挪移。此輯收錄的,多為七〇年代中期至八〇年代解嚴前夕的詩作。詩人在威權體制、白色恐怖的陰影下自我探問:「什麼是詩人的責任?你寫出時代的心聲了嗎?」此輯聚焦於白恐階段的言論控制下,詩人責任的自覺,對於思想及言論自由的追尋、以及詩的力量的展現。輯名源自鄭烱明(一九四八~)詩作〈闇中問答〉(一九八一)。

輯七「飛過廣場的蝶」,多選自八〇年代末乃至九〇年代作品,並聚焦於三個意象/關鍵字:銅像、廣場與歷史,呈現詩人對於解嚴前後威權體制之崩解及其遺緒的思考。銅像是威權/白恐時期的領袖崇拜,眾多以銅像為主意象的詩聚集在一起,宛若銅像城之再現,又像銅像撤除集中的慈湖園區。廣場,既是領袖之紀念、威權之體現,卻也是臺灣民主運動發生的重要場所。本輯題名同時源自白萩〈廣場〉(一九八四)及拾虹(一九四五~二〇〇八)〈蝴蝶〉(一九八九)之意象,以飛過廣場的蝶,詩性地見證威權時代的崩解、與自由時代的新生。而當自由新生,遲到的歷史重建及轉型正義, 則成為下一個時代的新課題。

延續前一輯詩人念茲在茲、並不時感到憂憤的歷史記憶及轉型正義課題,作為詩選最後一輯的輯八「是毋是寫一首詩來記念春天」,選錄解嚴前後至今詩人們遙寄白色恐怖相關案件受難者的詩作。遙想與致敬的名單,包括:賴和英靈、鍾浩東、簡吉、李張瑞、黃溫恭、高一生、簡國賢、柯旗化、趙天儀、林義雄、陳文成、楊逵、陳映真、吳耀忠、鄭南榕、蔡瑞月、六張犁亂葬崗的白恐受難者們、綠島受拘束的前輩們等。這一份名單,既是對白恐年代受難者的共感與緬懷,是對歷史的反省,更是對於臺灣未來的祝福與展望。此輯輯名,取自陳胤(一九六四~)詩作〈是毋是寫一首詩來記念春天——予楊貴〉(二〇一三)。

當我們以白恐作為視角,在戰後臺灣現代詩的長河之中嘗試辨認或隱或顯的白色恐怖,其所意味的,是詩的解嚴,閱讀的解嚴:當代讀者對白恐的認識多廣、多深,其對詩的理解,以及想像力的高低,便共同決定了「白恐詩」的詮釋空間及可能邊界。也因此,這一部詩選集的編選工作本身,不免是極後設、極當代的指認詮釋,必然也是未完成的,需要與時俱進的。而詩之所以為詩,楊牧所謂詩的「抽象超越」,使得它能夠脫離現實指涉的層次而成為一抽象結構,「無窮盡的給出體⋯⋯在這結構裡,所有的訊息不受限制,運作相生,綿綿亙亙」,不被綁定於單一議題、讀法,甚至不受白恐時代拘束、檢閱,通過繁複多彩的美學、幽微多歧的路徑,持續向當代的讀者報信。當小說以虛構,散文以紀實,詩的抽象超越,我想是其之於白恐所能為的方式。因為詩是自由, 是反抗,是美,是同情與愛,是現實的昇華,或容我再次借用楊牧的話:「賦這不美的世界以某種解說」。

內文 : 〈暴裂肚臟的樹〉 /白萩

1

鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒

在黝暗的口腔中森然示威的惡狼之牙

鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒

這是我們的刑場,面對著前方

一排銃鎗深沉冷漠的眼,虎虎眈視

我們以一座山的靜漠停立在刑臺上

這是最後的戰爭

2

一樣有地平線在腳下等待築墓,我們躺著

從這裡望去,無遮攔的天空以一片海浪從邊緣

站起來見證。這是最後的戰爭

空間已成為冰庫,它的凝固

從四方向軀體逐漸侵來

而時間成為一把尖利的錐子

一秒一秒的在心房鑿洞

這是最後的戰爭

在這刑臺上

3

鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒

我們以一座山的靜漠停立在他的面前

沒有哀求沒有退縮

以不拔的理由走向這最後的戰爭,在最後

由一串暴雷的狂吼怨恨這被撕裂的粉屑

4

而天空睜著盲目

無雲翳,無影像,無事件

〈門或者天空〉 /商禽

時間 在爭辯著

地點 沒有絲毫的天空

在沒有外岸的護城河所圍

繞著的有鐵絲網圍

繞著沒有屋頂的圍牆裡面

人物 一個沒有監守的被囚禁者。

被這個被囚禁者所走成的緊

靠著圍牆下

的一條路。

在路上走著的這個被囚禁者

終於 離開了他自己腳步所築

的路

他步到圍牆的中央。

他以手伐下裡面的幾棵樹。

他用他的牙齒以及他的雙手

以他用手與齒伐下的樹和藤

做成一扇門;

一扇只有門框的僅僅是的門。

(將它綁在一株大樹上。)

他將它好好的端視了一陣;

他對它深深地思索了一頓。

他推門;

他出去。……

他出去,走了幾步又回頭,

再推門,

他出去。

出來。

出去。

在沒有絲毫的天空下,在沒有外岸的護城河所圍繞著的有鐵絲網所圍繞著的沒有屋頂的圍牆裡面的腳下的一條由這個無監守的被囚禁者所走成的一條路所圍繞的遠遠的中央,這個無監守的被囚禁者推開一扇由他手造的祇有門框的僅僅是的門

出去。

出來。

出去。

出來。出去。出去。出來。出來。出去。

出。出。出。出。出。出。出。

直到我們看見天空。

〈綠島的濤聲──政治犯的生活回憶〉 /明哲

原以為秋風吹的時候

服完刑期

就可回到妻兒等著的我家

可是美夢已破碎

如今我是一隻工蟻

白天強制勞動

晚上拖著疲憊不堪的軀體

絕望而孤寂地聽著

由高牆外傳來的濤聲

離家時

老大才五歲

老么還抱在妻的懷裡

而後十二年

一直沒見過孩子們

不知情的孩子們依然相信

妻用心良苦的謊言

「爸爸在美國」

親愛的妻

請您原諒

這漫長的歲月

諒必常以淚洗面

我何嘗不知道您的痛苦

只是想到被欺凌的蕃薯同胞

實在無法愛這醜惡的老帝國

由勞動營鐵窗吹進來的

離島的海風刺骨

同伴入睡後

獨自坐在堅硬的木床上

噙著眼淚聽著

一波又一波

拍岸的濤聲

〈你莫去〉 /胡民祥

想講

你莫去

料未到

一去二十年

你飛出松山的秋天

我四十外

如今

四十外的是你

知影你有

二個千金抹牛油

食麵包配牛奶

毋知有愛食

燒肉粽無?

聽講啥物?

海外有烏名單的飛鳥

敢是若像?

曾文溪埔飛天的烏鶖

毋過

烏鶖雖然秋天後消失

總是若到春天

怹會閣飛倒轉來嘉南平原

恁內公外媽看無你

春天時常問起

到九十外猶原無影

怹只好先轉去

想講

你莫去

想未到

一去二十年

到今

猶原是

失蹤的烏鶖

最佳賣點 : 從現代詩的閱讀再次認識轉型正義的重要性

「也許在小說與散文仍蟄伏靜默之際,詩已率先見證了白色恐怖。」