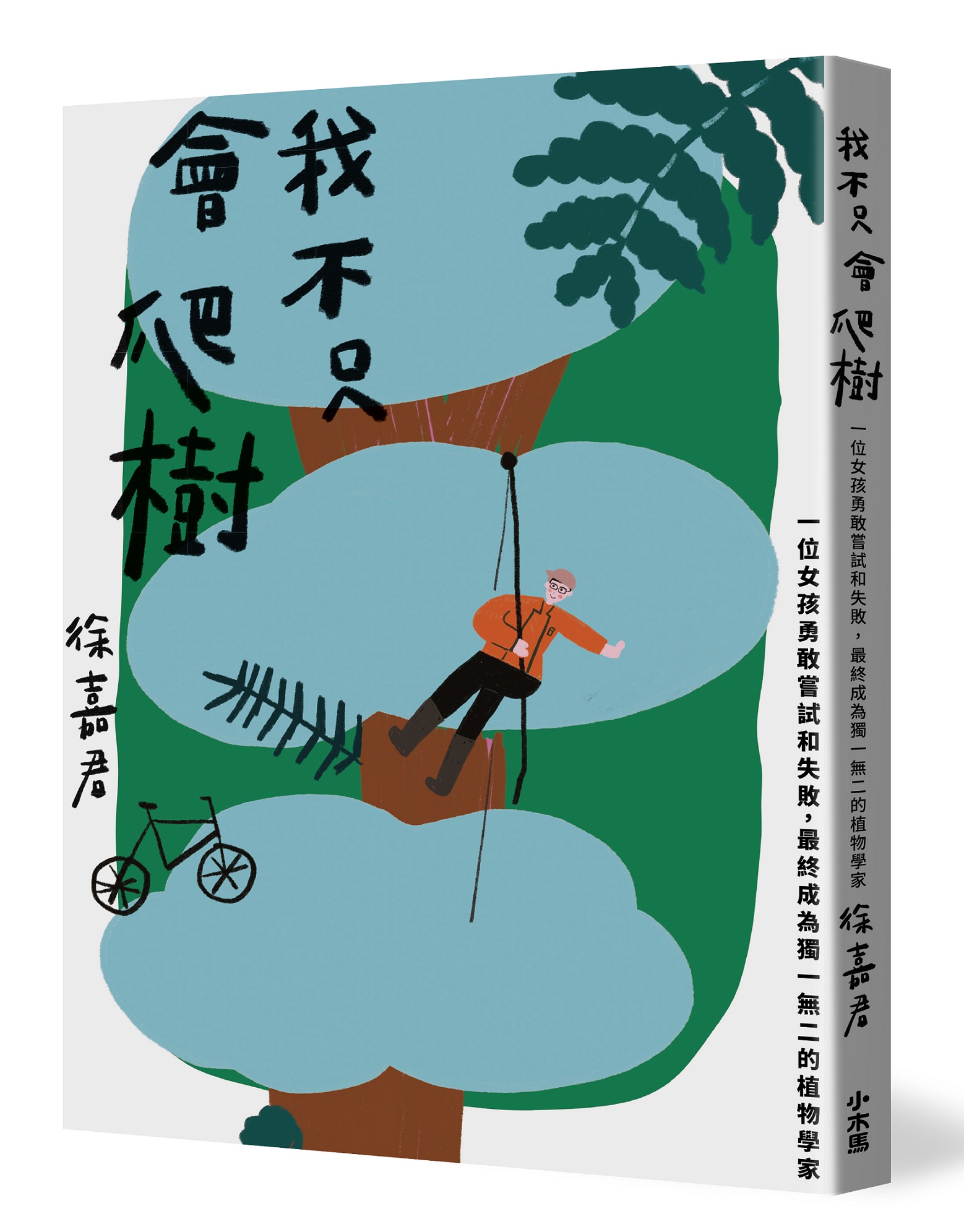

我不只會爬樹: 一位女孩勇敢嘗試和失敗, 最終成為獨一無二的植物學家

| 作者 | 徐嘉君 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 我不只會爬樹: 一位女孩勇敢嘗試和失敗, 最終成為獨一無二的植物學家:★這是一位臺灣女性科學家的學習歷程,過程中有挫折、有迷惘,也有投入在職場、興趣上的熱情與現實。 |

| 作者 | 徐嘉君 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 我不只會爬樹: 一位女孩勇敢嘗試和失敗, 最終成為獨一無二的植物學家:★這是一位臺灣女性科學家的學習歷程,過程中有挫折、有迷惘,也有投入在職場、興趣上的熱情與現實。 |

內容簡介 ★這是一位臺灣女性科學家的學習歷程,過程中有挫折、有迷惘,也有投入在職場、興趣上的熱情與現實。她想對小時候的自己,也對現在的青少年說:「每個人都是獨一無二的存在,所以當怪胎也沒關係,誠實做自己,才可以自由自在。」★求學時期,我們一定有過對未來迷惘的時候,要考哪一所學校、要選哪一個科系、要繼續做研究嗎?更困難的是,決定休學、決定轉科系、決定出國念書……以上決定,徐嘉君都幹過:因為制服,堅決不讀北一女;因為喜歡畫畫,聯考前夕才決定工業設計系;因為參加了環保社,研究所改念臺大植物所;因為想出國旅行,於是申請留學到了荷蘭讀博士……雖然有迷惘、有挫折,但不讓自己消耗太多能量,選擇了就勇往直前,是她的堅持,徐嘉君就是一個這樣「Just do it」的熱血女子。一個對自然充滿好奇的小女孩,成為了附生植物學家徐嘉君從小就對動植物有興趣,不過她的興趣廣泛,因為喜歡畫畫設計,而考進成大工業設計系,最終卻因為喜歡蘭花,而成為專研「附生植物」與「森林樹冠層」的田野生態學家。她的工作不只是做研究、寫報告,更要穿上吊帶、綁上安全繩、一步步爬上數十公尺高的大樹,只為了看見高樹上的生態系。不因失敗而挫折太久,立刻轉換道路全力以赴研究所第一年就因為地震失去了她的研究樣區,徐嘉君沒有想很久就決定休學進入職場,開始研究她喜愛的植物;因為喜歡雨林樹冠層的研究,她放棄攻讀大學的獎學金;完成荷蘭萊登大學的碩士學程後,最終她選擇留在臺灣研究森林生態,如願拿到博士學位。她走了一條少有人走的路,也遇過自我懷疑與挫折,但從未放棄對自然的熱愛。透過這本書,你不只會認識森林中的「空中植物」、生態研究的現場工作,更會看到一個人如何找到自己熱愛的方向,勇敢的走下去。本書特色●特殊職業第一線 * 臺灣女科學家真實經歷揭開「附生植物學家」的日常,讓青少年認識「森林研究」這項少見又充滿挑戰的職業。●從學術迷惘到自我探索的心路歷程透過作者如何在升學壓力、家庭變故與人生迷惘中,摸索出屬於自己的學習與志業之路,激勵同樣身處對未來迷惘的現代學子。●激發學習動機 * 擴展生涯想像透過書中豐富的真實故事,讓青少年看見:學習的終點不只是考試,而是找到能持續一輩子的熱情。

各界推薦 「每個人的人生軌跡都不一樣,有些人的天生個性可能也不是學得來的,但徐嘉君的人生經驗跟故事,除了很好看以外,也確實是年輕學生一個很好的參考對象。人生還在很前段的人可以看,在面臨未來方向的選擇時,除了所謂「好走的路」以外,還有哪些可能性,以及平時如何鍛鍊對自身興趣與熱情的誠實度和敏感度。老實說,不只是年輕人,我到這把年紀了,也都還是覺得徐嘉君的故事頗激勵我呢!」───科技業數據科學家 范敏毓「這不僅是一本寫給青少年的書,也深刻的反映吾輩六年級生的生命經驗與集體記憶。書中娓娓道來青春的迷惘、理想與現實的掙扎、科學與人文的交會,更觸及國家認同、世界探索與全球視野等議題。她以誠懇的筆觸,訴說自己的追夢歷程,鼓勵年輕讀者們活出自信,勇敢做自己。」───得名財經科技大學通識教育中心專案助理教授 陳淑容「她的工作最讓人羨慕的一點,就是她是少數能把工作跟興趣結合在一起的人,同時還可以組成團隊,完成找到臺灣最高樹的這個遠大的目標。當然野外工作也有極其辛苦,及需要學習很多不同知識及技巧的地方,這些都非常值得大家細細觀察及學習,同時也鼓勵大家勇敢的走出舒適圈,找到屬於自己的熱情與方向。」───科技公司技術專案經理 彭昶瑋

作者介紹 徐嘉君林業試驗所副研究員,以及「找樹的人--巨木地圖計畫」主持人。臺灣少數研究樹冠層附生植物的學者。2018年成立「找樹的人」團隊,利用光達資料,尋找臺灣最高的樹,並於2023年找到了臺灣第一高樹「大安溪倚天劍」,樹高84.1公尺的臺灣杉,也是東亞第一高樹。

產品目錄 推薦序1.Just Do It的徐嘉君………………范敏毓2.築夢踏實:獻給臺灣母土與青少年朋友們的深情之書………………陳淑容3.勇敢走出舒適圈,找到屬於自己的熱情與方向………………彭昶瑋第0章 決定用田野生態學家來自我介紹專欄 林試所的研究人員在做什麼第1章 對動植物都很感興趣的女孩發現外星生物!/綠繡眼與蚯蚓第2章 慘綠的學生時代國中的平行線/角落生物變身啦啦隊隊長/寧死不上北一女/「藍色大門」內的喜與悲/體力過剩的高中生第3章 工業設計的真相聯考前一刻的選擇/上了一年的工設課第4章 改變一生的事參加環保社/能高越嶺/小草研究室/福山植物園專欄 什麼是附生植物第5章 堅持與本能不是不努力,而是維持長久的努力/奇怪的堅持/生態觀察的本能/喜普鞋蘭第6章 嘗試新的事物畢業作品是設計一輛單車/成為貓奴/攀岩與滑雪/海洋國家第7章 到荷蘭留學學會用英文聽課的技巧/合法旅行/博士班的兩難/樹冠層研討會/如何學爬樹專欄 樹冠層探險第8章 跨出舒適圈卡阿郎/團隊合作/Plan B/知心好友/不只是科學第9章 人生苦短不要留下一櫃子的新衣服/咖啡很苦嗎?/全球視野/想對小時候的自己說什麼

| 書名 / | 我不只會爬樹: 一位女孩勇敢嘗試和失敗, 最終成為獨一無二的植物學家 |

|---|---|

| 作者 / | 徐嘉君 |

| 簡介 / | 我不只會爬樹: 一位女孩勇敢嘗試和失敗, 最終成為獨一無二的植物學家:★這是一位臺灣女性科學家的學習歷程,過程中有挫折、有迷惘,也有投入在職場、興趣上的熱情與現實。 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267626467 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267626467 |

| 誠品26碼 / | 2683007074007 |

| 頁數 / | 208 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*1.3cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 352 |

推薦序 : 推薦序1

Just Do It的徐嘉君

范敏毓/科技業數據科學家

徐嘉君跟我是高中同學,師大附中是我們那個年代的明星學校之一,在那個聯考的時代裡,成績好(更正確的說是很會考試)占了很多便宜。大人們會告訴你,你什麼都不用管、什麼都不用做,只要把書讀好就好了。所以會考試的人可以只做應付考試這件事,而把一個人在成長過程中許多其他的學習給省略掉。

但這種聯考紅利也是有成本的,我是到年紀大了以後才發現,當年為了貪圖這些聯考紅利,我其實付出了一些代價。簡單的說,就是拿誠實度與好奇心出來跟聯考紅利交換了,有點類似小美人魚為了得到一雙腳而交出聲音那樣。舉例來說,對於一些問題的理解,我可能只追求到考試能夠答對的程度就停了,沒有誠實的將剩餘的疑惑釐清;我把時間投資在解很多題目,因為那對考試拿高分有幫助,卻放棄了得到對一個題目徹底理解以及融會貫通的樂趣。而我對一些事物的好奇心,也往往都在大人們說「不要花時間在課業以外的事情上」時提前腰斬——不管我對這件事多感興趣。

環顧四周,我會說學生時代大部分的(會考試的)人應該都與我類似(這算地圖炮嗎),我們把一生中,學習能力與吸收能力最強、最快、最好的一段時間,投資在應付考試上,而不是投資在訓練自己追尋、探索往後數十年人生方向的能力上。

在這一點上,徐嘉君跟大家還滿不一樣的。高中的時候我只覺得這人很有意思,但說不上來為什麼;他並不特立獨行,也不是什麼怪人,可就是有點不一樣。要到很多年以後,我才明白他有趣在哪裡:這人的誠實度跟好奇心都沒怎麼打折耶,而且他也享受了聯考紅利。從高中到現在,他做事情的出發點,始終源於他的興趣與好奇心,少有琢磨在世人的評價或現實的回饋上;但同時他也不是一個缺乏現實感的人,徐嘉君絕對有他「down to earth」的一面,因此她才能一次又一次,帶領團隊走過艱難的找尋高樹的旅程,平安順利的下山。

我在臺灣生活了二十多年,大學畢業後才到美國留學工作,在美國生活一段時間以後,回顧自己的臺灣經驗,讓我覺察到臺灣人常有的一種「無奈感」。什麼是無奈感?比如說,有些人也許對某些事情有著憧憬與嚮往,或者對什麼事情感到不滿意,卻往往只停留在原地表達他的憧憬或不滿,而沒有真正付諸行動去試圖做些改變。缺乏行動的原因大多不是懶惰,而是一種覺得事情不可能被改變的無奈:因為事情太難、工程太浩大、想要說服的對象太過固執不可能改變心意、自己太無能、自己運氣不好、自己並不是人生勝利組、自己太忙等,理由多如牛毛,但總不脫一種「做了也沒用」的無奈感。我在臺灣的時候,也是一個內建無奈感的人,當時其實不覺得這樣有什麼不對,直到在美國生活一段時間以後,看到很多美國人的出廠設定一點也不無奈,反而像是 Nike 那個知名的廣告詞 「Just Do It」,讓我心生嚮往之外,也決心要來跟他們學習Just Do It。

無奈感驅使的生活,難免充滿了很多負面情緒,除了無奈、無能的感覺以外,也常伴隨著後悔與埋怨,因為覺得自己被這個世界給團團限制住,有志難伸。但我觀察Just Do It的美國人,發現即使他們最終的成果比不上內建無奈感的拼命三郎臺灣人,他們整個情緒卻是非常神清氣爽的,而且充滿自信。那種發自內心的自信,讓人看了很舒服,也很嚮往。

徐嘉君就是這樣一個Just Do It的人。從他的書裡面可以一再看到,他如何誠實的順著自己的興趣去努力,而且一但決定要嘗試什麼事情,他一定全力以赴,動力全開,絕對不會因為怕失敗而有所保留。即使不是所有結果都如他所願,即使他也常會在事情不如想像之後需要轉換方向,但他從來不會停留在原地,不管是成功的甜美,還是失敗的痛苦,都不曾阻擋他繼續向前的腳步。所以我常常覺得他的人生過得很飽滿,像一顆灌飽氣的氣球,他的輸出很少浪費在自怨自艾這類的負面情緒上,能量轉換率極高。相較之下,如果一個人充滿太多無奈、遺憾跟保留,人生花費太多力氣在哀悼「what if」跟悔不當初,那就可能會像一顆沒打飽的氣球,表皮充滿皺摺……。

當徐嘉君告訴我,她的書的主要目標讀者群是學生或年輕人時,我就覺得這家出版社真有眼光,雖說每個人的人生軌跡都不一樣,有些人的天生個性可能也不是學得來的,但徐嘉君的人生經驗跟故事,除了很好看以外,也確實是年輕學生一個很好的參考對象。人生還在很前段的人可以看,在面臨未來方向的選擇時,除了所謂「好走的路」以外,還有哪些可能性,以及平時如何鍛鍊對自身興趣與熱情的誠實度和敏感度。老實說,不只是年輕人,我到這把年紀了,也都還是覺得徐嘉君的故事頗激勵我呢!

在此除了要恭喜老朋友出書(「回憶錄」聽起來頗偉大),也祝福她能一直繼續這樣飽滿的生活方式,在不傾家蕩產和傷筋動骨的前提之下,可以一直從事她所熱愛的戶外運動和附生植物研究。如果有一天,徐嘉君成了金氏世界紀錄上,年紀最大的爬樹老婆婆,我也不會太驚訝的。

內文 : 第0章

決定用田野生態學家來自我介紹

曾經有一段時間,我對生涯規劃陷入迷惘,那時我剛完成碩士學業,我的論文題目是「福山試驗林楠櫧林著生植物生物量與營養鹽之研究」,也就是研究福山植物園的附生植物,估算在這個附生植物生態豐富的低海拔潮濕森林中,附生植物的生物量跟營養鹽含量。(結果不出意料,附生植物在台灣東北部的森林中,生物量雖然只占全森林的百分之五,營養鹽卻高達整個森林枝葉層的五分之一,對森林生態系的養分循環十分重要。)

畢業後,我想趕快開始自給自足的生活,就去找了一份雜誌社的工作,這是一個報導自然與旅遊方面的出版社,叫做《大地地理雜誌》。我工作了幾個月後,覺得我比較想變成被訪問的那些生態學者,所以就辭職了。那時我的大學母校──成功大學生命科學系,開設了第一屆的博士班,於是我回到大學待過的「小草研究室」重新當學生。

因為碩士論文的主題,我對樹冠層相關的研究很有興趣,尤其是樹上的附生蘭。每週末我都會去逛花市跟苗圃老闆聊天,工讀的薪水都花在買蘭花,成了所謂的「狂蘭症患者」。等到讀博士要寫論文時,我提出想做最喜歡的豆蘭傳粉生態,但指導教授覺得這個題目太大,可能無法如期畢業,就勸我改題目。

當時我們研究室在南投的北港溪流域做植群調查,除了樹冠層生態以外,我其實對理論生態很有興趣,所以就提了一個博士論文企劃,主題是探討為什麼有些區域的植物多樣性比其他區域高,研究區域就設在埔里附近的北港溪上游流域。

然而我在大學時代並非主修生命科學相關科系,所以博士班期間被系上要求補修許多大學部的基礎課程,通常是實驗室或分子生物方面的學分。生命科學的研究範圍很廣,偏偏這方面就不是「我的菜」,所以書念得不是很甘願,臺北家中母親的健康也出了一些問題,此時我陷入人生的低潮。

那是一九九九年的九月二十一日凌晨,我還在用撥接網路看日本影集解悶的時候,忽然一陣天搖地動,我衝出租賃的頂樓小套房,站在陽臺上,看到整個天空閃耀一片白光,後來我才知道那叫做地光,聽說在大地震發生時偶爾會看到。

當晚就是造成中臺灣死傷無數的九二一大地震。地震後全台一陣兵荒馬亂,一直到清晨五點左右,震央在埔里附近的消息才從廣播裡放送出來。

隔了幾天,搜救團體挺進山區,才知道震央是在一個名為九份二山的小村落,震央有如被原子彈轟炸過一樣,山崩地裂,連平房都飛到幾百公尺外。我才想起地震發生前一天,我們小草研究室剛好在九份二山調查。向晚時分山間小路濃霧瀰漫,我們還跟一位在地的老農問路,沒想到才過了一天,這整個村落就從地圖上消失了。

而我的研究樣區也殘破不堪,研究計畫也被迫暫停了。

我思考了幾天,跟老師提出休學的提議,回到北部重新思考人生規劃,然後一邊準備林業技師的高等考試,一邊在林業試驗所當研究助理。二OOO年的十二月我錄取了林務局(現在改制為林業及自然保育署)在臺東的職缺,於是隨身攜帶了幾盆小小的附生蘭寵物,前往臺東知本工作站報到。

在臺東實習期間,人生地不熟的我,每天傻傻的跟著前輩上山巡查違法占用地,不時與同事在下班後去海邊撿石頭、看海,過著悠哉的東臺灣生活。如果就這樣穩穩的從事林業工作一直到退休,好像也不是太糟。但生性好動的我似乎無法忍受穩定的生活,所以在臺東工作滿四個月之後,我就去申請福山植物園的職缺,但人算不如天算,後來被改派到高雄的扇平生態科學園。

扇平是一個好地方,但我任職時,我工作的地方是手機常收不到訊號,也沒有無線網路。還記得有一晚我獨自在山上,接到我弟的電話叫我打開電視,我看到新聞臺播放紐約的雙子星大樓上,插著一架冒著煙的飛機影像時,覺得我是在作夢吧?那是震驚世人的九一一恐怖攻擊。

雖然身處通訊不便的島國之南深山,我倒是在這裡完成了一篇附生植物的研究報告,並被刊登在《SCI》所收錄的期刊上。記得那時還是到六龜郵局,將點陣印表機印出的稿件,以國際郵件寄到《Journal of Tropical Ecology》期刊編輯部。後來因為我的附生植物研究專長,我被「借到」福山植物園協助來訪的美國堪薩斯大學、附生植物生理生態大師克雷格˙馬汀(Craig Martin)教授,執行野外及室內的實驗研究。

我從克雷格教授身上學到很多做研究的方法,從題目發想、實驗設計、到研究報告的撰寫;他是一個對教學抱持著高度熱情的老師,在美國甚至有一門課是同時有上千人選修的生物通識課程,對象是大學裡的非本科生。能夠突破同溫層傳授專業知識且引起學生的興趣,我覺得他真的是很厲害的老師。二OO五年的三月春天,克雷格邀我到堪薩斯大學訪問三周,實地參與研究室的運行與美國的大學學術生活。更棒的是,克雷格願意提供獎學金,支持我到他的大學攻讀博士班,這將是我第一次在國外生活……不過,我放棄了這個大好機會。

我自覺心裡最想從事的研究,還是在熱帶雨林裡,探險五花八門的森林樹冠層,但以我當時薄弱的知識和資源是不可能做到的。留在克雷格的研究室攻讀博士雖然保險,但可預見的未來,我應該就會以「生理生態」的實驗為主,與浪漫的原始森林探險幻想一點也沾不上邊……

其實當時的我也不知道要怎麼做,才能靠近夢想。

二OO五年夏天,我申請了萊登大學的永續與生物多樣性碩士學程,我跟老公Brian辭去工作,貸款到荷蘭唸書。當時只是想出國見見世面,順便旅行(笑)。荷蘭的兩年求學生涯帶給我很大的文化衝擊,期間我遇見了阿姆斯特丹大學的揚˙沃夫(Jan Wolf)教授,他的博士論文就是在我夢想的中南美洲完成,也是「正港」的附生植物專家。我在兩年碩士學程結束後,在揚的指導下繼續攻讀阿姆斯特丹大學的博士學位。

最終我的博士論文也沒有如我所願,在什麼中美洲或新幾內亞的雨林中進行,而是在我的家鄉臺灣。隨著見識增長,我發現臺灣森林之原始多變,也完全不輸給國外的熱帶地區,在之後的篇章中會跟大家說明。六年後,二O一三年的九月,我終於回到阿姆斯特丹的百年小教堂口試,並拿到博士學位。

從一九九七年碩士畢業,想要再進一步深入樹冠層的研究,花了我十六年的時間去探索,我終於發現,我想要從事的研究類型是結合田野觀察、操作與資料分析,再利用生態理論去加以解釋,大抵可以稱之為田野生態學家(field ecologist)。

果然釐清自己想要變成的人,跟研究森林生態的過程一樣漫長啊!

最佳賣點 : ★這是一位臺灣女性科學家的學習歷程,

過程中有挫折、有迷惘,也有投入在職場、興趣上的熱情與現實。

她想對小時候的自己,也對現在的青少年說:

「每個人都是獨一無二的存在,所以當怪胎也沒關係,

誠實做自己,才可以自由自在。」★