Le Discours Philosophique

| 作者 | Michel Foucault |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 哲學論述:傅柯的「何謂哲學」法國最重要的當代哲學家直接且全面書寫哲學的唯一著作:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞 |

| 作者 | Michel Foucault |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 哲學論述:傅柯的「何謂哲學」法國最重要的當代哲學家直接且全面書寫哲學的唯一著作:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞 |

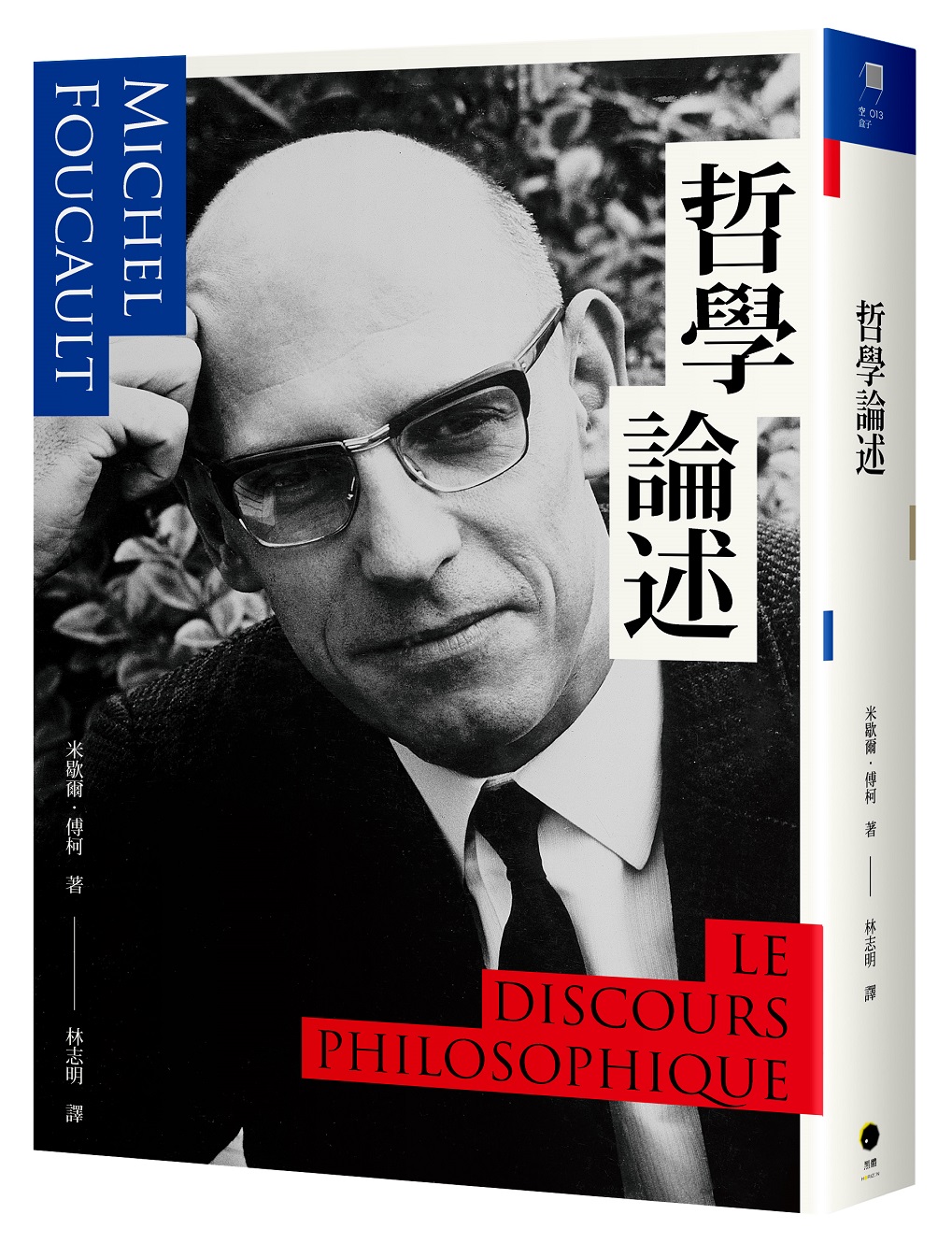

內容簡介 傅柯的「何謂哲學」法國最重要的當代哲學家直接且全面書寫哲學的唯一著作傅柯從未問世之手稿塵封近六十年後首度公開完整呈現他對哲學本質的系統思考「自從笛卡兒以來,西方哲學中所有的偉大幻想,並不是哲學家皇帝,也不是哲學智者,或是道出世界之自然秩序的哲學家;而是改變日常的哲學家,僅僅透過知識的突然湧現。我們的整個文化曾經夢想一個意識的掌握,而那,便是革命。」──傅柯,《哲學論述》第五章〈哲學的與日常的〉「如果說傅柯的工作,直到他生命的終結,的確是一個哲學家的工作,那是因為他不停為自己的文化設下陷阱圈套──我們也要為自身設下陷阱圈套──以便打開以不同方式思想及生活的可能性。」──《哲學論述》編者歐拉齊歐.依雷拉(Orazio Irrera)、丹尼埃爾.勞倫資尼(Daniele Lorenzini)何謂哲學?它在今日扮演了什麼角色?一九六六年七月至十月間,正值《詞與物》出版後數月,米歇爾.傅柯動筆撰寫一份細緻縝密的手稿,他憑藉這部在他生前未曾付梓的作品,試圖回答這個眾說紛紜的命題。不同於當時那些致力於揭示哲學本質或宣告哲學已死的主張,傅柯以一種更為物質性的方式來理解哲學:他將哲學視為一種論述,並嘗試釐清其在特定背景下與其他類型論述(科學的、虛構的、日常的、宗教的)之間的運作機制及效益關係。《哲學論述》循此提出了一套嶄新的哲學史寫法,將焦點從對偉大哲學家的註解中搬移開來,儘管如此,尼采在其中仍占特殊的地位,因為正是在尼采的思想中,哲學開始轉化為一種對當下的診斷性實踐。哲學現今的任務正是從一批文化的「全整檔案」出發,指出何者塑造了我們當代的處境。儘管傅柯後來在《知識考古學》中專門探討此一計畫的方法論面向,卻沒有任何一部作品如《哲學論述》這般,明確闡述了他整體思想計畫的雄心壯志與理路脈絡。本書特色一、首度發表的傅柯未刊手稿,深入探問「何謂哲學」◎本書是傅柯於1966年撰寫、生前未曾付梓的哲學手稿,完整呈現他對哲學本質的系統思考。◎不同於揭示哲學本質或宣告其死亡的同時代聲音,傅柯提出「哲學是一種論述」的新視野,並試圖釐清與其他論述形式之間的運作機制。二、開創「哲學作為診斷」的新典範,尼采成為關鍵轉折點◎本書的核心論點是哲學應被視為「診斷當代」的實踐:自文化的「全整檔案」出發,指出塑造當代世界的深層結構。◎強調尼采在哲學史的特殊地位,開啟後尼采哲學的思想路線。三、全面揭示傅柯哲學計畫的雄心與方法論核心◎《知識考古學》為傅柯標誌性的方法論著作,《哲學論述》更清晰描繪其思想藍圖與關鍵理論──包含論述模型、形上學、存有論、檔案概念等。◎細膩鋪陳古典哲學到當代思想的演變脈絡,有助於理解傅柯思想發展史的重要環節。

作者介紹 作者簡介米歇爾.傅柯(Michel Foucault, 1926-1984)二十世紀極富挑戰性的法國一代思想家。青年時期就學於巴黎高等師範學校,並擔任多所大學教職。七○年代起任法蘭西公學院思想系統史講座教授,直至去世。傅柯的許多研究皆致力於探察全面的歷史,由此深拓出眾多清晰凝鍊、批判力十足的思路脈絡;其風格筆觸文學色彩鮮明,修辭考究,情感奔放,對歐美世界產生巨大影響。其經典著作有《古典時代瘋狂史》、《臨床的誕生》、《詞與物》、《知識考古學》、《監視與懲罰》、《監視與懲罰》、《性史》等。譯者簡介林志明現任臺北教育大學藝設系教授。法國高等社會科學研究學院博士,曾任國美館館長、巴黎第七大學訪問教授、臺大兼任教授。主要研究領域為影像研究、美學及法國當代思潮。主要譯著:布希亞《物體系》、傅柯《古典時代瘋狂史》、《性史:第一卷 知識的意志》、《性史:第二卷 快感的使用》、《性史:第三卷 自我的關懷》、班雅明《說故事的人》、布赫迪厄《論電視》、朱利安《功效論》、巴依尼《電影是一門造形藝術》等書。著有論文數十篇以中文、法文、英文、義大利文出版;近期專著為《解/嚴:台灣當代藝術家談戒嚴與解嚴》(訪談及策劃)、《古典時代瘋狂史導讀別冊》、《米開朗基羅的當代對話》、《複多與張力:論攝影史與攝影肖像》。

產品目錄 譯者序 診斷.考古學.尼采.檔案/林志明書系說明文本建立規則第一章 診斷第二章 現在第三章 哲學論述與科學論述第四章 虛構敘述與哲學第五章 哲學的與日常的第六章 哲學論述的誕生第七章 哲學的一般布署第八章 論述的兩個模型第九章 哲學、形上學、存有論第十章 哲學的描述第十一章 新的突變第十二章 在尼采之後思考第十三章 檔案第十四章 檔案-論述的歷史第十五章 今日的突變附錄 編者說明:本書書寫情境與脈絡解析原書編註概念索引人名索引

| 書名 / | 哲學論述 |

|---|---|

| 作者 / | Michel Foucault |

| 簡介 / | 哲學論述:傅柯的「何謂哲學」法國最重要的當代哲學家直接且全面書寫哲學的唯一著作:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267705513 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267705513 |

| 誠品26碼 / | 2682976769006 |

| 頁數 / | 352 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*2.2 cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 494 |

推薦序 : 譯者序

診斷.考古學.尼采.檔案

林志明

哲學作為診斷的事業

二○二三年夏,筆者走入巴黎蒙巴拿斯著名的查恩(Tschann)書店,映入眼簾的是新出版的傅柯著作《哲學論述》,那時傅柯已過世近四十年。這麼多年下來,他逐漸被認定為他的世代法國最重要的哲學家之一,而且這「之一」的色彩還在慢慢褪去。然而,傅柯生前出版的著作卻很少直接以哲學為主題:他總是把哲學和其他領域放在一起,在它們之間運思與寫作,比如歷史──像是《瘋狂史》、《性史》這兩部標誌他崛起前後期的鉅著。

在這本《哲學論述》所附的手稿來源與編者說明中記載著:這部手稿是傅柯在一九六六年夏天於文德孚爾.杜.波圖家族住所中書寫。而那時《詞與物》已經出版,他在那之後前往突尼斯大學教授哲學。這教職對傅柯是重要的,因為這是他第一次在大學中擔任的教席不再是心理學,而是哲學。

這部手稿過去被視為他在突尼斯大學教授哲學的課程準備,但實情卻非如此;倒是本書最後三章有關「檔案」的部分,是到了突尼斯才書寫的。

除了這是傅柯少見的直接以哲學為對象書寫的專著之外,另一個在一開始便特別吸引我的地方是,傅柯將哲學界定為一個「診斷」的事業。

這使得正在翻譯《性史》的我感到熟悉與親切,因為在上古希臘,的確曾如此看待哲學:哲學家是靈魂的醫生,這是上古哲學中常見的主題,也是一再於《性史》二、三卷中提及的。

但再細讀此書之後,會發現這也是一個尼采式的主題:哲學家是文化的醫生,他的任務是診斷出當前發生了什麼。

為了支持如此回應「何謂哲學?」的論點,傅柯持有一個很特定的觀點:哲學是一種特定的論述模式。

哲學作為一種特定模式的論述

為了奠立哲學作為一種有其特質的論述,傅柯將它和科學論述、虛構敘述(fiction)論述以及日常話語作出對比。這裡他使用的分析工具看似簡單,卻有著深意:這即是由「我-這裡-目前」(je-ici-à présent)構成的三項組。

這些看來簡單的語言要素,曾以「轉換詞」或「指示詞」(shifters)的命名受到研究。它們的特點是無法脫離其語境而能獨立確定。而且,它們都和發言的主體或時空位置有關。更專業一些的說法是,它們因而屬於陳述(énonciation)動作,而非此動作的後果,即陳述(énoncé)的分析層次。

傅柯分析,科學的論述將這三項組中立化了:讀者可以為它們代入任何時空下的任何主體。虛構敘述論述則以想像發明了自己的時空及主體:那是一個封閉的世界。

在傅柯的分析中,哲學論述反而是違反常識地更和日常話語接近,在它們之中的「我-這裡-目前」三項組,都維持著一個不可化約的外部性。哲學論述和日常話語不同的是,哲學有許多作用是日常話語所不做或不必做的,比如批判、自我奠基、正當化(解釋自己為何是真實的論述)等。但這個親近性,卻也說明了哲學和它的外部之間有一個不能分離的後果,而這一點終究引領至哲學和其當前狀況間的關係──哲學說出它所處的當前狀態,而這便是哲學作為診斷的來源:因為它是一種有此特定模式的論述。

雖然本書來自一份書寫上完成度已經非常高的手稿,它仍需要專家的編輯和註解。本書的兩位編者的確非常仔細及盡責,他們附上了詳盡的註解,也在書末附上一篇接近四十頁的長文,說明本書的書寫情境和脈絡解析。我高度建議學術興趣濃厚的讀者仔細閱讀編者們的解說與附註。他們的解說可以被當作是一篇嚴肅的專家學者導讀,而其眾多註解中經常閃現的,則是因為文體而被壓縮的小型研究紀要。

兩位編者說:「他在書稿中將現代哲學呈現為一種特定的論述,而它和它自身的當前狀態維持著一種非常獨特的關係,並將當代哲學──那是將尼采的「革命」嚴肅對待的哲學──呈現為一個診斷的事業。」

的確,傅柯《哲學論述》幾個大的段落已大致濃縮於這段話中,在提出哲學是一個診斷的事業(本書第一章),透過和其他論述類型的比較對照,說明它的特性之後(第二、三、四、五章),傅柯前進到對於現代哲學的考古學分析(第六至第十章),接著是尼采及後尼采哲學的解說(第十一、十二章)。最後三章則自成一格,它們圍繞著「檔案」這項主題,提出檔案-論述、它的歷史及它的現今狀況的診斷。前引編者們的基本斷定,即書中有著現代哲學(又稱為「古典時期」)和當代哲學(對於傅柯,那是後尼采哲學)的考古學分野,但在這裡,雖然對兩位編者充滿了敬意,我也要稍微提出一些帶點異議性質的補充:我認為,並非只有在尼采之後,哲學才呈現為一個診斷的事業,包括本書一開始提到的上古,包括編者註解中提到康德對「何謂啟蒙?」此問題的回應(第一章註一),皆顯現出哲學和診斷間的密切關係;而這一點,正是來自哲學論述和其外部不可化約的關係。

哲學論述的考古學

接下來,傅柯《哲學論述》運用五章來探討、分析、描述哲學論述的誔生、它之中的各種作用(fonctions)、形上學和本體論及其哲學論述兩大模型間的關係,最終收束於此一描述的方法學討論。

這是本書具高哲學專業密度的五章,橫亙其中,出現了許多傅柯所處時代的重要主題,比如形上學的摧毀、哲學史是否是哲學的一部分;或是傅柯自己關心且致力分析過的主題,比如再現的形上學、人類學圈環與有限性的分析;或是他一直不曾離開的一些根本判斷:笛卡兒的肇始地位,康德作為西方現代哲學的分水嶺或重心等。

在這密度極高且牽涉廣泛的五章中,我們可以看到內在於其中存有一個哲學論述的系統性分析,而這是傅柯將哲學進行歷史化的方式:它和同時代的類似嘗試,比如蓋爾胡及維依芒(參見第十章編號三的長註),皆有著以「系統」為核心的進路,而這也是本書最具「結構主義」色彩的部分。

參照兩位編者的整理,這個系統可分為五個層次:

首先是與「我-這裡-目前」三項組的關係,這是第一層;接著是論述的四個作用所構成的系統:這四個作用分別是正當化、詮釋、批判及闡述。這是哲學論述考古學分析的第二個層次。

第三個層次被稱為「理論網絡」:

「它構成了『哲學的大型組織綱領』。每一個作用乃是在這些網絡之內施行,產生出四組『論述建構』,其中的諸元素相互排除,因為它們標誌著各種『選擇點』。正當化因而或是在一個揭開遮蔽的理論中,或是在一顯現的理論當中完成;詮釋或完成於生成的分析,或完成於意義的尋求;批判或完成於拆解表象的解釋,或完成於對隱含者或潛意識所做的揭露;最後,闡述或完成於一知識的百科全書式秩序,或完成於記憶無限定的回復。」

接下來則是開始看到哲學論述顯露於外的元素,它們構成了哲學論述考古學分析的第四層,其內容乃是傅柯所謂的「第一級領域」或「偉大任務」:包括「主體理論、根本及原初意義的發現、日常世界具實踐性質的轉化、世界的邏各斯或世界理性的述說」。(同上)

最後一個層次,也是一般被解讀為「主題、問題、概念或學說」的層次,這是一般哲學史工作及書寫的層次(所謂哲學「可見的軀體」),但對傅柯來說,它們是一些限制:

「制約著論述作用的可能性、理論網絡及其選擇點、第一級領域之間的聯結」,因而被他稱為「綜合性單位」(unités syntactiques):「這些連結的操作,首先是透過確定性的學說或現象的學說,它組構了正當化與詮釋的論述作用(以及相應的理論網絡及第一級領域);接著,錯誤生成於身體或想像的學說,以及一個『有限性的分析』,將詮釋的作用連接上批判的作用;再來,表象全面性、無遺漏地檢驗的學說和由意識掌握所產生的去除異化學說,將批判與闡述的作用連結在一起;最後,允許啟蒙之光在世界中發揚的百科全書學說以及歷史的學說,為各個作用的連結循環做出了結,此時,闡述的作用和正當化的作用被連結在一起。」

對於這個看來有點複雜的多層次系統,我強力推薦讀者們閱讀本書的「附錄」,尤其是一九六六年八月二十一日筆記中的兩個圖表。

尼采主義者傅柯

在透過著重系統分析的考古學對笛卡兒以降的現代哲學做出描述之後,《哲學論述》在第十一章導入了尼采所帶來的「新突變」。

在《性史 第二卷 快感的使用》「導論」中,傅柯寫道:

「人生中有些時刻,能不能以其他方式思考(penser autrement),以及以不同的方式感知(percevoir autrement),對於繼續觀看和思維乃是不可或缺的。人們可能會和我說,把這些自己和自己之間的遊戲留在後臺就好了;而且,它們最多只是一些準備工作,而當它們的效力產生之後,便可以走入幕後。然而,今日的哲學會是什麼──我指的是做哲學的活動──如果那不是思想對自身進行批判的工作(le travail critique de la pensée sur elle-même)?」(中譯本,二○二四年,時報出版,頁一八)

在《哲學論述》中,尼采便是如此:「使尼采的作品對整個西方哲學而言顯得如此具有決定性、而又如此令人煩擾的,強力地將我們置放於它所經營的空間之中,然而一旦我們想要接近它來談論它,便將我們保持在它之外,那不是因為它終極地和我們的形上學絕裂,也不是因為它重新將思想導向它的希臘起源;那是因為它『解體』(décomposer)了歐洲哲學透過它來思考、且尚未停止陳說的論述;它碎裂、解開、一片片撕下那使得哲學論述得以獨立於其他論述,並保障其奇特作用方式的堅強甲冑。自此之後,做哲學,將不再以一個獨特且無法化約為其他的模式做論述,而是在其他論述的空間及形式中做論述,暗暗地滑入它們發言的地帶:於是我們看到哲學家成為古語文學家(philologue)、歷史學家、系譜學家、『心理學家』、生命和力量的分析者。」

一切發生得彷彿尼采帶來的解放便是哲學論述的解體:在如此辛勤描述及建構模型之後,透過尼采,傅柯將哲學論述由前面所說的特性及模態中鬆解開來,而這些模型及系統也將灰飛煙滅。

這是不是也是為何傅柯寫出了這麼細密精采的哲學考古學手稿之後,只將它放在抽屜中等待……?

翻譯《哲學論述》的過程有許多艱辛之處,其中一部分或許是因為手稿雖然完成度極高,但仍未完全到達可送出印製的狀態(bon à tirer),也就是說,經過作者及編輯來回討論校修的過程而成為更加「可讀」。但到了尼采這一章,翻譯過程卻有了一種豁然開朗的感覺,彷彿傅柯回到他更天然自在的存在環境。

在尼采之後,哲學論述不再有和其他論述可相區分的特質,但這也表示,過去所謂的「非哲學」之中也開始有了哲學:

「哲學乃是在過去它所陌生的論述之中發聲:這並不是意指,比如說數學、文學或政治現在為哲學提供直到現今一直受忽視的主題;而是要說,在科學論述的環境中(比如數學或語言學、比如精神分析或邏輯學),在文學論述之內(不論那是來自馬拉梅[Mallarmé]、里爾克[Rilke]或布朗修[Blanchot]),在政治論述的形式裡,在像亞陶(Artaud)或巴塔耶(Bataille)的體驗裡,哲學的動作(actes)[……]實際上得到完成,而且不會比在那些以哲學家自居的哲學論述之中更多或更少。」

如此,我們更加明瞭,為何這個時期傅柯的寫作擴展到這許多一般被歸類為「文學」的文本之上。

檔案及檔案-論述

如果要提問《哲學論述》一書對傅柯的理解能帶來什麼樣的新貢獻,本書最後三章絕對可以提供很明快的答案(雖然這並不否定其他章節)。它們幾乎可以獨立出來,並且明顯可以被當作是連通《詞與物》與《知識考古學》的路徑,以及解答許多傅柯「檔案」概念中的未解之謎。

在《知識考古學》中,傅柯對檔案(archive)下了一個頗為特別的定義:它首先被界定為「陳述的系統」(système d’énoncés),後來又被界定為「可陳述性的系統」(le système de son énonçabilité)。這些定義因為非常不具物質性,也缺乏和技術相關的面向而令人困惑,反而是在書中討論的另一重要對象,即論述及它的基本單位──陳述──的討論中出現了這些面向:陳述「在記憶場域或手稿、書籍與任何記錄形式的物質性中,為自己開啟了一種殘餘的存在:其次是因為它像任何事件一樣都是獨一無二的,但它又是可重複、轉型、重新運作的」。(中譯本,二○二三年,時報出版,頁四九)

閱讀下來,彷彿檔案和論述交換了位置,這是怎麼一回事?

在《哲學論述》中,相反地,檔案的定義有著更多的細緻層次,而且這定義也把那些和記錄與保存相關的物質、技術、體制、機構等都含納了進來。由於傅柯本人在此的文字相當冗長且繁瑣,在此借用兩位編者的整理:

「考古學,它尋求啟明的,乃是組織論述之間關係的複雜網絡的秩序,而它有數個層次:不只是這些關係所建立的言語動作及論述形式,也包括『可以支持這些言語保存的物件、物質和機構』,以及『謄寫的模式及可將論述轉化為另一個由諸元素構成整體的不同系統』。因而,在每一個文化內部,論述之間的限制,其整體不再能分離於傅柯所指稱的『檔案』:實際上,是在它之中,界定了允許特定文化中論述的選擇、流通及保存的可能性條件,並因而得以解釋它們的具體及物質性存在的理由。」

由這裡,傅柯導引得出的是一個他從來不曾在其他地方提出過的概念組合,而它彷彿是一失落的環結,能給予人們不少閱讀上的指明:一個可稱之為一體兩面(une réalité à double face)的「檔案-論述」。在此,我覺得必須以長段引文才能將之說明清楚,這或許要請讀者原諒,但因它涉及到檔案和論述各自的界定與作用說明,以及它們為何在傅柯眼中是一體兩面:

「因為它作為陳述應被保留或抹除的形式、在其中受儲存者被整體化的空間、允許確保其維持的轉化群體(groupe de transformations)、它們流傳的管道、它們重新活躍起來的可能性,以某種方式,檔案構成了那被我們稱之為論述(discours)的另一面。實際上,後者不能被化約為諸言語動作的整體、也不能化約為語言的形式化系統;它們乃是由一個特定時代實際被說出的陳述整體(ensemble des énoncés)所構成──在它們之中,有一些很快地消失了,另一些則受到保存;某些在一個對話或一個由命題們形成的構句法系列中相互連結,其他的只是純粹、簡單地被重複,而那是透過口說的傳統或透過文字複寫的遊戲;某一些指涉具體的情境,其他的明顯地與先前的陳述相關,而這些陳述,便如此以一種走斜線的方式,也就是不需要被直接地重新說出,在論述的現況中取得位置。……在論述的層次本身,也存在一些約束限制:發言主體與他所說的之間關係的類型,當一個陳述和使它誕生的言語動作相分離之後,其可能的有效形式;重複、延伸、重新活躍(réactivation)的可能性;在不同時刻,由不同主體所表述的陳述集合之間的關連系統。我們看到,這些約束限制在陳述這方面界定了論述的內部法則、它的大範疇、存有模式及排列組合,而這符應著(就文化現象這方面)我們所稱為檔案的形式。於是,我們在處理的是一個具有兩個面向的現實:那便是檔案-論述(archive-discours)。」

在《哲學論述》最末一章,傅柯談及今日的突變,這應是他為其當前狀態做出的診斷:過去在西方文化的檔案中,論述之所以受到保存,乃是因為預想到未來可以原樣被重新啟動,但到了現今,保存的原則喪失了,而檔案不斷地擴大。也就是說,那是個什麼都受到保存的狀態:

「我們的印象是,今天的檔案漸趨擴大,塞滿了許多過去不會在其中出現的元素,變得越來越缺乏選擇性,喪失了它的選擇原理。事實上,檔案此一擁擠狀態只是一個更加根本現象的另一面:它來自一個事實,即檔案不再是由言語動作的性質以及將其重複的計畫所指揮。所有的論述皆有權進入檔案,反之,檔案與其說是作為重構言語動作的場所,現在只是諸論述可並存的空間。」

且容我在此自由發揮:這個不再受到原先的言語動作所制約的論述並存空間,看起來很接近數位時代的資料集(data set),而我們或許可藉傅柯由其中推得的後果,瞥見生成型人工智慧的創造性契機:

「檔案傾向於構成一個由中性論述所形成的網絡,由它可以誕生出一系列的言語動作,而它們的意圖、層次及形式彼此相當不同。當一個論述被收入檔案中,它便可以被彼此非常不同的、並且也和原始動作互相顯得陌生的言語動作重新活化(包括闡述、對隱含意義的尋求、語言學分析、主題的界定及分類、形象及修辭方式的目錄、以形式語言加以轉譯、為了進行統計處理而做的分段、在其旁側或重疊其上的論述)。如此,透過應該重新活化論述的言語動作的中性化,論述便不再被事先封閉、決定及過濾,它發現自己現在處於一個未受界定的空間之中,而在其中,它永遠可以向多重方向增生及繁衍。」

也許您會說這是和傅柯時代無關的玄想,但我想,數位時代正是這樣什麼都存檔、甚至自動存檔的時代,而它或許能將一九六○年代的傅柯與我們當前狀態的診斷,拉近距離。

內文 : 第一章 診斷(節錄)

自從一段時間以來──這是始自尼采?或是更晚近開始?──哲學接收了一項它之前毫不熟悉的分工:診斷的任務。這是以一些可感的記號,辨識出發生了什麼事。在那些我們習焉而不察的嘈雜聲中,偵測出正在猛烈爆發的事件。在我們每日所視而不見的事物中,說出那些其實已是明顯可見的事物。在此一我們所處的晦暗時刻中,突然放出光明。為片刻作出預言。

然而,這是一個如此新穎的功能嗎?當它宣稱自己是一種診斷的作為,承諾進行一個如此經驗性的、摸索性的、歪斜的及斜向的任務,哲學看來像是偏離了它過去的康莊大道,而那曾是涉及為知識建立基礎、或作為知識的終結、陳述存有或是人。事實上,我們也很可以說──甚至正因我們現在有這些回捲起源的愛好,更加可以如此說──當哲學成為一種診斷論述,乃是找回它和一些已存在千古的技藝間的親緣關係,那些技藝教導我們辨別記號、詮釋它們、揭露隱藏其中的惡痛、令人無法忍受的秘密、並且命名在含混的話語中心如此眾多的莊嚴沉默事物。自從深遠的古希臘時期,哲學家從不會拒絕宣稱自己有些像是預言者:在他身上總是有著醫生和闡釋者(exégète)的氣質。赫拉克利特(Héraclite)及阿那克西曼德(Anaximandre)教導他聆聽神之話語、解讀身體的秘密。如此,超過兩千年以來,哲學家們閱讀著記號。

當我們說,哲學的任務在今天是診斷時,除了將它調整回其最古老的命運之外,我們仍想說其他的事嗎?「診斷」(diagnostic)這個字詞──其理念含有具穿越力和區別力的認知──到底意謂著什麼,如果那不是指某種看入深處的目光、一種更細緻的聆聽、更具警覺性的感官,它們超越可感的、可聽的、可見的,最後使得文本下方的意義,身體之中的惡痛,可以湧現於完全的光明之中?自從希臘哲學的起始階段,哲學的存在理由不就是:詮釋與治療?在一段論述中,使得意義的陳述及惡痛的排除得以湧現,而這兩者在此一論述中也是相互關連的。貫穿於整個西方文化中,以隱晦的或是明顯的方式,惡痛與意義不停地相互支持、相互增強、相互倚靠,以如此的方式描繪出一個形象,而那曾是我們的哲學所在之處,也是要一再重作哲學的動機。那是因為遺忘、晦暗、墮落、物質中的惡痛鋪開了它的遮蓋,意義喪失了它原先曾在其中閃耀的啟迪;它後撤於暗影之中,於是需要耐心地透過那仍在幸運地展示它的記號來觀察它。不過,反向來說,如果我們熱衷於尋回意義,那是因為我們執拗地想要使它說出我們的惡痛和遺忘由何而來,以及如何永遠地縮短我們和意義之完整飽滿提供之間的間距(它只是片刻地受到跨越)。在所有被提供給我們的形式之下,如果完全不存有意義此一沉默的壓力,我們是否能意識到,我們其實是隸屬於惡痛的朝代?如果沒有惡痛,當意義完整地展開後,它將不再是一個意義,而是存有本身的臨在;然而,一旦沒有隱於地底但仍主動活躍的意義,惡痛將會休眠,並在我們存有的矇矓入睡的恬靜中消失無踪。

最佳賣點 : 傅柯的「何謂哲學」

法國最重要的當代哲學家

直接且全面書寫哲學的唯一著作