The Age of Diagnosis: How Our Obsession with Medical Labels Is Making Us Sicker

| 作者 | Suzanne O'Sullivan |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 製造診斷的時代: 醫療的命名究竟是治療的起點, 還是健康的新困境?:獲得一個病名,是幫助我們變得更健康,還是變得更加脆弱?被譽為當代最偉大腦神經醫學家─奧立佛・薩克 |

| 作者 | Suzanne O'Sullivan |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 製造診斷的時代: 醫療的命名究竟是治療的起點, 還是健康的新困境?:獲得一個病名,是幫助我們變得更健康,還是變得更加脆弱?被譽為當代最偉大腦神經醫學家─奧立佛・薩克 |

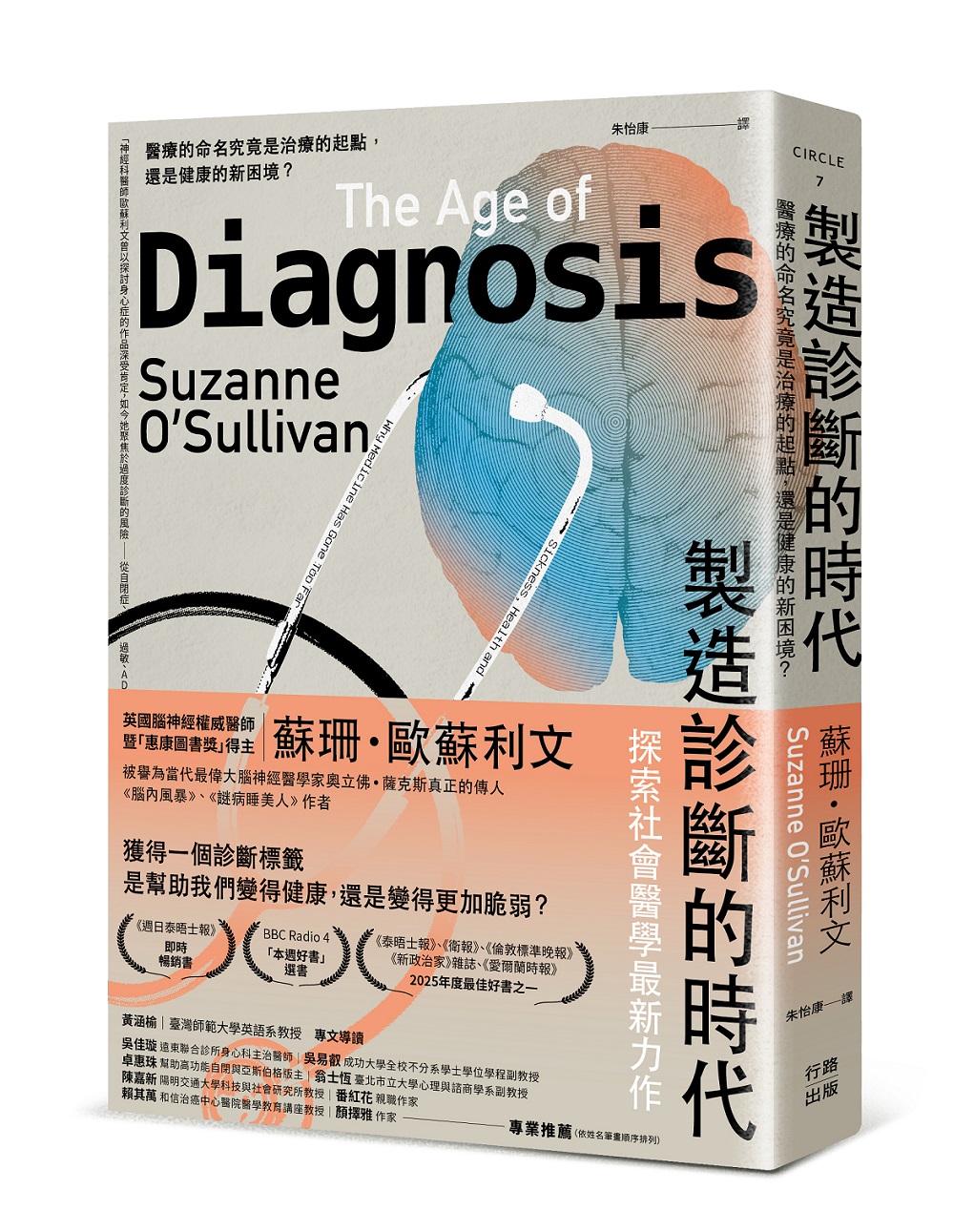

內容簡介 獲得一個病名,是幫助我們變得更健康,還是變得更加脆弱?被譽為當代最偉大腦神經醫學家──奧立佛・薩克斯真正的傳人英國腦神經權威醫師暨惠康圖書獎得主《腦內風暴》、《謎病睡美人》作者~蘇珊・歐蘇利文~探索社會醫學最新力作◆《週日泰晤士報》即時暢銷書◆BBC Radio 4「本週好書」選書◆《泰晤士報》、《衛報》、《倫敦標準晚報》、《新政治家》、《愛爾蘭時報》2025年度最佳好書之一◆◆◆黃涵榆/臺灣師範大學英語系教授──專文導讀吳佳璇/遠東聯合診所身心科主治醫師 吳易叡/成功大學全校不分系學士學位學程副教授卓惠珠/幫助高功能自閉與亞斯伯格版主翁士恆/臺北市立大學心理與諮商學系副教授陳嘉新/陽明交通大學科技與社會研究所教授番紅花/親職作家賴其萬/和信治癌中心醫院醫學教育講座教授顏擇雅/作家──專業推薦◆◆◆「《製造診斷的時代》探討了許多讓我長期困惑、難以釐清的議題,她以優雅、深情且極富見地的筆觸,俐落切開那些讓我在為人父母與臨床工作間掙扎的矛盾與混亂。這本書既有學術深度,也有溫暖人心的力量,是從頭到尾都令人著迷的閱讀體驗。能夠這麼清楚地陳述,又同時充滿同理心的作家,寥寥無幾。我對這本書的讚賞實在難以言盡。」——克里斯・范・圖勒肯(Chris van Tulleken),暢銷科普作家、牛津醫學博士◆◆◆如今,我們正處於一個「過度製造診斷」的時代。先進的基因定序技術,已能為我們在發病數十年前,甚至出生前,就偵測出疾病風險;越加頻繁多樣的篩檢,讓越來越多人相信「自己就是病人」;網路的大量資訊,使得自行推測病因變得更加容易;還有注意力不足過動症(ADHD)與自閉症的診斷人數正在迅速上升,「長新冠」等新型診斷類別則是由患者社群推動而成……診斷就像一個明確的標籤,有助於理解病情,並帶來對應的治療與資源,所以遭遇病痛時,尋求診斷是再自然不過的反應。然而,英國神經科專家歐蘇利文發現,現今被貼上醫療標籤的人數,比以往任何時候都要多,許多診斷遠不如我們以為的明確,甚至讓本來健康的人誤以為自己生病了。為了探討這個現象,曾獲「惠康圖書獎」殊榮的歐蘇利文再次執筆,以醫者身分探訪了自閉症、癌症基因、ADHD、亨丁頓舞蹈症、萊姆病等病患與家屬,記錄下許多動人的真實故事,以及人們在面臨「獲得診斷」與「無法知曉病因」等複雜問題的掙扎苦痛,也以人文視角直視診斷過度的現象,提出許多充滿醫者仁心又發人深省的詰問。歐蘇利文向來擅長將臨床實務與人性故事並陳,她在本書不僅展現深埋於醫療行為之後的情感與議題,也帶領讀者開始思索,當診斷開始變得無所不包,我們該如何應對健康與疾病之間那條正在重新定義的界線。「診斷既是藝術,也是科學,而或許會令某些人驚訝的是,藝術在先……建立新診斷同樣既是科學,也是藝術,但和診斷不一樣的是,科學必須在先。」──蘇珊・歐蘇利文【迷誠品編輯推薦】標題|如何建立病識感?《製造診斷的時代》重新定義健康與疾病|迷誠品Podcast撰文|迷誠品內容中心當我們獲得了一個「診斷」之後,生活和自我依舊是持續的。究竟診斷可以幫助我們獲得更好的診後生活?還是在無形中,走入了「我是病人」的心理牢籠。 本集邀請專文導讀人黃涵榆教授和我們對談,由神經腦科學家歐蘇利文的最新著作《製造診斷的時代》。透過收聽迷誠品 Podcast 或是閱讀此篇文章,帶你一同思索,當診斷變得無所不包,該如何當一個聰明的病人。 ☞點此進入迷誠品閱讀文章EP489|在《製造診斷的時代》,聰明面對「診斷」萬象

各界推薦 黃涵榆/臺灣師範大學英語系教授──專文導讀吳佳璇/遠東聯合診所身心科主治醫師 吳易叡/成功大學全校不分系學士學位學程副教授卓惠珠/幫助高功能自閉與亞斯伯格版主翁士恆/臺北市立大學心理與諮商學系副教授陳嘉新/陽明交通大學科技與社會研究所教授番紅花/親職作家賴其萬/和信治癌中心醫院醫學教育講座教授顏擇雅/作家──專業推薦

作者介紹 作者簡介蘇珊・歐蘇利文出身愛爾蘭都柏林,2004年起擔任神經專科醫師。曾任職英國皇家倫敦醫院(The Royal London Hospital),現為國立神經內外科醫院(The National Hospital for Neurology and Neurosurgery)臨床神經生理學及神經學醫師,並於癲癇學會(Epilepsy Society)專科服務。擅長評估複雜性癲癇,對心因性疾病亦有濃厚興趣。首部作品《腦內風暴》(It’s all in Your Head)榮獲惠康基金會圖書獎(Wellcome Book Prize)及皇家生物學會圖書獎(Royal Society of Biology Book Prize),前作《謎病睡美人》(The Sleeping Beauties)入圍皇家學會科學圖書獎(Royal Society Science Book Prize)。譯者簡介朱怡康專職譯者。譯有《自閉群像》、《漫畫心理學》、《也許你該找人聊聊》、《良性尷尬》、《謎病睡美人》、《跨世代報告》等書,以及《比利與他的小怪獸們》系列。臉書專頁「靈感總在交稿後」:www.facebook.com helpmemuse

產品目錄 導讀 健康的代價 楔子導言第一章 亨丁頓舞蹈症第二章 萊姆病和長新冠第三章 自閉症第四章 癌症基因第五章 ADHD、憂鬱症與神經多樣性第六章 無名症候群終章致謝

| 書名 / | 製造診斷的時代: 醫療的命名究竟是治療的起點, 還是健康的新困境? |

|---|---|

| 作者 / | Suzanne O'Sullivan |

| 簡介 / | 製造診斷的時代: 醫療的命名究竟是治療的起點, 還是健康的新困境?:獲得一個病名,是幫助我們變得更健康,還是變得更加脆弱?被譽為當代最偉大腦神經醫學家─奧立佛・薩克 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267771044 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267771044 |

| 誠品26碼 / | 2682976764001 |

| 頁數 / | 304 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*1.8 cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 422 |

推薦序 : 【導讀】健康的代價--黃涵榆 臺灣師範大學英語系教授

本書作者蘇珊・歐蘇利文是倫敦神經內科與神經手術醫院的醫師,專長為癲癇與心身症的治療與提供必要的醫學照護。

歐蘇利文的主要著作包括《腦內風暴》(Brainstorm,二○一八)、《謎病睡美人》(The Sleeping Beauties,二○二一)(兩本皆已有中譯)、《都是腦袋的問題》(It's All in Your Head,書名暫譯,二○一五),以及二○二五年出版的《製造診斷的時代》。

《製造診斷的時代》全書探討的主要問題,是醫學診斷帶給我們的可能不是更好的健康狀態,而是新的健康困境,更精確一點來說,是「過度診斷」(overdiagnosis)的困境。這樣的困境具體顯現於《精神疾病診斷與統計手冊》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,以下簡稱DSM)每次改版都持續增列精神病變的類別,等於擴大其精神病的範疇;而在後COVID-19疫情下,病毒傳染持續性的威脅造成疫病和身心困境的常態化。同時,醫療社會的擴張,帶動各種身心自助課程、手冊與出版品的生產,也都是在「製造診斷」,衍生「過度診斷」的問題,造就了風險更高、更脆弱的身心狀態。

要談「過度診斷」的問題,邏輯推論上應該先了解何謂「醫學診斷」(或判斷)。「醫學診斷」大致上指醫師針對病人的健康與疾病症狀做出相關的判讀、治療選擇和預判(prognosis)。在現今主流的實證醫學(evidence-based medicine,簡稱EBM)趨勢下,醫學診斷(理想上)依靠經過嚴格驗證的原理和證據來解決臨床問題。他們也大多透過電腦科技建構決策支援系統和標準化的臨床評估程序,認為這樣不只能精準掌握疾病的特性,也有助於改善病人的病情。然而,醫學診斷不可能僅僅倚靠抽象的學理,也必須納入「臨床觀察」,審視病人病痛的主觀感受話語與敘述環境因素等等;醫師除了應用醫學知識與技能之外,也必須要對自己使用的方法和步驟維持高度的關注和反思。

然而,以上這些「醫學診斷」的理想狀況似乎越來越難實現,我們面對的「高風險社會」情境,是一個醫學體系和健康儼然成了高風險的領域,各種醫學相關的假消息四處流竄;防疫期間,有關病毒、疫情和疫苗的各種宣導不見得能讓社會大眾安心,甚至產生「大流行疲勞」(the pandemic fatigue)的症狀,社會大眾對疫情和防疫措施感到厭倦,違反防疫規定和反疫苗的號召與行動此起彼落。

一個根本的問題是:我們是否生活在一個更容易生病、身心狀態更脆弱的時代裡?事實上,作者歐蘇利文並不認同我們活在一個「生病的社會」這樣的觀點,那對她而言很可能正是「過度診斷」的症狀,但是探討當前生活方式、勞動模式與科技現實與身心狀態的關係,則是不同層次的問題。舉例來說,長時間使用3C產品、工作與生活失去界線、資訊與影像過度刺激等等,都很有可能會對神經系統造成負擔,引發專注力不足、倦怠或其他類型的心身症和神經病變。根據歐蘇利文的分析,「更容易生病」這樣的印象,反映了我們活在一個製造出更多診斷的時代。

診斷的增加,表示我們接收到更多的醫學資訊和知識,或是醫學識讀能力的提升;而醫學科技能夠更精準地偵測到身體器官組織與功能運作更細微的狀態,大幅提升我們對於身體和健康狀況的察覺。這種準確性和察覺其實顯示了健康條件的提升。但是,在我們現在到底比較不健康或比較健康的爭辯之外,歐蘇利文讓我們看到身心健康的變數被過度醫療化和病理化,我們給予疾病太多不必要的詮釋和意義,造成我們覺得更容易生病、更不健康的印象。

到此,我們應該不難看出《製造診斷的時代》談的三種「過度」:「過度診斷」表示某種其實不需要治療身心問題被治療,例如短暫的壓力、焦慮或情緒起伏。「過度醫療化」指的是非醫學的行為被醫學處置取代。以上兩種「過度」都牽涉了「過度檢查」:醫學檢查的確會更精密、更準確,但不見得都具有必要性和急迫性。有些癌症篩檢個案甚至在不必然會發展成癌症的情況下,太早太快就接著進行治療。

必須澄清的是,面對「過度診斷」的問題,需要比全然接受或抗拒診斷擁有更細緻的態度和立場,這也是本書討論的個案研究所要呈現的重點。「自閉症」這樣的病名(如同其他任何一個精神病理的標籤)確實會降低一個人的自尊,會妨礙生活上的一些嘗試,但是書中討論的波琵並不只是如此。波琵並沒有完全接受自己是自閉症患者的身分,然而「自閉症」這個標籤和診斷卻帶給她一些理解自己和生活的機會,也讓其他人學習了解她的「非典型」行為。當讀者跟著歐蘇利文一起討論波琵的個案時,也能夠提醒自己,像波琵這樣「怪怪的」學生,有可能會出現在自己的班上,有可能因為不尋常的舉止而遭受霸凌。

除了自閉症個案之外,這本書也討論了萊姆病和長新冠,兩者的症狀都可能徹底改變一個人的生命狀態,卻同樣容易被過度診斷或誤診。萊姆病主要症狀包括牛眼狀皮疹、發燒和疼痛、貝爾氏麻痺、其他多種神經問題、疲勞和腦霧等等。起初,醫界普遍認為萊姆病起因於蜱蟲叮咬,直到一九八一年才由美國醫學病蟲學家伯格多佛(Willy Burgdorfer)找出引發萊姆病的病菌,細菌因此以他命名為「伯氏疏螺旋體」(Borrelia burgdorferi):能夠深入宿主體內組織並且任意變形。然而,萊姆病缺乏完美的診斷結果,沒有一種檢測方式能夠完全確認血液是否含有導致萊姆病的螺旋體,它可能有多種病株會造成不一樣的症狀。根據歐蘇利文的資料顯示,萊姆病的誤診率高達百分之八十五,而且許多個案體內已經沒有感染源卻仍在接受治療,有些沒發病的個案也被診斷為萊姆病。長新冠的狀況也頗為類似,它的症狀不限定在任何一個器官或生理系統,很難有確切的診斷,更麻煩的是,大眾媒體上流通著各種未經科學證實的說法。

◆

以上討論最根本的一個面向,是醫學存在的目的是什麼、我們到底需要什麼樣的醫學?即便確實存在「過度診斷」的問題,也沒有人能夠否認醫學助人的存在價值,這樣的價值需要辨認和治療疾病、讓人們能夠不受疾病的侵擾才有辦法實現。然而我們也都知道,有太多因素妨礙這些價值的實現,有時候甚至是醫學和科學自己造成的,包括不斷變動的科學證據和令人無所適從的診斷標準。許多精神疾病手冊──最廣泛流通和最具爭議性的莫過於DSM──都已經被批評過診斷不夠精準和可靠,不斷擴大精神疾病的範疇,讓正常與異常的界線越來越模糊,甚至夾雜著偏見。

如今的情緒障礙和精神疾病變得更普遍,並不是因為年輕世代的抗壓性更差、身心能力更弱。有關於身心患疾的問題,歸根究底,我們除了探究過度診斷的種種面向之外,更應該檢視的是和病痛有關的各種錯假訊息、刻板印象,甚至偏見。

導讀 : 【楔子】

過去十年,我經常想起艾碧蓋兒,而且每每帶著一絲愧疚。因為我做的事或許永遠改變了她的人生,那時她才十五歲,距離我們真正相識還有好一段時間。

「我當初建議妳看神經科時,妳真的覺得身體出問題了嗎?」我最近問她。

「其實沒有。」她笑道。

這正是我擔心的:我恐怕非必要地將一名青少女的人生醫療化(medicalise)。艾碧蓋兒現在已二十五、六歲,在幼兒園工作。二〇一二年,我因為思慮不周為她下了她並不需要的診斷。我所受的醫學教育就是如此,現代醫學總把焦點放在預測未來的診斷、篩檢疾病、及早診斷。但回顧艾碧蓋兒這些年的遭遇,我擔心自己當初只是沒來由地把她變成病人。

艾碧蓋兒的媽媽史蒂芬妮是我的病人,我為她診療已將近二十年。她經歷過醫學診斷帶來的各種難題,原本沒有診斷,後來又被誤診好一段時間。為了得到確切的診斷,她整整等了將近三十年。

史蒂芬妮是在一九九〇年發病的,當時的她才二十二歲,懷著頭胎二十九週,因為子癲症(eclampsia)而昏厥。子癲症是懷孕期的病症,症狀是高血壓和癲癇。孩子早產,沒能存活。

幾年後,史蒂芬妮終於生下健康的女嬰,也就是艾碧蓋兒的姊姊。但生產之後第二次昏厥,同時第一次發生抽搐,導致母女跌下樓梯。雖然兩人都沒受傷,但癲癇從此成為史蒂芬妮的人生常態。她看了十幾個醫生,卻得到一些相互矛盾的解釋。先是診斷為癲癇,治療未果後醫生改變看法,認為是壓力造成的心因性癲癇(psychogenic seizures)。後來有一次急診就醫,急診醫生又將診斷改回癲癇,不料之後又有別的醫生再次改回心因性癲癇。有的醫生以癲癇藥物為她治療,有的醫生將她轉介到精神科。但兩種作法對她都沒有幫助。

我在二〇〇七年接手治療史蒂芬妮,當時她已受癲癇之苦十七年。別的醫生認為我是癲癇專家,應該能為反覆不定的診斷做出最終判斷。我請史蒂芬妮住院,等著觀察癲癇發作。因為大多數神經診斷靠的是臨床經驗──換句話說,靠的是詮釋病史和身體檢查──只要能觀察到史蒂芬妮抽搐一次就夠了。結果,我果然見到我已見過多次的典型症狀:「僵直性」僵硬(‘tonic’ stiffening)和「陣攣性」肌肉抽搐(‘clonic’ muscle jerking)。這只能用癲癇型抽搐解釋。史蒂芬妮無疑是癲癇。

不過,這並不代表我已完全解開謎團。因為不論是腦瘤、遺傳疾病、感染、發炎、發育異常或受傷,許多腦部疾病都會造成癲癇發作,而我無法從史蒂芬妮的病史和檢查鎖定特定疾病。儘管我們查不出成因,無法做出真正的診斷,史蒂芬妮對終於確診為癲癇仍感滿意──至少以後要是再有人問她出了什麼狀況,她有個明確的答案可以回覆。診斷讓她成為癲癇病友的一員,也為她開啟治療之門。雖然治療效果不佳,癲癇持續發作,史蒂芬妮還是覺得有個(不完美的)診斷比不知所以更好。在此之後,我們能做的只有等待,繼續觀察她的病情如何發展。

在某種程度上,許多艱難的診斷都是等待遊戲。遇上難以準確診斷或無法診斷的情況,只有兩件事能讓我們突破困局,做出正確診斷:有時是新的症狀伴隨疾病發展浮現,讓疾病的面貌變得更為清晰;較好的情況是科學追上疾病的腳步,在病人惡化前揭露診斷。以史蒂芬妮的情形來看,我兩種都需要。

先看出跡象的是一名新進醫生。

「妳覺不覺得史蒂芬妮走路的樣子有點怪?」我請史蒂芬妮再次住院評估的時候,那名醫生在神經科病房問我。

「我看不太出來。」我說。

但老實說,雖然我那時已經治療史蒂芬妮五年,可是想不起上次觀察她步行是什麼時候。我們見面通常是在診間相對而坐,談她的癲癇,偶爾也會聊聊她的家庭和工作。她從沒提過走路有問題,所以我也沒問。

「這位醫生認為妳走路有點不平衡。」我問史蒂芬妮:「妳覺得走路有問題嗎?」

她的丈夫馬克坐在她床邊的椅子上,聽完噗嗤一笑。

「他老是笑我。」史蒂芬妮把頭一偏,比了比丈夫,笑著說:「幾乎什麼東西都能絆倒我,但我一直是這樣。」

我常覺得史蒂芬妮不把自己的癲癇當回事,她不是那種愛誇大病情的人。我繼續追問,才發現她從小就動作不協調,而且這個問題越來越嚴重,一旁的馬克也點頭稱是。但因為變化緩慢又細微,他們從沒想過要提。

我觀察史蒂芬妮走過走廊,發現她走路內八字,拖著腳,步伐不穩。我又請她想像自己踩著一條線走,像做酒醉測試那樣。她做得到,但十分勉強。接著,我請她躺在床上,檢查她的腿,發現她雙腿僵硬,反射動作過於強烈,有些肌肉稍嫌無力。此外,雖然她從沒講過手臂有問題,但那裡的肌肉似乎也異常僵硬。

神經學家稱這種症狀為痙攣性下肢輕癱(spastic paraparesis)。這裡的「痙攣」是指四肢僵硬,「下肢輕癱」則指腿部無力。任何干擾大腦或脊髓運動神經通路的傷害,都會造成這種症狀。我想起史蒂芬妮癲癇發作時的無數次跌倒,難道她傷到脖子?不曉得脊髓有沒有受傷?馬克突然冒出一句:「艾碧蓋兒走起路來和媽媽一樣。」

我驚訝地看向史蒂芬妮。她每次談到孩子,總是誇讚她們表現得好。我以為她們都很健康。

「學校裡的小朋友叫她﹃企鵝﹄。」馬克說。

多年以後,當我終於有機會和艾碧蓋兒交談,想起這一幕還是令我愧疚不已。這孩子在學校竟然因為「走路好笑」遭到嘲弄。

艾碧蓋兒雖然害羞,卻也自信能幹。她喜歡團隊運動,可是和媽媽一樣,總是最後一個被挑進隊伍。好在她已調適過來:游泳和瑜伽比任何需要跑步的運動更適合她。

我立刻抓住這個新訊息不放,我們神經科就是喜歡從各種片段拼湊診斷拼圖。排除史蒂芬妮的步行問題是脊髓受傷造成的之後,我建議她們母女二人都去看另一位神經科醫生,因為肌肉和運動問題是他的專長。那名醫生同意她們有痙攣性下肢輕癱的問題,原因可能是遺傳。

幾年之間各種不同的技術突破,終於讓史蒂芬妮和艾碧蓋兒的診斷撥雲見日。她們在

二〇一二年就做了基因檢測,但當時查不出對她們有幫助的資訊。沒過多久,我們的基因編碼分析能力大幅提升。到二〇一九年,我收到她們的神經遺傳學家的信。新一輪的檢測顯示:史蒂芬妮和艾碧蓋兒的染色體上都有一個基因變異(以前叫基因突變)。發生異常的是KCNA1基因。

某種基因異常會造成什麼疾病,端視該基因健全時的功能而定。KCNA1基因的作用是為通路編碼,讓離子得以進出細胞。這對神經系統正常運作極為重要。並不是每個基因變異都會致病,但KCNA1 基因中的不同變異與許多神經問題有關,其中也包括步行問題和癲癇。史蒂芬妮和艾碧蓋兒的變異十分罕見,罕見到在此之前只有兩份紀錄。雖然這種基因異常是新發現的,我們對它認識不深,可是從前兩個案例看來,其他有同樣基因變異的人也有史蒂芬妮的神經問題。換言之,我們總算為史蒂芬妮找出確切的診斷。

於是,在尋尋覓覓將近三十年之後,我們終於得到答案。史蒂芬妮的診斷是:她的癲癇和痙攣性下肢輕癱,應該是KCNA1 基因變異造成的。醫生最感興趣的就是這種診斷──罕見、難纏、出乎意料、少有前例。這個診斷或許可以解釋史蒂芬妮所有的問題。

然而,診斷原本應該要指出方向。在過去,診斷必須能解釋症狀,提示接下來該怎麼做,為病人找到同樣身受其害的人,但史蒂芬妮和艾碧蓋兒的診斷一項也沒做到。拜科學進步之賜,罕見與前所未聞的診斷紛紛出現,儘管它們罕見到沒人知道將來會怎麼發展,得到這種診斷的人卻越來越多。史蒂芬妮和艾碧蓋兒不巧也屬於這一類。

我為她們做出診斷時還沒見過艾碧蓋兒。我在她不在場的情況下,根據與她父母的對話判斷她需要看神經科。我猜她和媽媽都有同樣的神經問題,也認為讓她知道這件事對她比較好。她照著我的建議做了。

多年以後,我半是探詢、半是期盼地對艾碧蓋兒說:「希望我沒讓妳對自己的身體和健康過於敏感。」

她想了一會兒。「我想我知道妳的意思。」她說:「幼兒園小朋友跌倒的時候就是這樣。如果看到流血,他們會開始哭;但如果沒有看到血,他們會自己站起來繼續玩,好像什麼事都沒發生一樣。」

「我怕我讓妳變得太擔心自己的健康。」我坦白對她說。

「沒有啦。」艾碧蓋兒笑著搖頭:「就是過日子而已。」

十一年後聽見這句話,我心中的大石終於放下。

史蒂芬妮和女兒不同,她花了多年時間尋求確切診斷。那些日子雖不好受,卻也彌足珍貴。在不曉得自己可能有進行性醫療問題的情況下,她不過度擔心自己的未來,大膽追夢,成家立業。十多歲的時候,她眼中的未來無拘無束,充滿無限可能。

「我到四十多歲才知道自己有遺傳問題,所以我照常過日子,有自己的事業和人生。不知道自己有異常基因的時候,我還能抱著希望,希望一切能漸漸好轉。」她對我說。

「真的假的!?沒有診斷比較好?」我十分驚訝,因為依我的經驗,大多數人不是這樣想。

「人家說『無知是福』不是沒道理的。」史蒂芬妮笑道。

艾碧蓋兒和媽媽不同,她不必苦苦尋求就獲得診斷,只不過知道得太早。她不必和媽媽一樣經歷診斷不確定的折磨,但也無法像媽媽一樣擁有對未來無限樂觀的奢侈。

在我建議艾碧蓋兒看神經科之前,她根本不知道自己有健康問題。可是她遲早會發現。她的步行問題隨年紀越大越嚴重。大學畢業後,她前往法國滑雪勝地當過一陣子保母。那時她走濕滑、鬆軟、不平的路面已有問題。有一天晚上,幾個朋友喝得有些醉意,開始做名牌挖苦彼此的特徵。艾碧蓋兒的是:嗨,我是艾碧蓋兒,我沒辦法在雪上走路喔!雖然她現在還可以步行,但走不了多遠,也沒辦法長時間站著。最近去迪士尼樂園的時候,她有些時間必須坐輪椅。

如果要我舉幾個艾碧蓋兒早早得到診斷的好處,我會說她不必經歷媽媽為求診斷所受的苦,也不必承受別人懷疑的目光。雖然她的情況非常罕見,而且沒人說得準將來會如何發展,可是從觀察媽媽的舉止、經歷,以及處事態度,她一定更加懂事。診斷也讓艾碧蓋兒能及早做好生涯規劃。她察覺自己漸漸無法追著小孩子跑,也明白自己遲早會失去從事托育工作的能力或意願。她比較適合勞動量低的工作,也開始以這樣的職業為長期目標。

得到診斷讓她獲得實際幫助,例如殘障停車位。如果想前往可能對她造成身體負擔的場所或活動,照護者可以陪同參加。如果需要,正式診斷能讓她更容易獲得經濟支持。此外,既然她現在知道這是家族遺傳病,將來她可以選擇求助科技,生下不會發生這種遺傳病的孩子──也可以選擇不這樣做。雖然這個診斷並不完美,但因為有這個診斷,她得到選擇的機會。

然而,獲得診斷也可能造成另一種結果。知道自己有痙攣性下肢輕癱,可能讓艾碧蓋兒過度在意腿部問題,以致劃地自限,默認自己無法成為強壯的運動員,於是既不嘗試團隊運動,也逃避所有自認做不好的事。也許她會因此放棄自己最喜愛的幼保工作,選擇比較沒有體能負擔的職業。如果新雇主得知她的診斷,甚至可能出於健康因素不錄用她。她也可能因為患有進行性疾病遭保險公司拒保。

好在艾碧蓋兒和媽媽一樣堅韌務實,懂得把診斷擱在一邊,好好過人生──問題是,我建議她去看神經科時根本不了解她的個性。換做另一個人,也許會把診斷當成身分認同的一部分,人生從此轉彎。「Patient」這個字源於拉丁文動詞「pati」,意思是受苦。當我把艾碧蓋兒劃入病人之列,就可能讓她受苦。事情沒有這樣發展,純粹是我交了好運。

內文 : 【第五章】

ADHD、憂鬱症與神經多樣性

安娜的中學階段過得十分辛苦,現在回想仍是一場夢魘。她不是不善交際,也交了好些朋友,但她每每緊黏朋友不放,黏完一個再黏一個,結果有人指責她利用朋友。安娜個性衝動,總想著討好別人,也容易跟著起鬨。有一件事尤其令她難以釋懷。當時她在期中轉學,第一天到新學校,有兩個女生很照顧她,她原本鬆了一口氣,孰料到了午餐時間,幾個女生開始嬉鬧,彼此慫恿對同學惡作劇,於是安娜對男生吐了橘子汁。雖然當下刺激有趣,事後卻後悔不已,覺得這件事為她的中學生涯蒙上陰影。

「第一天到新學校就做那種事,別人會怎麼看我?」安娜說著說著就紅了眼眶。

從小到大,安娜覺得自己不斷遭到排擠、批評和誤會。她逼自己像變色龍一樣適應新環境,靠耍寶搞笑維持生存,但卻自尊低落,也經常為自己講出的話後悔。畢業後的她考進藝術學院,讀著讀著又覺得自己沒有藝術天分。她需要獲得肯定才敢繼續走這條路,可是,儘管她入選展覽,也有人向她買畫,她還是決定轉換生涯跑道。由於安娜的媽媽是護理師,安娜熟悉職業型態,也喜歡這份工作規則清楚、指引明確的特色,決定也成為護理師。

她告訴我:「對我來說,這份工作簡直完美。每天都不一樣。而且我喜歡與人互動,喜歡讓人感覺變好。」

然而,安娜雖然喜歡這份工作,也表現得不錯,卻還是經常覺得自己不適任。她說:「我覺得自己腦子不錯,但別人不這麼想。我有點口拙,沒辦法很快回話。」

到了二十出頭,她被工作壓得喘不過氣,隨時都覺得疲憊不堪,還犯了一些絕不能讓別人知道的錯。

「為了收拾自己捅出的婁子,我只好加班到很晚。」她對我說。

她很疲倦,卻睡不著,也控制不了情緒。她自恨記憶力差,經常把鑰匙忘在莫名其妙的地方(有一次就忘在冰箱),還會忘記關爐火和拔掉熨斗的插頭。

「我老是記不得別人跟我講過什麼,像他們有幾個孩子之類的。我討厭這樣,因為這讓我看起來好像對別人漠不關心,但我明明不是。」

安娜其實曾多次尋求醫療協助。二十多歲時,家庭醫生將她診斷為憂鬱症,開了抗憂鬱藥給她。但那些藥使她感覺遲鈍,所以決定停藥。她也看過營養師,營養師說是念珠菌感染,必須管控飲食。安娜一開始覺得有幫助,但幾個月後又不見效。她改成每週和心理師晤談,一談就談了十年。雖然她覺得獲益良多,但情緒依然起伏不定,不時爆發重度憂鬱症,間或保有一些較為快樂的時光,其中一次認識了現在的丈夫馬拉奇。

四十多歲的時候,安娜偶然和一名診斷出ADHD的朋友閒聊。聊完之後,她開始懷疑自己也是神經多樣者。

「朋友總是調侃我心不在焉,連地毯上的花紋都能將我絆倒。」她笑著說:「連我自己都覺得自己怪怪的。所以看到朋友寄來的神經多樣性報導,我覺得非常震撼,像是被公車撞到一樣,那根本就是在寫我。」

讀過一些資料之後,安娜付費接受ADHD線上評估。那時恰逢新冠疫情封城,無法面對面評估。診斷過程包括填寫問卷,需要安娜、馬拉奇和安娜的媽媽在會談前完成。診斷會談九十分鐘,安娜覺得過程非常仔細(她認為那名評估者是精神科醫師,但不確定)。評估者多次把安娜的注意力帶回自己身上,讓她發現過去沒留意過的事。例如被問到是否經常坐立不安的時候,安娜說沒有,但評估者指出她在會談過程中不斷擺弄頭髮。安娜這才發現自己的確坐立不安,也想起她經常在開會時塗鴉或轉筆。

「他問我開會時有沒有奪門而出的衝動,我也說沒有。但我越想越發現是我偽裝得太好,我知道自己根本不可能奪門而出,所以把衝動壓抑到連自己都感覺不出來。」

安娜恍然大悟,原來自己一輩子都在壓抑ADHD特質。這個診斷讓她豁然開朗。原來記性差和無法對人清楚表達自己的想法,都是因為她的神經處理過程較為緩慢。無怪乎她總是感到疲倦,因為偽裝正常和掩飾錯誤已經耗去她所有的精神。

安娜現在服用興奮劑派醋甲酯(methylphenidate,商品名利他能[Ritalin])。「第一次吃的時候,我簡直不敢相信自己的腦袋會這麼清楚。」

經過幾次劑量調整,安娜感到明顯進步。她能更快做出決定和判斷輕重緩急,也更有精力。我問她這項改變是否為她的生活帶來什麼實際影響,例如職場和人際關係方面?

「我有因此過得更好嗎?說有是有,說沒有也沒有。」她說。

安娜的同事很樂意提供支持,也為她做了一些調整。例如安娜需要安靜,便為她準備了一間低天花板的個人辦公室(她說天花板低能減低噪音回音),也允許她在吵鬧的環境中戴著降噪耳機。同事間相互提醒進她辦公室之前一定要敲門或出聲,不要突然闖進去,因為她專心工作時被打擾會很不高興。安娜也拿到身心障礙證明,有助於向別人解釋她的困難和特殊需求。儘管如此,安娜還是覺得工作十分艱辛,總是得不斷提醒別人她有身心障礙。情況嚴重到她不得不告假而去,現在也沒有回去上班的打算。反覆出現的問題是:不論是安娜或是她的雇主,都不知道她真正需要的是什麼。

「就算有人問我需不需要幫忙,我也不曉得他們該怎麼幫。」她對我說。

雖然安娜請病假休養,但這其實是她開始善待自己的跡象。她變得比較能認清自己哪些事做不到,也容許自己不去做。以前她明明知道自己厭惡人多擁擠的派對,卻還是會逼自己去,現在她直接婉拒,請朋友改約比較適合她的地方。

家人和朋友怎麼看她的診斷呢?她告訴我,每次她講起自己的症狀,別人的反應通常是「大家都是這樣」。每個人都有一團混亂的時候,也都有工作做不下去的時候。

「差別在於我一整天都這樣,而且每一天都是。」安娜說:「我從來沒有好過。」

◆

ADHD被視為醫學病症(condition)是從一九六八年的DSM第二版開始,當時稱為「兒童期過動(hyperkinetic)反應」,描述只有一行,說這種不專心又躁動不安的情況到青春期就會消失。一九八〇年的DSM第三版引入「注意力不足症」(attention deficit disorder,簡稱ADD)一詞,一九九四年的DSM第四版再加入「過動」(hyperactivity),讓「注意力不足症」變成「注意力不足過動症」(ADHD)。據DSM第五版的描述,ADHD是干擾社交功能或發展的不專注和過動樣態(patterm)。依照診斷標準,症狀必須在十二歲以前表現於多種情境,降低社交、學業或職業功能品質。輕、中、重度ADHD的界線非常模糊。診斷重度ADHD必須有「顯著缺損」,輕度ADHD只需要「微小缺損」,中度ADHD造成的缺損則「介於輕度與重度之間」。至於哪種程度的困難算缺損?目前沒有共識。

取得ADHD診斷的通常是兒童,成年以後才首次診斷出ADHD的情況直到最近幾年才出現。和所有醫療問題一樣,ADHD有輕有重。我印象最深的ADHD案例不是我的病人,而是我朋友的女兒坎德拉。坎德拉八歲時被診斷為重度ADHD,她精力旺盛,欠缺專注力,說話極快,和前一個人還沒講完話,就馬上找上另一個人,話題更是隨時切換,沒人跟得上她的思路。她是個熱情可愛的孩子,我也覺得她非常聰明,但卻無法驗證,因為她對什麼事都沒辦法專心。我有一次和她們母女一起購物,帶著這樣一個活蹦亂跳的孩子,教人一刻也不敢鬆懈。她對什麼事都感興趣,但都不會持續太久。我不知道她的爸媽得花多少精神盯著她,原本也以為她一定會一轉眼就不見人影。幸好沒有。她受到良好的照顧,平安長大,成為深具創意的成年人。她依舊有欠缺專注力的問題,求學階段十分辛苦,但還是找到了安身立命之處──成為藝術家,這份工作正好能讓她以自己的速度、自己的方式揮灑,盡情發揮她彈性思考的天賦。

像坎德拉這樣的重度ADHD患者,診斷率其實相當穩定。輕度ADHD的人數目前已大幅超過重度ADHD。和自閉症診斷的情況一樣,ADHD診斷的數量在過去三十年驚人暴增,但增加的幾乎都是光譜偏輕度的那一端。全球兒童ADHD的盛行率平均是百分之七。在美國,兒童ADHD的診斷率從一九九〇年代的百分之六,增加到二〇一六年的百分之十。在英國,青少年的ADHD診斷率從二〇〇〇年到二〇一八年增加一倍。在診斷率通常較低的德國,ADHD診斷在十年間增加了百分之七十七,從二〇〇四年的百分之二點二,增加到二〇一三年的百分之三點八。

從全世界來看,診斷為ADHD的兒童有八成五是輕度或中度。診斷膨脹的情況經常出現在診斷灰色地帶,也就是「正常」與「異常」界線模糊的地方。

不過,ADHD診斷相對增幅最高的不是兒童,而是成人。及至成年才診斷為ADHD的案例過去十分罕見,現在在某些地方卻高達每二十名成人就有一名,但幾乎全是輕度。從二〇二〇到二〇二三年,英國尋求ADHD診斷的成人暴增四倍。DSM診斷標準調整是成人ADHD診斷逐漸增加的原因之一。經過多次修訂,原本應該在青春期消失的「兒童期過動反應」變成「注意力不足過動症」,可以在任何年齡給予診斷。這是目前的情況。

自閉症診斷的許多不確定和爭議也出現在ADHD診斷。構成診斷的症狀變得越來越細微,產生診斷蠕行。ADHD的診斷過程稍微不如自閉症正式,除了要由一名合格專業人員進行詳細臨床評估,也有多種評分量表可供參考,協助評估者量化可能代表不專注或過動的症狀。但因為許多量表十分依賴案主自己陳述的症狀,所以診斷一定有主觀性。另一方面,由於症狀高度偏向質性,非常難以量化,不同專業人員很容易做出不同診斷。在理想情況下,評估應該要進行一連串面談,而且診斷者最好不只一名。此外,雖然DSM舉出不少患者可能會有的困難,例如「經常遺失東西」、「直接對話時,常好像沒在聽」、「經常逃避」、「經常太多話」、「經常坐立不安」,但頻率多高才算「經常」,恐怕言人人殊。在此同時,診斷標準提及症狀必須嚴重到降低社交、學業或職業功能的品質,但這非常難以量化。最後,照理來說,一個人一定是在生活中遇到困難,才會前來尋求ADHD評估,這代表他們全都很有可能被評估者視為「缺損」。

ADHD診斷有一些有趣的社會趨勢,或可說明ADHD診斷和潛在過度診斷的部分問題。首先,研究在在證明:和年紀稍長的兒童相比,班上最年幼的孩子更容易被診斷為ADHD。這代表有些人把不成熟當成神經發展問題。此外,有些國家國內的診斷率也有顯著差距,很難用文化差異或醫療普及程度解釋。例如挪威醫療免費,全民皆可輕鬆就醫,但有些地區的診斷率低於百分之一,有些地區高於百分之八;在美國,密西西比州有ADHD的兒童據稱多達百分之十四,但加州只有百分之五。這些數據顯示:有些醫生的診斷數比其他醫生多出不少。

許多有ADHD的人也有一種以上相關診斷,如自閉症、焦慮症、憂鬱症。有研究發現:在ADHD成年人裡,有第二種精神疾病診斷的占百分之八十七,有第三種的占百分之五十六。二〇一三年,DSM第五版首次容許同一個人同時診斷為ADHD和自閉症。在此之前,這兩種診斷只能有其一。DSM第五版發行後,同時具有這兩種診斷的人不斷增加。第三章的波琵在二十歲時被診斷為自閉症,現在還有ADHD、憂鬱症、飲食障礙症。安娜有憂鬱症病史,現在正在考慮尋求自閉症評估。

ADHD和自閉症的某些特徵重疊,例如社交困難、暴躁、憤怒、資訊處理較慢、過度強烈的興趣和執著、愛插話、不懂察言觀色等等。為什麼這兩種相互重疊的診斷同時並存?有兩種解釋:許多人認為這是意料中事,因為既然這兩種疾病的大腦神經發展與一般人有異,出現多種不同情緒和行為問題的風險自然更高。但我認為,這種情況更可能是因為這兩種疾病都定義不清,以致同一群人必須以兩種診斷解釋同樣的困難。

DSM將ADHD列為神經發展疾患。當某個醫療問題進入DSM,會引起一系列有趣的發展。雖然這種病的誕生是因為委員會共識,而非科學進展,但因為獲得DSM承認,它彷彿頓時成為實實在在的科學問題。獲DSM收錄讓這種病感覺像獨立實體,進而成為研究者的研究對象,讓科學界開始密集探究它的生物機制。一旦發現有些家庭有基因關聯,或是某些患者的大腦發展與常人有異,這種病便獲得認可,在DSM中的地位更形穩固。接著,各種專門的診斷與治療服務開始發展,病友支持團體也陸續成立,這種病就此站穩腳跟,延續下去。

當DSM稱ADHD為「神經發展疾病」,不論編輯委員會的原意是否如此,這種界定給人一種印象:ADHD是一種獨特、具體、源於大腦、肇因為生物機制的發展障礙。許多公共對話反映出這種印象,例如線上雜誌ADDitude說ADHD是「影響大腦規劃、專注、執行任務等功能的神經疾病」;愛爾蘭ADHD基金會說ADHD是「大腦神經傳導化學物質、正腎上腺素、多巴胺分泌不正常導致的醫學/神經疾病」。然而,足以證明ADHD是「醫學/神經疾病」或「神經疾病」的證據何在?

研究的確顯示ADHD兒童與健康的控制組兒童大腦結構有異,前者的大腦或大腦區域比後一組略小。但十分重要的是,這些不同不是「異常」,而是兩組對比之後才看得出的差異。放射科醫師無法透過掃描診斷ADHD,因為ADHD者的腦部掃描是正常的。類似這樣的腦部掃描差異,常常被當成支持「ADHD是先天大腦發展問題」的證據,但實際上不該如此。因為大多數聲稱發現腦部差異的研究不僅樣本數偏少、只針對兒童進行,而且結果無法重複驗證。雖然它們提供了一些有趣的線索,有助於指引未來的研究方向,但無法證明ADHD是大腦「疾病」或獨特的醫療問題。此外,雖然腦部差異和ADHD有關聯,但兩者之間不一定有因果關係。舉例來說,童年生活的創傷和匱乏可能影響腦部發展,造成可能被診斷為ADHD的行為。在這種情況下,腦部結構的變化雖然和ADHD有關,但不是造成ADHD的原因。

也有研究透過監測腦部血流或攝氧量,觀察大腦活躍情形,結果發現ADHD組和健康控制組的大腦活躍模式不同。但同樣地,這些研究多半只針對兒童,而且「不同」不代表「異常」。人與人間所有的差異都或多或少與生物機制相關。大腦活躍研究偵測得出思考方式不同,也分辨得出人格特質差異(例如晨型人或夜型人)。實驗發現有和沒有ADHD者的大腦功能差異,只能說明不專注或過動是真實的,不代表ADHD是腦部疾病或「異常」,也不代表ADHD有單一致病因素。

也有人試圖用遺傳研究證明ADHD是獨特的生物性「疾病」,因為針對雙胞胎的研究發現,ADHD的遺傳因素占百分之七十六到八十八。但有些人恐怕會失望,因為這並不代表我們已經發現可以解釋ADHD的基因變異。事實上,對大型人口全基因組關聯分析(genome-wide association studies)的綜合分析顯示,ADHD的遺傳因素只占百分之二十二。這項研究和雙胞胎研究的數據落差這麼大,代表我們還無法確定ADHD受遺傳影響多深。問題究竟出在哪裡?也許ADHD是多種基因變異和許多非遺傳因素互動的產物;也許單一變異的遺傳影響不大,真正重要的是環境因素。無論如何,目前發現與ADHD相關的基因變異皆非ADHD獨有,不僅在沒有ADHD的人身上也可以找到這些變異,其他疾病也有。換句話說,光有基因變異不會造成ADHD。ADHD可能和心臟病、糖尿病一樣,是多基因造成的,遺傳影響或許只占一小部分,童年生活環境透露出的訊息或許比醫學檢查更多。

另一種常見說法是ADHD是低多巴胺造成的,但這種論點同樣證據不足,無法證明兩者之間的確有因果關係。支持這種說法的研究往往樣本數少,何況還有別的研究結論恰恰相反,指出ADHD者沒有多巴胺失調的情形。然而,每當有研究發現與神經多樣者有關的生物性特徵,大家往往在確切證明之前便已迫不及待展開討論。

反駁這些說法不是為了主張ADHD沒有生物性因素,更不是否定ADHD的生醫研究。ADHD當然有生物性因素,也需要生醫研究。但生物性並不自動等於疾病。不僅所有精神疾病都有生物性因素,所有感覺、所有人格特質、所有稍縱即逝的念頭、所有身體變化,不論「正常」或「異常」,也都有生物性因素。再平凡無奇的經驗都會以某種方式反映於大腦。研究已經證明,連你喜歡哪個品牌的巧克力都與神經有關。另一方面,ADHD毫無疑問也受遺傳因素影響,一等親有ADHD的人也有ADHD的機率是一般人的五到十倍。可是,有基因關聯和遺傳性未必等於「疾病」(全基因組關聯分析也能用來預測一個喜不喜歡香菜)。雖然生醫研究有助於了解病理機制,也有助於釐清大腦如何形塑個性、傾向等人類特徵,卻不一定能像許多人以為的那樣,將ADHD認定為神經問題、獨特疾病或主要源於大腦的疾病。

研究ADHD會遇上的問題和自閉症一模一樣。隨著輕度ADHD也可獲得診斷,有這個標籤的人同質性越來越低,研究者越來越難在他們身上找到生物性的共同點。重度ADHD的兒童──那些學齡前就出現明顯問題、情況嚴重到不可能正常上學的孩子──或許真的有某種獨特疾病,而且這種病真的有單一而強烈的基因關聯,但隨著ADHD群體納入越來越多新人,這一點更難證明。

坦白說,儘管相關生醫研究已經進行數十餘年,可是到目前為止,我們還不曾發現ADHD者共有的腦部異常。沒有生物標記能區分ADHD和其他疾病,也沒有生物標記能分辨ADHD者和一般人。連有心尋找ADHD生物「成因」的研究者都不得不承認:這種特質會以許多方式表現在各式各樣的人身上,長期結果各有不同。儘管如此,我們還是繼續將有ADHD特質的人擺進同一個醫學類別,把他們當成同質的群體加以研究或治療,彷彿他們無一例外,統統都有大腦發展疾病。

不論在醫界或社會,現在都流行將精神健康問題和行為障礙生物學化(biologising)──更精確點說,是病理化(pathologising)。不難聽見有人說憂鬱症是血清素不足,而不是對生活處境的反應。例如波琵,她相信自己是因為神經傳導物質多巴胺不足,所以有些事勉強不得。這樣看待一路走來的困難讓她輕鬆很多。

在我看來,現在之所以熱中尋找生物標記,期盼能藉此證明精神問題和心理困擾是「真實」的,無非是希望證明有些人確實有難處,並非無病呻吟。在這種氛圍下,有些病人越來越排斥從社會或心理角度解釋疾病,認為這猶如醫學的煤氣燈效應,無異於否定他們真實的感受。人對痛苦的理解很容易受描述痛苦的方式影響。或許正因如此,ADHD、自閉症、憂鬱症現在常被視為神經多樣性的表現。

最佳賣點 : 獲得一個病名,

是幫助我們變得更健康,還是變得更加脆弱?

被譽為當代最偉大腦神經醫學家─奧立佛・薩克斯真正的傳人

英國腦神經權威醫師暨惠康圖書獎得主

《腦內風暴》、《謎病睡美人》作者

~蘇珊・歐蘇利文~

探索社會醫學最新力作