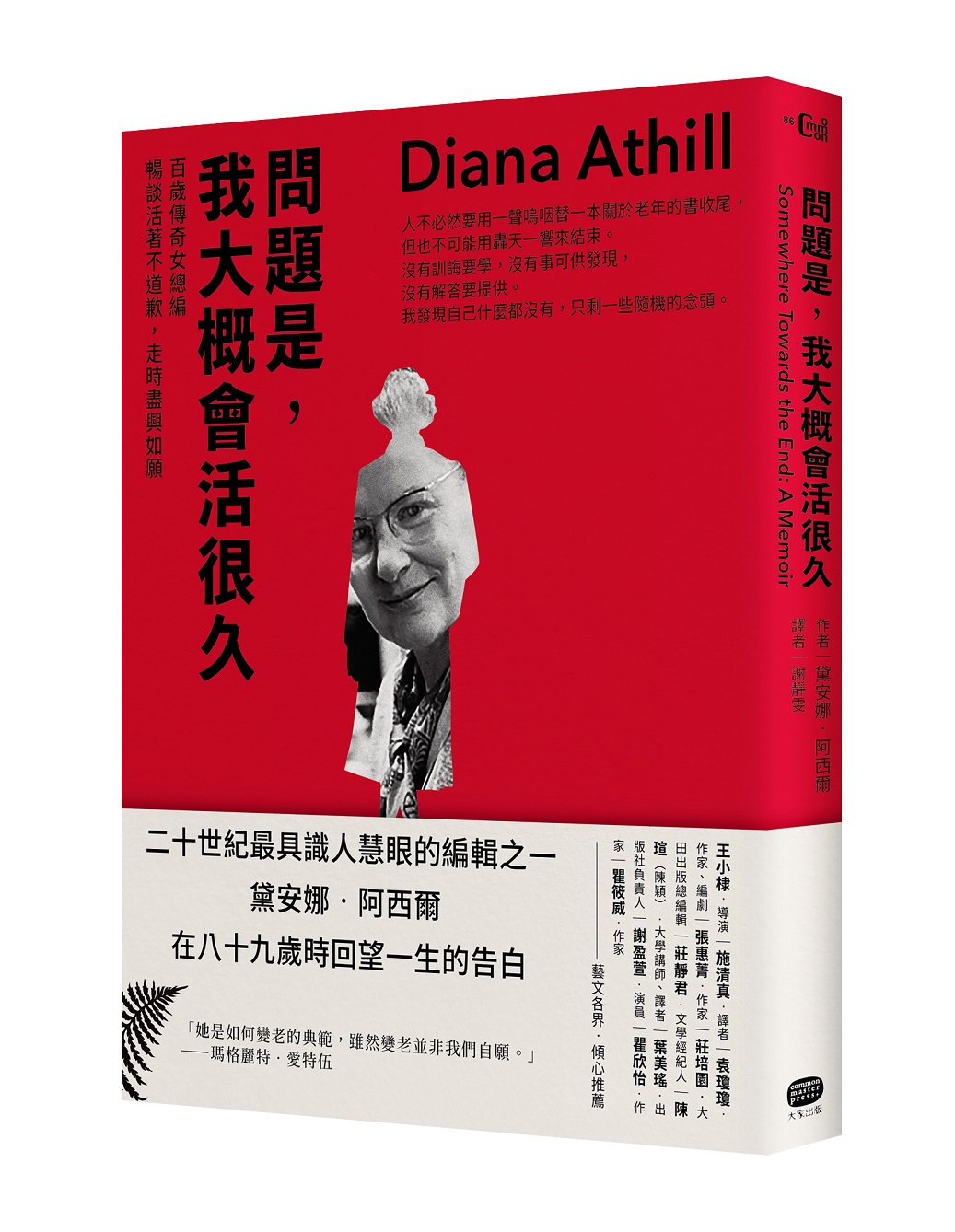

Somewhere Towards the End: A Memoir

| 作者 | Diana Athill |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 問題是, 我大概會活很久: 百歲傳奇女總編暢談活著不道歉, 走時盡興如願:人不必然要用一聲嗚咽替一本關於老年的書收尾,但也不可能用轟天一響來結束。沒有訓誨要學,沒有事 |

| 作者 | Diana Athill |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 問題是, 我大概會活很久: 百歲傳奇女總編暢談活著不道歉, 走時盡興如願:人不必然要用一聲嗚咽替一本關於老年的書收尾,但也不可能用轟天一響來結束。沒有訓誨要學,沒有事 |

內容簡介 人不必然要用一聲嗚咽替一本關於老年的書收尾,但也不可能用轟天一響來結束。沒有訓誨要學,沒有事可供發現,沒有解答要提供。我發現自己什麼都沒有,只剩一些隨機的念頭。◇◇◇◇◇二十世紀的傳奇編輯 在八十九歲回望一生的告白王小棣‧導演|施清真‧譯者|袁瓊瓊‧作家、編劇|張惠菁‧作家|莊培園‧大田出版總編輯|莊靜君‧文學經紀人|陳瑄(陳穎)‧大學講師、譯者|葉美瑤‧出版社負責人|謝盈萱‧演員|瞿欣怡‧作家|瞿筱葳‧作家◆藝文各界‧傾心推薦◆___________「戴安娜是我的第一位英國編輯……所有認識她及讀過她回憶錄的人,都會欽佩她,因為她誠實、樸素而優雅的風格,她從不偽飾的個性,以及她在面對生活不斷縮小的可能性時所抱持的堅忍態度。她是變老的典範,雖然變老並非我們自願。我很幸運在我的生活中遇見她。」──瑪格麗特‧愛特伍___________黛安娜‧阿西爾是二十世紀最具識人慧眼的編輯之一,她讀過、修過、對話過的作家,從凱魯亞克到愛特伍,從珍‧瑞絲到奈波爾,幾乎涵蓋了二十世紀英語文壇最具影響力的所有聲音。但在大部分時間裡,她都極為低調,直到八十九歲那年推出《問題是,我大概會活很久》這本晚年之書,不僅讀者、作家與評論界為之傾倒,本人也意外成為文壇焦點。她以清明而犀利的筆調回首過去,包括生命中重要的親密關係、懷孕與流產的身體記憶、以七十高齡照護九旬老母的感悟,還有年老帶來的失落與意外的獲得,並思索如何在生命最後一段路上保持希望、喜樂與活力。放到今日來看,她的率直、真誠仍讓人讚嘆,那是一種不再自我批判,也不再需要道歉及解釋的狀態,融合了睿智與通透,讀來令人寬慰──時間(或老去)終究也會帶來可貴的禮物:不再需要證明什麼,只是與安靜真實的自己同在。其中,她對於性的書寫尤為令人驚豔。不閃躲、不矯飾,正面回應性慾的轉變、性在關係中的意義,乃至晚年仍殘存的情慾渴望與失落。她指出,女性的生理結構使性對女人的影響更深,並從自身經驗出發,探討性慾淡去時,愛與親密如何重新被定義。這些段落既不煽情,也不賣弄「勇敢」,而是以冷靜清晰的語言,讓許多難以深思或難以言說的老年經驗,得以被看見與理解。阿西爾無意教人怎麼「成功老去」或「優雅老去」,她所描述的境遇有時並不容易面對,甚至狼狽,然而她的反思總是清明,讓讀者也跟著豁然開朗。那是一種經歷過人生高潮與低谷之後,才能練就的洞察力,包括自我寬恕的能力。本書不僅僅是一部關於老年的回憶錄,更是關於如何活在當下。在社會集體焦慮「變老」的此刻,作者的聲音顯得特別珍貴。◤黛安娜‧阿西爾談老年◢◆ 性愛衰退有個重要的面向,就是其他事情變得更加有趣。◆ 要成為那種覺得沒有孩子就會死的女人真的很難。我從來沒有那種感覺。◆ 雖然開車到處閒晃幾乎算不上什麼「活動」,但對那些行動能力有限的人來說,它是生活的一部分,也是樂趣的來源。◆ 對年紀很大的人來說,我不確定挖掘過往的愧疚是個有益的活動,因為也沒辦法對它們多做什麼。◆ 一個人在活躍的年紀,對邪惡擁有痛苦的敏感度可能是有用途的,……但是人到老年時,主要關注的一定是如何讓自己以最少的不適和最不麻煩別人的方式度過時光,對邪惡擁有痛苦的敏感度只會是負擔。◆ 就我看來,任何回顧八十九年人生的人,看到的應該會是斑斑懊悔的景致。……但它們卻從我的視線中消失不見。懊悔?我對自己說。什麼懊悔?

各界推薦 王小棣‧導演|施清真‧譯者|袁瓊瓊‧作家、編劇|張惠菁‧作家|莊培園‧大田出版總編輯|莊靜君‧文學經紀人|陳瑄(陳穎)‧大學講師、譯者|葉美瑤‧出版社負責人|謝盈萱‧演員|瞿欣怡‧作家|瞿筱葳‧作家◆藝文各界‧傾心推薦◆◤各界推薦◢◇「讀來真心令人享受。」──艾莉絲‧孟若(諾貝爾文學獎得主)◇「在那些早年的歲月裡,我有時會一邊寫作一邊在內心對法蘭西斯‧溫德漢和戴安娜‧阿西爾說話。」──V‧S‧奈波爾(諾貝爾文學獎得主)◇「托爾斯泰誤會了。所有幸福的家庭並不相似,所有幸福的人肯定也不相同。那樣的人少之又少,很難比較。可是有件事很清楚:黛安娜‧阿西爾是幸福的人,而且沒有人跟她有絲毫相近之處……尤其是性,每個六十歲以上的人都應該讀讀她寫的──每個不到六十歲的人也是。」──《文學評論》(Literary Review)◇「清新的坦率……令人歡喜而非陰沉……她提供了洞察人心的智慧,你會巴不得自己擁有那種祖母。」──《時人》雜誌◇「九十多歲的人以清晰、機智、活力書寫關於變老和面對死亡,有種非常安慰人心的什麼……阿西爾以她那種無拘無束的生活風格以及毫無限制的嘹亮聲音,喚起大家對英國文學界另一位德高望重女性的記憶:諾貝爾獎得主多麗絲‧萊辛。」──《舊金山紀事報》N‧赫勒‧麥卡平(N. Heller McAlpin)◇「回憶錄有不少,但這本相當特出……老練、清晰、清新……這本書應該可以鼓勵老年人吐露心聲,並且鼓勵年輕人傾聽長輩想說的話。」──《泰晤士報》◇「生命,而非死亡,是她心之所繫……反思老年,而不是反思活過的漫長人生,這點相當罕見……更罕見的是由女性執筆寫下這樣一本書:阿西爾探索宗教信仰、懊悔、性,行文坦率簡潔,相當振奮人心。」──《金融時報》艾瑪‧賈克柏(Emma Jacobs)◇「將莎士比亞的想法換個方式講:智慧並非源自內心,也不是源自腦袋,而是來自陪我們度過幾十年的骨頭。少數幾位才華洋溢的藝術家,像是黛安娜‧阿西爾,也許能夠說服他們的老骨頭,吐出一點它們學到的東西。」──Salon網站,蘿拉‧米勒(Laura Miller)◇「她這本出色的書完全沒有常見的老前輩話當年的懊悔、懷舊和老前輩話當年的回想。這是一個小小的文學瑰寶,由一位妙不可言、老當益壯的人物所撰寫;老實說,我還真希望她是我祖母。真是個寶。」──《每日郵報》(Daily Mail) ◇「阿西爾的作品裡通篇都給人一種感覺,就是讀者交到了一個新朋友,也讀到了一則嶄新的故事……讀來令人愉悅。」──《觀察家報》◇「阿西爾的回憶錄展現了她對自己活過的人生和未來的激賞。」──《新政治家》雜誌 「阿西爾寫作……帶著清晰、平靜、常識。」──《波士頓環球報》芭芭拉‧費雪(Barbara Fisher)◇「珍‧瑞絲說過,文學是一面湖泊,真正重要的是對它有所貢獻,即使只是涓滴細流。她貢獻了沸騰細長的河流。阿西爾則是貢獻了涼爽清澈的燙熱。」──《文學評論》卡蘿‧安吉爾(Carole Angier)◇「了不起的贈禮……這是本溫暖且啟迪人心的書。」──《洛杉磯時報》蘇珊‧索特‧雷諾茲(Susan Salter Reynolds)◇「來得是時候,具原創性。」──《紐約時報》德懷特‧嘉納(Dwight Garner)◇作者學問廣博,是個通才,熱愛人類和動物,熱衷園藝,並且為生命迷醉。」──《紐約時報》書評艾莉卡‧榮(Erica Jong)◇「針對長者處境所寫的生氣蓬勃的特派報導。」──《紐約客》◇「異乎尋常地吸引人……阿西爾為讀者帶來頗多樂趣;她容易親近的散文和驚人的誠實都令人著迷,因為她走過的道路,我們很多人未來也會步上。」──《華盛頓郵報書世界》麥克‧德達(Michael Dirda)◇「完美的老年回憶錄──坦率、細節豐富、迷人、毫無自憐或多愁善感,最重要的是,寫得非常、非常優美。」──柯斯塔文學獎評審◇「她的視線毫不閃躲,行文跟以往一樣思路清晰且優雅有致;她的坦誠啟迪人心。」──《旁觀者》雜誌(Spectator)◇「令人振奮、帶來慰藉,以乾淨清晰的行文,展現明理的見地、坦率以及精神上的活躍。」──英國劇作家&回憶錄作家賽門‧葛雷(Simon Gray)◇「資訊豐富、坦白真誠,沒有常見的對於年老的憂愁。了不起的女性。」──英國作家貝蘿‧班布里奇(Beryl Bainbridge)◇「勇敢、風趣、優雅。」──《週日電訊報》(Sunday Telegraph)◇「歡樂的回憶錄作家,思路清晰,機智過人,想法原創,有洞見又不張揚。」──《地鐵報》(Metro)◇「坦誠直率、眼光敏銳的書。」──《獨立報》(Independent)◇「阿西爾萬歲!」──《泰晤士報》◇「充滿幽默的插曲,啟迪人心。」──《婦女與家》生活風格雜誌(Woman and Home)◇「精彩的作品,在任何主題上態度樂觀,時常逗趣、諷刺,永遠機敏過人。」──《老者》月刊(Oldie)◇「阿西爾以坦率態度和簡潔文筆書寫宗教信仰、懊悔、性,相當振奮人心。」──《金融時報》

作者介紹 作者簡介黛安娜‧阿西爾(Diana Athill, 1917-2019)被譽為「二十世紀最傑出的編輯之一」,並於二○○九年獲頒大英帝國官佐勳章。二○一九年過世,享嵩壽一百零一歲。阿西爾於英國牛津大學接受教育,畢業後即遭逢第二次世界大戰,在此期間,她替BBC工作,之後協助安德烈‧多伊奇成立與他同名的出版公司,並擔任總編輯,直至七十五歲退休。她旗下的作者包括V‧S‧奈波爾、傑克‧凱魯亞克、珍‧瑞絲、西蒙‧波娃、索因卡、菲利普‧羅斯、約翰‧厄普代克、瑪格麗特‧愛特伍等,在二十世紀的英國出版圈,其地位可謂舉足輕重。阿西爾備受讚譽的回憶錄《未經刪節》(Stet)談的就是她長達五十年、成就卓著的編輯職涯。她還著有另外四本回憶錄:《而不是一封信》(Instead of a Letter)、《一場喪禮之後》(After a Funeral)、《昨日早晨》(Yesterday Morning)、《假想》(Make Believe),以及小說《別那樣看我》(Don’t Look at Me Like That)等作品。她的回憶錄《問題是,我大概會活很久》(Somewhere Towards the End)榮獲美國國家書評人協會獎以及柯斯塔文學大獎(傳記類),也是紐約時報暢銷書。譯者簡介謝靜雯荷蘭葛洛寧恩大學英語語言與文化碩士,主修文學。譯作集:miataiwan0815.blogspot.tw

產品目錄 第一章──我已經進入老化過程好一段時間,而且才因為巴哥犬和樹蕨的事情被戳到痛處,我對自己說:「何不嘗試寫看看?」所以我打算這麼做。第二章──六十到六十九歲那些年間,我覺得自己還離中年不遠,也許不算安全在岸上,但正在沿岸的水域裡穿梭。我的七十歲生日並未改變這點,因為我幾乎不怎麼理會,可是我的七十一歲確實改變了這種狀況。第三章──在我身為有性慾及性吸引力存在的生命裡,最後一個男人是山姆。第四章──我比多數人更早窺見自己,因為我沒了婚姻也沒生孩子,但直到性愛消失之後,我才得以用足夠清晰的眼光來看。第五章──跟長輩共同生活,暫停自己的人生是必要的。第六章──我擔心的是拖著衰敗的身軀活下去,因為經驗讓我得知,那種磨難若沒有原本可能會有的那麼艱難,通常是因為有女兒在。而我沒有女兒。第七章──當你年老的時候,一個親愛的孩子湊巧看著你,彷彿認為你充滿智慧又仁慈(即使是誤會!):這是多麼大的福分!第八章──無法將任何與嫻熟技藝無關的事物視為藝術──我確定,抱持這種想法的,絕不只有老年人。第九章──將雙手探進土裡,展開根部,讓植物舒服──這種活動令人全神貫注,就像繪畫或寫作,你會跟自己在做的事合為一體,還能從自我意識得到美妙釋放。第十章──「等我八十二歲,一定要開始考慮放棄開車。」我在七十出頭之所以立下這個心願,是因為有個地方警察登門拜訪我母親。第十一章──我有時自問,到底是什麼,讓我─以及無數其他年老配偶或類似配偶的人(我確定有),持之以恆地執行照護工作?第十二章──我之所以如此仰賴閱讀,是因為我從沒養成看電視的習慣。我連電視都沒買過。第十三章──我逃遁其中的活動,大多是平凡小事,之所以變得更有價值,是因為我老了──心知自己再享受也沒多少時間,於是越來越密集地投入其中。不過,老年最棒的部分就沒那麼平凡了,之前如此,現在依然,而這完全跟幸運地發現自己能寫作有關。第十四章──當我自問:「沒有自己的孩子或孫子,你真心不懊悔嗎?」我得到的答案是:「是,真的。」第十五章──人到了老年時,主要關注的一定是如何讓自己以最少的不適和最不麻煩別人的方式度過時光,對邪惡擁有痛苦的敏感度只會是負擔。第十六章──我想說的是:「不要緊,不知道也別介意。」雖然可能很愚蠢,但我不得不坦誠,我依然希望,我必須說這句話的時機不會很快到來。附言──我想得沒錯,我沒機會看到它長成一棵樹,但我低估了看到小蕨的樂趣。

| 書名 / | 問題是, 我大概會活很久: 百歲傳奇女總編暢談活著不道歉, 走時盡興如願 |

|---|---|

| 作者 / | Diana Athill |

| 簡介 / | 問題是, 我大概會活很久: 百歲傳奇女總編暢談活著不道歉, 走時盡興如願:人不必然要用一聲嗚咽替一本關於老年的書收尾,但也不可能用轟天一響來結束。沒有訓誨要學,沒有事 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267561577 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267561577 |

| 誠品26碼 / | 2682956612001 |

| 頁數 / | 224 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15*20*1.4cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 279 |

內文 : 第二章

六十到六十九歲那些年間,我覺得自己還離中年不遠,也許不算安全在岸上,但正在沿岸的水域裡穿梭。我的七十歲生日並未改變這點,因為我幾乎不怎麼理會,可是我的七十一歲確實改變了這種狀況。「超過七十歲」就是老了;突然間,我終於在這個事實上擱淺了,看出該好好衡量現狀的時候到了。

我活得夠久,目睹了就女性來說年老的重大轉變──對男人來說比較次要,但他們需要的也更少。在我祖母的年代,超過七十歲的女性會做幾乎算得上是制服的裝扮。如果是寡婦,就會穿上漠視時尚的黑色或灰色衣物,即使丈夫尚在,她的服裝也會有點灰暗、缺乏造型,擺明了此人不再試圖展現魅力。我父親那邊的祖母(兩人當中較年長的)守寡之後,直到臨終都一直穿著長及地板的服裝,頭戴黑絲絨和蕾絲製成的繁複小配件,就像維多利亞成熟女士戴的那種「扁帽」。(從我老年頭髮的稀少程度看來──這點遺傳自她那邊的家族,她大有理由遵循這個特定的時尚。)連我的一位阿姨,就是我母親的大姊,在丈夫於一九三○年代過世之後,也向來只穿黑色或灰色的衣物,刻意選擇造型不摩登的服裝。一九二○年代裙子長度突然縮短,進而影響了這種「制服」的保存,因為不管什麼年紀,都沒人想要做出醜怪的裝扮,而蒼老的雙腿和身體穿上「前衛」時裝看起來就是醜怪,所以在我青春期時,年長的婦女依然透過外表,宣告她們已經成了不同種類的人。不過,二次世界大戰之後,大戰加諸於大眾的緊縮簡樸引發的反抗,反倒帶來了更大的彈性。有一段時間,《Vogue》時尚雜誌連載一個稱為「艾斯特太太」(Mrs Exeter)的專題,說服年長女性可以做時髦的打扮,而這個示範很快就變得很多餘,因為婦女很高興能夠選擇符合自己身材和膚色的衣物,而不是遵從習俗。今日,老婦如果打扮成青少年,當然很愚蠢,可是我在選擇上的自由度是我祖母們夢想不到的。有一陣子,我走有點古怪的裝扮風格,前往當地的莫理森超市購物時,我忖度著會不會看到有人對我挑眉。最後我得到的結論是,我可能得換上比基尼,才會有人眨個眼。

化妝品比衣服功效更高,可以讓人看起來少些歲數,感覺起來也沒那麼老。直到近來,它們都可能引發危險,因為一向用很多化妝品的女性往往會持續這麼做,無視化妝品對缺乏彈性、又薄又皺的肌膚會帶來不幸的影響。我有個親愛的老朋友永遠不明白,為了參加派對打扮時,如果抹上大量的猩紅色口紅,很快就會沾到牙齒,並且滲進嘴唇周圍的小紋路,讓她看起來就像吸血蝙蝠晚餐吃到一半被打斷一樣。幸運的是,如今化妝品品質好多了,呈現的效果也比較細膩;顯眼的妝容會讓一張老臉看起來很荒唐,但如果改用現今的化妝品,看起來會有所改善又自然。母親將良好的膚質遺傳給我,我依然會因此得到讚美,可是現在我知道至少有一半的「好」來自蜜絲佛陀(Max Factor)。對年長女性來說,外表相當重要,不是因為我們認為可以打動別人,而是因為我們攬鏡自照時會看到的自己。其他人不大可能會注意到一張老臉上的鼻子發紅、油亮,或是臉頰上可以看到破裂的微血管,但那張臉的主人肯定會看到,而且當這種令人憂鬱的景象得到補救時,同樣會覺得精神一振。即使他人怎麼看自己不全然等於這個人的真實狀態,不過會有頗大的影響。我確知的是,我覺得自己的外表比祖母們老年時看來更年輕,舉止也是。

不過,縱使如此,邁入七十幾歲時,最明顯的事情就是生命中曾經最重要的事情消失了:我看起來可能沒那麼老,自己也不覺得有那麼老,但我已經不再是個有性別的存在,這種狀態歷經好幾個階段,而且不總是愉快的,但是對我的存在來說一直很核心。

這種狀態在我四、五歲的時候開始,當時我宣布要跟約翰‧薛伯克結婚,對旁觀者來說肯定很滑稽,但對我來說感覺相當是正經事。他是個小男孩,住的地方跟我們家隔幾棟房子,就在伍爾威治廣場(我父親是皇家砲兵團的軍官,當時在軍事學院擔任講師,而約翰的父親也是兵團的鎗手)旁邊那條街上。我完全不記得約翰的模樣,只記得名字跟他曾經是我的結婚對象。他的後繼者在我的記憶裡更鮮明,因為他有一雙美麗悲傷的棕色眼睛,還有因為年齡差距頗大而產生的魅力──他叫丹尼斯,是哈爾農場園丁的兒子,我們在我外公外婆的庇蔭下去住那邊。我懷疑我沒跟丹尼斯講過話,但我曾經壯起膽子,從廁所窗戶對著他的腦袋瓜吐口水,當時他正在後門那裡操作幫浦。在他之後的暗戀對象,我則實際互動過──事實上我跟我兄弟還有他們一起度過很多時光:傑克和威菲德,是農場牧牛長的兒子,我對他們的記憶比對丹尼斯清晰,因為我花了好多時間試圖決定我最喜歡當中的哪一個。

那兩個是我浪漫時期的頭一批受惠者,在那個時期,愛情以白日夢的形式出現。我激情的對象會被安排在極端危險的處境裡,也許他家失了火,或是他本人被洪水沖走,而我會出手營救。這場白日夢的高潮會是,當他恢復意識時,一睜開雙眼就會發現我伏在他上方,而我那頭如雲的黑髮會像斗篷一樣包覆他(我當時是個瘦巴巴的孩子,頂著鼠灰色的鮑伯頭,但我自信滿滿地期待這點會隨時間好轉)。傑克和威菲德一直延續到我九歲,然後被我趕出了心頭,當時我為了現實的原因選中了第一位戀人:大衛,他比我們其他人都善良、勇敢、明理,也是個熟悉的朋友和同伴。他也很可能陷入需要被拯救的情境,雖然我有點心虛,因為要是被他知道了,他肯定會覺得這種想法愚不可及。他跟他媽媽說我這個人心地不錯,這點在當時令人亢奮,雖說隨著我邁入十幾歲,這種情愫開始令人乏味。

接著,到了十五歲,我以成人的身分墜入愛河。對象是保羅(我在《而不是一封信》裡這樣叫他,所以他在這裡可以保留這個稱呼),他來牛津度假的其中一次,為了賺點外快,來輔導我兄弟準備一場考試。他貨真價實,驅走了我的白日夢,但他並未驅走浪漫。我因此墜入愛河,誤以為愛情等於婚姻,等我跟我所愛的男人結婚,餘生必定永遠忠於他。美麗白色婚禮的白日夢有時確實會掠過心頭,但是等我年紀大到足以招來保羅的注意力、我們訂了婚之後,要將我的浪漫情懷編織下去並不容易──部分是因為大家老是對我叨念說我們到時會有多窮,而且我必須學習怎麼當個稱職的家庭主婦。保羅加入皇家空軍,當時只是飛行軍官,年薪僅有四百英鎊,他和我都覺得足以過上不錯的生活,不管「他們」怎麼說,但是那些警告多少還是令人清醒;不過效力不如我們宣布訂婚後半年左右發生的事。

我們跟保羅的姊妹去參加一場派對,隨行的還有保羅一群形跡可疑的朋友──我不知道那些人是保羅打哪找來的,一開始就把我弄得心神不寧,因為他們比我認識過的任何人都喝得還凶,言談也更粗蠻。其中一人帶了個性感無比的女生過來,她一看到保羅,就對他發動猛烈攻勢,而讓我驚慌失措的是,保羅竟然隨之起舞。過了極度令人不自在的一兩個小時之後,他將送我回家的任務丟給他尷尬不已的姊妹。那天晚上他最後肯定跟那個女生上了床。接下來的兩個星期,我完全沒有他的音訊,我受到太大打擊,無法寫信或打電話給他。當他通知我,他準備從格蘭瑟姆搭飛機過來牛津跟我一起過週末(他常常這樣),我感覺更焦慮,而不是如釋重負。星期六晚上,我們喝太多酒,他幾乎淚漣漣地崩潰道歉。說他表現得糟糕透頂,說他以自己為恥,連他自己都無法忍受,要我千萬、千萬要相信他們兩人之間的事情毫無意義,說那個女生只是個乏味至極的傢伙(說溜嘴了吧!那萬一她不是個無聊鬼呢?),說他以後絕對不會重蹈覆轍,因為我永遠會是他真正鍾愛的唯一女性,等等、等等的。這比之前的無聲無息好,但並不是好事。

隔天早上我們搭計程車到「我們」的老地方,一家位於艾普頓的酒館,但還沒抵達目的地就先下了車,因為最後的一‧五公里路,我們想藉由散步驅走頭痛,雖然那是個冷颼颼、風勢強勁的冬日。保羅似乎相當放鬆,眺望泥濘小路兩側的田野想找鶇的蹤影。我沮喪地沉默不語,思索著他的道歉。那件事毫無意義:是,這點我可以接受。但是他宣稱這樣的事情永遠不會再發生:不,這點我無法相信。他當著我的面大剌剌地做這件事,對我的感受根本漠不關心,我不記得自己有當時那麼震驚過。我對自己的重要性抱持謙遜的看法──這是由我家細心培養而來,因為我的家庭向來認為虛榮是嚴重的罪,所以在這樣的情境裡,我往往會怪罪於自己不值得關心;我當時並未清楚意識這件事,不過我現在確定這個想法一直在我心頭揮之不去。我知道自己當時在想的是,保羅這種輕浮個性一定要處理。我記得當時想著,等我們結婚,我就必須學習做個機靈的人。「狀況會好上一陣子,」我心想,「只要我們像現在這樣子,他就會一直回到我身邊。但是等我年紀稍長──等我三十歲,」我的面孔掠過我的心頭,滿臉焦慮、皺紋,頂著灰髮──「到時就危險了,他肯定會移情別戀。」我能變得夠機靈嗎?我不得不。那一整天氣氛一直很陰鬱,但我片刻也沒想到,或許我並不想跟他結婚,況且不久之後,我們的關係恢復原本的愉快狀態。

所以我不認為在我成年的歲月裡有什麼時候沒意識到男人可能會在形式上對女人不忠,不過直到保羅終於突然拋棄我,我才明白,女人也可能在無愛的狀況下從性愛得到快樂。我走出保羅的陰影之後,再次陷入愛河,兩次,而且陷得很深,但是兩次感覺都很「致命」,是避無可避,反正我渴望愛情,但注定會帶來痛苦。頭一次的對象是個年紀比我大很多的已婚男人,我不曾想像他會為了我離開他妻子。如果他這麼提議,我肯定會接受,但我太崇拜他,並不會這麼期待:我是他戰爭時期的短暫戀情,或是愚行(生命的精髓就是慾望,而最能強化慾望的,莫過於空氣裡的一絲死亡氣息──我記得他驚奇地竊竊私語:「我好不容易接受自己永遠不會再有這種感覺了。」),她是他完美無缺的稱職妻子,剛剛生下兩人的頭一胎,所以拋下她,就證明他是個殘酷且不負責任的人,而我確定他並不是。如果是的話,我也不會這麼愛他。

保羅之後的第二個戀人是單身漢,甚至是理想的結婚對象,可是他這種理想狀態讓他好到令人難以置信。他很喜歡我。有一度,他幾乎自認愛上了我,但他其實從來都沒有。我幾乎打從一開始就感應到一切終將以淚水收場,卻還是越陷越深。最後確實以淚水告終。相聚的最後一晚,兩人淚流滿面在威格莫爾街上來回踱步。他鼓起勇氣承認當前的情勢,省得我懷抱徒勞的希望,反倒讓我懷著受虐的縱情態度,甚至愛他更深(事實上,要鼓起這般勇氣確實不容易,值得感激,因為比起緩慢的勒殺,決定性的打擊會讓破碎之心修補起來快得多。相信我!這兩種情況我都體驗過。)

對我來說,那就是浪漫愛情的盡頭。接下來是一連串的韻事,有時極為短暫、有時延續一段時間,但每每令人愉悅(其中兩次令人愉悅非常),幾乎總是教人振奮(其中兩小段情大可不要),沒有一次深刻到足以讓我受傷,直到我四十四歲時認識了貝瑞‧雷克。

那些年間,如果有男人想跟我結婚(有三個),我的感覺就像美國喜劇演員格魯喬‧馬克思對於有俱樂部願意接納他,他的反應:輕蔑。我試著相信那是更理性的什麼,但並不是。有幾回的無痛韻事涉及別人的丈夫,但我不曾有罪惡感,因為我最不想要或最不希望的就是破壞任何人的婚姻。如果有妻子發現了──就我所知從來沒有──那會是因為她丈夫太粗心,而不是我。

忠實不是我最欣賞的美德,也許因為這個詞被安德烈‧多伊奇濫用過度,他常常憤慨地指責任何想退出我們出版名單的作家「不忠」。當然了,作家沒理由忠於任何認為自己能夠藉由出版他的作品來賺錢的公司。當一家公司表現優良,確實可以發展出感恩和感情,但並不會建立起忠誠的羈絆。存在這種羈絆的那些案例裡(比方說忠於家庭,或是忠於政黨),如果被自己效忠的對象背叛,這種忠誠就會變成愚行。如果發現你的兄弟是殺人兇手或你的政黨改變了政策,卻不分青紅皂白地支持他或它,在我看來就是盲目。沒來由的忠誠就只是讓封建體系的老闆受惠而發展出來的空洞理念。就我看來,涉及配偶的時候,關鍵字應該是善意和體貼,而不是忠誠,而且性愛上的不忠也不見得可以抹消它們。

我尊重信守承諾裡的忠實意涵,但令我厭煩的是,一般認為忠實跟性愛緊緊相繫。妻子應該對丈夫絕對忠誠,這個信念根深柢固、盤根錯節,不只基於男人需要確定自己是孩子的親生父親,還有更深層、更陰暗的感受──男人擁有女人,上帝為了男人的便利而創造女人。很難相信這個觀念會徹底根除:想想它在伊斯蘭國家的威力!女人焦慮地強烈呼籲丈夫要忠誠,來自同樣原始的源頭:她覺得這一點對於證明自己的價值是必要的。這點我很清楚,當保羅選擇跟別人結婚時,我痛苦得元氣大傷。但是理解不代表贊同。既然我們對彼此有著深入骨髓的基本需求,男人和女人為何必須把這個特定且靠不住的層面看得這麼重?

我現在想到以撒‧辛格寫的一個故事《門上的窺視孔》,關於一個年輕男子在結婚前夕送心上人回家,忍不住透過窺視孔看她最後一眼──她在那裡,接受門房的深吻,顯然相當投入。婚約因此終止──雖然敘事者狡猾地提醒那個年輕男子,他自己同一天下午才跟女服務生上過床。這個故事繼續暗示,如果那次性愛的不忠一直沒曝光,兩人生活會變得多麼單純,可能還會更上一層樓:辛格那個睿智的老手反覆探討這個主題幾次,他典型的招數就是把道德審判的裁決交到讀者手裡。他跟宗教背景有深沉的連結,我無法確定他會不會同意我提出的判斷──但是說到底,他確實要讀者自行判斷。是的,有些事情,包括性愛不忠,只要不被知道,就不會帶來傷害──或是被知道也被接受。哪個比較適合,端賴個人和他們的處境。我只是必須自問,如果不得不選,我會選哪一個──是這種極端的信念:不忠的妻子會玷污整個家族的榮譽,除非殺了她;還是往往被歸因給法國人的態度:不管性愛不忠有多麼不妥,如果執行得當,還是可以接受。偉哉法蘭西!

我跟貝瑞都認同這種態度,至今依然,我心碎的傷疤好不容易弭平之後(透過「寫作走出來」,我之後會解釋),我終於在快樂無比又充滿愛的友誼裡安頓下來,這種巔峰狀態維持了約莫八年,直到開始受到影響,而影響並非來自情感上的橫生枝節,而是歲月。這並不是突發事件,但早期階段(發生在我五十五到五十九歲之間,後來有一段時間暫得喘息)讓我無法忽視它的重要性。我漸漸意識到,對於跟親愛的老同伴做愛,我的興致和身體的反應都逐漸縮減:熟悉度使得他的手給我的觸感,就像我用自己的手,再也無法傳遞刺激感。回顧當時,我想不通自己為何從來不找他談這件事,因為我當時並沒有。我只是開始假裝。也許是因為我覺得,即使兩人合力「處理」這個問題,我想婚姻諮商師會這麼提議,也不可能解決得了。乏味又荒唐:我就是這麼想像這樣的程序。如果過去總是順應自然運轉的事情現在失效了──唔,首先,你會希望藉由假裝可以恢復原狀,有時確實可行,但是連這樣也毫無效用的時候,你就必須接受,到此為止了。

接受這點令人悲傷。其實,我是被迫接受的,當時一個毫不留情、極為鮮嫩可口的二十五歲金髮妙齡女郎入侵了我們家,貝瑞跟她上了床。真切的憂傷讓我徹夜未眠,但只維持了一個晚上。

最佳賣點 : 人不必然要用一聲嗚咽替一本關於老年的書收尾,但也不可能用轟天一響來結束。

沒有訓誨要學,沒有事可供發現,沒有解答要提供。

我發現自己什麼都沒有,只剩一些隨機的念頭。

◇◇◇◇◇

二十世紀的傳奇編輯 在八十九歲回望一生的告白