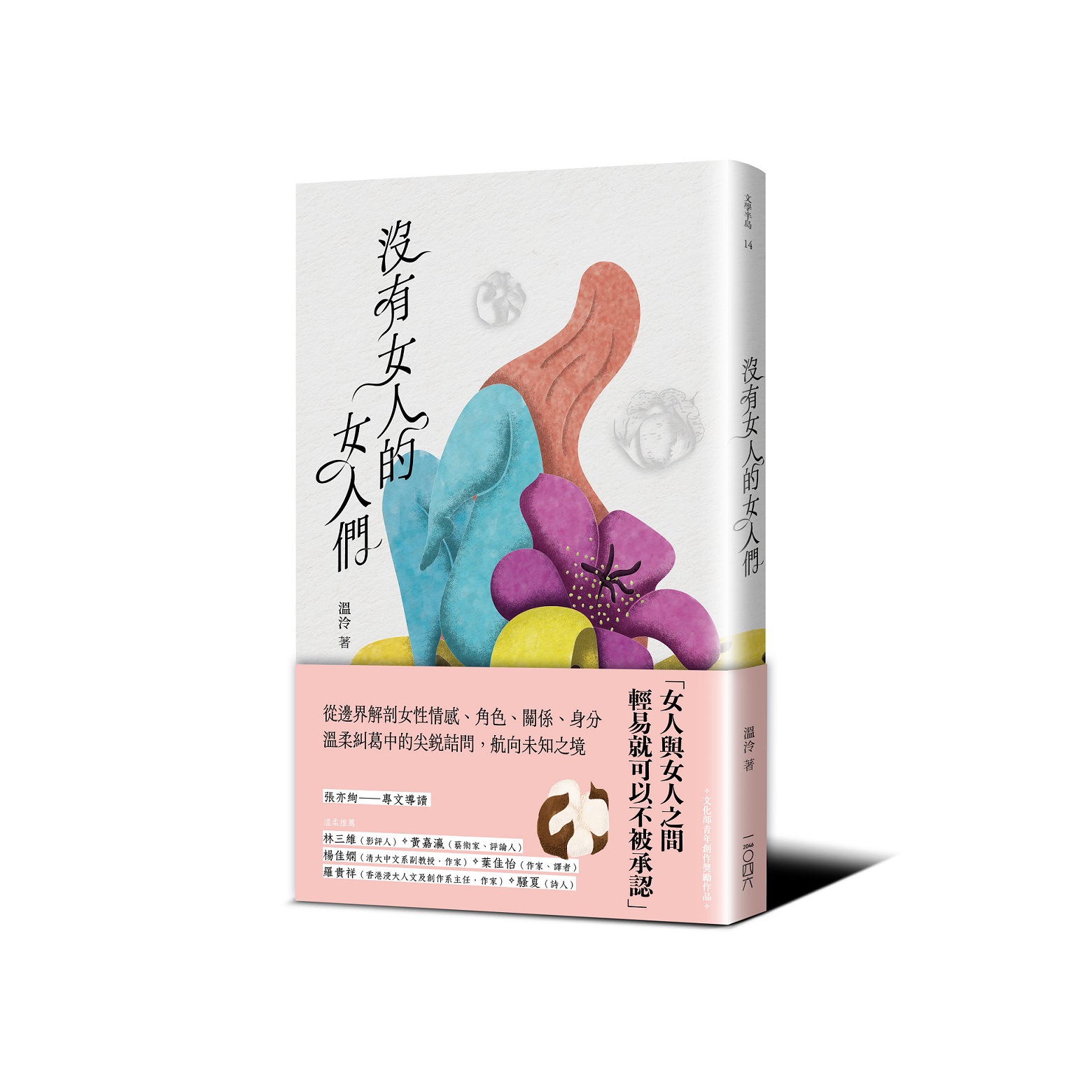

沒有女人的女人們

| 作者 | 溫泠 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 沒有女人的女人們:「女人與女人之間,輕易就可以不被承認。」從邊界解剖女性情感、角色、關係、身分溫柔糾葛中的尖銳詰問,航向未知之境:誠品以「人文、藝術、創意、生活 |

| 作者 | 溫泠 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 沒有女人的女人們:「女人與女人之間,輕易就可以不被承認。」從邊界解剖女性情感、角色、關係、身分溫柔糾葛中的尖銳詰問,航向未知之境:誠品以「人文、藝術、創意、生活 |

內容簡介 「女人與女人之間,輕易就可以不被承認。」從邊界解剖女性情感、角色、關係、身分溫柔糾葛中的尖銳詰問,航向未知之境在《沒有女人的女人們》中,既有不需要情感對象的角色,也有遭遇背叛者,但有更多,是在社會條件下不得不失去女人,或是主動地放棄、取消自身女人身分的人物──她們對於自己被賦予的性別,反覆提出質疑、詰問,最後或是擁抱、肯認,又或者實踐了自己心中真正認同的身分。——〈自序:理解的門〉生而為同性戀,母親的存在,或許是對她父親最大的叛逆。正如同她孕育我,生下我,她的身體和我的降生,都是對她最大的背叛。——〈沒有女人的女人〉她只是花了比別人更長的時間,才找到自己是甚麼,而不是到了某個時間點以後,才決定自己要變成甚麼。 她本來就是,只是她後來才知道。——〈木棉〉性別拓寬的另一面,也是「愛的考驗」。(性別的)自我實現,過去是同志易孤立無援,再過去是自由女性腹背受敵。寂寞是歷史與政治的問題。——張亦絢(作家)〈推薦序:性別拓寬與愛的考驗〉溫泠最新小說集有意探索多種親密關係形式之可能,在當代臺灣,習俗與法律的變革、性別運動不斷鬆動既定疆界之外,自我認同的實踐、慾望與忠誠的辯證,仍舊纏繞著每個人的生活。——楊佳嫻(清大中文系副教授,作家)溫泠筆下的每一位女人,就像被社會沙石雕琢的石子,內心藏有無數裂縫。他們的故事濃縮了對現實世界的對抗。——林三維(作家)溫泠用颯戾又溫柔的筆,循若隱若現的模糊邊界撕碎女人的刻板標籤,寫盡女人同志間(既指同性戀也指志同道合的女人們)的愛恨糾葛。每篇都像一把刀,剖開現實,提出刺骨的性別詰問。這書不只寫給女同圈,更該讓所有人讀到其中火花! ——黃嘉瀛(藝術家,評論人)

各界推薦 「在《沒有女人的女人們》中,『女人』是多層次的意義——生理特徵的、心理的、社會責任的……溫泠筆下的每一位女人,就像被社會沙石雕琢的石子,哪怕外表如昔,內心卻藏有無數裂縫。他們的故事濃縮了對現實世界的對抗。」——林三維(作家)女同志作家多一個還是少!有一個就該挺一個!溫泠用颯戾又溫柔的筆,循若隱若現的模糊邊界撕碎女人的刻板標籤,寫盡女人同志間(既指同性戀也指志同道合的女人們)的愛恨糾葛。她的故事拒絕扁平,角色鮮活,有笑有淚,又痛又爽,活脫脫立體到讓你心動又心碎。從外在衝突到內心掙扎,每篇都像一把刀,剖開現實,提出刺骨的性別詰問。這書不只寫給女同圈,更該讓所有人讀到其中火花! ——黃嘉瀛(藝術家、評論人)溫泠最新小說集有意探索多種親密關係形式之可能,在當代台灣,習俗與法律的變革、性別運動不斷鬆動既定疆界之外,自我認同的實踐、慾望與忠誠的辯證,仍舊纏繞著每個人的生活。溫泠小說仍可看出台灣女同志小說的校園底色,但她不吝於自我突破。——楊佳嫻(清大中文系副教授、作家)

作者介紹 溫泠本名高慧倩。一九九四年生,政大英文系畢,現為自由譯者、文字工作者。著有小說《傷後》、短篇小說集《讓我為妳寫一篇小說》、中篇小說《最好的時光》。

產品目錄 推薦序 性別拓寬與愛的考驗 自序 理解的門 髮 沒有女人的女人 丈夫 Eshe 單人病房 香水 木棉

| 書名 / | 沒有女人的女人們 |

|---|---|

| 作者 / | 溫泠 |

| 簡介 / | 沒有女人的女人們:「女人與女人之間,輕易就可以不被承認。」從邊界解剖女性情感、角色、關係、身分溫柔糾葛中的尖銳詰問,航向未知之境:誠品以「人文、藝術、創意、生活 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786269971411 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786269971411 |

| 誠品26碼 / | 2682922625004 |

| 頁數 / | 272 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21X1.4CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 377 |

推薦序 : 性別拓寬與愛的考驗 張亦絢

看過一個外國推理影集,死亡的是小學年紀的跨性別女生(且稱為安妮)。警探懷疑在校園裡霸凌安妮的男童,但證據不吻合。追查到了尾聲,發現失手殺害安妮的,是一向保護她的哥哥。

原來,爸爸眼看安妮經常為此困擾,決心要帶安妮先搬離此處,去一個較友善或方便醫療的城市。這個消息,由安妮告訴哥哥時,哥哥卻崩潰了。哥哥覺得他也一直為安妮的處境努力,安妮卻對拆散家庭毫不在意,一心只歡慶自己會得到更好的照料,不顧慮他會不願「失去」爸爸。——結局震撼,在於哥哥的崩潰具有說服力,儘管未必是「對」的。安妮太自私嗎?性別多元雖好,周遭人是否也為其追求犧牲太多?我的答案都是否定的:安妮並不是太自私,問題也不在犧牲太多。

我重述這樣一個故事,是想延伸另一個角度:性別是比「歧視 / 反歧視」單軸更廣泛的複合主題。即便覺得自己「算很友善」、「身在其中」、或「研究很多」——都還是可能有盲點、困惑、矛盾。那麼,怎麼辦?閱讀溫泠的《沒有女人的女人們》是不錯的答案,因為它帶來許多「非單軸」的思索。

但在討論性別深度之前,我想先談談文風。一般來說,濃烈或枯淡,很快就會分別獲得喜愛。然而,兩端之間,還有些風格,在文學史中起起伏伏,並非毫無影響。前陣子,我偶然讀到凱特 • 蕭邦(Kate Chopin 1851-1904)被選入文選的作品——我忍不住沈思,競技場上,「蕭邦體」恐怕會被認為企圖太明顯(失之過顯),但它難以取代的地位,卻也得歸功於作品中「義無反顧」的姿態。想到風格,福樓拜與斯湯達爾都會激發熱情,那莫泊桑呢?後來的風格王者往往很感激他。——蕭颯與西西早期有些作品,不到冷冽,潤澤也寡。感官來說,是重線條勝於其他一切。為甚麼?——我覺得這種美學,也該得到更多研究。同志文學,如果以白先勇與邱妙津為圓心,濃烈無疑。若以被老一輩同志深喜的郭良蕙(《第三性》)與凌煙的《失聲畫眉》起始,風景又不同。就連李元貞《青澀物語》當年被笑罵的「女人想長出陰莖」ㄧ節,今日來看,也會發現「遠非粗鄙,更似前鋒」。溫泠是九〇後的新世代——我之所以快速回顧,是因為意識到對風格採更開放的態度,有助於領會這本小說集的重要性。另方面,溫泠的風格,也令我覺得頗有意思——其中有兼採、有雜糅,有近於蕭邦體的表現,有相當能駕馭基本功的〈木棉〉,還有令人眼睛大亮的〈丈夫〉。

〈丈夫〉首先令我想到,邱琪兒(Caryl Churchill,1938—)在劇作《頂尖女孩》中描述過的「女教宗瓊安」。越來越多出土的資料顯示,現在可稱為「性別拓寬者」(以下簡稱「性寬」)的人物,不僅曾存在——甚至,還不乏藉「秘密推翻給定性別」取得社會地位,直到死亡,才被發現的例子。〈丈夫〉以真實審判為底,小說中的鞭刑也真實發生過。「女教宗瓊安」的真實性仍有爭議,但創作者重訪歷史或傳奇,與其說是不使邊緣失憶,勿寧說是透過暗地叛變,對照出父權荒謬頑固的秩序。女性曾幾被歷史抹除,若無奮鬥,我們原也以為「乏善可陳」。同樣地,「性寬記憶」的湮滅也非必然。如果史有所載就不止一二,這表示,花木蘭並非孤例,而是族群。——學者指出歷史中「性寬者」比想像多,曾有活躍與多樣的生活——初初聽說,我也半信半疑。但證據持續出現,我們有理由相信,拒絕讓「性寬」進入視野與公共記憶,一如塗銷所有被壓迫者的歷史,是嚴重的錯誤且有虧正義。但〈丈夫〉絕非只有喚起歷史的意義,在破解女性性慾的諸多迷思上,也游刃有餘。

〈沒有女人的女人〉是我非常喜歡的一篇。看到爺爺給小孩喝加糖普洱茶,我簡直要笑出淚——正因「爺爺」不善育幼,他對小主角的守護,才份外動人。然而,這篇最厲害的並不只是,它用孩子非概念的低限語言,描繪了追愛不懈以致不留親職空間的「我的T媽媽」——這部分寫得很到位,但它之所以從頭到尾令人鼻酸,在於沒明說的部分:那個生命中最可信賴、最慈愛的人(爺爺),拒斥起同性戀來,力道可也一點不弱。——這或許仍是令若干同志陷落心理混亂的寫照。爺爺當然還是有愛心,不曾對孩子當面說同性戀的不是。然而,主角還是吸收了嚴峻的「拒愛」,夢到「同性戀,就是妳媽媽」會淚流滿面。——這段的張力異常複雜,溫泠處理起來,卻能一絲不亂。

「惡人恥笑同志」可怕,但可怕不過「善人不以同志為榮」。一反強調「同志亦父母」的陽光與教育路線,溫泠將同志從「以功績主義交換社會接納」的圈套中拔出。在同時,還能不迴避承認,在堅決的平等意識中,兒童的脆弱無辜——可說走了一回極其驚險漂亮的鋼索。

〈髮〉、〈Eshe〉、〈香水〉,約可歸為「女同志」的浮世戀曲。主角們多已沒有對同志身分的困惑,但進入關係,有進入關係後的艱難。〈香水〉裡是婚姻後的「開放式關係」、〈髮〉是小T成為異性戀婚姻中女人「連第三者都不是」的超地下戀人、〈Eshe〉表面是女同外遇舞蹈教練,繞異性婚姻一圈又出來,內裡揭露的是不那麼好觸碰的「同志生殖慾」。——這篇讓我想到〈傾城之戀〉,張愛玲想給手段未到駕馭婚姻的流蘇好結局,用戰火使柳原改性情,以使流蘇如願。〈Eshe〉裡的思穎懷孕,但男方外遇且不要小孩,思穎得以回頭找沛恩——小說給的希望就是,思穎與沛恩將得以養育思穎「出走的結晶」。不藉傳統受孕,同志如何增殖或連結子代?或說,何以為繼(寄 / 記)?這個主題,不生的異性戀也走過:寡(增殖)慾、書寫、藝術、科技、教育……等都被試用過。意外與實際的喜劇解決如小說所寫,並不壞——但更深的問題,還是在象徵層次,如何緩解壓力與提出處理慾望的方案。在重塑象徵同時,看見並陪伴「受象徵缺損所苦」的人們,可說是第一步。小說集中有兩篇,會把這個精神走得更加徹底。

〈單人病房〉(人工生殖)與〈木棉〉(性別重置)都牽涉備受關注的議題。兩篇節奏舒緩,「迴異生命體」彼此如星球靠近的氛圍,令人想到吳繼文的《天河撩亂》。性別拓寬的另一面,也是「愛的考驗」。(性別的)自我實現,過去是同志易孤立無援,再過去是自由女性腹背受敵。寂寞是歷史與政治的問題。這兩篇都出現「新的寂寞者」,還有他們的「扶持者」——故事之所以好,在於溫泠並不輕看「扶持者」初始的無所適從——能從意識的負數指標起跳,小說因此能夠具有特殊的浮力與流湧。

書名《沒有女人的女人們》,與海明威的《沒有女人的男人》形成對視——或許還包括村上春樹。性別辯證的遞嬗因此更為繁複。在〈木棉〉中,或許還有幽默解讀。《沒有女人的女人們》不僅守望與洞見變動中的性別象徵狀態——它其實也已著手修繕與改建。

新居即將落成,這多麼感人。

註1 「功績主義」並不一定展現在與教育或職業有關的領域。多貢獻者多權益,也是功績主義。

導讀 : 自序

——理解的門

電影《霍爾的移動城堡》裡,有一扇可以任意通往各個去處的門。

門邊的轉盤一共有四個顏色。轉到不同顏色,打開門,就會抵達不同的所在。有了這樣一扇門,無論要去往何處、接近甚麼樣的人群、看見何種風景,都不過是一個轉盤的事。讓轉盤動起來吧。指針這一次指向哪個顏色,我們便前往何方。

之所以書寫《沒有女人的女人們》,或許正是為了打造這樣一扇門。寫成七篇短篇小說,門邊的轉盤即有了七種色彩,恰恰組成一道彩虹。轉到一個顏色,就去往那樣一個世界,透過不同人物的眼光,認知到關於活的各種姿態與形貌。門的指針不一定按意願旋轉,前方目的地盡是未知,而未知所允許的,是一種純然的好奇,以及從未預設的立場。

少了預設立場,理解便是可能的。既有理解,我們或可期待人與人之間更加真實的連結,而不僅是讓一切浮於表面,或者,也能避免出於成見而造成的人我之間的斷裂。可以說,渴望理解、也渴望被理解,正是《沒有女人的女人們》寫作的根本動機,也是書名之所以如此命名的原因──透過多元性別視角的書寫,這本小說集,即試圖和《沒有女人的男人們》建立對話的空間。

我是在大學時代接觸村上春樹的。回憶起來,對於村上春樹的作品,心底依舊有股近似於鄉愁的好感──憂鬱的筆觸、因著翻譯而顯得朦朧曖昧的語意,都讓這位作家筆下描繪的內在狀態,多了一種森林中水氣氤氳般的美感。我知道,在那樣青澀的年紀,自己幾乎不能不讀村上春樹。

然而我也明白,村上春樹筆下的女人,多半只是作品裡的象徵。作為本該具有主體性的存在,女人在他的小說中卻只成了功能性的符碼,她們現身於作品中的理由,只是為了成全男性的成長、啟蒙與幻滅。這一點,在其《沒有女人的男人們》中尤其明顯。小說裡的男人們,基本上都並不理解女人──或者說,他們只願意以自己一廂情願的方式去理解女人,真正促成彼此理解的對話,卻從來不曾發生。

我也因此回頭閱讀海明威的《沒有女人的男人們》。小說一如書名,女人幾乎不在場,海明威深入刻劃的,泰半都是堅強而不需伴侶的男性形象。難得一見的女人,出現在〈白象般的山丘〉一作,但和村上春樹不同,女人在這篇小說裡擁有自己的聲音,並且不曾被故事裡其他男性角色恣意詮釋。兩本書雖則書名相同,在女性人物的處理上,卻有著顯而易見的區別。

即使如此,女人終究是在村上春樹的書名裡。縱然她是以「沒有」的狀態存在,在這部作品中,她仍舊反覆地被書寫──被書寫,卻不被理解。正如同我們現下的社會,女人或者他者不斷被人們討論,卻不被理解。在沒有理解的情況下,如何能夠建立以對等位置相互對話的關係?關係對等的基礎,是兩造皆為主體、互為主體,不因其中一方的性別、性向、種族、階級,而取消或否認對方的主體性。然而,不被認識的女人或他者,卻只被簡單地化約了,像〈獨立器官〉裡,男性角色對女性所下的評論:「所有的女性,與生俱來都擁有為了說謊而特別獨立的器官般的東西。……幾乎所有的女性都面不改色,聲音也毫不改變。為甚麼呢?因為那不是她,而是她所擁有的獨立器官自主進行的事情。」

因而,《沒有女人的女人們》,是對於讀者所提出的邀請。就像移動城堡裡的那扇門,邀請門前的人打開。敞開的門,或許可以讓門內的人見到新世界,可以對存在於門外、以不同狀態活著的人,多了幾分理解。也可能在門外,見到了熟悉景象,看見了自己的同路人、自己的映照,因而惺惺相惜。這七個世界的剖面,各自聚焦於不同的情感關係、不同的身分認同,以及個體在情感上的殊異需求。在相異的背景脈絡之下,性格迥異的人物在其中,與其社會環境和他人互動,作出各種決斷、採取各式行動,自然而然發展成眼前的故事。讀者只需打開那扇門,看一看。看見了,便會知道,過去被化約成扁平符號的人們,也不過是一個又一個有血有肉的個體,和你和我,無有不同。

當然,切合題旨自是必要的。這部短篇小說集,既題名為「沒有女人」,所寫的七則故事,自然都存在著各種形式的「沒有」。在海明威的作品裡面,角色的沒有女人,是不需要女人;村上春樹作品中的沒有女人,是面臨了情感的背叛與失落,從而失去了女人。在《沒有女人的女人們》中,既有不需要情感對象的角色,也有遭遇背叛者,但有更多,是在社會條件下不得不失去女人,或是主動地放棄、取消自身女人身分的人物──她們對於自己被賦予的性別,反覆提出質疑、詰問,最後或是擁抱、肯認,又或者實踐了自己心中真正認同的身分。

相較於沒有女人的男人,沒有女人的女人,似乎在意涵上又更曖昧了些──拜異性戀霸權之賜,前者似乎總能令人直接聯想到親密關係,後者則含括了除同性戀愛以外的更多可能性,不免令人疑猜,沒有了女人的女人,和她所沒有/失去的那個女人之間,存在著甚麼關係?又如何以「沒有」的狀態,描述兩人之間的關聯?不過,「沒有」一詞的妙趣就在於此:它可以是純粹的匱缺狀態,也可以指涉曾經的擁有或佔據。而關係本身,其實不是非得要成立於對某個對象或身分的佔有不可──它有時是成立於匱乏,也有時,是成立於不去擁有。

而對於此般複雜的種種,理解的門,從未上鎖。請讓轉盤轉動起來吧。

最佳賣點 : 「女人與女人之間,輕易就可以不被承認。」

從邊界解剖女性情感、角色、關係、身分

溫柔糾葛中的尖銳詰問,航向未知之境