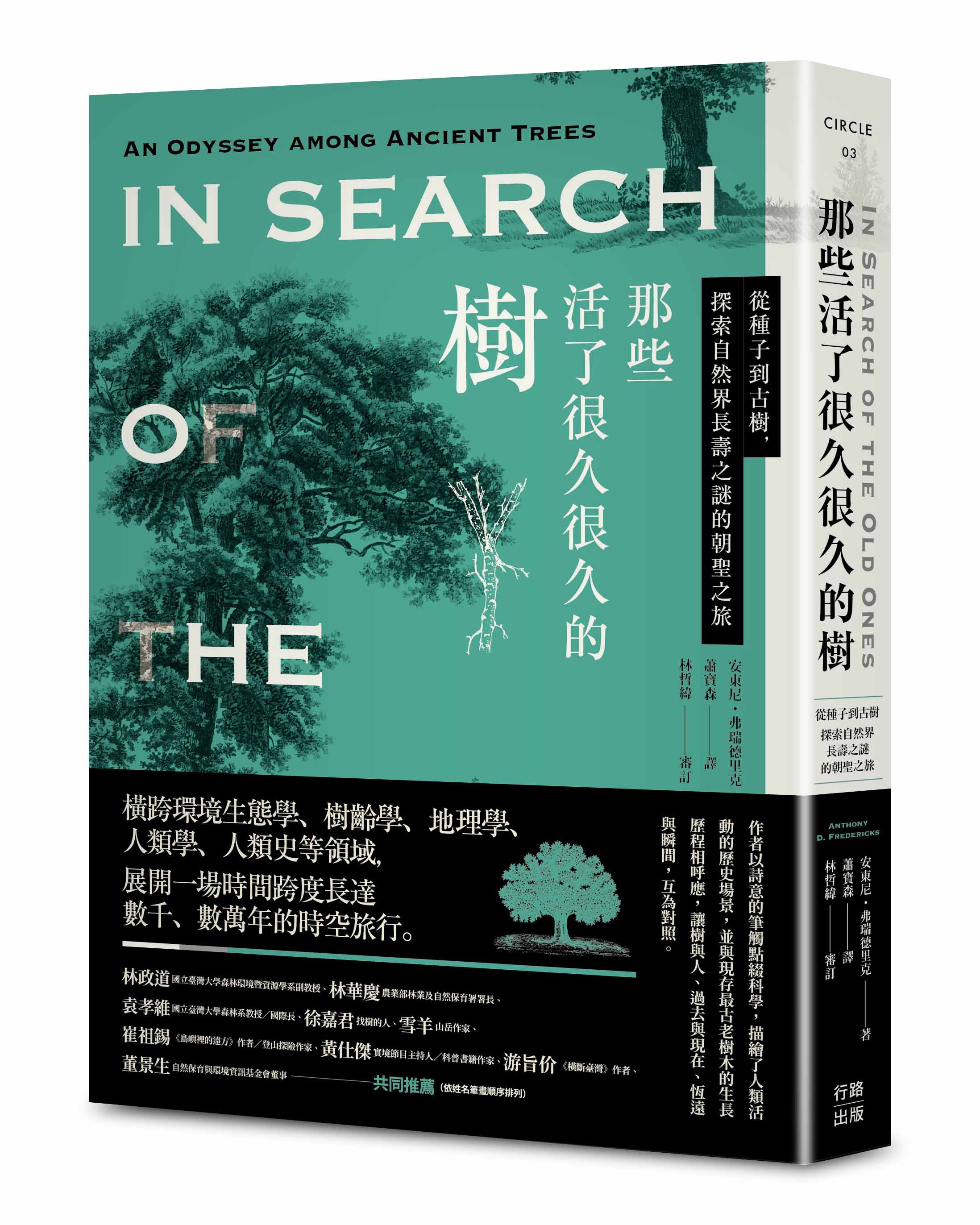

In Search of the Old Ones: An Odyssey among Ancient Trees

| 作者 | Anthony D. Fredericks |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 那些活了很久很久的樹: 從種子到古樹, 探索自然界長壽之謎的朝聖之旅:在久遠得難以想像的時代,一顆古樹的種子是如何在這片土地萌芽、紮根?爾後又得拿出什麼樣的本領,才 |

| 作者 | Anthony D. Fredericks |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 那些活了很久很久的樹: 從種子到古樹, 探索自然界長壽之謎的朝聖之旅:在久遠得難以想像的時代,一顆古樹的種子是如何在這片土地萌芽、紮根?爾後又得拿出什麼樣的本領,才 |

內容簡介 在久遠得難以想像的時代,一顆古樹的種子是如何在這片土地萌芽、紮根?爾後又得拿出什麼樣的本領,才能泅泳過時間的長河,長成近乎永恆的生命? 橫跨環境生態學、樹齡學、地理學、人類學、人類史等領域,一場時間跨度長達數千、數萬年,追尋古樹的時空旅行。古樹絕對是世界上一流的生存高手,同時也是地球歷史的書寫者,古老的木材、年輪與斷枝上,忠實記錄了各種有關氣候、地質和植物的訊息,這些科學家已經解開或是仍參不透的訊息,隱藏著諸多我們所不知道的過去──可能是改寫歷史的關鍵,也可能是我們可以借鑑的長壽之祕。為了探究長壽樹種的生命方程式,美國知名科普作家安東尼.弗瑞德里克展開一場尋訪古樹的「奧德賽」,他走訪美國各地,在飽含單寧酸的黝暗河水裡划行獨木舟,或是歷經常人難以忍受的「顛簸動盪」,只為一訪這些一流生存高手與其生存環境。在這場旅程裡,他造訪過:◆一棵位於加州、外形低矮平凡的爾默橡樹,這棵古樹已有一萬三千年歲數,而其長壽的關鍵就是克隆。◆加州紅杉是地球上最高的樹種之一,樹皮擁有絕佳的抗燃、抗菌與隔熱機制,也曾被美國人稱為「神奇的木材」。而且,樹冠層棲息著成千上百種動植物,甚至還有已經長大的樹。◆北卡羅來納州、河水幽暗的沼澤裡,生長著動輒數千歲的落羽杉,「膝根」這種特殊構造與樹木的抗腐爛能力,正是落羽杉得以在沼澤地區站穩腳跟的祕密之一。◆猶他州有一座面積約莫六十座足球場大小的顫楊森林,科學家深入研究以後才發現,這座森林其實是一棵樹……安東尼提到,計算年輪是認識古樹的關鍵,而樹齡學採用的兩種主要方法:生長錐法、放射性碳定年法,便為研究提供了重要的數據,讓我們得以用科學的角度去了解一座森林或一棵樹究竟有多麼「古老」。同時,他也收集各種研究資料、採訪學術或專業人士,試著用不同的觀點向我們解釋,無論是長壽基因、生長機制,或是碳儲存量、植物群落基因多樣性,古樹所能給予的貢獻,遠超乎我們想像。本書共分十章,每章都猶如一段時光旅行,娓娓道出古樹萌芽的故事,以及同時期的人類歷史進程,接著續談古樹當今的處境與未來面臨的挑戰。本書知識含量豐富,文字充滿省思,而作者年近八十的歲數,更讓文字展現出溫暖、通達的力量,是兼具科普與自然書寫特色的佳作。◆◆◆美國國家公園之父約翰.繆爾曾說過:「要了解宇宙,最容易的方法就是進入一座荒野中的森林。」

各界推薦 林政道 國立臺灣大學森林環境暨資源學系副教授、林華慶 農業部林業及自然保育署署長、袁孝維 國立臺灣大學森林系教授/國際長、徐嘉君 找樹的人、雪羊 山岳作家、崔祖錫 《島嶼裡的遠方》作者/登山探險作家、黃仕傑 實境節目主持人/科普書籍作家、游旨价 《橫斷臺灣》作者、董景生 自然保育與環境資訊基金會董事──共同推薦(依姓名筆畫順序排列)

作者介紹 作者/安東尼.弗瑞德里克賓夕法尼亞州約克學院教育學榮譽教授。出版超過170本成人非小說類及兒童書籍,包括《蛤蜊的秘密生活》(The Secret Life of Clams)、《鱟:倖存者的傳記》(Horseshoe Crab: Biography of a Survivor)以及《沙漠之夜,沙漠之日》(Desert Night, Desert Day)。也曾為《今日心理學》(Psychology Today)、《高地新聞》(High Country News)、《夏威夷雜誌》(Hawaii Magazine)等刊物撰稿。作為一名資歷近50年的教育工作者,他教授科學工作坊,舉辦自然歷史演講,並在北美各地帶領實地考察。譯者/蕭寶森臺大外文系學士,輔大翻譯研究所碩士,曾任報社編譯及大學講師,現為自由譯者,譯作包括《蘇菲的世界》、《森林祕境》、《樹之歌》、《在深夜遇見薩古魯》以及《鹽徑偕行》等40餘部。譯文賜教:[email protected]審訂/林哲緯植物分類工作者,任職於林業試驗所;專注於東南亞的熱帶植物,特別是秋海棠及野牡丹科植物,目前已累計發表120餘新種;亦為繪圖工作者,作品散見於學術期刊及各式商業出版物上。

產品目錄 作者序 那些古樹從何而來?前言 樹木是通往過去與未來的橋梁【PART 1】最長壽的老樹第一章 年老的戰士第二章 長者的國度第三章 迎擊傾斜天際【PART 2】進入森林第四章 直達雲霄第五章 穿越時空的獨木舟之旅第六章 超乎記憶的量度第七章 山中的巨人【PART 3】獨自佇立第八章 遠古的根脈第九章 遺世獨立的印記第十章 有景待賞結語 老樹的頌歌附錄 世上最老的樹謝辭

| 書名 / | 那些活了很久很久的樹: 從種子到古樹, 探索自然界長壽之謎的朝聖之旅 |

|---|---|

| 作者 / | Anthony D. Fredericks |

| 簡介 / | 那些活了很久很久的樹: 從種子到古樹, 探索自然界長壽之謎的朝聖之旅:在久遠得難以想像的時代,一顆古樹的種子是如何在這片土地萌芽、紮根?爾後又得拿出什麼樣的本領,才 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267244692 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267244692 |

| 誠品26碼 / | 2682810442003 |

| 頁數 / | 304 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*1.9cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 412 |

導讀 : 【作者序】那些古樹從何而來?

美國人在年滿百歲時,會收到總統寄來的生日賀卡。當某個特別高壽的老人──例如法國那位一百二十二歲的人瑞珍妮.卡爾門(Jeanne Calment)──過世時,相關的消息也會登上國際新聞的版面。即使是在崇尚青春年少的文化裡,人們對長壽一事也始終很感興趣。各種關於長生不老的故事一直為人所津津樂道,例如文藝復興時期的西班牙探險家龐塞.德雷昂(Ponce de León)追尋神話中的青春之泉的軼事,以及聖經中的人物瑪土撒拉(Methuselah)據說活到九百六十九歲高齡的傳聞。小說中也不乏類似香格里拉和布里佳東(Brigadoon)這樣的神祕村莊。據說在香格里拉,人人都可以活到兩百歲以上;位於蘇格蘭高地的布里佳東,居民的年齡也可達數百歲之多,而且他們每一百年才醒來一次,並通宵達旦地飲酒狂歡。

對於其他長壽的生物,人們也很感興趣,無論它們是動物抑或植物。這些生物的壽命往往遠高出平均值,令人見識到大自然的神祕與奧妙。對於一個已經五百多歲的蛤蜊或一隻八十六歲的大象,我們會特別關注。事實上,我們也應該如此,因為它們確實值得我們敬畏與讚嘆。

古老的樹木(以下簡稱「古木」)也是如此。

關於「古木」一詞的定義,並沒有世界公認的標準。舉例來說,根據英國的「林地信託基金會」(Woodland Trust)的定義,必須「超過一千歲」的樹木才算是「古木」。此外,它還必須符合三個標準:(一)處於生命的第三個(亦即最後一個)階段;(二)年齡大於其他同種樹木;(三)必須在生物學、美學或文化上有特別吸引人的地方。不過英國的「國民信託」(National Trust)則認為,只要「年齡遠大於其他同種樹木」者,就可以算是「古木」。

我們可以說,「古」這個字指的就是非常遙遠的過去。但這會衍生一個問題:所謂「非常遙遠的過去」究竟是什麼意思?它指的是多少年前?多長的一段時間?包含哪些年代或哪幾個世紀?我們在高中或大學時期多半都曾經修習古代史,而這段歷史指的是過去大約五千年間人類文明逐漸興起的歷程。但在本書第一篇中,你將會發現在美國西部山區和其他若干地方,有些樹木已經活了超過五千年的時間。如此說來,它們的歷史豈非比古代史更加悠久?

究竟何謂「古木」?目前的標準確實有些含糊,容易導致混淆。在我看來,這有一大部分是因為:一棵樹到底算不算是古木,往往要視其樹種而定。舉例來說,白樺樹平均的壽命是八十到一百年,因此一棵一百五十歲的白樺或許就稱得上是古木了,而普通胡桃的壽命可達一百五十歲,因此一棵兩百歲的普通胡桃就可以算是古木了。至於紅杉的平均壽命是兩千年,因此一棵已逾三千歲的紅杉就是古木了。不過,一般來說,只要是一千歲以上的樹木,多半都可以被稱為古木。本書所介紹的樹木(例如貝內特杜松)全都超過一千歲,其中有好幾棵是屬於同一個古老的樹種,如大盆地刺果松(Great Basin Bristlecone pines,學名Pinus longaeva)。

樹木的壽命取決於諸多因素,包括氣候、土壤中養分的多寡、地理位置、水量、環境的挑戰、霉菌的感染、昆蟲的侵害、森林火災和人類的干預等等。根據這些標準,一棵處在水分穩定供應環境的橡樹,其壽命往往會比一棵曾經遭逢數十年大旱的橡樹要長很多。不過,最重要的決定因素還是遺傳:每一個樹種都有一套「程式」,決定它的壽命長短。這套程式已經銘刻在它的基因組裡,成為遺傳的一部分。就以蘋果樹而言,我們或許會想藉著經常施肥、澆水、殷勤關懷呵護等方式讓自己心愛的樹能活上好幾十年,但從遺傳學的角度來說,蘋果的壽命鮮少能夠超過三十五到四十五年。它的基因組成已經預先決定了壽命長短。

關於這點,我將在下面做更詳細的說明。

就以終年枝繁葉茂、能夠耐受酷寒天氣的針葉樹為例。這種樹共有五百多個物種,但每一種的壽命差異甚大。比方說,常見於美西各地的西黃(ponderosa pine) 或許可以活到五百歲, 但北美喬松(eastern white pine) 的壽命通常僅有一百五十年,至多也只有三百年。雲杉(common spruce)──包括挪威雲杉和白雲杉──的平均壽命大多介於一百五十年到兩百年之間,但目前已知有些藍葉雲杉可以活到八百年之久。同樣以長壽著稱的海濱黃杉(coastal Douglas fir)往往可以活到五百多歲,其中最古老的幾棵甚至已經超過一千三百歲。

同樣的,不同種類的果樹,壽命也差異甚大。桃樹的壽命通常很短,約在八到十五年間,但有些品種──如矮桃──可以活三十到四十年,甚至到了這個年紀還可以結果。李樹的平均壽命是二十到三十年,但有些則可活六十年以上。柑橘類果樹平均壽命約為五十年,但有些則可活到一百年。櫻桃樹的平均壽命是十六到二十年,但有一種黑櫻桃則可以活到兩百五十年之久。野生梨樹的平均壽命在五十年左右,但豆梨(Bradford pears)卻只能活十五到二十年。麻塞諸瑟州的埃塞克斯郡(Essex County)有一棵很特別的恩迪寇特梨樹(Endicott Pear),它栽種於一六二八到一六三九年間,其後曾經屢遭颶風侵襲,並曾受到破壞分子的攻擊,但到目前為止,它還活得好好的。

至於橄欖樹,在西元前二五○○年左右就開始有人栽植,通常可活五百年之久,而且這種樹即使年紀已經很大,仍然可以結果。有些橄欖樹可以活一千五百年以上。本書附錄中就包含兩棵這樣的老樹,其中一棵是葡萄牙的穆尚橄欖樹(Oliveira do Mouchão tree),已經活了將近三千零二十二年到三千三百五十年。

一般庭園和社區中常見的幾種樹木,其壽命也有很大的差異。美國榆樹的平

均壽命為一百五十歲,最多可活三百年,加拿大鐵杉的平均壽命為四百五十歲,最多可活八百年,紅楓的平均壽命為八十到一百歲,最多可活兩百年。白橡木的平均壽命為三百歲,最多可活六百年。

我在研究的過程中,曾思考過一個問題:世上最長壽的生物是什麼?令我驚訝的是,據科學家們估計,有一群在西伯利亞永凍層土壤中發現的放線菌已經活了四十到六十萬年,而且至今仍在進行呼吸作用並排放二氧化碳,就像我們一樣。這些微小的生物讓「長壽」和「古老」這兩個辭彙有了嶄新的意義。

在尋找古木的過程中,我想探討的另外一個問題是:那些古老的樹木是從哪裡來的?更確切的說,它們是如何長出來的?已經存活了多久?而這樣的探索是從亞利桑納州東北部的一個乾旱地帶開始的。

◆

我撿起那塊色彩斑斕的岩石,輕輕地捧在手上,然後再慢慢將它翻面,只見岩石由內而外布滿了深紅、胭脂紅、朱紅、琥珀、橙紅和桃色的迷人紋理,在夏日陽光的照射下,表面閃耀著淡黃與緋紅的色澤。整塊石頭就像畫家的調色盤一般,充滿著各種顏色與光彩,是大自然的傑作,使人想起莫內、梵谷或威廉.透納的鮮豔畫作。

此刻,我正置身於「化石森林」(Petrified Forest)中。此處的景觀彷彿仍處於史前時期。一望無際的崎嶇地形,一直延伸到鋸齒狀的地平線外,地上散布著一塊塊壯觀的彩色岩石。

這些岩石都是史前的南洋杉型木(Araucarioxylon arizonicum)的殘骸。這種樹木屬於針葉樹,樹形莊嚴,在三疊紀晚期(兩億三千七百萬至兩億一百三十萬年前)是地球上的主要樹種。當時,今天我們所稱的「美國西南部」仍然位於大西洋中央某個與現今巴拿馬同一緯度的地方,而所謂的「北美洲大陸」則仍位於目前所在位置的西北邊,且已經逐漸和非洲及南美洲大陸分離。當時,這裡仍屬於熱帶氣候,與目前的狀況大不相同。

這些史前的南洋杉型木因為天災的緣故被保存至今,成為壯觀的岩石,而且其中有些就位於它們生前所在之處。它們多半都是因為礦物質(通常是石英)逐漸沉積,取代了內部的有機質而成為化石。這些化石仍舊保持著樹木原來的形狀,但在經過長期的變化後,裡面的細胞結構已經不見了。如今,它們從裡到外都布滿各式各樣繽紛燦爛、濃淡不一的色彩,用屬於另一個世界的華麗撩撥人們的雙瞳。

這座化石森林是古代樹木在地球表面留下的一個令人印象深刻的印記,讓我們有機會得以一窺我們不曾知曉也無從想像的世界。當我撫摸著矗立於古老溪谷上的一棵巨大木化石、用相機拍攝化石森林裡一塊色彩斑斕的岩石,或佇立在「藍坪」(Blue Mesa)那塊名為「底座上的木頭」(pedestal log)的化石前面,驚奇的看著它時,我對樹木有了不同的看法:除了妝點大地之外,也為我們捎來了關於長壽與永恆的訊息。即便在死後,仍然讓我們看到了樹木所具有的重要意義。

這座「化石森林」就像一座碑塔,讓後世懷想關於古代樹木的種種。

◆

現在,讓我們進入比三疊紀更早的一個時空,那便是始於大約四億兩千萬年前的「泥盆紀」。當時,天空呈淡淡的赭色與緋紅色,鮮少出現藍色,氧氣的含量也很低。據估計,當時空氣中二氧化碳的濃度介於三千到九千ppm 之間,比今天的四百二十ppm 左右高出許多。

泥盆紀時,地球被一片廣大、洶湧的海洋所覆蓋。兩座「超大陸」──岡瓦納大陸(Gondwana)和歐美大陸(Euramerica)──隔著狹長的瑞亞克洋(Rheic Ocean)遙遙相望,而且由於地殼板塊不斷緩慢移動的緣故,一直處於很不穩定的狀態,最後終於在兩者之間那個巨大「隱沒帶」的作用之下彼此猛烈碰撞,並合而為一,形成了一個巨大的陸地板塊,也就是著名的「盤古大陸」。

這段時期,由於地球的海平面不斷上升,出現了大量溫暖的淺水棲地。陽光得以穿透平靜的海水,提供那些原始海洋生物生長以及繁殖所需的能量。當時海中的生物大多是身上有著盔甲的無頜魚、早期的鯊魚,以及表面布滿藍綠菌與紅藻的巨大疊層礁。此外,隨著海洋生物的遷徙以及物種多樣性的增加,菊石、棘皮動物和三葉蟲在這個生態系中也占據了主導地位。

相形之下,當時的陸地則是處於非常原始的狀態,不僅環境惡劣,養分也極度貧乏。在之前志留紀時期誕生的早期陸生植物,絕大數都長在潮濕的環境中(例如沼澤),以無性繁殖的方式(而非藉由孢子或種子)傳宗接代,而且外觀短小瘦削。除此之外,它們和現代的植物大不相同,既沒有根,也沒有任何一種可以用來吸收周遭水分的機制。在這些陸生植物中,以工蕨、三枝蕨、地錢和苔蘚占絕大多數。至於那些枝條細長、沒有葉子的頂囊蕨(Cooksonia pertoni,是目前所知最古老的維管束植物之一)則長在低窪的棲地上。

後來,在大約四億年前,有許多這類原始植物發展出了我們現在稱之為「木質部」(xylem,源自希臘文中代表木頭的xylon 一字)的一種維管束組織。這是一項革命性的演化,因為有了「維管束」之後,植物才得以把根部的水分運送到頂端。其後,這些新興物種又發展出了次生木質部,也就是我們現在所稱的「木材」部分。這類植物雖然只有大約半呎高,但因為有了維管束,便得以有效輸送水分,使整株植物都能充分得到水的滋潤。這樣的變化雖然甚為緩慢,卻是植物演化史上的一項關鍵性的變革。

一直要到泥盆紀的末期(大約三億七千萬年前),這類植物才開始逐漸長高,成為「前裸子植物」。這類植物,例如古蕨屬 (Archaeopteris),它們最終長到了九十八呎高,樹幹直徑超過三呎,樹冠上巨大的葉片呈蕨葉狀;據研究,這種堅韌的植物就像現代的某些樹木一樣,葉片會季節性脫落。

古蕨那木質的根部使自己得以抓緊土壤,吸收水分,不致缺水,也因而得以離開沼澤區,移居他處,並逐漸發展出新的生殖方式。既然它們已經不需要靠理想的環境條件來繁衍,便能夠傳布到其他地區。因此,我們如今在每一個大陸(包括南極地區在內)都可以看到古蕨的化石。

二○二○年二月,十一位來自美國和英國的科學家宣稱他們發現了可能是地球上最早的一座森林。那是一座古蕨林,位於美國紐約州開羅鎮(Cairo)郊區一座已經廢棄的採石場上。根據科學家的鑑定,這些古蕨已經有三億八千五百萬年的歷史。從其中數十棵古蕨的根部化石可以明顯看出:它們會吸收二氧化碳,並且製造氧氣。這是地球生物史上一個關鍵性的轉折點。在古蕨漫長的演化過程中,它們逐漸開始吸收並貯存二氧化碳。於是,地球的大氣層便出現了一個前所未見的變化:空氣中的含氧量逐漸增加,使物種得以不斷擴張。也就是說:古蕨和那些持續演化的親族創造了一個新的環境,使得一些更高級的生物(例如兩百八十萬年前的人族)得以存在並演化。簡而言之,我們人類過去是依賴樹木才得以生存,如今依然如此。

◆

除了恐龍時代的南洋杉型木碎片化石外,我也發現,從其他幾處遺址中,同樣可以看出樹木在演化過程中的重要轉變。這些發現讓我們更加體認到:樹木乃是自然界極其重要的一分子。在它們身上,我們往往可以看出過往的種種。在肯塔基州的幾處煤田裡有一些樹樁的化石,被埋藏在賓夕法尼亞世(約兩億九千九百萬到三億兩千三百萬年前)的岩石中,其中包括了石松類植物在內。這是肯塔基州最常見的樹樁化石。石松之所以特別,在於沒有木質組織。相反的,它們的樹幹有四分之三以上都是樹皮。除了石松之外,還有不少蘆木的化石。它們有一部分長到了像小樹般的高度,但大多數都只有大約三到五吋高,且多半長在水邊(如河流和湖泊、濕地或洪泛區)。此外,科達樹(Cordaite tree,一種裸子植物)也是賓夕法尼亞世很普遍的一個樹種。儘管肯塔基州迄今尚未發現科達樹的樹樁化石,但在該州各地的頁岩和煤層中都可以看到其葉片的化石。

二○一四年,科學家在猶他州中部的曼科斯頁岩層(Mancos Shale Formation)中發現了一截木頭的化石,並因此確認早在大約九千兩百萬年前,北美洲各地就出現了高大的被子植物。這是北美洲迄今所發現的最古老的大型開花樹木的化石,比第二古老的化石早了一千五百萬年。這截木化石大約有六呎寬、三十六呎長。據估計,它所屬的樹木在存活時的植株高度約有一百七十呎高,比猶他州目前還活著而且最高的一棵樹──位於「錫安國家公園」(Zion National Park)一棵高八十三呎的三角葉楊(cottonwood tree)──高出一倍多。根據研究人員的說法,此樹很可能是已經滅絕的Paraphyllanthoxylon 屬成員,也是迄今已被發現、最早的木本被子植物之一。我們知道,開花植物出現於大約一億三千五百萬年前,而這件化石清楚地顯示:在大約四千五百萬年後,北美洲早期的被子植物便演化成高大的樹木。

在科羅拉多州佛羅瑞珊市(Florissant)附近的「佛羅瑞珊化石帶國家保護區」(Florissant Fossil Beds National Monument),有一批三千四百萬年前的陸生動植物被保存在化石中,其中包括一些巨大的紅木(始新世──漸新世時期的主要樹種)。在這些紅木化石中,最值得注意的莫過於「紅木三兄弟」(Redwood trio)。它具有複合式的三主幹,是迄今唯一已知的紅木「家庭圈」化石,和佛羅瑞珊保護區內的其他紅木化石明確顯示:紅木是一個歷史極其悠久的樹種。根據「搶救紅木聯盟」(Save the Redwoods League)的資料,現今的紅木種類(包括紅杉屬、巨杉屬和中國的水杉屬)都是一億四千四百多萬年前白堊紀的針葉樹的後代。在白堊紀時期,地球的氣候比現在更溫暖潮濕,因此紅木繁茂滋長,遍布於各個大陸。但久而久之,隨著環境不斷變遷,紅木便逐漸退出了大部分的棲地,以致許多樹種逐漸滅絕。在一連幾個冰河期(最近的一個結束於大約一萬一千七百年前)之後,只有三個分別位於美國加州和中國四川省的小區域可以看到殘餘的幾種紅木,但它們的化石都保存完好。

在所有的古樹中,銀杏堪稱最重要的樹種之一。它是銀杏目(Ginkgoales)的成員,最早出現於兩億九千萬多年前,也就是二疊紀(兩億九千八百九十萬到兩億五千一百九十萬年前)期間。現存的銀杏化石乃是大約一億七千萬年前中侏羅紀時期留下來的。簡而言之,早在恐龍時期,銀杏就已經存在於地球上了。它們經歷了多次大規模滅絕的危機以及好幾個冰河時期的考驗,仍然存活至今,因此贏得了「活化石」的暱稱。

這些年來,有多篇發表在不同期刊中的論文都認為,銀杏或許是一種幾近長生不朽的樹。這些論文指出,銀杏樹可以活到一千多歲。有人則宣稱他們發現了兩、三千歲的銀杏樹。發表於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Science)的一篇研究報告也提供了一些科學證據,顯示銀杏很有可能是老樹中的超級冠軍。這項研究是由十六位中國科學家所組成的團隊所進行的,他們檢視了銀杏的維管束形成層(負責製造新樹皮和木質的一層薄薄的組織),接著又研究形成層活性、荷爾蒙濃度、與抵抗力有關的基因以及各項與細胞死亡有關的因素。後來,他們在報告中指出,研究所做的轉錄體分析(針對與成長率和生產力有關的細胞培養物所做的研究)顯示,那些最老的銀杏樹其維管束形成層並未表現出衰老(senescence,指的是生物的功能逐漸退化的現象,也就是生物學上所謂的「老化」)的現象。他們甚至認為銀杏的維管束形成層能夠持續生長達數百年,乃至數千年。

但這僅僅意味著銀杏通常不會因為年紀老邁而死亡,並不代表永遠不會死亡。事實上,銀杏之所以會死,往往是由外部的因素所造成,例如火災、疾病、閃電、強風甚或過度的砍伐等等。正如該篇報告中所言:「這種樹之所以如此長壽,很可能與先天、可誘導的防禦基因的廣泛表現有關。」總之,銀杏具有非凡的活力與耐力,因此得以如此長壽,而這些特質早在遠古時期就已經形成。

◆

要判定樹木(尤其是老樹)的年齡,往往要使用一種以上的方法。樹齡學家(負責鑑定樹木年齡以及與那些樹木相關的人類器物與建築的年代的科學家)所採取的方法主要有兩種,其中最人為所知的便是以生長錐鑽孔(increment boring)的方法。這種方法是從樹木的外部向內部鑽孔,並提取出一條狀如鉛筆般的木芯,而這一截木芯上便顯示著樹木的年輪。其中每一道年輪都代表那棵樹木所經歷的一個完整的生命週期(一年)。樹齡學家只要數算從樹皮到芯材之間的年輪數量,便能夠確切判定樹木的年齡(當然,他們必須知道那棵樹是哪一年被砍伐的)。這種方法除了能夠用來判定樹木的年齡之外,還可以用來提供年輪氣候學(研究樹木生長過程中每個時期的氣候與大氣狀況的一門學問)方面的數據。

老樹有時難免會出現木材腐爛或空心的現象。這有幾個可能的因素,例如受到真菌感染、長期處於潮濕的氣候中、遭逢氣候巨變、被昆蟲寄生或罹病等等。當樹齡學家要評估這樣一棵樹木的年齡時,可能必須提取木芯,然後根據上面的年輪加以推斷。儘管無意傷害那些樹木,但在過去,由於他們所取出的木芯體積過大,太有侵入性,以致那些樹木往往因此而死亡。如今,他們所用的鑽頭又細又長,插入樹木中時就像打流感疫苗一樣。

要判定一個已故生物體(如一棵樹木)的年齡,還有一個方法便是「放射性碳定年法」(radiocarbon dating),也就是測量碳十四(C-14,碳元素的一種放射性同位素,存在於所有活著的生物體當中)的半衰期(指的是一種元素衰變到剩下原來的一半時所需的時間)。通常碳十四的半衰期為五千七百三十(正負四十)年。因此,科學家們藉著測量生物遺體內所殘存的碳十四含量,就可以看出該生物是在多久之前停止和大氣交換碳元素。

放射性碳定年法在判定可能已有數千年歷史的生物遺跡時特別有用。舉例來說,在判定位於加州白山山脈(White Mountains)的大盆地刺果松枯木年齡時,科學家們便採用這種方法,才得以判定那些枯木已經有大約一萬一千年的歷史。

好幾年前,我在為《蛤蜊的祕密生活》(The Secret Life of Clams)一書進行一些研究時,發現計算年輪並非樹齡學家的專利,而硬化年代學家(sclerochronologist)同樣藉著年輪判定若干海洋生物的年齡。

二○○六年,英國班戈大學(Bangor University)的科學家在冰島附近進行海底研究,那是他們所做的一項長期氣候學研究計畫的一環。在打撈深海蛤蜊時,科學家捕撈到一個看似普通的北極蛤(Arctica islandica),他們將蛤蜊帶到實驗室,並開始數算外殼內面的年輪(因為此處的年輪比較不會像殼外面的年輪那般容易受到磨損),結果初步判定,那隻蛤蜊已經四百零五歲了。

此一蛤蜊後來被貼上了「海中樹木」(Tree of the Sea)的標籤,因為科學家們

根據其殼上的年輪,看出了過去海洋環境的改變。班戈大學海洋科學院的教授克里斯.里查森(Chris Richardson)告訴BBC說:「生物的年輪會顯示出它每年的生長速率,而這個速率會隨著每年的氣候、海水的溫度和食物的多寡而改變。」

二○一三年時,這群科學家決定重新數算一次。他們仔細的計算了蛤蜊殼表面的年輪,結果顯示那隻蛤蜊實際上已經有五百零七歲了,而非他們最初所認定的四百零五歲。科學家保羅.巴特勒(Paul Butler)表示:「我們在第一次時算錯了。或許當時有點太急著要發表研究的結果了,但現在我們很確定,這次算出的年齡是正確的。」

請想像一下:這隻被暱稱為「明朝」(Ming)的老蛤蜊居然從一四九九年一直活到二○○六年(這是那群硬化年代學家打開它的殼,數算年輪的那一年)為止。「明朝」著床、出生之時正逢瑞士獨立建國(一四九九年九月二十二日)。之前一年,哥倫布第三度航行到新大陸(一四九八年五月到八月)。其後一年,佩

德羅.艾瓦里茲.卡布拉爾(Pedro Álvares Cabral)發現了巴西並將它納入葡萄牙的屬地(一五○○年四月二十二日)。

蛤蜊殼上那一道道呈同心弧狀的年輪,是由幾微米的方解石和霰石所構成。每一道都可以顯示當年海水的溫度、鹹度、噴發的狀況、養分的多寡、氣候的變遷以及海水的流動,當然,也表示那蛤蜊又多活了一年。這些痕跡就像樹木的年輪一般,是歲月與生命的印記,而生態學的測量所能解析的細微變化,也往往超越人類所能感知的。一言以蔽之,這些年輪就是生命之環。儘管「明朝」只是區區一顆蛤蜊,但卻是世上已知最長壽的動物。

除了樹齡學家和硬化年代學家之外,有些科學家也會藉著年輪來判定生物的年齡。比方說,魚類學家就能藉著數算魚鱗或耳石(耳骨)的年輪來推定一條魚的年齡,那些年輪還可以反應出魚在生長過程中的季節性變化。

要了解動植物的生活,計算年輪是很重要的一件事。在我們討論古木的種種時,樹齡學可以提供重要的數據,因此我在本書中會不時提到兩種測定樹木年齡的主要方法(生長錐法以及放射性碳定年法)。這能讓我們得以用科學方式去了解一座森林或一棵樹究竟有多麼「古老」,而非憑空臆測。將來,當我們研發出新的測量方式或更好的工具時,那些樹木的確切年齡可能會有所改變。這些數據能夠幫助我們更趨近事實,而探索事實正是科學研究的本質。

內文 : CHAPTER 1

年老的戰士

俗名:大盆地刺果松(Great Basin bristlecone pine)

學名:Pinus longaeva

年齡:四千至五千歲以上

地點:加州白山山脈,古代刺果松森林

◆西元前二九八五年,巴比倫北邊三十二點四哩的西帕爾城(Sippar)外

風不停地吹著,吹過大地,以致田野、馬車、茅屋、牛群以及人們的身軀都覆上了薄薄的一層塵埃。風也吹過乾燥的河谷及荒蕪的山坡,捲起了漫天塵沙。即便有門有窗,也擋不住那些沙子,因為它們總是能透過細小的裂縫或狹窄的口子滲進屋裡。

夏嘎爾蹲在午後的陽光下,用手背拭著額頭,一邊驅趕飛到他臉上的一小群蒼蠅。他前面的地上鋪著一層薄薄的蓆子,是用附近幼發拉底河的草木細心編織而成的。夏嘎爾是一個技藝精湛的陶工,此刻正在這張蓆子上捏塑著陶器。這些作品往往可以為他換來許多把大麥,尤其是在阿基圖節(Akitu,春分後第一次滿月時所舉行的節慶,象徵新年的開始)的時候。他的手藝是從父親那兒學來的,這是他們家族的傳統與榮耀,以後他也會把這門手藝傳給他的長子,而後者會再傳給他的孫子,讓這門手藝能繼續流傳下去,並發揚光大。

同一時期,《吉爾伽美什史詩》(Epic of Gilgamesh)也誕生了。這部史詩被刻在十二塊泥板上,講述的是烏魯克(Uruk)國王吉爾伽美什(Gilgamesh)和朋友恩奇杜(Enkidu)前往神聖杉林(sacred Cedar Forest)的經過(「第三天時,他們走到了黎巴嫩附近」)。他們在那裡和杉林的守護神胡姆巴巴(Humbaba)進行激烈的搏鬥。激戰結束後,兩人把所有的樹木都砍下來,造了一艘大木筏,並為尼普爾城(Nippur)製作了一面巨大的杉木城門。這則美索布達米亞地區的神話使得黎巴嫩雪松(Cedars of Lebanon)成了古代最有名的樹木。

先撇開神話不談,像夏嘎爾這樣的美索布達米亞陶工,在捏陶的過程中添加

泥條時,會把陶器放在蓆子上轉動。當陶器的某個部分已經成形時,他會把蓆朝右轉動四分之一圈,再繼續盤築,並用他的一雙巧手來讓作品保持勻稱。

夏嘎爾工作時,長子阿蘇通常都會在一旁觀看,並熱切地分析著他的手勢、手指的角度以及動作的協調性。阿蘇從來都不問問題,因為他的任務就是要觀察。製陶這門手藝不是靠語言或圖表來傳承的,而是靠實作與悟性。唯有靠著觀察與思考,而非指導,才能得其精髓。

十二歲的阿蘇除了放牧家裡那一小群山羊、為他們家四周矮牆內的那片菜田澆水,並打理其他雜務之外,偶爾也會學父親製陶。就像所有新手一樣,他最

初的作品形狀都不太規則,看起來笨拙且乏善可陳。對他來說,要讓那一圈圈泥條保持一致,做出一個形狀美好的陶罐往往是一件很不容易的事,但他仍一再嘗試。讓他感到挫折的是,每次在作品上添加一截泥條,就必須把蓆子轉動四分之一圈。他心想:「一定有一個更好的方法。」

事實上,早在一百多年前,某個心靈手巧的匠人就已經發明了一個更好的方法:轆轤(或稱陶輪)。但技術的傳播非常緩慢,一直要到許多年後,這項新的發明才會傳到這座漫天風沙的美索布達米亞村莊。

◆西元前二九八五年,加州東部

當夏嘎爾正在創造他的傑作時,在西邊大約七千六百七十五哩的地方,發生了一件看起來微不足道而且必定不會有人注意到的事。那是在如今被稱為「加州東部」的一個荒蕪不毛的山區。在不到五百萬年前,一個原本位於海洋數里格之下的隱沒帶在北美洲大陸邊緣形成,將底下的陸地往上牽引,以致大片土地隆起,形成了「內華達山脈岩盤」(Sierra Nevada batholith)。這塊岩盤面積廣大、一望無際,上面覆蓋著一層厚厚的乾燥基質,草木不生,十分荒涼。此區放眼盡是一片耀眼的白土與碎石堆,土壤十分貧瘠,上面那層薄而堅硬的基質被稱為白雲石,是一種淺色的岩石與土壤,大致呈鹼性(pH值大於七點零),富含鈣與鎂,但磷的含量很低。

不知怎地,有一粒種子(很可能是被風吹來,或被某隻動物帶過來的)落腳在這片險惡的土壤中,其所在位置正好位於那層薄薄的白雲石下方,對它有利。在有了適量的水分和陽光後,這粒種子便在體內遺傳密碼的驅使下,一如它的祖先與後代一般,開始了一場生命的旅程。當春天到來時,溫暖的天氣使它體內的酵素獲得了能量,開始分解子室內的營養組織。接著,種皮便裂開了,一條初生根從裡面長了出來,進入了一個充滿陽光的世界。現在,它可以進行光合作用了。於是,新生的幼苗便開始自行製造養分,開始了漫長的一生。

◆現今

天空一如綠松石般燦爛,映襯著內華達山脈那白雪皚皚的峰頂。我的左右兩邊都是濃密的綠色針葉與扭曲的樹枝。我走過一條蜿蜒的山徑,在山頂駐足,只見四周都是枝幹粗糙的古老林木,像哨兵一般挺立在這座由崩解的白雲石和岩屑構成的山坡上。這裡看不到任何一隻鳥,彷彿這片物種稀少、環境嚴苛的土地並非鳥類的國度。但我的注意力都放在那些樹木上面。它們是演化過程中的強者,極力抵抗這個嚴酷無情的生態系統,適應環境中各種嚴苛的考驗。

這裡是加州東部白山山脈的古代刺果松森林,而我之所以前來,是為了要就教於地球上最古老的幾個生物,與它們交流。這些樹木自從蘇美人與埃及人發展出文字(西元前二六○○年)、英格蘭出現巨石陣(西元前二四○○到二二○○年)以及希臘克里特島的銅器時代(西元前三二○○年)以來,便生長在這幾座荒蕪的山峰上。其中有許多棵樹早在吉薩金字塔開始興建、馬來西亞引進稻米或蘇美的第一王朝掌權的數百年前便已經在此地站穩腳跟了。

此刻,我周遭的這些樹木大多已在這處山區屹立了幾千年。當幾個早期的人類文明正在遠方的大地上興起或衰亡時,它們早已在這裡取得了優勢地位。事實上,刺果松的木材比任何一位古羅馬抄寫員或現今那些熱衷推特的人士都更加忠實地記錄了地球的歷史。它們是古代歷史的書寫者,記錄了各種有關氣候、地質和植物的資料,那古老的木材和被太陽晒得乾枯的斷枝上儲存了許許多多的訊息。曾經在這座古森林待了很長一段時間的作家馬克.施倫茨(Mark A. Schlenz)表示,刺果松往往長在其他大多數植物都無法存活的棲地上。他在《古刺果松森林中的一天》(A Day in the Ancient Bristlecone Pine Forest)這本書中指出,即使是在其他樹木所無法忍受的環境(包括高海拔、有如沙漠般乾燥的土地、刺骨的寒風、暴雪、零度以下的氣溫、貧瘠土壤和極度的日晒)中,這些不屈不撓的樹木仍舊可以活得好好的。

在這一章中,我們將把焦點放在大盆地刺果松(Pinus longaeva)上面。它是美國西部三種長壽的松樹之一,主要生長在加州東部、內華達州東部以及科羅拉多州西邊的山坡上,被視為全球最古老的樹木,並以此而聞名。它們的兩個親戚知名度雖然略低,但也很長壽(只是壽命不像大盆地刺果松那麼長),其中包括洛基山刺果松(Pinus aristata)和狐尾松(Pinus balfouriana)。前者生長於科羅拉多州和新墨西哥州北部,後者分布於加州中部和北部。

那天早上,我從加州的大派恩鎮(Big Pine)──此鎮位於乾燥的歐文斯谷(Osens Valley),介於內華達山脈和白山山脈之間,人口只有一千八百七十五人──出發,沿著美國三九五號公路前行。只見左側的遠方,有一連串鋸齒狀的山峰矗立在灼熱的天空下。山峰高處,在陽光照不到的之字形溝壑中散布著一堆堆髒污的積雪。

三九五號公路穿過派恩鎮的北邊,道路兩旁都是一些長在貧瘠土壤上的植物。在六月初的這個早晨,公路被陽光晒得發燙。我把方向盤往右轉,沿著一六八號州道往上開。這條公路是昔日採礦時期的收費道路。沿著此路往上開,便可抵達海拔七千三百一十三呎處一座灌木叢生的高原:「雪松台地」(Cedar Flat)。

這條路像是一條蠕動的巨蛇,盤繞著山坡,一路彎彎繞繞、蜿蜒向上,還不時冒出一個急轉彎。我得全神貫注,隨時準備踩煞車,才能順利開過那些彎道與陡坡。

最後,我終於開到了山隘頂,將車子左轉,開上那條十哩長的柏油路。這條路沿著山坡蜿蜒,通往海拔超過一萬呎、氧氣稀薄的高處。在此請容我說明一下:在接近海平面的地方,空氣中的氧氣比例是百分之二十點九。但在海拔一萬呎的高處,此一比例便降至百分之十四點三。對尚未適應這種環境的人(例如某些作家)而言,這將大大降低他們每一次呼吸中的氧含量以及血氧濃度。

這條路在古老的山坡上彎彎拐拐、高高低低的盤繞,往北方行進。路旁的小丘和露出地面的岩石旁邊不時可見一叢叢的灌木與矮樹。

終於,距離公園入口只剩最後三哩路了。此時,路邊偶爾可以見到幾株長在一起的刺果松,像古代的哨兵一般頂天而立。它們自從數千年前便雄踞在這座山坡上,而且只要氣候許可,未來仍將屹立不搖,堪稱生物學和演化史上的奇蹟。

儘管這些刺果松已經在此存活了幾千年,但一直要到一九五三年,樹齡學家艾德蒙.舒爾曼(Edmund Schulman)一次偶然的發現,它們的年齡才為世人所知曉。舒爾曼和他的同事弗瑞茲.文特(Frits Went)在愛達荷州的太陽谷(Sun Valley)做研究時,偶然發現了一棵已經一千六百五十歲的柔枝松(Pinus flexilis)。

他們心想,該處的山區可能還有更多尚未被發現的古老樹木,於是在返回加州帕薩迪納市(Pasadena)途中便決定繞道前往白山山脈,看看那裡的高山上是否如傳說中所言,有好幾棵很老的樹木。他們抵達後不久,便找到了被當地護林員稱為「元老」的一棵刺果松。他們從這棵樹取得的樣本顯示它只有一千五百歲。儘管這樣的年紀並不如他們所預期,但卻在心中埋下了一粒希望的種子。他們心想說不定在山區可以找到年齡比它大得多的樹木。

舒爾曼出生於一九○八年,在布魯克林區長大,最後搬到了亞歷桑納州。一九三二年時, 他被亞歷桑納大學的天文學家安德魯. 道格拉斯(Andrew E. Douglass)聘為助理。當時,道格拉斯正透過分析年輪的方式研究太陽黑子週期與氣候變化之間的關係。在此之前,他曾經用樹木的年輪推斷新墨西哥州查科峽谷(Chaco Canyon)的古普韋布洛人(Ancestral Puebloans)集會中心的普韋布洛波尼托(Pueblo Bonito settlement)聚落的年代。這項發現改寫了美國西南部的古代史。因為這項研究,道格拉斯獲得了一筆經費,讓他得以於一九三七年在亞歷桑納大學成立「樹木年輪研究實驗室」(Laboratory of Tree-Ring Research)。

當時,舒爾曼正在斯圖爾德天文台(Steward Observatory)擔任天文研究助理,其後又接任《年輪學報》(Tree-Ring Bulletin)的編輯。一九四五年時,他成為專任教授,並在「年輪研究實驗室」工作。由於這份工作的緣故,他認為自己有必要重回白山山脈。於是,他和助理佛古森(C. W. Ferguson)便在一九五四年和一九五五年時,兩度前往該區。他們發現那裡最老的幾棵樹都生長在非常極端的環境中,且大多位於海拔一萬呎以上的山區。最令人驚訝的是,它們所在的位置都不適合生存,不僅缺乏植物賴以存活的土壤,氣溫變化也很劇烈,水分更是稀少。

在調查的過程中,舒爾曼從此地的樹木身上取得了許多木芯樣本 。正是在這段期間,他冒險進入一座刺果松林(如今被稱為「舒爾曼樹林」),從其中一棵扭曲多瘤的樹木身上取下了一份木芯樣本,然後就回到營地去計算年輪。他數了又數,數了又數,一直到晚上才總算數完。他發現,根據那些年輪的數目推算,這棵樹是在西元前二○四六年萌芽的。你應該可以想像:當他意識到自己發現了世上第一棵已知活了超過四千年的樹木,且至今仍然健在時,心中有多麼訝異與歡喜。這是科學上一個無比重大的突破。後來,舒爾曼將那棵樹取名為「第一松」(Pine Alpha)。

其後,他陸續又在同一個地區發現了許多這樣的松樹。在那之後的幾年間,他們又做了更多的研究,結果顯示:這座樹林中有幾十棵年齡在三千歲到四千歲之間的樹木。在整座古代刺果松森林中,更有多達十九棵樹木已經超過四千歲了。

這十九棵樹早在埃及的「中王國時期」開始(西元前二○四○年)以及美索布達米亞的蘇美文化終結(西元前二○○○年)時就已經萌芽了。

一九五七年,舒爾曼又回到白山山脈,在更多的樹木身上取樣。他在那裡發現了一棵被他暱稱為「瑪土撒拉」(《聖經》中的一個人物,據說活到九百六十九歲)的樹木。他估計,這棵樹的真正年齡應該接近四千六百歲,因此,他稱瑪土撒拉為「世上已知最古老的生物」。其後,樹木年輪研究實驗室的湯姆.哈藍(Tom Harlan)又從瑪土撒拉身上取下了更多的樣本,並加以分析。結果發現,最裡面的那道年輪是在西元前二四九一年長出來的。因此,直到二○二三年時,瑪土撒拉就已經四千五百一十四歲了。舒爾曼在過世前宣稱:「當我們能夠充分了解這些樹為何能活這麼久時,或許就能夠逐漸了解所有生物長壽的祕密。」

自從被認證為老樹後,瑪土撒拉依舊聳立在古代刺果松森林那條長四點五哩的「瑪土撒拉小徑」上,而且欣欣向榮。目前,它的高度已經超過五十呎,而且枝葉依舊繁茂,也還會結出毬果。它生長在海拔將近一萬呎的山上,曾經有幾年的時間,林管處樹立了一面顯眼的牌子,標明它的身分。但後來,為了防範那些喜歡喜歡破壞文物或從歷史、科學物件上拿走一些紀念品的人,他們已經不再透露樹木確切的位置。如果你向遊客中心的護林員詢問瑪土撒拉在哪裡,他們只會對你微微一笑,並且可能會告訴你:「沿著那條小徑走的時候要仔細看,等到往回走的時候,就會知道你已經見過它了。」

最佳賣點 : 在久遠得難以想像的時代,

一顆古樹的種子是如何在這片土地萌芽、紮根?

爾後又得拿出什麼樣的本領,

才能泅泳過時間的長河,長成近乎永恆的生命?

橫跨環境生態學、樹齡學、地理學、人類學、人類史等領域,

一場時間跨度長達數千、數萬年,追尋古樹的時空旅行。