光與灰燼: 林連宗和他的時代 (二二八事件77週年增訂版)

| 作者 | 黃惠君 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 光與灰燼: 林連宗和他的時代 (二二八事件77週年增訂版):本書為林連宗先生的傳記,描述他生於日本時代擔任律師,開啟台灣平民法律服務之先河。戰後他擔任台灣省參議員,爭 |

| 作者 | 黃惠君 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 光與灰燼: 林連宗和他的時代 (二二八事件77週年增訂版):本書為林連宗先生的傳記,描述他生於日本時代擔任律師,開啟台灣平民法律服務之先河。戰後他擔任台灣省參議員,爭 |

內容簡介 本書為林連宗先生的傳記,描述他生於日本時代擔任律師,開啟台灣平民法律服務之先河。戰後他擔任台灣省參議員,爭取司法權獨立,後擔任制憲國大代表,要求台灣即刻實施縣市長民選,此一訴求成為貫穿二二八事件的改革訴求。 1904年林連宗出生於彰化,父親在繁華的彰化三角公園經營商店,住家旁是八卦山,乙未戰爭的發生地,漢意識留在父親對漢文教育的堅持之中。林連宗早慧,在校成績優異,從進入彰化公學校的第一天,他就走入一個相對進步的大正時代,家庭的漢學教育,與公學校的現代化日式教育雙軌進行。後來考上第一所為臺灣人設置的臺中中學校(今臺中一中),畢業後進入《臺灣新聞社》擔任漢文版編輯,1923年總督府逮捕臺灣議會請願運動的人士,身在媒體的他目睹民主前輩在法庭上與統治者交鋒,為平等權與自由而戰。而年僅二十歲的他,已受前輩矚目,在文化協會彰化的演講場上,首次登壇演講。其後他到日本留學攻讀法律,並通過國家考試司法科及行政科的筆試。 1931年林連宗開始在報紙上寫法律專欄,開啟所謂的「平民法律服務」。這專欄他一寫就是四年多,回覆千餘則民眾的提問,對法律知識的普及化有莫大貢獻。在1935年第一場民意代表選舉,律師及法政大學畢業的人才,沒有缺席,林連宗也扮演選舉助講員。1937年日本發動戰爭,臺灣進入高壓統治皇與民化運動。在認同的征服戰中,林連宗沒有屈從,沒有改日本姓氏,也不願加入「皇民奉公會」,有所不為是他的原則。而當日本政府猶以文宣掩飾自己戰敗的跡象時,轟隆隆的空襲聲中,林連宗已開始自學中文,他知道這樣的殖民政權將過去,也意識到語言將成為未來的問題。 戰後林連宗眼見好不容易建立的法治社會,逐漸敗壞,於是他投入省參議員選舉。律師及民意代表的雙重角色,讓他切入司法權不獨立的問題,戰後政治惡劣、執法者犯法,但司法權卻受控於行政權,乃致無法偵辦貪官汙吏。質詢一如法庭的攻防,如何從權力的一方,取回人民的權益,他沒讓人失望。民意代表與律師的雙重身分,也讓林連宗每每在危機時刻,成為民意託付對象。法理基礎乃解決政治困厄的基礎依據,特別是當台灣內部民意與為政者產生巨大落差時,林連宗一次次被推派為代表,起身前往南京,將臺灣民意訴求中央,期能抵擋日益蠻橫的台灣治理者。不論是國民參政員選舉不明票事件,或是臺籍律師資格需經重新認定的問題,林連宗苦心奔波,一心一意,戮力改變臺灣不平的處境。 此時政府與人民的對立,隱隱然如將爆裂的炸彈,在施政一年的總體檢時,林連宗為文呼籲要能真實反映人民的意志,才不會是與人民對立的政府,1946年年底將舉行制憲國大代表選舉,只要憲法通過,民主自由指日可待。林連宗法律人的背景與省參議員的歷練,是參與制憲的不二人選,十月底他當選國大代表,帶著台灣民意要求1947年6月普選縣市長的主張,啟程前往南京,終於盼到憲法通過的那一刻。為臺灣爭取立即行憲,留在他給女兒的書信中,也留在國民大會實錄所記載的第61號提案中。毫無猶疑地,行憲普選縣市長成為二二八事件中,人民要求專制政體還政於民的總目標。在推動縣市長普選的過程中,不斷遭當局扣上「台獨」及「排斥外省人」的帽子,隱隱然有危機浮動著。 1947年二二八事件爆發,林連宗在第一時間即掌握問題根源,認為除實施縣市長民選、任用有經驗的本省籍人士外,無以安定臺灣。此一主張也貫穿二二八事件,成為人民代表與陳儀政府談判的條件。3月8日全臺法律界人士召開會議,推舉法院及檢察處人選,3月9日臺北陷入封鎖狀態,蔣介石所派軍隊抵臺後,下令戒嚴,進行全面軍事接管。3月14四位便衣及一名軍憲將林連宗及李瑞漢、李瑞峯帶走,從此一去無回,家人再也無法得知任何消息。民主化後檔案揭露,「陳儀令憲兵駐臺特高組秘密逮捕國大代表林連宗」,這是陳儀有計劃地下令密逮、密裁,暗殺為臺灣奮鬥的菁英領袖,林連宗在事件期間起身為任用台籍司法精英而奔波,竟遭政府秘密逮捕之後暗殺,殉難於二二八,留下為台灣爭取平等、民主與自由的身。

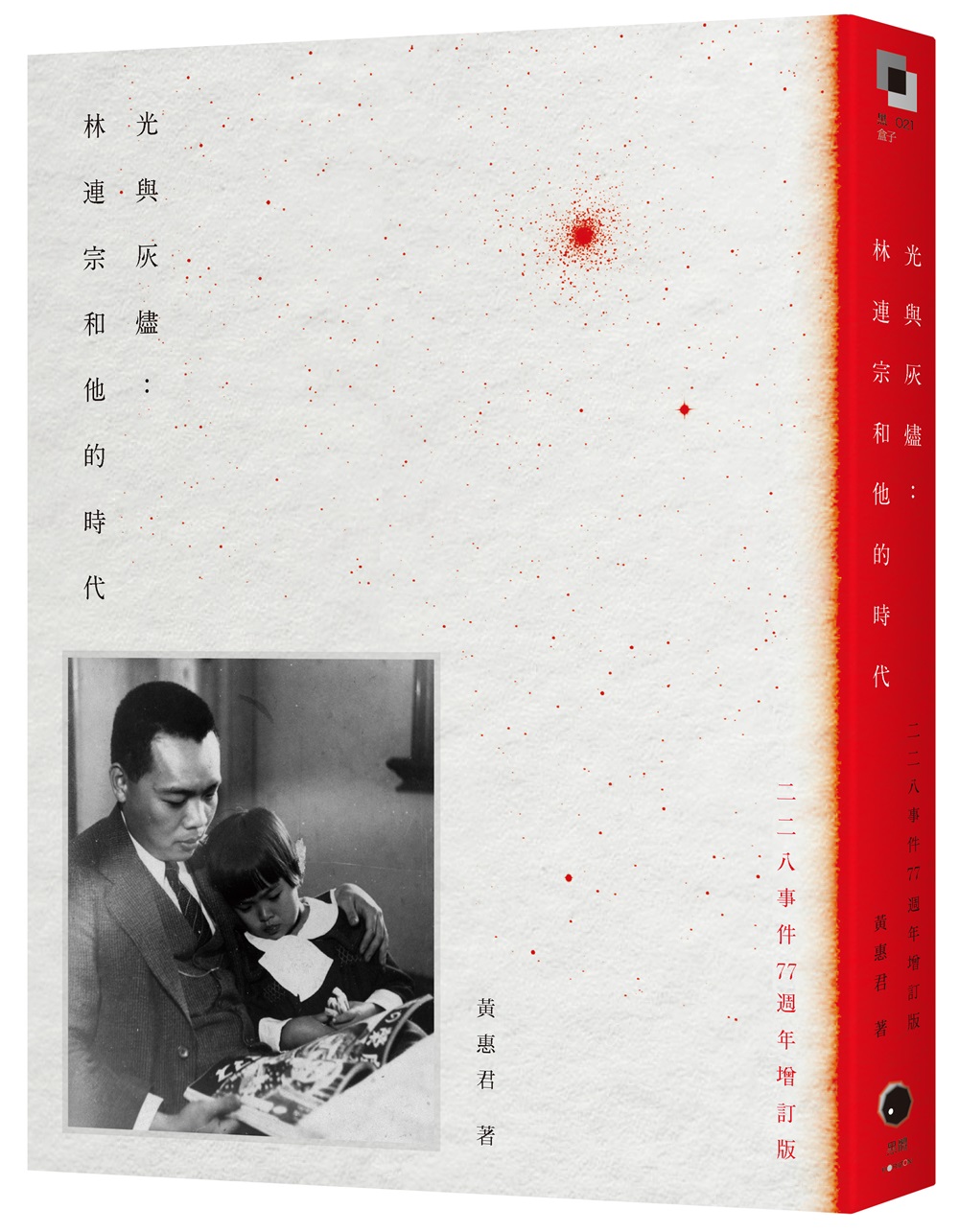

各界推薦 ★筆鋒帶感情,表現出作者女性敏銳的觀察力,以及長年對二二八知識的累積。★百餘張珍貴歷史照片,立體化呈現傳主的一生。

作者介紹 黃惠君一個法國巴黎大學的社會學博士候選人,卻闖進台灣傷痕歷史的領域。因法國教會她的是,不可能不了解歷史,而有辦法詮釋當代社會。從1997年主持美麗島事件口述歷史計劃開始,她便緊握台灣人心靈底層最敏感的神經,一路走向白色恐怖與二二八,歷二十餘年,今為台灣民主運動與二二八重要研究者與策展人。策展作品包括〈二二八國家紀念館常設展〉、〈台北二二八紀念館常設展〉、〈民主花開美麗島〉、〈陳澄波與蒲添生紀念特展〉等。著有《二二八消失的政黨:台灣省政治建設協會(1945-1947)》(2021)、《光與灰燼:林連宗和他的時代》(2019)、《激越與死滅:二二八世代民主路》(2017)、《戰後台灣民主運動史料彙編(三):從黨外助選團到黨外總部》(2001,合編註)、《珍藏美麗島:台灣民主歷程真紀錄》(1999,合編著,共四冊,獲圖書金鼎獎)。

產品目錄 作者序 在灰燼中看見光 第一章 烏魚子與藤條出生市街的孩子住家旁的乙未戰爭從孔廟到洋樓第二章 兩場畢業典禮吾人初無中學學寮新體驗報紙上的人物兩場畢業典禮常勝軍的徬徨第三章 臺灣新聞社時期升學之路中斷媒體新鮮人人生志業何處治警事件的啟蒙不得娶日本太太第四章 留學日本離家的忐忑大學縱身一躍響應文化講演團榮耀的白門兩門親事雙及第一飛衝天第五章 執業律師回報社謝恩筆耕法律專欄 平民法律服務改寫判例的律師大正町開新局餅乾盒裡的故事第六章 戰爭的腳步聲臺灣史上第一場選舉有所不為 防空洞裡學ㄅㄆㄇ第七章 律師參政時代交替之危瘋狂的參選熱潮報紙放錯照片為民眾淚流反擊奴化說的挫折律師站上質詢台第八章 危機時刻的行動民意沒有休會期澀谷事件為此一年哭選舉「不明票」事件臺籍律師資格問題怎堪司法崩潰第九章 爭普選之路參選制憲國大凌晨四點鐘的通知依憲選女總統何時還政於民民選危險說第十章 關鍵二二八熱心憲政非反政府政治判斷臺中激烈動盪詭譎的政治談判法律人的行動最後的鋼琴本第十一章 何以遭密裁封鎖狀態突如其來的事件無邊的尋找謊言還要多久密裁名單第十二章 沒有終點的守喪期連宗母親過世在孤絕中前進沒有終點的守喪期林連宗先生年表參考書目

| 書名 / | 光與灰燼: 林連宗和他的時代 (二二八事件77週年增訂版) |

|---|---|

| 作者 / | 黃惠君 |

| 簡介 / | 光與灰燼: 林連宗和他的時代 (二二八事件77週年增訂版):本書為林連宗先生的傳記,描述他生於日本時代擔任律師,開啟台灣平民法律服務之先河。戰後他擔任台灣省參議員,爭 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267263679 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267263679 |

| 誠品26碼 / | 2682518546003 |

| 頁數 / | 320 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 16.8 x 21.5 x 2.2 cm |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第一章 烏魚子與藤條

他的童年不是聞著牛糞味、看麥穗翻浪,他一出生聞到的是海洋的味道,魚漬品林立,父親經營的商店,就在繁華的彰化三角公園。住家旁是八卦山,乙未戰爭的發生地,漢意識留在父親對漢文教育的堅持中。連宗早慧,是只要一放到地上跑,就拿第一的孩子,不管別人是否比他年紀大,比他塊頭高,他就是專注地學習,成為躍出於眾的孩子。

從進入彰化公學校的第一天,他就走入一個相對進步的大正時代,家庭的漢學教育,與公學校的現代化日式教育,雙軌進行著,雖身處日本統治,林連宗卻有不一樣的文化自覺。

出生市街的孩子

行人來來去去,目光移動著,尋找日常生活的必需品,也帶著對美好生活的想像。十九世紀末、二十世紀初的彰化三角公園,吳服店、糕餅店、米店、雜貨店、車行、藥鋪、銀樓、南北貨……,還有彰化醫館,各式商店林立,形成臺灣早期的市街聚落。

不僅傳統的廟宇環繞著,西方的傳教士也來了,英國的蘭大衛醫生,一八九六年(明治二十九年)開始來這裡做鄰居,既傳揚基督教,也醫治病人。就在這市中心,熱鬧的商店街裡,是林連宗出生的地方。

他的童年不像農業社會中的許多孩子,蹦跳於田埂、腳踩泥巴、看麥穗翻浪,呼吸著稻香與牛糞味。他一出生聞到的是海洋的味道,魚乾、魷魚乾、小魚香,海味的腥香,富足地挑動著人們的味蕾。父親林榮華從商,經營鹽魚業。

人群來來往往,小小的店面雖不起眼,卻位處中部首要的商業中心。彰化在清朝已是南北交通要衝,更是中部地區都市發展的重心。是要到一八八五年(光緒十一年)臺灣建省,首任巡撫劉銘傳一度將省城改往臺中,中心才有了移動。但這裡早已累積了百餘年的繁華,特別是彰化三角公園,是人們南來北往、東來西去的交會點。

統治者或許有他治理的不同考量,但百年形成的市街搬不走,這裡繼續她停不了的繁華與流動。

而如此特殊地,三角公園就在八卦山下,這座緊鄰大山的城市,因特殊的地理位置而有風雲湧動。而且每每一動,就是驚天駭地。

自古以來這裡就是能人志士起義的地方,因為只要能控制八卦山,就能控制彰化縣城,就能進一步取得中部地區的控制權。

一七八六年(乾隆五十一年)林爽文起事抗官,攻下彰化城後民心奮起,形成大規模的民變。清廷數次從中國派兵鎮壓,雙方決戰於八卦山。

一八六二年(同治元年)戴潮春事件,義民從八卦山以大砲轟城,取下彰化城後,官吏敗走,民間勢力紛紛響應,氣勢高昂,一度掌控全中部地區。

只是碧血仍無以換自由,人民起義犧牲之巨,血流成河。歷史一層一層地堆疊上去,這裡有數世代臺灣英雄的魂魄同聚,他們埋骨於此,寫下敢於反抗腐敗官吏,不任其侵奪人民生命財產的篇章。

住家旁的乙未戰爭

林家已六代來到這裡,此時直接逼近的是那餘溫未退的乙未抗日戰爭,林連宗的父母與兄長都經歷過。因為戰場就這麼近的,近在咫尺,不過一公里之遙;而命運就這麼殘酷地,再次改變臺灣的未來。

只是遠方的砲火,怎麼地我們並未沾染,卻無端成為祭品。中日甲午戰爭,積弱的清帝國戰敗,一八九五年一紙馬關條約,將臺灣割讓日本。臺灣人不願屈從,揭竿而起,黃虎旗飄揚,臺灣民主國凝聚失散恐慌的人心。「臺民願人人戰死而失臺,決不願拱手而讓臺。臺民公議自立為民主之國。決定國務由公民公選官吏營運。」

民主這麼早地成為臺灣人對未來的想像,獨立、掌握自己的命運,不讓家園遭劫掠,十餘萬軍民起身對抗,從北而南,浴血抗日。戰鼓雷動,這是企圖擺脫再淪為被統治者命運的努力,不任自己淪為清廷的棄民、棄地,不願自己的命運任人宰割。

一如她過往的歷史般,八卦山之役是台、日兩軍最大的一場正面會戰。

吳湯興那書生的氣魄:「聞道神龍片甲殘,海天北望淚潸潸。書生殺敵渾無事,再與倭兒戰一番。」當聽聞台北城淪陷,民主國總統唐景崧逃回中國時,他不禁潸然淚下。但做為知識分子的風骨豈止盎然於詩作,更顯揚於戰場,吳湯興率眾抵禦日本入侵,決戰八卦山時,以身殞命,為臺灣殉難,妻子黃賢妹亦隨他絕食殉身。他的屍首不知何處,後人只能以衣冠塚膜拜。

臺灣人的努力終歸是失敗了,煙塵過後,乙未戰爭告一段落,此時人民心中的感受是如何呢?

「干戈初定在鄉村,節遇端陽寂不喧。……此日奚心弔屈子?家家沿舊為招魂。」戰役隔年,詩人吳德功以〈端午有感〉刻畫人民的心情,往日熱熱鬧鬧的端午節,此時在鄉間一片靜寂。這一天豈只是哀悼詩人屈原,更哀乙未戰爭為臺灣犧牲的亡靈。在日人政權下,如何能公開敬拜,但借這端午時分,戶戶家家於心中遙拜。

八卦山的青山綠樹,有烈士以鮮血澆灌。

林連宗誕生於一九○四(明治三十七年)年四月十六日,這時日本政府領台已九個年頭,林家四兄弟,大哥東波、二哥連波生於清朝,而他和三哥建宗的國籍已是日本。臺灣再一次換統治者,這次不是更換朝代而已,而是換國家了。面臨的是語言、文化、制度、習俗皆異的統治者。

烏魚子與藤條

不管統治者是誰,也不管林家會遭逢的變化是什麼,林家家長林榮華不變地是要他的孩子上私塾,認漢字,讀四書五經。住家旁一公里外是乙未戰爭的發生地,或許這在新統治者底下,如禁忌般地不被提起,但家中的漢文學習可沒斷。

連宗的母親林蔡爽,綁著小腳,身上猶有漢文化留下的殘酷美學,而那一雙雙三寸金蓮繡花鞋,更是子孫口中無盡的回憶。

林母日日裝扮整齊,育子之責擔在肩上。林家每個孩子的臉細細長長,輪廓深深,唯獨連宗的臉龐方方正正,像是母親的印刻板。最小的男孩顯然特別受母親寵愛,但母親對他的管教從沒鬆過。

小孩穿新衣服以前,藤條準備著,先打一頓再說,因為要他們謹記,不可以一屁股就坐到地上去,不能一玩耍就忘了,把衣服給弄髒,特別是男孩子好動又調皮。

過年時大家歡天喜地,是孩子們最興奮的時刻,大人們卻忙碌異常,這時店裡生意好,工作是平日的好幾倍。廚房要開始磨年糕了,一樣地把連宗、建宗和小妹叫來,耳提面命之餘,照樣先打一頓,因為不准小孩三分鐘就跑進廚房問:「年糕熟了沒?年糕好了沒?」一副嘴饞控制不了的模樣,這在林家是不允許的。

連宗在這樣的教養下長大,母親林蔡爽從生活的細節裡講究,嚴厲地不退讓。

大哥東波和連宗相差十四歲,母親在多年後才又懷了三子建宗及四子連宗,這兩個孩子,特別受寵。一片烏魚子由兩個半片組成,一般人家裡,可能一次烤個半片,而後切的薄薄地,一片片珍貴地品嚐,也讓多一點人分享,每個人能吃到的可能就幾小片,片片珍貴,片片留香。過年時,正巧是烏魚季節,平日省吃儉用的人家,在這時忍痛買一塊做為年夜飯桌上的珍品,也或許一年就吃那麼一次,而這是富貴階級的享受,一般人可能終其一生都未必嚐過。

但生在海味的家庭,會有不一樣的記憶。一般人難得吃到的烏魚子,有時母親烤一烤,不用切片了,就讓連宗、建宗一人一整個半邊啃著吃,抓在手中痛快地咬。這是兄弟倆特有的獎品,母親雖嚴厲,但也對這兩個男孩特別寵愛。

的確,光是零食就不一樣。(未完)

最佳賣點 : 本書為林連宗先生的傳記,

描述他生於日本時代擔任律師,

開啟台灣平民法律服務之先河。

戰後他擔任台灣省參議員,爭取司法權獨立,

後擔任制憲國大代表,要求台灣即刻實施縣市長民選,

此一訴求成為貫穿二二八事件的改革訴求。