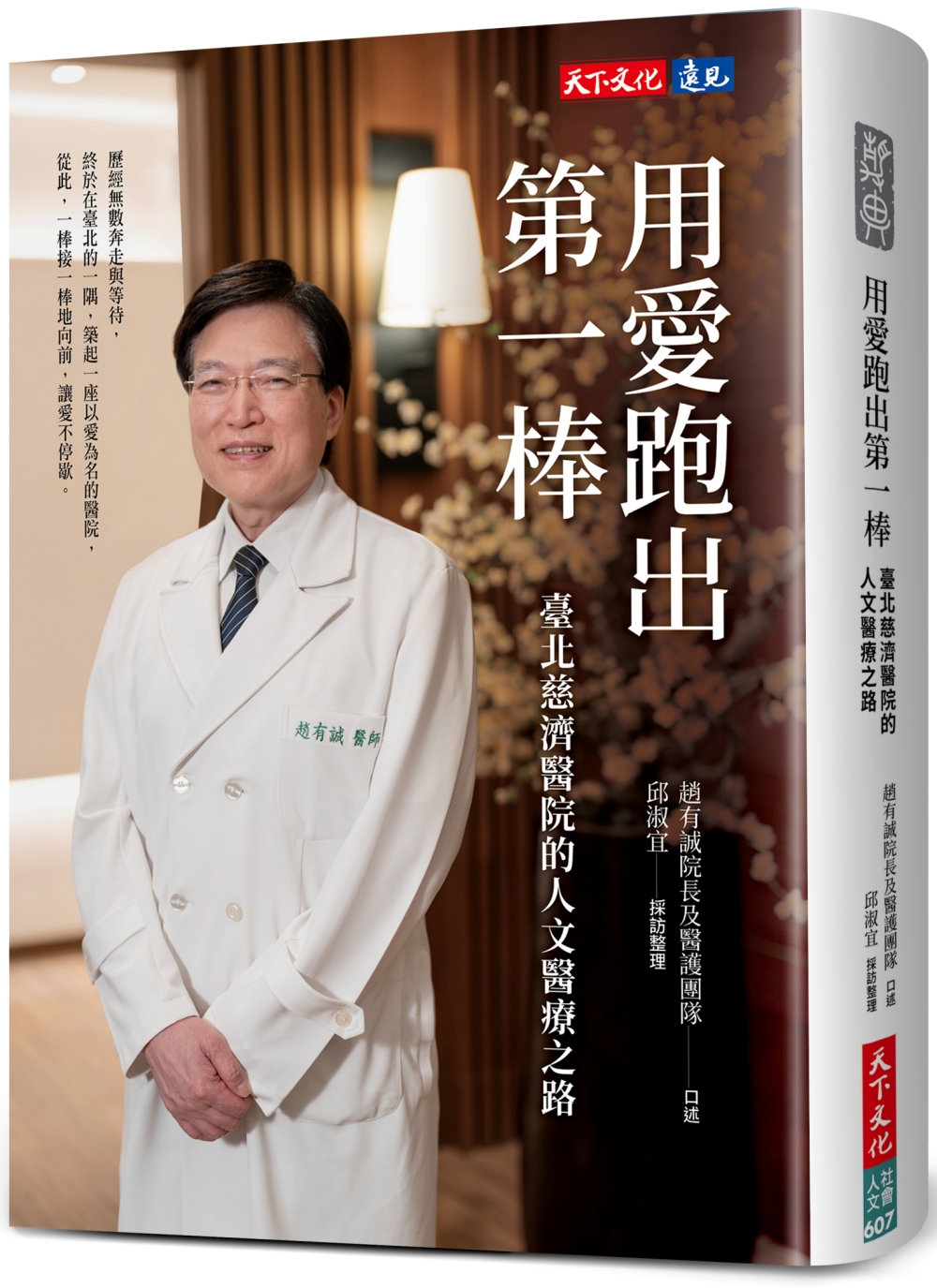

用愛跑出第一棒: 臺北慈濟醫院的人文醫療之路

| 作者 | 趙有誠院長及醫護團隊/ 口述; 邱淑宜/ 採訪整理 |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 用愛跑出第一棒: 臺北慈濟醫院的人文醫療之路:歷經無數奔走與等待,終於在臺北的一隅,築起一座以愛為名的醫院,從此,一棒接一棒地向前,讓愛不停歇。感恩臺北慈院醫護同 |

| 作者 | 趙有誠院長及醫護團隊/ 口述; 邱淑宜/ 採訪整理 |

|---|---|

| 出版社 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 用愛跑出第一棒: 臺北慈濟醫院的人文醫療之路:歷經無數奔走與等待,終於在臺北的一隅,築起一座以愛為名的醫院,從此,一棒接一棒地向前,讓愛不停歇。感恩臺北慈院醫護同 |

內容簡介 歷經無數奔走與等待,終於在臺北的一隅,築起一座以愛為名的醫院,從此,一棒接一棒地向前,讓愛不停歇。感恩臺北慈院醫護同仁都能抱持佛陀的慈悲本懷、菩薩的情操,視病如親、亦視病如己,不只搶救生命,還啟發心靈、提升生活品質、改善家庭環境。醫師付出專業的愛,病患回饋感恩的情,這種至真至善至美的醫病情,已在臺灣樹立起醫療人文的新典範。──釋證嚴,佛教慈濟慈善事業基金會創辦人時光的積累,讓臺北慈院各科各有特色,但與醫界最不同的是愛。我記得在二○○○年的時候,梅約醫院的執行長來參訪,他抱著醫院的圓柱說:「這裡比梅約更梅約,我們應該來學習。」──林碧玉,慈濟基金會副總執行長慈濟式的醫療,強調「以人為本」、「以病人為中心」的理念。醫院的營運方式不以醫院本位主義為出發,而是考慮病人的需要。當醫療專業能以愛出發,就能做到全人關懷,達到身心靈的療護。──林俊龍,佛教慈濟醫療法人執行長臺北慈院的所有同仁都認真努力,歡喜且感恩地跑著「第一棒」。我們感恩病人把生命託付給我們,醫護團隊竭盡心力地為病人設想,絕不輕言放棄。「用愛跑出第一棒」如上人開示:我們是用生命走入生命,「用愛跑出第一棒」,一起見證臺北慈濟醫院,正邁向上人心中「守護生命、守護健康、守護愛」的境界。──趙有誠,臺北慈濟醫院院長一股城市中最溫柔的力量醫療不只是醫術,更是對生命的守護一座醫院的誕生,從來不只是硬體工程。它是一段段故事的總和——從義診所到醫學中心,從工廠到生命殿堂,從志工的雙腳到病人的希望。本書記錄臺北慈濟醫院從無到有的歷程:奔走覓地、隔震設計、社區互信、災難應對,一群人將醫療人文深植於磚瓦之間,也將慈濟的精神扎根在都市的心臟。 這不只是「蓋醫院」的故事,更是「為誰而蓋」、「如何去愛」的思索與實踐。

作者介紹 趙有誠/作者國防醫學院畢業,美國南加州大學進修,曾任三軍總醫院將官健康檢查室主任、胃腸科主任、內科部主任、教學副院長兼國防醫學院醫學系主任。2004年任醫療副院長執行官,2006年1月晉升軍醫少將,2007年10月調任國防部軍醫局醫管處處長。2008年3月1日接任臺北慈濟醫院院長,次年皈依證嚴法師成為慈濟志工,對「行醫」有不一樣的體悟,全心投入慈濟醫療志業,帶領臺北慈濟醫院全體同仁為實踐「全人醫療」努力不懈。邱淑宜/採訪整理政大新聞系畢業,任職平面媒體多年,現為天下文化副總主筆。著有《愛是人間最好的藥》、《我是小志工》、《清淨赤子心》、《善的循環》等。

產品目錄 圖片輯推薦序 以愛築起的醫療典範/釋證嚴推薦序 大願力聚大因緣/林碧玉推薦序 醫愛二十展榮光/林俊龍自 序 我心目中永遠的「第一棒」/趙有誠第一部 打造北臺灣醫療之舟第一章 從無到有,一磚一瓦皆是愛第二章 從零開始――沒有奇蹟,只有累積第三章 揚帆啟航――艱辛的啟業初期第四章 掌舵者就位,推動慈濟醫療人文第五章 心態改變生態,齊力實踐愛的醫療第二部 醫者之心,白袍下的堅持與溫度第六章 守護早到天使第七章 陪你走這段人生崎嶇路第八章 疑難重症,抽絲剝繭找答案第九章 來者不拒,來者不鋸第十章 以愛擁抱特別的病人第十一章 刀鋒裡的愛,醫療不只是醫術第十二章 用愛鋪路,把醫療送到需要的地方第三部 嚴峻挑戰,迎難而上第十三章 一個都不能少,搶救八仙塵爆傷患第十四章 挺在疫浪前線,以生命搶救生命第十五章 十年磨一劍,升格醫學中心第四部 莫忘那一年那一人那一念第十六章 只要緣深,不怕緣遲第十七章 人生重啟第十八章 對的時間來到對的地方第十九章 不虛此行第二十章 走在最前,做到最後臺北慈濟醫院大事紀

| 書名 / | 用愛跑出第一棒: 臺北慈濟醫院的人文醫療之路 |

|---|---|

| 作者 / | 趙有誠院長及醫護團隊 口述; 邱淑宜 採訪整理 |

| 簡介 / | 用愛跑出第一棒: 臺北慈濟醫院的人文醫療之路:歷經無數奔走與等待,終於在臺北的一隅,築起一座以愛為名的醫院,從此,一棒接一棒地向前,讓愛不停歇。感恩臺北慈院醫護同 |

| 出版社 / | 遠見天下文化出版股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264173858 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264173858 |

| 誠品26碼 / | 2682900291009 |

| 頁數 / | 420 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | S:軟精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8×21cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 推薦序 以愛築起的醫療典範

釋證嚴/佛教慈濟慈善事業基金會創辦人

臺北慈濟醫院啟業二十週年了,這座匯聚無數善心人士期待的醫院,從啟業至今,時時刻刻都在發揮搶救生命的神聖使命;一磚一瓦、一草一木,都飽含了大眾對醫院的感情和期待。這座用愛砌成的醫院,「愛的醫療」是成立的初衷,也是莊嚴的使命。

一念初心,二十年如一日的守護

回想二十年前,在北區慈濟人的盼望和期待下,臺北慈濟醫院正式揭碑啟業。慈濟醫療志業跨入一個新紀元;北區靜思弟子和長期捐資護持慈濟的十方大德,終於等到這一天:「一旦病痛來磨,我們就近就有一座大醫院可以依靠,照顧我們的健康。」

啟業第三年,感恩趙有誠院長,也是師徒連心,他謹記師父的付託,一肩扛起領導臺北慈院方向的使命。從軍方轉換跑道到民間的醫院服務,或許師徒因緣前定,很快地就融入慈濟人文,以大家長的身分,視同仁如家人,大家同心立願服務病患,希望病人和家屬歡喜回家之際,留下溫暖、被尊重的記憶。

醫護行政同仁來自四面八方,性情有別、觀點各異,大家朝夕相處,各自的生命頻率慢慢有了連結,「服務病人,膚慰苦難」,是同仁共同的目標。尤其扮演「軟體中的軟體」的醫療志工,在各個角落溫言軟語服務病患和來院大德,成為醫院一道亮麗的風景,無數病人如願去除頑疾在此重生,臺北慈院的努力慢慢被大眾看見和信任。

攜手同行,寫下愛與堅持的故事

感恩臺北慈院醫護同仁都能抱持佛陀的慈悲本懷、菩薩的情操,視病如親、亦視病如己,不只搶救生命,還啟發心靈、提升生活品質、改善家庭環境。醫師付出專業的愛,病患回饋感恩的情,這種至真至善至美的醫病情,已在臺灣樹立起醫療人文的新典範。

尤其要感恩趙院長,也是師徒連心,師父輕輕地說:「臺北慈院可以試著參加醫學中心評鑑了。」他重重地放在心上,立時指揮全院各處室積極動起來,務必「使命必達」。

其實在師父的心目中,臺北慈院所有部門的主管和同仁不僅恪守崗位,還勇於自我挑戰,早早就達到醫學中心的層級了,在二○一六年第二次挑戰醫學中心評鑑時,臺北慈院也達成醫學中心評鑑的所有條件,成為「準醫學中心」;全體同仁不以此為滿足,繼續精進,於二○二四年,大家的努力終於被看見,繼花蓮慈院之後,臺北慈院正式升格為醫學中心,可謂實至名歸。

不畏艱辛,堅守每一條生命

「來者不鋸」,是臺北慈院的特色醫療之一,秉持「醫者父母心」,心臟內科黃玄禮醫師不捨糖尿病患者因為長期血糖控制不佳,最終走到截肢的命運。發心為周邊血管阻塞的病人疏通血管,必須穿上好幾公斤重的防幅射鉛衣,長期低頭作業的代價就是頸椎、腰椎、肩部都受傷而萌生辭意。這種「手工業」的代價太大了,院方很不捨,協助組織一支周邊血管中心團隊,「來者不『鋸』」,成了臺北慈院最有名的特色醫療。

經歷「八仙樂園塵爆」搶救傷患的淬鍊,臺北慈院同仁的默契和爆發力再次被看見。因為粉塵爆炸,緊急送來的十三名傷患都是年輕孩子,身上分別有大面積的燒燙傷,可說體無完膚。院方立刻組織跨科團隊,動用逾一百二十位醫護人員搶救,為傷患裝上葉克膜、洗腎機等等。除了一位重傷患不治,其他傷患都從鬼門關搶救回來。

二○二一年五月,新冠肺炎疫情鋪天蓋地而來,確診者遽增,所有大型醫院的重症病床都滿床。臺北慈院上下繃緊神經,全力迎戰,一週內就新開四個專責病房,加上原來就備妥的一個專責病房,從五月到八月底,總共收治九百一十例新冠確診病人,為全國之冠;不曾拒絕任何一個上門的病人,收治後也不曾轉出任何病人到他院,憑著嚴謹的紀律,還可以做到院內零感染的新紀錄。

感恩有你,續寫生命中的善與光

感恩趙院長領導有方,副院長們和各單位主管,以及所有醫護行政同仁堅守崗位,面對百年大疫的洗禮,和大量傷患湧入的立即應變,所有同仁和志工菩薩都展現堅實又有紀律的團隊精神,為師是既感激又感佩!

今值臺北慈院歡度啟業二十週年的日子,面對瞬息萬變的疾疫,人人都要「敬天愛地」才能「廣聚福緣」。生命有限,慧命無窮;有幸在醫院為病人和來院的大德服務,這是廣聚福緣的好機會。祈願大家繼續精進莫懈怠,無限的祝福!

自序 : 自序 我心目中永遠的「第一棒」

趙有誠/臺北慈濟醫院院長

二○二五年五月臺北慈濟醫院啟業正滿二十年,經過二十年時間的淬鍊,臺北慈濟醫院已是一所全方位承擔醫療重任的醫學中心了。

回想二○○七年十月,我在忠孝東路臺北分會第一次見到林碧玉副總及喬麗華主祕,聽她們娓娓道來上人籌建慈濟醫院的艱辛歷程以及上人對醫療志業的期許,十分感動。之後有幸在花蓮精舍拜見上人,非常認同上人「以人為本,尊重生命」的醫療理念,於是下定決心加入慈濟追隨上人,這也徹底改變了我人生的旅程。猶記得二○○八年二月二十九日傍晚在臺北慈濟醫院國際會議廳,林副總代表上人向全院同仁介紹新任院長,那是我生命中一個重要的時刻。

過去我與慈濟毫無因緣,當時也還不是佛教徒,雖然久仰證嚴法師,也在國防醫學院聽過上人的演講,但是不曾想過自己會與慈濟有交集,醫學院畢業後的二十七年就都在三軍總醫院工作。初到臺北慈院的新環境,要學習的事情真的難以計數。當時臺北慈院成立尚未滿三年,醫護行政同仁來自各個醫療體系。不但要融合大家的優點,建立工作默契,還要修訂各種標準作業流程與行政規範,更要招募懸缺的人才,我自己也要從基礎開始「學與覺」,用心體會慈濟人文之美並且身體力行。每天早起晚睡,半夜也常常再進醫院與基層醫護互動,發現問題、了解需求,日子充實而忙碌,彷彿只剩下呼吸的時間。

追求卓越,用愛與汗水跑出第一

二○二五年四月一日的凌晨,我自己躺在9B的病床上,徹夜未眠為這本新書想了一個名字「用愛跑出第一棒」。我們所有人都是上人第一代的弟子,我們是臺北慈院的第一棒,大家齊心努力跑向卓越,用心用愛跑向上人心中的理想境界,上人的愛與智慧如同明燈導引著,我們的團隊盡心竭力地向前奔跑,但毫不倦怠,珍惜有限的光陰,留著有價值的回憶。我們這一棒還要虔誠慎重地廣傳,確保永續發揚,不只專業,更有人文,要以恭敬無私的願力讓慈濟級醫療發揮更大的影響力。

我們大家在過去二十年也真的跑出了許多「第一」棒。比較近期的包括二○二一年新冠疫情突然在北部大爆發,臺北慈院同仁發揮捨我其誰的精神迅速投入搶救病人的防疫任務,除了降載常規醫療工作,立刻準備出五間防疫專責病房、三十二間負壓隔離加護病床,還承擔了一間白金防疫旅館、六處疫苗注射站的工作,每天兵分九路,竭盡全力,積極抗疫。當年北慈收容九百一十位新冠病人,是全臺收治病人最多的醫院,榮獲衛福部陳時中部長親自頒獎表揚。

二○二三年成功通過醫學中心的評鑑,並於二○二四年初由衛福部公告成為醫學中心,也是我心目中北慈的「第一」棒。由於醫學中心數目限制的政策,原來醫學中心評鑑的規定,就是必須評鑑成績超越原有醫學中心級的醫院,才得以一上一下的方式升格醫學中心。我們參與醫中評鑑的初衷,除了向評鑑委員展現我們努力的成果,也希望藉由委員的專業,了解我們在教學、研究、醫療的哪些細節可以再精進。但最後成績公布時,成了全臺報紙的頭版新聞,臺北慈院打破紀錄,成功升格醫學中心了。當時全院同仁、全球慈濟人,還有上人及師父們,一定都為這個得之不易的肯定,欣喜而感恩。第一時間接到林副總通知我這個好消息時,我有幾秒鐘激動得說不出話來,這個「第一」棒是大家用愛跑出來的。

每一位同仁與志工,都是我最驕傲的夥伴

我們北慈每個單位的懿德爸媽,也是上人安排的「第一」棒,從啟業之初一直到現在,還有未來,就是我們親愛的家人,陪伴著臺北慈院努力茁壯。大北區的慈濟人更是臺北慈院「用愛跑出第一棒」的陪跑者,除了醫療志工每日在院協助病人,醫院優美的環境景觀維護、修橋鋪路、設置防疫站的工程,處處都是大北區慈濟志工「付出無所求」的愛。北慈的醫療人文氣息,還有花藝、音樂、書畫、三合一志工來加分。

臺北慈院的所有同仁都認真努力,歡喜且感恩地跑著「第一棒」。我們感恩病人把生命託付給我們,醫護團隊竭盡心力地為病人設想,絕不輕言放棄。

我們心腎肝、角膜骨髓全方面的移植團隊,就是因應病人的需求應運而生;來者不鋸的周邊血管團隊、守護巴掌仙子的兒科團隊、顏面創傷的口腔外科團隊、肺癌治療內外科團隊、復健肺功能的胸腔科團隊、大角度脊椎側彎矯正、困難足踝手術、膝關節守護的骨科團隊、開腦的神外團隊,精湛內視鏡治療的胃腸科團隊、急診葉克膜的救心團隊、發現眼螨蟲的眼科團隊、達文西手術的泌尿科團隊、漏斗胸矯正的胸外團隊、破解疑難雜症的免疫風濕團隊、搶救重症的加護團隊、第一線的急診團隊等,他們視病猶親的醫病情,常常感動我,也成為我四處分享的故事。

醫院中有超過兩百種彼此不能取代補位的專業人員,他們各司其職,每一位線上同仁都有各自的才華與優點。

這一棒,我們會一直跑下去

臺北慈院就在大家呵護培育下二十歲了,正是英挺少年,可以承擔更多醫療重責大任。期待在未來百年千年,臺北慈院如同磐石,永遠矗立,帶給所有的病苦希望,特別是求醫無門的弱勢族群。

臺北慈院生日的前夕,我正巧躺在病床上,親身感受護理師們的關愛,她們還依照臺北慈院照顧病人的常規,盡忠職守地對我做「情緒量表」測驗,一點都不馬虎。影像醫學部團隊、泌尿科團隊、麻醉醫護團隊、手術室的同仁還有我的主治醫師蔡主任對我體貼用心的安排,令我深深感動。

這本新書發表的時刻,我應該已經術後康復了,以自己化身癌症病人領會臺北慈院對病人「第一棒」的愛,對我來說也是見證北慈二十有成的一份生命禮物。

最後我要向上人表達無上的感恩,感恩上人給我參與學習、受教成長做院長的機會,感恩十七年來所有幫助院長度過順境及挑戰的貴人們,特別是林碧玉副總、林俊龍執行長夫婦、張聖原策略長、詹啓賢主委、張文成副執行長、北慈的副院長們、全年無休的喬主祕、所有盡忠職守的行政主管,還有精舍師父們、全球慈濟家人,您們都是上人口中的人品典範,我學習的標竿。當然最要感恩我家李菁薇師姊與我同師同道同心,默默做我的後盾,給我支持鼓勵與照顧,還給我兩個乖巧的千金寶貝。

「用愛跑出第一棒」如上人開示:我們是用生命走入生命,「用愛跑出第一棒」,一起見證臺北慈濟醫院,正邁向上人心中「守護生命、守護健康、守護愛」的境界。臺北慈濟醫學中心,生日快樂!

您是我心目中永遠的「第一棒」!

(摘錄自〈自序 我心目中永遠的「第一棒」〉)

內文 : 劫後餘生,人生重啟

周博智在四十七歲這年,人生也大翻轉,只是他的翻轉是天翻地覆,差點落水滅頂,緊要關頭,慈濟的醫療力量救回了他。

在臺大醫院完成住院醫師及總醫師訓練後,周博智應學長王禎麒之邀來臺北慈院骨科擔任主治醫師,太太呂佳虹也在臺北慈院,是放射診斷科醫師,夫妻倆養育三個孩子,工作順心,家庭和樂。沒想到二○二二年一月中旬打完第三劑新冠疫苗後,自體免疫系統瘋狂攻擊自己的神經、內分泌及免疫系統,超級強烈颱風等級的免疫風暴,讓周博智連生活自理的能力都失去。

還好臺北慈院風濕免疫科主任陳政宏鍥而不捨地抽絲剝繭,找出他的病因是「抗磷脂抗體症候群」,以血漿置換術重啟他的免疫系統,他的人生才有重啟的機會。

周博智以「撿回一條命」形容劫後餘生的心情。發病之初呼吸衰竭送加護病房插管,他連遺囑都在寫了,後來陸續住院約半年,接受各種治療。他記憶中的那段時光,「日子是無止盡的頭暈及全身無力,連呼吸都沒力氣。」陳政宏說,這是因為自律神經嚴重失調,當交感神經不運作,周博智就有如電力耗盡,手腳都不聽使喚,而且極度畏光,連室內的燈光都會讓他頭痛。

漫長的病中時光,他曾經悲觀地認為自己可能會成為身障者,一輩子要依靠電動輪椅,他甚至連開彩券行的後路都設想過,還研究了開彩券行的資格、如何申請、如何租店面等等。有過這樣的心境,周博智康復後走在街頭,看到坐輪椅賣東西的身障人士,都會上前購買,「多少幫忙一下。」

住院期間,周博智努力配合復健,出院後持續以騎車、游泳、爬山做為復健,終於恢復到可以重回工作崗位。二○二二年十月四日,他重新穿上白袍,重回診間為病人看診,百感交集,「能回來上班照顧病人是幸福的。」他感恩證嚴上人長期關心他的病情、感恩醫院全力救治他、感恩太太一直牽著他的手不放,以及同仁不斷為他加油打氣,讓他重新站起來。

重回診間的歷程,好像爬過一座聖母峰

周博智重回診間,太太呂佳虹的欣喜不在話下,她對同事說:「今天是博智一個重大里程碑。」從生病倒下到重回工作崗位,她形容:「好像爬過了一座聖母峰。」

剛回診間那段時間,周博智走路還走得不十分穩妥,他拄著拐杖去門診,病人問他怎麼了,「我就說我扭到腳。」醫院體諒他情況特殊,骨科同仁也很幫忙,他顧門診就好,不需要值班。

重回門診,他從一天十個病人慢慢看起,逐步進展到看二十個、三十個病人,後來也能夠進手術房為病人動手術,他欣慰自己開刀功力未減,「開刀的每個步驟都已經內化在我心裡了。」曾經手腳不聽自己使喚,這樣的經歷使他更希望能透過他的治療,讓每個病人的手腳都能恢復功能。

但這場大病還是帶來神經方面後遺症,「我有搜尋、比對的障礙。」有一次他到超市購買一種調味料,但面對貨架上一整排各式各樣的調味料,他找不出自己要的東西;另外,他想利用對發票來訓練腦力,卻發現自己無法比對數字。

周博智開解自己:「那就放空吧,不去操心那些俗事。」他慢慢習慣不要去傷腦筋,還調侃自己:「不會被詐騙集團騙錢或在外頭走失就好了。」而中醫科的同事也持續為他針灸,治療神經系統後遺症。

遺憾的是,就在他逐漸好起來之際,姊姊檢查出胰臟癌,「我生病時,爸爸八十歲了還在醫院幫我推輪椅。」他覺得自己很不孝,沒想到爸媽幫兒子推完輪椅,還得幫女兒推輪椅。他感謝慈濟同仁協助自己康復,沒有成為家裡的負擔,還能照顧姊姊和父母,減少遺憾。

經歷生死大劫,周博智體悟,能重新在父母身邊盡孝,能看著孩子長大,能跟太太牽手散步、爬山、一起發揮專業協助病人,日子雖平凡,卻是最珍貴的幸福。

最佳賣點 : 從義診所到醫學中心,從工廠到生命殿堂,從志工的雙腳到病人的希望。

本書記錄臺北慈濟醫院從無到有的歷程,

不只是「蓋醫院」的故事,更是「為誰而蓋」、「如何去愛」的思索與實踐。