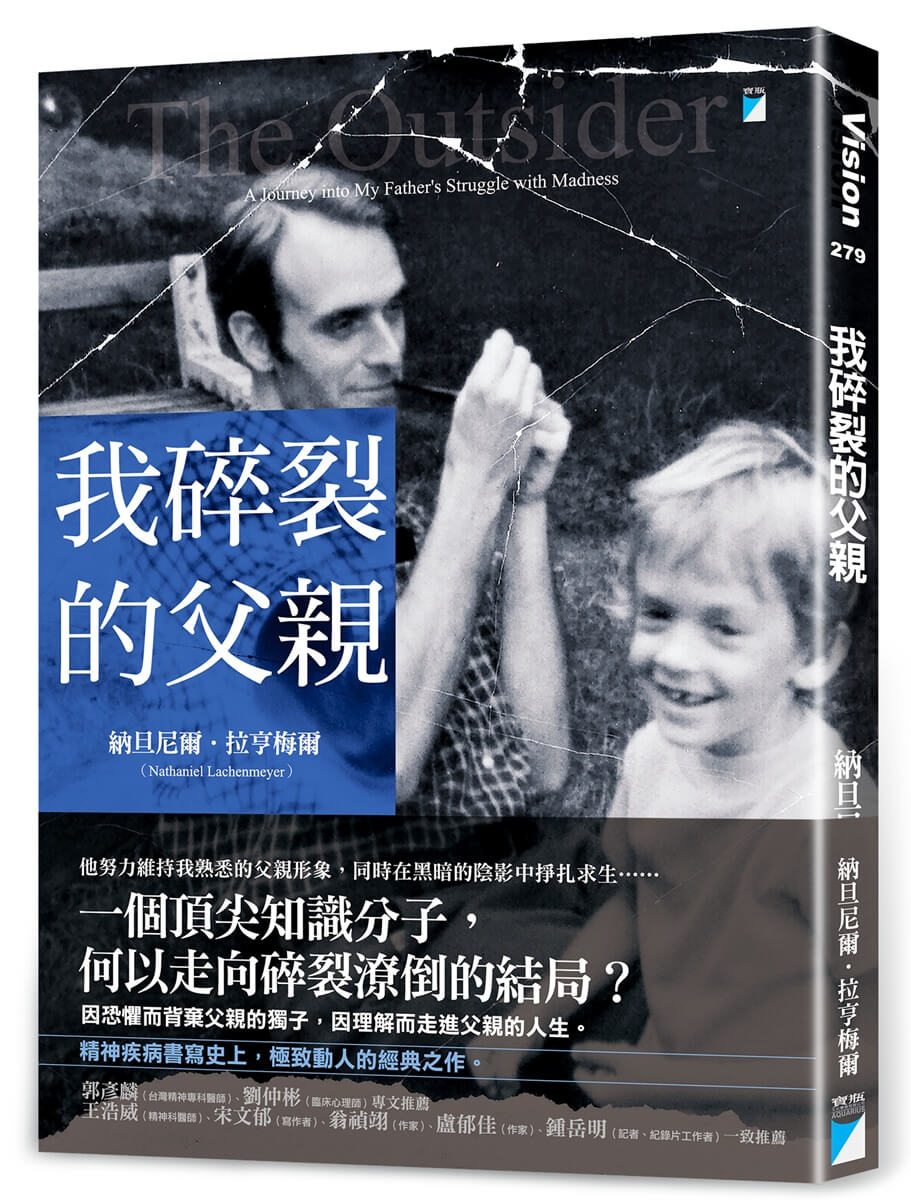

The Outsider: A Journey into My Father's Struggle with Madness

| 作者 | Nathaniel Lachenmeyer |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 我碎裂的父親:「他努力維持我熟悉的父親形象,同時在黑暗的陰影中掙扎求生……」─────精神疾病書寫史上,極致動人的經典之作─────一個頂尖知識分子,何以走向碎 |

| 作者 | Nathaniel Lachenmeyer |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 我碎裂的父親:「他努力維持我熟悉的父親形象,同時在黑暗的陰影中掙扎求生……」─────精神疾病書寫史上,極致動人的經典之作─────一個頂尖知識分子,何以走向碎 |

內容簡介 ▎他曾在瘋狂的邊緣奮力掙扎,努力融入社會。▎我必須了解,我的父親,▎我兒時的探險夥伴、我曾最想成為的對象──▎怎麼會變成世界上最讓我害怕的人。「父親死前那年,唯一能與人交談的機會,就是在長椅上與陌生人比鄰而坐。只有這時,現實世界才能與他腦中不斷嘶吼的聲音相抗衡。」查爾斯曾是一名教授,一個聰明自信、前途光明的社會學者,直到妄想與幻覺侵吞他的理智,人生瞬間失序。思覺失調症奪走查爾斯的教職、婚姻與獨子,他在零下低溫中流落街頭,數次被強制送入精神病房,因行乞、吃霸王餐被送上法庭。但在一連串的打擊中,他未曾放棄求生、忘記對人性的希望。作者大量探訪曾與查爾斯接觸的人們,包含員警、街友、學生時期的教授與同學,也調閱法庭審訊紀錄與病歷報告,以節制動人的文字拼湊、還原父親的一生。這本書,是一個兒子試圖靠近早在死亡來臨前就已被疾病奪走的父親,也更從家屬角度,探討社會、醫學、法律如何看待一個受困精神疾患的個體,為失去名姓與真實面孔的人們撕去標籤與汙名。【本書榮獲費城心理健康協會頒發2000年和平鐘獎。】 一九八九年,父親寄來一封充滿情緒化妄想的信件,我回了一則短箋,切斷我們之間所有的聯繫。我的解釋很簡短:「我無法活在你的世界裡,你也不能活在我的世界。」喪禮上,我朗讀父親在我十七歲生日時給我的忠告:「不論環境多麼不利──我的狀況就是這樣──永遠沒有理由放棄。」父親遵從了他自己的忠告,即便流浪街頭長達八年,他仍舊努力擺脫過去、奪回自己的人生。至於我,我在他還活著的時候放棄了他、放棄了我們的父子之情。我決定不再轉身背對他。我決心找出事情的真相和原因,來回答調查父親死因的員警的提問:他怎麼會淪落到伯靈頓的這間破敗公寓?★各界推薦郭彥麟(台灣精神專科醫師)劉仲彬(臨床心理師)__專文推薦王浩威(精神科醫師)宋文郁(寫作者)翁禎翊(作家)盧郁佳(作家)鍾岳明(記者、紀錄片工作者)__一致推薦本書是一本相當難得的書,這絕對不是溢美之詞。理論上來說,不像憂鬱症或躁鬱症患者,妄想型或退化型思覺失調症患者恐怕是沒法現身說法,自己來陳述經歷的一切。他們彷如進入另一世界的旅程,不容易回來了。然而,本書的作者描述的是他父親,這不只是多一份用心和理解,更是包括作者深入去看自己成長的一切,使得整本書更是難能可貴,可以說是所有的專業人員和家屬都應該好好讀一下。當然,更重要的是,作者的文筆和誠摯,讓這本書成為所有讀者都必然會感動,從中獲得更多啟示的作品。──王浩威(精神科醫師)困住父親一生的陰謀詭計,卻反而變成一道謎題,邀請兒子在父親的生命線索中,找回自己遺失的部分。這本書,其實是在完整作者因父親而藏匿起來的那個自己。」──郭彥麟(台灣精神專科醫師)這本書有很多開箱方式,你可以把它當成倒敘式的懸疑小說。它也像逆向的《奧德賽》,不是返鄉,而是出城尋找那位未曾歸返的戰士。同時,它也是一份關於思覺失調患者的質性研究。在理解父親病程的同時,作者也針對病因、症狀、療法,以及社福制度進行深度討論。也許最好紀念的方式,不是墓誌銘的那兩句箴言,而是把這個人重新想過一遍。於是查爾斯死了兩次之後,又在這本書活了過來。──劉仲彬(臨床心理師)一位父親、一位社會學家,一個思覺失調症患者──回到父親「碎裂」的現場,在追問父親生命史的過程中,納旦尼爾揭露大多數人不願承認的事實:精神失序者也身而為人,而很多時候,為了與失序切割,我們忘記該如何對待人。納旦尼爾在書中寫他閱讀父親書信時襲來的罪疚感,不過我總感覺,這股罪疚應該屬於所有人。──宋文郁(寫作者)這是一個滿懷歉疚的兒子拼湊謎樣父親的故事。作者憑有限的記憶與線索,一步步追尋思覺失調症父親生命的最後時光,還原他奮力在現實與妄想間掙扎的過程;同時,也找到與內在自我和解的力量。書中有父親淪落街頭時遭遇的人情溫暖,也有學習同理精神疾病的社會關懷;更重要的是,他讓我鼓起勇氣,去理解我那為躁鬱症所困的謎樣父親。──鍾岳明(記者/紀錄片工作者)★國際好評冷靜、敏銳且富有智慧地描繪了殘酷無情的疾病所帶來的影響,在我讀過的所有精神疾病敘事中,它無可匹敵。──大衛.喬威斯(David S. Chowes,紐約市立大學柏魯克學院心理系教授)一本引人入勝又與眾不同的作品,鮮明地呈現出精神疾病對一位才華橫溢、溫和善良的男子所帶來的苦難。全書以理解、同理與愛書寫而成,不僅高中生應該讀,大人也都應該讀。──珍‧古德(Jane Goodall,英國動物學家)一段令人揪心、縈繞心頭的故事,拉亨梅爾用罕見又深刻的生命寫照,描繪人生一大困境:重度精神疾病所造成的毀滅性影響。──約翰.歐德罕醫師(John Oldham, M.D.,紐約州立精神病研究所所長)一位擁有社會學博士學位的男人,怎麼會走到街頭,成為一名患有妄想型思覺失調症的遊民?他的兒子也曾困惑,而這本書,便是他痛苦卻又動人的追尋。這是一段書寫誠摯、勇氣可嘉的紀錄,提醒我們:在每個遊民的面具底下,都藏著一張真實的臉孔。極力推薦。──E. 富勒.托瑞醫學博士(E.Fuller Torrey M.D.,美國心理疾病研究聯盟史丹利基金會研究計畫執行長)非凡之作……這本回憶錄中有一件難得的禮物:它讓讀者理解,無家可歸且患有精神疾病的人,其實有著我們難以想像的生命歷程。──《每日要聞》(Newsday)既像一本偵探小說,又如一部療癒自白。融合了優秀記者的冷靜筆調,以及他對亡父那份清明而深切的悲憫之情。──《多倫多環球郵報》(Toronto Globe and Mail)這不僅是一部探討精神疾病的作品,也是一個關於愧疚與懊悔的故事,最終凝聚成一種呼籲:希望人們能重新思考,當他們在街頭遇見遊民時,應該如何回應。──《新罕布夏週日新聞》(New Hampshire Sunday News)在這本書中,拉亨梅爾以小說家的節奏與直覺,端出一盤赤裸的現實。這是一段深具啟發性、卻又無比動人的旅程──哪怕是最冷漠的心,也難以不為之動容。──《新書評論通訊》(New Reviews Newletter)憂鬱症的議題如今終於逐漸被理解、被談論,但思覺失調症的情況不同,患者依然活在社會邊緣──他們被責怪、被汙名,孤立無援。作者以坦率而不煽情的筆觸,透過一個孩子無條件的愛,走出沉默,為那個幽暗的世界照進一道光。──《洛克蘭新聞》(Rockland Journal News)

作者介紹 納旦尼爾.拉亨梅爾(Nathaniel Lachenmeyer)1969年生,屢獲殊榮的兒童與成人圖書作家,經常就心理健康與無家者議題發表演說。25歲那年,父親查爾斯過世,他探訪父親生前因思覺失調症而流離失所的足跡,寫下本書,並榮獲2000年「和平鐘獎」。該獎項由費城精神健康協會頒發,表彰「對精神疾病患者及家人意義重大而深遠的貢獻」。曾與「國際安徒生大獎」得主、澳洲插畫大師羅伯‧英潘(Robert Ingpen)合作兒童繪本《破碎的鳥喙》(Broken Beaks),書中描繪一隻小麻雀與一個遊民之間的友誼,對心理疾病患者的尊嚴與勇氣有細膩的刻畫。其詩歌、短篇小說、散文作品散見於美國多本雜誌、期刊,作品曾三度獲「手推車獎」提名。現與家人住在亞特蘭大郊區。楊語芸美國德州農工大學社會所、台灣中正大學心理所雙碩士。放舟文河,鬻字維生,別無它長、樂此不疲。

產品目錄 目錄【推薦序】愛與恨,從來就不是正負號相抵的過程 ◎劉仲彬(臨床心理師)作者序父親生平年表第一部第一章 流浪漢第二章 局外人第三章 守門人第四章 社會學家第二部第五章 父親第六章 囚犯第七章 思覺失調症患者第三部第八章 異鄉人第九章 小偷第十章 病人第十一章 非時之終謝辭【讀後書評】局外人 ◎郭彥麟(台灣精神專科醫師)

| 書名 / | 我碎裂的父親 |

|---|---|

| 作者 / | Nathaniel Lachenmeyer |

| 簡介 / | 我碎裂的父親:「他努力維持我熟悉的父親形象,同時在黑暗的陰影中掙扎求生……」─────精神疾病書寫史上,極致動人的經典之作─────一個頂尖知識分子,何以走向碎 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864064816 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789864064816 |

| 誠品26碼 / | 2682931105009 |

| 頁數 / | 256 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x20.8cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

| 外觀顏色 / | 無定義 |

推薦序 : 推薦序(節錄)

愛與恨,從來就不是正負號相抵的過程

◎劉仲彬(臨床心理師)

很多年前,為了因應評鑑與教學計畫需求,我在醫院開了一堂「精神患者家屬關懷」的講座。週末上午,窗外飄著細雨,聽眾比預期的還多,他們臉上都透露出某種焦慮,以及釋放焦慮的需求。

只有一個人例外。我見過這個女人,但忘記在哪個場合。女人四十多歲,跟其他聽眾不同,她的表情冷靜而專注,看起來就像在幫這場講座打分數的委員。這場講座主要聚焦在幾種疾患,包括思覺失調、憂鬱症、躁鬱症,以及失智症。

但大家不知道的是,這些家屬,往往才是憂鬱症的好發族群。憂鬱的核心意義是「失去」,人一旦失去了重要的東西,就會產生憂鬱,這些東西包括身體、他人、自尊、信念、生活動力,以及最重要的「希望」──絕望,是憂鬱發作的核心。

「有些精神患者,一輩子會死兩次,對嗎?」

女人突然舉手,起身說了這句話。此時我終於想起她是誰,她曾在一年多前參加我的躁鬱症講座,而這句話,是我當初說過的。

女人的母親是躁鬱症患者,原本是國中數學老師,經過產後憂鬱的折磨,惡化為躁鬱症。「躁狂」(mania)發作,是十分棘手的精神症狀,因此她只能辭掉工作,專心抗病。女人是獨生女,從小就得習慣母親發作時會半夜起來刷浴缸,把整個家掀得翻天覆地,夜不成眠。接著凌晨五點她會開始打電話給親友,把腦中那些不停運轉的偉大計畫複誦一輪,包括給教育部長的課綱修改策略、給住家社區的管理建言,還有跳躍到無法銜接的混亂思緒。

她永遠記得,當母親捶打父親的腦門,而她抓著母親的手臂,不讓她掙脫,只為了將她送進急診室時,母親惡狠狠地對她說:「你不是我女兒,你被我除名了!」

當時她才十二歲,小學六年級,而那天下午形同忌日,因為她跟母親,同時死在了那天。從此之後,她再也無法擁有跟同學一樣的媽媽,那些曾在中午送便當,放學後勾著手,靠在耳朵講祕密,然後瞇著眼搖頭竊笑的場景,通通被清空了。她必須在母親與患者的形象中二選一,才能變得堅強,才能不感到失望。這是她三十年來,不斷幫母親收拾善後的動力。

因此當她聽到我說出那句話時,她哭了。她第一次感受到,原來這種想法不是逆倫,而是屬於家屬的人性。

[…]多年後,《我碎裂的父親》(The Oursider)又將類似的故事帶到我眼前。這本書曾在二十年前發行過中譯本,也在學校書店的暢銷榜停留過一陣子,但當時我才大四,對思覺失調以及這世界的認識還不夠深,因此注意力並未停留在它身上。

但這一次,我很認真地讀,因為它讓我想起了女人。

故事以一位流浪漢的死亡開場,這位流浪漢是作者納旦尼爾(Nathaniel Lachenmeyer)的父親,查爾斯。查爾斯原本是一名社會學教授,在學術生涯的顛峰期突然罹患思覺失調症,婚姻與家庭隨著妄想症狀相繼瓦解。在與妻子離異十六年後,他成了流浪漢,死在廉價公寓裡。而身為兒子的作者只想知道,他是怎麼一步步變成這樣的。

對他而言,父親生前只是個被封鎖的名字,死後卻成了謎團的線頭。被疾病偷走的十六年,父親是怎麼過的?而自己又是怎麼看待這段父子關係?愛恨在心頭交戰,清單上有各種複雜的情緒,因此他決定寫下來。

只有好好理解父親,才能找回心中的平靜。

因此,這本書有很多開箱方式,你可以把它當成倒敘式的懸疑小說,結局雖已底定,但懸念在於因果。作者靠著警方、法院、學術機構、醫院,以及銀行等地的通聯紀錄,如足跡追蹤(tracking)般重整每條線索,訪問每個相關人物,最後完整串連出父親這十六年來的行蹤。每個章節的標題,都是查爾斯在當時社會情境的身分,他是學者、是小偷,又或是困在症狀裡的囚犯。

你也可以把它當成某種史詩傳記,它就像逆向的《奧德賽》,不是返鄉,而是出城尋找那位未曾歸返的戰士。這場壯遊就像某種救贖,因為在作者十四歲生日那年,查爾斯無預警地現身,但他太忌憚父親的症狀,於是收下生日禮金後,他掙脫了父親的擁抱。那是他們最後一次見面、最後一個擁抱,奧德修斯終究沒能返鄉,而是客死異鄉。

同時,它也是一份關於思覺失調患者的質性研究。在理解父親病程的同時,作者也針對病因、症狀、療法,以及社福制度進行深度討論。它的遣詞用字非常親切,更讓人驚豔的是開場不久,查爾斯對於精神病流浪漢的精準描述:「某些人會不時陷入自己的思緒中,就像我們也會在城市中迷失方向一樣,無法自拔。」可惜查爾斯只是社會學家,而不是預言家,沒能預測到自己也將走上同一條路。

針對思覺失調,我們太常用先天遺傳因素,或後天壓力誘發體質來解釋這些患者的病因。對大眾而言,這些人就像平原上的黑點、統計上的小數點。但作者拒絕讓父親被併進小數點後幾位,他想讓讀者知道,這些症狀其來有自,可能是偏執的個性、家庭的宗教觀點,或是過量的飲酒習性,但不是用「瘋子」兩個字概括一切。

對患者而言,現實並不是突然崩解,而是逐漸傾圯。

一如作家徐振輔的形容,這是一段「不斷在空間上相遇,卻在時間上錯身而過」的遊記。作者必須讓自己成為一個局外人*,才能更客觀地去判讀父親的行跡,局外人不僅是查爾斯對人群的防衛姿態,也是作者身為敘事者的姿態。但這份敘述,卻縮短了大眾對於精神患者的想像。理解病症,才是一種真正的人道關懷。

死亡所能帶來最強悍的後勁,是讓一個人再度變得立體,無論是查爾斯,或是女人的母親。精神患者的思維,原本就比一般人來得迂迴,也許最好紀念的方式,不是墓誌銘的那兩句箴言,而是把這個人重新想過一遍。

於是查爾斯死了兩次之後,又在這本書活了過來。

※完整文章詳見本書。

讀後書評(節錄)

局外人

◎郭彥麟(台灣精神專科醫師)

[…]作者的父親曾是優秀的大學教授,但罹患「思覺失調症」後,與母親離婚而消失在作者的生命裡,從此,他們成為彼此的局外人。

但罪惡感並沒有消失,情感像種子冬眠在記憶裡,在過往的照片與短信裡。當接到父親孤獨離世的消息時,種子萌芽了,罪惡感被惡夢驚醒。原來,消失的父親一直存在,作者曾以為,他在面對父親大量的妄想與失序之後,已對這破碎的靈魂毫無情感,毫無依戀。

十九歲那年,他直問父親是否患有思覺失調症,毫無病識感的父親憤怒而哀傷,回應了更多的妄想來否認自己的妄想,並指責他冷血無情。情緒沸騰的他,在回信裡告訴父親:「我無法活在你的世界裡,你也沒辦法活在我的世界裡。」從此斷了聯繫。

那是病人,不是父親。他以為自己早已接受這個想法。

但情感終究不是理智的,尤其是面對父親死亡的罪惡感。於是罪惡感讓他從局外人的位置,去追尋父親這個局外人生命晚年,孤獨而遙遠的軌跡。他想彌補,用看似全然理性的方式,將記憶的空缺填滿。但實際上,在追尋與書寫的過程中,你可以感受到滿滿的虧欠,即使我們都明白,作者並沒有真的背棄什麼。

只是非得如此,作者才能將空洞填滿,將非理性的罪惡感消化,才能以局外人的姿態,踏入父親遺留下來的妄想世界,與迂迴的死局裡。

父親失去理性了,但作者在父親的生命裡感受到了充沛的情感,看見了智慧的殘火與堅毅的勇氣。

當然,並非所有思覺失調症患者的生命故事都能如此豐富動人,在多數更鬆散的思考、凌亂的語言與貧乏的靈魂裡,情感失去現實的依靠,變得唐突莫名。那位父親可能否認自己有一位兒子,或認定兒子已被外星人入侵;智慧會破碎為訊息,胡亂地組合,無法被讀懂,遑論相信或不相信……而堅定,也只是與世界斷了聯繫的偏執與頑固。

能讀到這個不幸的故事,其實是相當幸運的,一方面是作者對父親的惦記,驅使他進行漫長的追溯。另一方面,父親沒有因疾病而崩解的語言與情感,也同樣幸運地被相對完整保存下來。父親的愛穿透了妄想,無形中,也牽引著作者完成這趟旅行。

困住父親一生的陰謀詭計,卻反而變成一道謎題,邀請兒子在父親的生命線索中,找回自己遺失的部分。這本書,其實是在完整作者因父親而藏匿起來的那個自己。

身為一位精神科醫師,我沒有這樣的幸運,但也沒這樣的難題。我像多數精神疾病患者的家屬一般,隔著一道看不見的厚牆,就安靜地待在局外人的位置。

我的母親患有躁鬱症,模糊的記憶裡,穿插著酒精、自傷與被害妄想。當初懵懂的我不是那麼明白,她與其他的母親有什麼不同。

躁鬱症畢竟相對溫馴,母親有信任的精神科醫師,也規律就醫,直到我大學離家前,她都還是一位傳統、盡責、努力,且明確愛著孩子的母親。但我也明白,她對於自己的情緒黑洞,有些無助,也有強烈的罪惡感。她會將酒瓶藏在洗碗槽下,努力克制自己不用酒精麻醉自己,但有些時候,敏感的她一旦被刺傷,失控的情緒也會劇烈地衝擊著我。於是,疾病讓母親產生了罪惡感,也讓我背負了罪惡感。

這是所有精神疾病家庭的原罪,不是任何一個人造成的,也不是任何一個人能夠獨自承擔的。但大多時候,我們也只能讓患者獨自承受。

母親一直在我身邊,但我並沒有留在母親身邊。我保持了距離,說服自己,在疲憊忙碌的醫師日常裡,已無能為力再靠近一步。

這是事實,但也是一種選擇。

母親住院時,我便抽空返家,再匆忙回到工作崗位,成為其他人的醫師。我極其感謝、信任且尊重母親的醫師,因此不去干涉母親的醫療,只期待自己能勉強扮演好一個兒子的角色。

精神醫學讓我思考,我是否能再多做些什麼?但同時也讓我明白,多做些什麼,其實是無益的。母親離世當晚,我還在醫院,我脫下白袍,轉換回兒子的角色。那幾年每次返家,都因母親的疾病,而這次,也是因為母親,我才得以請兩週的長假。離開醫院的那兩週,我才明白我離母親有多遙遠。

我對母親為何在此刻選擇離開世界一無所知。我反覆檢查了手機,並沒有未接來電。

這不是意料之外,臨床經驗告訴我,這是一個可能。但「可能」只是一個冰冷的機率,我幾乎想不起來,母親的聲音、背影,與她最後可能想說的話。那些,有溫度的東西。

我曾站在與作者類似的人生分割線上,但我並沒有做出一樣的選擇,寫出一本關於母親的書。我曾想去閱讀母親的病歷蒐集隻字片語,或者詢問母親的友人,拼湊母親的情感或面容,但我沒有那樣做。我讓分割線之後留白,我選擇讓遺憾維持遺憾的樣子,回憶也維持回憶的樣子。

除非母親親口告訴我,不然任何理由,都是我給自己的,而不是母親的。

這是我面對罪惡感的方式。作者回頭追尋父親的足跡,而我,帶著這樣的生命歷程繼續往前,走一條自己的路。我相信,母親是祝福我的,她也並沒有希望我一定要為她做些什麼。

而無論是選擇什麼方式,我們都永遠不會是局外人。

※完整文章詳見本書。

自序 : 作者序

這本書寫的是我父親的故事。這本書也與思覺失調症有關。全世界約有百分之一的人口因思覺失調症所苦,單單在美國就有兩百五十萬人,每年還有超過十萬個新增案例。思覺失調症的發病年齡雖然差異頗大,但多數發生在青少年末期,或剛剛進入成年期。要診斷思覺失調症,醫師會觀察病人是否出現一系列症狀,這些症狀通常會讓他們在工作和人際關係上出現困難。與一般人的刻板印象不同,思覺失調症與多重人格異常無關。思覺失調症的症狀包括妄想、幻覺、語無倫次、行為脫序或完全缺乏反應、情緒淡漠。包括我父親在內,約有三分之一的思覺失調症患者屬於妄想型思覺失調症,主要症狀是強烈的妄想和/或幻聽,通常圍繞某個特定的主題,但患者的認知功能和情感表現並未受到明顯干擾。

在所有精神疾患中,思覺失調症是病程最長、且最折磨人的疾病,美國每年有超過三千個死亡案例,其中百分之九十三死於自殺。超過一成的思覺失調症患者會選擇自我了斷性命,且有半數都曾企圖自盡,他們的死亡率是一般人的二至四倍。從經濟角度來衡量,這個疾病的直接治療和支持系統、病患本人喪失的生產力,以及照顧者和相關服務等,每年要耗費美國三百二十五億美元。沒有任何一種人類的病痛疾患,比思覺失調症更能深刻地刻劃出美國城市的本質;美國無家可歸的人口中,約有三分之一不是罹患思覺失調症,就是為躁鬱症所苦。

思覺失調症通常會導致病患功能大幅降低,許多患者無法維持穩定的工作,所從事的工作在社會上的地位也比父母低,這種現象被稱為「社會階層向下流動」。多數思覺失調症患者不會結婚,社交圈也多半有限。許多人只是隱約知道自己生病了,或者對自己的病況全然不察。研究大多認為,這種病的發展路徑因人而異,有人反覆發作、偶爾緩解,有人則長期無法好轉;完全康復的情況極為罕見。

關於思覺失調症的成因,存在許多相互競爭的理論,不過「思覺失調症是一種神經疾病」是常見的共識。也就是說,思覺失調症的成因在本質上是生物性的,而非社會性。主要的治療方法是影響大腦內神經傳導物質的抗精神病藥物,再佐以職業和社會技能訓練及支持性的心理治療。相較於過去三十年,抗精神病藥物在治療某些思覺失調症狀的療效雖然更為有效,特別是妄想與幻覺,但藥物的效益無法惠及所有思覺失調症病患,有些人服藥後還會出現嚴重的副作用。無論選擇哪一種治療,多數思覺失調症患者終生都無法避免某些症狀的影響,這個疾病目前無藥可癒。

內文 : 第一章 流浪漢(節錄)

[…]一九九五年一月二日晚上,一名五十一歲男子因為心臟病發,在佛蒙特州伯靈頓市教堂街上的某個老公寓二樓喪命,該地離紐約市約三百英里。隔天早上,房東發現他倒臥在床邊地板上,於是打電話報警。警方派了一位員警前來偵辦,他在檢查過屍體後注意到,就伯靈頓市中心的標準來看,這間公寓異常破舊。他觀察得愈仔細,就對躺在地上的死者愈感到好奇:充滿水漬的石膏牆面、滿是汙漬又磨損嚴重的地毯,沒有個基本的小廚房或電爐,加上舊貨店買來的二手家具,在在都是赤貧的表徵。奇怪的是,床邊小書架上,卻有一疊整齊的紙,是男人的履歷。

員警驚訝地發現,死者曾是一名教授、一位社會學者,還寫過好幾本書。受過高等教育,理應能避開這種窮困潦倒的人生結局才是。

員警走到臨街的小窗前,將其中一扇打開一點縫隙,好讓暖氣散發出來的熱氣消散些。他注意到教堂街上人來人往,幾家人拖著滑雪板,慢慢地沿著街道步行,孩子們興奮地來回穿梭,聲音伴隨著冷空氣傳來。窗前有一張摺疊桌,雜亂地堆了幾個中國餐館的外帶盒、四個空啤酒罐、塞滿菸蒂的塑膠杯,以及一堆拆開的信件。員警查看信件,發現六封大學寄來的拒絕信,看來死者最近在應徵教職。另一扇窗旁邊,有張發霉的扶手椅,幾本書在地上散成扇形,包括從當地圖書館借來的書,書名看起來像是學術用書,一本封面印有除夕煙火的伯靈頓旅遊指南,以及布魯克林波利預校和維吉尼亞州威廉瑪麗學院的校友名錄。

威廉瑪麗學院的校友名錄蓋住了一本活頁筆記本,細小又凌亂的字跡填滿內頁。員警翻閱筆記本時,法醫來到現場。「這不合理,」員警像是自言自語,又像是對法醫說道:「這個地方的狀況,和他在筆記裡宛如無窮無盡的語彙。像這樣的知識分子,卻淪落至此──他怎麼會淪落到佛蒙特州伯靈頓市的這間公寓?」

回警局後,員警查了這名男子的背景。他的犯罪紀錄裡有一串輕罪,例如非法入侵、沿街乞討和吃霸王餐,犯行時間多在一九九三年冬天的那四個月內。從紀錄上來看,他死亡時居住的那間公寓,對他而言生活條件已經大幅改善:從一九九三年三月到一九九四年一月,他曾是個流浪漢,就住在伯靈頓街頭。

員警調出死者的檔案時,被他遭逮捕時拍的照片嚇了一跳。照片中的男子是教堂街上一名臭名昭彰的流浪漢;在市區巡邏的每一個員警都認得他。不過,他跟教堂街公寓內躺在地上的那個男人長得不太一樣,照片中的男子頭髮又長又黑、又凌亂,一臉大鬍子,穿著一件骯髒的冬衣。但死者的鬍子剃得很乾淨,頭髮修剪整齊,穿著便宜但保守的長褲、牛津衫、腳上還穿了西裝襪。員警核對照片背面的資料後,確認他們是同一人。

被逮捕的人和教堂街的那名死者都是白種人,棕灰髮色、淡褐色的眼珠,身高差不多有一九四公分。這些描述完全吻合,只有一個例外。員警在公寓中看到的死者,體重有九十五公斤,但照片中的人則是六十三點五公斤。看著這些數據,員警明白了:這名流浪漢一年前差點餓死在街頭。

當天稍晚,法醫來電告知驗屍的結果:死因是心臟病;自然死亡。接下來要做的事是通知家屬。從死者皮夾中的一張卡片看來,他去世前是伯靈頓一家非營利社會服務機構──霍華德社福中心的服務對象。員警聯繫了霍華德中心的工作人員,得知這名死者在一九九四年一月二十六日因行乞罪名被逮捕,遭強制送往沃特伯里市的佛蒙特州立醫院接受治療。他入院時的診斷,是妄想型思覺失調症。經過精神藥物的治療後,他狀況穩定,十一月底出院,那時距離他死亡只有五個星期。

員警聽到「妄想型思覺失調症」一詞時,瞬間覺得這個案件中的許多矛盾難解之處都說得通了。多年來,他處理過不少人對精神疾患遊民的指控,通常就像這個男子犯下的輕罪一樣。遊民時不時就會爭辯自己的清白、聲稱過去取得多少令人印象深刻的成就,但員警總將這些視為虛構的妄想。他之前無從證實那些說法,也沒有任何理由將他們如今窘迫的境況與過去──那些他們還未淪落街頭的時期──連結起來。

霍華德中心的工作人員告訴員警,在佛蒙特州立醫院的紀錄中,表哥克里弗.艾瑞克森被列為親屬聯絡人,紀錄中還提到他的前妻和一個兒子,不過沒有聯絡方式,看起來他們已經數年沒有來往。員警打電話給克里弗,通知他表弟過世的消息,就此結案。克里弗打電話給我媽,我媽再打電話給我。

父親過世時,我住在曼哈頓──我們過去經常一起冒險的目的地,也是遊民的領地。喪禮前夕,我夢到一九七八年我首度遇到流浪漢的畫面。夢中,我遠遠看著八歲大的自己獨自站在街角回頭張望。流浪漢站在地鐵入口處狂吼並用手比劃著,但不是在自言自語,而是對我咆哮。我不明白他在吼什麼,他看來一點也不像我父親,但我不知怎麼地就是知道,他就是我父親,我也知道他想告訴我的事。我想要回答他,我明白了,但我無法移動,也無法言語。我只能無助地站在那裡看著他。這場夢無休無止地延續了一整夜,他不停地想對我說些什麼,而我只是站在那裡,啞口無言,街燈在紅與綠之間閃爍不定,彷彿時間被困在無盡的循環之中。

那晚入睡前,我強迫自己按照時序重新閱讀這些年父親寄來的信件,想找出一些合適的內容,在隔日喪禮致哀詞時宣讀。此外,我也想要深刻檢視自己這些年來對待父子關係的方式──自從我父母於一九八一年離婚後,我們幾乎完全依賴書信往來。他們離婚後,我只見過父親兩次。他很常打電話來,但他的行為太奇怪也太反常,讓人心神不寧,我媽不得不二十四小時都開著電話答錄機。她也試著攔截他寫給我的信,但我常搶在她之前拿到信。我手上總共有二十封信,第一封的日期是一九八二年,最後一封是一九九一年寫的,也就是爸爸去世前四年。

信件寄來的時間很隨興,平均每幾個月就會有一封,信裡通常會有些奇怪、嚇人的附件:自費出版的小冊子,內容充滿偏執的假設,企圖揭露一場竊取他社會學研究的大規模陰謀;幾張父親在酒吧被人毆打、鼻子受傷的拍立得照片;還有從色情雜誌上撕下來的露骨頁面,上面的手寫標註指出,照片中的人物分別是我爸和我媽,以及一個曾與他有染的女人。信件內容本身充滿父愛,但總會有一兩段透露出他思路中的妄想與幻覺。我留著所有的信件和大部分的附件,但很少回信。

我翻到其中一封信,馬上知道我要在喪禮上唸出這段內容。那是父親在一九八六年為我十七歲生日寫來的信,這段期間他相對穩定,正在努力掙脫過去的陰影。

最最親愛的納旦尼爾:

我寄了一包文件給你,表示我的研究即將告一段落,預計在四月完成。我想多花幾塊錢,讓這個夢想更體面。這份研究大約是十三個月的工作量。我總共寄出了一百五十份文件,這就算是完成了。如果今年沒能找到工作,我會在秋天把它濃縮成十頁,連同我的履歷再寄出去。從現在起,我的策略是專心為專業刊物撰寫文章,這件事我會一直堅持下去。

這是你的生日禮物,我希望你至少能從中學到一課。不論環境多麼不利──我的狀況就是這樣──永遠沒有理由放棄──不論寫詩或是作畫(這是我當時的興趣)──或是跟我一樣浸淫在深奧的議題中。我甚至不對那些郵件抱持期待,只要有幾封信件表示他們感興趣,或有人願意提供一份工作就好。不過,就算這些都不會實現,知道自己交出了最好的作品,而且未來還會繼續堅持下去,仍舊讓我感到滿足。這才是最重要的事。

你或許會先收到這封信,過陣子才收到那包文件,因為我無力負擔用快捷郵件寄送那些資料。別忘了,我可是記得你的生日的哦。

愛你的父親

我收到這封信時,並不理解父親的病症讓他遭遇到什麼困境,我只知道自己因為他一連串的電話留言和信件蒙受壓力。他的教誨在當時自然沒能對我產生什麼影響,直至他過世後,我才深有所悟。如果當時我能更有先見之明,也許我會將父親的教誨運用在我們的關係上,趁著他思緒重拾清明之際,試著重建我們曾經擁有的一切。然而,我無法放下對他的恐懼,或對他那些怪異行為的排斥。

三年後,也就是一九八九年,父親寄來一封充滿情緒化妄想的信件,我回了一則短箋,切斷我們之間所有的聯繫。

我的解釋很簡短:「我無法活在你的世界裡,你也不能活在我的世界。」但他仍舊不時寫信來,直到五年後,一九九四年的聖誕節,我才終於回寄了一本我寫的童書,作為聖誕節禮物。我想讓他知道,我已經走出青春期,儘管已是遲至二十五歲的年紀,也準備好重新與他建立關係。我把書寄到新罕布夏州的曼徹斯特、他晚近寄來信件的回郵地址。父親在一週後於佛蒙特州伯靈頓去世時,不知道我還惦記著他。

我一一閱讀這些信件,發現自己還記得大部分的內容。然而當我打開最後一個信封,卻對它毫無印象。郵戳日期是一九九二年十月,回郵地址是佛蒙特州伯靈頓希克街十六號。我大為震驚,原來我早就知道父親從新罕布夏州搬到佛蒙特州,我只是忘記了。如果我記得最後這封信,他死前或許還有機會收到我的禮物。

父親之死讓我醒悟,但為時已晚,最後這封信中的各種線索都指出,他的生命即將進入一個會讓他更加絕望的階段。他頭一次在信中稱呼我為「納旦──」,結尾僅寫了「父親」,過去那些親暱的稱謂:如「親愛的納旦尼爾」和「愛你的父親」都不見了。他的字跡也變了,以往工整細緻的字體變得潦草不均,反映他的心理狀態正在走下坡。他在信中提到寄了最近研究的摘要給我,但是他忘了將它放進信封。……

(全文未完)

最佳賣點 : 精神疾病書寫史上,極致動人的經典之作。【本書榮獲費城心理健康協會頒發2000年和平鐘獎。】