記恨家族 (誠品獨家書衣版)

| 作者 | 張友漁 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 記恨家族 (誠品獨家書衣版):由於家族中圍繞仇恨烏煙瘴氣,十四歲的楊吉星決定進行「不恨任何人」的挑戰。本書細膩又真實的描繪家族之間、中學生同儕之間的情感,透過主角 |

| 作者 | 張友漁 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 記恨家族 (誠品獨家書衣版):由於家族中圍繞仇恨烏煙瘴氣,十四歲的楊吉星決定進行「不恨任何人」的挑戰。本書細膩又真實的描繪家族之間、中學生同儕之間的情感,透過主角 |

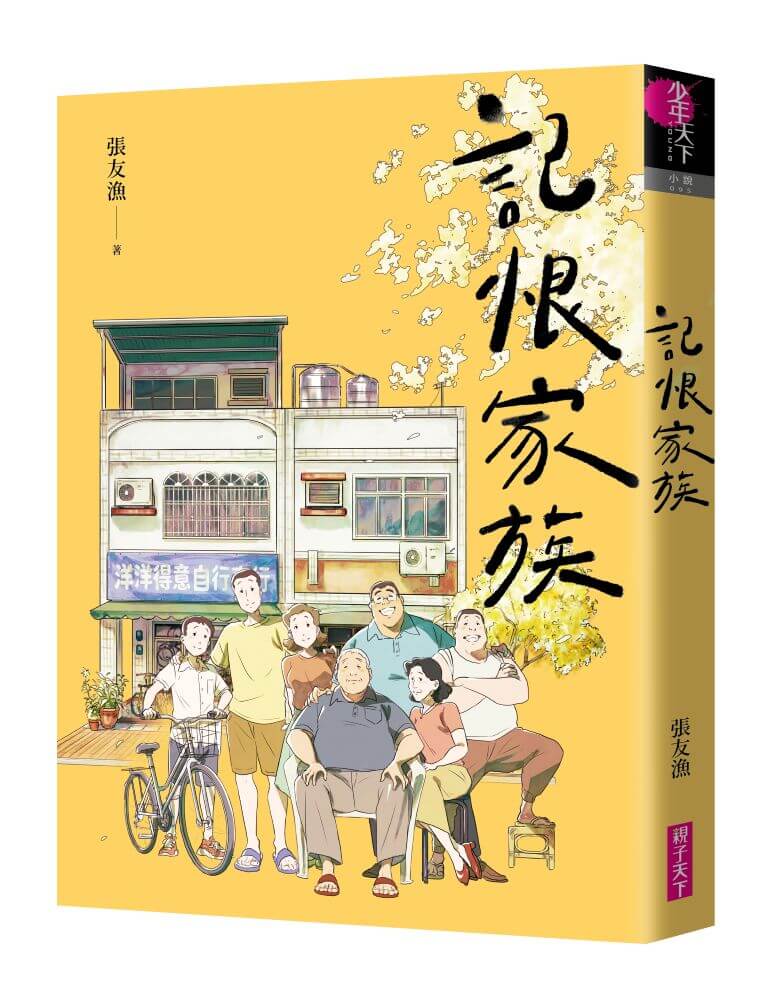

內容簡介 國藝會長篇小說補助,金鼎獎作家張友漁繼《我的同學是一隻熊》後最新代表作探討家庭關係中的愛與恨、爭執與傷痛、包容與和解帶領讀者化解衝突,重回最溫暖的避風港「別人家醃製泡菜和醬瓜,我們家醃製仇恨。」最不願談起的,往往是最深刻的牽絆如果每個人都免不了恨,或許能練習感謝身旁美好的存在國立臺東大學兒童文學研究所教授 黃雅淳|基隆市銘傳國中閱讀推動教師 林季儒|戀風草青少年書房店長 邱慕泥|親子專欄作家 陳安儀|國立臺東大學兒童文學研究所所長 游珮芸|小兔子書坊店長 黃淑貞|台灣兒童文學研究學會會長 黃惠玲|臨床心理師.哇賽心理學執行長蔡佳璇|文字工作者 諶淑婷|新北市鶯歌國小教師.教育部閱讀磐石推手 賴玉敏|親職溝通作家與講師 羅怡君 齊聲推薦!◎【誠品獨家書衣】:由ACG創作大賽「漫畫組」金賞得主阿飄繪製,某個時空中,「記恨家族」終於放下心結彼此和解,在店外阿勃勒的見證中,拍攝難得的全家福合照。本書3大特色特色1 金鼎奬作家張友漁最新作品,闡述人際關係中的恨,帶領讀者思考如何與自我和解,同理他人。特色2 從校園與腳踏車店背景生活化取材,細膩又幽默的描繪主角心聲,貼近現實中學生的處境與心境。特色3 多方呈現各個角色遇到挫折時,不同的態度和面對方法。面對各種議題不設定單一答案,而是提供讀者更寬廣的視野。十四歲的楊吉星家裡開腳踏車店,有著年紀很大的爸媽。看起來和樂融融的一家三口,事實上他的家族存在著一種記恨基因,楊吉星的三個哥哥、一個姊姊,離家多年不相往來。他完全不知道哥哥姊姊是怎樣的人,也不明白他們的恩怨。楊吉星唯一知道的是,恨不是什麼好東西。於是,他決定自己進行「不恨任何人」的挑戰, 然而開始挑戰後,阻礙一個接一個來:被學長找碴,幾乎天天刺破他的腳踏車胎;不想跟女生扯上關係,卻有女同學向他提案交換讀書;還有個自稱是他堂姪女的小學生,要楊吉星幫忙完成族譜作業。這下簡直是邀請他揭開家族的仇恨祕辛,楊吉星能夠解開家人間多年不聯絡的真相嗎?在經歷了各種挫敗和考驗後,他是否又能真的有辦法完成挑戰、不恨任何人? 金鼎獎作家張友漁細膩又真實的描繪家族之間、中學生同儕之間的情感,透過主角的挑戰過程的堅忍、努力與辯證,表面上是在探討「恨」背後的計較癥結,實則叩問如何與親人、友人,以及與自己和解。書中大人各有自己的傷痛與最珍視的事物,身為中學生的楊吉星和友人也經歷相似的碰撞或誤解。主角既是每個人故事中的觀察者,同時也是自我感受的觀察者。全書真實揭露各種生命片段的摩擦,溫柔呈現對各方的同理與體諒,從故事中陪伴讀者練習復原與成長。◎本書關鍵字:仇恨、家庭、霸凌、校園成長、社會情緒、同儕關係、單車冒險三部曲◎無注音,適合10歲以上閱讀◎十九項議題分類:性別平等、環境、家庭教育、品德、生命、生涯規劃、閱讀素養◎學習領域分類:語文、社會、藝術與人文、綜合活動、生活科技【少年天下】系列介紹1. 專屬國中生,給10-15歲「輕」少年的閱讀提案。2. 夠酷而不幼稚,能吸引少年的包裝和題材。3. 以少年為本位,提供邁向成長的關鍵字。4. 有深度但無難度,得以思辨的優質文本。

各界推薦 《記恨家族》,是一本引領著年輕讀者凝睇生命,學習如何在「恨」裡勇敢辯證「愛」的故事。金鼎獎作家張友漁用細膩真摯的筆觸,在幽默中緊貼著青少年的真實成長,層層遞進的為孩子們演繹了仇恨背後的脆弱牽絆和寬恕裡的包容與和解──想要引導青少年學習看待衝突、釋懷傷害,進而尋得心理韌性的情緒解方嗎?在淚光中讓人忍不住微笑的本書無疑是最佳選擇。──基隆市銘傳國中閱讀推動教師 林季儒張友漁的新書《記恨家族》是一部令人耳目一新的臺灣本土青少年小說。不同於一般以愛為核心的故事,這本書大膽以「恨」為出發,探索家族間複雜的情感糾葛。看似記恨的表面下,實則深藏對家人的愛,這樣的反差讓人動容。作者以詼諧有趣的筆調,巧妙描繪臺灣民間社會中家族的獨特樣貌,處處充滿共鳴。如果你想為孩子選一本跳脫框架、充滿臺灣味的小說,《記恨家族》絕對值得親子共讀!──戀風草青少年書房店長 邱慕泥《記恨家族》從一篇文章與一個實驗行動開啟了對於「記恨」的討論與詮釋,以低吟般的不同聲部合奏著,不斷講述日常裡,家庭裡的衝突與不為人知的祕密,使得我們遠離恨意習慣的箝制,重拾家人親密的契機。原來,恨意如同星星之火得以燎原,容易傷到自己與他人,徒然無功,而此書提醒我們理解與包容才是阻擋恨意的最佳滅火器,蔓延的善意才能修復人與人之間的連結關係。──小兔子書坊店長 黃淑貞這本少年小說雖然書寫「記恨」,卻深藏著「愛」的本質。它讓我們知道,和解不是忘記,而是願意修補;不是放下,而是重新拾起──以溫柔的方式,重新騎上那輛屬於自己的「和解單車」。 而這些「愛」是什麼?在哪裡?就等你這位讀者,和我一樣細細品嚼這隱藏版──愛的滋味了!──新北市鶯歌國小教師.教育部閱讀磐石推手 賴玉敏要不恨,太難了。 最難啟齒的情感,往往是最深的牽絆。張友漁老師用一位少年的挑戰,帶我們直視家族與自我和解的漫長路。這本書,是給每個「恨過也還想靠近」的人。──臨床心理師.哇賽心理學執行長 蔡佳璇《記恨家族》劇情緊湊,故事精采,讓人欲罷不能。友漁老師發揮一貫高超說故事功力,說了一個開頭讓人無奈哀嘆、中間劇情峰迴路轉、最後不禁咀嚼再三的好故事。每每在閱讀時,腦海中都有生動的畫面浮現,彷彿看了一場寫實的電影。──親子專欄作家 陳安儀

作者介紹 張友漁 臺灣兒童文學作家。花蓮玉里鎮人,專職寫作三十餘年。 熱愛小說創作。 小說總是會讓小說家遇見一些事, 或者說,小說家總是能遇見一些可以變成小說的事。 更精準的說,小說家的眼裡,看到的都是故事, 很多時候她覺得自己不過也只是一個故事。 出版過《壞學姊》、《悶蛋小鎮》、《江湖,還有人嗎?》、《一箭之遙》、《今天好嗎?公主殿下》、《阿國在蘇花公路上騎單車》、《西貢小子》、《我的爸爸是流氓》、《再見吧!橄欖樹》、《蘭嶼、飛魚、巨人和故事》、《聽說,月亮有一個書房》、《來畫一棵神奇的樹》、《我的同學是一隻熊》、《我的同學是一隻熊2:深山裡的同學會》、【小頭目優瑪】系列,以及【小徒弟兔寶的創作課】系列:《吃紅蘿蔔的七種方法》、《有了三隻怪獸,然後呢?》、《送給大海的讚美》、《森林裡的怪咖》等五十餘本著作,2025年推出全新作品《記恨家族》。阿飄 國立臺北藝術大學電影創作學系畢業,近期有短篇漫畫《春花驟開》。喜歡描繪洋溢喜悅和溫暖的角色們,偶爾會嘗試不同風格來作畫。現從事插畫與漫畫創作。

產品目錄 創作緣起 化干戈爲玉帛:《記恨家族》裡的青春革命作者序 內在的自由推薦序 這是一本記「恨」,卻書寫「愛」的少年小說推薦序 恨的相反是什麼呢?1、我們家很有意思2、大哥楊家安3、我的宇宙無敵大挑戰4、算了算了算了算了!5、三哥楊仕傑6、反擊7、陳年電話簿8、輸贏9、和老媽的幸福散步時光10、夕陽與海盜11、一通電話12、一道美麗的亮光13、我的姪女楊也行14、鎮店之寶15、是約會嗎?16、心碎的送別17、圖釘18、家族關係圖19、二哥楊萬林20、一籃子蹦跳的日子21、得獎了!22、心動23、還沒開始就結束了24、闖禍了!25、廁所裡的名畫26、誰來當我的監護人?27、電視臺邀約28、新的衝突29、暫停,讓我哭一下30、呵呵,這很有意思31、被偷走的單車32、姊姊楊雨和33、阿勃勒開花了後記 我的挑戰──我不恨任何人

| 書名 / | 記恨家族 (誠品獨家書衣版) |

|---|---|

| 作者 / | 張友漁 |

| 簡介 / | 記恨家族 (誠品獨家書衣版):由於家族中圍繞仇恨烏煙瘴氣,十四歲的楊吉星決定進行「不恨任何人」的挑戰。本書細膩又真實的描繪家族之間、中學生同儕之間的情感,透過主角 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 4717211037898 |

| 誠品26碼 / | 2682927143008 |

| 頁數 / | 368 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x21cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 400 |

| 提供維修 / | 無 |

| 適用年齡 / | 12-18 |

推薦序 : 恨的相反是什麼呢?

文/親職溝通作者與講師 羅怡君

有句話說:「愛的相反不是恨,而是冷漠。」

那麼恨呢?總是在不設防的時候突然湧上心頭勾起強烈情緒,好不容易轉移注意力,一不小心又看見像影子般如影隨形。若恨的相反也不是愛,那會是什麼?

友漁老師最新小說《記恨家族》書寫臺灣在地、街頭巷尾家中各自搬演的「八點檔長壽劇」,將俗話「家家有本難念的經」的經文內容白話翻譯;每道門背後不可明說的祕密,哪些事不能說破、哪些人不能同桌……這些不知何時形成的「家族默契」,下一代除了承接之外,還能有不同選擇嗎?

擅長以孩子視角切入的友漁老師依舊溫暖不說教,默默將各種可能性交給書中青少年主角楊吉星,由他來負責述說楊氏家族史,開頭直接點破:「別人家裡醃製泡菜和醬瓜,我們家醃製仇恨。我們楊家人不擅長處理情緒,不溝通,把想像和猜測的事物都當成真的。一旦我們對某件事有自己的推測,就認定那是唯一的真相,然後開始憎恨對方……」算一算從曾祖父到楊吉星已過四代,要代代相傳需要多大的「恨意」,只能說醃製仇恨的功夫如此了得,跟離家不回的大哥姊姊二哥三哥都超不熟的楊吉星真能改變什麼嗎?

迴避衝突、不把話說清楚,這可不是青少年的風格!或許這也是改變的機會?於是在友漁老師筆下,我們看見楊吉星無厘頭的給自己「不恨任何人」的挑戰,偏偏在學校又接二連三被欺負,充滿惡意的行為正好是「恨」茁壯發芽的環境,楊吉星即使有心,仍必須通過負面情緒的考驗。

隨著故事劇情發展,楊吉星要面對校長兒子因恨他爸而生的欺負、哥姊們對自己父母偏心手足的誤解、爸爸與大伯之間長年心結,各種形式、不同程度的恨流竄在無法割捨的血緣關係裡,楊吉星陰錯陽差從文章和書中領悟到:「是否那些恨並不是真的恨?看起來是恨,其實都等著被寬恕?誰知道。」青少年初生之犢的無畏實驗精神,竟然意外成為「解鈴人」。

《記恨家族》探討著那些在生活裡各種小小的「討厭」,若刻意忽略視而不見,讓負面感受停留在心中,隨著時間可能會變成恨意的可能性,特別是臺灣家庭裡常見的忍讓、包容,手足越親可能越恨的矛盾,是這個故事溫柔的教養提醒。

最重要的是,友漁老師也將處理負面情緒的各種方法藏在楊吉星鬼靈精怪的腦袋裡,讀者們可以學習到「不恨也可以反擊」保護自己的方式,也能跟著同理充滿憤怒的攻擊行為成因為何,還有富有哲理耐人品味的幾首詩,以及根據腦科學原理提出的「微笑驅逐法」。

人在江湖走、誰沒有負面情緒,不妨翻開書跟楊吉星學學如何逢凶化吉吧!

這是一本記「恨」,卻書寫「愛」的少年小說

文/新北市鶯歌國小教師.教育部閱讀磐石推手 賴玉敏

「別人家醃製泡菜和醬瓜,我們家醃製仇恨。」

一翻開書,我就被這句話吸住了。居然有人能把「恨」寫得這麼有味道!張友漁的文字就像加了鹽、醋和香料,帶著一點辣、卻很有勁,讀起來讓人回味再三。

突然慶幸自己不愛吃醃製物,心中的怨恨也許才沒被層層封存,發酵成發臭的記憶。但我也曾恨過—恨母親動不動就發火,恨家人永遠不懂我在想什麼。那時的我,選擇離家出走,跑到臺東念書,只想離家越遠越好。幸運的是,我在異鄉遇見一群如陽光般的朋友,在他處感受到久違的溫暖。也因為這份溫暖,我更不想回家,那裡是我拒絕翻閱的頁面。

直到那年我出了車禍,不得不回家休養,才在與父母的朝夕相處中漸漸理解:原來,他們不是不愛我,只是不會說愛。他們的碎唸背後藏著擔憂,他們的沉默,其實就是愛的另一種模樣。我也在那段日子,與自己和解,與家人和解,並把這段心路歷程寫下,投稿砂城文學獎,獲得散文組第三名。

回望那段療癒與書寫的過程,正是一趟無形的「和解單車」之旅。我一邊修補破碎的關係,一邊騎向家的方向。讀《記恨家族》,彷彿讓我再度騎上這輛車,不是為了逃,而是為了靠近。

我們總說情緒教育要從小開始,其實不論年紀,每個人都需要一輛「和解單車」。那是一種姿態,也是一種選擇。我們選擇不再被恨綑綁,而是從自己開始,成為修補的起點。

全書最令我佩服的是作者的設計巧思:故事中楊吉星總是不斷修理腳踏車,看似他生活的日常,實則蘊藏深意。因為他補的不只是輪胎,更是人與人之間的裂痕。當他與霸凌者「圖釘」李榮成一起修車、騎車,那輛曾被刺破的腳踏車,搖身一變成為象徵修復的「和解單車」,這一幕令人動容,也成為小說最強烈的意象。「圖釘」和「腳踏車」等等那些隱藏在冰山下沒說的深意,非常值得大小讀者一起思考與討論。

此外友漁老師的文字功力深厚,敘事彷彿攝影機在運鏡,讓一幕幕情節鮮明如電影在腦海播放。當吉星與父親在雨中跪祭大伯,雨水與淚水交織,我也忍不住哽咽;當他獲獎後卻遭霸凌圍毆,每一拳都打在我心上。真心希望這本小說能改編成影視作品。正如書中盈真老師表達,恨,本身就是突顯戲劇張力、也貼近人心的題材,這真是個最能引起共鳴的好作品。

更難得的是,《記恨家族》細膩描繪了AI世代青少年的真實處境:手機成癮、初戀的悸動與苦澀、友情的試煉、霸凌的創傷……每一項都是青春不可迴避的課題。在這段青春風暴中,情緒的管控成為很重要的一件事,因為稍不小心,就會被外在的壓力所摧毀。

楊吉星的改變,也並非一蹴可幾。他從「微笑療法」、深呼吸、自我暗示「我不恨任何人」開始,一步步練習情緒調節與自我管理。這些看似微小的行動,其實都是他與恨對抗的工具。而他最強大的武器,是閱讀與書寫。透過文字,他重建自我認同、釐清情緒來源,也逐漸學會站在他人立場理解關係與衝突。他用紙筆,一點一滴鋪展出內在復原的地圖。

這本少年小說雖然書寫「記恨」,卻深藏著「愛」的本質。它讓我們知道,和解不是忘記,而是願意修補;不是放下,而是重新拾起──以溫柔的方式,重新騎上那輛屬於自己的「和解單車」。

而這些「愛」是什麼、在哪裡?就等你這位讀者,和我一樣細細品嚼這隱藏版愛的滋味了!

在記恨與原諒之間的另一種可能

文/台灣兒童文學研究學會會長 黃惠玲

一開始閱讀張友漁老師的《記恨家族》,我就忍不住想:這不就是在寫我們家的故事嗎?事實上,每個家庭裡或多或少都藏著一缸醃製多年的仇恨。小時候,長輩們聚在一起聊天,講到激動處,總會出現戲劇性的臺詞:「要跟誰斷路」、「田無溝,水無流」等。那時只覺得這些話很有趣,長大才明白,這些詞彙背後,是家人之間難以化解的積怨。即使現代家庭變小了,家人間的矛盾與怨恨似乎並未減少,每個人心裡或許都有一個讓自己怨恨的親人。像我媽媽和她大妹,三十年不說話,卻還是會偷偷關心對方的近況,甚至帶著酸意評論:「照片看起來很好啊,失智不會是裝的吧?」

這種荒謬又真實的戲碼,在各個家庭中不斷上演。正如書中所說:「把想像和猜測的事物都當成真的。一旦我們對某件事有自己的推測,就認定那是唯一的真相……」這句話點出了人際關係中最難解的結,尤其在家庭裡,誤會和揣測往往比事實更具殺傷力。然而,家人間的仇恨,大家往往選擇冷處理,或乾脆不處理。

《記恨家族》以直球對決的方式,正面處理這個毀滅性的情緒。主角楊吉星,十四歲,為自己立下「不要恨任何人」的挑戰。這樣的設定乍看之下有點理想化,但作者高明之處在拋出了一個發人深思的轉折點:「不記恨」不是萬靈丹。隨著故事推進,吉星很快就遇到更棘手的難題,雖然他可以選擇不恨任何人,卻無法阻止自己成為別人怨恨的對象,因為人際關係從來不是單方面就能解決的。吉星的無力與挫折感也因此更加真實動人。即便如此,他的選擇仍然帶來一連串的連鎖反應,間接影響了家人與朋友,讓整個家庭「解恨」的可能逐漸擴散。

除了家族仇恨,小說還透過柳清清這個角色,觸及了「國仇」的議題。雖然這不是故事主軸,但在結尾時,作者巧妙的將個人情感與社會、政治層面的仇恨連結起來,提出對未來的創意想像。這也是張友漁作品的特色:勇於觸碰敏感議題,不論是單親家庭、未婚懷孕,還是父親是流氓等社會現實,都能以溫柔而堅定的筆觸呈現,展現作家應有的立場與關懷。

文學史上,兄弟鬩牆、恩斷義絕的故事屢見不鮮,從莎士比亞的《李爾王》、《哈姆雷特》,到約翰.斯坦貝克的《伊甸園東》,「恨」總是推動劇情發展的強大引擎。這類故事之所以吸引人,正是因為「恨」帶來的衝突與張力極具戲劇效果,大多數小說中的人物,往往被「恨」這個情緒牽著走,做出傷害自己或他人的決定,最後靠著悔悟或寬恕才得以解脫。現實生活中,我們也常追看這類家庭劇,雖然結局不是悲劇就是大和解。

然而,《記恨家族》跳脫了這種框架。它讓我們思考:在記恨與原諒之間,是否還有第三條路?我們能否在承認傷害的同時,學會放下,甚至影響周遭的人一起改變?吉星的故事不是單純的悲劇,也不是一場輕易的和解,而是一段勇敢面對情緒、嘗試改變的過程。《記恨家族》不只適合青少年閱讀,更值得每個曾經在家庭裡受傷、糾結的大人細細品味。

在小說人物的仇恨中,學會原諒與和解

文/親子專欄作家 陳安儀

恨,這個字極強烈、令人不適、充滿負面能量、讓人想要閃避、遠離⋯⋯所以,在兒少讀物裡,很少拿來當作主題。

然而,張友漁老師的新作《記恨家族》,卻罕見的用了「恨」來當作故事主軸,讓青少年好好的思考:「恨」的原因、「恨」的力量、「恨」的結果、「恨」的影響。

故事從主角楊吉星的「記恨家族」展開。不知道什麼原因,楊吉星的父親和他的家族成員,互不往來;楊吉星的哥哥、姊姊成年後離家,也和父母互不往來,楊吉星長大後甚至連見都沒有見過他們一面。

楊吉星很想知道,「楊家」這個「記恨家族」,究竟發生了什麼事?就讀國中的他暗自下定決心,他要挑戰「這一生都不要恨人」,甚至還用這個主題,寫了一篇洋洋灑灑的文章。然而,楊吉星的挑戰很快就瀕臨破功,因為在學校裡,他遇到了一個專找他麻煩的同學。

想要「永遠不恨一個人」,楊吉星要面對的挑戰還不只於如此。面對散播謠言、害他失去愛慕女孩的同班同學;面對一度友好、後來卻翻臉不認人的可愛女孩;面對電視節目公布他的挑戰,找上門來挑釁的混混;面對家中互相仇恨的兄長、叔伯;面對國家社會上,互相仇恨的政黨⋯⋯楊吉星「不恨別人」的「挑戰」到底能不能成功?有沒有意義?

藉由《記恨家族》裡楊吉星的遭遇,這本少年小說,細膩而廣泛的描述了各種各樣的「恨」。

楊吉星的祖輩,因為財物紛爭,造成了至死無解的「恨」;楊吉星的叔伯,因為爭奪父親的愛,由嫉妒而生恨;楊吉星的兄長,因為誤會曲解而有恨;楊吉星的姊姊,因為感覺遭到遺棄而怨恨;楊吉星的同學,因為承擔了校長爸爸的壓力需要洩恨。此外,還有失戀者的由愛生恨;政黨媒體挑起的互相仇恨⋯⋯

「恨」的原因,族繁不及備載。

然而,「恨」到底帶來了什麼?

憤怒、打鬥、傷亡、冷漠、孤單、疏離、誤會、爭奪、對立⋯⋯。

只要「恨」一天不消亡,就沒有團結合作、互助友愛、包容體恤、善良關懷。

充滿了「恨」的心不會愛人,充滿了「恨」的社會沒有溫暖,充滿了「恨」的政黨製造衝突。世界戰亂四起、國家安全崩壞,這一切,都是因為「恨」。

《記恨家族》劇情緊湊,故事精采,讓人欲罷不能。友漁老師發揮一貫高超說故事功力,說了一個開頭讓人無奈哀嘆、中間劇情峰迴路轉、最後不禁咀嚼再三的好故事。每每在閱讀時,腦海中都有生動的畫面浮現,彷彿看了一場寫實的電影。

我想,在這個硝煙彌漫的二○二五,當世界充滿了歧視與鬥爭,當在上位者不斷發出憤恨的叫囂,張友漁老師的這部作品,充滿了警世的意味,期望用溫柔悲憫的故事,喚醒青少年的反省與思索。

讓我們用「愛」代替「恨」;讓「團結」代替「對立」;讓創傷結痂、讓紛爭消弭,讓平靜與祥和重回人間。

自序 : 內在的自由

這部小說是從一個挑戰開始的。

那麼,就先來說說我曾經執行過的挑戰吧!

離開職場成為專職作家後,我挑戰騎單車環島,上山下海一共騎了四十六天。所有的挑戰都不容易,我也差一點就要把單車扛上火車結束我的挑戰。最後,我咬著牙撐過身心俱疲的那幾天,接下來的騎乘就一路順風了。

我也曾經挑戰永遠正向思考,但只維持了三天,作家似乎得在正向和負面的思考之間遊走,才能看見故事。永遠正向,天下太平,小說就不見了!

寫作《記恨家族》也是一種挑戰,如何把嚴肅的、沉重的話題,輕鬆拿捏,的確是一個極大的挑戰。

每當我出版一本新書,就會有讀者問我:「為什麼要寫這本書?」

你也有恨嗎?

當然有, 我是個凡夫俗子,當然也有恨也記仇。但是,一個作家如果有恨,縱使恨像綠豆那麼小,當她想把恨寫進小說裡,那麼她感受到的恨就會變成健身房裡的彈力球那麼大,才能放進所有人的國仇家恨。

當我感受到恨,我會怎麼做?

我不處理,我得留著那些恨,用來寫小說。小說寫好,恨就消失了。

討論這麼嚴肅的議題,這還是一本青少年小說嗎?

這是一本小說,而主角是個青少年,我們透過這個純真少年的心眼窺看複雜的大人的世界。

恨是一種相當強烈且複雜的情緒,是一種苦的、酸的、澀的混合的滋味,是不舒服的、是讓人痛苦的,稍有不慎,動念報復,人生也許就毀了。

人類是一種感覺很敏銳的動物,某一種不舒服的情緒出現,你細細品味它,就能知道那是什麼,是嫉妒、是討厭、不耐煩、是怨恨、是煩躁……誠實面對自己,你當然知道那是什麼。你再進一步過濾最近的生活,就更清楚為什麼會出現?什麼事把那東西叫喚出來?

關於恨,有時候是我們不想面對、不想處理,逃避它,將它鎖進心的地窖裡。你三十年沒去地窖看那東西一眼,並不表示那東西消失,那東西可以繼續待在地窖裡,但是當你看見相關事物或是讀到與它有關的關鍵字,你會再痛苦一次。

那我寫這本書是要逼讀者去打開地窖,放出那隻讓人痛苦的獸嗎?

並不是。

我想我只是寫出一些人的生活故事,讓你看見多種可能。

我們是阿星、是仕傑、是萬林,也是雨和的綜合體,我們是複雜的人類,會記恨記仇;我們也是渴望內在清朗舒爽的人類,是否能解開仇恨的結,就看你有多渴望內在的自由。

主角阿星給自己下戰帖要挑戰不恨任何人,才過了幾天就遭遇了最嚴厲的挑釁,他感受到痛苦,腦子裡浮現以牙還牙的念頭,不過他很快就想起自己的挑戰,便用老師教的「一秒轉換」的方式,試圖將痛苦從胸腔驅趕出去。

這也是我自己常常使用的方法。

我們的大腦很神奇,大腦無法同時處理大量的、不同類型的情緒,你不能同時快樂又憤怒,也就是說,你把「一秒」這個時間畫在一個框框,快樂和憤怒無法同時擠進框框裡,憤怒想進去,得把快樂踢出去。一個座位只能坐一個人;吃東西就只能專心吃,你一邊吃東西一邊唱歌會有噎死的危險;或是一邊拉屎又一邊唱歌,大腦會很混亂,接著會自動暫停拉屎,讓你繼續唱歌。這就是一次只能做一件事的概念。

雖然哭和笑都是很強烈的情緒,但是當大腦已經處理完悲傷,接收到新的訊息,就送走了涕,把位置讓給笑。所以,當我們感到悲傷或憤怒時,試著用微笑把它們趕出去,大腦接收到微笑,生氣或憤怒的情緒就會消失,把位置讓給寧靜。

願所有的人都幸福快樂。

導讀 : 化干戈爲玉帛:《記恨家族》裡的青春革命

文/國家文化藝術基金會董事長林淇瀁(向陽)

張友漁《記恨家族》是國藝會長篇小說創作發表專案的第五十五部作品,源自二○二二年申請通過的寫作計畫「少年小說《記恨家族》」。作者歷時四年辛苦耕耘,終於豐碩問世。這部作品是她深耕兒少文學的力作,備受期待與矚目。

張友漁從一九九三年開始從事寫作,至今筆耕三十餘年,出版有五十多部作品,獲得多屆金鼎獎肯定。她的著作在國內深受好評,也在國際受到肯定,二○二○年,她以《江湖還有人嗎?》一書榮獲德國慕尼黑國際青少年圖書館(International Youth Library)主辦的白烏鴉獎(The White Ravens)。除此之外,她也跨足戲劇,與瞿友寧導演合編的《誰在橋上寫字》曾榮獲金鐘獎編劇獎,展現跨界多元的創作實力。

國藝會係在一九九七年開始辦理文學類補助,從第一年至今,張友漁已經多次獲得補助,她的作品都是以兒童、青少年為議題,足見她對兒少文學的執著與用心。本書《記恨家族》是她繼二○○八年長篇專案補助作品《再見吧!橄欖樹》之後的又一力作,內容精采,相信必能受到廣大讀者的喜愛。

《記恨家族》是一部以恨為主題,卻不寫恨的青少年小說。故事聚焦於十四歲少年楊吉星,在破碎家庭中立志「不記恨任何人」的青春試煉。在小說家筆下,楊吉星勇於面對霸權、衝撞邊界,為對立的人際衝突尋找解方;也積極跳脫籠罩家族關係的新仇舊恨,從陰影中出走,建立他的主體價值。張友漁的文字,是獨特的淺語藝術,藉由貼近日常的對白,生動推演出同儕、家庭、家族間的人事糾葛。她的敘事充滿令人莞爾的黑色幽默,並透過青少年不矯飾造作的視角,針砭社會,表達出對現實的關懷。因此,《記恨家族》也是一部適合成人閱讀的優質作品。

臺灣文學的家族書寫已有相當亮眼的成果,如王文興的《家變》、白先勇的《孽子》都已成經典之作,在這個基礎上,張友漁的《記恨家族》有著令人期待的嶄新敘事手法和視角:書中展現「不記恨」的胸懷,以積極修復人世情誼的新姿,從早年家族書寫的反叛、控訴,走向理解、共生。「家」因此不再只有傷痕、傷害,也可以是情感療癒和自我成長的居所。這是本書的書寫意義所在。

國藝會仍會持續提供創作平臺,鼓勵臺灣作家以長篇小說拓展題材疆域,深化文學內涵,讓臺灣文學在這塊土地持續發聲、蓬勃成長。感謝親子天下出版團隊對本書的用心,讓張友漁的《記恨家族》完美呈現;也要特別感謝長年贊助長篇小說專案的和碩聯合科技公司,以企業的支持推動文學創作,為臺灣文化傳承樹立典模。

內文 : 1、我們家很有意思

我們家很有意思,真的。

別人家裡醃製泡菜和醬瓜,我們家醃製仇恨。

我們楊家人不擅長處理情緒,不溝通,把想像和猜測的事物都當成真的。一旦我們對某件事有自己的推測,就認定那是唯一的真相,然後開始憎恨對方:東西不見了,一定是誰誰誰拿走的;那個誰誰誰不理我了,一定是某某某說了我的壞話;被借走的單車不見了,一定是拿去賣掉換錢花用了……類似這些毫無根據的猜想和推論。

家裡除了我之外的每一個人,都有一個大陶甕,他們將累積了一、二十年的大大小小的仇恨扔進大陶甕裡,再撒上猜忌、懷疑、想像、咒罵等調味料一起醃製並封存。每隔一段時間,到了不得不見面的時候,就從大陶甕裡夾出一點陳年仇恨放在小碟上,一邊忿忿的品嚐,一邊惡言相向。

這很有意思,是吧?沒有哪個家像我們家這麼有意思,是吧?

我不醃製任何東西,所以我沒有甕。應該說,我還沒有恨可以用來醃製。

誰喜歡餐桌上老是有一碟發臭的家常小菜?

沒有人喜歡,所以家裡的人都逃走了,過年過節也沒人回來,只留下老爸、老媽和我。

我遲早也要逃離這個家的。

我沒有逃,是因為我還逃不了,我才十四歲,才八年級,還不到合法逃走的年紀。老爸和老媽看起來也想逃,但是,他們不能逃,因為他們有一間經營了六十年的腳踏車店。反正麻煩的傢伙都逃了,他們幹麼逃呢?於是兩個老的,和他們很老才生下來的未成年孩子,一起過著安靜又無聊的日子。

我遲早也要逃離這個家的。

總有一天我一定會逃走。當我年滿十八歲,可以打工賺自己的學費,我就要背著行囊、頭也不回的離開這個家。

我們一家人除了我之外,爸爸、媽媽、大哥、姊姊、二哥、三哥,都很古怪。或許我也是古怪的,只是我自己沒發覺。應該說,我們一整個楊氏家族都很古怪,家族成員的DNA上,一定可以檢驗出一個叫做「記恨」的基因。所以,這麼說吧,我們一整個家族,每個人身上都流著記恨的血,楊家寫進族譜的祖訓就是--不要輕易原諒別人,不不不,錯了,應該是絕對不要原諒別人!

你可能想問,你們這個家族有沒有這麼誇張呀?

就這麼誇張!

一般人如果遇到這些事,會把它們藏起來,然後假裝是正常的一家人,畢竟,幹麼掀家醜給別人看?但是因為我們真性情,連假裝都懶。

要救這個家,只能置之死地而後生了。

這個家到底怎麼了?我試著用最簡單的方式說明一下,我從老媽那裡聽到的家族八卦仇恨史,讓大家明白這仇恨如何開枝散葉。

該從我的曾祖父開始說起,曾祖父和他的哥哥不知何故翻臉(歷史久遠,延伸出幾種說法,有一說是因為金錢糾紛,另有一說是因為女人),兩人放話老死不相往來。然而他們卻不得不往來,因為上一輩留下的產業分配不均,兄弟倆一點虧都不願意吃,又有人固執的不想分割財產,就擱著不處理。直到兩個老人家死了,他們的孩子,就是我的爺爺和伯公,兩家人都覺得委屈,不滿的情緒一下子爆發出來,開始用暴力處理,一言不合掄起扁擔打來打去。最後請出村長來協調,終於賣掉產業和土地,把錢分了。但仇恨也就此種下,彼此都怪對方是變賣祖產的罪人。

爺爺把他對兄弟的恨,傳給了我爸和他的兄弟。上一代的叔伯們互不往來看似正常,為何到了我爸這一代,自己的兄弟也不往來了?我問老媽,到底發生什麼事?老媽說她也不記得了。我有一個大伯、一個姑姑和兩個叔叔,我爸當他們都不存在,只要提到其中任何一個,他就暴跳如雷。因為不往來,我連他們的名字也不知道。

到了我們這一代,我爸給家裡孩子取的名字是以「家和萬事興」這五個字音排序的,也剛好生了五個孩子。大哥家安、姊姊雨和、二哥萬林、三哥仕傑、我,楊吉星。很諷刺吧!你越期待家和萬事興,命運就硬是要跟你唱反調,家不和萬事不興。

「萬一沒有我,沒有人可以接下『興』這個字,怎麼辦?」我曾經問老爸。

「養一隻狗,就叫星星。」老爸說。

「不會吧?」我把驚訝的目光望向媽媽,想確定是不是真的。

「真的啊,你出生之前,我們有一隻狗就叫星星。」老媽說。

好吧!為了家裡的興旺,我可以從狗那裡繼承這個名字。

我呢,是媽媽停經前一年生下的孩子。老媽和鄰居秀莉阿姨是好姊妹,有一次她們坐在騎樓的修車區,一邊搖著扇子趕蚊子一邊聊天,我剛好放學回家,秀莉阿姨看著我,看著看著就笑了起來。

「阿星啊,有一件事你一定要知道,這是你的故事。你媽四十八歲懷孕……」秀莉阿姨話才說到一半,老媽猛的伸手摀住她的嘴:「誰讓你說的?」

秀莉阿姨拉下老媽的手繼續說:「她的肚子越來越大,後來每一次出門她都會拿帽子蓋在肚子上……」老媽再一次摀上她的嘴,尷尬的對我說:「在大太陽底下出門,你就會一直踢我,所以帽子是給你擋陽光的。」

一點都不好笑,而且我一點都不怕晒,大熱天,我可以跑操場五圈也不會中暑。

「對啦,帽子給你遮陽啦!哈哈。」秀莉阿姨大笑著說。

我後來才明白,老媽拿帽子遮住肚子,是不想讓別人笑她老蚌生珠。

關於我的名字和出生,倒是真的滿好笑。

話說回來,我們家的孩子又為了什麼彼此仇視?

我不知道他們發生什麼事,爸媽也不講,他們就是不回家。打從我有印象以來,幾乎沒見過他們,如今就算在路上遇見了,我也認不出來。

比起楊家,老媽這邊的親戚關係就正常多了。我跟媽媽回外婆家,阿姨和舅舅們會特地趕過來一起吃頓飯,大家說說笑笑,看起來非常和樂,臨走時還會送我們一大箱鄉下的土產。

「有空就常回來呀!」舅舅熱情的對我們說。

有空就常回來呀!這句話好像外星語,我們自己家從來沒人說過。

我媽可能是這個家裡脾氣稍微好一點的人,稍微而已,可別就因此認為她是那種逆來順受的女人。我小六的時候,超叛逆又老愛頂嘴,常常氣得老媽頭頂冒煙。有一次,我在餐桌上又頂嘴了,一塊煎得有一點燒焦的茄子就飛到我臉上。

這個家,誰也惹不起。我媽一定是被楊家人帶壞的。

不過,這兩年,老爸和老媽的脾氣收斂很多,不再像以前那樣吼來吼去,可能是老了吧!他們不再對彼此吼叫,也不再對我碎唸了。當他們的行為改變,我自然也收起身上的刺,一家三口就這麼安靜的過著日子。

如果未來都這樣,我也許就不用逃了。

二樓小客廳的牆上,掛著一張全家福,那是我們全家唯一的合照。媽媽說,有一年除夕,舅舅送了兩隻雞過來,看見大家都在,就提議拍張全家福。舅舅是地方報的記者,背包裡永遠躺著一部照相機。從大家的表情看來,一個個極不情願。每個人歪歪斜斜的站在家門口拍下這張照片,五歲的我手上拿著一塊餅乾,全家只有我笑得開心,其他人的臉都是臭的。三哥甚至不願意看鏡頭,他轉過頭去,看著角落,彷彿拍照的人是隻大老鼠。照片裡的姊姊面無表情,我對她沒有半點印象。記得很小的時候,我曾經指著照片裡的她問老媽:「這個人是誰?」

「你姊姊。」老媽冷淡的說。

「我姊姊?她現在在哪裡?」

「在地球的某個地方。」老媽敷衍的說。

老媽也太搞笑了,她不在地球,難道在月球嗎?

這張全家福,現在看起來很有意思。

拍下照片時,我才五歲,是否記得當時或更早之前發生的事?我沒辦法明確的記得任何事件,但是我記得總是有人抱著我去買糖果、逛街,尤其有個人常常把我放在腳踏車後座,載我去兜風,教我唱歌,教我騎腳踏車。我想不起來他是誰,只記得他的右手臂上有個刺青,是一隻藍色的蝴蝶。

我漸漸長大,家裡的人口則越來越少,坐在腳踏車後座兜風的頻率也越變越低。後來我再也沒見過那隻蝴蝶,記憶無法連貫,就淡了,不記得了。

以上,我說的這些事,是我邁入十五歲時,對整個家族有了比較深刻的理解後所寫下的。

去年,也就是我十四歲這年,真的發生好多好多事,多到幾乎要將我掩埋!是的,也是這一年,我終於陸陸續續見到全家福上的每一個「家人」。

最佳賣點 : 由於家族中圍繞仇恨烏煙瘴氣,十四歲的楊吉星決定進行「不恨任何人」的挑戰。