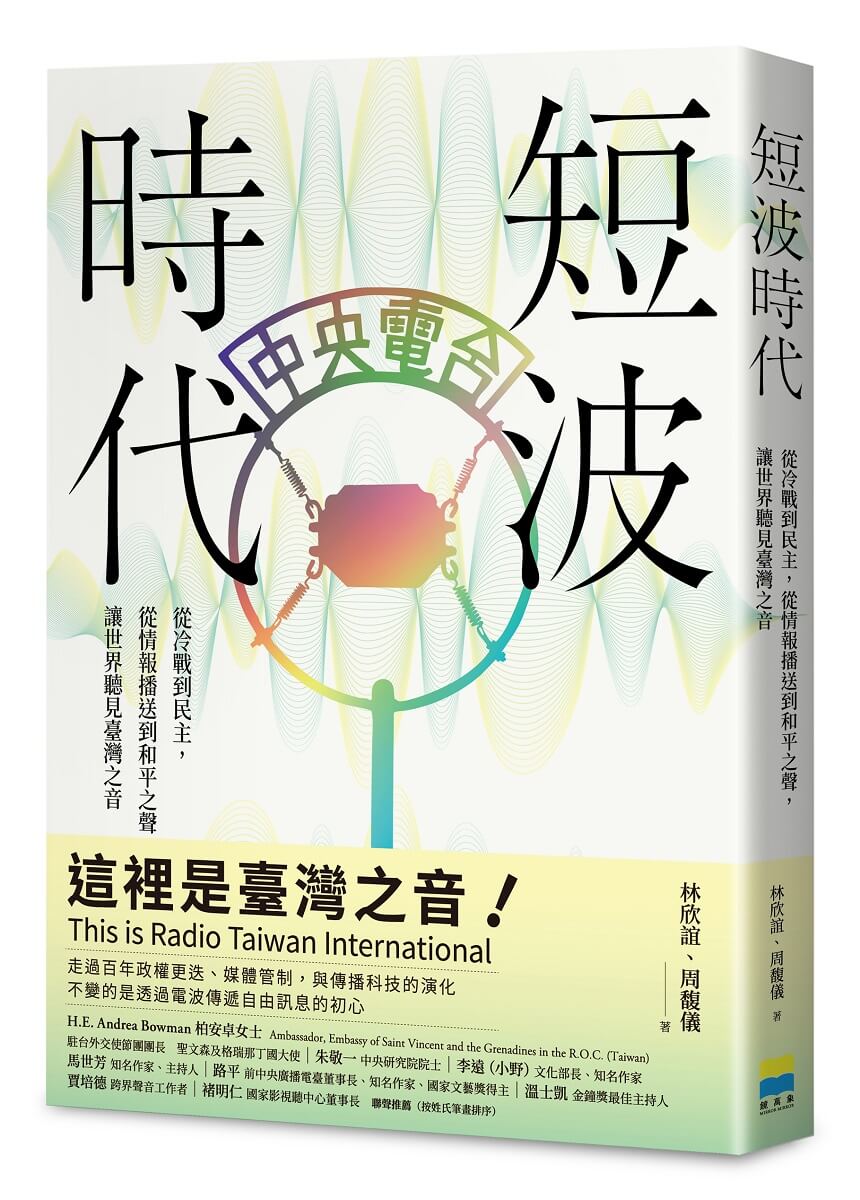

短波時代: 從冷戰到民主, 從情報播送到和平之聲, 讓世界聽見臺灣之音

| 作者 | 林欣誼/ 周馥儀 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 短波時代: 從冷戰到民主, 從情報播送到和平之聲, 讓世界聽見臺灣之音:★百年來台灣廣播史,也是台灣戰後歷史的縮影★世界、亞洲、台灣歷史角度來看人與廣播的關係★在言論 |

| 作者 | 林欣誼/ 周馥儀 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 短波時代: 從冷戰到民主, 從情報播送到和平之聲, 讓世界聽見臺灣之音:★百年來台灣廣播史,也是台灣戰後歷史的縮影★世界、亞洲、台灣歷史角度來看人與廣播的關係★在言論 |

內容簡介 這裡是臺灣之音!This is Radio Taiwan International走過百年政權更迭、媒體管制,與傳播科技的演化不變的是透過電波傳遞自由訊息的初心H.E. Andrea Bowman 柏安卓女士 Ambassador, Embassy of Saint Vincent and the Grenadines in the R.O.C. (Taiwan) 駐台外交使節團團長 聖文森及格瑞那丁國大使中央研究院院士 朱敬一文化部長、知名作家 李遠(小野)作家、主持人 馬世芳前中央廣播電台董事長、知名作家、國家文藝獎得主 路平金鐘獎最佳主持人 溫士凱跨界聲音工作者 賈培德國家影視聽中心董事長 褚明仁聯聲推薦(按姓氏筆畫排列)這是數位鐵幕的時代卻也是短波廣播突破藩籬、迎來復興的時代近百年來,央廣從「自由中國之聲」到「臺灣之音」、從神祕機構到公共媒體,央廣的歷史,就是台灣向世界發聲的歷史。這本書是央廣獻給臺灣和世界的禮物。——Rti 央廣董事長·賴秀如二十一世紀的第一個二十年,數位科技快速發展,原先該是訊息快速流通,更能邁向同步的世界,卻在許多地域築起了難以跨越的數位管控高牆。此時,似乎式微的空中電波重新以超越阻隔的遠距傳播能力,成為傳播自由訊息的重要媒介。而即將邁向創臺百年的中央廣播電臺(Rti),正扮演著關鍵的角色。央廣的故事彷彿台灣歷史的縮影:殖民時期草創的硬體設備,在二戰與冷戰時期執行著不同當權者的任務,當國家邁向自由開放後,建立起自我風格與主體性,並透過與世界的交流,成為民主自由陣營中不可或缺的聲音。歷經戰爭與遷徙,族群融合與民主轉型,如今的央廣已成為國家對外重要的多語公共媒體,在跨越空間限制的陪伴下,有了來自世界各地的忠實聽友:如莫斯科聽友成為鄧麗君的粉絲;墨西哥偏鄉的小女孩發現家中的果樹就是節目介紹的龍眼樹。而央廣每年總會收到數量驚人的來信與收聽報告,甚至有熱情聽友從數千百公里外前來參與各地舉辦的聽友會活動。在媒體形式的不斷創新之下,廣播牽起的緣分卻綿長不斷,本書細數了中央廣播電臺邁向百年的歷程,更從主持人、聽友的角度講述廣播與人的連結,以及百年來透過空中交會所產生的真摯情感。

作者介紹 林欣誼曾任報社文化記者,現為自由文字工作者。著有《老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產》,合著有《水水蘭陽 百年電火》、《繪聲繪影一時代:陳子福的手繪電影海報》等書,曾獲Openbook美好生活書獎。周馥儀台灣史研究者,關注民主深化。政大台文所兼任助理教授。以《戒嚴時期黨國控制下台灣民營廣播之興衰(1952-1987)》取得台大歷史所博士,持續進行央廣、地下電台等廣播史研究。曾任賴和基金會執行長、彰化縣文化局長、文化部任職。合著有《買來的政權:台灣選舉文化觀察》。

產品目錄 序 一座島嶼,一個電台,和全世界交朋友的故事/中央廣播電臺董事長賴秀如序章 來自島嶼的巨大聲響・從心戰任務到世界交流的百年足跡・短波的曾經與現在第一章 跨越世紀縫隙的臺灣之音・在國際廣播協會結交民主盟友・廣播也是我們的外交第二章 他們來自天涯海角・央廣的粵語和客語廣播第三章 曾經,留存在廣播史的另一種聲音・凝聚華僑的「祖國」廣播第四章 以短波連接地球各個角落第五章 日常的情緣與災難中的微光第六章 讓台灣的你聽到自己的鄉音・聽央廣,學語言第七章 數位極權時代,聲音還是自由的・央廣與民主的價值尾聲 廣播的共感時代附錄:央廣大事年表

| 書名 / | 短波時代: 從冷戰到民主, 從情報播送到和平之聲, 讓世界聽見臺灣之音 |

|---|---|

| 作者 / | 林欣誼 周馥儀 |

| 簡介 / | 短波時代: 從冷戰到民主, 從情報播送到和平之聲, 讓世界聽見臺灣之音:★百年來台灣廣播史,也是台灣戰後歷史的縮影★世界、亞洲、台灣歷史角度來看人與廣播的關係★在言論 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267440513 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267440513 |

| 誠品26碼 / | 2682793765007 |

| 頁數 / | 256 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x21x1cm |

| 級別 / | N:無 |

| 外觀顏色 / | 無定義 |

導讀 : 一座島嶼,一個電台,和全世界交朋友的故事

──中央廣播電臺董事長 賴秀如

我從來沒有見過阿公,卻很早就知道他的二三事。如果用現代用語形容,我阿公是個進步青年。他漢學底子很好,卻也鼓勵我們村子裡的人要認真學國語(日語),晚上還幫大家免費補習。他勤於閱讀報紙,又費了好大工夫一一遊說,讓大村成為彰化最早設立電線桿的小鄉鎮。電來了,電燈亮了,老家也有收音機了。

那台收音機在當年是客廳最寶貝的機器,好大一台卻擺在高處,免得小孩子亂碰。父親很早就喪父,但是提起阿公,他總愛津津樂道這些事。因緣際會,我分別在二〇〇三至二〇〇六年受林峯正董事長之邀出任改制成財團法人的中央廣播電臺(Rti)總臺長,又在二〇二二年回鍋出任央廣董事長,不知道天上的阿公是不是開心地轉著收音機,聆聽我們的台語和日語節目呢!

或許很多人不知道,央廣是台灣唯一一個用二十種語言和文字,向全世界廣播的國際廣播電台。央廣的聽眾,遍及全球,這些人透過廣播認識台灣,進而愛上這座島嶼,這個國家。多年來,央廣聽眾自動自發地在九個國家組織了十八個央廣聽友會 (Rti Listeners’ Club)。每次我出席聽友會活動,都會被這些把央廣主持人視為家人,對台灣政治經濟、兩岸動向、流行歌曲瞭若指掌,還會與我分享最新國際同業動態的聽眾深深震撼、感動。

央廣聽眾形形色色,也來自四面八方,其中不少人是對世界局勢與國際新聞感興趣並長期研究的知識分子;他們當中許多人曾協助央廣開拓了與世界各國大學、智庫學者、政商要角、文化圈名人、乃至皇室成員的連結,也大大開拓了央廣的公眾外交角色。

不少聽眾每日固定時間收聽央廣節目,數十年如一日。例如本書提到的日語聽眾北見隆先生,他因為收聽央廣日語節目,經由這獨特的緣分與台灣妻子結縭,甚至還以中文寫出一部台灣廣播史!更有像住在高雄的呂澄男先生這樣的短波迷,二十多年來彙整全世界國際廣播動態,每月把最新短波新聞逐條翻譯給央廣。這些短波通訊資訊多元,很多值得央廣參考或學習,也有些警訊讓我們從中得到警惕,對央廣貢獻非常大。

幾乎每個央廣主持人都有不少忠實粉絲,以前他們寫信,現在透過電郵,社群軟體,往來非常密切。二十年前我們在墨西哥市參加國際會議同時舉辦央廣西班牙語聽友會,一個中學生早早就報名參加,但直到午餐聚會快結束,才在父親陪同下匆匆趕到,讓主持人擔心死了。原來他們住在路途遙遠的鄉間,聽友會當天,父親因為不放心,決定陪兒子一同前來,父子倆天還沒亮就出門,輾轉換車之後才來到墨西哥市的會場,他們甚至來不及坐下來吃飯,靦腆的學生只和主持人聊幾句,和我們拍照合影之後就又得匆匆趕去搭車,因為這一路上毒梟出沒,必須趕在天黑之前回到家。

除了這位令人感動的年輕聽眾,還有個墨西哥小女孩告訴我,他們全家每天晚餐後,在燭光下就著一台收音機和一座地球儀,透過全球的國際廣播節目認識了全世界,包括台灣。雖然家裡電力缺乏,並不影響她的學業表現。女孩得意地告訴我,全家一起聽廣播讓她知識豐富,所以學業成績很好。

她還告訴我,家裡後院長出了一株附近居民都沒見過的不知名樹木,結實纍纍,吃起來的感覺與央廣主持人口中描述的「龍眼」非常相像。後來,央廣到當地舉辦聽友會時,她特地把照片帶來聽友會求證。我和主持人一看,正是!這棵龍眼樹引來很多蜜蜂,當天小女孩特地送我一小罐自家生產的蜂蜜,我寶貝極了!二十年過去,小女孩現在已長大成人,會不會也是個廣播人呢?

多年來,央廣主持人認真地回覆聽眾林林總總的來信發問,真誠地與遙遠的陌生人互動。央廣每年也費盡心思,精心製作各式各樣具有台灣特殊意象的QSL卡(收聽證明卡),寄贈給提供收聽報告的短波迷收藏,聽眾和主持人長期在空中分享了彼此資訊,陪伴彼此成長,特殊的情誼就像是台語老歌〈懷念的播音員〉一般,數十年如一日地每天在空中相會。央廣在電子郵件還不盛行的年代,聽友來信多到要勞駕郵差先生用一大袋一大袋的麻布袋送到大直圓山下的電台辦公室。這些由陌生到熟悉的聽友,也成為支持台灣的國際友人。

除了連結著世界各地聽眾,在國內,央廣也因為多語節目的能量,成為移工和新住民的好朋友。早在政府推動南向政策之前,央廣的印尼語、泰語、越南語節目就成為台灣在東南亞的最佳代言人。近幾年東南亞新住民日增,加上台灣開放移工來台,央廣更成了在台新住民和移工最重要的資訊來源。當然,世界各國駐台使節也幾乎每人、每天都固定上網收聽央廣新聞,作為他們工作的重要參考。

雖然央廣受限於法規,至今沒有國內FM和AM的播音頻道,但是透過官網、社群媒體和手機App,央廣主動扮演台灣和移工與新住民之間重要的溝通角色。今(二〇二四)年九月開始,透過警廣FM一〇四.九頻率,,央廣也推出以新住民為主要聽眾的廣播節目,讓台灣天空的聲音更為多元。這是台灣繼二〇一七年講客電台和Alian原住民電台成立之後,為資訊相對弱勢的族群進一步取得媒體近用權的一大進步。

一九九九年台灣發生九二一大地震時,在台泰國移工聽著央廣的泰語廣播得到安全指引,也安撫了他們受驚嚇的心靈。二〇一一年三一一日本福島地震時,遠在日本宮城縣大崎市的聽友,守著收音機,透過央廣的日語節目獲得外界的訊息,並透過少數未斷線的網路通訊,發信向央廣提出救援需求。二〇二四年四月花蓮大地震,以及十月份的兩次秋颱,全球聽眾馬上湧上央廣社群媒體分享資訊,有的人報平安,有的人詢問台灣各地災情。不少國際媒體同業也紛紛聯繫央廣,探知第一手新聞。

俄烏戰爭在二〇二二年初震驚全世界之際,英國廣播公司(BBC)重啟了已經停播的短波服務,國際氛圍彷彿又回到民主自由陣線與鐵幕獨裁對壘的冷戰時期。此刻,作為關鍵基礎設施的國家廣播電台,央廣除了馬上提升維安與資安機制,也回應了烏克蘭聽眾來信要求,增加了烏克蘭語服務。

相對於我們的國際同業如美國之音(VOA)、日本放送協會(NHK)、德國之聲(DW)、法國國際廣播電台(RFI)等夥伴,央廣(Rti)和國際短波迷以及全球聽眾之間的密切互動,非常罕見,在我看來,這是全球國際廣播僅見的一景,非常獨特,應該寫入世界廣播史的篇章。即使是在疫情期間,央廣和全球聽眾之間透過網路視訊,聽友會活動也不曾間斷。疫情過後,央廣恢復和全球聽友相見歡,聽眾們往往會攜家帶眷,甚至三代同堂地出席盛會,人與人之間的友情延續至下一代。

相較於全世界各地熱情的聽眾,央廣這個已經有九十六年歷史的老品牌,對許多台灣人而言,反而又近又遠,甚至有點陌生。雖然這座電台早已不是心戰廣播的宣傳機器,更不是發送敵後同志密碼的情報機構,但受限於法規限制,央廣沒有國內頻道,維持了某種神祕感和距離感,和全世界公共媒體的形象大相逕庭。

也因此,我心中一直掛念著一件事:近百年來,央廣從「自由中國之聲」到「臺灣之音」、從VOFC (Voice of Free China) 到Rti (Radio Taiwan International)、從神祕機構到公共媒體,許多隱身在錄音間裡訴說台灣發展的廣播主持人值得被記錄;在台灣和非洲友邦揮汗建設播音設備的工程師值得被記錄;在全世界收聽台灣故事的遙遠聽眾值得被記錄。同時,面對台灣當代挑戰之際,作為國家廣播電台的央廣如何在有限資源下,堅守公共媒體價值又拓展國際合作,提升節目品質並強化與年輕受眾互動,更是迫切的課題。

二〇一四年廣場革命後,俄羅斯對烏克蘭展開各式混合戰攻擊,假訊息滿天飛,不只擾亂人心更引來戰爭。以此為殷鑑,我們看到了央廣作為國家廣播電台的使命,董事會無異議通過央廣成立新部門:「央廣學院」(Rti Academy),致力於對抗假訊息攻擊,並推動媒體識讀和國際連結。藉由央廣學院,我們得以和國內外各大專院校、智庫、國際組織更緊密連結。很榮幸透過和臺灣大學合作,央廣學院不少課程得以在Coursera線上學習平台上架,和全世界分享台灣經驗。央廣學院的成立,讓這個老牌媒體成為當代捍衛新聞自由和民主價值的堡壘。

可以說,今年初剛成立的「央廣學院」,和今年底出版的這本《短波時代:從冷戰到民主,從情報播送到和平之聲,讓世界聽見臺灣之音》,是央廣慶祝九十六週年,獻給台灣和世界的禮物。

本書得以付梓,得力於央廣團隊從總臺長張瑞昌、副總臺長沈聰榮、李冠毅、李明俐和各部門在職與退休同仁的努力,欣見大家發揮團隊精神,讓央廣品牌發光發亮;非常感謝林欣誼和周馥儀兩位作者勇於接受短時間截稿壓力的挑戰,共同成就難得的廣播史篇。當然,鏡文學團隊從總經理董成瑜、執行總編輯張惠菁等夥伴,從一開始就參與討論、規劃,提供我們全面的專業協助,使得本書得以問世,更是深深感激。期待我們的努力,讓央廣Rti這個歷史悠久的國際廣播電台,見證台灣民主發展的公共媒體,不只被全世界聽見,也贏得您的信任與珍惜。

內文 : 序章

你可能有過這樣的經驗。夜深人靜的時刻,打開收音機,拉長天線,旋轉調鈕,調整頻率,接著,在一陣沙沙沙的雜音中,有些聲音浮現,且逐漸清晰起來。可能是話語,可能是一首樂曲,或一段新聞。沒有畫面和光影,只有細細的絮語,穿透時空來到你耳邊。世界彷彿只剩你和那個發出聲音的人,他的聲音陪伴著你。

這就是廣播獨特的魅力。

那些透過短波廣播傳來的聲音,可能是最新流行的歌曲,也可能是有人打電話到電台傾訴自己的故事。雖然一般而言,訊號最強的會是附近的電台,但倘若有不錯的設備、在天候適合的狀況下,也可能攔截到遠方的電波。例如,這本書中的一位呂先生,就曾經在耶誕夜,聽到德國之聲(DW)向航行在汪洋上的船隻祝賀耶誕快樂的廣播內容。

大概沒有一個媒介,比地球上空的電波更能令人們感覺到,我們生活在同一個天空下了。在莫斯科,有人在收音機中聽到了鄧麗君的歌曲;在墨西哥,有個小女孩聽著身在台灣的主持人用西班牙語描述著台灣的風景、水果;在大洋洲的某個島嶼,有人一日不輟地收聽著客語節目。

在戰場上,在難民營,都有人聽著廣播。

戰爭、地震、海嘯、停電、政治騷動或社會動盪,那些消息斷絕的時刻,廣播發揮著傳遞正確訊息、陪伴與撫慰人心的作用。九二一大地震時,人在台灣的泰國移工不知該怎麼辦,是廣播提供了他們指引;在烏克蘭的戰場上,保衛家鄉的士兵們聆聽著歐洲電台播送的反戰歌曲。

在台灣,有一座歷史悠久的國際廣播電台,此刻位在圓山山腳下。這個電台歷經了二十世紀的戰爭、冷戰, 走入二十一世紀。它的故事, 反映了台灣這座島嶼的歷史──我們在這世界上的位置,我們曾經與正在發出的聲音,我們向誰訴說,對話中付出了關懷,建立也贏得了友誼。

這本書, 是一座島嶼在這巨大世界中發出聲音的故事。

從心戰任務到世界交流的百年足跡

今天的中央廣播電臺(簡稱央廣),是由台灣向世界廣播的國家公共電台。

不過,就如同台灣從戒嚴來到民主,這個國家電台轉變為今天的定位之前,也有過一段漫漫長路。

一九二八年,「中國國民黨中央執行委員會廣播無線電臺」在南京成立,簡稱為中央廣播電臺,八月一日正式開播;同一年,台灣總督府也在台成立台北放送局,並於一九三一年成立台灣放送協會。在中日戰爭期間,兩者同樣都對國際播音,各自肩負戰爭宣傳與政治角力的任務。

一九四五年中日戰爭結束,勝負也改變了電台的命運。國民黨中央廣播事業管理處(更名於一九三六年)派遣林忠到台灣,負責接收台灣放送協會與全台各地的電台設施。一九四九年國民政府遷台後,中央廣播事業管理處則改組為中國廣播公司(簡稱中廣)以「自由中國之聲」對外播音。

一九五四年,中廣內的大陸廣播組擴大成立為﹁大陸廣播部﹂,主要負責對中國心戰廣播。一九七二年,「中廣大陸廣播部」正名為「中央廣播電臺」,一九七四年脫離中廣,直屬國民黨中央委員會,一九八〇年又改隸國防部。

一九六五年,中廣內的海外組擴大成立為「海外廣播部」,受新聞局委託辦理海外廣播,以「自由中國之聲」為台呼,製播十三種語言(華、台、粵、客、潮州、西藏、英、日、越、馬來、韓、阿拉伯、法)對國際播音,至一九七八年擴增為十四種。一九七九年中廣海外部另成立「亞洲之聲」,製播娛樂等軟性節目,主要對中國與東南亞播音。

一九八七年解嚴後,隨著時代氣氛轉變、世界冷戰體制結束,央廣的心戰廣播節目比例大幅降低,新聞局每年編列預算向中廣收購海內外廣播節目,也遭立委質疑黨政不分,民間漸有設置「國家廣播電台」的呼聲。

歷經行政與立法單位多年的研議,立院於一九九六年三讀通過《中央廣播電臺設置條例》,以「財團法人」的型態經營國家電台。一九九八年一月一日,隸屬國防部的中央廣播電臺與中廣海外廣播部合併,改制為「財團法人中央廣播電臺」,英文定名為Central Broadcasting System(CBS),以「台北國際之聲」為新台呼,同時保留了中廣海外廣播部的「亞洲之聲」;二〇〇二年取消亞洲之聲,相關節目則加入台北國際之聲。

二〇〇三年,華語台呼改為「來自台灣的聲音」,外語台呼改為Radio Taiwan International(Rti),Rti從此成為國際認識央廣的正式名稱。二〇〇五年台呼再改為「臺灣之音」,今以二十種語言向全球傳播,聽友遍布一百四十三個國家。走過戰爭與威權,央廣在民主化後的台灣,轉型為公共媒體的角色,同時也發揮民間外交的功能,把台灣的聲音傳遞到世界。

短波的曾經與現在

短波廣播的英文簡稱為SW,為Shortwave簡寫。「短波」指的是電波的波長,短波廣播的波長約十到一百公尺,對應的頻率為高頻,電波由

發射機從地表向上發射,經大氣層中帶電子的電離層傳導,透過在地球表面和大氣層中反射,可進行遠距離的傳輸,是國際廣播最早使用的傳送媒介。

在台灣,我們平時常見的收音機,通常只有調頻(FM) 和調幅(AM)兩類。其實還有一種收音機包含短波(SW)的功能,專門用來收聽遠距離傳輸的短波廣播。

台灣過去在戒嚴時代,短波收音機是受到政府管制的。即使現在已經解嚴,收聽來自境外的國際廣播也仍不普及。雖然台灣本地就有生產優質短波收音機的山進公司,卻要到亞馬遜等國際購物網站搜尋收音機種,才比較容易買到FM\AM\SW 三合一的收音機。相比之下,在其他國家,有不少人習慣收聽國際短波廣播節目,這群「短波迷」的共同點,是熱愛世界,充滿自由想像,普遍精通多語能力,他們遍布全世界,當然也包括台灣,住在高雄的呂澄男先生就是其中一位。在這本書稍後的章節,將會介紹央廣與各國聽眾的連結。

目前全世界以強大電力發射、播出多國語言的國際短波廣播電台,多為國家所經營,規模較大的如英國廣播公司(BBC)、美國之音(VOA)、中國國際廣播電台(CRI)等。肉眼不可見的無線電波密布空中,若電波彼此在空中相遇,就會像交通工具擦撞般,在接收該頻道的收音機上發出雜音,此即常見的「干擾」。

短波廣播的技術原理雖然原始簡單,卻也因這樣的特性,比衛星訊號更難被阻斷。相較於網路上傳輸的訊息,容易被斷網封鎖、追查源頭,在極權國家中翻牆上網或收發禁止內容的人可能會被關切甚至逮補,短波通訊則不同。它雖然有可能被干擾,卻難以被完全阻斷,且不易定位收聽者,因此也更難被極權政府控制。

多年以來,央廣保留著短波廣播的技術,以及製播多語節目的能力,持續對國際發聲。當然,央廣也早已與時俱進,利用網路廣播、官網、社群媒體和手機App來增加更多元的聽眾,但是短波廣播,這個在二十世紀初期大放異彩的媒介,它的魅力與傳播力量並沒有消失,也難以被取代,還在當今我們所生存的二十一世紀中發揮著作用。

第一章 在世紀之交的新世界裡發聲

讓我們首先從解嚴前後的台灣,開始講述這座電台的故事。在那之前,從二戰到冷戰,中央廣播電臺曾經是國家工具,擔負著心理作戰、政治宣傳,甚至還有傳遞訊息給敵後情報人員的任務。它的性質和我們今天理解的廣播電台不同,

蒙著一層神祕的、軍方的色彩,和情報局與美國的西方公司都有密切的關係。這段神祕的歷史,我們將在後面篇章敘述。

來到二十世紀的尾聲,一九八○年代後期,持續了四十多年的冷戰對峙局面

被打破。柏林圍牆在一九八九年倒塌,蘇聯也在一九九一年解體。在許多國家舊有的極權體制面臨了挑戰,嶄新的秩序似乎就要新生。台灣也在一九八七年解嚴,逐漸蛻變成一個新生的民主國家。

時代變化著,新秩序誕生的過程中,有危機,有陣痛。台灣的民主化過程亦是如此。而廣播作為這個時代的一部分,在其中扮演了重要的角色,央廣也是一樣。在新舊時代交接的暈眩中,這座位在北台灣圓山腳下的電台,和全世界的人們、和交織在地球上空的廣播電波一起,參與了一些劃時代的事件。

接下來,就從這座走出冷戰的電台與新生的民主台灣之間的故事,開始說起吧!

央廣與李登輝「兩國論」

在二十世紀的歷史中,廣播與國家的關係非常密切。廣播誕生不久,國家便拿起了這個工具。就像二○一○年的電影《王者之聲:宣戰時刻》(The King's Speech)所描繪的,在二十世紀初期,身為大英帝國國王的職責之一,就是透過廣播向帝國臣民傳遞君主的意志。於是口吃的喬治六世,深深苦惱於自己的口才魅力比不上父親、兄長。在電影中,國難當前的時刻,他克服了心中的陰影和恐懼,發表了向德國宣戰的演說,激勵了他的人民。

同樣的情況,發生在地球上許多地方。在電視尚未普及、網路還未誕生的時代,廣播成了現代國家的傳播利器,因此也和二十世紀幾場戰爭的激勵與動員,結下密不可分的關係。蔣介石委員長發布對日抗戰勝利的麥克風、蔣經國總統生前的最後一次錄音,都依然保留在央廣。建於日治時代的「民雄放送所」(現為國家廣播文物館),是日本帝國為了南進政策需要、向東南亞廣播而建設的電台。冷戰時期,台灣作為反共堡壘,除了對中國人民心戰廣播,還要向世界發出「自由中國之聲」。

然而,屬於廣播的時光並未停止在戰爭和冷戰的時代。當世界迎來冷戰的終結,鐵幕倒下,國際廣播人也同樣正迎向更開闊的天空。一九九三年,國際廣播協會(AIB)成立,這是一個由各國的電視和廣播公司所組成的國際非政府組織,宗旨為維護媒體自由,總部設在倫敦。央廣在一九九九年加入了這個協會,代表中華民國台灣,與世界各國擁護媒體自由的同業同儕互相交流。

在此不久之前,一九九六年,台灣剛舉行了第一次全民直選的總統大選,李登輝當選總統,台灣成為了新生的民主國家。走出戒嚴,台灣各方面在轉型,央廣也從承載國家政治任務的電台,轉變為民主時代的公共媒體。

一九九九年七月,央廣與德國之聲簽署合作協定。

德國之聲是一座擁有悠久歷史的廣播電台,其前身成立於一九二四年,歷經戰爭,在戰後從一九五三年開始播放德語短波節目,如今已發展成一個近三十種語言節目的國際公共廣播機構,經營的業務涵蓋廣播、電視和網路媒體。

廣德語節目召集人邱璧輝解釋,央廣與德國之聲之間的合作協定,在當時台灣屢受打壓的外交現實下,實屬難得,「除了多方努力,也因德國之聲的總裁魏里希(Dieter Weirich)對台灣熟悉友好,促成這次合作。」

為了與央廣簽署合作協定,魏里希總裁帶著亞洲部主任克納伯(Günter Knabe)、記者西蒙嫚索(Simone de Manso Cabral),親自來到台灣訪問。他們也趁著這次訪台,向總統府提出採訪申請,並且順利獲得應允。邱璧輝回憶,七月九日早上,央廣與德國之聲進行了合作協定的簽署儀式。當天下午,德國之聲一行人便轉往總統府進行專訪。

根據當天稍晚總統府發布的新聞稿,李登輝總統在被問及如何因應兩岸情勢時表示,我國「在一九九一年的修憲後,兩岸關係定位在特殊的國與國關係」,並強調解決兩岸問題並非從統一或獨立觀點,而是「民主制度」上的統合。

在當時,這是個非常敏感的議題;任何有新聞嗅覺的人,都知道李總統這番談話,必定成為國際媒體頭條,不僅將震撼全球,甚至會寫入歷史——這段談話,就是後來李登輝總統為人所熟悉的「兩國論」。

德國之聲當然也敏銳察覺到這則新聞的重要性,原本是來台簽署合作協議,沒想到取得了全球大獨家,央廣也意外地參與了這個歷史性時刻。當天,德國之聲亞洲亞洲部主任克納伯便取消所有行程,趕回德國處理後續報導。七月二十五日晚間,德國之聲的英語衛星頻道向全球播放了這段訪談。隨後,同個專訪又以其他語言向全球播送,並在德國《週日世界報》(Welt am Sonntag)上刊登全文。

一個新名字:「臺灣之音」

這是民主化後的台灣向世界發聲的一個例子。台灣向世界發出的聲音,每當涉及國家定位時,總是觸動國際上許多敏感的神經,在一九九○年代的當時,比起現在更是如此。畢竟一九九五、九六年間才剛發生過台海危機,當時因為李登輝總統在一九九五年六月訪問美國,於母校康乃爾大學發表演說,引發中央不滿,因此發動飛彈試射與軍事演習,一直進行到次年總統大選前。

正因台灣外交處境不易,官方管道經常受打壓,因此像央廣這樣的單位,透過非政府管道與世界媒體建立的關係,對台灣的對外發聲更彌足珍貴,央廣也因此往往出現在歷史舞台的幕後。雖然邱璧輝並不在德國之聲專訪李登輝總統的現場,但她當天早上才親身參與了德國之聲在央廣的簽約儀式,與歷史大事擦身而過的臨場感,令她永難忘懷。

邱璧輝留學德國,返台後在一九八九年進入中廣海外廣播部(今央廣外語節目部的前身)後,遇上的第一樁國際重大新聞就是六四天安門事件。幾個月後,柏林圍牆倒塌,接著波斯灣戰爭爆發、蘇聯解體、台海飛彈危機⋯⋯短短幾年內,她在這個崗位上經歷了世紀交替之時,世界的變化與動盪。

二○○○年總統大選,台灣實現了第一次政黨輪替。這時中廣的海外廣播部已經合併進央廣,成為央廣的節目部,邱璧輝也成了央廣的德語節目主持人。此時央廣已加入AIB、與各國媒體間維持密切交流,因此成為許多國際媒體報導台灣時首先聯繫的對象,這場備受世界矚目的台灣大選也是如此。當時德國媒體朋友來台採訪,邱璧輝帶著他們去到陳水扁的選前之夜現場,體驗台灣特有的選舉氣氛,「場內人山人海,激情得不得了!」她表示德國人雖然關心政治,但德國的選舉氣氛一般而言非常「冷」,台式的民主激情讓德國朋友們看得驚奇不已。

二○○一年十一月,總統陳水扁第一次到央廣接受專訪,由當時的新聞部副理凌爾祥訪問。在冷戰時期曾經是反共、心戰單位的央廣,顯然已經和台灣的民主化一起轉變,有了新的時代意義和角色。

二○○三年,央廣的台呼改為「來自台灣的聲音」,外語台呼為Radio Taiwan International(Rti);二○○五年又改為「臺灣之音」,以「台灣」之名對外發聲。

最佳賣點 : ★ 百年來台灣廣播史,也是台灣戰後歷史的縮影

★ 世界、亞洲、台灣歷史角度來看人與廣播的關係

★ 在言論箝制的年代,看傳統技術如何突破資訊管控的高牆