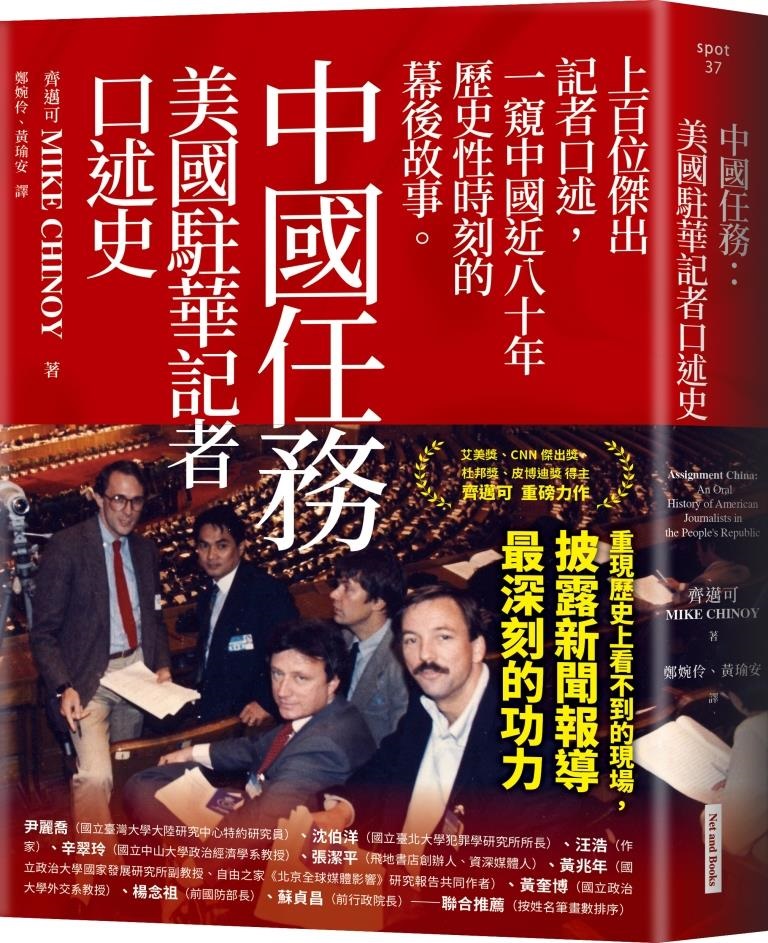

Assignment China: An Oral History of American Journalists in the People's Republic

| 作者 | Mike Chinoy |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 中國任務: 美國駐華記者口述史:重現歷史上看不到的現場,披露新聞報導最深刻的功力。上百位傑出記者口述,一窺中國近八十年歷史性時刻的幕後故事。艾美獎、CNN傑出獎、杜 |

| 作者 | Mike Chinoy |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 中國任務: 美國駐華記者口述史:重現歷史上看不到的現場,披露新聞報導最深刻的功力。上百位傑出記者口述,一窺中國近八十年歷史性時刻的幕後故事。艾美獎、CNN傑出獎、杜 |

內容簡介 美國駐華記者除了要面對中國政局的動盪與政府無所不在的管制,還有語言、文化和國際情勢的重重障礙。儘管如此,這些記者仍成功地報導了許多深具價值的新聞,近八十年來,他們不僅塑造了美國國內輿論,主導了美中外交政策,也影響了全球對中國的看法。本書帶我們從駐華記者的視角,親臨歷史現場。從一九四〇年代的國共內戰到COVID-19疫情,齊邁可匯集了上百位傑出記者的口述經歷,呈現報導歷史性時刻的幕後故事,如尼克森的開創性訪中、美中建交、中國的改革開放與崛起,以及天安門、西藏、新疆的鎮壓。歷代記者們詳盡地報導這個複雜而神秘的社會,記錄中國當代政治、經濟和社會的變革與動盪。在美中關係惡化的時刻,我們更需要理解記者們過去如何克服萬難,撰寫歷史的初稿,以及在面對當前更加艱難的挑戰時,如何繼續忠實地記錄每一個當下。「本書訪問的記者都想盡辦法克服重重難關,將他們對中國的最佳理解呈現給讀者、觀眾、聽眾。現在回頭看,最令人驚訝的並不是他們沒注意到,或弄錯多少事情,而是他們在極端的工作環境下,仍在報導裡呈現了多少正確的部分。」——齊邁可名人推薦「《中國任務》是一本相當特別、值得再三細讀的作品。作者收集數十年來美國記者在中國的報導經歷,從現場觀察者的視角,側寫當代中國。書中不僅有報導者們對諸多重要歷史時刻的見證,也觸及相當豐富的議題。從中國政經發展、社會變遷、外交策略,到新聞自由、中國政府對外國媒體的監控等——報導者們的經驗紀錄,為中國研究留下極為寶貴的素材。 」——辛翠玲,國立中山大學政治經濟學系教授 「我們或許了解中國當代政經發展中的許多重大事件,但卻難以回到歷史現場,感受真實的社會氛圍和人物風采。我們或許知道中共總會控制媒體並操縱輿論,但很難親身體驗第一線新聞工作者所承受的誘惑與壓迫。正所謂「新聞是歷史的初稿」,《中國任務》恰是透過不同年代美國駐華記者的視角,引導我們重新見證中國當代歷史的關鍵時刻,也有助於我們重新思索中共對外宣傳的操作模式。相信那些關心中國內外局勢發展的讀者,必能從中獲得許多意想不到的收穫。 」——黃兆年,國立政治大學國家發展研究所副教授、自由之家《北京全球媒體影響》研究報告共同作者 「齊邁可有著豐富的中國經驗,是真正了解中國的美國人,這本書是非看不可。」——楊念祖,前國防部長「新聞不僅為歷史留下初稿,同時為未來指引方向。本書詳載過去半世紀以來,美國記者在挑戰與威嚇、理性與感性之間如何報導中國,建構並解構這個世界上最複雜、最神祕的國家。眼下,一個更加強硬、極權的中國正在改變國際秩序,《中國任務》絕對是思考美中台關係和全球角力的必備讀物。」——前行政院長,蘇貞昌 國際各界好評:「『中國報導』是最具挑戰性又最重要的新聞工作之一。齊邁可的《中國任務》是一部非凡的口述歷史,涵蓋一九四五年至今好幾代報導中國的記者,提供讀者報導之外的故事,並介紹了這些堅定、富有同情心和豐富多彩的新聞工作者。這對於理解現代中國和新聞歷史至關重要。」——湯姆.強生(Tom Johnson),前《洛杉磯時報》出版人、前CNN執行長「通過收集幾十位『中國報導』記者的想法和觀察,我們獲得了對現代中國更寬闊的視角。無論是文化大革命、乒乓外交、尼克森訪中、天安門廣場事件,還是中國經濟和社會轉型,讀著這些記者對重大事件的洞見,齊邁可仿佛讓我置身在一群偉大記者們的業內對談。」——駱家寶(Gary Locke),前美國駐中國大使「齊邁可訪問七十五年來報導中國的美國記者,分享他們奮力取得報導素材的故事,讓我們以前所未有的方式看待中國。對於任何希望了解中國,或希望了解優秀記者如何完成工作的人來說,這是一部引人入勝的作品。」——朱迪.伍德拉夫(Judy Woodruff),公共廣播電視公司《新聞時刻》「這是一組罕見而優質的第一手資料,收錄了幾代美國記者在中國的第一手報導。《中國任務》為我們打開了一扇窗,讓我們看到美國人對中國的看法是如何形成的。」——大衛.尚博(David Shambaugh),喬治華盛頓大學「透過編織記者們親身經歷中國轉變的戲劇性時刻,齊邁可展示了這些令人著迷的小插曲。我開始閱讀後就停不下來。」——蘇珊.謝克(Susan Shirk),加州大學聖地牙哥分校「一份精彩的文件,非常有趣的閱讀體驗。」——馬特.波廷格(Matt Pottinger),前駐中記者、前副國家安全顧問「《中國任務》用引人入勝的方式,讓我們看到美中之間不斷變化、發展的關係,是個讓人享受的閱讀饗宴。」——「中東觀察」組織「齊邁可是一位前衛的主持人,於一九八七年開設了CNN在北京的第一個分社。這本書基於他同名紀錄片的基礎而寫,記者們在書中討論了以外國人的身份報導中國所面臨的挑戰。年紀尚輕的人需要知道的是,齊邁可來自一個新聞被視為一門手藝、以道德為指導原則的時代,是個新聞工作者沒有設定特定議題的時代。對於敬業的新聞工作者和想要成為國際記者的人來說,這是一本必讀之作,同時也適合任何想要了解當代中國歷史的人。」——麗莎.拿坡里(Lisa Napoli),作者「齊邁可從一九四九年革命開始審視中國,以及美國駐中記者如何報導中國至今的發展過程。書中討論了記者的洞察力和勇氣,詳述他們在試圖報導這個龐大、複雜且神秘國家的新聞時面臨的日常挑戰。對於中國議題專家以及想要了解新聞專業的人來說,這是一本引人入勝的讀物。」——弗蘭克.拉文(Frank Lavin),前美國駐新加坡大使「提供了美國記者將近一個世紀以來,報導最重要的國際新聞領域之一的精彩故事。」——《情報研究》「《中國任務》充滿了極佳的趣聞,由記者、國務院官員和中國政府人員透過口述的方式呈現,讓我沉浸在書頁中。在理解當代中國的書單中,這絕對是必讀之作;即便是對於一般的新聞消費者,這仍是一本極具吸引力且引人入勝的歷史書。」——大衛.弗雷澤(David Frazier),《台北時報》「一個講述記者們如何收集和傳播新聞,以及他們在中國與中央和地方政府打交道的豐富故事。 」——《中國季刊》

作者介紹 齊邁可(Mike Chinoy) 畢業於耶魯大學中國研究學系,並取得哥倫比亞大學新聞學院碩士學位。在美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司(CBS)工作期間,齊邁可選擇移居香港,以便就近觀察、報導自己所熱衷的中國議題。加入美國有線電視新聞網(CNN)後,曾擔任首任CNN北京分社社長,並協助CNN創立香港分社。 齊邁可訪談經歷豐富,訪談對象包括中國前國家主席江澤民、北韓前領導人金日成、南韓前總統金大中,以及陳水扁、馬英九、蔡英文等國內政要。 曾報導多起國際重大事件與發展,包含阿富汗戰爭、中國崛起、香港主權移交、第一次波斯灣戰爭、南亞大海嘯。此外,他也報導了南韓、北韓、印度、巴基斯坦、臺灣與其他地區的政治發展。 曾獲得美國新聞與紀錄片艾美獎(Emmy Award)、美國有線電視傑出獎(CNN Excellence Awards)、杜邦-哥倫比亞大學廣播電視新聞獎(Dupont Award)、皮博迪獎(Peabody Award)等國際大獎,具有學者、教授、作家和電影製作人等多重身分,在新聞領域上的成就尤其重要,目前常住臺灣。鄭婉伶臺大翻譯碩士學程畢,曾於維也納大學漢學系碩士交換。譯作包含《大貶值:即將到來的全球貨幣動盪與投資風險指南》(合譯)、《好萊塢劇本創作術:地表最強影視工業如何打造全球暢銷故事?》、《我們是永遠的好朋友?:關於女性友誼的真相》。翻譯相關事宜請來信:[email protected],譯文以外的藝文生活請見:wanlingcheng.tumblr.com黃瑜安政大經濟學系畢業,目前於臺大翻譯碩士學位學程筆譯組就讀。熱愛電影、美食和琴酒,從事影視字幕、書籍與各類型文件的翻譯工作,譯有《西方文化的特立獨行如何形成繁榮世界》、《疫苗商戰》、《香港日記》與《隱形天賦》。譯作賜教請洽:[email protected]

產品目錄 臺灣版序前言出場人物第一章 國共內戰第二章 觀察中國第三章 「海怪的爭鬥」第四章 改變世界的一週第五章 一個時代的結束第六章 開放第七章「你寫出我們心裡所想」第八章 測試底線第九章 北京之春第十章 天安門廣場鎮壓第十一章 後天安門時代第十二章 最好的時代,也是最壞的時代第十三章 邁入新千禧年第十四章 震顫第十五章 矛盾第十六章 轉捩點第十七章 毒殺第十八章 追蹤金錢的足跡第十九章 監控國家第二十章 永遠的皇帝第二十一章 新疆「再教育」第二十二章 「我哭了出來」第二十三章 病毒肆虐第二十四章 驅逐第二十五章 大門緊閉致謝資料來源延伸閱讀

| 書名 / | 中國任務: 美國駐華記者口述史 |

|---|---|

| 作者 / | Mike Chinoy |

| 簡介 / | 中國任務: 美國駐華記者口述史:重現歷史上看不到的現場,披露新聞報導最深刻的功力。上百位傑出記者口述,一窺中國近八十年歷史性時刻的幕後故事。艾美獎、CNN傑出獎、杜 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267063590 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267063590 |

| 誠品26碼 / | 2682515531002 |

| 頁數 / | 528 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15X21X1CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 【自序】

臺灣版序

二○二二年初,我從香港搬來台北。搬來不久後,我與一名來自美國新聞機構的年輕記者喝咖啡。她曾短暫地在北京工作,但因為中國的COVID疫情管制措施,返回中國的申請被中國當局擱置,無法入境。她詢問我對於「在中國境外報導中國」有什麼想法,也想知道如果她的夢想——成為常駐中國的記者——無法實現,對於他的職涯有什麼影響。早期西方記者也曾被禁止 進入中國大陸,這一代代的前輩為此發展出「中國觀察」的技術,我能做的只有鼓勵她磨練這種的技能,並希望事情最終會改變。不久後,她被派駐東南亞,離開台灣,她當前的報導集中在「中國在其境外的活動」。基本上,她已經放棄返回北京的希望了。

對我來說,她的故事反映了國際媒體記者在報導中國時面臨的挑戰,這也是《中國任務》的主題。當前中國與美國的關係急劇惡化,與鄰國和幾個主要貿易夥伴之間的關係也日益緊張,這幾十年來促使中國崛起的「改革」與「開放」政策,也開始出現逆轉;因此,深入報導當前中國的需求,比以往任何時候都更加迫切。

然而,在這個關鍵時刻,習近平領導下的中國正在「向內發展」,日益將自己隔離在世界之外;自一九七六年毛澤東主席去世以來,當前的中國比任何時候都更加孤立和停滯。中國在二○二○年驅逐了不少美國記者,拒絕核發更加大量的記者簽證,並對所剩無幾的記者施加更多限制,這些都如同一個美國雜誌標題所描述的現象:中國大關門。

這些政策的影響令人深感擔憂。對於國際社會中的新聞消費者來說,他們失去了充滿細節的 實地報導,這些報導可以讓人體會到:中國由十三億形形色色的個體組成,是個充滿生命力、複雜性,以及細緻紋理的巨大社會。在這個最需要深入理解中國的時刻,中國被描述的樣貌卻變得越來越單一、片面。

新一代的記者們失去了在中國生活、工作的機會。從二十世紀七○年代一直到最近,包括我 在內的記者們都能從底層開始體驗這個國家,但這是二○二二年與我喝咖啡的年輕女士無法體會到的經驗。有時我不禁猜想:國際媒體會不會完全忽視了什麼中國重要的現象,忽視了那些會深刻影響整個國家發展的趨勢與暗流?事實上,因為只有非常少數的記者能留在中國,他們又面臨種種限制,忽視了這些報導當然不是這些記者的錯;但相對的,一般社會大眾、分析師、學者、政策制定者在面對這個崛起的超級大國時,將缺乏了解中國的關鍵資訊。

從中國領導人的角度來看,即使他們總是找機會譴責西方媒體對中國的負面報導,但對外國 記者的限制只會適得其反,漸漸地讓報導難以傳達中國社會的豐富、複雜和人性。在當下的緊張時期,中國對外國記者施行的限制,只會進一步強化西方對中國的負面描述。

基於這種種因素,《中國任務》講述的故事比以往任何時候都更加重要。作為一九四五年至 今一代代美國駐華記者的自白,這本書提供了關於中國發展的珍貴見解,以及這些發展如何被報導、被理解(但有時是誤解),以及這些發展如何塑造國際社會對中國的看法。藉由這群形形色色記者們的經歷,我們也可以看到新聞報導本身戲劇性的變化——從二十四小時新聞,到網際網路的出現,以及社交媒體的影響——讓報導中國的記者們在面對中國共產黨的限制之外,還必須克服科技帶來的而外挑戰。

對於美國和國際媒體來說,現在是自鄧小平改革初期以來,最為受限的時刻,我們很難想像情況會有好轉的一天。但回首過往,我回憶起我自己一九七三年第一次訪中,當時文化大革命仍在進行中,美國人在中國仍非常罕見,以至於在瀋陽市的一個大廣場上,曾有上千人聚集在一起,盯著包含我在內的學生代表團成員看。在當那個年代,中國會敞開國門、接受外國投資、引進市場經濟措施、與台灣進行貿易、允許學生出國留學、成為一個富裕的世界強國—— 這一切似乎只是瘋狂的幻想;但這些都發生了,如同《中國任務》中的記載一樣,在記者們自述的故事中,記錄下這段時間內的所有動盪事件。了解他們經歷的事情,能讓我們理解中國幾十年來史詩般的旅程;而他們報導的巨大變化,突顯了中國可能會再次改變,這個改變也許是突發的戲劇性變化,並對全球產生影響——這就是為什麼讓記者繼續擔任「歷史前線的目擊者」,比以往任何時候都更加重要。

臺北,二○二三年十一月

內文 : 【內文試閱】

前言

一九七三年夏天,我與一群左派美國學生初訪中國,在瀋陽外的五三人民公社遇見了毛澤東統治下的典型農民于克辛(Yu Kexin),于克辛帶著一頂紅軍帽,寬大的臉飽經風霜,厚實的手掌布滿了繭。官員們積極展示共產黨的成就時,他就靜靜坐在一旁,但當我們回到他的小磚屋,他和太太李蓮芳(Li Lianfang)馬上化身為好客的東道主,端出各式菜餚——蔥蛋、雞、魚、豉汁麵、整隻玉米以及無限量供應的米飯和瓜果,那是我當時在中國吃過最豐盛的一餐,我後來在日誌裡寫下:「這家人真是友善又熱情。」這是我那趟旅程中印象最深刻的部分。

二十年後,我才發現這一切都是謊言。

一九九三年,我時任北京分社社長,為了報導中國正經歷的社經改變,我回顧一九七三年那趟旅程,我想知道當時去過的地方、見過的人經歷了哪些改變。當時我已經駐北京六年,報導了一九八九年天安門廣場上中國軍方如何鎮壓抗議學生;我早前對於中國的政治實驗存有幻想,並因此對這個國家感興趣,這些幻想在天安門事件後已經完全破滅。然而,即便在這樣的情況下,我和于克辛的重逢還是讓我十分震驚。

外國記者若想進入中國旅遊和採訪,必須向中央外事工作委員會辦公室(外辦)提出申請,也是透過外辦我才能夠找到于克辛,並獲得許可回到他的村莊和他對話。他現在已經不住在我們初見面的簡樸磚屋,而是一間裝潢精美、帶有電視的公寓,他受益於鄧小平一九八○年代提倡的改革開放政策,現在已經不在田裡工作,而是改開曳引機維修廠,生活品質明顯提升。然而,當地官員離我們遠一點後,于克辛便承認我二十年前初訪中國時經歷的一切都是假象。「我當時說一切都很好,」他說道,「但是外國人來訪時,情況真的很糟糕,我們的薪水很微薄,他們不讓我們養動物或種植物,因為你的來訪,我們才有那頓飯,那是前一天才從城裡送來的,當時我們只要一週甚至一個月有一頓好吃的就算幸運了。」儘管我已經持續追蹤中國二十年了,于克辛說的話還是讓我很震驚。

現在回想起來,這段經歷凸顯了一個重要的課題——如何從如此幅員遼闊、複雜的國家裡挖出真相,這個主題在任何歷史相關討論以及報導過中國的外國記者經驗裡都看得到,這個國家長久以來都不信任外人,其政權總是遮遮掩掩、獨裁、強烈懷疑記者,不擇手段說謊或扭曲事實,只為了達到中國共產黨的政治目的。

理解中國是至關重要的,美中關係從二戰同盟、冷戰對立、成為蘇聯的共同敵人,到中國變成擁抱市場的溫和共產主義者、新興崛起的經濟強權及戰略敵人,美國如何面對中國一直是很重要且極具爭議的議題。對美國媒體而言,記者的角色很關鍵,他們可以深深影響美國人對中國的看法,影響美國政府對中國的政策。此外,因為《紐約時報》(New York Times)等美國報社、主流電視媒體、通訊社等新聞機構的普及,這類新聞報導也形塑了世界對中國的看法。

然而,許多新聞讀者不了解資訊如何透過報紙、雜誌、網路、廣播或電視傳達給他們,我擔任駐外記者超過三十年的時間裡,我漸漸了解到報導、寫新聞和傳送新聞的過程,以及讀者、觀眾最後看到的新聞之間存在著巨大鴻溝。新聞報導的重要基礎在於新聞產出的過程、參與其中的人,以及見多識廣的新聞讀者如何解讀新聞。這個概念適用於全世界的報導,但對中國相關的新聞來說更是如此:對駐中記者而言,報導政權不透明的複雜社會不僅相當困難,他們還必須承受來自北京和華府的壓力,更不用說來自編輯的壓力以及這個行業本身的辛勞。因此,了解駐中記者以及他們如何報導中國,可以讓我們了解人們所觀看、閱讀到的新聞,這也是這本書的宗旨。

過去幾年裡,許多曾報導過中國的記者都寫過回憶錄,或者幫助其他學者及作家撰寫中國相關的書籍,然而,這些記者精彩的經歷,以及他們如何理解、報導自己見證到的不凡事件,卻沒有被系統性地整理成歷史。

本書將提供一個全新觀點:一部從一九四五年至今好幾代美國駐中記者的自述,收錄那些從未被好好整理的故事,從這些記者的角度,淺談中國近八十年來經歷過的政治、社會和經濟巨變。

本書延伸自南加州大學美中學院製作的十二集紀錄片系列,我從二○○八年開始參與這系列影集,根據超過一百位受訪者的訪問而來,其中包含報導過中國的記者、與他們互動過的外交官和其他人,以及對中國和媒體皆有研究的學者。如同多數的拍攝計畫,因為時間和格式的限制,許多精彩的現身說法和故事被迫刪除,然而,這些中國通的經驗為中國、美中關係以及新聞學專業都提供了重要的見解,因此,本書不僅匯集了影集裡的材料,還有許多被刪減的片段以及額外超過二十則的訪談,所有訪談資料只有為了文意通順而稍作編輯。

二○○八年開始這項計畫時,我們便決定本書要根據我們做的訪問撰寫,某些情況下,我們也引用了其他訪問或回憶錄中特別有價值的片段,將出處以註腳標示。舉例而言,偉大的美聯社(Associated Press)駐中記者約翰.羅得理克(John Roderick)曾在一九四○年代報導國共內戰,五○到六○年代是「中國觀察者」,一九七一年回到中國報導美國桌球隊訪中的新聞,一九七八年重啟美聯社北京分社,二○○八年與世長辭。美聯社在他退休時,對他進行一段很長的訪問,美聯社檔案庫很慷慨地授權我們使用檔案,可惜的是,有幾位我們能訪問的記者近幾年也過世了,並不是每個人都有寫書或回憶錄,很多時候,本書所做的訪問是他們的成就和想法的唯一紀錄。

我們也特意不深入探討美國對臺灣和香港的報導,當然,這兩個地方的新聞也都很重要,臺灣一直是美中關係中最敏感的神經之一,是個經濟強權,更是獨裁政權成功轉形成民主政權的典範,也是很可能爆發武裝衝突的地點。香港在共產革命運動後變成報導中國的情報站,從一九九七年回歸中國,到北京政府最近施行的嚴苛國安法,香港的地位一直很重要,報導中國的記者也經常報導這兩地的發展,這兩地也會出現在本書中,但臺灣和香港的歷史如此不同、多元和複雜,很難完整呈現和囊括報導這兩地幾十年的記者故事。

本書同樣也無法囊括過去八十年報導過中國的所有記者,但是本書收錄的記者自述呈現出一種豐富、具有代表性的切面,其中包含美國媒體——報紙、雜誌、新聞通訊社、廣播、電視和網路——以及與他們互動或研究他們的外交官和學者。本書特別刪除當地司機、疏通者以及為美國新聞社工作的口譯人員相關片段,所有記者都齊聲強調這些人對他們報導的重要性,但礙於中國公民的身分,這些當地工作人員一直處於一個敏感、危險的位置上,常常被中國政府要求擔任線民、遭受威脅,有時甚至被迫辭去工作,在這樣的情況下,我們特別決定,基於人身安全考量,我們不會聯絡這些當地人為這個計畫現身說法。

透過這個計畫,我們希望從駐外記者的工作模式回答下列問題:

誰在為美國媒體報導中國他們如何收集、理解、傳遞新聞?

他們身上背負著什麼樣的情感包袱?

他們與充滿敵意、戒心又不願意配合的中國政府有著什麼樣的協議?

他們如何克服語言和文化差異,以及如何認識普通的中國公民並維繫關係?

他們和編輯以及老闆之間如何互動?

美國政府政策的優先順序有多大的影響?

從紙本媒體、廣播、電視、衛星、二十四小時新聞、網路到社群媒體,媒體科技的大幅度變動如何改變他們報導中國的方式?

他們筆下的中國形象是否準確?

中國被報導的方式會帶來什麼結果?

隨著訪問持續進行,某個共通點越來越清晰:對於像我一樣為美國媒體報導中國的記者而言,中國不只是一項任務,而是持續不斷的熱情,「報導中國」型塑和定義了我們的職涯,我們學習語言、文化和歷史,面對這個幅員遼闊、吸引人卻不太被了解但極其重要的國家,我們發現新聞是接近、挖掘中國最好的方式。

如同我們的紀錄片影集,本書始於一九四五,當時二戰剛結束,國共內戰最後階段才正開展,中國深陷戰爭之中,報導中國的難處主要是交通的不便:交通網殘破不堪,通訊方式還很原始,整個國家被蔣中正的國民黨和毛澤東的共產黨各據一方。在這個落後、混亂的國家裡移動是極具挑戰的事。

共產黨於一九四九年勝利後,報導中國面臨了不一樣的挑戰。如同大多數西方國家記者,在新建立的中華人民共和國裡,美國記者不再被允許報導新聞。超過二十年來,除了偶爾被批准進入中國的記者,大多數報導都是由「中國觀察者」從香港等地完成,記者被迫在無法進入中國親眼查證的情況下理解中國發生的事。

一九七二年,隨著美國總統理查.尼克森(Richard Nixon)訪中,中國的大門也緩緩打開,但一直要到一九七九年美中關係正常化後,北京政府才允許美國新聞組織再度派駐記者到北京。

自此之後,美國駐中記者見證了中國驚人的改變,一個被毛澤東的大躍進和文化大革命政策摧殘、貧窮且孤立的國家,迅速竄升成新興的經濟與外交強國,現在更強大到能挑戰美國全球霸主的地位。中國的轉變和記者報導工作都經歷了許多高低潮,但這些年的變化凸顯了一件事:美國記者幾乎不斷在測試底線,挑戰報導共產體制核心的限制,探討中國社會裡過去總被歸類為禁忌的話題。整段時間裡,共產黨不斷阻撓他們這麼做,這種在我與于克辛見面時就感受到的緊張關係,可以追溯至中華人民共和國創立之時,即便像艾德加.斯諾(Edgar Snow)這樣的記者,他所著的《紅星照耀中國》(Red Star Over China)讓他成為北京政府最喜歡的西方記者,但當他於一九六○年代造訪中國時,也遭受到重重限制,對於其他更不被信任的記者而言,限制就更多了。

共產黨的重重限制大大反映了國內的政治風氣,一九八○年代無疑是中華人民共和國史上最自由的時期,自由旅遊以及和普通中國人談話的機會顯著提升。一九八九年,天安門鎮壓行動以後的自由限縮,為外國記者帶來了新的阻礙,但隨著中國經濟於九○年代以及二十一世紀初開始自由化並成長,駐中記者也有機會更深入中國社會。儘管官方的阻力仍在,隨著二○○八年北京奧運到來,共產黨推出「開放的中國盼奧運」的官方口號,當局大動作鬆綁對外國記者的管制。

然而,隨著奧運的落幕,習近平於二○一二年成為國家領導人,報導的自由度又倒退許多,中國社會和世界其他地方的交流越來越開放、頻繁,中國中產階級的興起,網路的出現,更現代化的經濟模式,北京當局已經不太可能把外國記者都限制在首都。然而,隨著習近平更加極權,近幾年些微放寬的政治和思想控制又再度緊縮,共產黨更加努力地想控制外國記者,進而控制中國透過文字在世界呈現出的形象,誤觸雷區的駐中記者被迫面對更多人身安全方面的恐嚇和騷擾,甚至威脅取消他們的簽證或者驅逐出境,願意與外國記者談話的中國人不斷減少,因為他們可能會面臨監禁等慘烈的後果,隨著美中關係惡化,中國也越來越阻撓美國媒體,並於二○二○年達到高峰,當時北京當局驅逐了將近二十位《紐約時報》、《華盛頓郵報》(Washington Post)、《華爾街日報》(Wall Street Journal)等美國主流媒體的記者。

隨著進入中國變得更加困難,記者更加頻繁地在美中外交中被當作棋子,北京當局的國際地位不斷提升,現今許多記者發展出報導中國的新方式,不需踏進中華人民共和國的國土裡,就能關注中國在全球的經濟關係、投資計畫以及腐敗菁英在國外從事的非法勾當,這無疑和一九五○、六○年代的記者形成了諷刺的對比,當時這些「中國觀察者」只能從國界之外報導中國。然而,在這樣偌大、重要、各方面都還是個謎的國家,北京當局試圖減少駐美中國媒體的動作還是令人擔憂。尤其現在西方世界的政客,只要看到他們不認同的內容,就會使用「假新聞」的標籤詆毀新聞的信譽,這樣的發展又更令人擔憂了:只要外國媒體報導不符合北京當局想要呈現的形象——尤其是在國外呈現的形象——中國政府也開始採用假新聞這個詞來對付外國媒體。

實際上,本計畫所做的訪問都有一個共通點,那就是記者必須有好奇心、熱情、勇氣、機靈,才能得到想要的新聞。一九六七年正值文化大革命高峰,哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News,以下簡稱CBS)的毛利.薩佛爾(Morley Safer)曾藉由假扮成旅行社的人,才獲得進入中國「觀光」的機會;一九八九年天安門事件鎮壓行動後,美聯社的傑夫.懷登將底片藏在外國學生的內褲中,「坦克人」這張歷史性的照片才得以被世人看見;《紐約時報》的張大衛(David Barboza)花了好幾個月翻找堆積如山的公司紀錄,才得以記錄下中國領導人的貪污罪行。本書訪問的記者都想盡辦法克服重重難關,將他們對中國的最佳理解呈現給讀者、觀眾、聽眾。現在回頭看,最令人驚訝的並不是他們沒注意到,或弄錯多少事情,而是他們在極端的工作環境下,仍在報導裡呈現了多少正確的部分。

俗話說:記者寫下的是歷史的第一份草稿。現今美國和世界各國正面對著一個更極權、更強硬的中國,記者們透過近距離的觀察,用自己的話語講述他們在現代歷史每一個轉折所見的故事,讓我們更加了解這個世界上最複雜又最重要的國家之一。

最佳賣點 : 重現歷史上看不到的現場,披露新聞報導最深刻的功力。

上百位傑出記者口述,一窺中國近八十年歷史性時刻的幕後故事。

艾美獎、CNN傑出獎、杜邦獎、皮博迪獎得主齊邁可重磅力作

尹麗喬、沈伯洋、汪浩、辛翠玲、張潔平、黃兆年、黃奎博、楊念祖、蘇貞昌——聯合推薦(按姓名筆畫數排序)