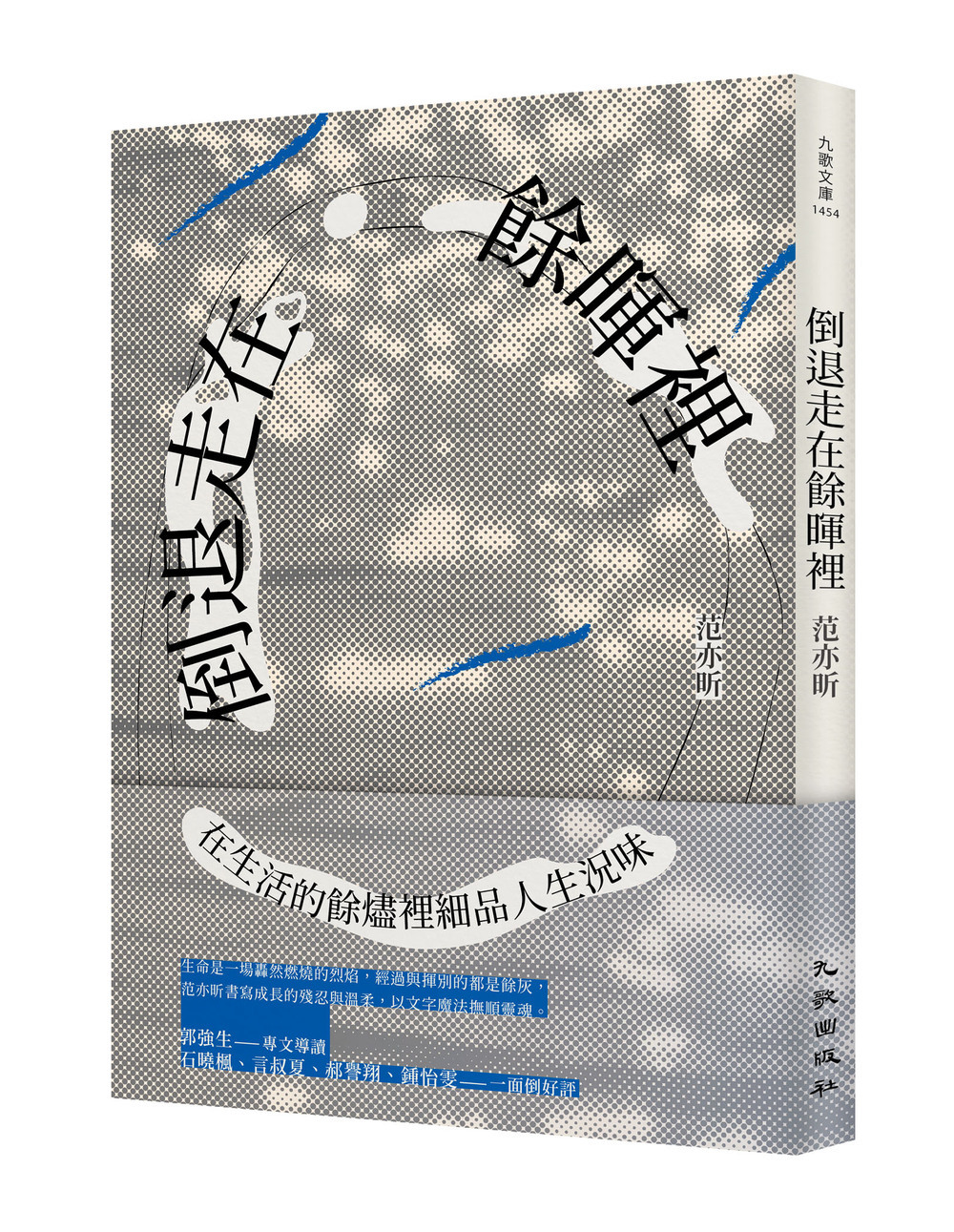

倒退走在餘暉裡

| 作者 | 范亦昕 |

|---|---|

| 出版社 | 健行文化出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 倒退走在餘暉裡:郭強生專文導讀石曉楓、言叔夏、郝譽翔、鍾怡雯一面倒好評在生活的餘燼裡細品人生況味生命是一場轟然燃燒的烈焰,經過與揮別的都是餘灰,范亦昕書寫成長的 |

| 作者 | 范亦昕 |

|---|---|

| 出版社 | 健行文化出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 倒退走在餘暉裡:郭強生專文導讀石曉楓、言叔夏、郝譽翔、鍾怡雯一面倒好評在生活的餘燼裡細品人生況味生命是一場轟然燃燒的烈焰,經過與揮別的都是餘灰,范亦昕書寫成長的 |

內容簡介 郭強生專文導讀石曉楓、言叔夏、郝譽翔、鍾怡雯一面倒好評火是意象,也是進入整本散文主題的一道門。火是野的,燃燒是痛苦的,餘燼是悲傷的。作者的獨特心緒流轉總可以意在言外,這就決定了好散文能否有獨立品味的指標。——郭強生范亦昕是備受矚目的文壇新秀,多篇作品入選九歌年度散文選並榮獲文學獎肯定,首部作品精選歷年來的創作,試圖書寫成長的殘忍與溫柔,猶如火焰的善惡明滅。范亦昕由火的意象入門,看到友人女巫J的獨特之處,喜歡燃燒的火很野是女巫的浪漫,〈如果魔法消失了〉,也是因為有魔法的人總是過度溫柔。童年社區的子母車大火,點燃作者內心苦痛的火柴,〈生活是餘燼〉,但生命燃燒的當下有華麗舞過的火光。〈養一頭獸〉藉由馴養馬的過程,回首自己與父母怒火衝突不斷的歷程。同名篇章〈倒退走在餘暉裡〉,飛機的航行像拋下日光般往夜晚奔去,在城市燈火闌珊處好好記住眼前父親真實的樣貌。全書一開始以魔幻的火花觀看遊覽寰宇,再回顧審視自我,覺察幽暗處的生命之光,最後一步步爬梳溫熱的家族軼事。范亦昕將日常生活的人事物以嶄新風貌呈現,獨特且細緻的文字有如野火焚燒般的明豔,也有餘燼後溢於言表的哀傷。她以與眾不同的方式與世界共處,練習走一條荒涼長大的道路,花費心力撫順孤寂的靈魂,認可自我可愛的模樣,發覺值得細品的人生況味。

作者介紹 范亦昕一九九一年生於桃園,落腳台北數十年,國北教大語創所畢,現職行銷企劃。相信寫作是魔法(或者是巫術),能蠱惑人心或者撫順靈魂。作品偶爾見刊於報章雜誌、線上媒體等,作品多次收錄於九歌年度散文選集,曾獲鍾肇政文學獎、教育部文藝創作獎等。

產品目錄 輯一 如果魔法消失了 如果魔法消失了 生活是餘燼 與調音師的午後 我以為我們可以 潮音海 午夜飛行 他體內有積雪 金魚街 指向水草豐茂之處 輯二 一切無有定相 那種人類 居有定所 孵石頭 躲在字裡面的 一切無有定相 重要的是 早晚的事 輯三 倒退走在餘暉裡 眠 無聊的小事 神的轉譯者 城市沒有神 燃燒之後 化蟲 養一頭獸 倒退走在餘暉裡 走一條無人的路

| 書名 / | 倒退走在餘暉裡 |

|---|---|

| 作者 / | 范亦昕 |

| 簡介 / | 倒退走在餘暉裡:郭強生專文導讀石曉楓、言叔夏、郝譽翔、鍾怡雯一面倒好評在生活的餘燼裡細品人生況味生命是一場轟然燃燒的烈焰,經過與揮別的都是餘灰,范亦昕書寫成長的 |

| 出版社 / | 健行文化出版事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864508051 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789864508051 |

| 誠品26碼 / | 2682911191008 |

| 頁數 / | 224 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*1 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 她的文字裡有一場燃燒的雪 郭強生

范亦昕的這本散文處女作雖是初試啼聲,但是已經展現出一個優秀散文創作者的諸種潛質。

近年來台灣散文創作似乎面臨了一些瓶頸,所以看到像她這樣的作品出現,格外讓人對她有所期待。

從一九七○年代開始,我們曾歷經過散文的黃金盛世,不論是張曉風、三毛、以及八○年代的簡媜、張曼娟,台灣讀者對散文的情有獨鍾無疑完全反映在暢銷書排行榜上。同時,我們亦有像楊牧、劉克襄、阿盛……這些一直在拓展散文題材與風格的名家,讓散文這個華語世界極特殊的文體繼續發揚光大。

曾幾何時,散文之所以為散文的理由被眾說紛紜越攪越渾,光是散文可不可以虛構就一直吵不出個結果。也許這個問題要分成三個層次來看。一是作者為何不寫自己的親身經歷,而要編造情節?二是作者為何挪用他人故事,但假冒自己是當事人?這以上都牽涉到作者個人的品德操守或是寫作能力問題,作為讀者的我們,無法得知內情,我們只能看到這究竟是不是一篇好作品。

所以,第三個層次的問題,也是核心的問題來了:怎樣算是一篇好的散文作品?

我擔任過許多文學獎的散文評審,有時也會跟其他評審意見相左。譬如,某次碰到一篇作品,寫的是自己妹妹有憂鬱症,但是全篇只有寫到媽媽照顧妹妹很辛苦,妹妹發病時是什麼狀況,文筆是流暢的,可是通篇的這個「我」沒有跟妹妹有過一點互動,文中從不曾出現姊妹交談與相處的片段。

我在講評時表達了我的疑惑:這個「我」若是作為小說中的第一人稱敘事者,讀者會覺得「我」的抽離不介入,是刻意讓她更像一個比妹妹精神狀態更需要被注意的「角色」。但是這篇是來投稿散文類的比賽,這樣的內容讓人覺得不合理。

我不是在質問作者是不是真有一個憂鬱症的妹妹,所以無關真實與虛構的問題,就算是編出來的故事要包裝成真人真事面貌問世,為什麼它不能讓人信服?所以是文章好壞的問題,而非素材的真實性與否。

詩,講求的是「韻味」。小說,則要看它能不能「破格」,還是只在堆砌一些老哴。散文,最難在一個「品」字。包括作者本身的品味,以及文字功力的品級。

當我閱讀這本《倒退走在餘暉裡》,我讀到了在我看來非常重要的這個「品」字。

火的意象,是這本散文集中最令人印象深刻的部分。「大火裡頭像是埋藏了夜色,而黑炭上面有著閃閃的紅點,是紅色的星子。於是整個宇宙好像就藏在火焰裡。」(〈如果魔法消失了〉)「每每起風時火焰扭動的時候不覺得很像舞蹈嗎?把我們俗氣的語言用舞的方式舞出來。」(〈生活是餘燼〉)你很難不被作者的文字吸引,因為她總能夠把日常生活中諸多的熟悉事物,賦予新的面貌後再次呈現我們面前。這是好的散文在文字描寫上必須有的品級。散文可以說一個故事,但屬於散文特有的質地,說故事的方法並不是訴諸情節鋪陳,而是文字傳遞出的共感。

火是意象,也是進入整本散文主題的一道門。火是野的,燃燒是痛苦的,餘燼是悲傷的。作者的獨特心緒流轉總可以意在言外,這就決定了好散文能否有獨立品味的指標。

「防風林裡如一場眾神的夢,年幼的身軀擦過眾神的鼻息。」(〈潮音海〉)「在草原上的日子我每天都去看駱駝……牠們同這片大地一樣寧靜與乾燥,牠們不像馬匹躁動,牠們緩且靜,而且彷彿能讀懂這個世界。」(〈指向水草豐茂之處〉)「飛行的人總是尷尬,尷尬地無法觸及兩端任何一座城,僅能在交界之處不停地滑行。」(〈午夜飛行〉)這些文字慢慢牽引我們走進屬於作者的世界,一個孤獨不羈,對這世界總細心端詳,卻又難掩落寞的靈魂。即便沒有第二、三輯裡更多自傳式的坦露,從第一輯中我們已經感覺如此真實的生活感,以及作者文字聲腔裡自然流瀉出的性情。

第二與第三輯在讀的時候,曾讓我出現了一點小擔心。畢竟作者還年輕,難免不受時下一些創作補助案或文學獎的影響,她似乎有把自己設定在「家族書寫」與「性別書寫」這個框架裡的傾向?

這也是近年來台灣散文陷入瓶頸後另一個讓人憂心的現象。朱自清在寫〈背影〉的時候,有考慮到家族書寫這回事嗎?寫〈荷塘月色〉的時候受到過自然生態文學評論的指點嗎?

散文在華語世界裡早有一脈傳統,內斂是其骨,自然是其魂。寫詩可以恣意狂放,寫小說不妨炫技賣關子,但是散文「品」之高度就在於不露斧鑿,一氣呵成。

但雖寫家族之事,仍有幾篇佳作。我特別喜歡〈他體內有積雪〉與〈眠〉。一個寫父親,一個寫母親,文字都含蓄細緻,卻又帶著抽離旁觀上一代的婚姻,同時又可與作者在其他篇章中自陳身為現代拉子的困境產生呼應。

那座小村莊破舊又雜亂,但雪覆蓋於上時一切看起來都很美好。那天他走在雪中,身上還帶著濃濃菸味,是剛下車時在等待妻的過程中燃燒了一根又一根的餘物,歲月與各種荒唐在他體內積了厚重的雪,我默默地渴望這個世界不要太過溫暖……

〈他體內有積雪〉

若有她這樣的一雙眼與一顆心,又何須在散文可不可以虛構這樣的假議題上糾結?

好的散文當如一個轉身,一個回眸,人生況味已盡在其中。

內文 : 如果魔法消失了

當我切掉那些腫瘤,魔法會跟著消失的。

午休結束後,回到辦公室喚醒了電腦,畫面右下方跳出了好久不見的人名。J從南國捎來了短短的訊息。

點開了對話框,我盯著螢幕停頓了許久,我沒有及時回覆,而是跟著喃喃念著那段訊息,想像著J的聲音在腦中響起,想像她講出魔法兩個字的時候,沉沉的共鳴夾雜著濃重濕氣,像是叢林裡起的大霧。

我的子宮長了一顆瘤,醫生說子宮被占據得滿滿的了,要全部切掉呢,我好怕切掉後魔法會跟著消失。

J一直覺得自己是女巫。我們分離許多年後,有一天她傳了訊息給我,告訴我說她現在是真的女巫了喔。我笑說,妳一直都是。我敲打著鍵盤,答答答的聲響在所處的小空間裡頭迴蕩,我回著訊息的同時想著,這個年代的女巫也要會用電腦,必須非常科技,草藥配方也許都在網路上,燃燒的各種材料大概也都是從購物網上訂購的吧。還是都市女巫也要上山採集呢?許多的問題浮現,我沒說出口這些突然砸進腦袋的延伸聯想。

有時候我真的相信她是女巫,大概從剛認識她那天就有這種感覺,我深信她肯定擁有某種魔法在體內,只是一直在社會框架下成長的我們,從來不被允許使用魔法,於是我們從來不知道如何使用所擁有的神奇能力。J也許比大多數人早意識到這件事,可能是J身上包裹的那層隱形泡泡剛好有個破口,於是她跟別人不太一樣,她可以感受到那些極其細微的、流露出的魔法能量。

我想每個人可能都被一層隱形的膜或什麼包裹著,類似一層隱形泡泡。在每個人的軀殼外都有一層這樣的泡泡存在,為了讓我們符合某種成長和生活的樣子,泡泡使我們和某些事物隔絕,強迫我們活在已經被設定與規範好的環境、感知與期待中。於是大多數人無法感受到魔法,僅只少數那些泡泡有點瑕疵的人(是的,我說的是瑕疵),或者可能萬中選一出生便沒有泡泡的那種非常人(有時候這個社會上稱其為異類),這些人便能感受到魔法的存在。

我想J的泡泡肯定有個破口,於是她很特別,也因此總是與世界格格不入。

她大二那年突然決定休學,在南部讀書的她從校務處興高采烈拿著休學單走出校門,立刻打了電話給我,接起電話的我在台北城裡的小辦公室錯愕地說不出話,再三確認她是否真的好好想清楚了。她說,是呢,想好了。學校的體制中她不知道自己能獲得什麼,她不想繼續活在這個框框裡頭了。那天在她休學單的框框上簽下了自己的名字,同時也在那張紙的小框框中擬著媽媽的簽名,她以此拆除了教育的框架。泡泡的破口因此更大了一些。

那天後,她好像又更接近女巫了一點。

和J分開很多年,她回到南國的生活樣貌我並不清楚全部的細節,分開後沒有太多頻繁的聯繫,但仍然保持著良善的交流,總在無法預期的時候會出現一兩句問候,偶爾是像夢一般的囈語,一來一往的回覆通常也不一定需要有邏輯,所有的對話也都沒有標準答案,當然也沒有任何需要依循的原則。比如我們會突如其來的談論起哲學,而我會回她宇宙星象;不時講起夢境,可能也談論宗教;偶爾我提起了神話,她則告訴我她此時此刻正在燃燒某種不知名的野草。說到燃燒,J真的非常熱愛火焰,這也是我覺得她很像女巫的原因之一。

第一次和J的旅行,我們在東海岸的荒涼沙灘上,搭起了營火堆。那片遠離市區的海岸空無一人,我記得入夜後海風極大,揚起沙像是掀起大霧,幾乎遮蔽整片天。沙灘沿岸全是散落的漂流木,我們循著浪打上岸又退去後所留下的水線行走,邊走邊揀選著木頭,有些木頭會扎人,但我們仍然徒手抱著一堆爛木,很野、很浪漫。很野,確實只有這個字能精準的形容那時候的我們,像是我們後來搭起幾乎高過頭的營火堆一樣,那團火焰也很野。要很野,才是女巫。她如此說。

我覺得所有的燃燒都很美,因為無法掌控,因為不日常,因為很野。東海岸那夜我和J依偎在營火邊,雖然是七月的夏季,但入夜後的海風吹來仍然感到滿是涼意,只有火是溫熱的,只有在火邊的我們是溫熱的。我們把爛木一一丟進焰火中,參雜著水分的木頭會發出啪滋的炸裂聲,水分讓木頭崩壞,軀體裂開,殘留的樹皮炸成薄薄碎屑,木頭開始焦黑與煋紅,最後會成為炭。火焰就要燃盡,微光裡頭滿是已燒盡為炭的漂流木殘骸,大火裡頭像是埋藏了夜色,而黑炭上面有著閃閃的紅點,是紅色的星子。於是整個宇宙好像就藏在火焰裡。

那時候我想,這是J的魔法吧。只有她親手搭起的營火能燒出一個宇宙。

可是這個世界,好像真的不那麼適合女巫生存。前幾年J結婚了,登記後的沒幾天,她的男人就要服刑許多年,而她早就知道這一切。想起她申請休學那時,我用一樣的語氣問她,妳確定嗎?她說,是呢,想好了,必須結婚才能夠探監。這一切聽起來是這麼合理卻又這麼不合常理,在框框裡的我們腦袋像是宇宙爆炸般無法輕易接受這一切。想到了獵巫的年代,是不是正是因為沒有辦法消化自己無法理解的訊息,於是決定以毀滅的方式,好讓自己對於不理解的無能為力感得以被撫平。

在這樣的世界裡當一個女巫,肯定很辛苦吧。我沒有開口問過她,但我很想問。我很想問她,我們分開這幾年,她過得好嗎?這個世界有善待她嗎?身上的魔法是否有被這個世界磨耗掉呢?因為我知道這個世界並不總是那麼友善,畢竟大多數時候,我們是不被允許使用魔法的人類。

當我切掉那些腫瘤,魔法會跟著消失的。J那天擔憂地向我說。她又說,先前打耳洞的時候,魔法就已經少了一些,現在要切掉這些腫瘤,是不是魔法就要全部消失了?

我不確定她在擔心什麼,但我覺得這個世界這些年來一直試圖想讓她成為普通的人。而J也順應著世界為了生存而兼任了許多工作,為了看起來普通而變成社會化的人,為了討好父母而回到家鄉。那麼這樣還能算是一個真正的女巫嗎?這麼多年來,我第一次感受到她的害怕,女巫該是對世界沒有恐懼的,並且當木樁腳下的大火燃起時,也能以傲視的姿態看向遠方的。可是世界總是很殘忍,而有魔法的人總是過度溫柔。

不會的,我說。那些魔法,是長在妳的體內的,是深根的,是妳的。

那天的談話就到這句,她便沒有再回我了。許多天後,我突然想起便問她什麼時候開刀。過了大半天,我的訊息通知跳了出來,沒有告訴我開刀的時間,但她說,我很想念我們的聖誕節,那永遠是最好的聖誕節。

我點開訊息靜置著,無須回覆,我知道,她仍然是個有魔法的人。這樣很好。

養一頭獸

年幼的時候,偶會聽到親朋好友群聚著議論各家的孩子,常提到我,他們總是低聲地說,這孩子脾氣壞要多注意,那些話語那麼細細碎碎彷如耳語,卻總是會恰好被我聽見。講的是我。

每當我胡亂地鬧了一番脾氣和父親和母親爭辯時,他們也會說我脾氣壞要改改,但他們沒說的是,不論我多壞他們仍舊愛我,這要到我好多年後長大了才懂他們沒說出口的這些。我稚嫩的歲月裡因為無知而塞滿了過多的自卑和自尊,於是我在壞的時候很壞,不該壞的時候更壞。

離開學校那年,毅然決然地跑到了南部待在一間小小的馬場,依舊維持過去一貫的任性,我沒有和家人們討論,只是告知。我一直都習慣告知,這樣就不會有任何被打擊的可能。自卑讓我不敢張揚自己的想法,自尊則讓我害怕被否定,所以不討論,只是告知。

「怎麼讓女兒去做這種粗重工作呢?」

「讀到大學了然後跑去養馬,浪費啊。」

「做這種勞苦的工作沒出路啦。」其實我知道他要講的是沒出息。

告知的時候父親與母親都沒說什麼,親戚朋友們聽說這家女兒一畢業就要跑到南部養馬紛紛都成了人生智慧大師,看透社會、摸透人生,突然都知道什麼樣的人生選擇最適合孩子、什麼樣的路最適合我。可他們從來不真的認識過我。我只是他們口裡脾氣壞又胡亂生活的孩子。

母親這輩子從未對我說一個不字,畢業那年也是。唯一的不只有父親開著車載著一家人一起從桃園開了半天到南部那天。那天後車廂裡載著我簡單的行李和母親準備的補品、泡麵、餅乾等糧食,父親把車停靠在我南部租屋處附近的路口,停好車後父親幫著我將行李從車廂裡扛起放在我腳邊,我愣愣地站在馬路邊看進車窗裡母親的臉,覺得胃在翻攪,有些什麼從體內向上湧出卻全部卡住胸口,像難產。南部的濕熱讓人躁,讓人心慌,慌得我忘記那天到底對他們說了些什麼,只記得母親說:「不要餓到了,不要累壞了,不要委屈了。」之前與之後母親再沒有對我的人生說過一個不字。

南部的濕熱是鑽心的蟲,一條條爬滿毛孔深入肉身,熱氣在腹腔裡竄,整個人都要滾了起來。在每個天還沒亮的早晨,陽光很斜很斜從山的那邊鋪過來,小鎮會被鋪上金黃的紗,我得往海的方向騎,迎面吹來的風都是暖的,越靠近海邊風便開始夾帶著鹹鹹的海味,嘴裡有時候可以嚼到沙。

我叫牠們小野獸。每個早上我看牠們嚼著草,我想著牠們嘴裡是不是也有沙。在靠海的馬廄裡每天都是修行,我與小野獸們的修行,我與我自己的修行。

母親曾開玩笑說我連自己都養不活了怎麼養馬。要養些什麼真的好難,小時候養的蠶寶寶總不比同學的肥碩,某一年生日父親送了兩隻白文鳥養在外頭鳥籠裡卻被野貓給擄走了。養東西好難。我要怎麼去養這一匹匹巨大又如孩子般的獸?

小野獸們是聰慧無比的,他們偶爾乖順也偶爾野蠻。每日的修行從早晨的打掃開始,打掃辦公室,打掃園區內的落葉,打掃馬廄內的草枝與木屑,打掃小野獸們廄裡的排泄。牠們的排泄物是一球一球的,不難聞反而帶著草香,揉雜著廄裡的木屑香以及獸身上皮毛獨有的油脂味。這是修行的氣味。像是每一種修行都伴隨著某一種無法被否定的獨特的香氣,捻數佛珠時的檀木味,參拜時一種燃燒的焦味,禮拜時蠟融去的氣味。還有小野獸們汗涔涔的時候,偶爾會讓我想起家的氣味。小野獸的體熱使得氣溫微微上漲,空氣中嗅得到帶著鹽分的氣味,一家人窩在一起的時候也總是讓空間內的氣溫上漲,我們互相嗅聞得到彼此。

鄉愁也是一種修行。

還沒離開家的時候總是想著若有那麼一天定要跑得越遠越好。所有的孩子都是這樣的,在家的時候想離家,可只有在你真正上路之後才會明白什麼是家。這裡近二十間馬廄,每一匹小野獸都來自世界上某個角落,牠們有沒有鄉愁?頂尖的育種者挑選了世界各地致優品種,保存了冠軍馬的精子,基因凍結在一罐罐玻璃瓶中,讓幼小的野獸們附著張張血統證書以一種可能沒有愛的方式誕生。牠們來自世界各地,也有可能全部來自同一個精子儲藏室,那這樣還需不需要鄉愁?

假若牠們真的有鄉愁卻也無法言說。我們缺乏了彼此都能通達的語言,一切只能仰賴眼神以及手勢,或者鞭子。在鞭子前小野獸們學會服從,有些野獸們則學會如何地更壞。老闆教導我們拿著鞭子的時候是一種張揚,張揚我們的權勢與威嚴,以一種脅迫的姿態膨脹我們根本不及野獸們一半的身子。這不是一種馴,馴應該是更加溫柔的途徑。老闆也從不說不字,除了某一個調教的午後,他揮甩著鞭子說:「不要讓牠停,不要讓牠野,不要讓牠看低你。」

小野獸是巨大的神靈,牠們每一個踏步或甩頭都會拉張肌肉,紋理在野獸身上收張,一束一束的肌理清晰可見,奔跑的時候速度會拉出鬃鬚的線條。

「怎麼會這麼美。」

調教野獸的那個午後,我將調教繩扣上小野獸的口銜,金屬口銜啣在牠柔嫩的口中,鬃散亂在頸的一側,我理順了那些雜亂的毛讓牠肌理分明的頸袒露在我眼前,將手掌扎實地貼著,感受牠的體溫以及粗大血管裡汩汩流著的血。我想喊牠對牠說些什麼能安心的話卻喚不出名。太野的獸不配有名。一些馬廄門口貼著血統證書以及名字。荷蘭,Golden;德國,Caesar;美國,勇士;比利時,白白。我領著走向調教場的牠沒有名,只有臀部烙著繁殖場的縮寫以及編號,老闆讓我們喚牠62,牠只是一串數字。

調教是一種教導馬匹與人正確互動的過程,我們讓馬匹學習服從以及認識指令。長長的調教繩繫於馬匹的頭部,馬匹與調教者之間繩長約十米,其餘調教繩我們總是收攏後掛於手臂,調教中的馬匹以調教者為中心逆時針或順時針慢步或快步。這是一個以人為中心的遊戲,牠們沒有人可以退出。這個世界人類似乎總是習慣將自己放在中心。

世界不會一直繞著我們轉的。

62沒有在鞭子前學會服從。那天我將調教繩一寸一寸釋放,五米、十米,拉出適當的半徑距離,牠沒有像其他小野獸們在沙地上踩踏出完美的圓型蹄跡,牠是一道如閃電的切線,那個還沒完成的圓以及飛奔而去雜亂的蹄印恍如一道疤。絕對完美體制下的一道疤。調教繩還握在我手裡,62是蓄滿了力量的巨大神靈,牠揚起了前蹄展示一種神諭,奔去的同時繩索在我手中被抽離,快速被抽走的繩索讓掌心留不住皮與肉,我雙手發燙且濕潤。我們都太自以為是了,遠方的62咧著嘴對我嘶鳴,磨擦破的掌心灼熱地一路燒著,燒進了心底。我們都太自以為是了。

這馬很壞,沒用。老闆無所謂的把馬趕回了馬廄,像是在說我。像是幼年時總是好不起來那樣,很壞,沒用。站在62的馬廄前眼淚終於滿到跌出了眼眶,用手胡亂抹去淚水,掌上的血水混著淚,一塌糊塗。「我不是真的壞」我哽咽到字與字都糊在一起,一灘灘濃稠的思緒被我用很笨拙的方式擠出。我們都不是真的壞。

在一個沒有人注意的午後62被運走了,運馬的貨車來載著牠去了很遠的地方。我知道牠從來沒有真的壞過,後來我明白牠的壞是一種驕傲的美麗。62離開前我曾站在馬廄前與牠對視,掌心的傷尚未癒合,新生的肉很嫩,少了皮的包覆感到異常赤裸,碰觸的時候好似可以直接觸及靈魂。我用缺少了皮的掌再次貼上62的軀幹,牠沉沉的呼吸規律地如亙古的準則,世界似乎就只能隨著牠吸吐的頻率轉動。牠溫順又美好,巨大的溫柔透過赤裸的掌被感受到,那個瞬間我知道這世界上沒有什麼真正的壞,都只是需要被感受,都只是需要用溫柔的途徑被感受。

要如何養一匹匹巨大如孩子般的獸?不知道那些青澀的歲月裡有沒有人問過母親要如何養一個不那麼好的孩子。

而後來我從很遠的地方回家了。我沒有血統證書但我有鄉愁,鄉愁即是一種血脈的證明,我不用印刻貴族的基因母親也喚得出我的名。回家時我什麼都沒有,沒有積蓄,沒有出路,沒有方向,跟畢業那時一樣,我只是從一個不知道該如何容身的地方起身移動到下一個也還不知道該如何生活的地方,我什麼都沒有的回到家。那天,母親只是說了:「回來了,真好。」

很多年以後我在遙遠的山的另一邊見到了62,有了名的62,牠仍然野,眼神裡關不住神的姿態,可是牠野得很美。見到牠那天牠正奔跑於廣袤的縱谷田野中,剛要入夏,花開得正好,綠草因雨的滋潤而抽得極高,蓋去了牠的的蹄,每一次跨出一個步伐揚蹄時都讓沙塵與牠一起飛舞,一些花被碰撞而散落,牠的速度捲起了黃沙和花。62奔跑的時候是一場田野裡的秀。日落時新的主人一手提著蓄了八分滿水的水桶,另一手拖著大大的網袋,裡頭塞滿了乾草,他沒拿鞭,只是立於馬廄前望著前方喊:「Fenta!回家了。」

「回家了真好,我的小獸。」

最佳賣點 : ★收錄《九歌111年散文選》和《九歌112年散文選》中的〈與調音師的午後〉、〈如果魔法消失了〉,以及榮獲鍾肇政文學獎的〈倒退走在餘暉裡〉。