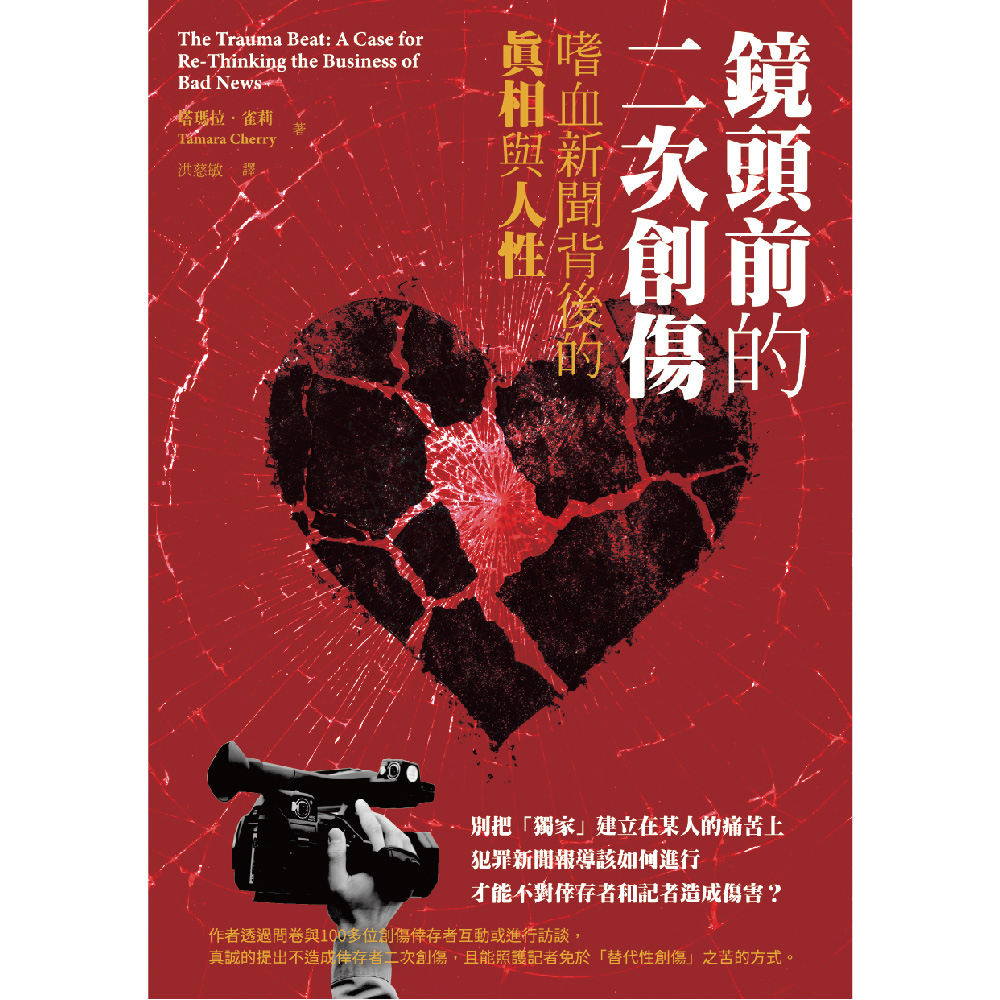

The Trauma Beat: A Case for Re-Thinking the Business of Bad News

| 作者 | Tamara Cherry |

|---|---|

| 出版社 | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| 商品描述 | 鏡頭前的二次創傷: 嗜血新聞背後的真相與人性:一名得獎犯罪新聞記者對媒體生態的深刻反思透過突破性的調查訪談,探討媒體報導對受害者和記者造成的衝擊 為什麼有些受害 |

| 作者 | Tamara Cherry |

|---|---|

| 出版社 | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| 商品描述 | 鏡頭前的二次創傷: 嗜血新聞背後的真相與人性:一名得獎犯罪新聞記者對媒體生態的深刻反思透過突破性的調查訪談,探討媒體報導對受害者和記者造成的衝擊 為什麼有些受害 |

內容簡介 一名得獎犯罪新聞記者對媒體生態的深刻反思 透過突破性的調查訪談,探討媒體報導對受害者和記者造成的衝擊 為什麼有些受害者家屬在悲痛親人遇害後,必須忍受大量媒體不必要的關注?而有些受害者家屬卻乏人問津?才剛從最近的大規模槍擊案中死裡逃生沒幾秒鐘,就有麥克風塞到面前,這是什麼感覺?這又對拿著麥克風的記者有什麼揮之不去的影響?《鏡頭前的二次創傷》以最真實的細節探索和反思,見證記者從無知到理解、羞愧到療癒的過程。 【重點介紹】 揭露攝影機和記者離開後不為人知的祕辛, 一本具有原創性和反省力的重要傑作! 《鏡頭前的二次創傷》結合了調查報導和回憶錄,是一本令人大開眼界的著作,作者塔瑪拉·雀莉曾在大城市擔任犯罪記者,她運用備受肯定的記者技能審視媒體對創傷倖存者的影響,以及創傷對媒體從業人員的影響。塔瑪拉記錄了那些創傷被攤在大眾面前的故事,同時也面對自己過去在犯罪報導中曾犯下的所有錯誤。 塔瑪拉·雀莉報導過的主題從凶殺、死亡車禍到性侵害和大規模暴力都有,她揭露了一個讓創傷倖存者和記者失望的新聞生態。她透過問卷與100多位創傷倖存者互動或進行訪談,有71名凶殺和死亡車禍的倖存者塡寫了研究調查,其中五分之一提到了他們與媒體互動時存在著隱私方面的擔憂,十分之一的受訪者描述了媒體對他們生活造成直接、負面與長期的影響。 「見到血,才能見頭條。」 記者經常主導犯罪新聞的報導, 但這是因為要揭露重要的議題,而不是消費他人的痛苦。 在事發現場,每位記者輪流以各式尖銳問題採訪受害者或加害者的家屬,甚至倖存者,期待挖到大獨家,讓這些原本就傷痕累累的人,一遍又一遍講述不願意再想起的事情,造成二次傷害。然而看似冷酷無情的記者們,其實也受到來自現場的殘酷畫面、家屬的控訴衝擊。作者總是忍著淚水進行訪問,在回程時為受害者與其家屬哭泣,然後第二天所有事情重來一遍,下個月、下一年,反覆地發生。 媒體對創傷倖存者和報導者都會造成有害的影響。犯罪新聞報導該如何進行,才能不對倖存者和記者造成傷害?記者的創傷教育來得還不夠快。讀者可以透過這本書了解為何媒體業發展至此,了解記者為什麼如此冷漠;而媒體工作者可以從作者問卷的反思,學習如何在報導真相的同時,不會再次傷害家屬,進而一起努力改變新聞媒體的報導生態。作者並於書末忠誠的提出不造成倖存者二次創傷,且能照護記者免於「替代性創傷」之苦的方式。 創傷報導很重要。它可以讓領導人承擔責任;可以推動變革;可以激發同理心。如果創傷故事能好好地被述說,將會帶來多麼令人震撼的力量。

各界推薦 •跨域推薦(依來函順序排列) 岑永康 資深媒體人 江仲淵 「歷史說書人History Storyteller」創辦人 呂秋遠 執業律師 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家•好評推薦「塔瑪拉.雀莉以真誠和同理心提出關鍵問題,探討記者該如何處理有關創傷的故事。」——蘿蘋.杜麗特(Robyn Doolittle),《活該:在#MeToo時代什麼是公平的》(Had It Coming:What’s Fair in the Age of #MeToo)作者「《鏡頭前的二次創傷》是必備讀物,它迫切呼籲新聞業做出改變,也是負責任新聞業力量的證明。每個新聞編輯部都應該有一本。」——溫蒂.吉里斯(Wendy Gillis),《多倫多星報》犯罪記者「塔瑪拉·雀莉是一名出色的記者,她重新檢視自己報導大城市犯罪事件的實地經驗,以原創研究的精神深入剖析媒體對暴力犯罪的態度。她的親身描述不但啟迪人心又絲絲入扣,揭露攝影機和記者離開後的不為人知的祕辛。《鏡頭前的二次創傷》是一本具有原創性和重要性的傑作,展現這個產業最好和最壞的一面,以及『太多』、『太少』之間錯綜複雜的關係,讓每位讀者都能深受啟發。」——阿德里安.亨弗瑞斯(Adrian Humphreys),《國家郵報》資深犯罪記者、暢銷書《執法者》(The Enforcer)作者「我們不一定會意識到自己與他人互動所帶來的影響,但《鏡頭前的二次創傷》從一名記者的角度讓我們學到艱難的課題。對任何與創傷及犯罪受害者互動的人來說,這是一本內容豐富、意義重大的讀物,提供創傷知情的案例,讓受害者能夠講述他們想要分享的故事。這本書是一份禮物。」——艾琳.葛林(Elynne Greene),拉斯維加斯大都會警察局受害者服務與人口販賣防治主管「塔瑪拉正在找回人性!在這本著作中,她誠實描述並深刻反思自己身為前犯罪記者的工作,我們認識到,媒體對創傷倖存者和報導者都會造成有害的影響。塔瑪拉證明了創傷知情系統對所有相關人員的心理健康和福祉是重要且必要的。此外,她改變制度的方式以人為尊,這樣的心意和熱情令人大為感動!」——寶拉.里維羅(Paula Rivero),創傷治療師、《我的名字叫創傷,我很棒!》(My Name Is Trauma and I am Awesome!)作者「我們這些因為媒體而再度受創的創傷倖存者可以鬆一口氣。正如《鏡頭前的二次創傷》中的倖存者故事所述,記者的創傷教育來得還不夠快。這本大膽創新的書挑戰新聞業,刺激它變得更好。」——露易絲.戈德堡(Louise Godbold),創傷專家、打破沉默者「塔瑪拉.雀莉以多年報導犯罪新聞的經驗舉起一面照妖鏡,反映出創傷事件的媒體亂象,並且讓我們知道怎麼樣可以做得更好。」——鄧肯.麥庫(Duncan McCue),《去殖民化的新聞業:原住民社群報導指南》(Decolonizing Journalism: A Guide to Reporting in Indigenous Communities)作者「力道強大、引人入勝又感人肺腑。這本書鉅細靡遺地描述頭條新聞背後不為人知的痛苦,為新聞產業敲響了警鐘。」——喬·希利(Jo Healey),前BBC記者、「創傷報導」訓練計畫創辦人兼主持人及《創傷報導:給記者的敏感故事報導指南》(Trauma Reporting: A Journalist's Guide to Covering Sensitive Stories)作者「《鏡頭前的二次創傷》促使你思考,我們有什麼樣的新聞業,以及我們想要什麼樣的新聞業。」——彼得.曼斯布里奇(Peter Mansbridge),退休CBC新聞首席記者、《全國》新聞主播、《非公開》(Off the Record)作者、《彼得·曼斯布里奇之橋》主持人

作者介紹 作者:塔瑪拉.雀莉(Tamara Cherry)是一位居住於加拿大雷吉納的得獎記者、創傷研究員與媒體評論家。曾在加拿大最大的新聞編輯室報導犯罪新聞達15年之久。她創辦了「Pickup Communications」公關公司,致力於改變創傷倖存者和媒體互動以及被媒體影響的方式。譯者:洪慈敏英國倫敦國王學院國際關係碩士,輔仁大學跨文化研究所翻譯學碩士班。現為專職口筆譯者。

產品目錄 目錄各界推薦序言閱讀前的說明1.金寡婦2.葛瑞格利·史都華的母親3.羶色腥新聞搶先報4.受創傷的大腦5.過度曝光6.壞的、醜陋的、好的,再次重複7.道德預設的一搭一唱8.奪走故事的人9.受害者之友10.當轉播車離開時11.危險信號12.知情意圖13.奇怪又孤獨的創傷14.理性的人15.經典案例16.停車場17.就是不一樣後記致謝註釋

| 書名 / | 鏡頭前的二次創傷: 嗜血新聞背後的真相與人性 |

|---|---|

| 作者 / | Tamara Cherry |

| 簡介 / | 鏡頭前的二次創傷: 嗜血新聞背後的真相與人性:一名得獎犯罪新聞記者對媒體生態的深刻反思透過突破性的調查訪談,探討媒體報導對受害者和記者造成的衝擊 為什麼有些受害 |

| 出版社 / | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789570536065 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789570536065 |

| 誠品26碼 / | 2682842638009 |

| 頁數 / | 400 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x 21 x 2.4 cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 序言

我說不上來哪個時刻、哪個故事或甚至哪一年讓我發覺到自己的工作讓我惴惴不安。是一開始我忍不住一直想像弟弟會以什麼方式死掉嗎?還是在一場晚宴上,我若無其事地說出一些未經報導的可怕案件細節,語畢才注意到周遭本來都在聊天的友人們全都靜了下來,用厭惡和困惑的眼神盯著我?還是直到幾個月前,我在攪拌鬆餅糊,孩子們在看卡通,我因為丈夫去買我的生日禮物,比預期花了更久的時間而氣到飆淚?

沒差,因為這本書的重點不在我身上,不算是。的確,對一個在公領域把自己的私生活保護得很好的人來說,我以自己想像不到的方式分享了許多私人細節。但我這麼做是希望你可以了解,了解記者在報導慘劇時,為什麼會做這些事;了解這些事對受創傷的人會有什麼影響;也了解受創傷的人對記者會有什麼影響。

在寫這本書之前,我以為我都了解了。畢竟,我在創傷產業也打滾了快十五年。凶殺、死亡車禍、性奴。讓你看到哭出來的新聞,我可能都報導過。我讀真實犯罪書籍、看真實犯罪紀錄片,這份工作更是讓我接觸到愈來愈多真實犯罪的相關人士:警察、律師、掃描儀操作員與其他犯罪記者。我知道如何找到最近失去親人的家屬:肉搜、在現場守株待兔、聯絡葬儀社等,一大堆你聽了會打從心底厭惡的方式。我一直為自己是名好記者自豪。一名資深的都會警察曾經跟我說:「你知道我為什麼都叫人去跟你談嗎?因為你關心受害者。」我是真的關心他們。我在採訪時忍住淚水,在法庭上做筆記時搖頭,在開長途車回家的路上為受害者及家屬哭泣。然後隔天把心情整理好,重新再來一次。一次又一次。

我深愛我的工作,以一種扭曲的方式,就像創傷上了癮,不斷被警察無線電、即時新聞和沒完沒了的截稿日期推著跑向犯罪現場和法庭。當某位正經歷人生至暗時刻的人願意緩緩道出他的噩夢時,我得先「衝、衝、衝」才會「停、停、停」。一開始,我希望我寫的報導能讓讀者感同身受。到最後,我才了解,它變成了我自己的情緒出口,每每趕出稿子之後,雙眼總是盈滿淚水。

事實證明,當時我對許多事情懵懂無知,唯一知道的是,我希望自己能對世界有所貢獻,而我以為我的工作能讓我做到這一點。

即便如此,這一行還是有地方讓我感到不自在,覺得「一定還有更好的方法」。像是我有一次在下午三點左右擬好了稿子,要報導一起引人注目的四人死亡車禍,調查人員呼籲肇事者出面投案,另一家新聞媒體的競爭對手兼朋友打電話過來,問我是不是正要過去那對姊妹的家。死者當中有一名年輕女子和她十多歲的妹妹,她們的父母只有這兩個孩子。

這位競爭對手兼朋友跟我一樣,對上門採訪感到不自在,所以我猜,他一方面是想幫我,另一方面是不想當唯一一個感覺糟糕透頂的人。他給了我住址,我知道他(我的競爭對手)可能會過去採訪,想像老闆會有什麼反應,便動身出發。我抵達時,這位競爭對手兼朋友正在門廊採訪悲傷的父親,悲痛的父親手裡拿著女兒們的相框。我和攝影師同事在人行道上尊重地(對,我不知道該不該用這個詞)等著輪到我們。我的競爭對手兼朋友離開時,我小小聲地說了謝謝,然後走向那位父親,像平常一樣說:「發生這種事真的很遺憾,我知道你剛剛已經說過一遍,但可不可以請你……」接下來便進行採訪,他再次哭著描述那些細節。我們轉身離開時,另一個競爭對手兼朋友和他的攝影師同事正站在人行道上,臉上掛著真誠的悲傷和同情的微笑,等著我們走過去,然後步向心碎不已的死者父親。我不知道之後還出現了幾個記者。我趕著回去現場整理稿子,準備上六點鐘的新聞。

這是讓人搖頭的典型例子,一個平凡家庭被迫在公眾舞臺上哀悼。這給我留下了一種愈來愈難以擺脫的挫敗感。

那次事件過了幾年後,我結束了記者生涯,立志要用我所看到的壞事做一些好事。我創辦了「拾報公關公司」(Pickup Communications,「Pickup」指的是記者拍攝死者照片,進而採訪家屬的行為),從支持創傷受害者到支持創傷受害者和記者,再到嘗試改變創傷受害者和媒體的互動,以及被媒體影響的方式。我發推特(現稱X社群)文、寫專欄,並發起了一個研究計畫,它和我犯罪記者生涯中的許多片段一樣,對我的人生產生了深遠的影響,也啟發我寫了這本書。

這個計畫針對北美各地的一百多名創傷倖存者進行了調查或訪談。他們都是凶殺、死亡車禍、性侵害、人口販賣或大規模暴力的倖存者,來自大城、小鎮、有錢人家、貧窮人家及所有介於兩者之間的家庭。他們經歷的案件有的你光聽日期或地點就有印象,有的你聽都沒聽過,因為調查人員或記者不認為你需要知道。

至於記者,他們也是我調查的對象。你可能對出現在失親家屬門前的記者有一些意見,認為他們是霉體、妓者、禿鷹,我很確定我什麼難聽的字眼都聽過,但這本書的目的不是譴責。我真心相信,大部分報導創傷事件的記者都在努力做好事。

這個計畫的綜合結果對我個人來說是清算,希望對業界也是。我指的不只是那些在人行道上等著分一杯羹的記者,而是整個生態圈。高層主管、調查人員、倖存者支持人員、看熱鬧的群眾、你。

制度沒有崩壞,它本來就是這個樣子。是時候把它拆掉了。

我非常、非常努力地做到言行一致,實踐所謂的創傷知情新聞工作,我真心希望自己做對了,或至少盡可能不去造成更多傷害。不過,這段旅程最令人意外的收穫,也許是讓我認清自己要學的東西太多了。因此,我相信未來的學習之路還很長。

這個計畫的參與者,不管是倖存者、倖存者支持人員還是記者,絕大多數都給了我這樣的反饋:「終於有人談論這個議題了!大家需要了解!」

希望你讀完這本書之後就會了解。

自序 : 序言

我說不上來哪個時刻、哪個故事或甚至哪一年讓我發覺到自己的工作讓我惴惴不安。是一開始我忍不住一直想像弟弟會以什麼方式死掉嗎?還是在一場晚宴上,我若無其事地說出一些未經報導的可怕案件細節,語畢才注意到周遭本來都在聊天的友人們全都靜了下來,用厭惡和困惑的眼神盯著我?還是直到幾個月前,我在攪拌鬆餅糊,孩子們在看卡通,我因為丈夫去買我的生日禮物,比預期花了更久的時間而氣到飆淚?

沒差,因為這本書的重點不在我身上,不算是。的確,對一個在公領域把自己的私生活保護得很好的人來說,我以自己想像不到的方式分享了許多私人細節。但我這麼做是希望你可以了解,了解記者在報導慘劇時,為什麼會做這些事;了解這些事對受創傷的人會有什麼影響;也了解受創傷的人對記者會有什麼影響。

在寫這本書之前,我以為我都了解了。畢竟,我在創傷產業也打滾了快十五年。凶殺、死亡車禍、性奴。讓你看到哭出來的新聞,我可能都報導過。我讀真實犯罪書籍、看真實犯罪紀錄片,這份工作更是讓我接觸到愈來愈多真實犯罪的相關人士:警察、律師、掃描儀操作員與其他犯罪記者。我知道如何找到最近失去親人的家屬:肉搜、在現場守株待兔、聯絡葬儀社等,一大堆你聽了會打從心底厭惡的方式。我一直為自己是名好記者自豪。一名資深的都會警察曾經跟我說:「你知道我為什麼都叫人去跟你談嗎?因為你關心受害者。」我是真的關心他們。我在採訪時忍住淚水,在法庭上做筆記時搖頭,在開長途車回家的路上為受害者及家屬哭泣。然後隔天把心情整理好,重新再來一次。一次又一次。

我深愛我的工作,以一種扭曲的方式,就像創傷上了癮,不斷被警察無線電、即時新聞和沒完沒了的截稿日期推著跑向犯罪現場和法庭。當某位正經歷人生至暗時刻的人願意緩緩道出他的噩夢時,我得先「衝、衝、衝」才會「停、停、停」。一開始,我希望我寫的報導能讓讀者感同身受。到最後,我才了解,它變成了我自己的情緒出口,每每趕出稿子之後,雙眼總是盈滿淚水。

事實證明,當時我對許多事情懵懂無知,唯一知道的是,我希望自己能對世界有所貢獻,而我以為我的工作能讓我做到這一點。

即便如此,這一行還是有地方讓我感到不自在,覺得「一定還有更好的方法」。像是我有一次在下午三點左右擬好了稿子,要報導一起引人注目的四人死亡車禍,調查人員呼籲肇事者出面投案,另一家新聞媒體的競爭對手兼朋友打電話過來,問我是不是正要過去那對姊妹的家。死者當中有一名年輕女子和她十多歲的妹妹,她們的父母只有這兩個孩子。

這位競爭對手兼朋友跟我一樣,對上門採訪感到不自在,所以我猜,他一方面是想幫我,另一方面是不想當唯一一個感覺糟糕透頂的人。他給了我住址,我知道他(我的競爭對手)可能會過去採訪,想像老闆會有什麼反應,便動身出發。我抵達時,這位競爭對手兼朋友正在門廊採訪悲傷的父親,悲痛的父親手裡拿著女兒們的相框。我和攝影師同事在人行道上尊重地(對,我不知道該不該用這個詞)等著輪到我們。我的競爭對手兼朋友離開時,我小小聲地說了謝謝,然後走向那位父親,像平常一樣說:「發生這種事真的很遺憾,我知道你剛剛已經說過一遍,但可不可以請你……」接下來便進行採訪,他再次哭著描述那些細節。我們轉身離開時,另一個競爭對手兼朋友和他的攝影師同事正站在人行道上,臉上掛著真誠的悲傷和同情的微笑,等著我們走過去,然後步向心碎不已的死者父親。我不知道之後還出現了幾個記者。我趕著回去現場整理稿子,準備上六點鐘的新聞。

這是讓人搖頭的典型例子,一個平凡家庭被迫在公眾舞臺上哀悼。這給我留下了一種愈來愈難以擺脫的挫敗感。

那次事件過了幾年後,我結束了記者生涯,立志要用我所看到的壞事做一些好事。我創辦了「拾報公關公司」(Pickup Communications,「Pickup」指的是記者拍攝死者照片,進而採訪家屬的行為),從支持創傷受害者到支持創傷受害者和記者,再到嘗試改變創傷受害者和媒體的互動,以及被媒體影響的方式。我發推特(現稱X社群)文、寫專欄,並發起了一個研究計畫,它和我犯罪記者生涯中的許多片段一樣,對我的人生產生了深遠的影響,也啟發我寫了這本書。

這個計畫針對北美各地的一百多名創傷倖存者進行了調查或訪談。他們都是凶殺、死亡車禍、性侵害、人口販賣或大規模暴力的倖存者,來自大城、小鎮、有錢人家、貧窮人家及所有介於兩者之間的家庭。他們經歷的案件有的你光聽日期或地點就有印象,有的你聽都沒聽過,因為調查人員或記者不認為你需要知道。

至於記者,他們也是我調查的對象。你可能對出現在失親家屬門前的記者有一些意見,認為他們是霉體、妓者、禿鷹,我很確定我什麼難聽的字眼都聽過,但這本書的目的不是譴責。我真心相信,大部分報導創傷事件的記者都在努力做好事。

這個計畫的綜合結果對我個人來說是清算,希望對業界也是。我指的不只是那些在人行道上等著分一杯羹的記者,而是整個生態圈。高層主管、調查人員、倖存者支持人員、看熱鬧的群眾、你。

制度沒有崩壞,它本來就是這個樣子。是時候把它拆掉了。

我非常、非常努力地做到言行一致,實踐所謂的創傷知情新聞工作,我真心希望自己做對了,或至少盡可能不去造成更多傷害。不過,這段旅程最令人意外的收穫,也許是讓我認清自己要學的東西太多了。因此,我相信未來的學習之路還很長。

這個計畫的參與者,不管是倖存者、倖存者支持人員還是記者,絕大多數都給了我這樣的反饋:「終於有人談論這個議題了!大家需要了解!」

希望你讀完這本書之後就會了解。

導讀 : 序言

我說不上來哪個時刻、哪個故事或甚至哪一年讓我發覺到自己的工作讓我惴惴不安。是一開始我忍不住一直想像弟弟會以什麼方式死掉嗎?還是在一場晚宴上,我若無其事地說出一些未經報導的可怕案件細節,語畢才注意到周遭本來都在聊天的友人們全都靜了下來,用厭惡和困惑的眼神盯著我?還是直到幾個月前,我在攪拌鬆餅糊,孩子們在看卡通,我因為丈夫去買我的生日禮物,比預期花了更久的時間而氣到飆淚?

沒差,因為這本書的重點不在我身上,不算是。的確,對一個在公領域把自己的私生活保護得很好的人來說,我以自己想像不到的方式分享了許多私人細節。但我這麼做是希望你可以了解,了解記者在報導慘劇時,為什麼會做這些事;了解這些事對受創傷的人會有什麼影響;也了解受創傷的人對記者會有什麼影響。

在寫這本書之前,我以為我都了解了。畢竟,我在創傷產業也打滾了快十五年。凶殺、死亡車禍、性奴。讓你看到哭出來的新聞,我可能都報導過。我讀真實犯罪書籍、看真實犯罪紀錄片,這份工作更是讓我接觸到愈來愈多真實犯罪的相關人士:警察、律師、掃描儀操作員與其他犯罪記者。我知道如何找到最近失去親人的家屬:肉搜、在現場守株待兔、聯絡葬儀社等,一大堆你聽了會打從心底厭惡的方式。我一直為自己是名好記者自豪。一名資深的都會警察曾經跟我說:「你知道我為什麼都叫人去跟你談嗎?因為你關心受害者。」我是真的關心他們。我在採訪時忍住淚水,在法庭上做筆記時搖頭,在開長途車回家的路上為受害者及家屬哭泣。然後隔天把心情整理好,重新再來一次。一次又一次。

我深愛我的工作,以一種扭曲的方式,就像創傷上了癮,不斷被警察無線電、即時新聞和沒完沒了的截稿日期推著跑向犯罪現場和法庭。當某位正經歷人生至暗時刻的人願意緩緩道出他的噩夢時,我得先「衝、衝、衝」才會「停、停、停」。一開始,我希望我寫的報導能讓讀者感同身受。到最後,我才了解,它變成了我自己的情緒出口,每每趕出稿子之後,雙眼總是盈滿淚水。

事實證明,當時我對許多事情懵懂無知,唯一知道的是,我希望自己能對世界有所貢獻,而我以為我的工作能讓我做到這一點。

即便如此,這一行還是有地方讓我感到不自在,覺得「一定還有更好的方法」。像是我有一次在下午三點左右擬好了稿子,要報導一起引人注目的四人死亡車禍,調查人員呼籲肇事者出面投案,另一家新聞媒體的競爭對手兼朋友打電話過來,問我是不是正要過去那對姊妹的家。死者當中有一名年輕女子和她十多歲的妹妹,她們的父母只有這兩個孩子。

這位競爭對手兼朋友跟我一樣,對上門採訪感到不自在,所以我猜,他一方面是想幫我,另一方面是不想當唯一一個感覺糟糕透頂的人。他給了我住址,我知道他(我的競爭對手)可能會過去採訪,想像老闆會有什麼反應,便動身出發。我抵達時,這位競爭對手兼朋友正在門廊採訪悲傷的父親,悲痛的父親手裡拿著女兒們的相框。我和攝影師同事在人行道上尊重地(對,我不知道該不該用這個詞)等著輪到我們。我的競爭對手兼朋友離開時,我小小聲地說了謝謝,然後走向那位父親,像平常一樣說:「發生這種事真的很遺憾,我知道你剛剛已經說過一遍,但可不可以請你……」接下來便進行採訪,他再次哭著描述那些細節。我們轉身離開時,另一個競爭對手兼朋友和他的攝影師同事正站在人行道上,臉上掛著真誠的悲傷和同情的微笑,等著我們走過去,然後步向心碎不已的死者父親。我不知道之後還出現了幾個記者。我趕著回去現場整理稿子,準備上六點鐘的新聞。

這是讓人搖頭的典型例子,一個平凡家庭被迫在公眾舞臺上哀悼。這給我留下了一種愈來愈難以擺脫的挫敗感。

那次事件過了幾年後,我結束了記者生涯,立志要用我所看到的壞事做一些好事。我創辦了「拾報公關公司」(Pickup Communications,「Pickup」指的是記者拍攝死者照片,進而採訪家屬的行為),從支持創傷受害者到支持創傷受害者和記者,再到嘗試改變創傷受害者和媒體的互動,以及被媒體影響的方式。我發推特(現稱X社群)文、寫專欄,並發起了一個研究計畫,它和我犯罪記者生涯中的許多片段一樣,對我的人生產生了深遠的影響,也啟發我寫了這本書。

這個計畫針對北美各地的一百多名創傷倖存者進行了調查或訪談。他們都是凶殺、死亡車禍、性侵害、人口販賣或大規模暴力的倖存者,來自大城、小鎮、有錢人家、貧窮人家及所有介於兩者之間的家庭。他們經歷的案件有的你光聽日期或地點就有印象,有的你聽都沒聽過,因為調查人員或記者不認為你需要知道。

至於記者,他們也是我調查的對象。你可能對出現在失親家屬門前的記者有一些意見,認為他們是霉體、妓者、禿鷹,我很確定我什麼難聽的字眼都聽過,但這本書的目的不是譴責。我真心相信,大部分報導創傷事件的記者都在努力做好事。

這個計畫的綜合結果對我個人來說是清算,希望對業界也是。我指的不只是那些在人行道上等著分一杯羹的記者,而是整個生態圈。高層主管、調查人員、倖存者支持人員、看熱鬧的群眾、你。

制度沒有崩壞,它本來就是這個樣子。是時候把它拆掉了。

我非常、非常努力地做到言行一致,實踐所謂的創傷知情新聞工作,我真心希望自己做對了,或至少盡可能不去造成更多傷害。不過,這段旅程最令人意外的收穫,也許是讓我認清自己要學的東西太多了。因此,我相信未來的學習之路還很長。

這個計畫的參與者,不管是倖存者、倖存者支持人員還是記者,絕大多數都給了我這樣的反饋:「終於有人談論這個議題了!大家需要了解!」

希望你讀完這本書之後就會了解。

內文 : 二、葛瑞格利·史都華的母親

在你剛失去親人的72小時內,你的案件得到媒體什麼樣的關注?

「沒有。」

你對這樣的關注有什麼感受?

「難過。」

——拉塔莎·史都華,問卷內容,二〇二〇年十一月九日

「大家午安,我是葛瑞格利·史都華(Gregory Stewart)的母親」

那一天是二〇二〇年十一月二十七日。拉塔莎·史都華穿著白色圓領襯衫,戴著小巧的圈形耳環。當她低頭看著鏡頭時,眉心微微蹙起,那種表情就像是在談論某個重大的事情,同時又拚命忍住不哭出來。她身後是一棵高聳的大樹,樹枝蜿蜒交錯,綠葉繁茂。她捲曲的黑髮垂在臉上,拉塔莎甩開頭髮,深吸了一口氣。

「我兒子今年二〇二〇年五月二十九日在東聖路易斯被殺。」她的語速變快。「這個慘無人道的罪行毀了我們的家庭。真的很痛……」她停頓下來,轉過身,彷彿「痛」這個字太傷人,「我兒子從我們身邊被奪走、被偷走。他沒了性命。」她用嘶啞的聲音說出複述過無數次的台詞:「他本來擁有無限的潛力,應該要跟我們一起在這裡的。」然後對著右邊擠出微微一笑,兩邊眉毛揚起,因為她真的很努力要把話說完,很努力要振作起來,但身體還是左右搖擺,鏡頭輕微晃動,「就像我說的,這真的非常、非常難熬。」「難熬」這個詞被拉長,句點落在葛瑞格利·史都華的母親抿著的嘴脣上。

「很難熬。我錄這段影片是因為想要向各位求援,特別是我們社區的人,密蘇里州聖路易斯聖克萊爾郡的居民,拜託你們挺身而出。」她加強「拜託」的語氣。接著,氣氛稍微緩和了一點,她的音調也變高了一點,以不帶感情的方式背誦文字和數字,那是她透過大量的貼文、分享和傳單倒背如流的內容:「請撥打檢舉檢舉專線1-866-371-8477,聯繫當地警察局或伊利諾州警察局。」

拉塔莎·史都華全長九分二十一秒的直播影片已經撥放了一分十六秒。她的手機相機微微晃動。可能是因為緊張,也可能是東聖路易斯華氏五十幾度(約攝氏十幾度)的高溫造成的。再不到一個月的時間,她就要度過第一個沒有兒子的聖誕節。

「我們知道有幾個人目擊一切。許多人。遠超過十五人。他們都知道發生了什麼事、怎麼發生的、是誰幹的。我們寄望獲得更多詳細資訊,希望有人可以站出來指認真正的凶手。然而,那些知情不報的人,你們的雙手也沾滿了我兒子的鮮血,你們也謀殺了我的兒子,因為你們保持沉默。」

葛瑞格利·史都華的母親提到七千五百美元(約新臺幣二十五萬元)的賞金,一部分來自她的家人、一部分來自檢舉專線,並表示她的兒子不該挨這顆子彈,她的家人應該得到答案、正義和「了結」。葛瑞格利·史都華的母親尚未迎來案件的進展,沒有嫌犯被逮捕、審判或定罪。她還不知道,對許多家庭來說,無論凶手是否被逮捕、是否定罪,事情對他們而言永遠不會「了結」。

「就像我說的,這很痛。很痛。很痛。」葛瑞格利·史都華的母親頓了頓。「痛得不得了。」她低下頭,把相機轉過去。現在呈現在觀眾面前的是一座墓地,鏡頭對準一塊長方形混凝土板的底部,大約是一具棺材的尺寸。大大小小、不同形狀的灰色岩石和鵝卵石圍繞著混凝土,從側面來到另一端,充滿氦氣的紅色心形氣球被綁在一個插著紅花的花瓶上。墓碑的頂部刻著「親愛的兒子、兄弟和父親」,中間是「葛瑞格利·H·史都華」,最下面是葛瑞格利·史都華的照片,兩旁分別寫著「一九八九年四月十五日」和「二〇二〇年五月二十九日」。在墓碑的右側還有一個花瓶和一小塊刻有音符的石板,裡面插滿更多紅花。

「我的兒子葛瑞格利在這裡。」葛瑞格利·史都華的母親走向混凝土板時說道,她的手機比之前搖晃得更厲害。「就像我說的,我們不該被迫來這裡看他。沒有一個母親、沒有一個家長應該來墓地看他們的孩子……」她停頓了一下,鏡頭拉近到墓碑上葛瑞格利·史都華的照片,拉得非常近。「……尤其是被殘忍無情的殺害。」氣球飄浮在墓碑前。「就像我說的,這個罪行殘忍無情。我兒子從我們身邊被奪走。凶手奪走了他的生命。」她把氣球推開、鏡頭拉近,讓我們只能看見「親愛的兒子」、「葛瑞格利·H·」、「一九八九年四月十五日」等文字。她說:「他們偷走了他,葛瑞格利·史都華。」然後相機移到右半邊,顯示「兄弟和父親」、「史都華」、「二〇二〇年五月二十九日」。花瓶裡插著花。「我的寶貝。」她站起身。「我的寶貝。」她往後退。「他們奪走了我的兒子。就像我說的,我懇求知情人士站出來……」現在我們可以再次看到整個墳墓,「……讓凶手被繩之以法。請幫助我們一家人討回公道。拜託。請繼續為我們禱告,祈求力量、安慰、正義和了結。」影片結束。

——

當我看到拉塔莎·史都華的回覆時,我已經審閱了其他五十份問券調查表,大部分皆由凶殺受害者家屬填寫。其中大部分的案件都獲得了可稱之為「典型程度」的媒體關注:事發後一連串的報導,然後在某些重大事件期間達到關注的高峰,例如:宣布賞金或審判開始、結束時。我閱讀這些回覆時,會去研究每一個案例,挖掘新聞網站和公共檔案中可以找到的任何資訊。有時倖存者說沒有媒體報導,但實際上有,只是可能很少;有時倖存者說沒有媒體報導,就像葛瑞格利·史都華凶殺案,真的沒有。

我在問卷中問道:「在你剛失去親人的七十二小時內,沒有媒體與你聯繫,你有什麼感受?」拉塔莎回覆:「感覺他們不在乎我兒子被殺。」如果親人的案件缺乏媒體關注,倖存者普遍會有這種心情。超過十分之一的受訪者表示,他們有被媒體忽略的感覺。有時是因為他們的案件根本沒有被報導,有時則是因為他們在報導中毫無參與感。

我把我的白色大活頁夾(這堆活頁夾中最大的一個,側邊的綠色標籤上潦草地寫著:「凶殺/死亡車禍」)推到桌子上,開始翻閱裡面的調查問卷。

我找到有個母親,她年紀尚輕的兒子在九月十一日恐怖攻擊兩天後,在印第安納州伊凡斯維爾被殺害。她在問卷中寫道,沒有媒體在事發後立即與她聯繫,讓她感到「被忽視、被貶低、無助」。

還有一個母親寫道,她的女兒被酒駕撞死,沒有媒體關注這個案件,讓她覺得「好像除了她姊姊跟我,沒有人在乎她的死活。」

我還翻到克莉絲蒂·金恩·班奈特(Kristy King Bennet)的問卷調查表,她的兒子安東尼在北卡羅來納州格林斯伯勒被殺害,不到三個月後,她填寫了這份問卷,提到媒體沒有聯繫她,「讓我覺得他們不在乎我兒子。他們只想讓每個人都認為這是幫派暴力,或只是一名消失於街頭的黑人男性。他的命不重要。」後面寫道:「我很心痛,因為我兒子的命很重要。」克莉絲蒂表示,她兒子的凶殺案僅獲得一天的媒體報導,而我搜尋的結果也是如此。「WFMY News 2」網站上的報導只有四句話,「WXII 12 News」節目上只出現17秒的簡短播報。我唯一能找到安東尼照片的地方是「GunMemorial.org」,一個由非營利組織經營的網站,專門分享美國因槍擊事件喪生者的故事。我找到安東尼打籃球、大笑或微笑以及他與愛他的人在一起的照片。我還看到超過一百條獻給安東尼·克里斯多福·金恩(Anthony Kristopher King)的留言,道出了他的死留下的傷痛::「我對你的思念永無止盡,阿安。」「我想你了,小兄弟。」「我的生活再也不一樣了。」

然後我找到凱瑟琳·胡佛(Katherine Hoover)的問卷調查表。在南卡羅來納州哈茨維爾的兒子去世後,她想與媒體接觸,但她「非常迷惘,不知道該怎麼辦」。她希望有記者向她詢問有關傑森·柯瑞(Jason Corey)的事情。她很想告訴他們,儘管國小、國中、高中時期,總有人認為他進不了大學的門,但他仍順利地取得了南卡羅來納大學的畢業證書;;他有三個女兒和一個兒子,都是他的心肝寶貝;他熱愛母校的橄欖球隊,也喜歡帶孩子們去看比賽。

我繼續翻閱其他感到被忽略的受訪者問卷,其中一份特別引起了我的注意。崔西·施耐德(Tracey Schneider)的問卷。她的兒子保羅(Paul)在密蘇里州聖路易斯被殺害。我搜尋地址。這裡距離葛瑞格利·史都華身亡的地方僅十英里(約十六公里)。

「憤怒」這個詞出現在崔西的問卷中很多次,她提到媒體對保羅的案件不聞不問。沒有記者敲門、打電話或傳臉書訊息給她。「新聞片段只有約八秒。這可是一起雙重凶殺案。」崔西寫道。「我嘗試了好幾種聯繫聖路易斯新聞節目的方式,但徒勞無功。從來沒有收到任何回應。」

我翻到拉塔莎·史都華的問卷。問卷題目:「你希望與媒體接觸嗎?」她回答:「是的,我多次聯繫媒體,但他們從來沒有回應。」兩個凶殺案現場分別位於密蘇里州和伊利諾州,兩者之間僅隔著一條密西西比河。兩個母親都迫切希望媒體能報導她們兒子的案件。我點開一些當地媒體網站,發現兩地的記者都是同一批人。

我心想:「這些凶殺案為什麼沒有被報導?」我的腦海裡浮現出一個笑容滿面的年輕人,我永遠忘不了那張臉。

最佳賣點 : 為什麼有些受害者家屬在悲痛親人遇害後,必須忍受大量媒體不必要的關注?而有些受害者家屬卻乏人問津?才剛從最近的大規模槍擊案中死裡逃生沒幾秒鐘,就有麥克風塞到面前,這是什麼感覺?一名得獎犯罪新聞記者對媒體生態的深刻反思透過突破性的調查訪談,探討媒體報導對受害者和記者造成的衝擊。