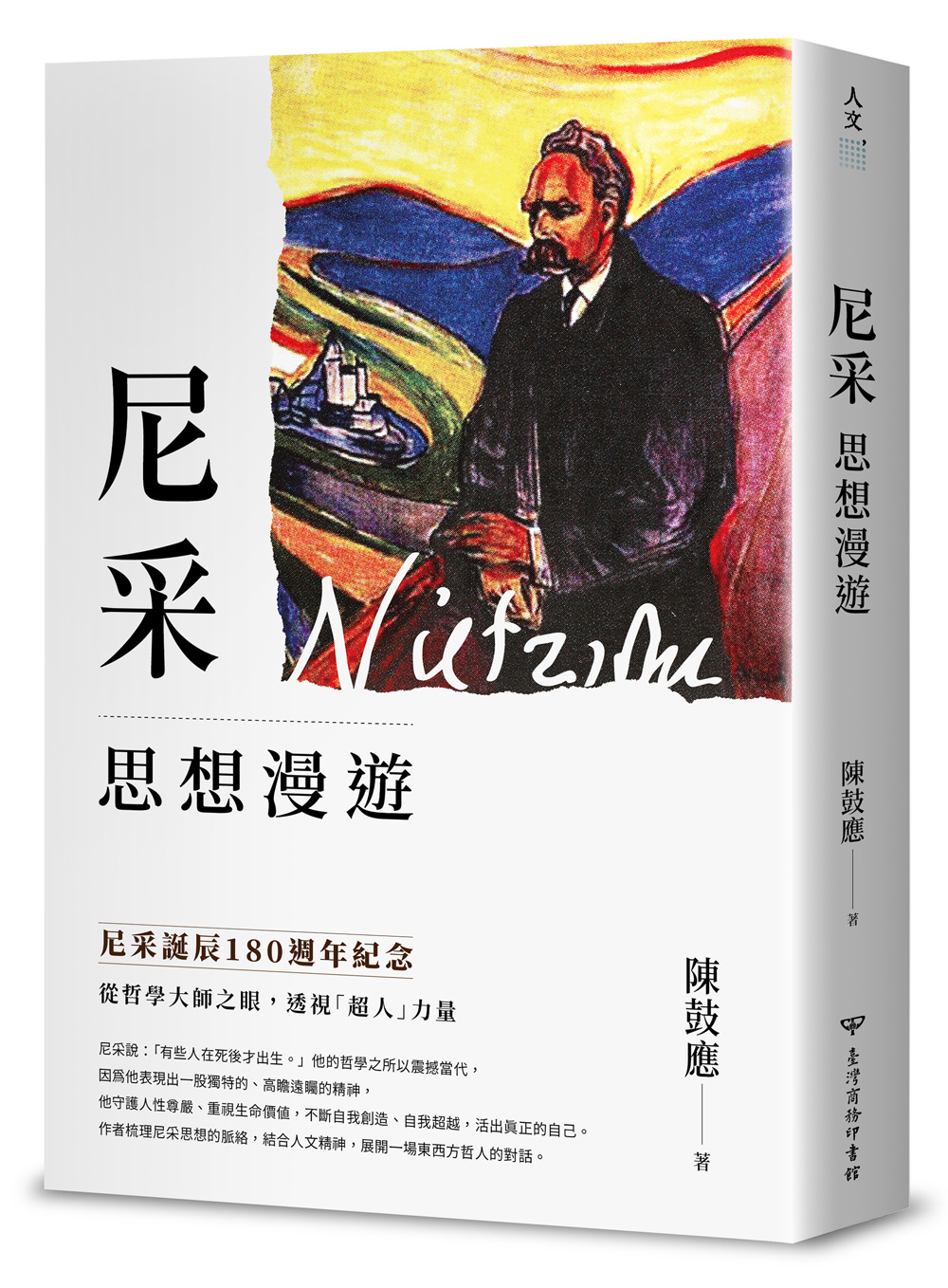

尼采思想漫遊 (尼采誕辰180週年紀念版)

| 作者 | 陳鼓應 |

|---|---|

| 出版社 | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| 商品描述 | 尼采思想漫遊 (尼采誕辰180週年紀念版):繼《悲劇哲學家尼采》後,再度從哲學大家陳鼓應之眼,透視「超人」力量尼采擁有超人的智慧,卻羨慕動物的無知無畏他告誡擁有文化與 |

| 作者 | 陳鼓應 |

|---|---|

| 出版社 | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| 商品描述 | 尼采思想漫遊 (尼采誕辰180週年紀念版):繼《悲劇哲學家尼采》後,再度從哲學大家陳鼓應之眼,透視「超人」力量尼采擁有超人的智慧,卻羨慕動物的無知無畏他告誡擁有文化與 |

內容簡介 繼《悲劇哲學家尼采》後,再度從哲學大家陳鼓應之眼,透視「超人」力量尼采擁有超人的智慧,卻羨慕動物的無知無畏他告誡擁有文化與道德的人類,需避免戰爭與地球暖化尼采說:「有些人在死後才出生。」在他的時代真正理解他的,只有極少數人,他終其一生都與孤獨相伴,從而締造自己的思想脈絡。尼采的哲學之所以震撼當代,因為他表現出一股獨特的、高瞻遠矚的精神,他守護人性尊嚴、重視生命價值,不斷自我創造、自我超越,活出真正的自己。作者梳理尼采思想的脈絡,結合人文精神,展開一場東西方哲人的對話。尼采:「我是炸藥!」——既然投身於世,就該活得轟轟烈烈。莊子:「至人無己,神人無功,聖人無名。」——要讓自己從社會的眼光中超脫。陳獨秀:「我無論如何挫折,總覺得很有興致。」——必須始終堅持理想與原則。我們經常活在社會價值的各種條條框框中,甚至被迫放棄自我,陷入迷惘。哲學大師陳鼓應在對時代的感悟中,體認到尼采、老莊及受二者影響的哲學家之人生哲學,其開闊的思想、強烈的責任感、努力不懈的精神,或許能令時人有所啟發。繼感性的《悲劇哲學家尼采》後,作者轉以理性重新深入尼采思想,本書對尼采哲學的重要概念,及其在哲學史、思想史、文化史上的意義,做了精彩又富有內涵的詮釋。作者更運用學貫中西的思維,分別討論尼采與莊子、尼采與陳獨秀的思想比較,藉此傳達出,在矛盾衝突中更需保持自由精神的真諦。特別附錄作者精心編纂的尼采年譜,一窺尼采特立獨行的一生。

作者介紹 陳鼓應一九三五年出生於福建長汀,一九四九年隨父母赴臺,一九五六至一九六三年先後就讀於臺灣大學哲學系及哲學研究所,師從著名哲學家方東美、殷海光。兩度輾轉執教於臺灣大學和北京大學,曾任聘為北京大學「人文講席教授」,現為《道家文化研究》學刊主編。著作有:《易經導讀及譯註》、《老子導讀及譯註》、《悲劇哲學家尼采》、《老莊新論》、《易傳與道家思想》、《道家易學建構》、《道家的人文精神》、《莊子人性論》等十餘部。二○一五年,《道家的人文精神》獲全球華人國學大典「子部學獎」。二○一六年,獲中國文化部主辦CCTV中華之光「傳播中華文化年度人物獎」。二○一七年十月,《莊子解讀》收錄在中國國家項目「中華傳統文化百部經典」首發十部之一,並獲第十三屆「文津獎」。二○一九年六月,榮獲「湯用彤學術獎」。

產品目錄 序言 研究尼采的心路歷程尼采的挑戰「我是炸藥」 「我有權力埋葬它」 「用血寫作」「獅子精神」 「蒼白的概念」──對駝鳥式哲學的批評 「鴉片道德」──對傳統道德的批評 「市場上的蒼蠅」──對時代演員的批評 「顔料罐子的家鄉」──對現代風的批評 「上帝之死」──對基督教思想的批評增強生命感 生命是什麼? 增進力量感尼采的價值轉換哲學史上看尼采基督教的頹敗史上帝的死亡和價值的轉換道德重估衝創意志尼采哲學的價值重估尼采哲學對西方思想界的影響 對西方價值觀的重估 對現代哲學和文學的影響希臘文化傳統的再造 悲劇的起源 悲劇的人生觀 蘇格拉底文化近代德意志文化的批判 「俾斯麥是馬基雅弗利主義」 「普魯士對所有文明國家是一種非常危險的勢力」 「德意志伸展到哪裡,就敗壞了哪裡的文化」基督教文化之價值轉換 基督教既非阿波羅式,也非戴歐尼修斯式 基督教信仰與希臘神話的最大區別 基督教之病弱世界 基督教之羊群式道德 「上帝已死」的意義超人學說 超人學說不是英雄崇拜 「超人是大地的意義」衝創意志的概念 「衝創意志」根源於戴歐尼修斯因素 「衝創意志」是「創造生命的意志」 衝創意志是一種經驗的說明性的理論永恆重現 赫拉克利特變動說之影響 理論之經驗假設:有限的「力」在無限空間之運轉尼采哲學與莊子哲學的比較研究東西兩位哲學家所處的時代背景浪漫主義的風格 寓言的表達方式 對大自然的歌頌和對城市文明的詛咒 對個性解放的要求人物形象的塑造:莊子的「至人」和尼采的「超人」尼采筆下的查拉圖斯特拉、莊子《內篇》所構繪的人物形態及性格之比較 激情和忘情 多夢與無夢 孤獨與自適 自力與安命 「健康的肉體的聲音」與「遊於形骸之內」尼采的投入和莊子的退隱尼采的悲劇意識與莊子的憂患意識莊子的「心靈開放」與尼采的「精神自由」莊子的「價值轉換」和尼采的「價值重估」結語 莊子和尼采哲學思想的相似之處 莊子和尼采哲學思想的不同之處 莊子和尼采哲學思想的共同缺點尼采和陳獨秀的文化觀比較踽踽獨行的尼采與結群而起的陳獨秀尼采和陳獨秀的內心矛盾衝突及其悲劇性尼采的浪漫主義與古典主義;陳獨秀的文學革命論尼采的反基督教道德觀;陳獨秀的反儒家倫理觀結語尼采年譜

| 書名 / | 尼采思想漫遊 (尼采誕辰180週年紀念版) |

|---|---|

| 作者 / | 陳鼓應 |

| 簡介 / | 尼采思想漫遊 (尼采誕辰180週年紀念版):繼《悲劇哲學家尼采》後,再度從哲學大家陳鼓應之眼,透視「超人」力量尼采擁有超人的智慧,卻羨慕動物的無知無畏他告誡擁有文化與 |

| 出版社 / | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789570535884 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789570535884 |

| 誠品26碼 / | 2682656590005 |

| 頁數 / | 384 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x 21x2.31cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 序 研究尼采的心路歷程

一

尼采的著作及其思想發展大致可分為三個時期:第一個時期(一八七二—一八七六),主要著作的發表,有《悲劇的誕生》(Die Geburt der Tragödie, 1872)、《反時代的考察》(Unzeitgemäße Betrachtungen, 1873-1876);第二個時期(一八七七—一八八二),有《人性的、太人性的》(Menschliches, Allzumenschliches, 1878)、《曙光》(Morgenröte, 1881)、《愉快的智慧》(Die fröhliche Wissenschaft, 1882);第三個時期(一八八三—一八八八),有《查拉圖斯特拉如是說》(Also Sprach Zarathustra, 1883-1885)、《善與惡之外》(Jenseits von Gut und Böse, 1886)、《道德的譜系》(Zur Genealogie der Moral, 1887)、《華格納事件》(Der Fall Wagner, 1888)、《反基督》(Der Antichrist,一八八八年完成、一八九五年出版)、《看,這個人》(Ecce Homo,一八八八年完成,一九○八年出版)、《偶像的黃昏》(Götzen-Dämmerung, 1889)。

在文體上,第一個時期採用論說性的傳統體裁;第二個時期採用精簡的警句體裁;第三個時期以《查拉圖斯特拉如是說》為其成熟的代表作,熱情洋溢地使用自我展現的詩歌形式;其餘作品則使用獨特的散文體。

在思想發展上,早期尼采便帶有濃厚的浪漫色彩,他對歷史文化的解釋,強調美學的價值, 重視藝術對人生的作用。這時期尼采受到歌德、史賓諾莎(Baruch de Spinoza, 1632-1677)、赫拉克利圖斯(Heraclitus)等人的影響,尤其深受叔本華(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)和華納格(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883)藝術理論的影響。一八七六年間,由於華格納劇作表現為基督教色彩,以及他向信教的當權派妥協,兩人關係惡化,尼采與華格納關係破裂,代表著他的第一時期思想的結束。

第二時期開始,尼采在生活和思想上有很大的變化。他在三十二歲時,健康日壞;三十六歲那年,生命力到達最低點。他辭去大學教職,大學給他一年三千法郎的退休金和他自己少量的收入,往後十年間,他便在南歐一帶過著飄泊的日子,這時期由於和現實的接觸,也促成他的覺醒。他的作品大多是在旅途散步或爬山時所構思而筆記下來的,在他的創作中形成一種有名的尼采式「實驗主義」的典型。

尼采中期思想,轉入自然主義,對科學有較大的興趣,他好像法國啟蒙時期(Enlightenment)理性哲學家那樣,對人們已經接受的一切信仰,都提出疑問。他認為一切事物都在流變中,在溶解與液化的過程,不可有僵固的、絕對的定見,包括「絕對的真理」的概念,都必須加以質疑,並接受實驗的檢定,「右眼絕不可相信左眼,因有時光明也許會被稱為黑暗。」這一時期的著作,具有反形上學、反神祕論、反浪漫的傾向。《人性的、太人性的》這作品,在外觀上是實證論的形態,尼采以一種間接的方法攻擊玄學。在這以前,人們以為人類的經驗與知識要採用形而上學的解釋,以為需要一個形而上學為上層結構。現在尼采則試圖將人類的經驗與知識,以實證的思考方式來解釋。

從發表《人性的、太人性的》起,尼采「開始表達自己了」(《看,這個人》、《人性的、太人性的》及其兩續篇)。在《曙光》中,對自我否定的道德展開攻擊;在《愉快的智慧》中,他宣告了「上帝之死」的震撼性的訊息,他開始嚴肅地探索基督教信仰衰微文化史上所導致的諸種問題,攻擊「上帝」概念成為人類創造發展的最大障礙。這期間,萌芽了他的「查拉圖斯特拉如是說」的創作思路。

第二期作品,批評性的東西多於建設性的,較多的是心理分析的內容。第三期則建設性思想越來越多,展現一個整體的世界及道德觀,超人、衝創意志及永恆重現的概念,都在這時期湧現。

從一八八三年到一八八八年,是尼采創作生涯的高峰期。晚期作品,在質量上都勝過前期,《查拉圖斯特拉如是說》一書,尤成為舉世稱著的佳作。法國學者吉勒.德勒茲(Gilles Deleuze, 1925-1995)說:「貫穿尼采全部著作,充滿了悲劇文化的思想與哲學。」尼采早年的古典教育,奠定了他的學術基礎,開啟了他的思想視野;蘇格拉底(Socrates)之前的悲劇文化,對他的影響尤為深遠。從《悲劇的誕生》中的戴歐尼修斯(Dionysus)精神,發展到查拉圖斯特拉的「超人」意志哲學,其間是有密切的思想線索之聯貫性的。

二

有關尼采的論述,我前後寫了兩本書:第一本書是一九六三年自費印刷、一九六六年由臺灣商務印書館印行的《悲劇哲學家尼采》(二○二二年出版五版),也是我個人的第一本書。本書則是由幾篇文章匯編成冊,其中〈尼采的挑戰〉和〈尼采的價值轉換〉兩文,在一九六○、七○年代間先後草就於臺灣大學教學期間;〈尼采哲學的價值重估〉、〈尼采哲學與莊子哲學的比較研究〉和〈尼采和陳獨秀的文化觀比較〉三文,則在一九八五年初至一九八九年完成於北京大學講課期間;〈尼采年譜〉於一九八六年秋冬間撰成,主要材料為依據海曼(Ronald Hayman, 1932-2019)的新作―― 《尼采評傳》(Nietzsche: A Critical Life)。

《悲劇哲學家尼采》和《尼采新論》中的後三篇文章,在空間上,前後寫作於臺北與北京;在時間上,相隔竟有二十多年之久。這期間,大局的變動,反映在個人的心歷路程上亦頗有一些轉折。

在寫作《悲劇哲學家尼采》小書時,個人在文化背景上,懷著單純地「反傳統主義」的心思,行文間不無藉尼采來抒發一己感懷之處,在表達形式上,亦常充滿激情的感性色彩。而二十多年後所寫的幾篇論文,則個人在學術進程上側重於探尋「反傳統主義的傳統」,以及古典文化中多元併起與多元發展的問題,因而寫作論文時,在表達方式上較之前作,加強了它的學術論點。雖然兩本書在內容上有許多重複之處,這不僅是由於不同的寫作時間,主要是由於我對其中某些觀點的重視與偏愛,所以這些重複的地方就仍讓它維持原樣。

我接觸尼采的作品是一九六○年在臺灣大學做研究生的時候。大學時代,我為柏拉圖(Plato, 429-347 B.C)的辯才所吸引,而惶惑於他的玄學迷霧中,稍後研讀經驗論學派著作,開始對形上學的論題感到不滿。我的學士論文寫的是《洛克的知識論》,但對西方哲學所討論的內容,在心態上依然格格不入,直到進入研究所讀到尼采的《查拉圖斯特拉如是說》,才得知西方哲學另有新天地。最初,尼采作品在我的感性生活上引起巨大的共鳴,那時我的心情經常沉入「少年維特之煩惱」中,尼采作品中所感染到的濃郁生命感,使我從叔本華的悲觀主義氣氛裡超拔出來,其入世的熱切態度,其遭遇阻難時的百折不撓精神,更是長期鼓舞著我。並且,尼采作品在我的智性生活上也有著很大的啟發,由於研究尼采,使我對西方哲學之「注入過多神學的血液」有較深的認識;由於研究尼采,使我研讀基督教的《聖經》而發表《耶穌新畫像》;由於研究尼采,使我對存在主義發生興趣,並由存在主義進入莊子的世界。在尼采與莊子思想的同異之間,使我對於各自的傳統文化有較多面的瞭解;由於他們,加深我對基督教「奴隸道德」與儒家「家禽道德」的認識;由於他們,使我對於生命中的悲劇情調及其藝術精神有較高的評價。

我從中學開始,在臺灣就經歷著五○年代的「白色恐怖」,殘餘的權勢集團在島內展開地毯式的捕殺活動;在政風上,由一元化的布局中推展其一家一姓的造神運動;在文化上,獨尊儒術―― 孔儒的忠君觀念及其上下隸屬關係的「奴性道德」,為官方刻意宣揚著,袁世凱的祭孔儀式在臺北孔廟裡重演著。另方面,三○年代以來的文學作品幾乎全在嚴禁之列,五四以來的新文化傳統被攔腰切斷,保守主義的空氣達到令人窒息的地步。因而,尼采宣稱「上帝之死」及其「一切價值轉換」的呼聲,深深地激蕩著我的思緒。

一九七三至一九七九年間,在社會意識與民族主義思潮的影響下,我用不同的筆名發表過數十篇文章。這時期我雖然頗受尼采「投入」精神的鼓舞,但已認識到尼采思想中自我意識之力孤、社群關心之薄弱、反帝概念之欠缺及其反女性主義之偏見。不過尼采的人本主義思想、對基督教價值觀與近代商業文化庸俗化的批判,迄今仍為我所激賞。

……

自序 : 序 研究尼采的心路歷程

一

尼采的著作及其思想發展大致可分為三個時期:第一個時期(一八七二—一八七六),主要著作的發表,有《悲劇的誕生》(Die Geburt der Tragödie, 1872)、《反時代的考察》(Unzeitgemäße Betrachtungen, 1873-1876);第二個時期(一八七七—一八八二),有《人性的、太人性的》(Menschliches, Allzumenschliches, 1878)、《曙光》(Morgenröte, 1881)、《愉快的智慧》(Die fröhliche Wissenschaft, 1882);第三個時期(一八八三—一八八八),有《查拉圖斯特拉如是說》(Also Sprach Zarathustra, 1883-1885)、《善與惡之外》(Jenseits von Gut und Böse, 1886)、《道德的譜系》(Zur Genealogie der Moral, 1887)、《華格納事件》(Der Fall Wagner, 1888)、《反基督》(Der Antichrist,一八八八年完成、一八九五年出版)、《看,這個人》(Ecce Homo,一八八八年完成,一九○八年出版)、《偶像的黃昏》(Götzen-Dämmerung, 1889)。

在文體上,第一個時期採用論說性的傳統體裁;第二個時期採用精簡的警句體裁;第三個時期以《查拉圖斯特拉如是說》為其成熟的代表作,熱情洋溢地使用自我展現的詩歌形式;其餘作品則使用獨特的散文體。

在思想發展上,早期尼采便帶有濃厚的浪漫色彩,他對歷史文化的解釋,強調美學的價值, 重視藝術對人生的作用。這時期尼采受到歌德、史賓諾莎(Baruch de Spinoza, 1632-1677)、赫拉克利圖斯(Heraclitus)等人的影響,尤其深受叔本華(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)和華納格(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883)藝術理論的影響。一八七六年間,由於華格納劇作表現為基督教色彩,以及他向信教的當權派妥協,兩人關係惡化,尼采與華格納關係破裂,代表著他的第一時期思想的結束。

第二時期開始,尼采在生活和思想上有很大的變化。他在三十二歲時,健康日壞;三十六歲那年,生命力到達最低點。他辭去大學教職,大學給他一年三千法郎的退休金和他自己少量的收入,往後十年間,他便在南歐一帶過著飄泊的日子,這時期由於和現實的接觸,也促成他的覺醒。他的作品大多是在旅途散步或爬山時所構思而筆記下來的,在他的創作中形成一種有名的尼采式「實驗主義」的典型。

尼采中期思想,轉入自然主義,對科學有較大的興趣,他好像法國啟蒙時期(Enlightenment)理性哲學家那樣,對人們已經接受的一切信仰,都提出疑問。他認為一切事物都在流變中,在溶解與液化的過程,不可有僵固的、絕對的定見,包括「絕對的真理」的概念,都必須加以質疑,並接受實驗的檢定,「右眼絕不可相信左眼,因有時光明也許會被稱為黑暗。」這一時期的著作,具有反形上學、反神祕論、反浪漫的傾向。《人性的、太人性的》這作品,在外觀上是實證論的形態,尼采以一種間接的方法攻擊玄學。在這以前,人們以為人類的經驗與知識要採用形而上學的解釋,以為需要一個形而上學為上層結構。現在尼采則試圖將人類的經驗與知識,以實證的思考方式來解釋。

從發表《人性的、太人性的》起,尼采「開始表達自己了」(《看,這個人》、《人性的、太人性的》及其兩續篇)。在《曙光》中,對自我否定的道德展開攻擊;在《愉快的智慧》中,他宣告了「上帝之死」的震撼性的訊息,他開始嚴肅地探索基督教信仰衰微文化史上所導致的諸種問題,攻擊「上帝」概念成為人類創造發展的最大障礙。這期間,萌芽了他的「查拉圖斯特拉如是說」的創作思路。

第二期作品,批評性的東西多於建設性的,較多的是心理分析的內容。第三期則建設性思想越來越多,展現一個整體的世界及道德觀,超人、衝創意志及永恆重現的概念,都在這時期湧現。

從一八八三年到一八八八年,是尼采創作生涯的高峰期。晚期作品,在質量上都勝過前期,《查拉圖斯特拉如是說》一書,尤成為舉世稱著的佳作。法國學者吉勒.德勒茲(Gilles Deleuze, 1925-1995)說:「貫穿尼采全部著作,充滿了悲劇文化的思想與哲學。」尼采早年的古典教育,奠定了他的學術基礎,開啟了他的思想視野;蘇格拉底(Socrates)之前的悲劇文化,對他的影響尤為深遠。從《悲劇的誕生》中的戴歐尼修斯(Dionysus)精神,發展到查拉圖斯特拉的「超人」意志哲學,其間是有密切的思想線索之聯貫性的。

二

有關尼采的論述,我前後寫了兩本書:第一本書是一九六三年自費印刷、一九六六年由臺灣商務印書館印行的《悲劇哲學家尼采》(二○二二年出版五版),也是我個人的第一本書。本書則是由幾篇文章匯編成冊,其中〈尼采的挑戰〉和〈尼采的價值轉換〉兩文,在一九六○、七○年代間先後草就於臺灣大學教學期間;〈尼采哲學的價值重估〉、〈尼采哲學與莊子哲學的比較研究〉和〈尼采和陳獨秀的文化觀比較〉三文,則在一九八五年初至一九八九年完成於北京大學講課期間;〈尼采年譜〉於一九八六年秋冬間撰成,主要材料為依據海曼(Ronald Hayman, 1932-2019)的新作―― 《尼采評傳》(Nietzsche: A Critical Life)。

《悲劇哲學家尼采》和《尼采新論》中的後三篇文章,在空間上,前後寫作於臺北與北京;在時間上,相隔竟有二十多年之久。這期間,大局的變動,反映在個人的心歷路程上亦頗有一些轉折。

在寫作《悲劇哲學家尼采》小書時,個人在文化背景上,懷著單純地「反傳統主義」的心思,行文間不無藉尼采來抒發一己感懷之處,在表達形式上,亦常充滿激情的感性色彩。而二十多年後所寫的幾篇論文,則個人在學術進程上側重於探尋「反傳統主義的傳統」,以及古典文化中多元併起與多元發展的問題,因而寫作論文時,在表達方式上較之前作,加強了它的學術論點。雖然兩本書在內容上有許多重複之處,這不僅是由於不同的寫作時間,主要是由於我對其中某些觀點的重視與偏愛,所以這些重複的地方就仍讓它維持原樣。

我接觸尼采的作品是一九六○年在臺灣大學做研究生的時候。大學時代,我為柏拉圖(Plato, 429-347 B.C)的辯才所吸引,而惶惑於他的玄學迷霧中,稍後研讀經驗論學派著作,開始對形上學的論題感到不滿。我的學士論文寫的是《洛克的知識論》,但對西方哲學所討論的內容,在心態上依然格格不入,直到進入研究所讀到尼采的《查拉圖斯特拉如是說》,才得知西方哲學另有新天地。最初,尼采作品在我的感性生活上引起巨大的共鳴,那時我的心情經常沉入「少年維特之煩惱」中,尼采作品中所感染到的濃郁生命感,使我從叔本華的悲觀主義氣氛裡超拔出來,其入世的熱切態度,其遭遇阻難時的百折不撓精神,更是長期鼓舞著我。並且,尼采作品在我的智性生活上也有著很大的啟發,由於研究尼采,使我對西方哲學之「注入過多神學的血液」有較深的認識;由於研究尼采,使我研讀基督教的《聖經》而發表《耶穌新畫像》;由於研究尼采,使我對存在主義發生興趣,並由存在主義進入莊子的世界。在尼采與莊子思想的同異之間,使我對於各自的傳統文化有較多面的瞭解;由於他們,加深我對基督教「奴隸道德」與儒家「家禽道德」的認識;由於他們,使我對於生命中的悲劇情調及其藝術精神有較高的評價。

我從中學開始,在臺灣就經歷著五○年代的「白色恐怖」,殘餘的權勢集團在島內展開地毯式的捕殺活動;在政風上,由一元化的布局中推展其一家一姓的造神運動;在文化上,獨尊儒術―― 孔儒的忠君觀念及其上下隸屬關係的「奴性道德」,為官方刻意宣揚著,袁世凱的祭孔儀式在臺北孔廟裡重演著。另方面,三○年代以來的文學作品幾乎全在嚴禁之列,五四以來的新文化傳統被攔腰切斷,保守主義的空氣達到令人窒息的地步。因而,尼采宣稱「上帝之死」及其「一切價值轉換」的呼聲,深深地激蕩著我的思緒。

一九七三至一九七九年間,在社會意識與民族主義思潮的影響下,我用不同的筆名發表過數十篇文章。這時期我雖然頗受尼采「投入」精神的鼓舞,但已認識到尼采思想中自我意識之力孤、社群關心之薄弱、反帝概念之欠缺及其反女性主義之偏見。不過尼采的人本主義思想、對基督教價值觀與近代商業文化庸俗化的批判,迄今仍為我所激賞。

……

導讀 : 序 研究尼采的心路歷程

一

尼采的著作及其思想發展大致可分為三個時期:第一個時期(一八七二—一八七六),主要著作的發表,有《悲劇的誕生》(Die Geburt der Tragödie, 1872)、《反時代的考察》(Unzeitgemäße Betrachtungen, 1873-1876);第二個時期(一八七七—一八八二),有《人性的、太人性的》(Menschliches, Allzumenschliches, 1878)、《曙光》(Morgenröte, 1881)、《愉快的智慧》(Die fröhliche Wissenschaft, 1882);第三個時期(一八八三—一八八八),有《查拉圖斯特拉如是說》(Also Sprach Zarathustra, 1883-1885)、《善與惡之外》(Jenseits von Gut und Böse, 1886)、《道德的譜系》(Zur Genealogie der Moral, 1887)、《華格納事件》(Der Fall Wagner, 1888)、《反基督》(Der Antichrist,一八八八年完成、一八九五年出版)、《看,這個人》(Ecce Homo,一八八八年完成,一九○八年出版)、《偶像的黃昏》(Götzen-Dämmerung, 1889)。

在文體上,第一個時期採用論說性的傳統體裁;第二個時期採用精簡的警句體裁;第三個時期以《查拉圖斯特拉如是說》為其成熟的代表作,熱情洋溢地使用自我展現的詩歌形式;其餘作品則使用獨特的散文體。

在思想發展上,早期尼采便帶有濃厚的浪漫色彩,他對歷史文化的解釋,強調美學的價值, 重視藝術對人生的作用。這時期尼采受到歌德、史賓諾莎(Baruch de Spinoza, 1632-1677)、赫拉克利圖斯(Heraclitus)等人的影響,尤其深受叔本華(Arthur Schopenhauer, 1788-1860)和華納格(Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883)藝術理論的影響。一八七六年間,由於華格納劇作表現為基督教色彩,以及他向信教的當權派妥協,兩人關係惡化,尼采與華格納關係破裂,代表著他的第一時期思想的結束。

第二時期開始,尼采在生活和思想上有很大的變化。他在三十二歲時,健康日壞;三十六歲那年,生命力到達最低點。他辭去大學教職,大學給他一年三千法郎的退休金和他自己少量的收入,往後十年間,他便在南歐一帶過著飄泊的日子,這時期由於和現實的接觸,也促成他的覺醒。他的作品大多是在旅途散步或爬山時所構思而筆記下來的,在他的創作中形成一種有名的尼采式「實驗主義」的典型。

尼采中期思想,轉入自然主義,對科學有較大的興趣,他好像法國啟蒙時期(Enlightenment)理性哲學家那樣,對人們已經接受的一切信仰,都提出疑問。他認為一切事物都在流變中,在溶解與液化的過程,不可有僵固的、絕對的定見,包括「絕對的真理」的概念,都必須加以質疑,並接受實驗的檢定,「右眼絕不可相信左眼,因有時光明也許會被稱為黑暗。」這一時期的著作,具有反形上學、反神祕論、反浪漫的傾向。《人性的、太人性的》這作品,在外觀上是實證論的形態,尼采以一種間接的方法攻擊玄學。在這以前,人們以為人類的經驗與知識要採用形而上學的解釋,以為需要一個形而上學為上層結構。現在尼采則試圖將人類的經驗與知識,以實證的思考方式來解釋。

從發表《人性的、太人性的》起,尼采「開始表達自己了」(《看,這個人》、《人性的、太人性的》及其兩續篇)。在《曙光》中,對自我否定的道德展開攻擊;在《愉快的智慧》中,他宣告了「上帝之死」的震撼性的訊息,他開始嚴肅地探索基督教信仰衰微文化史上所導致的諸種問題,攻擊「上帝」概念成為人類創造發展的最大障礙。這期間,萌芽了他的「查拉圖斯特拉如是說」的創作思路。

第二期作品,批評性的東西多於建設性的,較多的是心理分析的內容。第三期則建設性思想越來越多,展現一個整體的世界及道德觀,超人、衝創意志及永恆重現的概念,都在這時期湧現。

從一八八三年到一八八八年,是尼采創作生涯的高峰期。晚期作品,在質量上都勝過前期,《查拉圖斯特拉如是說》一書,尤成為舉世稱著的佳作。法國學者吉勒.德勒茲(Gilles Deleuze, 1925-1995)說:「貫穿尼采全部著作,充滿了悲劇文化的思想與哲學。」尼采早年的古典教育,奠定了他的學術基礎,開啟了他的思想視野;蘇格拉底(Socrates)之前的悲劇文化,對他的影響尤為深遠。從《悲劇的誕生》中的戴歐尼修斯(Dionysus)精神,發展到查拉圖斯特拉的「超人」意志哲學,其間是有密切的思想線索之聯貫性的。

二

有關尼采的論述,我前後寫了兩本書:第一本書是一九六三年自費印刷、一九六六年由臺灣商務印書館印行的《悲劇哲學家尼采》(二○二二年出版五版),也是我個人的第一本書。本書則是由幾篇文章匯編成冊,其中〈尼采的挑戰〉和〈尼采的價值轉換〉兩文,在一九六○、七○年代間先後草就於臺灣大學教學期間;〈尼采哲學的價值重估〉、〈尼采哲學與莊子哲學的比較研究〉和〈尼采和陳獨秀的文化觀比較〉三文,則在一九八五年初至一九八九年完成於北京大學講課期間;〈尼采年譜〉於一九八六年秋冬間撰成,主要材料為依據海曼(Ronald Hayman, 1932-2019)的新作―― 《尼采評傳》(Nietzsche: A Critical Life)。

《悲劇哲學家尼采》和《尼采新論》中的後三篇文章,在空間上,前後寫作於臺北與北京;在時間上,相隔竟有二十多年之久。這期間,大局的變動,反映在個人的心歷路程上亦頗有一些轉折。

在寫作《悲劇哲學家尼采》小書時,個人在文化背景上,懷著單純地「反傳統主義」的心思,行文間不無藉尼采來抒發一己感懷之處,在表達形式上,亦常充滿激情的感性色彩。而二十多年後所寫的幾篇論文,則個人在學術進程上側重於探尋「反傳統主義的傳統」,以及古典文化中多元併起與多元發展的問題,因而寫作論文時,在表達方式上較之前作,加強了它的學術論點。雖然兩本書在內容上有許多重複之處,這不僅是由於不同的寫作時間,主要是由於我對其中某些觀點的重視與偏愛,所以這些重複的地方就仍讓它維持原樣。

我接觸尼采的作品是一九六○年在臺灣大學做研究生的時候。大學時代,我為柏拉圖(Plato, 429-347 B.C)的辯才所吸引,而惶惑於他的玄學迷霧中,稍後研讀經驗論學派著作,開始對形上學的論題感到不滿。我的學士論文寫的是《洛克的知識論》,但對西方哲學所討論的內容,在心態上依然格格不入,直到進入研究所讀到尼采的《查拉圖斯特拉如是說》,才得知西方哲學另有新天地。最初,尼采作品在我的感性生活上引起巨大的共鳴,那時我的心情經常沉入「少年維特之煩惱」中,尼采作品中所感染到的濃郁生命感,使我從叔本華的悲觀主義氣氛裡超拔出來,其入世的熱切態度,其遭遇阻難時的百折不撓精神,更是長期鼓舞著我。並且,尼采作品在我的智性生活上也有著很大的啟發,由於研究尼采,使我對西方哲學之「注入過多神學的血液」有較深的認識;由於研究尼采,使我研讀基督教的《聖經》而發表《耶穌新畫像》;由於研究尼采,使我對存在主義發生興趣,並由存在主義進入莊子的世界。在尼采與莊子思想的同異之間,使我對於各自的傳統文化有較多面的瞭解;由於他們,加深我對基督教「奴隸道德」與儒家「家禽道德」的認識;由於他們,使我對於生命中的悲劇情調及其藝術精神有較高的評價。

我從中學開始,在臺灣就經歷著五○年代的「白色恐怖」,殘餘的權勢集團在島內展開地毯式的捕殺活動;在政風上,由一元化的布局中推展其一家一姓的造神運動;在文化上,獨尊儒術―― 孔儒的忠君觀念及其上下隸屬關係的「奴性道德」,為官方刻意宣揚著,袁世凱的祭孔儀式在臺北孔廟裡重演著。另方面,三○年代以來的文學作品幾乎全在嚴禁之列,五四以來的新文化傳統被攔腰切斷,保守主義的空氣達到令人窒息的地步。因而,尼采宣稱「上帝之死」及其「一切價值轉換」的呼聲,深深地激蕩著我的思緒。

一九七三至一九七九年間,在社會意識與民族主義思潮的影響下,我用不同的筆名發表過數十篇文章。這時期我雖然頗受尼采「投入」精神的鼓舞,但已認識到尼采思想中自我意識之力孤、社群關心之薄弱、反帝概念之欠缺及其反女性主義之偏見。不過尼采的人本主義思想、對基督教價值觀與近代商業文化庸俗化的批判,迄今仍為我所激賞。

……

內文 : 尼采的挑戰

在哲學史上,尼采是一位十分富有挑戰性與激勵性的哲學家。在哲學上,他嚴厲批評從柏拉圖經中世紀以來一千多年的世界觀;在宗教上,他宣稱「上帝已死」,將矛頭擲向整個基督教;在道德上,他抨擊傳統道德是沉睡狀態的「鴉片式道德」、「奴隸式的頹廢道德」;在現實社會上,他指責眾人迷失自我的混同性與奴隸性,並指稱社會活動的要角是「市場上的蒼蠅」。從天國的上帝到人間的混世魔王,在他筆下一舉掃蕩。

尼采哲學之所以震撼人心,乃是由於他所表現的一股獨特的精神,我們無妨稱為「尼采精神」―― 如老鷹般的高邁,雄獅般的勇猛。這種精神正是中國儒教文化所缺乏的,也正是我們時下所急需激發的。

「我是炸藥」

大家都知道尼采是一個突出的性格哲學家,任何人只要接觸他的作品,立刻就可感受到他的人格光輝―― 他那高邁的神采與奮發的精神。

「我有權力埋葬它」

從尼采的自傳裡,可以讀到這些醒目的語句:

我不是一個普通人,我是炸藥。

我終身的工作是替人類準備一個自覺的重要時機。

我工作的偉大性和我同時代人的渺小性,這之間判然有別。

在這秋天七十個日子裡,凡是看到我的人,都會感覺到我沒有一點緊張的氣氛,相反的,充滿了愉快和豐富的生命力。我懷著對後世的責任感,努力不懈。我完成了如此之多的偉大工作── 在我以前沒有人做過,在我以後也不會有人做。

在這美好的日子裡,不僅葡萄漸漸變黃,而一切都已成熟。一線陽光射進我的生命:我向後回顧,再向前瞻望,我從未在剎那間看到這樣多美好的東西。今天我埋葬了我的四十四個歲月,並非沒有意義;我有權利來埋葬它── 凡有生命的事都保留下來,永垂不朽。

尼采以喚醒人類的自覺作為他畢生最重要的工作,他懷著一種「對後世的責任感」,毫無間斷地去完成他的工作,因此在他四十四歲時自我肯定地說:「我有權利來埋葬它。」這對我們是很有激勵性的一句話。我們之中,有的活了二十幾歲,有的活了三十幾歲,無妨捫心自問,在過去的年月裡,我有沒有虛擲生命? 我有沒有蹉跎時光? 我能不能自豪地說:「我有權利來埋葬它?」我們放眼看看,芸芸眾生,多少人的一生,如黃粱一夢,兩手空空,當他閉上眼睛的時候,就與草木同朽,無聲無臭地,不曾為世間留下一點痕跡。這樣的人,自然沒有權利來埋葬自己的歲月。

在這裡,我們很容易會想起李卓吾(一五二七— 一六○二)的一句話:「丈夫生於天地間,太上出世為真佛,其次不失為功名之士。若令當世無功,萬世無名,養此狗命,在世何益? 不如死矣!」 我們雖不同意大丈夫一定要「為真佛」,「為功名之士」,但這番志氣、這種昂然的氣概,實在令人激賞,做人理當如此,既然投身此世,就要活得轟轟烈烈。尼采宣稱:「我是炸藥」,「在我以前,沒有人做過這樣多的工作」,這種豪氣、這種衝勁,正是我們現在青年人所需要的。

我們的社會講究謙虛,講得太多了,人與人見面,常常說上一大堆缺乏真誠感的客套話,使人有時不免感到謙遜是虛偽的卑恭。我們的學校教育,從幼稚園開始就耳提面命地叫人要乖巧、要謙虛,長久的抑制,自傲感被挫下去,影響到自信心的喪失,朝氣、幹勁也被這類陰性的道德無形地消解了,而且整天啃著「標準本」,久而久之就好像籠子裡的松鼠一樣,別說沒有氣魄、沒有氣概、沒有氣象,甚至連氣息都沒有。當然,偶爾也有出格人士出現,只是不多見。

我們從尼采身上,可以看到他的自負是信心的表現,他熱誠真摯,並且富有強烈的責任感,使人忘了他的狂,他不僅表現獅子的精神,還具有駱駝的精神。

「用血寫作」

尼采嘗說,他的著作是「用血寫的」, 並說「用鐵錘作哲學思考」, 可見他對思考態度的嚴肅性。尼采的思想,高邁而落實,如高山上的樹,越往高處伸展,越須往下紮根。他說:

愈想向深處光處升展,它的根越要向地下,黑暗處伸入。

擁有最長梯子的心靈,能往下走得最深。

高山在那裡? 我有次問。高山起於海底。

這是尼采思想的堅實處。

要成大器,除了天分之外,還須有實學。大家都知道尼采才華縱橫,卻很少人留意到他的用功。他對古典文化下了很深的功夫,從普夫達(Puchta)中學開始就打下了良好的基礎,一直到二十四歲得學位擔任古典語言學教授,他已經擁有深厚的古典文化的根基,而後從傳統中再生,從傳統中創新。他說:「要成為真正的思想家,必須先接受嚴格的古典研究訓練。」這是很確切的話。

尼采的奮發精神,由他的自述上可以看出:他三十六歲那年,生命力降到最低點,嚴重的眼疾和胃病折磨著他,「一連七十二小時的頭痛和劇烈的暈眩使我痛苦異常,但我仍保持著理智的清醒,思索著許多問題。」病痛中仍在不斷地思索問題,可以看出他的艱苦毅力。他曾借查拉圖斯特拉之口說:「我不努力於幸福,我只努力於工作。」這正是他一生的寫照。

堅忍奮發是尼采所耀射的另一面人格光輝。

「獅子精神」

在《查拉圖斯特拉如是說》中,有個「精神三變」概念,描述精神發展的三個階段:最初是駱駝精神,而後是獅子精神,最後由獅子變成嬰孩。駱駝具有堅忍負重的精神,獅子精神意味著批判傳統而獲得創造的自由,嬰孩喻示著新價值創造的開始。「精神三變」是尼采思想發展的過程,它象徵著對傳統價值的承擔與認識,而後提出批判,掃除廢墟,成長自己,創造新價值。

從器用世界來看,人類文明的進步是急遽而快速的,然而從思想的角度來看,人類文化的進步卻是緩慢而遲疑的。任何一個大思想家,當他從事思想創建工作時,至少需要付出大半的精力去發揮獅子精神。建造大廈,必先撤除舊障,所以尼采說:

讓一切東西破碎吧! 還有許多屋子得蓋起來。

凡是墮落的,都應該推倒!

今日的一切,墮落了,頹敗了,有誰願意保持它! 但我── 我還要推倒它。

我們看看,尼采推倒些什麼!

最佳賣點 : 繼《悲劇哲學家尼采》後,再度從哲學大家陳鼓應之眼,透視「超人」力量

尼采擁有超人的智慧,卻羨慕動物的無知無畏

他告誡擁有文化與道德的人類,需避免戰爭與地球暖化

尼采:「我是炸藥!」——既然投身於世,就該活得轟轟烈烈。

莊子:「至人無己,神人無功,聖人無名。」——要讓自己從社會的眼光中超脫。