古代中国 説話と真相

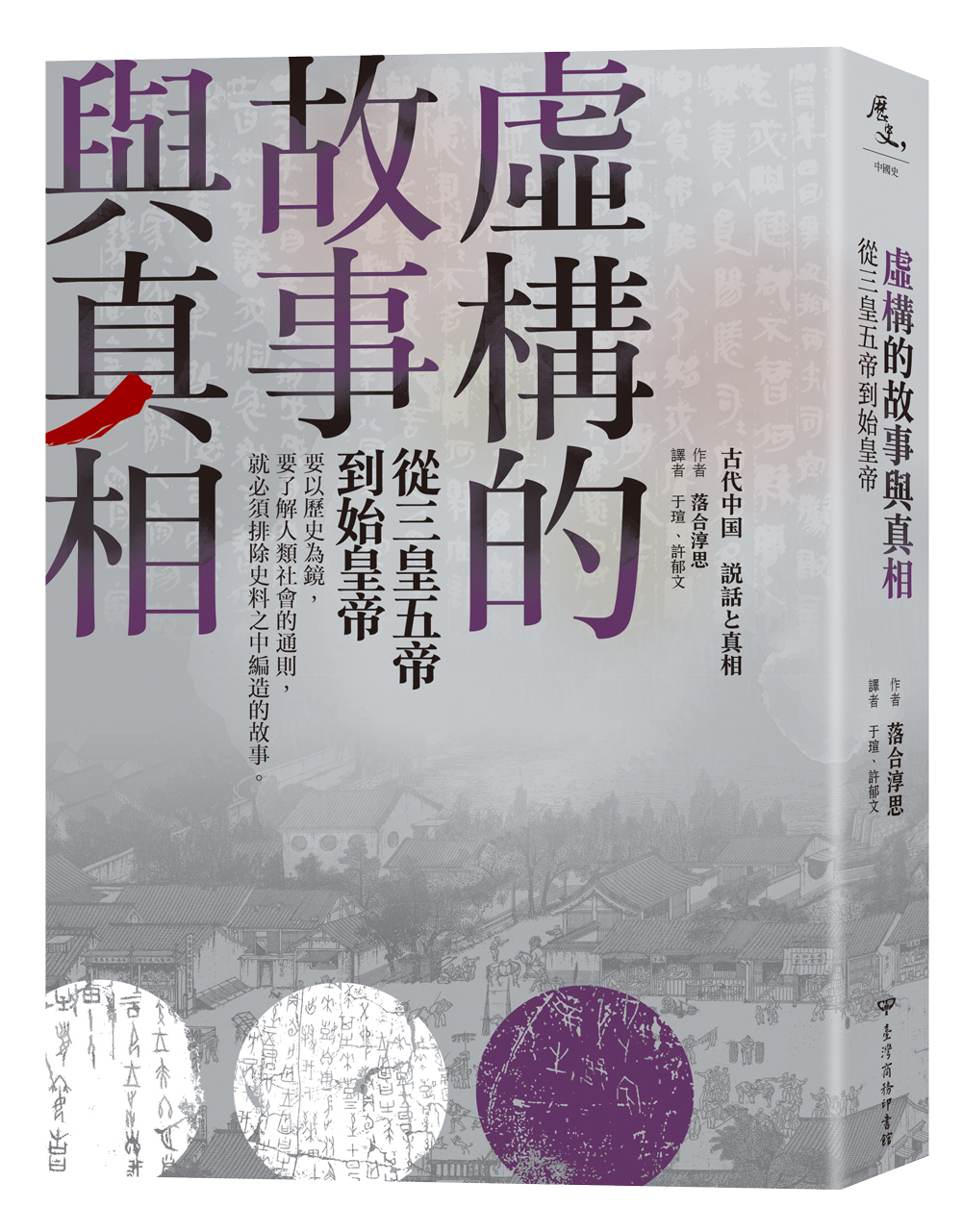

| 作者 | 落合淳思 |

|---|---|

| 出版社 | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| 商品描述 | 虛構的故事與真相: 從三皇五帝到始皇帝:要將歷史學當成可信的社會科學,就必須分辨「故事」與「真相」。古代史常是不斷「加上」與「堆疊」而成,其中含有太多後人的編造。 |

| 作者 | 落合淳思 |

|---|---|

| 出版社 | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| 商品描述 | 虛構的故事與真相: 從三皇五帝到始皇帝:要將歷史學當成可信的社會科學,就必須分辨「故事」與「真相」。古代史常是不斷「加上」與「堆疊」而成,其中含有太多後人的編造。 |

內容簡介 要將歷史學當成可信的社會科學,就必須分辨「故事」與「真相」。古代史常是不斷「加上」與「堆疊」而成,其中含有太多後人的編造。流傳至今,有太多「故事」被視為正史,讓歷史和文學混淆不清。「要以歷史為鏡,要了解人類社會的通則,就必須排除史料之中的故事。」三皇五帝、夏禹治水、酒池肉林、管鮑之交、問鼎輕重、臥薪嘗膽、奇貨可居、合縱連橫、焚書坑儒……這些耳熟能詳的歷史故事究竟有多少「真實」?.「三皇五帝」是戰國時代各種神話和學說的拼裝車?.「酒池肉林」的紂王(帝辛)其實是忙著祭祀祖先和軍事訓練?.「管鮑之交」的管仲和鮑叔都是有錢的貴族,根本不可能從商?.「合縱連橫」不但無視國家實力,連登場人物都時代錯置?「古代中國有許多故事(被當成史實,但不是事實的故事)。而本書指出這些故事的虛假性,也闡述了真正的歷史。許多故事流傳已久,所以是研究文學或思想的重要資料,但也因為不是事實,所以無法直接用來研究過去的社會。要將歷史學當成社會研究,就必須分辨事實與故事。」──本書結語本書分為三部,一、上古時代、二、春秋時代與三、戰國時代,到最後秦王朝結尾。本書也在區分事實與故事之後,考察了人類社會的通則,社會的結構(參考第一、二章)、霸權的標準構造(參考第五—七章),以及和平的定義(參考第十章)。 落合淳思教授是中國上古史的專家,他結合考古報告、甲骨文、金文和諸多傳世文獻的材料,一步一步釐清這些故事的事實真相。包括被視為重要史籍的《史記》、《左傳》、《竹書紀年》,以至《論語》、《孟子》、《管子》、《孫子兵法》等典籍,都一一分析,說明其中哪些可能是後人的「創作」甚至編造的成分。本書從新石器時代「三皇五帝」傳說開始,還原歷史本來的面貌,介紹當時的政治、社會及時代發展的演變,談到了中國早期都市國家的興起、王權的鞏固與成熟、春秋戰國時代貴族治沒落與新政治秩序的形成等。例如,「若將《管子》的內容視為事實,就無法真的了解春秋時代的第一位霸主齊桓公。名義上,《管子》似乎是桓公的宰相管仲的著作,但實際上,卻是在管仲死了數百年之後才編撰的著作。要想了解霸主體制的由來與構造,就必須透過《春秋》這類可信度較高的資料。…… 「雖然本書講解的是古代中國的政治史與社會史,但是就內容而言,也有與政治學或社會學的共通之處。本書的目標是揉和人文科學(文化研究)與社會科學(社會研究),至於這個目標是否達成,還請各位讀者判斷,唯一想說的是,如果歷史學被困在人文科學的框架之中,那肯定是一大損失。」 透過如此虛實對照、記憶鮮明的方式,讀者將打破固有迷思,重新認識這段既熟悉又陌生的中國上古史!

各界推薦 傅 揚(臺大歷史學系副教授):區分事實與虛構,是歷史學的重要起點;本書更在解析故事的虛實之上,進一步講述中國古代史演變的大勢、刺激讀者的思辨能力。陳君愷(輔仁大學歷史系教授)作者以其深厚的學養,解構中國的古史神話與傳說,頗有見地;而本書的翻譯出版,對沉寂已久的古史批判風氣,堪稱注入一股活水。謝金魚(歷史作家)上古三代在古代中國的政治史上是想像出來的美好樂土,根據後人的需求衍生出許多故事,但這些故事虛構的成分有多少?作者透過精彩的分析讓我們一窺真相與背後的目的。柯睿信(歷史說書人)

作者介紹 作者: 落合淳思1974年於愛知縣出生。立命館大學大學院文學研究科史學專攻修畢。文學博士。現為立命館大學白川靜記念東洋文字文化研究所客座研究員。主要著作有:.《殷代史研究》、《甲骨文字辭典》(朋友書店).《漢字字型史字典【教育漢字對應版】》、《漢字的發音:從中國到日本、從古代到現代》(東方書店).《殷:中國史最古老的王朝》、《漢字的字形:從甲骨文字到篆書、楷書》(中公新書).《漢字的構造:古代中國的社會與文化》(中公選書).《甲骨文字的讀法》、《古代中國的虛像與實像》(講談社現代新書).《讀出甲骨文字裡的歷史》(筑摩新書).《甲骨文字小字典》、《漢字的起源:從《說文解字》到最先進的研究》(筑摩選書)譯者:于瑄 大學畢業後赴日攻讀碩士學位。目前從事專業日文口筆譯工作。許郁文 輔仁大學影像傳播學系畢業。因對日文有興趣,於東吳大學日本語文學系研究所取得碩士學位。曾擔任日商多媒體編輯、雜誌日文採訪記者,現職為專職譯者。

產品目錄 前言序章 古代中國的故事第一部 上古時代第一章 三皇五帝──禪讓.放伐1 「『三皇五帝故事』與其虛構性2 新石器時代的實際情況專欄 為什麼會創作出『禪讓.放伐』的故事?第二章 夏禹王──九州治水1 『夏王朝故事』與其虛構性2 二里頭文化的實際情況專欄 『夏王朝』的創作第三章 殷紂王──酒池肉林1 『酒池肉林故事』與其虛構性2 殷王朝的實際情況專欄 『酒池肉林故事』的形成第四章 周幽王──不會笑的褒姒1 『褒姒故事』與其虛構性2 西周王朝的實際情況專欄 『幽王.褒姒故事』的建立過程第二部 春秋時代第五章 齊管仲──衣食足則知禮節1 『管仲故事』與其虛構性2 齊霸的實際情況專欄 為什麼會創作出『管仲故事』第六章 楚莊王──問鼎輕重1 莊王的故事與其虛構性2 晉楚對立的實際情況專欄 為什麼楚莊王會被當作是五霸?第七章 夫差與勾踐──臥薪嘗膽1 吳越的故事與其虛構性2 春秋時代後期的局勢專欄 吳越的故事製作之背景第八章 魯國孔子──民可使由之,不可使知之1 《論語》與其誤解2 春秋時代末期的局勢與儒家思想專欄 對於『民可使由之,不可使知之』解釋的變化第三部 戰國時代.秦第九章 魏惠王──五十步笑百步1 《孟子》的故事與其虛構性2 戰國時代前期的局勢專欄 孟子創作故事的原因第十章 蘇秦與張儀──合縱連橫1 『合縱連橫』的故事與其虛構性2 戰國時代中期的局勢專欄 為什麼會創作出『合縱連橫』的故事?第十一章 戰國四公子與呂不韋──奇貨可居1 呂不韋的故事與其虛構性2 戰國四君子與呂不韋的實際樣貌專欄 為什麼呂不韋會遭到放逐?第十二章 秦始皇──焚書坑儒1 始皇帝的故事與其虛構性2 始皇帝的政治與秦王朝的滅亡專欄 為什麼秦始皇會與不老不死扯上關係?終章 中國古代史的研究方法結語主要參考文獻

| 書名 / | 虛構的故事與真相: 從三皇五帝到始皇帝 |

|---|---|

| 作者 / | 落合淳思 |

| 簡介 / | 虛構的故事與真相: 從三皇五帝到始皇帝:要將歷史學當成可信的社會科學,就必須分辨「故事」與「真相」。古代史常是不斷「加上」與「堆疊」而成,其中含有太多後人的編造。 |

| 出版社 / | 臺灣商務印書館股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789570535952 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789570535952 |

| 誠品26碼 / | 2682648208000 |

| 頁數 / | 400 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8 x 21 cm x2.5cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

導讀 : 前言

本書標題的「故事」,指的是神話、傳說、小說等的總稱。「故事」沒有統一的定義,本書用來指稱「雖然在歷史上被當作事實傳承,但實際上並非事實的內容」。敬請先了解這一點。

談及古代中國史,故事通常比實際的歷史更出名。許多人相信本書列舉的「酒池肉林』和「臥薪嘗膽』等故事是事實。另一方面,實際發生的「周祭」、「賞賜金文」,或「弭兵之盟」、「艾陵之戰」等歷史用語卻鮮為人知(本書第三章和第七章將解說這些用語)。

故事大多有趣,有時還可從中學到教訓,或許有人因此認為即使相信故事也無妨,但這在歷史學上是一大問題。原因在於歷史作為學術的存在意義。

若以一句話說明何謂歷史學,那就是針對過去社會的綜合研究。例如,現代政治的研究被稱作「政治學」,屬於獨立的研究領域,而歷史上的政治研究被稱作「政治史」,屬於歷史學內部的領域。同樣地,研究現代社會的領域被稱作「社會學」,而歷史上的社會研究則是由歷史學的內部領域「社會史」負責。此外,「經濟史」對應的是現代的「經濟學」,而「法制史」對應的是「法學」。

因此,雖然歷史學是研究過去社會整體的學術,但一般而言並不是被歸類為「社會科學」(主要研究社會領域的總稱)而是「人文科學」(主要研究文化領域的總稱)。也就是說歷史學被視為「僅是分析歷史資料的領域」。

其原因之一就是「故事」。若相信故事就是事實,那麼無論進行如何詳細的研究,依舊不算是具有科學性的社會研究,無法從創作的故事來闡明社會的實際情況。因此,區分故事與事實至關重要,然而事實上,現狀是就連專門的研究人員對此都不甚積極。

每位研究人員原本都是熱愛歷史的學生,許多人是因為對故事產生興趣才進入歷史學的領域。為此,難以積極地指出故事的虛構性。此外,社會上喜歡故事的人為數眾多,有些研究人員為了迎合「顧客」喜好,甚至刻意將故事當作事實寫入一般歷史書籍當中,也就是所謂的「故意犯」。還有一些低水準的研究人員,無法區別故事與事實,僅是延用歷史資料的內容(日本較少見,但中國和歐美有許多此種的中國史研究人員)。

因此,無論是無意的錯誤、惡意的誤導,或是實力不足造成的結果,由於在講述歷史時無法區別故事與事實,導致內容與歷史上實際存在的社會相距甚遠。

本書依照時代順序解說中國古代史,考慮到上述現狀,將重點置於對比創作的故事與實際的歷史。每章第一節首先舉出與該時代相關的故事並指出其虛構性,再於第二節闡述實際的歷史,最後以專欄的形式說明故事創作的背景。

時代方面,第一部第一至四章是新石器時代(西元前六○○○至前二○○○年左右)至西周時代(西元前十一至前八世紀)、第二部第五至八章是春秋時代(西元前八至前五世紀)、第三部第九至十二章是戰國時代和秦王朝(西元前五至前三世紀)。序章則是古代故事和其作者的概要。

筆者認為,歷史學不僅侷限於人文科學的範疇,更是連接社會科學的跨領域學科。因此本書部分章節也會提及古代中國與現代社會的共通點。

由於過去與現在存在科學技術發達和政治制度進化等差異,社會情況不可能完全相同。然而,古代到現代的社會皆是由人類組成,「類似的情況容易帶來類似的結果」,這一點無庸置疑。透過歷史學可以看到人類社會一定的規律。

長期累積的歷史學知識脫離現實社會實屬可惜,因此筆者執筆本書的動機之一便是希望將歷史學的成果回饋給現實社會。

正如「站在巨人肩膀上」的比喻,本書內容不僅限於筆者的研究,同時也借用了許多先進的研究成果。在此表達感謝與敬意(本書最後列出了參考的各文獻與論文)

*本書以下將以『』代表虛構的故事。

內文 : 第一章 三皇五帝——禪讓、放伐

1 『三皇五帝』的故事與其虛構性

『三皇五帝』的故事

『三皇五帝』是中國廣為人知的神話。每一位帝王設定的時代都非常久遠,以西曆而言,可以追溯到西元前二○○○年之前。

當中被認為時代最古老的是『三皇』。《莊子》將三皇寫作『祝融、伏羲、神農』,而《列子》則寫作『庖犧(同伏羲)、女媧、神農』。由於是從古代中國各種神話當中挑出三人,因此有各種說法,不同的文獻有不同的挑選方式。

『三皇』之後是『五帝』。雖然同樣眾說紛紜,但一般而言指的是『黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜』五位帝王(《呂氏春秋》和《史記》等)。

關於『三皇五帝』,有許多超自然的故事和荒誕無稽的設定。例如,『伏羲和女媧是人面蛇身』(《史記索隱》)、『堯的時代出現十個太陽,草木枯死』(《淮南子》)(編按:原文:『堯之時,十日並出。焦禾稼,殺草木』),以及『舜的妻子羲和生了十二個月亮』(《山海經.大荒西經》)等。

然而,《史記》(西元前九○年左右完成)的作者司馬遷排除了不可能是事實的記述,甚至沒有編撰三皇本紀(帝王和王朝的年代記)。有些《史記》版本包含了「三皇本紀」,那是唐代中期(八世紀)追加的內容。

歷史研究在《史記》的階段尚未成熟,因此無法排除所有創作的故事。以下是有關『五帝』的記述,出自《史記》〈五帝本紀〉的摘要與概述。看起來像是實際發生過的事,但先說結論,全部都是後世的創作。

當時是神農氏後代治理的時代,已然勢微,發生諸侯(地方領主)內亂。軒轅(黃帝的名號)於是舉兵,征討不歸順的諸侯,最終打倒神農氏後代,被擁戴為天子。

黃帝治理整個中國,制定曆法,並依此教導農耕。因有土德之瑞,故號「黃帝」。黃帝有二十五個兒子,其中十四人是「姓」的始祖。

黃帝死後,其孫顓頊繼承帝位。顓頊死後,黃帝曾孫嚳繼承帝位。顓頊和嚳皆品德高尚,敬鬼神(死者的靈魂),天下無人不順從歸服。嚳死後,由長子摯接替,但由於他不甚優秀,於是其弟堯繼位。堯亦品德高尚,制定法令,教導農耕。

年老的堯任用女婿舜(顓頊的子孫)。舜制定曆法和祭祀儀式,巡視天下,天下人都心悅臣服。於是堯不傳位給自己的兒子,而是將帝位讓給了舜。舜起初擁立堯之子,但由於諸侯皆歸服舜,舜於是繼承帝位。

舜舉用禹(夏王朝第一任帝王)、契(殷王朝祖先)、后稷(周王朝始祖)等人,治理天下。舜同樣沒有將帝位讓給自己的兒子,而是讓給功勞最大的禹。

如同黃帝征討神農氏,驅逐或征討失德的帝王稱作「放伐」。此外,如同堯將帝位讓給舜、舜將帝位讓給禹,讓位給子或弟之外的人稱作「禪讓」(「禪」和「讓」都是謙退之意)。

時代的矛盾

五帝的故事主要在講述『品德高尚的執政者統治整個中國』。然而,西元前二○○○年之前的中國實際上處於新石器時代末期,各地才剛開始出現城邦(本章後述),當然尚未出現統治整個中國的王朝。不僅如此,無論是西元前二○○○至前一六○○年左右的二里頭文化,或是之後的殷王朝和西周王朝,都不曾佔有整個中國(本章第二至四章詳述)。

即使到了之後的春秋時代,南方(長江流域)的楚國和越國等,依舊維持不同於黃河流域的文化,直到戰國時期才逐漸同化(第六章詳述)。換言之,只有在進入文化逐漸整合的戰國時代之後才有可能創作出『統治整個中國』的故事。

此外,『天下』、『天子』等用語本身是基於西周時代之後普及的『天命思想』(第三章詳述),從這一點也可明顯看出是後世的創作。

正如本章末尾的專欄所述,『禪讓、放伐』的故事亦是後世的創作。首先,西元前二○○○年以前的遺址中沒有發現漢字資料,更遑論有關禪讓和放伐的詳細紀錄。關於漢字誕生的年代有各種不同的說法,但大約是在二里頭文化時期左右(高一九九六、落合二〇二二等)。

此外,〈五帝本紀〉中還有多處與實際歷史矛盾的記述。『黃帝的其中十四個兒子是「姓氏」的始祖』便是如此。所謂「姓氏」,形式上是父系血緣團體(由男性繼承家長),同時也是婚姻組織。同姓男女無法結婚,必須與異姓者結婚,這種制度一直持續到近代。

然而,從殷王朝的甲骨文(刻在龜殼或動物骨頭上的字文)資料當中,找不到「姓氏」作為婚姻組織的紀錄。當時,人們是用名字或出生地(或是加上女字邊的文字)稱呼女性。另一方面,從西周王朝的金文(青銅器的銘文)資料當中,很早就可以看到用「姓」來稱呼女性,顯示當時已經存在「姓」的制度。例如稱呼周王的配偶為「王姜」或「王娰」等,「姜」和「娰」就是「姓」。

西周王朝從西方舉兵推翻殷王朝後建國。換言之,「姓」是西方的部分地區在殷代實行的婚姻制度,此制度在周王朝建立之後,逐漸普及全中國(落合二○一二)。此外,王室與諸侯,或是諸侯之間、貴族之間的策略婚姻,同姓或異姓至關重要,因此原本沒有「姓」的土著勢力為了方便起見,也必須使用某種「姓」。

換言之,『黃帝的其中十四個兒子是「姓氏」的始祖』,這是在「姓氏」的制度普及全中國之後創作的故事。具體而言,戰國時期的文獻《國語》提到『黃帝有二十五個兒子,其中得姓者十四人,共十二姓(扣除重複的姓)』(晉語四),《史記.五帝本紀》便是根據此記述撰寫。

最佳賣點 : 要將歷史學當成可信的社會科學,就必須分辨「故事」與「真相」。

古代史常是不斷「加上」與「堆疊」而成,

其中含有太多後人的編造。

流傳至今,有太多「故事」被視為正史,讓歷史和文學混淆不清。

「要以歷史為鏡,要了解人類社會的通則,就必須排除史料之中的故事。」