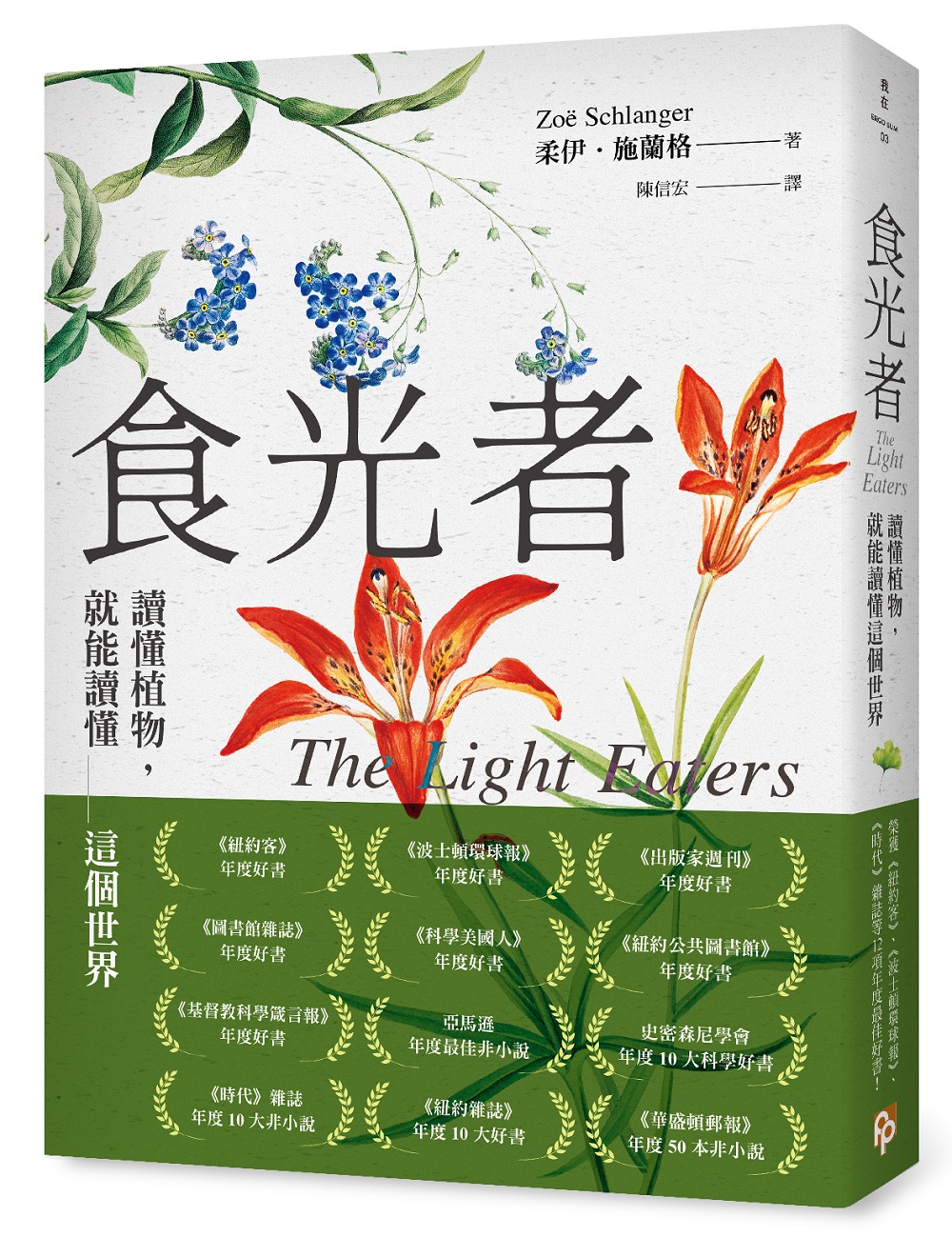

The Light Eaters: How the Unseen World of Plant Intelligence Offers a New Understanding of Life on Earth

| 作者 | Zoë Schlanger |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 食光者: 讀懂植物, 就能讀懂這個世界:《紐約客》年度好書《波士頓環球報》年度好書《出版家週刊》年度好書《圖書館雜誌》年度好書《科學美國人》年度好書《紐約公共圖書館 |

| 作者 | Zoë Schlanger |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 食光者: 讀懂植物, 就能讀懂這個世界:《紐約客》年度好書《波士頓環球報》年度好書《出版家週刊》年度好書《圖書館雜誌》年度好書《科學美國人》年度好書《紐約公共圖書館 |

內容簡介 《紐約客》年度好書《波士頓環球報》年度好書《出版家週刊》年度好書《圖書館雜誌》年度好書《科學美國人》年度好書《紐約公共圖書館》年度好書《基督教科學箴言報》年度好書亞馬遜書店編輯選書年度最佳非小說作品史密森尼學會年度10大科學好書《時代》雜誌年度10大非小說《紐約雜誌》年度10大好書《華盛頓郵報》50本最值得關注的非小說作品美國國家戶外圖書獎(自然歷史類)得獎作品入圍美國國家圖書評論家協會非小說類圖書獎入圍洛杉磯時報圖書獎被翻譯成21種語言版本!Amazon排行榜No.1暢銷冠軍!一場超脫人類視野的生命之旅,一封獻給植物世界的動人情書!❈ ❈ ❈植物以光為食,影響了世界的構造、文化與生命,它們擁有至高的權力,卻對人類隱藏了它們的秘密……❈ ❈ ❈一如文學大師娥蘇拉.勒瑰恩詩意的形容――世界的詞彙是森林。植物的生態看似自成一格,對世界帶來的影響卻超乎想像。植物是最瘋狂的旅人,從高山到海洋,它們不斷移動,並採取獨特的方式生長。一株植物就是一套決策網絡,就算沒有大腦,細胞也一直在進行某種「思考」,成百上千的枝條根葉,讓它們無時無刻感知周遭事物的質地,與所處的環境交織共生。它們追光逐日,透過光合作用產生氧氣,供應生存所需。它們會記住身上的傷,懂得用分裂尋找出路,藉由種子開疆闢土、繁衍重生。它們甚至是人類的親屬,因為我們每一束肌肉,都是植物利用水分與空氣產生的糖編織而成。植物如今依然持續向上伸展,迎向太陽。億萬年來,這些古老的靈魂就像一張不需破譯的地圖,只要你用另一種角度看待它,許多「自我」就會呈現在我們眼前,並發現,或許這不是一個有植物的人類世界,而是一個有人類的植物世界……❈ ❈ ❈來自全世界的最高讚譽!看完這本令人驚嘆的著作,我不會再用過去的眼光看待植物或是自然界!――普立茲獎得主、《五感之外的世界》作者/艾德.楊本書是對傲慢的一帖解藥,閱讀本書能夠令人心生謙遜,對於造就這個世界的食光者感到敬重與驚嘆!――《編織聖草》作者/羅賓.沃爾.基默爾《食光者》就和其所描寫的主題一樣豐富、生氣蓬勃並充滿驚奇,這本書你一定要讀!從此以後,你將會以全新的眼光看待世界!――《在大滅絕來臨前》作者/伊麗莎白.寇伯特本書震撼並且改變了我!植物的智力比我想像的更加怪異又美妙,柔伊.施蘭格的探究充滿了好奇心,每一頁都帶來新的啟發與洞見!――《傾聽地球之聲》作者/大衛.喬治.哈思克每一頁都教人大開眼界,科普寫作的典範莫過於此!――《出版家週刊》難得一見的傑作!不僅引人入勝,更挑戰既存的假設,更為人類帶來啟發!資訊詳盡程度非其他相關入門作品所能企及!――《科克斯評論》植物是否具有智力?……在這本書裡,植物學本身有如一篇故事裡的角色,正經歷著極為激烈的轉變,而植物的變化也為我們帶來了各種刺激、不安,以及不確定性的感受。――《紐約客》用《食光者》為你的大腦授粉,今後你將不再以相同的眼光,看待自己最喜歡——或者最不喜歡——的植物。――《華爾街日報》施蘭格引人入勝的探究,為我們描繪出一個豐富多彩的植物世界:怪異的蕨類性生活、山艾的化學溝通、植物智力的科學辯論,以及其他種種驚人的資訊。――《浮華世界》施蘭格對最新的科學研究進行深入報導,並融合她引人深思的觀察評論,讓人得以對植物以及它在世界上所扮演的角色,獲得全新的理解。――《華盛頓郵報》一本絕妙好書……不只會改變你對植物的看法,甚至對所有生物的本質也將產生新的觀點。――《科學美國人》施蘭格在《食光者》中,為我們充分展現了植物王國的驚奇與奧秘……這些奇蹟飽受忽略,我們卻每天環繞其中,這本書把這些奇蹟推上了舞台中央。――《石板》《食光者》展現了施蘭格的熱情與感染力,她用充滿好奇的心智引領自己踏上旅程,並寫下了這部富有啟發性的著作!――《自然》揉合科學報導、遊記與內省旅程於一身,本書探討了植物令人驚奇的能力,讓我們瞭解植物複雜又活力充沛的本質,以及人類該如何改變看待自己的方式。――《科學》施蘭格以優雅的文字與驚奇、讚嘆的心情,描寫了植物巧妙的適應技能、溝通能力與社會行為。――《基督教科學箴言報》這本引人入勝、充滿活力又感動人心的著作裡,分享了植物研究最新的發現,不僅大幅擴展了我們對植物的認知,還包括植物在生命之網中所扮演的關鍵角色,以及人類對植物智力的體認,將如何幫助我們翻轉環境的破壞。――《書單》柔伊.施蘭格在《食光者》這部引人入勝的作品裡,提出了許多不可思議的案例,證明植物具有智力,並深入探究這項認知對於人類(以及植物本身)可能造成的影響。――加拿大《環球郵報》本書締造了一項罕見的成就,也就是讓人看見他者的本來面貌,同時又擴展並深化了我們身為人的生活方式。――「頁邊筆記」網站/瑪麗亞.波波娃《食光者》是一部引人入勝的革命性著作,我饑渴般地一次只讀一小段,以便消化這本書是如何顛覆了我的宇宙。――《迷路圖鑑》、《男言之癮》作者/蕾貝嘉.索尼特作者破除了動植物涇渭分明的迷思,教我們認知植物的複雜性,只要欣然地把植物視為具有智力的近親,植物就不再只是我們生活中的裝飾品,也會為我們帶來啟發。――《氛圍》極少有什麼作品,能夠讓人讀了之後忍不住想要到處和別人分享,但《食光者》就是這樣的一本書。――英國《每日郵報》《食光者》確實有料!作者的思考相當嚴謹,並以公正且好奇的態度,來描寫這些充滿爭議的知識辯論。――《夜明雜誌》《食光者》讓人讀到欣喜若狂、欲罷不能,作者的報導不同凡響!――英屬哥倫比亞園藝高手協會這是一部對植物智力的秘密世界,進行深入探究的迷人之作。――《園藝與槍枝》大南方夏季書單/艾咪.內祖庫瑪塔多作者和我們分享了無數的新體悟,情節詳細、令人震驚,還伴隨著深富感染力的熱情。――《查爾斯頓郵報》《食光者》記述了許多令人大開眼界的植物學新發現,這些研究觸及了植物的溝通、社會行為、聽覺、觸覺,以及記憶能力,並深入探討植物是否擁有智力或意識的爭議性問題。――《先鋒工作坊》本書完全沒有模糊人與植物之間的界線,而是為我們生動地呈現一個陌生又奇異的植物王國,還有許多存在於天地之間,我們作夢都意想不到的事情。――《門廊共和國》一部了不起的著作……一旦讀過《食光者》,你將不會再以相同的眼光看待周圍的植物。――《森林》一本發人深省的讀物,充滿奧秘、好奇與同理心。――加拿大《童軍雜誌》《食光者》是寫給植物界的一封情書。――《瘋書網》一場穿越當代植物研究的迷人旅程。――《獵戶座》令人著迷。――《衛報》❈ ❈ ❈各界名家一致盛讚!【作家】盧郁佳 專文導讀【普立茲獎得主、《五感之外的世界》作者】艾德.楊【《編織聖草》作者】羅賓.沃爾.基默爾【《在大滅絕來臨前》作者】伊麗莎白.寇伯特【《傾聽地球之聲》作者】大衛.喬治.哈思克【中央研究院植物暨微生物學研究所特聘研究員】吳素幸【文字工作者】臥斧【小說家】黃崇凱【生態圖文創作者】黃瀚嶢【作家】彭樹君【《相信樹的人》作者】鄒欣寧【詩人】鍾永豐感動推薦●中文推薦人依姓名筆畫序排列【迷誠品編輯推薦】標題|植物能接收人類情緒嗎?《食光者》開拓視野的生命之旅|迷誠品Podcast撰文|迷誠品內容中心本集「今天讀什麼」,邀請《相信樹的人》的作者鄒欣寧老師,從自然書寫者的視角,與聽眾一同探索柔伊.施蘭格的得獎新作《食光者》。《食光者》作者以獨特的書寫風格,融合了科學實證、生命故事與心路歷程,成就了這本獨特浪漫的植物科普書。節目中,欣寧將分享作者是如何將點滴線索,匯集整理成書。循著不同的生命故事,不斷展開的顛覆性觀點,持續挑戰著人類的既有認知。透過收聽迷誠品 Podcast 或是閱讀此篇文章,來聽聽這場關於瘋狂生命旅人的對話,或許會開啟你與植物的關係新定義。☞點此進入迷誠品閱讀文章

作者介紹 柔伊.施蘭格 Zoë Schlanger《大西洋》雜誌(Atlantic)特約撰稿人,負責報導氣候變遷。她的作品散見於《紐約時報》、《紐約書評》、《時代》、《新聞週刊》、《國家》(The Nation)、《石英》(Quartz)與全美公共廣播電台(NPR)等主要媒體,以及2022年的《美國科學與自然書寫傑作》(Best American Science and Nature Writing)選集。她曾獲2017年的全國科技記者協會(National Association of Science Writers)報導獎,也經常受邀至中小學與大學演說。現居於紐約市布魯克林。譯者介紹陳信宏臺灣大學外國語文學系畢業,曾獲全國大專翻譯比賽文史組首獎、梁實秋文學獎及文建會文學翻譯獎等翻譯獎項,並以《好思辯的印度人》入圍第33屆金鼎獎最佳翻譯人獎。譯作包括《正義:一場思辨之旅》、《令人著迷的生與死:耶魯大學最受歡迎的哲學課》、英國作家狄波頓系列作《我愛身分地位》、《幸福建築》、《宗教的慰藉》、《新聞的騷動》、《藝術的慰藉》等。

產品目錄 目錄序Chapter 1:植物意識的問題Chapter 2:科學如何改變想法Chapter 3:植物的溝通Chapter 4:感受能力Chapter 5:貼地聆聽Chapter 6:(植物的)身體會記住Chapter 7:與動物對話Chapter 8:科學家與變色龍藤Chapter 9:植物的社會生活Chapter 10:傳承Chapter 11:植物的未來致謝

| 書名 / | 食光者: 讀懂植物, 就能讀懂這個世界 |

|---|---|

| 作者 / | Zoë Schlanger |

| 簡介 / | 食光者: 讀懂植物, 就能讀懂這個世界:《紐約客》年度好書《波士頓環球報》年度好書《出版家週刊》年度好書《圖書館雜誌》年度好書《科學美國人》年度好書《紐約公共圖書館 |

| 出版社 / | 皇冠文化出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267650707 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267650707 |

| 誠品26碼 / | 2682965985004 |

| 頁數 / | 416 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 500 |

| 提供維修 / | 無 |

導讀 : 【導讀】

像植物一樣思考

作家/盧郁佳

這是一個南京紅姐逆天改命的悲壯故事。農夫種小麥,會拔掉黑麥雜草,於是黑麥就模仿小麥。反覆汰擇的壓力,淬煉黑麥成了擬態之王,終究也成了作物被收編。

●

這批外星人潛伏周遭,幹著不見光的龐大犯罪事業。而我們卻只像牛一樣木然咀嚼沙拉,對嘴裡的高科技文明懵然不覺。柔伊.施蘭格的《食光者》,行光合作用的人,也就是植物的故事,宛如魔幻寫實小說,光怪陸離,卻千真萬確。他不斷提醒讀者避免把植物擬人化,因為他筆下的植物活蹦亂跳,和環境來往過招,造化的詭奇壯麗令人心醉神迷。

植物有觸覺。野生卷丹,是花瓣翻捲倒掛的百合花,昆蟲沾上雄蕊的花粉,帶到雌蕊的柱頭上受精後,柱頭會閉合,孕育種子。但植物學家示範拿片草葉假裝昆蟲去戳花,花會關起來。半小時後,花發現被詐騙了!再度打開。

植物有視覺。智利雨林深處,有種變形藤,能模仿至少二十種植物,像《魔鬼終結者》的液態金屬人、《哈利波特》的幻形怪,或《變種人》的魔形女。它是看到對方,還是吸收了對方體內的微生物?謎團令學者傷透腦筋。

植物能互相溝通,還會男性說教。一簇簇白絨球小花開遍沙漠角落的灌木「騾脂肪」,雌株會聆聽雄、雌株發出的訊號,但雄株只聽雄株的訊號。

●

就像好萊塢超級英雄死而復生、獲得強大異能;植物歷經天敵的摧殘後,也會從傻白甜變成絕命毒師。

赤楊被毛蟲啃禿,死了數百棵。忽然間,毛蟲腹瀉死光,原來葉子私設地下工廠煉毒。警方破獲驚人內幕:赤楊還私訊了遠處的赤楊,一起變毒,守株待兔,舔刀等著殲滅這幫餘孽。毛蟲們!有膽放馬過來。

為了活下去,植物不惜買凶解決麻煩製造者。

葉蚤幼蟲會吃歐白英,所以歐白英會分泌花蜜召喚螞蟻,讓螞蟻把罪魁禍首葉蚤幼蟲搬進蟻窩當晚餐。

為了精準殲滅,自建鑑識實驗室。毛毛蟲啃玉米葉子,玉米分析毛毛蟲的唾液與反流物質,知道該找哪種胡蜂,然後放特殊化學成分的狼煙。不到一小時,特種胡蜂就趕來給毛毛蟲打針,把蜂卵注入毛毛蟲體內,孵化吃掉毛毛蟲。

它們會用績效管理裁員,哪一根枝條吸水最不好,就斷掉它的水。它們還擅長發包。豆科植物根瘤裡的細菌會為植物固氮,植物以糖回報;監控發現哪個小瘤的細菌翹班擺爛,就不供氧給它。能想像上班逛網拍,隔間馬上被老闆抽真空嗎?

●

這些驚人能力,都是用時間適應環境的結果。我在河濱步道健走,心思總被業績、人際糾葛盤據,腦子像每半小時響一次的番茄鐘。像《解放時間》引進各地域、文化的時間尺度,來平衡資本主義的時間金錢觀;本書的視角讓人發現,即使腳邊的南美蟛蜞菊,也走著馬雅神話興亡生滅般的悠長時間。入侵物種每一百種大約只活一種,多數水土不服夭折。存活者會蟄伏五十到一百年,然後突然暴增,四處可見。神隱的這段時間,親代植物忙於適應環境,在旱地長更長的根掘地尋水,或在淹水地面上迎空探根、爭取氧氣。它們改變自己的身體,把這些變化傳給子代。

虎杖是濃密深綠的灌木,一簇簇白花清純可愛。作為樹籬引進英國後,英國規定房地產三公尺內有虎杖就必須申報,銀行不給房貸。因為只要看到一點點幼苗,地底下可能已有龐大的地下莖網絡,無法根除。土裡剩一塊指甲大的殘根,就能長到覆蓋半個美式足球場(一個美式足球場是91x48公尺)。還會穿透地基、牆壁,卷鬚在室內冒出來。

漫畫《咒術迴戰》中,「詛咒之王」兩面宿儺死後留下二十根手指,有強大的詛咒力量。高中生虎杖悠仁,不慎吞下一根,被附身、獲超強戰力,和各種咒靈格鬥。主角為何取這名字,看了本書才知道,虎杖就是植物界的兩面宿儺,指甲大的殘根就能推倒古城、古堡。

川上和人《鳥類學家的世界冒險劇場》說東大團隊到無人島調查,背包衣鞋所有物品都得買新的,在無菌室打包,人員要淨身消毒,以免沾染孢子、冠毛等,深怕不慎把外來物種帶進來、毀了島上脆弱的生態系。登島一週前,全員就禁吃含種籽的水果;登島後排泄物也要打包回家。如臨大敵令人吃驚,看了本書終於了解,外來物種和環境的對話是決定性的,一旦開啟,無法挽回。人類得尊重島上植物的主權。

●

孟德爾實驗把我們看成隱性、顯性基因的隨機組合,但作者解釋表觀遺傳學:基因不只是編碼,而像一套有彈性的指令集,由讀者選擇情節發展的小說,多種結局,每種結局都受故事發展過程的千百萬細微變化影響。環境彈奏著一株植物的基因鍵盤,打開這個基因,關上那個基因。

實驗把水移到土壤裡的不同部位,植物的根,會像狗追蹤氣味一樣追蹤水。植物長在乾土裡,下一代也落在乾土裡,就會迅速發育出巧妙適合乾旱的深深長根。像是從裝滿繼承遺產的皮箱裡,迅速找出解決問題的工具,而這些工具都是先人在過同一關卡時創造的。

作者在此展開了深沉宏大的敘事,在我一焦慮、猶豫不決就滑手機轉移注意力的反應模式上,透析出百年來世代面對的問題。環境雕塑了我們,有時受傷的部位就缺了一塊,但大多時候身體、心智都展現了可塑性。與其說狠下心逆天改命,不如說命一直在對我們塗塗改改。

遠在我以期考、月考、週考、晨考架起的焦慮時間之上,另一個堅忍而緩慢的世代時間,令植物成為不同的植物,我們成為不同的人,使我驚訝、感傷、安慰。我以為讀了一本植物科普書,卻從中窺見作為生物的自己,遠比我以為的執拗,如同蝙蝠糞堆上的白色幽靈森林,堅持在陌生乾旱之地活下去。或許從防洪、護岸工程、資源管理到自我成長,可以不求一步到位;而在像植物那樣等待水到渠成的時間裡,養成一種堅實不折的韌性。

內文 : 植物是什麼?你大概有些概念。你心裡想到的可能是一株肥碩的向日葵,花朵看來像是輪圈蓋,粗厚的莖有著毛氈般的表面;或者,你想到的可能是祖母的庭院裡一株爬上攀架的豆藤。要不然,你也可能像我一樣,正看著掛在廚房窗戶上的黃金葛,心想自己也許該幫它澆水了。植物是一種已知的實體,是日常生活中的一抹翠綠。

你這麼想當然沒錯,就像人類自古以來也都總是能夠指向章魚而稱之為章魚一樣。不過,我們直到最近才發現章魚能夠以其腕足品嘗味道、能夠使用工具、能夠記住人臉、對於周遭世界的敏感度遠勝過我們,而且牠們體內布滿了神經細胞,有如一個個迷你的大腦。這麼一來,章魚到底是什麼?顯然遠遠不只是我們向來所想像的那種動物。

我們才剛開始意識到這個問題的答案,而且這點也已經在一個關鍵面向,徹底改變了我們對於非人類智力的理解:章魚在演化樹上與人類分道揚鑣,是動物史上非常早期的發展。我們和章魚最近的共同祖先,大概是超過五億年前在海床上爬行的扁蟲。截至目前為止,我們已經在演化上和人類本身接近得多的動物身上發現了智力,像是海豚、狗兒,以及相當晚近才和我們分家的靈長類動物。不過,我們現在已經知道精明靈巧的強大智力有可能完全獨立於人類之外而發展出來。一項類似的認知巨變也已出現在植物上,只是在目前還沒有引起太多注意,而是主要發生於實驗室以及實地研究場域當中,並且還是在生命科學最不引人矚目的一門學科裡。然而,這種新知識的分量已即將打破我們對於植物的理解,最終甚至有可能徹底改變我們思考生命的方式。

所以,植物到底是什麼?我原本滿心認為自己知道這個問題的答案,但我開始和植物學家交談之後,才發現不是這麼一回事。

幾年前,我是個有毛病的環境記者。我大部分的報導都聚焦於兩件事情:氣候變遷持續不斷的惡化,以及遭到污染的空氣與水所造成的健康影響。換句話說,我撰寫的內容都是關於人類持續不斷邁向死亡的步伐。這麼過了五、六年之後,我覺得自己已即將被一股令人毛骨悚然的恐懼感所淹沒,於是我開始表現出奇怪的行為。每當聯合國政府間氣候變遷專門委員會發表最新的報告——也就是向我們指出人類已經剩下不到幾年能夠避免災難的那種報告——我就會懷著一種古怪的興奮感向同事說明報告內容,等著看他們嚇得臉色發白的模樣。我經常會花費一整個上午接收破紀錄野火和颶風的新聞,接著在午餐時間又毫無滯礙地和同事聊起辦公室八卦。我的心理區隔已經到了爐火純青的地步,以致各種環境災難都已引不起我任何的情緒反應。格陵蘭的冰蓋融化,在我眼中看來只不過是另一項能夠造就出精采報導的題材而已。

就是在那個時候,我在自己沒有意識到的情況下,開始從自然科學裡找尋讓人感到美妙而且又充滿活力的事物。我喜歡植物,我喜愛看著我的夜香木(night-blooming jasmine)爬上我的窗框,還有我的琴葉榕(fiddle-leaf fig)在幾個月看似毫無變化之後,突然瞬間冒出三片新葉。我的公寓是一座植物避難所,充滿了令人滿意的植物生長變化,比我電腦裡那些令人沮喪的世事變化好得多。我心想,既然如此,何不把我的記者腦轉向植物身上?於是,我開始在午餐休息時間搜尋植物學期刊,使用的正是我平常用來搜尋氣候論文的那些入口網站。那種系統可以讓記者看到尚未公開的最新研究,條件是不得在其中規定的發布日之前發表相關報導。那些期刊充滿了關於植物的根本發現,包括揭露香蕉的演化起源,以及終於解答了為什麼有些花會滑溜溜的(為了阻撓前來竊取花蜜的螞蟻)。我覺得自己彷彿偷窺到早期的科學,但現在真的還有這麼多根本事實可以被發現嗎?在我產生這項著迷的兩個星期後,我得知蕨類的完整基因組首度被定序,而且有一篇關於這一點的論文將在不久之後發表。我當時還不知道這項發展有多麼值得注意——由於蕨類非常古老,擁有多達七百二十對染色體,遠超出人類的二十三對,所以基因組學革命才會在過了這麼久之後才終於觸及蕨類。在這份尚未公開的科學論文裡,我立刻就被一幅蕨類圖片吸引。那是一張照片,顯示一名研究人員的拇指甲上放著一株微小的扇形植物:一株滿江紅。那株滿江紅極為翠綠,看起來彷彿內部會發光。我不禁愛上了這種植物。

簡稱滿江紅的細葉滿江紅(Azolla filiculoides),是全世界最小的一種蕨類,數千年來都生長在潮濕的地方。如同植物常見的情形,你若是以為大小與複雜度成正比,那可就錯了。差不多五千萬年前,當時地球的溫度遠比現在更高,滿江紅就已開始生長於北極海,猶如一席席巨大的蓋毯漂浮在海面上。它們在接下來的一百萬年裡吸收了極為大量的二氧化碳,古植物學家因此認為它們在地球的冷卻過程中扮演了至關重要的角色。現在,有些研究人員正在探究滿江紅是否能夠再度發揮那樣的功能。

除此之外,滿江紅還有另一項奇蹟般的把戲:在一億年前左右,滿江紅在其體內演化出一個特化的袋子,裝有能夠固氮的藍綠菌。我們周圍的空氣含有將近百分之八十的氮,而包括我們自己在內的每一種生物,都需要氮才能夠製造核酸這種一切生物的建構單元。不過,我們完全無法吸收存在於大氣裡的氮。儘管我們身旁到處都是氮,卻連一粒分子都不得為我們所用。在一項令人嘆服的轉折裡,植物完全仰賴細菌把氮氣重組成可供植物吸收的型態,然後我們才得以藉由植物攝取氮。於是,滿江紅把自己轉變成為這種細菌的旅館。這種微小的蕨類為藍綠菌提供其所需要的糖,而藍綠菌則是忙著轉變氮。中國與越南的農民注意到了這一點,自從好幾百年前就開始把滿江紅施放於稻田裡。

我找出了蕨類的指南書以及各種傳說。我對自己如此求知若渴頗覺得意,甚至還對這種植物喜愛得忍不住在左臂上刺了一個小小的滿江紅圖案。記者是出了名的雜而不精,經常會突然對一件事物深感興趣,但不久就將其拋在腦後。不過,我認為我這次是真的迷上了植物。對於這類看似毫不起眼地四處冒出的尋常植物,我突然產生了許多問題。還有什麼是我不知道的?

為了這項探究,我把《蕨樂園》(Oaxaca Journal)買來一口氣看完。這是奧立佛.薩克斯所寫的一本小書,內容記述了他在墨西哥西南部一趟蕨類考察之旅當中的觀察。和他同行的人員,是坐滿一整輛巴士的狂熱業餘蕨類植物學家,全都來自美國蕨類學會的紐約分會。這趟旅程的共同領隊是羅賓.莫蘭(Robbin C. Moran),四十四歲的他是紐約植物園的蕨類管理者,帶著那一整車的人走遍墨西哥的瓦哈卡州。經過連續幾天走訪村莊與景點、欣賞市場裡的農產品與裝滿胭脂蟲9的染缸當然還有各式各樣的地錢(liverwort)與蕨類之後,薩克斯一度體驗到一個只能形容為狂喜的時刻。當時,熾熱的午後陽光斜照在高高的玉米莖稈上,而一名年老的植物學家暨瓦哈卡州農業專家正站在那些玉米旁。薩克斯只以短短的半句話描述那個神聖般的時刻——那一閃即逝的光輝——但這段文字立刻就深深引起了我的共鳴。

「……高䠷的玉米、熾熱的陽光,還有那個老人,全都合為一體。這是那種無法形容的時刻,令人感到一種強烈的現實,一種近乎超自然的現實——然後我們所有人都在一種出神或恍惚的情況下沿著步道走向大門,回到巴士上,彷彿我們剛剛突然見到神聖的異象,但現在又回到了日常的俗世裡。」

這種在一剎那間感受到永恆、真實、格式塔式的短暫體驗,貫串了所有的博物學文獻。我不是唯一陷入這種著迷當中的人。在《溪畔天問》(Pilgrim on Tinker Creek)裡,作者安妮.狄勒德也在一棵樹前面體驗過類似的時刻,看著光線從那棵樹的枝葉之間穿透而出。一閃即逝的真實。她才剛體認到自己經歷了這麼一個時刻,那個時刻即告消失,但仍令她意識到一種能夠在片刻當中體驗到的開放式專注,和日常的專注相較之下可能是對世界更直接的觀察。

隨著我在下班之後徹夜閱讀愈來愈多這方面的書籍——內容都是關於植物以及那些欣喜若狂的博物學家——結果開始發現這種時刻到處可見。《博物學家的自然創世紀》(The Invention of Nature)是安德列雅.沃爾芙為十九世紀著名博物學家洪堡德(Alexander von Humboldt)所寫的傳記,而我從中得知了洪堡德也有過那樣的時刻。洪堡德提到身在戶外為什麼會令人產生一種存在主義式的真實感受。「不論何處的大自然都會與人對話,而且是以人的靈魂所熟悉的語言,」他寫道。「一切都是互動與互惠,」因此大自然「會讓人覺得是個整體」。洪堡德接著向歐洲知識界介紹了地球是個活生生的整體這種概念,其中的氣候系統和緊密交織的生物與地質模式共同構成一套「網狀的細膩結構」。這是西方科學最早閃現的生態思維,亦即把自然界視為一連串的生物群落,每個群落都會和別的群落相互作用。

閱讀植物學論文的某種體驗,也會令我閃現那種感受,窺見一種我還無法充分表達的整體。我意識到我在自己的知識當中發現了巨大的鴻溝。在多麼久以來,我都是伴隨在植物身邊,卻對它們幾乎一無所知?我覺得自己彷彿漸漸拉開一道布幕,而見到了隱藏在布幕後方的一個平行宇宙。我現在已知道那個平行宇宙確實存在,但還不知道其中有什麼東西。

最佳賣點 : 被翻譯成21種語言版本!

Amazon排行榜No.1暢銷冠軍!

一場超脫人類視野的生命之旅,

一封獻給植物世界的動人情書!