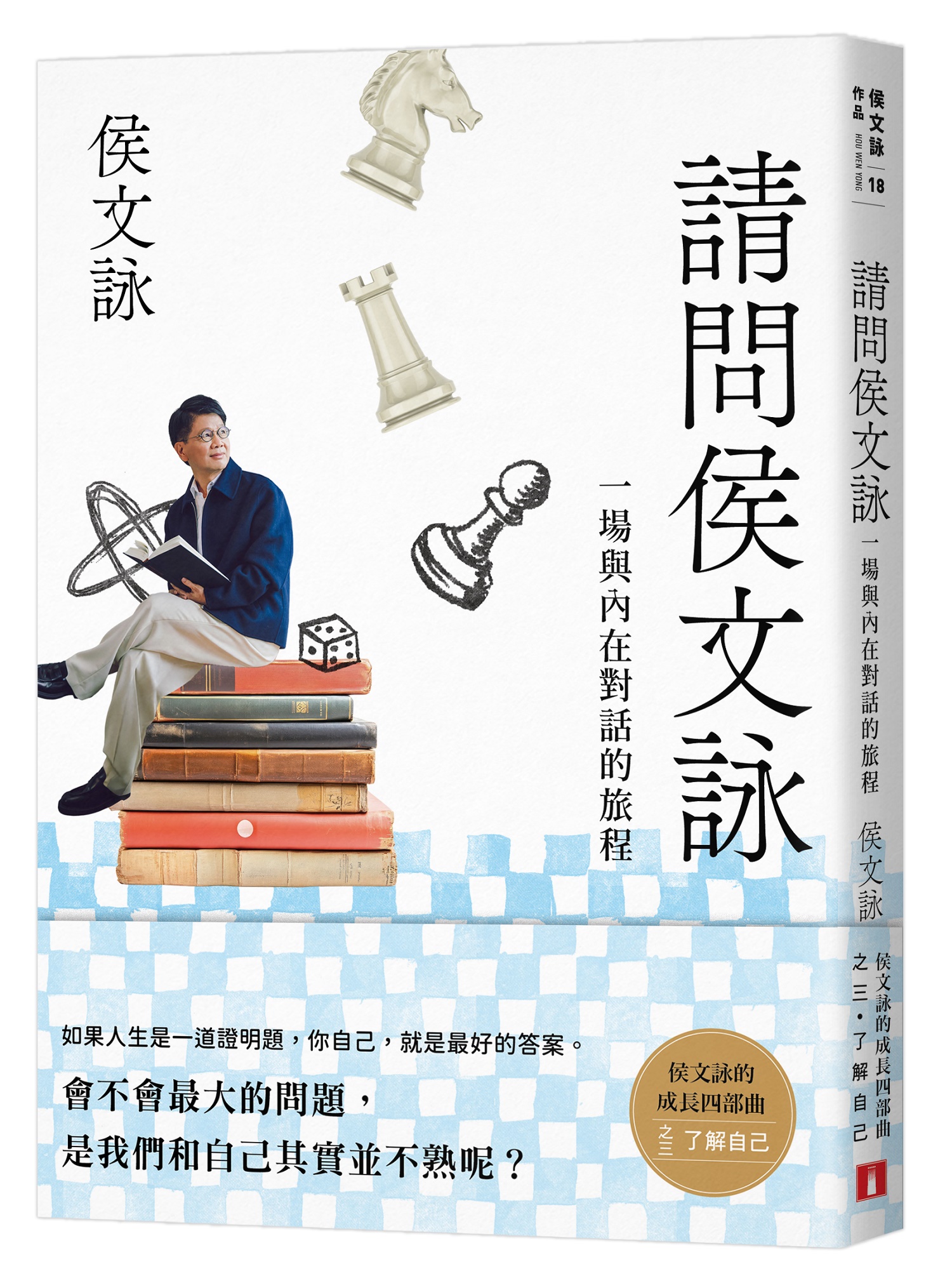

請問侯文詠: 一場與內在對話的旅程

| 作者 | 侯文詠 |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 請問侯文詠: 一場與內在對話的旅程:如果人生是一道證明題,你自己,就是最好的答案。◤侯文詠的成長四部曲◢之三.了解自己很久以前,侯文詠是一個愛問問題的小孩,總是纏 |

| 作者 | 侯文詠 |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 請問侯文詠: 一場與內在對話的旅程:如果人生是一道證明題,你自己,就是最好的答案。◤侯文詠的成長四部曲◢之三.了解自己很久以前,侯文詠是一個愛問問題的小孩,總是纏 |

內容簡介 如果人生是一道證明題,你自己,就是最好的答案。◤侯文詠的成長四部曲◢之三.了解自己很久以前,侯文詠是一個愛問問題的小孩,總是纏著大人問:宇宙的外面是什麼?當那個問題很多的小孩,長大成為一名作家,他幾乎每一次出書、每一場演講,都會收到一籮筐的問題:你不是真的很愛錢吧?興趣可以當飯吃嗎?我就是忍不住會緊張,怎麼辦?你怎麼度過低潮的時刻?挑戰困難的時候,如果一再失敗,該堅持下去嗎?有時候,礙於時間不夠;有時候,礙於答案太長,太多來不及回答的問題,就這樣留在他的心裡,成為他寫下《請問侯文詠》這本書的契機。關於課業、工作、夢想、格局;關於愛情、心情、前途、錢途,關於人生中的每一天,我們似乎永遠都有問不完的問題。「但你跟自己夠熟嗎?」這一次,侯文詠要邀請我們,用這個問題開啟一場與自己對話的旅程。唯有真正了解自己,我們才能明白,為什麼放棄比堅持更難,為什麼渴望比努力還重要。是這些源源不絕的疑問,驅使我們不斷用熱情來尋找答案,而原來那個最重要的答案,就是:你自己。▋10年經典全新改版推出,不能不思考的人生命題「你真的不後悔你的選擇嗎?」「決定放棄的時刻,你是用什麼理由說服自己的?」「你覺得生命最重要的是什麼?」……十年前,《請問侯文詠》開啟了我們與內在對話的旅程,十年後,你更了解自己了嗎?▋侯文詠和你一起,尋找更好的答案儘管我知道我無法回答完所有的問題,儘管我知道就算回答了,我的答案也未必是解決問題最好的答案,最好的辦法。但是,正因為在那裡面有一種與讀者之間的信任、一種期待以及一種可能,因此我明白,那是作為一個作者的生命中,最彌足珍貴的時刻。——侯文詠

作者介紹 侯文詠台灣嘉義縣人,台大醫學博士,目前專職寫作。侯文詠Facebook:www.facebook.com houwenyongpage

| 書名 / | 請問侯文詠: 一場與內在對話的旅程 |

|---|---|

| 作者 / | 侯文詠 |

| 簡介 / | 請問侯文詠: 一場與內在對話的旅程:如果人生是一道證明題,你自己,就是最好的答案。◤侯文詠的成長四部曲◢之三.了解自己很久以前,侯文詠是一個愛問問題的小孩,總是纏 |

| 出版社 / | 皇冠文化出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9789573343189 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789573343189 |

| 誠品26碼 / | 2682931330005 |

| 頁數 / | 240 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 350 |

| 提供維修 / | 無 |

內文 : 興趣可以當飯吃嗎?

在高中之前,我並沒有太多的機會看電影。對我來說,所謂好看的電影的印象,大概僅止於《羅馬假期》、《亂世佳人》這類的好萊塢電影。《傻瓜入獄記》是導演伍迪.艾倫(Woody Allen)早期自編自導,一部既自諷又質疑人生的作品。那天散場時,我坐在電影院裡,震撼得簡直不知道該說什麼才好──從來不知道電影可以有這麼豐富、深刻的表達方式。我想盡辦法去看我能找到所有伍迪.艾倫執導的電影。在那之後,我又接觸到了許多當代一流導演的電影。這些電影,開啟了我一個全新、目不暇給的世界。我漸漸變成一個標準的「影癡」。我記得當時只要碰到假日,我總是排滿了一整天的電影行程,一場趕過著一場。

至於學校的通識課程,憑著一點小聰明,外加臨時抱佛腳,成績平平順順地也就過關了。到了二年級下學期,進入基礎醫學課程,功課壓力漸漸變重了。我陶醉在電影世界中渾然不覺,等到接到期中考成績單時,看見上面許多在及格邊緣擺盪的分數,才發現大事不妙。

有個過去一起看電影,現在已經決心「戒掉電影」的學長對我說:

「我勸你別再看電影了,要全心全意應付課業啊。否則,一旦有一科被當,接下來就是一連串的重修、擋修。往後每一學期的課程本身已經都不輕鬆了,萬一將來重修,只會更加苦不堪言。你好好想想吧,別像我這樣悔不當初啊。」

我的學長出於善意的諄諄教誨完全無可否認。一邊是「醫師」的現實世界,一邊是「電影」的想像世界,這兩個截然不同世界之間的衝突,在我的內心越來越激烈。當時我談了一段「被分手」的戀愛,經常情緒低落。情緒低落時,乏味的基礎醫學自然更唸不下去了,只好擱下書本去看電影。隨著光影裡面的世界越迷人、深刻,我就感到光影外面的人生淺薄、無趣。這樣想時,我越發無法專注K書,無法專注K書又逼得我去看電影,生活與情緒就這樣變成了無可自拔的惡性循環……

為了克制自己不掉入這個惡性循環,不看電影、又無法專注讀書的時候,我就開始整理東西。有一天整理抽屜時,我忽然想通了一件事──與其把不要的東西一件一件從抽屜挑出來,不如把所有的東西都倒出來,再把非要不可的東西放進去就可以了。

整理完了抽屜之後,我感到快意暢然──原來整理一個抽屜最需要的不是耐心,而是決心。我開始用同樣的想法來審視自己的生活,開始問自己,如果生活也是個抽屜的話,什麼是非要不可的?

我找出一張紙,在上面寫著:

1.吃飯、睡覺。

2.讀書、考試。

看著空蕩蕩的一張紙上面的幾個字,無可抑遏地我開始回顧過去的人生。回顧完之後,我有點悲哀地發現,如果要把我有限二十幾年的人生也做個簡單的總結的話,我所經歷的人生,和這張內容空蕩的白紙,基本上是很接近的。

一種自怨自艾的情緒,烏雲似的聚攏過來。

我繼而又想,這樣的人生繼續再過下去,我會得到什麼呢?

一個體面的工作?體面的車子、房子?然後呢?體面女朋友,體面的婚禮、體面的妻子、兒子,外加體面的朋友,也許。然後呢?體面的老去、體面的死亡、體面的棺木、喪禮。然後呢?也許還有體面的朋友會在喪禮上致辭,說我是一個多麼好的人。

就算我真的很幸運,都做到了這些,我的人生,總結起來,跟這張空蕩蕩的白紙,還是沒有什麼兩樣的,不是嗎?

或許就因為那麼一點點的不甘心吧。我在那張白紙上面,又寫下了幾個字。於是那張內容空蕩的白紙,變成了:

1.吃飯、睡覺。

2.讀書、考試。

3.電影。

就這樣,我不但沒有停掉電影,反而變本加厲地看電影。

當時,吃飯、睡覺是為了唸書、準備考試。唸書、準備考試,是為了有時間看電影。看電影,又是為了讓自己心甘情願地吃飯、睡覺,繼續唸書、準備考試,節省更多的時間看電影……

當時我每看過一部電影,就會在筆記本上,簡單地記錄下電影的基本資料,以及自己的觀影心得。經過了大三、大四,我順利地通過了基礎醫學的洗禮與考驗。作為一個醫學生,這本來就是分內事,沒什麼好多說的。但最令我驚訝的是,在那一、兩年中,我算了算筆記簿,每一年我都看了三百多部電影。

聆聽你內心的召喚

從某個角度來說,電影為我打開了視野、豐富了思考、強化了我的敘事能力,如果不是這樣的經驗,我顯然不可能擁有成為一個作家的基礎和條件。

但當時的我,並不知道那個選擇對我所代表的意義。

J.K.羅琳在二○○八年哈佛大學的畢業典禮致辭中曾經說過:

他們(羅琳的父母)希望我唸一個實用的學位;我希望讀英語文學。後來妥協的結果──回過頭來看這個妥協,其實誰也不滿意──是,學外語1(Modern language)。父母的汽車離開還沒有轉過街角,我就把德語主修換成了古典文學2(Classics)。我忘了是否曾經告訴過我的父母我唸了古典文學,他們可能一直到了參加我畢業典禮的那一天才第一次知道這件事。在這個星球上所有的科目裡,我想,在憧憬擁有一間豪華浴室時,他們很難找到一個比希臘神話更沒用的科目了。

我記得曾經有人聽到這場演講的錄影之後對我說:原來J.K.羅琳在大學時代主修古典文學,還研讀過希臘神話學,難怪後來她會寫出《哈利波特》這樣的小說。

對於J.K.羅琳的這段話,經歷過類似歷程的我,感觸是截然不同的。

如果問大家:「因為J.K.羅琳知道她將來會寫《哈利波特》,所以選擇了古典文學,這樣的推論合不合理?」大家一定說不合理。

同樣的,如果問大家:「因為我知道將來會變成一個作家,所以大三、大四時一年看了三、四百部電影。這樣的推論合不合理?」大家一定也說不合理。

可是,反過來,大家卻常問我:「當一個興趣出現時,你怎麼知道它有沒有前(錢)途?」或者,「我是不是應該先看到前(錢)途,再下定決心投入時間與資源呢?」老實說,我也覺得這樣的問題一點也不合理。

關於興趣有沒有前(錢)途,根據我的經驗,事實是:你根本不可能知道。

當我瘋狂地一年看三、四百部電影時,我根本沒想過,有一天,我會變成一個作家,更不知道這樣的興趣會帶來什麼樣的前(錢)途。不只我不知道,J.K.羅琳不知道,所有後來把興趣發展成事業的人,在那個當下,都不可能看見前(錢)途到底在哪裡的。

對許多人來說,因為看不到,所以恐懼、猶豫。因為恐懼、猶豫,所以關於前(錢)途這些現實的聲音會變得巨大、嘈雜,也因為這樣,你越來越不容易聽見發自內心那個隱晦而模糊的召喚。

但話又說回來,如果不是每年看了三百多部電影,我根本不會興起了想當導演的念頭。如果不是因為這個念頭被家人阻止,我也不會退而求其次,開始在校刊發表作品、更不會參加文學獎,以及因緣際會遇見後來許多人、許多事,讓我變成了一個作家。

「停止看電影」或「繼續看電影」?當年那個看似無關緊要的選擇──很久之後重新回顧時,我驚心動魄地發現它不只是選擇──更精確地說,它所代表的,其實是在那個選擇之後兩條截然不同的遭遇與命運。

在當時,身在其中的人是不可能看見這些的。在那個當下,能帶領你走到目的地的,只有內心那個隱晦而模糊的召喚。

這是你唯一的憑藉與依靠,你得聆聽他、相信他,緊緊跟隨。

再也沒有比這個更重要的關鍵了。

更重要的是,相信自己

聽我這樣說之後,有一個讀者忍不住舉手,站起來問:

「萬一投入時間與資源之後,沒有得到前途或錢途,豈不是虧很大嗎?」

就以一場棒球賽中的高飛球當作例子好了。當高飛球被擊出時,一個防守的外野手,如何去接住這個球呢?

傳統的電腦式思維是這樣的:

先衡量所有相關的變數(球與球棒之間的作用反作用力、地吸引力、風向、摩擦係數……),精確地計算出高飛球落地的位置和時間。接下來,我們只要設法讓手套在球落地前與球在同樣的時間、空間重疊,就可以接住球了。

從傳統電腦運算的角度來看,這或許是理所當然的事情。但如果把這樣的運算方式放到人腦上,事情可能就沒有這麼順利了。為什麼呢?因為當球被擊出那一剎那,一個外野手根本無法在短時間內分析出這麼多的資訊。就算他有這些資訊,以人腦的運算速度,要在高飛球落地之前,計算出準確的落點,並且及時地移動到那個位置,接到球,根本是不可能的事情。

同樣的,要求一個孩子,在對自己內在缺乏了解、對外缺乏認識的前提下,就為自己訂下一個明確的「志願」(落點),並且全力衝刺,這就和在球被擊中的那一剎那,要求外野手算出高飛球的落點,並在精確的時間移動到落點接住球是一樣的不合邏輯。

是吧?

儘管不合理,但一代又一代,我們似乎都用著同樣的思維邏輯要求小孩子寫像是〈我的志願〉這樣的作文,很少有人懷疑。

既然如此,外野手是怎麼接到球呢?事實上,只要仔細觀察一個有經驗的外野手接高飛球的過程,其實不難理解這個完全不同的思維。

當高飛球被擊出後,一個有經驗的外野手立刻會依照他感受到的訊息──擊球聲音的大小,球起飛的方向、弧度、速度,當下形成一種「判斷」,並且往他所判斷的方向奔跑。在移動的過程中,他盯著越飛越高的球,隨著球的方向、力道,邊奔跑邊調整方向、速度。隨著球越過最高點開始往下掉落時,這個外野手不斷縮短和球之間的距離。他繼續移動,越來越靠近落點,最後,終於在球落地之前抵達了那個位置,接到了球。

因為外野手無法計算出球的落點,因此一開始他所能追隨的只有他的內心的直覺和判斷。這和追隨「內在召喚」的思維是很接近的。

儘管看不見前途或錢途,但一個追隨內在召喚的人,卻能依據內在模糊的直覺和判斷,努力地去實踐(奔跑)。在實踐的過程中,靠著與外在環境的磨合,一步一步地調整方向,不斷地縮短內在召喚與現實之間的差距(靠近落點),落實那個興趣,直到它變成一個可行,甚至是有前途、錢途的工作(接到了球)。

所以,「如果看不到前(錢)途,我為什麼要投入?」或者「萬一投入時間與資源之後,到最後失敗了,豈不是虧很大嗎?」,這類的焦慮當然完全可以理解。

但如果我們理解了呼應「內在召喚」需要的思維更接近外野手接球的話,我們或許就不難明白,這樣的焦慮,對於這件事一點幫助也沒有。

因為,一個有經驗的外野手面對高飛球被擊出的那一剎那,當他往前奔跑時,他的心裡想到的絕對不會是:

「如果現在算不出球的落點,我為什麼要奔跑?」更不是,「如果我跑了半天,結果沒有接到球,那我不是很虧嗎?」

面對同樣的情境,大部分在自己的人生中忍不住會有的擔心、焦慮,為什麼在一個有經驗的外野手身上不會出現呢?

答案其實一點也不困難。

因為外野手用了一個合理的模式來思考這樣的情境。更重要的,他們相信那個從內心發出的直覺,也相信他們自己一定能夠接到球。

讓自己歡喜自在地走下去

「照你這麼說,」還是剛剛那個聽眾,「外野手一定接得到高飛球嗎?他總有漏接的時候吧?萬一呼應內在召喚的結果是這樣,該怎麼面對?」

作為一個外野手,漏接當然是在所難免的事情。同樣的,呼應內在召喚也不保證一定成功。但你不能因為一次漏接,就否定了這個外野手。同樣的,眼前的失敗也不能否定你曾有過的努力。只要你還年輕,只要你還聽得見自己內在的召喚的聲音,你就還站在屬於自己人生的球場上。

更何況,根據過去的許多經驗,從內在召喚微弱的聲音,一直發展到成為有前(錢)途的事業,興趣本身很少是不經過轉化、改變的。

就像賈伯斯休學的時候去旁聽Serif與Sanserif字體的書法課,後來卻變成了電腦螢幕上漂亮的字體。

就像J.K.羅琳的希臘神話,後來變成了《哈利波特》。

就像我的「看電影」夢,變成了寫作……

如果幾十年之後,賈伯斯的書法一成不變的還是書法,J.K.羅琳的希臘神話還是希臘神話,我的「看電影」還是「看電影」,後來我們人生中的前途或錢途,可能出現嗎?

真正去追究的話,在呼應內在召喚的過程之中,如果不是在現實中遭遇了挫折,就不會有這些磨合與轉化。沒有這些轉化,也就沒有適應,當然,也就沒有後來的成果。

從這個角度來看,挫折其實是現實所能帶給我們最好的禮物,我們要打開自己的心胸,欣然接受才是。

不過話又說回來,正因為需要經過種種和現實的磨合、調適,又無法預期終點到底在哪裡,「呼應內在召喚」的過程其實更接近一場馬拉松長跑,因應這樣的過程,從一開始,就必須有一種能夠長期走下去──或者,更進一步說,讓自己能夠「歡喜自在」的準備。

很多人宣揚一種破釜沉舟、義無反顧的心態,激昂地和現實悲情對抗。這樣的心態當然令人敬佩,不過,用這樣的策略去面對一場不知終點在何處的長跑,就如同用跑百米的速度去跑馬拉松是一樣危險的。萬一成果無法在短期之內實現,後繼的資源、體力消耗殆盡,反而挫折了個人的決心以及自信。

因此,把目光放遠──假如這是一件需要做五年、十年,甚至是更久的事情,用什麼樣的資源、或者什麼樣的風險,是你可以歡喜自在地承受的?有了這樣資源配置的基礎,你才能從容、無後顧之憂,全力以赴地去追隨、呼應內在的召喚。

不但如此,你還要保持著內在召喚最初開始出現時,所帶給你的渴望、好奇。

如果你想成為一個作家,千萬不要天天拿自己的作品和像J.K.羅琳、昆德拉、或村上春樹這些成功的大作家比較。如果你想成為一個籃球選手,更不要天天拿自己的球技和LeBron James或Kobe Bryant這些NBA高手比較……這只會讓你感到挫折。在這條路上,真正能夠推動你的力量,是對這件事自然而然的嚮往與渴望。這和過去的人生督促你追求外在的勝利,追求別人目光中的榮耀、責任……是很不一樣的。

就像是一場不知道目的地在哪裡的旅行。儘管不知道目的在哪裡,但因為抵達的每一個景點、途中認識的每一個人,都是未曾經歷的,因此樣樣新鮮。像個渴望郊遊的小學生似的,永遠不知道明天會發生什麼的期待、驚喜。

千萬不要失去這種渴望的心情。少了這樣的心情,這個內在的召喚就不再是內在的召喚了。

如果可以的話,甚至不要有非成功不可的期待。

我這樣說,並不是要大家不用努力了。既然追求的是自己內在的召喚,當然無時不刻都應該全力以赴。但話又說回來了,盡力而為之後,事情的結果,其實是我們無法控制的。試圖去掌握那些我們無法控制的成敗,反而只會讓我們失去那種歡喜的心情。

換個角度想,如果未來不存在「一定成功」的保證,很務實地想──我是不是不應該把一切寄望都放在哪個成果之上──而是,在做這些事情的當下,就應體會到這個過程本身的快樂。

跑馬拉松長跑的時候,與其期待終點的歡呼、名次,還不如當下就享受那個路途中喘氣、流汗的快感;當醫師的時候,與其期待未來的前(錢)途,還不如當下就享受因為自己的努力,病人的病情獲得改善的成就感。同樣的,寫作的時候,與其期待出版之後的收入或掌聲,還不如當下就享受那個從無到有的創意……

從外在的角度來看,任何的努力,當然都可能成功、也可能失敗。但從生命的角度來看,一個一直歡歡喜喜地呼應自己內在召喚的人,他是不可能有任何損失的,不是嗎?

關於興趣可以當飯吃嗎這件事,我想說的就是這些了。

最佳賣點 : 會不會最大的問題,

是我們和自己其實並不熟呢?