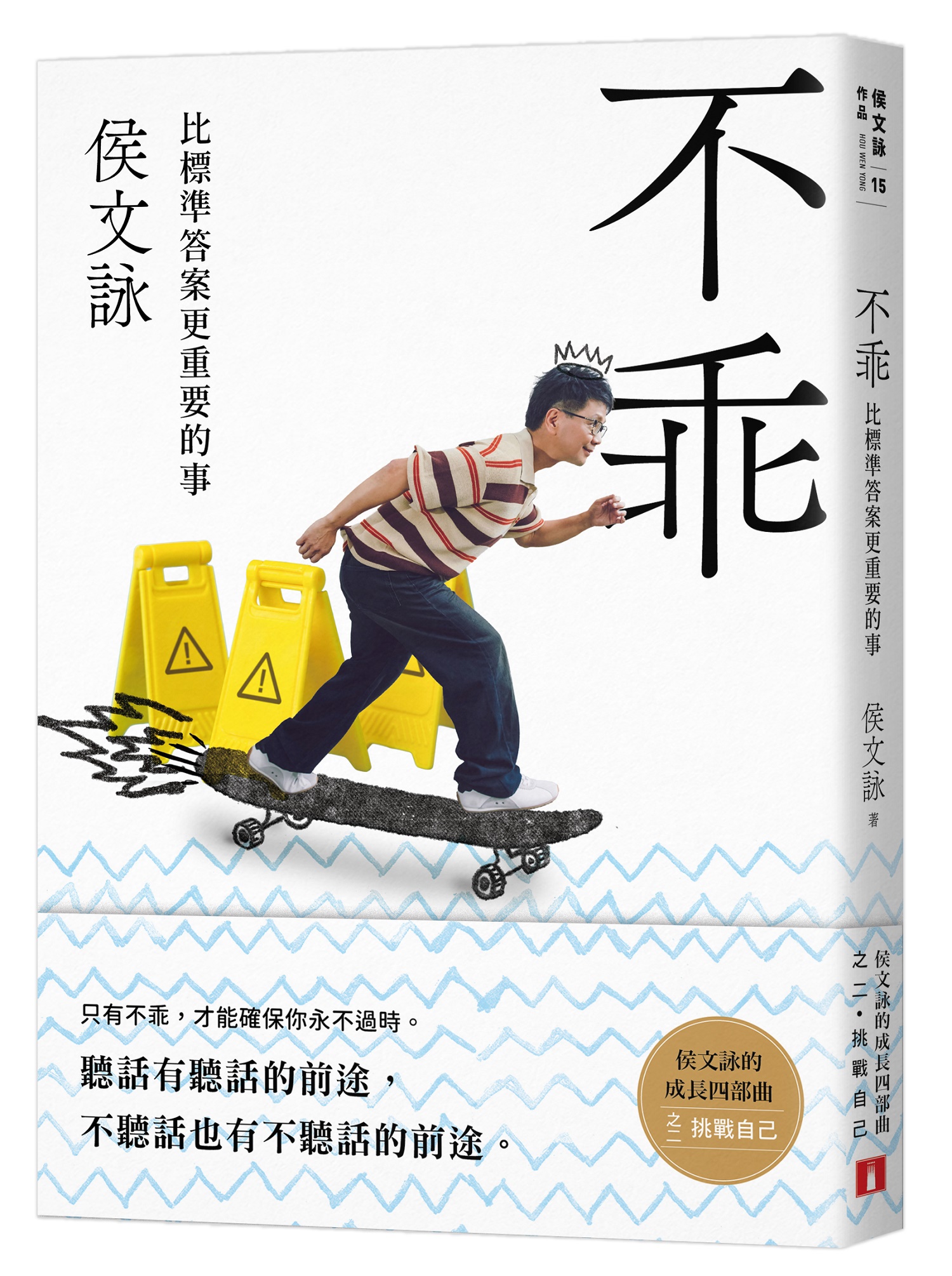

不乖: 比標準答案更重要的事

| 作者 | 侯文詠 |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 不乖: 比標準答案更重要的事:只有不乖,才能確保你永不過時。◤侯文詠的成長四部曲◢之二.挑戰自己從小到大我們一直被要求做乖寶寶、乖學生,最好大家都一輩子照著主流價 |

| 作者 | 侯文詠 |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 不乖: 比標準答案更重要的事:只有不乖,才能確保你永不過時。◤侯文詠的成長四部曲◢之二.挑戰自己從小到大我們一直被要求做乖寶寶、乖學生,最好大家都一輩子照著主流價 |

內容簡介 只有不乖,才能確保你永不過時。◤侯文詠的成長四部曲◢之二.挑戰自己從小到大我們一直被要求做乖寶寶、乖學生,最好大家都一輩子照著主流價值觀活到老、乖到老!那麼,為什麼現在卻反過來要「不乖」?當然,你也可以選擇繼續乖下去,但有太多疑問在等待我們去挖掘,有太多挑戰在考驗我們的應變力,有太多刺激在拓展我們的視野,而「乖」可能會讓你無法適應波動激烈的時代,「乖」可能逼你在遭遇挫折時選擇放棄……這樣的乖,人生該如何獨一無二、精采好玩?試著用「不乖」的角度想想:為什麼「認真」拚不過「迷戀」?失敗又怎麼會比成功好?為什麽我們總是用「別人的腦袋」,而不是「自己的腦袋」想事情?為什麼「視野」遠比「眼界」更重要? 在一個今日的標準答案很快就會被明日取代的巨變時代中,讓我們突破那些別人給的標準答案,進而培養出適應變動的競爭力,追求真正屬於自己的答案,並且開創出自己想望的人生。▋全新改版推出,繼續勇敢當個「不乖牌」!認真拚不過迷戀、成功哪有失敗好、想事情要用自己的腦袋……讓無數讀者醍醐灌頂、豁然開朗的「不乖宣言」,在今日的巨變時代,這本書證明了──只有不乖,才能確保你永不過時!▋如果他一直很乖,就沒有今天的侯文詠了!我這一輩子其實還做了不少「不乖」的事。像是,第一次投稿時沒有郵資,偷爸爸的郵票。像是,為了讓稿子內容更精采,編出許多學校根本沒有發生過的事。……或明明大家覺得是沒有機會被接受的期刊,我硬是要投稿。或辭去了醫師的工作,成為一個專職作家,成為一個編劇、廣播主持人、電視連續劇製作人……回想起來,是這些「不乖」、「不聽話」的作為或決定,一點一滴造就出了今天我的人生非常決定性的部分。——侯文詠

作者介紹 侯文詠台灣嘉義縣人,台大醫學博士,目前專職寫作。侯文詠Facebook:www.facebook.com houwenyongpage

| 書名 / | 不乖: 比標準答案更重要的事 |

|---|---|

| 作者 / | 侯文詠 |

| 簡介 / | 不乖: 比標準答案更重要的事:只有不乖,才能確保你永不過時。◤侯文詠的成長四部曲◢之二.挑戰自己從小到大我們一直被要求做乖寶寶、乖學生,最好大家都一輩子照著主流價 |

| 出版社 / | 皇冠文化出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9789573343196 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789573343196 |

| 誠品26碼 / | 2682931328002 |

| 頁數 / | 240 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 349 |

| 提供維修 / | 無 |

內文 : 有些人也許要問:如果可以不用經歷那些無可預測的「不乖」過程,乖乖地長大,不是很好嗎?

真的很好嗎?

人生真的可以這麼樣「乖乖」地到老死而沒有疑問?

同樣坐著校車上學,到底是有過「不乖」經驗,還是沒有「不乖」經驗的孩子更叫人放心呢?

答案其實是很清楚明白的。

和玩樂器很像,很多時候,人生中的完美演出也是必須通過許多錯誤與練習才能達到的。大部分小孩準備考試時,師長們會要求小孩做模擬考題或測驗練習題,覺得非這樣不能考得高分。可是回到「真實人生」這個場域──不管是談戀愛、交朋友、選填志願,大部分小孩卻連一點練習、嘗試錯誤的機會都沒有。

這樣,在面對人生試鍊時,如何能考取高分呢?

我們的人生太害怕「錯誤」了,覺得在嘗試錯誤的過程要付出太多無法預期的時間與代價。可是如果嘗試錯誤是學習過程必要的一部分呢?我們是不是得預留下一些「錯誤嘗試」與「不乖」的空間與機會給自己呢?

有些父母親不免要擔心地問:是不是等孩子長大一點,心智成熟一點,能夠自行判斷時,再給他們這個空間。

這樣的思考最大的謬誤在於:

首先,如果沒有這些空間,他們很可能心智上永遠都不會長大。

再來,更重要的,如果真的一定得有犯錯的經驗,當然是越年輕代價越小啊。

我年輕時曾經為人借貸當保證人,損失了幾百萬元。這些錢占了我當時的資產一半,覺得痛苦不堪,可是現在想想其實也算還好。幸好是年輕時就有這個經驗,並且學得教訓,從此人生就算打過疫苗了。否則到了這個年紀再遇到這種事,也損失現在一半以上的資產,那才是真正的慘不忍睹啊。

對很多捨不得小孩嘗試錯誤的父母親其實是要換個角度來看事情的,如果嘗試錯誤對孩子的成長是必須的,那麼孩子能在你看得見的時候嘗試,其實是件好事。不管後果如何,做父母的多少還可以陪伴孩子度過困境,或是給予一些必要的援助。否則等他離開父母時才碰到,就算有心可能都幫不上忙了。

以前常聽人說:「人不輕狂枉少年。」過去總覺得這話聽來有點輕狂。可是現在想想,這話實在是人生的至理名言。老實說,沒有輕狂少年的經驗,就不可能造就出一個深思熟慮的成人。就像許多植物都必須受到溫度或照光的刺激之後才能開花一樣。叛逆、不乖也是生命之中開花、結果必須的「生長激素」啊。

人不輕狂不但枉費少年,更進一步,我還要說:人不「叛逆」枉少年。人無「不乖」枉少年啊。

做一個太乖的人當然不好。

可不可以不寫功課

我這樣說,一定有人不以為然。反駁我:

「你說『不乖』才好,但殺人、搶劫、打架也是不乖啊。難道這樣也可以嗎?」

殺人、搶劫、打架當然是不對的事。但把「不乖」等同於「不對」,這樣的說法是有問題的。我認為,所謂的「不乖」,指的應該是一種反對「不加思考就聽話、順從」的態度。一個乖的人,待在腐敗、犯罪、落伍的群體中,反而最容易被同化,做出貪污、違法、無效率的壞事。因此,重點不是「聽不聽話」,而是事情有沒有經過自己的思考與價值判斷。如果經過自己的思考與價值判斷之後,是「好」的、「對」的事,當然要義無反顧去做。反之,就要有勇氣戒除、拒絕。

我再說另一個故事。

我們家小朋友在很小的時候曾經不寫功課,聯絡簿一拿回家裡,常常滿篇都被老師寫滿了紅字。為了這個,兒子常常和媽媽有意見衝突。後來兩個人鬧得雞飛狗跳,媽媽只好請我這個爸爸出面處理。

很多家長處理這種事的基本邏輯就是以「完成功課」為前提,在這個前提之下,展開威脅利誘──不用說,這樣的威脅利誘當然是以「乖」為前提的。

不過我個人的看法正好相反。在我看來,我的小孩好不容易對他的世界開始發出問題,開始有了不乖的「叛逆」思考,這樣的機會我當然不可輕易錯過。

我把決定換個角度,順著小孩的思路,從「不乖」為前提來思考問題。

如果要不乖的話,我們開始討論:怎麼樣才可以不寫功課呢?

小孩一開始聽到我的議題當然是一臉狐疑的表情,不過很快他就感受到,我是認真的。沒多久,我們就想出了不少辦法(雖然兒子覺得不太可行),這些辦法包括了:

一、我把印章交給他,讓他自己在聯絡簿上蓋章。

(小孩問:「可是功課沒寫,老師如果打電話來問我會怎麼說?」我說:「我當然實話實說,說章是你自己蓋的。我可不能幫你說謊。」這個提議立刻就胎死腹中了。)

二、或者,我打電話請老師允許他不要寫功課。

(小孩問:「全班只有我一個人不寫功課,同學會怎麼看?」我說:「別的同學要怎麼看你,我實在無能為力。再不然,我打電話給所有的家長,請他們叮嚀他們的小孩,去學校不可以嘲笑你。」當然,這個提議也出局了。)

三、最後,我們又想出了一個辦法:根據「沒有盲腸就沒有盲腸炎」的外科法則,如果不上學也就沒有功課了。(我表示可以向教育局提出在家自主學習的申請,這樣他不用去學校上學,也就沒有功課,更沒有蓋章或者是同學看法的問題了。)

小朋友聽了,似乎覺得這個方案有可行之處,不過為了慎重起見,他希望我讓他考慮三天。

我欣然同意。

在這三天的時間之內,他到處打電話諮詢親友團的意見。親友們大部分當然都不贊成只為了不寫功課不去學校上學。由於他這麼到處打電話,同一時間,我也接到不少關切的電話(包括我親愛的老媽),承受不少壓力,但我決定保持沉默。

就這樣過了三天。

三天後,在晚餐桌上,他鄭重向我們宣佈,經過慎重考慮的結果,他決定──

還是要去學校上學!

「為什麼是這樣的決定呢?」媽媽問。

「我想,學校有很多的同學,不但如此,學校還可以培養我們德、智、體、群各方面……」這──可──有──趣──了,聽起來完全像是校長在升旗台上精神講話的口氣。

「所以?」

「所以,我想我還是去上學好了。」

「那不想寫功課怎麼辦?」我問。

「其實功課沒有那麼麻煩啦。」

「搞了半天,」我抱怨:「什麼都沒有不一樣嘛。」

「雖然外表看起來差不多,」他指著腦袋瓜說,「可是這裡不一樣。」

「有什麼不一樣?我看不出來啊。」

「你當然看不出來,」他說:「可是真的不一樣。因為,我想過了。」

這個故事我在《我的天才夢》裡面說過了,不過,故事還有後續發展。此例一開,大兒子嘗到甜頭,進一步想全面檢討其他那些「沒有經過他同意」的課外活動。於是我們只好把他的時間表拿出來,從學英文、游泳、鋼琴,一樣一樣重新確認。

「我對鋼琴課沒興趣了。」他說。

「為什麼?」我問。

「因為太無聊了。」

「無聊?」

「嗯。」他覺得鋼琴是女生彈的。

事實上,這件事他已經向媽媽抱怨過好幾次,媽媽雖然威脅利誘,成效顯然不彰。我想了一下,立刻拿起電話,打給住在樓上的老師,告訴她大兒子暫時不上鋼琴課了。

鋼琴老師是那種充滿愛心與耐心的老師。她一聽到大兒子想放棄鋼琴,立刻憂心忡忡地勸我要多鼓勵孩子、要孩子再堅持下去云云,可是我不為所動。在我的堅持之下,老師無可奈何,最後只好勉強同意我的決定。

放下電話之後,大兒子的表情有點愣住了──沒想到這個夢寐的希望這麼容易就達到了。看得出來他很高興,但還故意裝出一臉「哀矜勿喜」的表情。

這時門鈴忽然響了,大兒子跑去開門,原來是在樓上上鋼琴課的小兒子課程結束回來了。

我很清楚地聽見他用高八度的聲音,亢奮地對弟弟叫嚷著:「欸,我不用彈鋼琴了,欸,欸,欸……我從此不用彈鋼琴了。」

我走到門口對小兒子說:「哥哥說他不想學鋼琴,我已經答應他了,」這事得一視同仁才行,「你呢?你還想學嗎?」

「想啊。」弟弟正津津有味地吃著老師獎勵他的棒棒糖,「棒棒糖好好吃,而且老師還有好幾種不同的口味我都沒吃過。」

「你確定要繼續上下去?」

他點點頭。

從此我們家開始變成「一國兩制」──弟弟繼續學鋼琴,哥哥則快樂地享受他爭取來的自由。每當弟弟練琴時,哥哥總會有意無意地就跑到鋼琴旁炫耀。

「好舒服噢,我又K完了一本《哈利波特》。」再不然就是:「你知道嗎?電視上正在轉播NBA球賽,到現在Michael Jordan已經一個人獨得五十二分了。」……

弟弟不屑地看了哥哥一眼,繼續練習他的鋼琴。

就這樣經過了三個月。

有一天,弟弟上完鋼琴課從樓上下來,在門外猛按門鈴。哥哥去打開門。

「什麼事啦,」哥哥看了弟弟一眼,「這麼興奮?」

「你看,這是什麼?」弟弟高舉著翻開的聯絡簿,指著上面的紅字,一個字一個字興奮地唸著:「弟弟加油,這樣繼續努力下去,程度就要超越哥哥了噢。」

哥哥的臉色從紅色又變了青色。他轉過身來,嘴裡喃喃唸著不知什麼,邊唸邊自顧往房間走。眼看事有變化,我立刻也跟隨進房間。

「怎麼了?」我問哥哥。

「彈那種垃圾車的音樂,沒什麼了不起啦。」

「你不要這樣嘛,」我說:「你不學鋼琴,弟弟繼續學,他會超過你,這是必然的事啊。這很自然,不是嗎?」

他不說話。

「一分耕耘一分收穫。不學鋼琴當然就會被弟弟超過,這很公平啊!」

「我又沒有說不學,我只是說很無聊,你就……」

賴到我頭上來了?我沉默了一下,靈機一動,問他:「怎麼,你現在又想學了?如果真想學的話,我可以再和老師說啊。」

「可是,過去弟弟都只上半個小時,我上一個小時太無聊了。」

討價還價?「那我告訴老師,你也從每次半個小時開始好了。」

「老師會不會不高興?」

「哎啊,你想繼續學,老師高興都來不及了,怎麼會不高興呢?」

就這樣,老大又回去上鋼琴課,每次半個小時。

和我們不用再擔心小孩寫功課的事情一樣,這次回去上鋼琴課的熱忱完全不同。我開始在他的聯絡簿上看見了老師稱讚的話語。

「你這次好像進步很多噢?」我問大兒子。

「你知道鋼琴要進步的秘訣是什麼嗎?」他抓了抓頭,神秘地對我說:「就是要停一段時間不彈。」

「是噢。」我半信半疑地看著他。

這次再重新學琴,老大的確進步得很快,沒多久,他跑來跟我商量說:

「我現在發現我的功力大增,才開始熱身呢,半個小時竟然一下子就過去了。如果你不反對的話,我每次上課時間可以改成四十五分鐘好了。」

於是上課從三十分鐘改為四十五分鐘。就這樣上了兩個多禮拜,兒子又有意見了。

「這次又怎麼了?」我問。

「老師上課都是三十分鐘,再不然是一個小時,這樣上四十五鐘,學費好難算噢。」

「學費很難算?」我不太懂。

「給三十鐘的學費太少,給一個小時又太多,這樣好了,」他說:「我犧牲一下,我上一個小時好了。」

原來是想上一個小時,拐彎抹角的。我說:

「折騰了三、四個月,現在事情又回到了原點,還是同樣的老師,不但同樣每個禮拜上課,而且還是每次上一個小時,你一定要告訴我,事情到底有什麼不一樣?」

當然不一樣。為什麼呢?他告訴我的答案,仍然還是那句老話:

「因為我想過了。」

小孩的鋼琴就這樣自動地繼續彈了下去。十多年過去了,大兒子的鋼琴雖談不上什麼專業水準,但直到現在,鋼琴成了他喜歡的技能,以及煩悶時的陪伴。

這個故事就是這樣了。

對我來說,我之所以願意對「不乖」這麼寬容,最大的理由正是:經由這個「不乖」的過程,小孩得到了一種「他和功課」或者「他和鋼琴」之間更深度的思考──這個思考,就像一直坐校車的小孩必須自己走路才能真正弄懂上學的路一樣,孩子也唯有自己思考過,才可能對自己人生的選擇有更深刻的認知。

因此,當大兒子說:「我想過了」時,他試圖表達的,正是這個從「無知」到「知」的過程。

回到一開始的問題,殺人、搶劫、打架,這樣也可以嗎?我的回答是:這些是不對,而不是不乖。之所以會有這些不對的行為,主要的原因是過去在面對許多人生抉擇時,沒有嘗試、思考,甚至更深刻認知的機會,以至於在沒有任何經驗參考值的前題下就「誤入歧途」,走上了錯誤的道路。

因此,對我來說,這個從不乖到認知的過程是遠比寫不寫功課、學不學鋼琴這些學習本身更重要許多的。

也許有讀者要問:萬一小孩真的不寫功課了,可以嗎?真的不學鋼琴了也沒有關係嗎?甚至再問得多一點,讀書讀得不好、考試考零分也沒有關係嗎?

我的答案很簡單:沒有關係。

為什麼呢?因為我相信人性的本質,沒有人是願意讓自己零分的。如果把零分當成一種像是「發燒」、「疼痛」的症狀來看的話,不去理解這個症狀產生的原因,一味地給退燒藥、止痛藥,後果是很危險的。更何況,父母親開出的處方再好,如果小孩不願意服用,其實也是枉然。

對於大部分的父母而言,最難也正在這裡。面對小孩的「不乖」或「叛逆」行為,父母親最容易掉入的窠臼就是:嘮叨、情感威脅,再不然就是發脾氣、處罰小孩……無可厚非的,這些都是人類在面臨焦慮時,很難避免的情感反應。但歷史經驗一再告訴我們:這樣的動作不但於事無補,甚至還會加速父母親和孩子之間感情的疏離。

因此,一個為小孩著想的父母親,第一件能為小孩做的事情就是:克制自己的焦慮,不要把這樣的情緒反射性地發洩在孩子身上。

必須先有了這一步,我們才有可能(或者說資格)更深入地理解小孩,給予支持,甚至在必要的時候幫得上忙。

因此,當我說不學鋼琴沒關係,考零分沒關係時,我的意思是現在不寫功課不代表以後永遠不寫功課。現在零分不代表一輩子都零分。不彈鋼琴了,可以利用這個時間學別的啊。因此,把小孩的「不乖」當成一個機會,讓他可以從內在到外在,把自己和這整件事的關係好好想想,反而是更健康的想法。

俗話說得好:「千金難買早『知道』。」千金買不來,父母親、師長的嘮叨換不來的「知道」,卻是得經過孩子們從「不乖」的實踐中去換來的。父母在這個過程之中一定要學會把路讓出來,這樣孩子才有自己去摸索的機會。畢竟孩子自己摸索來的「知道」,才是能讓父母真正放心的保證啊。

想過才會長大

太乖當然不好。但談來談去,談到最後,聽不聽話或者是不是和前人意見一致已經不是重點了,重點是:要「想過了」才好。

這個「想過了」,也就是哲學家笛卡兒說的:「我思故我在。」因為我「懷疑」、「思考」,所以我才存在。如果我不懷疑、不思考,別人說的我全「乖乖」地接受,那麼我的存在無關緊要,某個程度而言,也就等於不存在了。

正因為我們開始「思考」、「懷疑」既有的價值,所以看起來「不乖」,不經由這樣的「不乖」,我們就無法擁有真正面對現實的智慧。至於思考、懷疑完之後,變得更「乖」了,或者更「不乖」了,其實不再是那麼重要了。因為不管結果如何,我們都還得繼續「思考」、「懷疑」,繼續「不乖」下去。如此我們才能夠不斷地把面對外來的挑戰、刺激所得到的知識轉變成自己內在的智慧,並且繼續進步,讓自己變得視野更開闊,胸襟更寬廣。

也因為這樣的進步、開闊,我們才真正在變動中,擁有了一種令人放心的「創造力」以及適應環境的能力。

說到底,「不乖」不只一時,它恐怕還是一輩子的千秋大業呢。

最佳賣點 : 聽話有聽話的前途,

不聽話也有不聽話的前途。