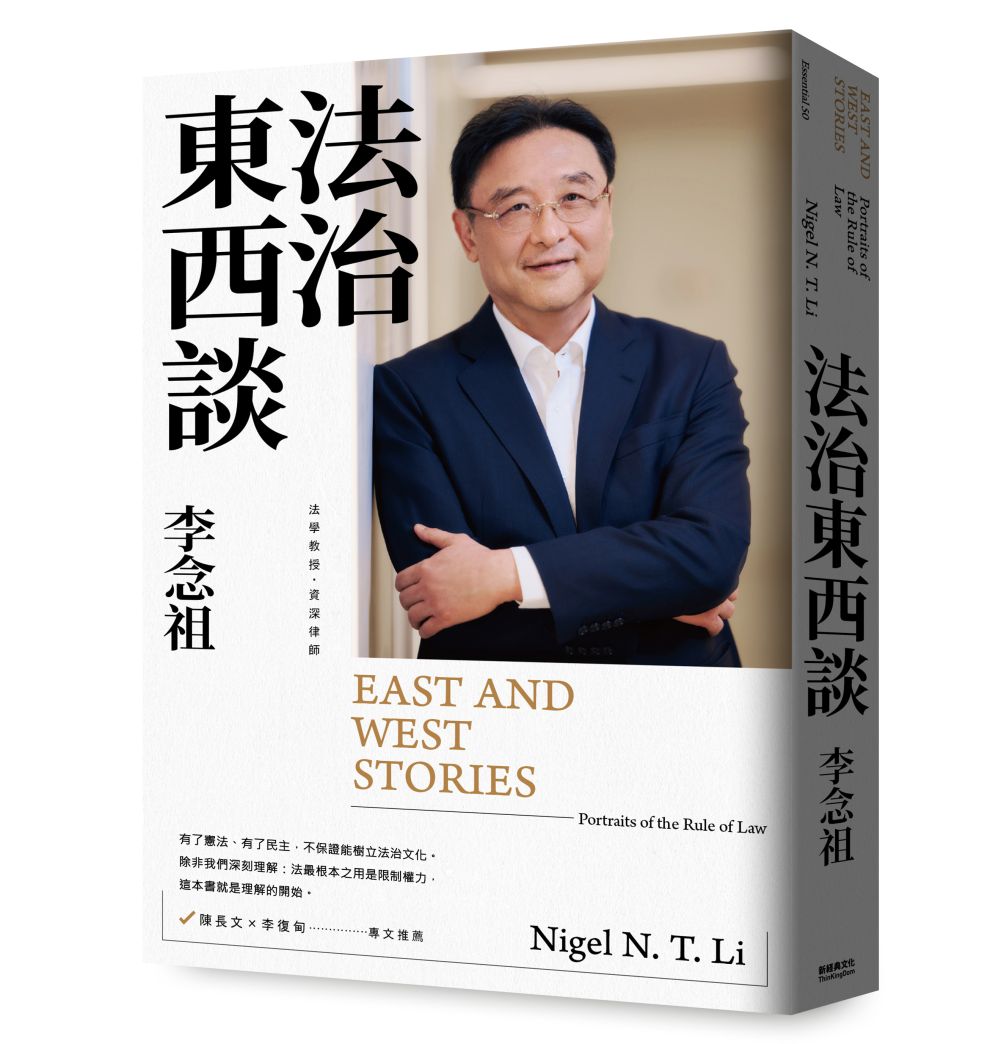

法治東西談

| 作者 | 李念祖 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 法治東西談:有了憲法、有了民主,不保證能樹立法治文化。除非我們深刻理解:法最根本之用是約束權力,這本書就是理解的開始。經歷四十餘年法律生涯,李念祖律師暫擱繁務, |

| 作者 | 李念祖 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 法治東西談:有了憲法、有了民主,不保證能樹立法治文化。除非我們深刻理解:法最根本之用是約束權力,這本書就是理解的開始。經歷四十餘年法律生涯,李念祖律師暫擱繁務, |

內容簡介 有了憲法、有了民主,不保證能樹立法治文化。 除非我們深刻理解:法最根本之用是約束權力, 這本書就是理解的開始。 經歷四十餘年法律生涯, 李念祖律師暫擱繁務,重新追尋法的東西演變史。 理解東西方看「法」為何不同,就是一趟人權思辨之旅。 ★陳長文、李復甸、張大春 推薦★ ☛ 人民的權利是誰給予的? ☛ 「契約」是不是「法」? ☛ 什麼是民主國家的核心觀念? ☛ 法律之前人人平等的真義是什麼? ☛ 憲法有制裁嗎? ☛ 程序正義會影響實體正義嗎? 本書匯通西東、貫穿古今,闡釋東、西方「法」的起源與演變,將法律上的重要觀念透澈解析,歸結出民主法治國家的根本要素。 李念祖律師彙整鑽研法學數十年見聞之力作,引導我們重新審視法律在社會中的真正角色。這是一份最明晰、引人入勝的指南,獻給所有渴望理解法治真諦,保障自身權利的你我。 ⚑ 第一部「法治東西談」── 從西方權利觀念的起源,到華人社會的司法發展 首先,本書帶你回到西方制憲的源頭,從法官審判殺人案的思考題,點出「推定無罪」、「證據責任」等重要概念。你將見證《大憲章》如何抑制王權,確立人民的自由與財產權利;黑石爵士《英格蘭法釋義》如何系統闡述人權觀念;以及《權利清單》如何保障人民的權利。 更精彩的是,本書闡述美國司法發展的里程碑:從「馬布里訴麥迪遜案」(Marbury v. Madison)如何確立司法審查權,到權力分立對保障人權的重要性。檢視美國奴隸制、種族隔離的相關判決可知,即使司法曾有過錯誤判決,也能透過翻案、自我修正,推動社會進步。 漢字「法」的起源,竟與「刑」密不可分?本書追溯中文「法」字的演變,揭示傳統「王法」對君王的順從,以及「王子犯法與庶民同罪」背後的不平等。你將了解,華人傳統社會重視禮教秩序背後的文化根源,以及為何長期缺乏保障私權的民法典。 清末,華人社會開始引進西方法律觀念,修法廢除酷刑與奴隸制。從強調皇權的《欽定憲法大綱》,到確立主權在民、保障人民基本權利的《中華民國憲法》之間的艱難轉變,反映華人司法觀念的重大變革。 ⚑ 第二部「當代司法觀」── 當東方思維遇上西方權利觀念、現代司法的五大關鍵特色 當西方權利概念與東方傳統思想碰撞,會激盪出怎樣的火花?華人「家天下」與「定於一尊」的傳統觀念如何阻礙權力分立?「民本」與「民主」的本質差異?傳統「大法」與現代憲法在約束對象上,有哪些根本不同? 本書以十二個核心問題,深入剖析東方思維與西方權利觀念、法治文化的巨大差異,帶你重新認識「權利」的真正意涵,甚至會挑戰你現有的法律觀念。 為什麼法官的職能不能被行政或立法部門取代?司法判決為何只拘束個案當事人?司法為何是「被動」的?其背後的深意是什麼?法官終身職的保障有何重要性?國民法官制度的引入,將如何提升司法透明度?書中透過當代司法的五個獨特面向,為你一一解答。 司法究竟是人民的「父母」,還是為人民服務的「僕從」?本書再次對比華人傳統與當代的司法觀念,強調當代法治的關鍵在於「馭王而非馭民」,應建立制衡權力的制度,保障人民權利。 這不僅是全書內容的總結,更是對每一位公民的警醒:唯有正確認識當代司法,才能真正捍衛屬於我們的基本權利。 本書特色 1. 揭示現代法治文化的關鍵在於「馭王」而非「馭民」,強調對掌權者的有效約制,是理解現代法治的必經之路。 2. 尋找中華文化中「馭王」思想的蹤跡,證明法治觀念並非全然外來,而是可以從本土文化根源中發揚光大。 3. 呼籲公民增進對憲法的理解,對於民主制度至關重要。

各界推薦 陳長文、李復甸 專文推薦《法治東西談》集結了作者多年來對法治議題的深入研究與思考,從歷史的維度探究法治的真諦。這本書不僅能為華人世界的法治發展帶來啟發,更能為我們思考法治的真諦,開啟新的視野。──陳長文對於關心司法的民眾,本書不失為普及法律的讀本,對法律系的研究生,更值得奉為課堂之外,提升眼界、擴大思想範疇的經典著作。──李復甸念祖日日作古詩,鑽研理趣,能從平常字句中探賾深奧、發掘幽微,在盡其律師的職分與責任之餘,仍能窮究法治之於人性與文明還能盡多少燃犀洞視的啟迪湊泊之力,這是思想家的功夫。──張大春

作者介紹 作者李念祖東吳大學法律學研究所、台灣大學政治學系兼任教授。學歷:哈佛大學法學碩士、台灣大學法學碩士、東吳大學法學士。榮譽:東吳大學傑出校友、中華民國仲裁協會名譽理事長。律師,曾任理律法律事務所所長。長期投入憲法訴訟與公益事務,曾應憲法法庭邀請擔任釋791、689、585等號解釋專家鑑定人,曾於釋字794、782、763、112憲判字第9號、113憲判字第3號、113憲判字第8號等數十起案件代理聲請釋憲,以期保障憲法基本權利、實現法治公平正義。曾任台北律師公會理事長、中華民國仲裁協會理事長、中華民國國際法學會理事長、中華民國台灣法曹協會理事長、中華民國憲法學會秘書長。著有:《司法者的憲法》、《人國之禮:憲法變遷的跨越》、《案例憲法》等書。合著有:《基本人權》、《台灣與民主的距離》、《解構美國》等書。

產品目錄 思考法治/陳長文推薦序匯通西東的法律人:李念祖/李復甸推薦序自序第一部 法治東西談楔子第一章:案例法社會的法為什麼推定無罪是《大憲章》開的頭黑石爵士畫龍點睛活生生的神主牌「權利清單」是張帳單馬歇爾並未迴避權力分立的道理依循先例的司法奴隸的世紀救贖憲法與法律有何不同?第二章:儒法社會的蛻變以刑為始有王法而無民法典天使率獸食人約束天子的難禮之所去,刑之所取殺人者該不該死復仇者該不該罰秩序異於救濟「包青天」稱呼背後的司法理想歐陽觀的慎與悔蘇東坡罪疑從輕柳宗元,民為主而役其吏沈家本諫請廢奴《三國演義》中的「義」宣統退位詔書張君勱是《中華民國憲法》之父?寫民法典並不難立憲不易,行憲尤難希特勒難題張彭春的故事第二部 當代司法觀楔子第一章:法治社會十二問權利是恩賜嗎?契約是不是法?冒充的民之父母?民本就是民主?從身分到契約? 德治、禮治、刑治,還是法治?朕家即是國家?法律之前人人平等?君主國、黨主國、民主國?天下定於一尊?憲法有何制裁?權利從何而來?第二章:當代司法的特質不容其他部門取代個案的終局決定不告則不理獨立而且公正誰有資格做法官?第三章:有待調整的司法觀念非民之父母,是法治僕從有罪推定還是無罪推定?程序正義與實體正義馭王還是馭民?尾聲:彼可取而代之?索引

| 書名 / | 法治東西談 |

|---|---|

| 作者 / | 李念祖 |

| 簡介 / | 法治東西談:有了憲法、有了民主,不保證能樹立法治文化。除非我們深刻理解:法最根本之用是約束權力,這本書就是理解的開始。經歷四十餘年法律生涯,李念祖律師暫擱繁務, |

| 出版社 / | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| ISBN13 / | 9786267748060 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267748060 |

| 誠品26碼 / | 2682956742005 |

| 頁數 / | 376 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 自序 何以權利?何以法治?

我自許為一生以傳遞法律知識與他人溝通為生的法律人,簡單的頭銜是律師,在理律法律事務所任職逾四十年的律師;也一直是在大學中講授法律的教授。

在傳統文化中,律師常被稱為刀筆吏或師爺(或幕友、幕賓),都是古代衙門中的人物。刀筆吏以吏為名,可知是基層公務員,是官僚體系的一分子;師爺則是官員的幕賓與策士,來去自由,並不是公務員,其與今日律師不同之處,則在法定執業資格之有無。人們的眼中,刀筆吏或師爺,其行止易與司法黃牛發生聯想,往往就是一種負面的角色,不是什麼好人。

香港使用粵語,今日猶稱律師為狀師,是因為前清時代已有此種人物。然則清代衙門中沒有賦予狀師代理出庭的法定資格與地位,只代人撰狀而已;卻也可能是鄉野傳聞中的正義之士。像是膾炙人口的傳統戲劇《四進士》中,創造了一個革退書吏宋士傑,搬演揭穿官衙黑幕,扳倒惡吏劣紳以拯救弱女的故事,回應「天網恢恢,疏而不漏」的願望,就是此種人物的化身。

在傳統文化中,律師這種需要法定資格為人出庭辯護的專業,其實從不存在。還有一齣戲叫《法門寺》,竟然將明代正德年間的惡宦劉瑾,無中生有地改寫成一個平反冤獄的角色,以求大快人心。在歷史文化記憶中,人們找不著為人民伸張正義公道(也就是權利)做為專業的人物,只能全憑想像附會,在戲劇中尋求安慰。也就無從普遍認識,何以律師這種專業竟在今日法治社會不可或缺。

我沒有做過公務員,既不是刀筆吏,也不是策士師爺,只是在民間傳遞法律知識的專業人員。在超過五十年的法律生涯裡,我發現自己所學的法律,與日常社會生活中人們認知的法律觀念,似乎有著絕大的鴻溝存在。譬如說,我在法學院講授《憲法》,說到人權是《憲法》存在的根本目的,學生們每每似懂非懂,我自信不是我的表達能力出了問題;而社會上也普遍不重視人權,甚至敵視人權。我們行憲已有四分之三個世紀,與人權觀念仍存在著明顯的隔膜,這是個文化現象。

其實,在傳統文化教育中成長的人如我,又何嘗不因傳統觀念的薰陶而受影響?上個世紀八○年代之初,我到達美國留學的第三個月,就遇到了一次震撼教育的洗禮。

當時麻州政府廣泛寄送傳單通知,從仲秋到次年春末,提供低收入戶燃料補貼,或者實報實銷,或者按照每月房租的四成發給現金。我也意外地發現,外國留學生也有資格領取同額補助。

在州政府辦公室內,我向承辦人員出示護照顯示我是外國人,再三確認是否具有領取補貼的身分無誤。在我以不可置信的態度,連問了數次之後,櫃檯後一位六十開外的老太太不耐煩地開口發問:「年輕人,我知道你是外國人;現在嚴冬將屆,外國人也是人,難道就不活了?」當然,我與在地的低收入戶一樣,如數得到了補貼。

我赫然發現,這話與美國憲法課堂上說到的,基本人權不因國籍而當然有異的原則,若合符節。原來真正歧視外國人的正是我自己!像是「內外有別」或「非我族類,其心必異」的傳統文化觀念,都不足以當然構成否定外國人應受平等保護的法律理由。

回國之後,有個問題不時在腦海中盤旋:於留學時所接觸到的第一手憲政思想,如「權力腐人,絕對權力絕對腐人」、「權力必須受到法律的節制」、「無人可以居於法律之上而不受拘束」等等來自西方,成就法律精髓的法治觀念,在中土世界的傳統中,特別是先秦百家爭鳴時的各種思想裡,難道從來不曾存在?

年近知命,開始在故紙堆裡、考古資料中求索,雖然偶或看到類似的靈光乍現(如郭店楚簡《魯穆公問子思》中子思說「恆稱君之惡者,可謂忠臣矣」庶幾近之),但每也只能是吉光片羽,鳳毛麟角;全然缺乏制度性發展的土壤,則是文化史上冷冰冰的事實。

這也使我對一位歷史人物,明末大儒黃宗羲獨具隻眼的歷史觀察,產生了別樣體會。

在滿清入關而漢人建立的明朝傾覆,當時的漢人深覺面臨亡國滅種之際,黃宗羲曾經對於身處的傳統政治進行了澈底的反思與檢討,留下了一本名著《明夷待訪錄》。書中有〈原法〉一篇,開篇處即說:

「三代以上有法,三代以下無法。」

他說的三代之法是:「藏天下於天下者也:山澤之利不必其盡取,刑賞之權不疑其旁落,貴不在朝廷也,賤不在草莽也。在後世方議其法之疏,而天下之人不見上之可欲,不見下之可惡,法愈疏而亂愈不作,所謂無法之法也。」

他又說,三代以下的法,也就是:「後世之法,藏天下於筐篋者也;利不欲其遺於下,福必欲其斂於上;用一人焉則疑其自私,而又用一人以制其私;行一事焉則慮其可欺,而又設一事以防其欺。天下之人共知其筐篋之所在,吾亦鰓鰓然日唯筐篋之是虞,向其法不得不密。法愈密而天下之亂即生於法之中,所謂非法之法也。」

在他心中,三代之法是無法之法,三代之後,則是非法之法,那法究竟該是什麼?他似乎在說,三代之法不存在,三代之後的法不該存在;無法勝於有法。真的長期存在過無法的社會嗎?有政府存在的人間社會,真的可能無法嗎?

我學的法,既不是三代之法,也不是三代之後的法,全是自西方傳來的法。

因為,清末民初之際,在另一次人們感到有亡國滅種之虞之際,朝野痛下決心變法,試著從西方向中土世界引進亙古所未見的法律制度。簡單地說,也就是今天稱之為《六法全書》裡的各種法律。這些法律,既無一是三代之法,也鮮少三代之後的法,恐怕也無一是人們的文化記憶中,所能真正認識的法。

我學的法繼受自西方,但也未必是已然繼受完全的法。在學習的時候,必定會問到基本的問題,法是什麼?法律追求的是什麼?以法律為專業的人所學為何事?

最常聽到的標準回答是,法律追求的是正義,律師是為當事人伸張正義或權利的人。但是,正義又是什麼呢?如何才能找到正義呢?權利又是什麼呢?這些問題,則也是在問為什麼需要學「法」的真正原因。

我學的法,正是東方與西方交會而發生重大思想碰撞後的產物。

這本書,或許是想整理交代一個文化現象,當東方與西方交會而發生重大的思想碰撞時,人們常會遇到三種問題:觀念問題、溝通問題,還有情緒問題。

不談別的,單單是一個「法」字,東方與西方的認識與理解,就有著根本上的文化差距。這是歷史的產物,或許談不上是非對錯,但是可能根本左右了、也繼續左右著人們心中是非對錯的看法。這是法律繼受過程中,無法迴避而必須面對處理的觀念問題。

法律繼受,不能免於翻譯的需要。然則翻譯的學問也不簡單。外文一個字眼,一則詞彙,該怎麼翻譯,在什麼場合又該怎麼翻譯,都值得,也必須有個琢磨、研究、試誤、討論甚至辯論的過程,才能真正理解其原有的涵義;而且如果不能試著將自己的腳踏入原字原詞的文化步履之中,其實很難體會那隻鞋所包覆的腳,它走路的真正方法與產生的體會究竟為何。

事實上百餘年來法律繼受的過程之中,有著大量囫圇吞棗的紀錄,而且,囫圇吞棗常常是從翻譯的時候就開始了。若干關鍵詞彙的翻譯,沒有經過仔細琢磨就加以使用,以致人們根本不能從譯文中理解原義,這已不僅是觀念的問題了,其實更是溝通的問題。試著發現並且化解翻譯之中所帶來的各種溝通障礙,應該是處理溝通問題的一個方法。

在法律繼受的過程中,人們的心中,有意識地或無意識地出現的,常常還會有種情緒問題。一旦百年屈辱襲上心頭,就不免發生疑問:我們為什麼要學西方?

這其實是回到了問題的開始,是我們又不要變法了嗎?當年人們痛於受到西方壓迫,但西方從未壓迫我人變法。要變法,是受到壓迫之後產生的自主體會。正因為要變法,所以才要學西方之法!日本學西方變法,我們學日本學西方;然則要學變法,能不了解法的背後,之所以產生不同的法的法律文化嗎?

向人學習,不該虛心嗎?應該容由自尊或自卑的情緒成為學習的障礙嗎?其實,現在說不學了,恐也來不及了。從憲法到民法,到刑法,到訴訟法,到商法,我們已經引進了、繼受了無數外來的法,都已成為我們日常生活不可割裂的部分。

若是決定不學了,那是要回到什麼樣的變法前的時代呢?

想學而又不甘心,能學得會,學得好嗎?學習新的事物,不等於否定自己,拋棄自己。我們若要學,是不是該學著不帶情緒地學習,該不該試著處理學習中的情緒問題呢?

說到底,我們之所以需要學習變法,是不是因為我們根本不知道,我們所學習的對象所說的法究竟是什麼?法治是什麼?正義是什麼?司法是什麼?權利是什麼?無一不需要從頭學起。要變法,是否得清楚了解,要變的法究竟是什麼?問題很多,但簡單地歸結一句則是,我們究竟要不要在國人所熟悉的「馭民之法」之外,學習「馭王之法」呢?

於是,在摯友大春、美瑤夫婦的鼓勵之下,我動筆寫了此書。復蒙恩師陳長文先生與學長復甸宗兄慷慨賜序,補充了書中許多言難盡意的不是,也極大地豐富了本書的主題,衷心銘感;又勞同事王璇女士、陳靖緹女士與林葳同學再三悉心協助枝讎,並此致謝。

寫就此書,作者已逾古稀之年。紙短汲深,曲曲微意,不揣簡陋,盼得讀者亮詧!

本書部分文字曾在我為台北律師公會的刊物《在野法潮》、〈給個說法〉寫的專欄文章中出現過,併此附誌。

作者謹識

最佳賣點 : 有了憲法、有了民主,不保證能樹立法治文化。

除非我們深刻理解:法最根本之用是約束權力,

這本書就是理解的開始。

經歷四十餘年法律生涯,

李念祖律師暫擱繁務,重新追尋法的東西演變史。

理解東西方看「法」為何不同,就是一趟人權思辨之旅。

★陳長文、李復甸、張大春 推薦★