再會, 福爾摩莎

| 作者 | 黃錦樹 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 再會, 福爾摩莎:本書是作者近年兩本小說(即《民國的慢船》和《大象死去的河邊》)的合併,刪掉原有的附錄和若干「雜質」,少數篇章做了較大幅度的修改,共收小說二十篇, |

| 作者 | 黃錦樹 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 再會, 福爾摩莎:本書是作者近年兩本小說(即《民國的慢船》和《大象死去的河邊》)的合併,刪掉原有的附錄和若干「雜質」,少數篇章做了較大幅度的修改,共收小說二十篇, |

內容簡介 本書是作者近年兩本小說(即《民國的慢船》和《大象死去的河邊》)的合併,刪掉原有的附錄和若干「雜質」,少數篇章做了較大幅度的修改,共收小說二十篇,多寫於2015-2021七年間。多數篇章圍繞一場失敗的革命、獨立建國等做天馬行空的敲擊,以歷史的可能性為場域,往返於台(民國)─馬(甚至大陸)之間,探索寫作的意義和可能性。本書始於〈建國那回事〉,終於〈紅毛丹〉,其間有〈再會,福爾摩莎〉、〈遲到的青年〉、〈雨紛紛〉、〈他說他見過魯迅〉、〈南海血書〉、〈大象死去的河邊〉等較為著名的篇章,以及以〈論寫作〉為副標題的四篇作品。

作者介紹 姓名:黃錦樹1967年生於馬來西亞柔佛州,1986年到台灣留學。台大中文系畢業,淡江中文所碩士,清華大學中文博士。1996-2025年間任職於國立暨南大學中文系,現已退休。著有小說集《烏暗暝》、《刻背》、《南洋人民共和國備忘錄》、《猶見扶餘》、《魚》、《雨》、《大象死去的河邊》等。論文集《馬華文學與中國性》、《謊言或真理的技藝》、《文與魂與體》、《華文小文學的馬來西亞個案》、《論嘗試文》、《現實與詩意》等。

產品目錄 前言建國那回事論寫作(林君的來信)他說他見過魯迅慢船到民國旅台僑生殺人事件山榴槤論寫作(憂傷馬來亞之歌)再會,福爾摩莎似乎是遲到的青年大象死去的河邊論寫作(搞定遺孀)故鄉的野草雨紛紛微風細雨名士風流南海血書患病的太陽論寫作(多餘的話)紅毛丹附錄:《民國的慢船》跋《大象死去的河邊》自序康凌提問:馬華文學與馬共小說無國籍者的文學,或南方的左翼──黃錦樹及其馬共小說/康凌華夷之變:黃錦樹的﹁民國經驗﹂與馬共文學書寫/張斯翔作品原刊處

| 書名 / | 再會, 福爾摩莎 |

|---|---|

| 作者 / | 黃錦樹 |

| 簡介 / | 再會, 福爾摩莎:本書是作者近年兩本小說(即《民國的慢船》和《大象死去的河邊》)的合併,刪掉原有的附錄和若干「雜質」,少數篇章做了較大幅度的修改,共收小說二十篇, |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9786263109698 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263109698 |

| 誠品26碼 / | 2683020191002 |

| 頁數 / | 472 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 前言

「再會,福爾摩莎」一直是小說集《大象死去的河邊》書名的另一個選項,因此,大概在「務實的台獨工作者」上台後不久,就動念在這本印量只有一千五百本的小書賣得差不多時,把它和在有人出版社二○一九年出版的《慢船到民國》合併為一書,就用「再會,福爾摩莎」做書名。這是台灣前輩作家東年多年以前一部中篇的標題,借用它,當然有我自己的寄託。

原以為如果能趕在我六十歲(即二○二七)前搞定就不錯了。

去年杪,麥田原本告知《大象》剩三十七本了,可以開始準備了。不久又告知無庫存了,可能經過出版社一番努力促銷後賣光了。今年初我向有人出版社曾翎龍打聽《慢船》庫存的狀況(也是印一千五百本),他說還有三百本左右;我問了季風帶的林韋地,書出版後他傻傻的拿了八百本,他回說共賣了六百本左右。算是很不錯了,幾乎可說是「奇蹟」了。即便如此,可能還剩五百本左右,但不能再等下去了,在那憂傷的馬來西亞,再過一百年可能也賣不完。即便在台灣,我的書出版五年後,每半年的報表也多是個位數—如果不是零的話。

況且,民國的垃圾時間,大概和蕃薯啊仔 當副總統時描述的台灣電力的情況一樣「剩得不多」了。亞美利加百年一遇的大蕃薯(借客家人的口頭禪)當選、瘋狂打劫全球後,可能難免加速了整個過程。雖然,有機會見證亡國也是個難得的機遇。

台灣的好處是,出版真的很自由,即便印刷的是賣完也沒錢賺的數量;即便兩本賣得很不怎麼樣的舊書合併成一本(假的)新書,出版社還是願意(含淚?)出版。而這些小說,在大陸是不能出版的(理由是眾所周知的),這多少給它增添了若干存在的意義—一種具體的、政治的外部性。在決定併書時,我甚至向曾翎龍半開玩笑的提議,如果台灣被統一的時間早於《大象死去的河邊》售罄,《再會,福爾摩莎》就只好搬回有人出版。但那好像就沒什麼意義了,大馬又不是亞細亞的孤兒。

因為要併書,就必須把兩本書逐篇重看一遍,其間的冗字、漏字、誤字所在多有,令人沮喪。但內文改最多的是〈蝴蝶飛過〉,標題也改做〈患病的太陽〉,那是旅台第一代詩人王潤華六○年代一首詩的標題,感覺好一些。另一篇改了題目的是〈匪╳夷所思〉,改做〈紅毛丹〉,恰好和〈山榴槤〉可湊一對。刪掉《慢船》中的〈微型恐怖攻擊〉和附錄的訪談,補了篇幅不長的〈故鄉的野草〉,故共收小說二十篇,基本上寫於二○一五|二○二一這七年間,有部分作品的寫作和發表與《雨》(二○一六)時間重疊(《雨》有半數發表於二○一五)。從二○一二年至二○二一年的十年間,也就是從四十五歲迄五十五歲間,完成了談不上有體系的系列小說五六本,不多也不少。雖然仍有不自禁的溢出,《再會,福爾摩莎》仍可說是收尾了。或至少,是個階段性總結。

篇章安排花了不少時間,一直移來移去,總希望有一個更合理的順序,讓它們之間產生一種鄰近性,好像有某種似有若無的聯繫,草蛇灰線。但並不容易。如今的樣態也只能說是一種妥協。世事往往如此。存在就是一種妥協。

為什麼每一本書都要寫個序、跋,前言或後記呢?

我們那一代留台文青很多都深受楊牧影響,洪範的書都收得頗齊全(即便多購自舊書攤—如我)。有的學他散文溫吞的雕鏤、遲疑,有的學他某時期的詩風,甚至出版文集的方式;我則認為他為每部詩集或文集寫個自序或跋,做個反省式的回顧,是頗可師法的。那當然主要是寫給自己看的,書與書之間,總是幾年生命的流逝,那對別人多半沒意義,對自己則不然。同時關涉的,當然是「為什麼還在寫作、甚至出版」之類的事。這不能當飯吃的寫作,究竟有什麼意義?畢竟世間好作品太多,好的寫手太多,而我們所處的雙重的沒有位置的位置,寫作是最容易喪失意義感的。年歲老大之後更是如此。除非有強烈的信仰,或爆表的使命感。但不論信仰還是使命感還是得有相符的才華才有意義。

剛開始寫作時,不知道會走多遠、寫多少本—就好比不知道自己會活幾歲—反正它漸漸的成為生命的一部分。雖然太過疲憊時,還是會暫時把它擱置,甚至一擱多年。像久不通音訊的老友,雖然偶爾想念,但不會想拜訪。有的事,實在勉強不來。

曾經想過,也許寫個十本就差不多了吧。數一數,從《夢與豬與黎明》到《大象死去的河邊》恰好十本。和多的比不算多,和少的比不算少。在我們的年代,幾乎所有人都寫得比魯迅多(純就小說而言)。大陸當代作家的產量尤其驚人(產能過剩?),動輒上千頁的三部曲,令人望而生畏,看都沒法看。即便一時手癢買了,也只能把它供著。寫作這行業,有的人寫得多,有的人寫得少;有的多而不重要,有的少而重要;有的生前聲名顯赫,死後被遺忘,有的生前死後均籍籍無名。台灣現代主義世代普遍都寫得不算多,郭松棻、陳映真、白先勇、王文興、舞鶴也都沒有十本(重複組合、自選集之類的當然不能算一本),當然,這種數量的計算或許意義並不大。每個寫者總有一兩本書是比較重要、比較出色的,譬如張愛玲也就是那本《傳奇》(再版本),舞鶴也就是本《拾骨》,郭松棻就那四五個中短篇,白先勇也就是《台北人》、《孽子》差不多也就是《徬徨》和《吶喊》。也有人第一本書基本上就寫完了(少作即顛峰—潛能被耗盡),但也有人一生都在追尋那本終究實現不了的究極之作。

如果你是個寫作者,作品似乎很自然會成為仗量時間意義的憑據,那些沒作品的時間就很容易被看成荒地、徒勞、廢棄的時光,納米比亞。而那些作品寫壞的時光,經常也會被那樣看待的。那樣的計量或許也沒啥意義,從生物學的角度來看,過了生育齡的個體就沒有存在的意義了—除非是作為上一層掠食者的食糧。其實,很多作家寫著寫著就消失了。激情耗盡了,寫完了,病倒了,放棄了那也不是什麼奇怪的事。但很少作家會像七等生那樣,明白的宣告:「我的小說寫完了。」然後去畫自己的「蒙娜麗莎的微笑」。

幾年前我把我的第一、二本小說併為一本(是為《烏暗暝》),總量就可減去了一本;如今再把最近這兩本併為一本,又可再減去一,於是原本的十本減去二,而為八。如果想寫,還有一點空間(只不知還有多少時間),但那也可算是多出來的了,就像當下的民國的時間。

最早為自己的小說集寫序是在一九九四年,迄今也三十一年了,那時還很年輕。第一本書難免生澀,但有些底色也逐漸浮露了。第一篇序〈再生產的恐怖主義〉描繪的那種「再生產的恐怖主義」,此後一直踐行著;該序為集子中幾篇小說的後設技巧提出一番辯護,那些想法至今也沒什麼改變。那是一種說話、生產意義的方式,針對的與其說是小說,不如說是歷史本身。當然這樣的小說本身難免是一種「衰竭的形式」。但如果不設法奪胎換骨,點鐵成金,以期火中取栗,寫作大概也就沒啥意思了。

重看《慢船到民國》的〈跋〉,很驚訝的發現,在那本大部分篇章以「旅台」(或「留台」)為背景的小說,竟沒多少關於旅台的談論。當然,那並不意謂著「留台」的「台」是個自明的符號。 其實,最麻煩的是,這台灣不只是個地域概念,它同時是中華民國這亞洲最早建立的民族國家僅存的版圖(當然,這樣的表述省略了澎湖金門馬祖蘭嶼綠島),某種意義的歷史剩餘;也是清帝國在甲午戰爭中因戰敗失去的領土,是一個歷口傷口。在台重啟的僑教政策是冷戰的產物是眾所周知的事,作為國∕共爭競的延長賽,共和國重啟僑教已是改革開放之後的九○年代,較台灣晚了四十多年。兩造各自預設的意識形態訴求(中華民族主義、各自政權的合法性、反共∕親共)真正當真的人不會太多,留學的務實功能(取得進入中產階級的門票)、較低的入學門檻(在馬,有著鋼鐵般堅實的種族主義門檻)和相應的優惠或補貼,可能還是最受留學生關注的。

然而他們還是難免會受到留學所在地政治—歷史事態的影響。以台灣為例,在自由中國的年代,難免多民族主義者,有者甚至自認是純正的中國人;解嚴後的本土化的年代,大馬認同不止會讓某些人對僑生身分反感,有者甚至「綠到出汁」,好像可以逕自進行光合作用似的,變成台灣蕃薯。一位我的同代詩人,還因此成為高端疫苗著名的受害者(我也是看到新聞才得悉他的名字)。但那些都不是我那部小說關心的,那應該是他們同代寫作者關心的主題。迎合那已延續了數十年的、清算白色恐怖的台灣當代本土思潮,有同鄉晚輩努力去尋找來自大馬的受害者,竟然令人失望的屈指可數—字面意義上的,十個指頭都嫌多。而且那些受害者顯然不是真的小左(最有名的當然是神州詩社那位著名領導人,他反而是極右翼的民族主義者),小蔣處理的也算謹慎—這當然好理解,怕污染了僑教政策。再說,如果有左的認同(或「覺醒」)的青年,怎麼可能到他們視為反動戰犯的兩蔣統治下的「淪陷區」接受高等教育,除非是去臥底的—但那只能是小說的領地了。

華僑和民國的淵源當然很深,遠早於僑生和台灣這「民國的尾巴」(猶如壁虎的尾巴)。 「受華文教育的華人」和「受英文(或荷蘭語、西班牙語等)教育的華人」這組殖民時代的區分,在東南亞民族國家成立後,多半置換為「受華文教育」∕「受本土語國民教育」,似乎只有新加坡維持殖民時代的區分,但左邊這塊都明顯萎縮了(不論是印尼、泰國還是菲律賓)—眾所周知,馬來西亞是唯一能保存中小學華文教育體系的,箇中關鍵其實是華小。近年隨著華人少子化,華小也難免產生質變,在某些偏鄉,馬來人、印度人可能比華人還多,是否還有必要維持以華語為教學介語,可能都是問題了。

獨中生不見得中文就比較好,就能寫作,甚至不見得對文學有興趣,我們在台灣「搞文學」的體會尤深。印象中,國中生有志於寫作的似乎還比較多(這當然還需要大規模的實證研究)—也許就因為選擇進入免費的國民教育系統的華人還是比獨中生多;對寫作有興趣或能寫作的,比率上應該也比較多。留台生中,也不乏國中生,雖然比率相對小,也相對邊緣。

大概很少留台人會意識到自己身處於國共之爭的延長賽中,可能也會非常直覺的認為那沒什麼意義—念完大學,取得學位,返鄉或留下,找份工作,找個結婚的對象,成為中產階級那才是人生的王道(除非他念的是歷史系,「歷史意識」有被喚醒)。隨著大陸國力的進一步增強,給予海外學生留學的相應優惠,台灣僑教政策淪為廉價黑工管道,台灣必然被端上中美大國博奕的菜單上。不足百年的「旅台」可能也即將走到歷史的終端,產生於歷史偶然機遇的「旅台文學史」或許不過是一場意外。

相較之下,自九○年代就有大馬青年赴大陸留學,可是迄今三十多年了,似乎沒有類似旅台那樣有可述的「文學史」。我到台灣時「留台史」也不過三十餘年,但已有簡略的「文學史」可述(雖然個案也總是零星,從星座詩社迄神州詩社,李永平、商晚筠、潘雨桐、張貴興、「兩個瑰寶」等), 雖然我並不清楚留華的大馬華裔青年每年到底有多少人、和留台的相比又是如何,但如果是「沒有」,對馬華文學而言確是個大問題。「沒有」總是值得深思。大馬華裔一向不缺「文青」,差別在於「土壤」,難道「改革開放」後的大陸環境還不如冷戰、戒嚴年代的台灣?

如果你有在大陸出版書籍,或接受過他們的訪談,你就會發現「民國」,是個禁忌的詞彙,經常要被抹除的。在台灣自由慣了的我們,是很難理解那有啥好避諱的,也許就和「馬共小說」之不容許登陸的理由相似。這些體驗當然無法讓你掌握禁忌之牆的全貌,但其真實性的粗礪冷硬卻是一種尖銳的體感。如果你是出版人,喜歡出版一些另類史觀的中國史;或不知不覺寫作時觸犯了政治禁忌,到大陸訪問時,可能就得擔心會不會被「富察」了。

《慢船》的附錄刪掉了,《大象》的附錄只保留了康凌的文章和訪問,這兩本書原本的序跋都移做附錄,且增加了篇旅台同鄉晚輩張斯翔的一篇評論。

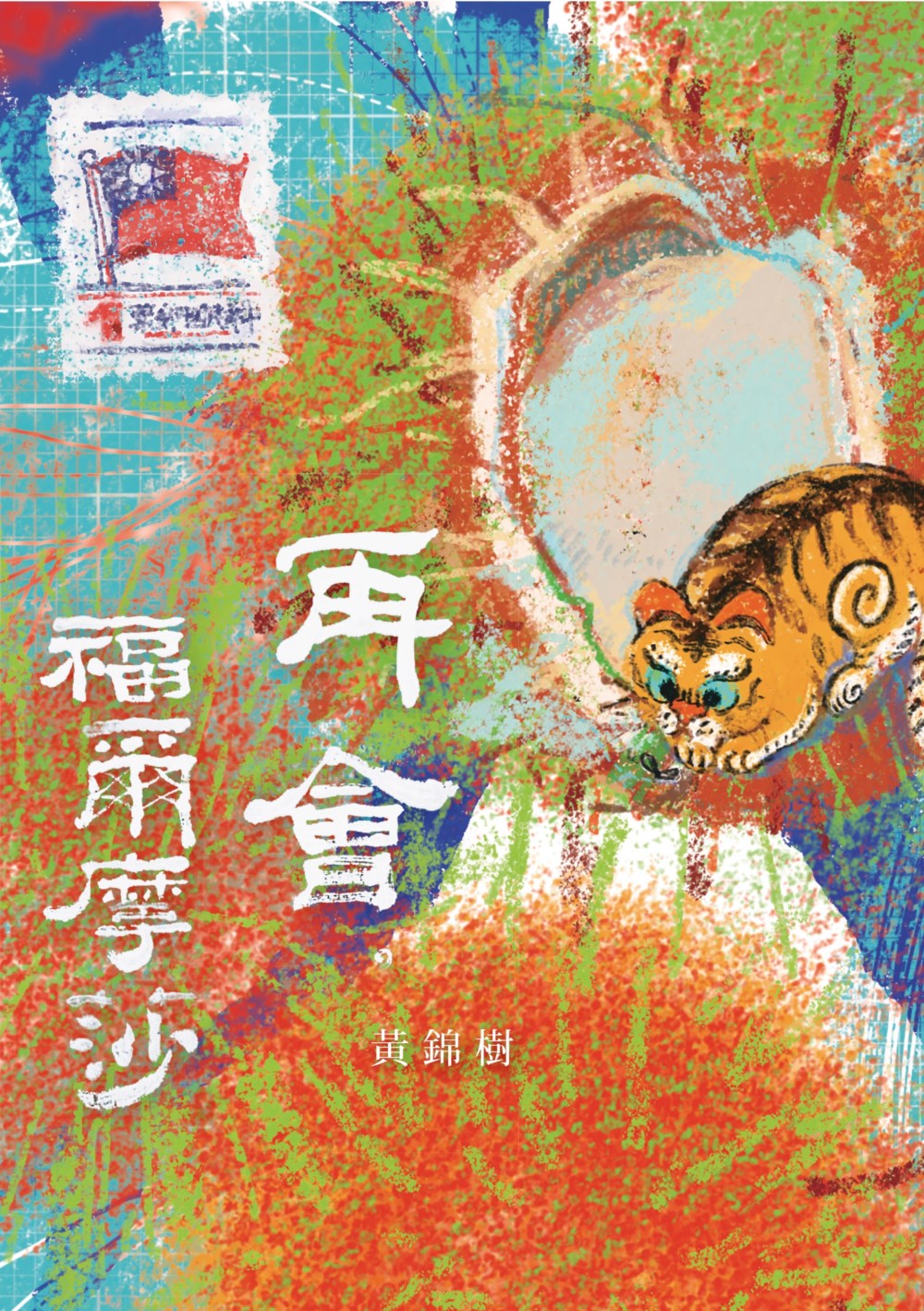

感謝老友陳世忠為本書題字,小女為本書設計封面,麥田出版社的不惜血本,這是個昂貴的紀念。

二○二五年三月二十六日初稿

六月底定稿

最佳賣點 : 本書是作者近年兩本小說(即《民國的慢船》和《大象死去的河邊》)的合併,刪掉原有的附錄和若干「雜質」,少數篇章做了較大幅度的修改,共收小說二十篇,多寫於2015-2021七年間。多數篇章圍繞一場失敗的革命、獨立建國等做天馬行空的敲擊,以歷史的可能性為場域,往返於台(民國)─馬(甚至大陸)之間,探索寫作