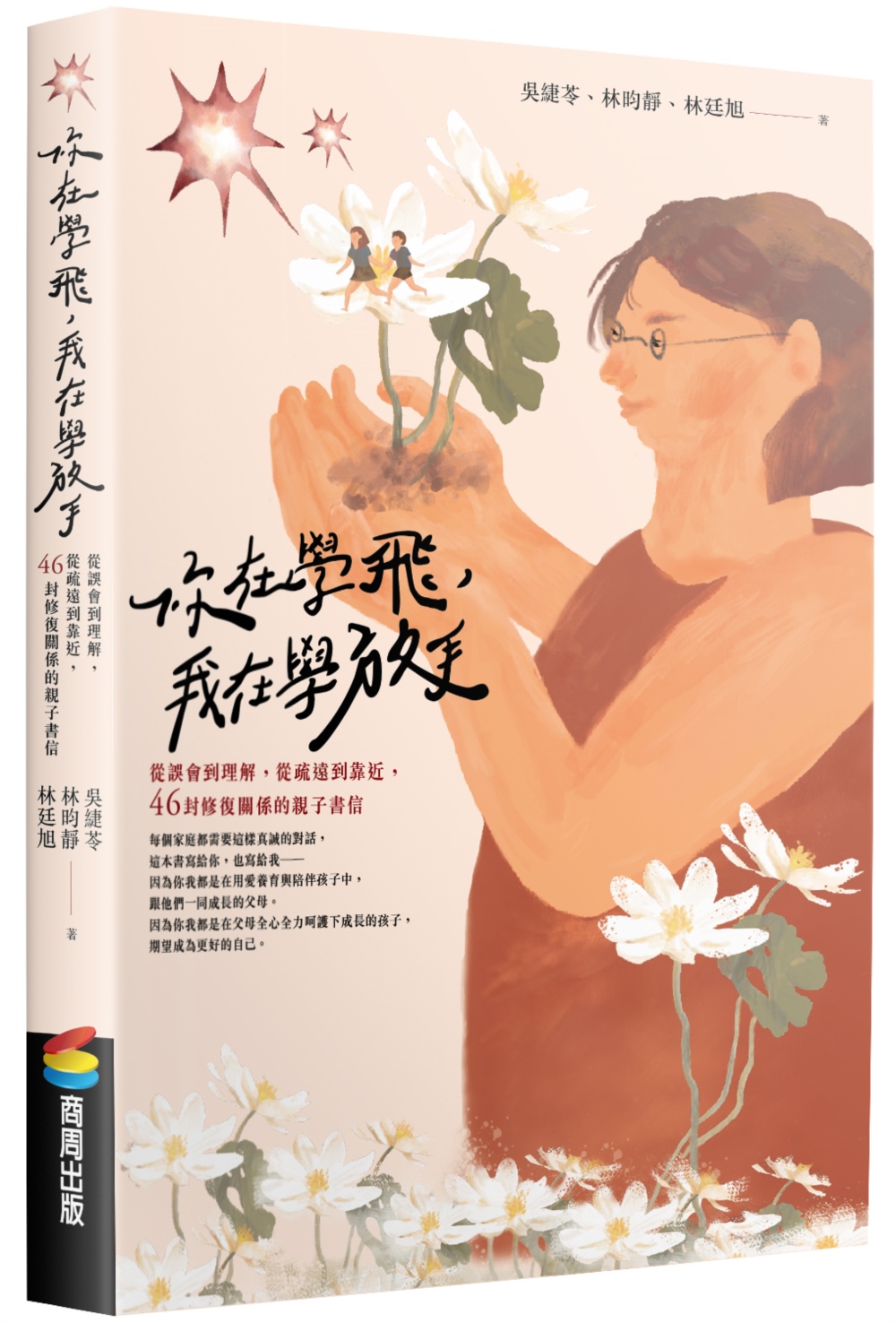

你在學飛, 我在學放手: 從誤會到理解, 從疏遠到靠近, 46封修復關係的親子書信

| 作者 | 吳緁苓/ 林昀靜/ 林廷旭 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 你在學飛, 我在學放手: 從誤會到理解, 從疏遠到靠近, 46封修復關係的親子書信:這46封信,是一場真實的親子對話練習——媽媽記錄自己的擔憂與牽掛,女兒和兒子則用文字回應 |

| 作者 | 吳緁苓/ 林昀靜/ 林廷旭 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 你在學飛, 我在學放手: 從誤會到理解, 從疏遠到靠近, 46封修復關係的親子書信:這46封信,是一場真實的親子對話練習——媽媽記錄自己的擔憂與牽掛,女兒和兒子則用文字回應 |

內容簡介 這46封信,是一場真實的親子對話練習——媽媽記錄自己的擔憂與牽掛,女兒和兒子則用文字回應青春期的掙扎與真心話。這些信件中,有誤解、有怒氣、有眼淚,但更有勇敢說出的愛與理解。當兒女學著獨立飛翔時,媽媽也開始學習放手,從孩子出生的那一刻起,媽媽就開始學習成為母親;而孩子們,在成長路上也慢慢看懂了媽媽不說的那部分人生。孩子長大了,媽媽卻還在學著怎麼放手。她寫信,不是想說服,而是想陪著理解;孩子們回信,不是為了反駁,而是試著誠實面對自己的情緒。從「當媽媽的擔心」開始,到孩子告白「媽媽,我害怕讓妳失望」,這46封信,不只是親子間的情感交換,更是一場跨世代的生命對話。媽媽不再想教會孩子所有答案,而是陪他們,學會問出屬於自己的問題。有些話無法說出口,把真實的感受寫下來,就是愛的傳達。「為什麼孩子總是把心事藏起來?」「明明是為了他好,他卻只覺得我很煩?」「想靠近,卻只換來一句冷淡的回應……」這些問題,或許你也曾在心裡反覆問過。當孩子進入青春期,父母和子女之間,常常像隔著一道看不見的牆。愛沒有消失,但愛的方式卻變得生澀而陌生。書中,媽媽、女兒、兒子三人真誠分享他們如何從爭執到和解、從疏遠到靠近。你會看見一個母親如何學會在「放手」中仍給予支持,也會看見兩個孩子如何在「學飛」的過程中逐漸理解父母的愛。這不只是一本書信集,更是一個讓每位父母與孩子,都能照見自己關係縮影的現場。或許你會在其中某一封信裡,看見自己的身影,也會在某一句話裡,得到久違的安慰與勇氣。(摘自作者序)身為母親,我也曾經用「我以為的愛」給出快速的建議與判斷,以為自己走得比較前面,就能提醒孩子避開人生的風浪。直到有一天,我發現,孩子不是不聽話,而是他們有些話沒說出口。而我也不是不願傾聽,只是當時的我,在教養他們方面,除了擔憂,沒有嘗試去學習有智慧技巧的溝通方式。於是,我提筆寫信給他們。不是為了教,而是為了靠近。我的女兒,也寫了回信。她用心理學系學生的細膩視角,讓我重新看見「媽媽」這個角色的重量與限制。我的兒子也開始回應,他用一個體保體系孩子的眼睛,讓我理解什麼叫做「外表沉默,其實正在努力」。就這樣,我們三個人,開始了這場文字來回的對話,同時梳理彼此的情感。

作者介紹 姓名:吳緁苓(Kate Wu)現任美真集整形外科診所執行長。擁有二十餘年醫療經歷,也是兩個孩子的母親。長年以高品質醫療為信念,在專業與家庭間不斷學習平衡。與子女共同撰寫《你在學飛,我在學放手》,記錄兩代真實對話與理解的歷程,期望讓更多家庭看見關係中的可能與轉化。姓名:林昀靜(91)高雄醫學大學心理系畢業。擅長傾聽與表達,喜歡觀察生活與書寫內心。相信書寫是認識自己的過程,也是一種與世界連結的方式。透過一封封寫給媽媽的信,誠實記錄青春的困惑、愛與理解。姓名:林廷旭(94)經歷三年體育班訓練後轉向全英文學習環境,現為國際學院的大學生。思維成熟,表達直接。喜歡運動、旅行與觀察人性,對生活有其獨到的見解,並在書信中展現獨立思考與幽默語感。

產品目錄 〈推薦序〉原來我們做這些事,孩子會這樣想啊 ——王永福(福哥)〈推薦序〉養孩子不是專案管理,卻比專案更挑戰——林明樟(MJ老師)〈推薦序〉用愛與陪伴打造15年親子計畫——黃士豪〈推薦序〉真人所居,愛的家庭 ——楊田林〈推薦序〉墨痕斷處是親情 ——楊斯棓〈推薦序〉冒險與溫柔,您選哪一個?——謝文憲(憲哥)〈推薦序〉從體育生到創業者 ——鍾新亮(老獅說)〈溫暖推薦〉余懷瑾(仙女老師)、徐榛鎂、張怡婷(Eva)、陳琦恩、黃郁純、黃淑貞、劉淑慧、鄭婉婷、謝玉娟、嚴嘉琪〈作者序〉寫信,不是為了改變,而是為了更靠近〈女兒91序〉〈兒子94序〉第一章 那些我從來沒告訴你的事1媽媽的擔心2勇敢,如妳3越自律越自由4努力不一定有收穫5三年底氣,你的勇氣6珍惜7有風度的人第二章 你在學飛,我在學放手8公平9框架10學習11面對,挑戰中的成長之道12格局,從旁觀者角度觀察開始13尊重,對他人所選的理解14走進世界的角落 第三章 有些話,我終於能寫給妳15偏心16如果妳不是媽媽,妳會是誰?17我試著更獨立,但我總是先打給媽媽18為什麼我要轉系?19 媽媽,我喜歡妳的陪伴 第四章 那些我沒說出口的怒氣與傷20媽媽,那三年,老天給我的重重難關21逃避,還是心之所向?22努力,就得要撐到最後?23熱愛的事24用籃球,看領導25媽媽,我想要的只是妳的支持26媽媽,我想聊聊「旁人眼中的我們」第五章 原來我們是在彼此成就27學舞的初衷28一個「支持的訊號」,讓孩子有勇氣去闖蕩29時間是陷阱30重生,知己的重要性31金錢的流動,是價值與信念的延續第六章 我們之間,還有很多信可以寫32媽媽,當年,老天給我的三分運氣33給手機的時機34面對生死35生死無法迴避,但愛是永恆36成熟後,重新理解金錢觀念37觀點與眼界38那是你,不是我39不同世代眼中的同一個舞台40如果有一天,我成為媽媽 41如果有一天,我成為爸爸 42有一天,你們會當爸媽吧 43人際關係,有點煩 44孩子,陪我走進他們的海洋世界45我們是彼此一生的信任 後記46孩子,寫書後你可能會出現的擔憂爸爸給91、94的一封信

| 書名 / | 你在學飛, 我在學放手: 從誤會到理解, 從疏遠到靠近, 46封修復關係的親子書信 |

|---|---|

| 作者 / | 吳緁苓 林昀靜 林廷旭 |

| 簡介 / | 你在學飛, 我在學放手: 從誤會到理解, 從疏遠到靠近, 46封修復關係的親子書信:這46封信,是一場真實的親子對話練習——媽媽記錄自己的擔憂與牽掛,女兒和兒子則用文字回應 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9786263906525 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263906525 |

| 誠品26碼 / | 2682990461009 |

| 頁數 / | 256 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15X21 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 專文推薦(依姓氏筆畫序)

王永福(福哥)|簡報與教學教練、作家

林明樟(MJ老師)|《超級數字力》創辦人、GA黃金甲創辦人

黃士豪|新加坡金融教育科技新創GoodWhale CEO

楊田林|知名人文企管講師

楊斯棓|暢銷書《要有一個人》作者

謝文憲(憲哥)|企業講師、職場作家

鍾新亮(老獅說)|商業短影音教練

溫暖推薦(依姓氏筆畫序)

余懷瑾(仙女老師)|TED×Taipei講者、暢銷書作家

徐榛鎂|集馨診所院長、醫師

張怡婷(Eva)|<女人進階>臉書專頁主理人

陳琦恩|台灣潛水公司執行長

黃郁純|大腸直腸外科主治醫師

黃淑貞|城邦文化第一事業群總經理

劉淑慧|親職作家、天使心家族基金會社會影響力處處長

鄭婉婷|電商產業資深顧問

謝玉娟|義守大學、三民家商男籃隊總教練

嚴嘉琪|國立臺中科技大學應用英語系教授

按讚推薦 (依姓氏筆畫序)

王人瑞|民視體育主播

何來榮|神鷹國際開發股份有限公司董事長

林義雄Lewis(路老師)|職場英語教練

洪昌銘|輔英科大DreamItPossible團隊老師

梁懷貞(凱西)|親子作家、暢銷書《我們都是孩子的引導師》作者

陳克誠|社團法人臺灣身心障礙潛水協會理事長

蔡宗芸(不點醫師)|暢銷書《第一次照顧自己就上手!》作者

謝玉蓮|繪星心理治療所院長、臨床心理師

〈推薦文〉

我們大人眼中覺得「好的」事情,孩子會怎麼想?書中孩子把許多沒有說出口的話、感受,都用一封一封信,讓大人看到他們的想法。「原來我們做這些事,孩子會這樣想啊……」,甚至有好幾封信,我邊讀邊濕了眼框。___王永福(福哥)|簡報與教學教練、作家

書中一封封書信,有愛與矛盾,掙扎與理解,看著親子間用文字梳理情感,彼此靠近,彼此祝福,很為他們開心,更感謝他們願意分享如此寶貴的經驗。___余懷瑾(仙女老師)|TED×Taipei講者、作家

如果你正在為與孩子的距離而困惑,或者,你也想讓愛在家庭裡更自由地流動,MJ滿分五顆星真誠推薦這本書。當我們學會用信任代替掌控,用理解代替責怪,親子之間才會一起長出真正的勇氣。___林明樟(MJ老師)|《超級數字力》創辦人、GA黃金甲創辦人

當我看到「一次次願意靠近,願意理解,願意爭執後,再回頭說對不起」時,我真的必須先把書合起來,讓眼淚和情緒流過,因為那不只是文字,而是戳到我們每個人心裡的結。這本書不只是「親子書」,更是「關係練習書」。___徐榛鎂|集馨診所院長、醫師

書中母子母女間真誠的書信往來,赤裸卻溫柔,讓人看見如何在理解與靠近中,建立屬於他們的默契與親暱。這是本值得父母子女都細細閱讀的好書。__張怡婷(Eva)|<女人進階>臉書專頁主理人

這本書帶給我很多啟發。它不是冰冷的教養理論,而是一場充滿笑與淚的親子書信對話。透過媽媽、女兒和兒子的真實心聲,我學會少一點「老爸命令式」的回答,多一點靜下來傾聽的耐心。___陳琦恩|台灣潛水公司執行長

書裡的每一封信都讓我真真切切地感受到,那種孩子長大後,父母與孩子成為朋友的美好。更重要的是,在這個過程中,Kate從未在其他領域停止前進。她依然熱愛跳舞,依然在她的事業上發光發熱。___黃士豪|新加坡金融教育科技新創GoodWhale CEO

我看見一位母親用行動詮釋了「信任、陪伴與修復」的真正意義,不談成功法則,只說真實生活的混亂與修補,從學校誤會、家庭對話到陪伴轉變。她沒有把孩子們推進體制的模子,而是選擇陪他們走一條更誠實也更艱辛的路。___黃郁純|大腸直腸外科主治醫師

我特別喜歡那份「亦師亦友」的氛圍:母親既是指引者,也是陪伴者;孩子既能放心依靠,也能勇敢表達。願這本書也能陪伴更多家庭,找到屬於他們的對話方式。___黃淑貞|城邦文化第一事業群總經理

一封封愛的家書讓媽媽明白,她的支持是孩子闖蕩世界的底氣。而孩子也發現,那些曾經以為的衝突,其實都是彼此成就的起點。這本書也必將走進每一個渴望真誠相伴的家庭心中。___楊田林|人文企管講師

好的親子關係不是單行道,是雙方都得學習、都得退讓、都得成長的歷程。孩子學飛,父母學放手。本書最可貴之處,是讓我們看到了這場教學相長的真實紀錄。___楊斯棓|暢銷書《要有一個人》作者

青春期的孩子難免叛逆,但Kate選擇不放棄,用等待和陪伴,給孩子最深的支持。母子女三人以書信往來的方式,將生活化為文字,這不只是一本書,更是一段關於愛、教育與共同成長的旅程。願更多家庭從這本書得到啟發。___劉淑慧|親職作家、天使心家族社會影響力處處長

同時扛住職場高壓,又接招青春期的「白眼十八連擊」與「冷回一句話」,這功力可不是一般爸媽做得到的。更難得的是,Kate沒有被擊退,反而帶著孩子走進偏鄉,教會他們「看見別人」。這本書絕對是家有青少年的父母必修的「教養指南」!___鄭婉婷|資深電商產業顧問

我想對Kate說:「親子合寫書,不僅是一種冒險,更是妳對孩子們,最美的溫柔,我很羨慕妳有這對兒女。」我更想對91、94這對姊弟說:「你們的媽媽很棒,你們要繼續往前飛,若飛遠了,要回頭拉媽媽一把,帶她一起飛。」___謝文憲|企業講師、職場作家

我常說越努力越幸運。曾經想要放棄而失聲痛哭的廷旭,如今已能在籃球舞台上發光發熱,為更多熱愛籃球的孩子們付出。感謝旭媽的邀約,更感謝努力的廷旭,努力的我自己。因為努力,我們何其幸運成為彼此的貴人。___謝玉娟|義守大學、三民家商男籃隊總教練

如果你是父母,常常覺得「我家小孩怎麼這樣?」這本書會讓你鬆一口氣,因為你會發現大家都一樣。如果你是孩子,覺得「爸媽都不懂我」,那更要翻一翻,你會看到爸媽其實也在努力學習怎麼理解你。___鍾新亮(老獅說)|商業短影音教練

從書中能感受到:如何用理解與陪伴支持孩子,如何在挑戰中保持耐心與智慧,也能反思自己和家人的溝通方式,學著用溫柔而實用的方法,面對衝突、理解彼此。讀完這本書,你會感受到親子關係的溫暖與力量。__嚴嘉琪|國立臺中科技大學應用英語系教授

內文 : 作者序——吳緁苓

寫信,不是為了改變,而是為了更靠近

當你翻開這本書,請先放慢一下腳步,深呼吸——你現在翻開的,不只是一本「教養書」,也不是一本文青筆調的「家書選集」。它,是我們一家三口,一封封誠實書寫的過程。是媽媽與孩子、姐姐與弟弟、成年的大人與正在長大的少年,透過文字,好好坐下來對話的歷程。

這世界變得太快,快到讓人來不及說話,更來不及理解。AI資訊太多,多到父母常常沒有時間與孩子們溝通。(因為都在滑手機)身為母親,我也曾經用「我以為的愛」給出快速的建議與判斷,以為自己走得比較前面,就能提醒孩子避開人生的風浪。直到有一天,我發現,孩子不是不聽話,而是他們有些話沒說出口。而我也不是不願傾聽,只是當時的我,在教養他們方面,除了擔憂,沒有嘗試去學習有智慧技巧的溝通方式。

於是,我提筆寫信給他們。不是為了教,而是為了靠近。

我的女兒,也寫了回信。她用心理學系學生的細膩視角,讓我重新看見「媽媽」這個角色的重量與限制。我的兒子也開始回應,他用一個體保體系孩子的眼睛,讓我理解什麼叫做「外表沉默,其實正在努力」。於是,我們三個人,開始了這場文字來回的對話,同時梳理彼此的情感。

朋友常說,我是一個「孩子都已經成年,還願意與媽媽出雙入對」的母親。無論演講、旅行、活動分享,我的孩子總願意跟著我一起參與,而我也總會放下身分,成為他們的觀眾、支持者、陪伴者。這不是天生的默契,而是彼此一次次的願意靠近、願意理解、願意爭執後,再回頭說「對不起」所練習而來的。所以這本書,不只是給我們自己,也想給那些在親子關係中,常感到疑惑、不知所措的父母們;以及給那些在成長過程中,覺得跟父母很難說話的孩子們。

我們希望透過三個不同世代的書寫者——母親、女兒、兒子帶你看到每段關係其實都可以重新理解、重啟對話。

每一次靠近,都值得被記錄、被珍惜。

我相信,我經歷過的,你可能也正經歷著;而你經歷過的,也值得有人陪你走過。不管你現在是父母,還是孩子,願這本書,成為那個「陪你走一段」的溫柔存在。

作者序——女兒林昀靜(91)

收到這本書信提案的時候,我很快就答應了。因為我真心希望,有更多的家庭能像我和媽媽一樣,慢慢從「嚴母與孩子」,變成「可以聊天、可以一起長大」的朋友。

能和這樣的媽媽一起成長,是一件很幸福的事。雖然我也曾猶豫,自己的經歷能帶給別人什麼?但有一位長輩曾堅定對我說:「世界上一定有一個孩子跟妳一樣,而妳的經驗能幫助他相信自己。」

如果這本書能在某個家庭中,伸出一隻手,輕輕碰觸正在努力理解彼此的你們,那就太好了。

作者序——林廷旭(94)

收到媽媽邀請我共同寫書的那一刻,我腦袋裡滿滿問號,甚至一度懷疑她是不是在開玩笑。我疑惑,是因為我覺得自己的人生經歷和思考,還不足以去幫助那些正被親子關係困擾的父母、孩子們。但當下,我還是決定先答應下來,想著反正沒試過,誰知道會是怎樣的結果呢?沒想到,當我真正開始動筆時,靈感竟然源源不絕,也慢慢學會了從父母的視角去理解孩子。

我非常希望透過這本書,能讓更多家長逐漸讀懂那些比較好動、表達直接的孩子們,他們內心的真實想法,以及他們獨特的思考模式。

最後,衷心期盼正在閱讀本書的你,能從這裡找到一些親子問題的答案與方向。

第11封信 (媽媽寫給孩子的信)

孩子,人生是一場修煉,更是一場學習「面對」的旅程。這個世界就像一間大教室,時刻教導我們學習如何面對選擇、挫折、失落,甚至學會如何放下與面對生死。這些看似遙不可及的課題,其實每天都在生活中悄然上演。然而,最困難的,莫過於學會面對真正的自己。

生活就像一股洪流,我們總被表面的快樂與刺激牽著走,卻容易忽略那些真正需要我們全力以赴的事情。因為「面對」並不輕鬆,它要直視內心的恐懼,接受自己的不足,甚至突破極限去追求更好的自己。

最近因為身邊朋友的事,讓媽媽對「面對」這件事有了更深的體會。其中一位朋友正面臨職場離職潮的挑戰,對擔任主管的他來說,人事動盪不僅會影響士氣,還需要快速調整策略穩住局面。另一個朋友則努力在工作與家庭間尋找到平衡,這是許多職場女性會遇到的現實難題。無論是職場挑戰,還是生活中的矛盾,每一次面對,都是一次成長的契機。只有敢於直視問題,並找到解決之道,才能一步步走向成熟。

跳舞中的「面對」身體與心理的掙扎

對媽媽來說,面對不僅是一個概念,它也真實存在於我的生活中。我想和你們分享的是,我在學跳舞時學到的面對之道。2020年5月,一場直播——一群南台灣的小朋友用舞蹈贏得國際讚譽,甚至錄製了專輯——引發我對跳舞產生興趣。當時看到這些孩子的成就,我深受啟發,心想:「如果他們能用舞蹈展現自信,我也可以透過舞蹈帶領員工找到快樂。」這個念頭點燃了我的挑戰旅程,但這條路比想像中困難得多。學跳舞的過程就像一場不斷面對的修煉。

跳舞的第一年,媽媽43歲,滿懷熱情,隨著課程難度的增加,我逐漸發現自己的短板:肢體不協調、記憶力不足,學習速度遠遠落後其他人。第二年,進步緩慢讓我感到很挫敗,為什麼我無法像其他人一樣輕鬆掌握每個動作?我甚至開始懷疑,跳舞是不是不適合我?

但這些掙扎讓我明白,突破的關鍵不在於天賦,而在於接受自己的不完美,並用正確的方法逐步改善。

有時候,放棄的念頭會在情緒低落時冒出:為什麼要這樣逼自己?跳得開心就好啊!我清楚知道自己學跳舞並不只是完成幾支舞,而是找到屬於自己的堅持與熱情.......(未完)

第26封信 (兒子94寫給媽媽的信)

媽媽,我想聊聊「旁人眼中的我們」

親愛的媽媽:

我很常聽到家裡的親戚或妳的朋友,時不時提起妳對我比較好的話,甚至以前姐姐也常掛在嘴邊。對我來說,這並不是什麼太大的影響,但我看得出來,這些話多少讓妳感到有些受傷。媽媽,我想說的是,旁人或許無法真正理解我與姐姐的人生路程有多麼不同,成長的經歷更是天差地遠。

我的人生路比較顛簸,時不時會遇到巨大的挫折或變動,這些都促使我轉變和成長。姐姐則偏向安穩,她的事情不需要妳操心,而且絕大部分時間都在妳「身邊」。國中時年少輕狂的我,動不動就讓妳接到學校的電話,告知我又頂撞老師或跟同學打架。即使轉學了,我依然故我,因為那時的我無法理解妳強制我轉學的用意。國中三年也就這樣結束了。

到了高中,因為加入球隊必須住宿,我大部分的時間都不在家,即便家很近也無法常常回去。高一、高二時,我也經歷了許多挫折,妳不在我身邊,想必更加操心、更加無力吧!這時候,旁人可能會覺得,比起待在家裡、學業不需要妳操心的姐姐,妳更把重心放在我身上。我知道我讓妳頭痛、煩惱、擔心的次數遠遠多於姐姐,甚至讓妳為了我而去改變自己以往的習慣和想法。但其他人不知道的是,如果妳那時候沒有把重心放在我身上,哪怕只是一小段時間,我可能現在就不會是「這個樣子」了。

說實在的,他們口中的「偏心」也不完全是不正確的,但與其這樣說,我認為那是「操心」。「媽媽對弟弟比較偏心」和「媽媽對弟弟比較操心」,其實這兩個句子分開來看,完全沒有任何關聯。但當妳理解了我與姐姐天生的個性差異和各自經歷的事情,再重新把這兩個看似毫無關聯的句子放在一起時,是否發現它們好像變得有關聯了呢?

每當大家提起「偏心」時,大部分都是貶義詞。所以我能理解,當姐姐與妳吵架時提到妳對我比較好,妳心裡有多麼受傷和難過。但我想說的是,那時候的姐姐也還是一個孩子,心裡的不平衡和不理解,讓她無法站在妳的角度去看待我。現在我們都長大了,我知道姐姐也明白了妳的用心良苦。

我和姐姐從小就是吵吵鬧鬧地長大。我很常看到網路的星座文章提到巨蟹座和射手座就是不合,加上我們倆的個性差異明顯,所以經常有爭執。國中時期的我,和高中時期的她,就像是兩個不同世界的人,加上生活方式的巨大差異,爭執次數相當高。到了高中我住校,吵架頻率明顯降低了,因為我回家的時間不長,再吵下去就沒辦法好好相處了。

直到大學時我搬回家裡生活,有時還是會因為生活方式和想法不同而產生爭執,很多時候都還是要媽媽出來協調。我對身邊的人要求很高,我認為我能做好的事情,對方憑什麼做不好,所以時常忘記「同理」別人在當下的感受和情境。姐姐雖然脾氣也不好,但她對我的包容卻比我多得多,所以每次吵架後,她受的傷害遠遠大於我。對於這部分,我自己也在調整和反省,以免以後有了自己的家庭時又發生一樣的事情。

現在回頭看,那時候妳因為我所承受的評論和傷害,我會感到有些難過。因為沒有人能真正理解,妳當時對我有多麼的擔心,多麼害怕我會走偏。畢竟不是自己的孩子,旁人確實無法感同身受。那時候的妳一定也很煎熬吧!但妳總在我面前展現堅強,給我最大的支持。所以就連那時候的我也看不出妳為了我需要這麼辛苦。

媽媽,謝謝妳那時候並沒有因此而放棄,也沒有改變對我的方式,正是妳那時候的堅持,才會有現在成熟許多的我。現在我才明白妳當年所承受的壓力與不捨。那些被旁人誤解的「偏心」,其實都是媽媽面對一個需要更多關懷的我時,所要承受的壓力和傷害。

最後我想說,媽媽,妳生了兩個來自完全不同世界的孩子,對於妳來說一定很有趣吧!雖然有時候讓妳燒腦生氣,但我們兩個來自不同世界的人,其實有個共同點:那就是,我們都很愛妳。

第38封信 (女兒91寫給媽媽的信)

那是你,不是我

親愛的媽媽:

這封信我想了很久,終於決定提起筆,因為我希望妳能真正聽見我心裡的聲音。

前陣子,妳和我分享了一個活動,覺得我可以參加,也可能會從中有所收穫。妳說妳相信我有能力,也相信我值得一試。但在聽妳說完的當下,我的腦海卻浮現過去參加類似活動的經驗。那些經驗裡充滿了比較、競爭和無形的期待,留下的不是成就感,而是壓力與不舒服。所以我下意識地就拒絕了。

那天,我們久違地吵了一架。也許是因為彼此太在意,才會這麼用力地說話。但後來我發現,這樣的吵架,其實沒能讓我們真的理解彼此的心情。或許我沒有說得很清楚,或許我總是反射性地用反彈或沉默來回應不舒服的感受。但事實上,我心裡藏了很多話,一直悶著、壓著,不知道怎麼說出口。媽媽,我不是不願意努力,也不是害怕挑戰新事物。我真正害怕的,是「被期待」、「被比較」。

當我走進一個場合,不是因為我真的想,而是因為身邊的人說:「妳很適合」、「妳一定可以」、「妳應該試試看」——這些話聽起來像鼓勵,但它們讓我感到緊繃又疲憊。我知道大家沒有惡意,也許那些話是他們認為的讚美。但在這些話的背後,幾乎沒有人問我:「妳自己想嗎?妳喜歡嗎?」

久而久之,我開始懷疑自己是否有拒絕的權利。我害怕說「不要」會讓人失望,說「不喜歡」會讓人以為我不夠成熟、沒有感恩,所以我學會了勉強自己,去扮演「大家認為我應該的樣子」。

有時候,我只是站在那裡,什麼都沒說,就已經被眾人關注。他們知道我曾經參加過什麼、知道我來自哪個家庭、知道我是誰的孩子。我還沒開口,就已經被貼上標籤,被預設會表現得很好,不會讓人失望。但媽媽,我其實只是個平凡的人。我會緊張、會不安、會沒準備好,甚至會因為太多注目而想要躲起來。我不是怕輸, 也不是缺乏信心,只是,我不喜歡在「還沒開始」的時候,就已經被放在比較和評價的位置。

有些事我並不是不感興趣,而是我想用自己的節奏慢慢靠近。如果我總是活在別人的眼光裡,我就會越來越聽不見自己的聲音。那個聲音可能很微弱,但它是真正屬於我的,我想保護它,不讓它被壓過。有時候我也會想,如果我不是現在的我,如果我能單純地參加、單純地學習、單純地快樂,是不是一切會輕鬆一些? 但我知道,因為妳,我得到了很多資源和機會,也因此站上了某個被看見的位置。只是,那個位置除了機會,也同樣帶來了壓力。

媽媽,我寫下這些,不是要抱怨,也不是否定妳對我的栽培與愛。正因為妳這麼相信我,我才能走到今天。我真的很感謝妳,只是有時候,也害怕讓妳失望。我想讓妳知道,我現在說的「不要」,不是任性,而是清醒。我不是拒絕成長,而是想穩一點、慢一點地走,走出自己的方向。如果有一天我準備好了,我會回到那個舞台。但我希望, 那是因為我真的願意,而不是因為「應該」。

我想練習,學會誠實說出自己的感受,不再為了符合誰的期待而壓抑自己。謝謝妳一直都在。這一次,也請妳陪我一起練習——練習聽我說「不要」,也練習等我,等我有一天能坦然地說出:「我願意」。

媽媽,請等等我。

最佳賣點 : 這46封信,是一場真實的親子對話練習——

媽媽記錄自己的擔憂與牽掛,女兒和兒子則用文字回應青春期的掙扎與真心話。

這些信件中,有誤解、有怒氣、有眼淚,但更有勇敢說出的愛與理解。

當兒女學著獨立飛翔時,媽媽也開始學習放手,