Quand les animaux font la guerre

| 作者 | Loïc Bollache |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

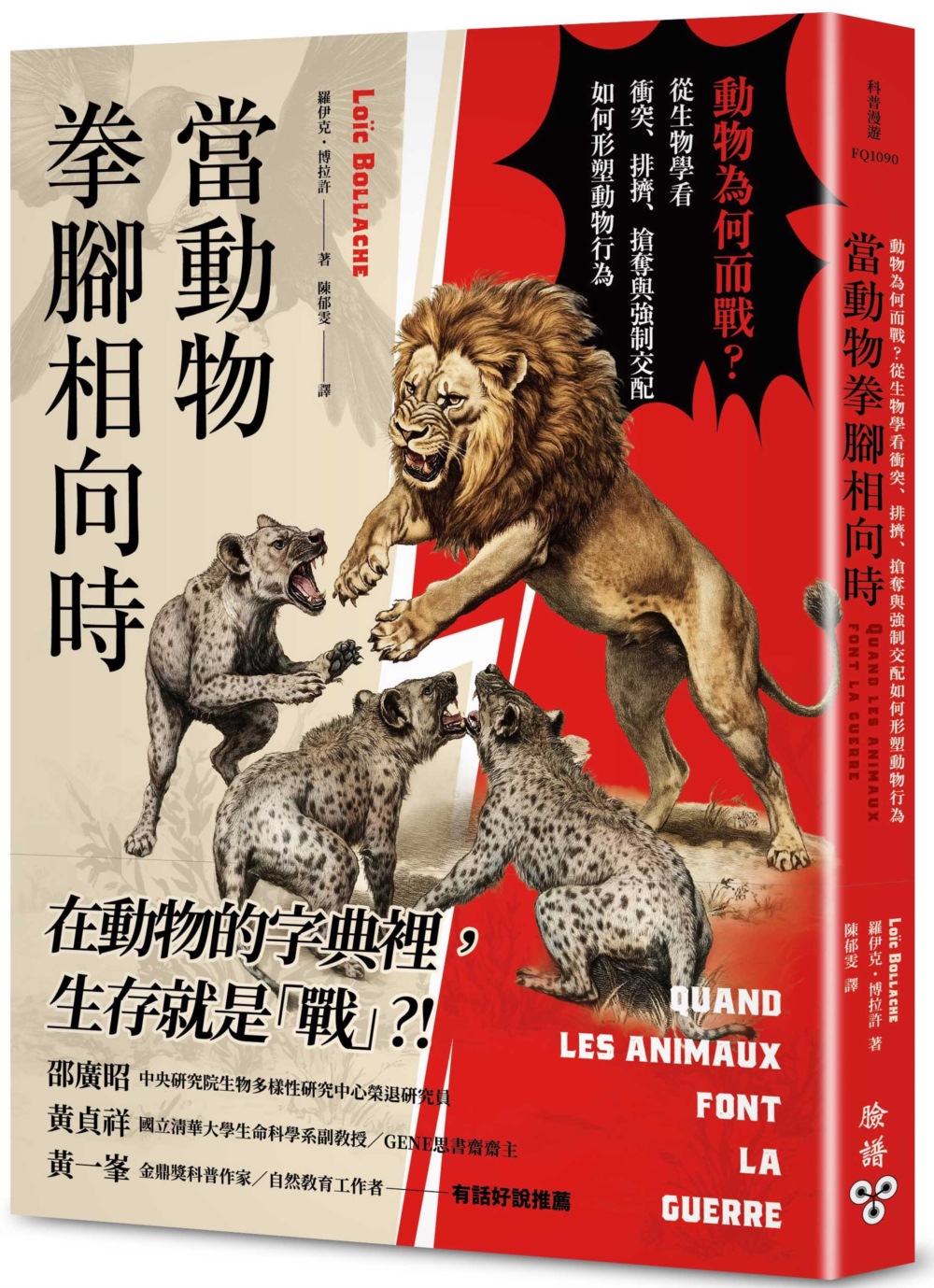

| 商品描述 | 當動物拳腳相向時: 動物為何而戰? 從生物學看衝突、排擠、搶奪與強制交配如何形塑動物行為:在動物的字典裡,生存就是「戰」?!邵廣昭 中央研究院生物多樣性研究中心榮退 |

| 作者 | Loïc Bollache |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 當動物拳腳相向時: 動物為何而戰? 從生物學看衝突、排擠、搶奪與強制交配如何形塑動物行為:在動物的字典裡,生存就是「戰」?!邵廣昭 中央研究院生物多樣性研究中心榮退 |

內容簡介 在動物的字典裡,生存就是「戰」?!邵廣昭 中央研究院生物多樣性研究中心榮退研究員黃貞祥 國立清華大學生命科學系副教授/GENE思書齋齋主黃一峯 金鼎獎科普作家/自然教育工作者──有話好說推薦💥領域之爭、強迫交配、冷暴力排擠、繼承爭奪戰……生態學者細看各種動物行為,探究牠們為何而戰、為何而鬥💢落單獅子誤闖斑點鬣狗領域,再強壯也可能遭包圍、被攻擊到潰逃💢雌性蠑螈凶狠對待疑似「外遇」的雄性蠑螈,對不忠伴侶暴力相向💢雄性印太瓶鼻海豚為了交配殺掉非親生的海豚寶寶,數隻聯手強迫雌海豚交配💢鯰魚群排擠患有白化症的特殊鯰魚,是由於恐懼、不願群體過於醒目而遭獵捕,以求自保💢巴西無螫蜂部署複雜防禦系統,蜂巢口、巢內通道有層層「重兵」守衛,確保蜂后、工蜂安全身為社會性動物的人類,在「利己vs.利他」、「對抗vs.合作」的恆常拉鋸中,能否從不同動物身上學會什麼?有沒有一種可能──生存並不盡然繫於無休無止的暴力衝突?在自然界演化中,之所以發展出群居生活,是因為個體能獲得某些好處。比方說,這種策略在動物面對掠食者威脅時能發揮更好的保護。群體愈大,個別動物被抓走的機會愈小;當一群動物四處逃竄,掠食者不易專注於單一獵物身上。這套策略也讓動物更能捍衛自己的領域,防止潛在競爭者進犯。相對地,群居生活可能為個體帶來一些不利與負擔。團體生活會使最佳棲地、食物和性伴侶的競爭益發激烈,也更容易造成寄生蟲、疾病傳播,還增加通姦、以同類為食、殺害幼兒等危險。最重要的是,群體成員也更容易起衝突。 本書作者羅伊克.博拉許是法國勃艮第-弗朗什-孔泰大學生態學者,對包含人類在內各種動物的「衝突」與「暴力」行為格外感興趣。他從領域攻防、交配權之爭、社會性動物的「戰士階級」、跨物種衝突、繼承權爭奪等方面切入,深入探討動物界所能見到的「戰」與「鬥」。而稍微反直覺的是,作者也同時發現到蜜蜂自我犧牲成全大局、整個企鵝群自動取適當間隔距離築巢以防衝突、橡實啄木鳥忍一時風平浪靜耐心等待自己在鳥群中位階上升,以及少數猿猴會關懷被族群其餘成員排擠的某隻個體。誠然,自然界處處可見你死我活的血腥角力與競逐,但本書最終要探問:有沒有可能存在另一種階級性較弱、合作性較強的生存模式──沒有暴君、戰爭,暴力行為也僅僅是個體間單純爭吵的模式?●口碑好評近年來,媒體熱議歐洲戰火未歇、中東烽煙再起,甚至於臺海風雲詭譎,戰爭成了熱門話題。但你知道嗎?戰爭並非人類獨有。《當動物拳腳相向時》這本書揭示,黑猩猩、螞蟻、狐獴等動物也會為了領域、權力、繁殖權發動突襲與內戰,甚至出現「性別對抗」與「社會排除」。原來獸性與人性之間,只隔著一層薄紗,讀來令人拍案驚奇,發人深省。──黃貞祥 國立清華大學生命科學系副教授/GENE思書齋齋主從我讀完這本《當動物拳腳相向時》到提筆撰寫......已經整整三個星期過去。我需要這麼長的時間才能消化內心的震驚......在烽煙已於歐洲門前竄起的此刻,我驚詫地發現動物界同樣有戰爭......羅伊克·博拉許所做的調查龐大到令人不敢想像。──艾蒂安·克萊因(Étienne Klein) 法國物理學家/科學哲學家/本書原叢書主編

作者介紹 姓名:羅伊克.博拉許Loïc Bollache法國勃艮第-弗朗什-孔泰大學的生態學教授。前著《動物如何思考》(Comment pensent les animaux)曾於二〇二一年獲頒法蘭西學術院賈克.拉夸獎(prix Jacques Lacroix de l’Académie française)。 姓名:陳郁雯專職法文譯者,譯作有:《關於稅,你知道多少?》、《不平等的經濟學》、《啟動循環經濟:自然與經濟的共存之道》、《經濟學.視覺資訊全解讀》、《平等的反思》、《性的世界地圖》、《通往死刑台的電梯》等書。

產品目錄 前言 掠食不是戰爭 戰爭是一種泯滅人性的行為?珍.古德的創傷 戰爭的多種型態 天生暴力?第一章 為領域而戰「黑猩猩模式」 的領域之戰動物游擊隊狐獴的儀式性戰爭縞獴是戰士,也不只是戰士 紅蘿蔔與棍棒 雄性的反撲 照顧自己的部下失敗的滋味第二章 兩性戰爭當雌性面對殺嬰行為的危險 性的威嚇 雌蠑螈會懲罰見異思遷的雄蠑螈 海豚飛寶好暴力 鬣狗世界中對雌性的騷擾 鴨子的強暴文化阿德利企鵝是一群流氓跨物種強暴的特殊案例獼猴與鹿第三章 戰士階級的演變螞蟻的兵法 備戰 神風特攻蟻白蟻的職業軍隊 皮耶.安德烈.拉特雷(Pierre Andr Latreille)的蜜蜂 蚜蟲的無害只是表象名副其實的槍蝦 無性繁殖大軍 免疫防衛:為身體而效力的軍隊 第四章 物種之間的戰爭:消滅敵人與競爭者獅子、鬣狗與非洲野犬:百年戰爭大型猿猴的戰爭 稀樹草原上的復仇 人與自然的戰爭第五章 繼承戰與內戰權力遊戲王朝的榮耀與衰敗 靈長類要革命 雌性的反抗 殺手烏鴉 槍蝦的繼承戰爭 裸女王 高山牧場上的女王之戰第六章 自然界中的社會排除白子的情形 鯰魚的社會排除 逃離疾病 山魈身上的危險氣味 因為預見感染風險而加以驅逐 對脫序行為的排斥為了促成合作而施加懲罰代罪羔羊的現象家畜的案例食蟹獼猴的群毆行為第七章 講和,尋求解決衝突的非暴力手段支配還是混亂 遵守個別距離 從屬者為何不反抗 從安撫到和解 幸福就在草原上 以性止戰的倭黑猩猩 東非狒狒創造的和諧社會人類的自我馴化結語戰爭並非無可迴避競爭,一種曖昧的現象從合作到道德感為什麼要打仗?

| 書名 / | 當動物拳腳相向時: 動物為何而戰? 從生物學看衝突、排擠、搶奪與強制交配如何形塑動物行為 |

|---|---|

| 作者 / | Loïc Bollache |

| 簡介 / | 當動物拳腳相向時: 動物為何而戰? 從生物學看衝突、排擠、搶奪與強制交配如何形塑動物行為:在動物的字典裡,生存就是「戰」?!邵廣昭 中央研究院生物多樣性研究中心榮退 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9786263156616 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263156616 |

| 誠品26碼 / | 2682925772002 |

| 頁數 / | 224 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 稀樹草原上的復仇

非洲水牛(Syncerus caffer)是非洲大陸上分布最廣的一種有蹄類動物。從撒哈拉沙漠到南非,非洲水牛生活在五十隻到三千隻個體形成的大型牛群中。牠們會出現在沼澤及濕地區,也會出現在茂密的稀樹草原、草原地帶與潮濕的森林中。這個小社會的結構是按著支配關係建立的。其中除了雌性以外還有不同的次級群體,由從屬的雄性、上層的雄性或雌性、高齡或是有殘疾的動物組成。年輕的雄性會小心翼翼與極為敏感暴躁的領頭雄性保持距離。乾季時,牠們會遠離雌性,組成一些單身團體。濕季時,牠們會回到大牛群中和雌性交配。整個濕季牠們都會和雌性待在一起,以看顧小牛。這種緊密結合的方式也有助於保護弱小的個體,如此一來,肢體有殘缺、瞎眼或只有三隻腳的水牛也可以靠著牛群的力量活下去。也就是說,互助是其社會組織的一項核心要素,是生存的保障。

非洲水牛的天敵是獅子(Panthera leo)。在非洲一些地區,牠們是萬獸之王的主要獵物。如果獅子一天到晚攻擊水牛,那是因為獅子別無選擇。當草長得很高,很容易掩蔽自己的時候,獅子只需靠著有技巧的精心埋伏就能抓到體形更小的動物。可是當草稀稀疏疏,獅子隱藏不了身形的時候,要獵捕這些小動物就變得困難許多,牠們也只好去攻擊水牛。這兩種動物的對抗非常可怕,因為水牛是一種很棘手的獵物,要獵捕牠則是危險重重。母獅子──牠們是比公獅子更優秀的獵人──必須彼此協調合作,才能抓到一隻重達數百公斤、有能力保護自己、還會集合起來一起向前衝的獵物。即使已經挑選最弱小的個體,面對難以預測的牛群,牠們還是需要時時刻刻小心防範。團體是水牛最佳的防禦武器。團體行動更容易察覺並阻止對方的攻擊,或是利用集體的力量使那些謹慎的貓科動物退卻。這麼做也能分散個別遭到掠食的危險。牛群愈龐大,就愈不可能被吃掉,因為獅子一次只能制伏一頭水牛。不過水牛還有另一項特點。一有機會,牠們就會朝著危險直衝過去。這就是主動攻擊的策略。許多獵物想要集體反擊掠食者的時候都會採取這種戰術。即使體形較小,眾多個體一起行動往往會使掠食者不得不走避,以免受傷。回到水牛身上,由於沒有尖牙利爪等武器可以進攻,牠們能用來防禦的無非就是力氣與牛角,當然還有團體的力量。非洲水牛忠實遵守拿破崙的格言:「最好的防禦就是攻擊。」牠們不會甘於乖乖等著身為獵物的命運降臨,而是一有機會便立刻站上攻擊者的位置。

眾多證據可證明這種行為的存在。一隻老母獅在一場狩獵中被一群水牛殺

死,一隻公水牛被一群母獅殺死,當牛群返回並開始朝這些貓科動物衝過來時,這群母獅便丟下水牛。場面往往極度殘暴。我們可能會看到一隻獅子被逼到困在樹上或突出的岩石上,要等水牛離開再離開牠的避難地。有時候根本沒有機會逃走。如果獅子攻擊時失算,誤判對方的陣仗,雙方的角色就會反轉。獵物變成了殺手。在平地上,身處水牛之間,獅子顯得毫無自保之力,不停挨打,被彎曲的牛角挑飛,再被踩踏至體無完膚。不過幾分鐘的時間,這優雅的大貓便只剩一團難以辨認的殘骸。攻擊行為並不僅針對成年獅子,如果水牛遇見幾隻小獅子,或憑氣味嗅出高草叢中小獅子躲藏的位置,水牛會搜索草叢,將牠們趕走。這項戰術的邏輯無懈可擊:如果在我的敵人成年之前消滅牠,未來的威脅也就消失了。

人與自然的戰爭

在所有會為了食物以外目的進行攻擊的動物中,人類是箇中翹楚。人類不是單純的掠食者,一直不遺餘力想要消滅那些他們認為「無用」或基於無知而認定「有害」的物種,而且隨著科技進步,想要消滅他們認為「不好」的物種的意志已經形成一套制度。毒藥、熱武器、陷阱──人類掌握的關鍵技術不斷提升,並利用這樣的技術除掉他們討厭的生物。就這點來看,心胸如此狹隘的物種在大自然中只有人類了。

關於人類與自然的戰爭,最好的例證就是查理大帝在西元八一三年建立的一支特殊軍團。這支軍團負責驅趕狼和所有有害的東西。此後數百年間,「捕狼團」(corps de la Louveterie)經歷改革、重組,目的都是為了讓除惡的工作成效更佳。在不同時代,捕狼團裡曾出現士官、尉官和一名大捕狼官(grand louvetier)。無論怎麼變換,這個負責對抗大自然的團體使用的都是軍事用語,而大自然顯然不懷好意,其中頭一個就是人類永遠的敵人:狼。法國人比全世界其他地方的人更拚命和這種學名為「Canis lupus」的動物對抗,尚―馬克.莫里梭(Jean-Marc Moriceau)在其著作《人狼對抗:兩千年的戰爭》(L’Homme contre le loup. Une guerre de deux mille ans)中也是這麼說的。十八世紀,布豐伯爵喬治―路易.勒克萊克(Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon)在他的《自然史》(Histoire Naturelle)第七卷中描寫了一種危險又令人害怕的動物:「我們見到一些狼尾隨軍隊,抵達戰場時為數不少,戰場上草率掩埋的屍體被牠們挖出來,貪得無饜地吞食;而這些狼習慣了人肉的滋味,接下來便撲向人類,攻擊牧羊人而非羊群,吞吃婦人,奪走孩童。」確實,那個時代頻仍的戰爭與流行病為這些伺機而動的食腐動物提供了一些未正式下葬的屍體,怒氣沖沖的狼群攻擊人類之事也是悲慘的事實。「相反的,狼是所有社會的敵人,牠們連跟『自己人』作伴都沒辦法:就算我們看到好幾隻狼生活在一起,那也不是一個和平的社會,而是好鬥的烏合之眾,總是吵鬧不休,夾雜駭人的狼嚎。」這些文字同樣出自布豐手筆。

法國大革命為滅狼大業提供了良好條件:打獵不再是特權,一般民眾也有權屠殺狼隻,大家開始拚命滅狼。十九世紀是一個殺戮的世紀,火器和毒藥的使用極其普遍。據估算,法國的成狼數量在世紀初尚有五千隻,到了一九○○年已減少至五百隻。最新的發明:番木鼈鹼(strychnine)是一種無臭的毒藥,可造成窒息與心臟停止,最終導致死亡,讓滅狼工作大功告成。雖然一次世界大戰讓狼暫時獲得喘息,因為人類正在壕溝裡相互殘殺,但最後一群狼在一九四○年左右倒下。二十一世紀初,狼靠著自然的力量重新在法國現蹤,對生物多樣性而言是個好消息,不過從每年可以合法宰殺超過一百隻獸類的法令看來,狼和人類之間還未簽下和平協定。

狼消失了,人類對野生動物的憎惡卻沒有消散。沒有狼了,沒關係,還有其他肉食動物可以去趕盡殺絕。下一個可能是水獺、猞猁,或是只能藏身於連綿山脈中的大型猛禽。紅狐(Vulpes vulpes)──溫和又纖細的「goupil」[按:狐狸的法文舊稱],同樣因智人的野蠻而受罪。只要搬出狂犬病和胞蟲症(échinococcose)就能為每年殺害超過五十萬隻狐狸找到理由。其他小型肉食動物也落入相同的命運,包括貂、石貂、歐洲雪貂,當然還有獾,牠們都是人類無情挖地洞獵捕的目標。所謂「地下圍獵」(vénerie sous terre)指的是將獾和牠們的小寶寶困在地洞裡,再花上好幾小時把洞挖開,以類似大鐵鉗的夾頸鉗和夾腿鉗將牠們夾出來。一般而言,幼獾都會被活生生扔給狗吃。為什麼要這樣大開殺戒?就連河裡的獸族也未能倖免於人類的瘋狂。長期以來,人們都認定江鱈(Lota lota)是造成鱒魚日益稀少的元凶,因為牠們會吃鱒魚的卵,因而在一九六○及七○年代被參議院高等漁業諮詢會(Conseil supérieur de la pêche)列入以電魚方式大力掃蕩的對象。現在江鱈已是一種面臨滅絕威脅的物種。

最佳賣點 : 在動物的字典裡,生存就是「戰」?!

邵廣昭 中央研究院生物多樣性研究中心榮退研究員

黃貞祥 國立清華大學生命科學系副教授/GENE思書齋齋主

黃一峯 金鼎獎科普作家/自然教育工作者

──有話好說推薦