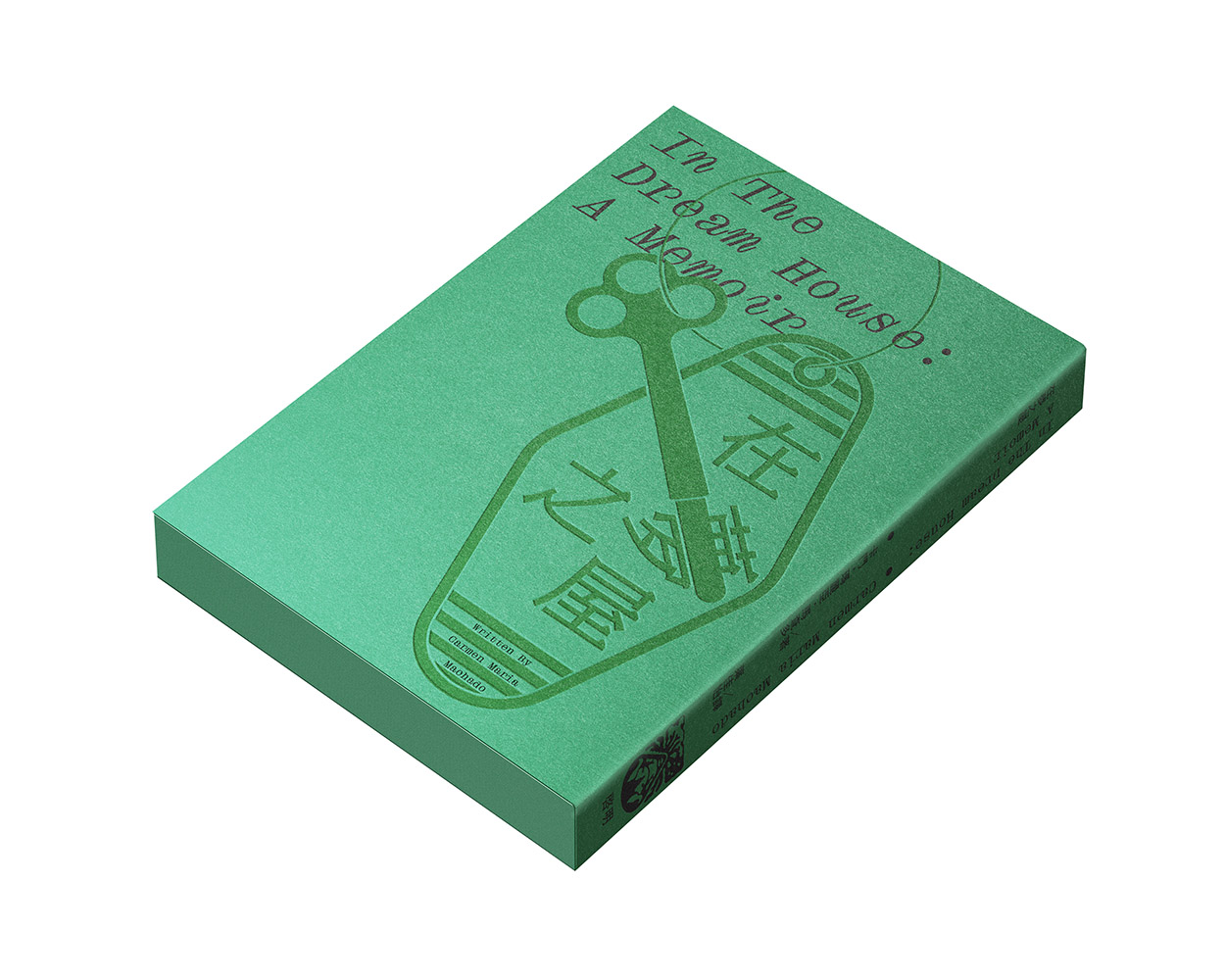

In the Dream House: A Memoir

| 作者 | Carmen Maria Machado |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 在夢之屋 (誠品獨家刷綠書口版):馬查多筆下的家暴,沒有瘀青、沒有黑眼圈,極為幽微,卻讓你時時刻刻膽戰心驚。當它悄悄地蔓延在那棟夢中的屋子中,馬查多知道她只剩下寫 |

| 作者 | Carmen Maria Machado |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 在夢之屋 (誠品獨家刷綠書口版):馬查多筆下的家暴,沒有瘀青、沒有黑眼圈,極為幽微,卻讓你時時刻刻膽戰心驚。當它悄悄地蔓延在那棟夢中的屋子中,馬查多知道她只剩下寫 |

內容簡介 馬查多筆下的家暴,沒有瘀青、沒有黑眼圈,極為幽微,卻讓你時時刻刻膽戰心驚。當它悄悄地蔓延在那棟夢中的屋子中,馬查多知道她只剩下寫下來一途,才能讓人理解為什麼那迷人女人甜甜的一笑,曾讓自己脊背發涼。 ★ 2019美國時代雜誌年度百大必讀 ★ 2020浪達同志文學獎 ★ 2020美國圖書館學會石牆圖書獎 ★ 美國國家圖書獎決選《她的身體與其它派對》作者回憶錄 這是一本赤裸的、毫無遮掩的、革命性的回憶錄,作者馬查多以她精巧又殊別的筆法與結構安排,爬梳自己一段痛苦的受虐酷兒親密關係始末,並且穿插自傳式的敘事,回望自己虔誠宗教的青春期,也透過散文筆法延伸至酷兒關係中暴力的歷史、現實與再現,更嘗試瓦解女同志戀情被浪漫化為安全烏托邦的刻板印象。 本書的每一章節篇幅皆偏短,剛剛好講述一段隨時間慢慢推進,而導致兩人關係氛圍悄然發生變化的過程。譬如「夢中之屋作為成長小說」、「夢中之屋作為庫存清單」、「夢中之屋作為似曾相識」⋯⋯等等,從三個女人的相識、相知、相戀,到最後只剩兩人的相愛,之後相殺,再到最後戲劇性的結局:「夢中之屋作為劇情逆轉」。而所謂的「夢中之屋」,是、也不是一幢真正的房子,它有具體的格局、綠色的門、庭院,又有時候它是指涉一段難以回首、被歷史掩蓋——因為沒人想記錄、沒人想聽——的酷兒家暴記憶。而馬查多筆下的這種家暴,沒有瘀青、沒有黑眼圈,它是極為幽微的、煤氣燈式的、讓你時時刻刻膽戰心驚,卻又不真的發生什麼的。當它悄悄地蔓延在那棟夢中的屋子中,馬查多知道她只剩下寫下來一途,才能讓人理解為什麼那迷人女人甜甜的一笑,曾讓自己脊背發涼。 馬查多一貫的機智、幽默與勇於探問的精神,讓這段沉重的敘述不至於壓抑,最終呈現出這一本震撼又引人入勝的作品,且徹徹底底顛覆了我們對回憶錄形式與功能的想像。 國外媒體一致推薦 ⇨「一場對創傷、生存與語言的驚人省思。」——《時代雜誌》,2019年最佳圖書 ⇨「將房子與女人合而為一——看著她經歷自己身體如同一棟鬧鬼的房子,一處充滿突如其來、難以解釋恐懼的所在——你便正在閱讀才華橫溢的卡門・瑪麗亞・馬查多。」——《紐約時報》 ⇨「令人歎為觀止的創意⋯⋯馬查多的寫作總是帶著熱度與精確掌控語調的能力,仿佛是有感知的。但讓《夢中之屋》成為真正『有自我意識的鬼屋』的原因,在於它似乎正一邊書寫,一邊對自身進行即時的批判⋯⋯在這本書以及她的短篇故事中,馬查多讓當代世界服從夢境邏輯。」——《紐約客》 ⇨「就像她引用的民間故事所揭示的,家暴的循環是一種有毒的魔咒,受害者會深陷其中。馬查多的回憶錄是一種有力的反咒。」——《經濟學人》 ⇨「馬查多以機智與幾近病態的事後剖析,把這段經歷編織成一部極具推進力的回憶錄,也是一場對此文類的漫遊式調查。」——《紐約時報書評》 ⇨「馬查多拋棄了傳統回憶錄的框架,轉而使用短小而具思辨性的章節⋯⋯結果令人無法自拔,有時甚至令人憤怒,是必讀之作。」——《BuzzFeed》

作者介紹 卡門・瑪麗亞・馬查多(Carmen Maria Machado)是《她的身體與其他派對》一書的作者,該書曾入圍美國國家圖書獎決選,並獲得美國國家書評人協會約翰・萊昂納德獎。其他作品可見於《紐約客》、美國全國廣播電台、文學季刊《錫房子》等媒體。並曾獲美國最佳科幻及奇幻作家、年度最佳驚悚小說、年度最佳怪異故事、最佳女性色情故事。馬查多擁有愛荷華作家工作坊的藝術創作碩士,參與各種創作機構的駐村計畫,並且是古根漢獎學金的獲得者。目前是賓州大學的駐村藝術家,並與妻子現居於費城。葉佳怡曾為《聯合文學》雜誌主編,現為專職譯者,譯作豐富,有《她的身體與其它派對》、《集合體》、《恐怖時代的哲學:與尤根・哈伯馬斯&雅克・德希達對話》、《被偷走的人生》、《返校日》、《憤怒的白人》、《絕望者之歌》、《變身妮可:不一樣又如何?跨性別女孩與她家庭的成長之路》以及《恐怖老年性愛》等。

| 書名 / | 在夢之屋 (誠品獨家刷綠書口版) |

|---|---|

| 作者 / | Carmen Maria Machado |

| 簡介 / | 在夢之屋 (誠品獨家刷綠書口版):馬查多筆下的家暴,沒有瘀青、沒有黑眼圈,極為幽微,卻讓你時時刻刻膽戰心驚。當它悄悄地蔓延在那棟夢中的屋子中,馬查多知道她只剩下寫 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 978626764915201 |

| 誠品26碼 / | 2682982432000 |

| 頁數 / | 440 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8 x 10.5 cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

內文 : 夢之屋作為序曲

我從來不讀前言。我總是覺得前言索然無味。如果作者非說不可的話是如此重要,為什麼還要把那些話降格到副文本中?他們試圖隱藏什麼?

夢之屋作為前言

在〈維納斯雙幕劇〉(Venus in Two Acts)文中論及當時有關非洲奴隸制度描述的匱缺現象時,莎娣雅.哈特曼(Saidiya Hartman)提到「檔案暴力」。這個概念——也被稱為「檔案的沉默」——說明了一個艱難的真相:有時故事會遭到摧毀,甚至有時一開始就不會被說出來。無論是哪一種,有些非常龐大的事物已難以逆轉地從我們的集體歷史中佚失了。

雅克.德希達(Jacques Derrida)告訴我們,「檔案」這個詞來自古希臘文「ἀρχεῖον」,也就是arkheion,意思是「統治者之屋」。在我首次得知這個詞源時,我對這種使用房子意象的方式感到著迷(身為鬼屋故事的愛好者,任何建築相關的隱喻都會無條件接受),可是真正具有說明意義的元素是其中的那種權力以及宰制。畢竟決定把什麼放入檔案或排除在外是一種政治行為,由檔案管理者及其所處的政治脈絡所決斷。這就像家長決定一個孩子的哪些早期人生片段要被記錄下來,或是一片大陸公開清算自己的過去——就像歐洲和它的「Stolpersteine(絆腳石) 」。{這裡是賽巴斯徹胖嘟嘟的嬰兒小腳踏出第一步的地方;這是我們陪伴茱蒂絲邁入死亡時的屋子}。

有時證據始終沒被歸檔——人們不認為這些證據重要到足以留下紀錄,又或者就算有被記錄下來,人們也不認為有足以保存的重要性。有時甚至會有蓄意的摧毀行為:想想愛蓮娜.羅斯福(Eleanor Roosevelt)和羅琳娜.希科克(Lorena Hickok) 之間的露骨信件,最後就是因為不夠謹慎保存而被希科克燒掉了。我們幾乎可以確定那些信的內容肉慾又同性戀到了頂點,特別是考量那些沒被燒掉的信件內容。(「我想你想到好飢渴。」)

已故酷兒理論家荷西.埃斯特班.穆尼奧斯(José Esteban Muñoz)指出,「酷兒性和證據之間存在著一種棘手關係……當研究酷兒經驗的歷史學家嘗試紀錄酷兒的過去時,通常都會遇到一個守門人,而這個守門人代表的是『異性戀當下』(的強大力量)。」所以是什麼被遺漏了?是那些導致人們永遠無法看見自己或找到自我相關資訊的縫隙。是那些害人無法將自己安置於脈絡中的孔洞。是那些使人掉入的裂隙。是那些無法被穿透的沉默。

完備的檔案是神話,只可能在理論上存在,又或許存在於荷黑.路易斯.波赫士 (Jorge Luis Borges)的〈全庫圖書館〉(Total Library)裡吧,根據他的說法,這些檔案就埋藏在有關未來的詳盡歷史中,以及他於一九三四年八月十四日清晨的夢境及半夢半醒之中。但我們可以嘗試。「要怎麼去說那些不可能存在的故事呢?」哈特曼問,而她建議了許多取徑:「展開一系列推測性論述」、「盡情利用假設法的潛能(一種表達懷疑、盼望和可能性的文法語氣)」、寫出「依循或反對檔案」的歷史,以及「想像無法被驗證的事物」。

打從人類有進行心理操弄及人際暴力的能力開始,受虐婦女就絕對存在,可是作為一個大眾普遍能理解的概念,這種概念——還有「她」這樣的人——卻是直到約五十年前才開始存在。酷兒社群中有關家暴的對話是更新的話題,而且也更籠罩在陰影之下。當我們思考親密暴力在今日所採取的形式,每個新觀念——男性受害者、女性加害者、酷兒施虐者,還有酷兒受虐者——都像是本來就存在的鬼魂一一現身,並在統治者之屋內徘徊不去。現代的學者、作家和思想家擁有往回勘挖的新工具,就跟歷史學家和學者想辦法將他們對當代酷兒性的理解在過去歷史中獲得共振一樣。讓我們思考一下:這些洞擁有什麼樣的地貌?這些缺隙存活於何處?我們要如何接近完備?在沒有那些人受苦的具體證據之下,我們要怎麼正確對待那些被辜負的人?我們要如何將我們的歷史紀錄導上正義的道路?

回憶錄的核心本質就是復活儀式。回憶錄作家重現過去、重建對話。他們將休眠已久的事件意義召喚出來,把所有的記憶和文章和細節和觀點如同黏土一樣交織起來、摔成一大顆球,然後再滾動攤平。他們操弄時間,讓死者重生。他們把自己和其他人放進必要的脈絡中。

擁有同樣性別認同的伴侶之間可能存在家暴現象,這種現象可能看似少見但絕非少見,而我將這個情況寫進檔案。我對著沉默說話。我把我的故事石頭丟進一個寬廣的裂隙,藉由微弱的回音丈量虛空。

第一部

愛神這個令人四肢癱軟的傢伙再次動搖我——

這個甜蜜、苦澀,又不可思議的生物啊。

——莎弗(Sappho),譯者為吉姆.包威爾(Jim Powell)

夢之屋作為非隱喻

我猜你聽過夢之屋?正如你所知,那是個真實存在的地方。那棟屋子聳立在森林旁,位於草地邊緣。這棟屋子有地基,雖然有謠言表示底下埋著死人,但幾乎可以確定不是真的。之前屋前的樹枝上掛著一座鞦韆,但現在只剩一條繩子及一個隨風搖擺的繩結。你可能聽說過房東的事,但我能向你保證那些故事都不是真的。畢竟房東並不是一個人,而是一整間大學。一整座小小的大學城可以是房東!你能想像嗎?

你的推測大多是正確的:這棟屋子有地板、牆壁、窗戶和一座屋頂。如果你假設其中有兩間臥房,那你同時是對的也是錯的。誰說只能有兩間臥房?所有房間都能是臥房,只需要放張床就好,或甚至連床都不用。你只需要睡在裡面就行。為房間賦予目的的是住民。你的行動比任何建築師意圖更強大。

我之所以提起這件事,是因為記住「夢之屋」是真實存在的屋子很重要,這棟屋子就跟你握在手裡的這本書一樣真實,只是沒那麼嚇人。如果想要的話,我可以把地址給你,而你可以自己開車過去,然後坐在夢之屋前嘗試想像屋裡發生過的各種事。我不建議啦,但你可以。沒人能阻止你。

最佳賣點 : 馬查多筆下的家暴,沒有瘀青、沒有黑眼圈,極為幽微,卻讓你時時刻刻膽戰心驚。當它悄悄地蔓延在那棟夢中的屋子中,馬查多知道她只剩下寫下來一途,才能讓人理解為什麼那迷人女人甜甜的一笑,曾讓自己脊背發涼。

★ 2019美國時代雜誌年度百大必讀

★ 2020浪達同志文學獎

★ 2020美國圖書館學會石牆圖書