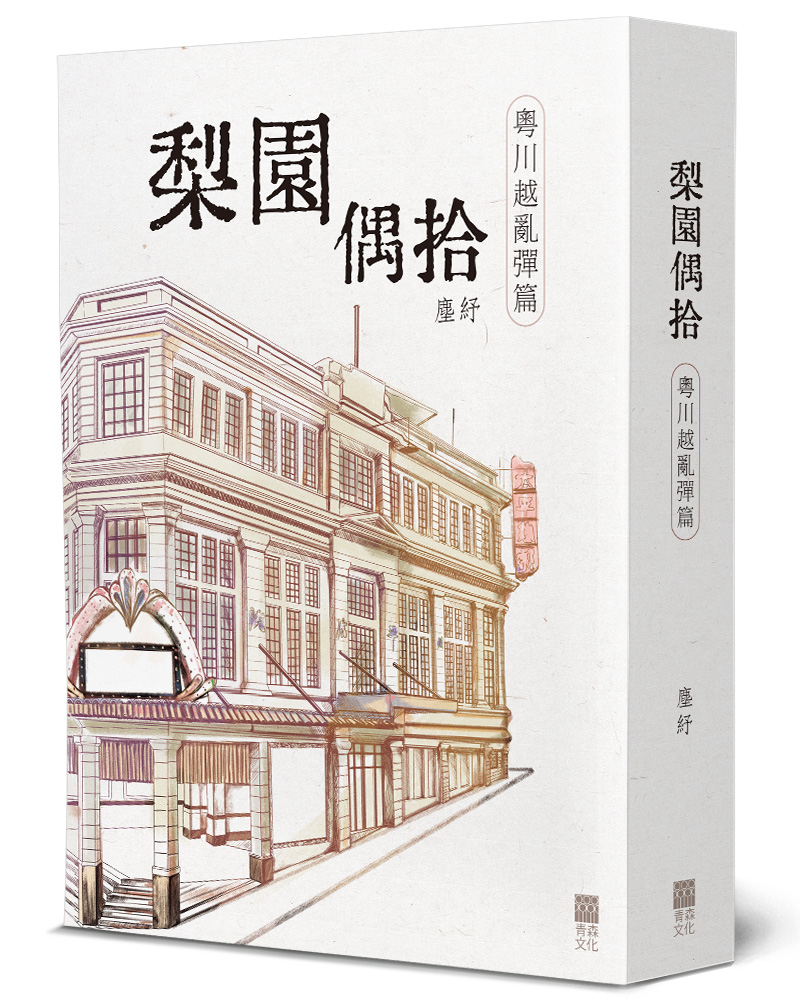

梨園偶拾: 粵川越亂彈篇

| 作者 | 塵紓 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 梨園偶拾: 粵川越亂彈篇:本書將帶你進入一場前所未有的戲曲探索之旅!作者塵紓耗費數十年心血,深度挖掘並整理了京劇、崑曲之外,多達二十餘種戲曲劇種的珍貴資料。從熟悉 |

| 作者 | 塵紓 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 梨園偶拾: 粵川越亂彈篇:本書將帶你進入一場前所未有的戲曲探索之旅!作者塵紓耗費數十年心血,深度挖掘並整理了京劇、崑曲之外,多達二十餘種戲曲劇種的珍貴資料。從熟悉 |

內容簡介 《梨園偶拾——京崑篇》刊行後,好應輪到其他劇種出場。歷年論及其他劇種的拙文,已於過去半年按照劇種整輯成篇,並題為「粵川越亂彈篇」。題內「粵川越」三劇,當然一看便知,毋容說白,但「亂彈」則不好懂。究竟所指何劇?過去幾十年,除了京、崑、粵、川、越五大劇種,我還寫了很多其他大大小小劇種的文章。基於敝帚自珍的心懷,以及純然殷盼戲友藉此多些認識其他劇種,於是把一疊疊關乎婺劇、黃梅戲、甬劇、柳子戲、儺戲、徽戲、揚劇、紹劇、贛劇、河北絲弦、湘劇、祁劇、皖南目連戲的拙文編整,然後合成一篇。由於劇種眾多,不好歸類,只得權且將之合稱為「亂彈篇」,而取此詞的最廣義。為求簡約,書名副題定為「粵川越亂彈篇」。其實,除了「粵川越亂彈篇」,書內尚有「閩南粵東篇」,專門收錄關乎福建梨園戲和高甲戲,以及廣東潮劇、西秦戲和正字戲的拙文。由是觀之,書內涵蓋二十幾個劇種,務求讀者透過拙文,對各式劇種略有認識,而至此於我亦無憾焉。

作者介紹 塵紓‧ 師承吳梅入室弟子汪經昌‧ 資深戲曲評論員;藝評人‧ 國際演藝評論家協會(香港分會)董事‧ 文史專欄作家‧ 著有《學林踽樂》、《梨園偶拾(京崑篇)》、《梨園偶拾(粵川越亂彈篇)》

產品目錄 代序序【粵劇篇】王超群推車功架不俗 蹻功亦中規中矩失望後的反思 小孔雀斷不能再走錯路金鳳鳴《白蛇新傳》——尹飛燕演繹 淒美浪漫《長坂坡》難得佳作 李龍具潛質可成大器劇評胡謅瞎話 斷非讀者之福任劍輝的「文戲武唱」京劇剛去 粵劇又來 《趙氏孤兒》京粵爭掛帥粵劇現代啟示錄 《英雄叛國》頗如人意排場多多 弄巧成拙 《西河會妻》牽不動觀眾情緒《張羽煮海》能否形意兼備?——寫在演出之前《張羽煮海》演後座談 辯論激烈抒情有餘 劇力不足 《張羽煮海》僅屬案頭劇本扶植後仍須自謀多福《十五貫》與為官之道劇本鬆散 情節欠通 《李太白》瑜難掩瑕劇情改編未臻完善——粵劇《血濺紅燈》觀後感蒙正故事 粵劇新編 《呂蒙正.評雪辨蹤》月底公演構思不錯 問題不少 《呂蒙正.評雪辨蹤》月底公演清新雋永 啟迪人心 《呂蒙正.評雪辨蹤》屬難得佳作取捨欠佳 尾場鬆散 《呂蒙正》劇情有待改善《宇宙鋒》粵劇版將公演論《忽必烈》演出得失——兼談設立戲曲導演問題京粵「兩下鍋」促進戲曲交流——談阮兆輝裴艷玲合演京粵「兩下鍋」瑕不掩瑜粵劇例戲再露光華 寫在《香花山大賀壽》演出之前《六國大封相》為藝術節揭幕粵戲排場戲值得承傳 多位紅伶周五起攜手演出《六國大封相》演出平淡排場戲讓觀眾追本溯源《妻嬌妾更嬌》為粵劇另闢蹊徑鬆緊有度方能更上層樓——淺談李龍兩齣粵劇武戲的編與演阮兆輝慨談粵劇承傳與發展《胡不歸》劇情須予修訂唐滌生作品的瑕疵追本溯源談《白兔記》——寫在粵劇《白兔會》演出前取材古籍 故事冷僻 藝術節應加強宣傳《彈劍記》及《三帥困崤山》全面培訓粵劇人才刻不容緩 冀民政局制定政策 統籌資源分配 各機構承擔職能廣東傳統小武戲重現舞台《曹操 關羽 貂蟬》賣點與隱憂從「葉紹德作品精選」談起 粵劇編劇面臨後繼無人的困境春暉劇團九月獻新猷從木偶粵劇談到木偶專書藝術節粵劇節目缺乏特色粵劇改革管窺——兼談《熙寧變法》知曲善用惟劇情拖沓——《金葉菊》瑕不掩瑜頒發「戲曲新進獎」的疑問對芳艷芬懇辭銅紫荊星章的反思重演「大龍鳳」戲寶——向麥炳榮、鳳凰女致敬植自京劇 借鑑前賢 尤聲普羅家英呈獻粵版《盜御馬》漫談玲瓏粵劇團的三「記」弘藝治學稱典範 誨人立德樹楷模——敬悼藝評前輩黎鍵一張戲票 四個劇團 四折名劇 粵港澳粵劇名家展姿采粵劇界攜手演出 向關漢卿致敬梁漢威尹飛燕演曲藝絕配 王心帆與小明星故事編成《風流夢》《遺恨長生殿》探洪昇其人其劇遨遊京崑粵 漫談《一捧雪》暢談《搜書院》謝寶與翠蓮從《水淹七軍》談京粵關公戲回溯粵劇前賢 細說其人其業尋探黎鍵的粵劇不解緣【越劇篇】自由創作 大膽嘗新——寫在《孔乙己》來港演出之前越劇《孔乙己》帶來什麼反思?趙志剛章瑞虹展現尹派范派特色徐玉蘭來港推廣越劇藝術上海越劇院呈獻新版《紅樓夢》新版越劇《紅樓夢》瑕不掩瑜越劇《紅樓夢》睥睨舞台杭州與紹興越劇團合演傳統名劇珠玉紛陳 瑰寶爭輝 上海越劇院好戲連場從「四演」梁祝摭論流派【川劇篇】《劉氏四娘》形神欠統一成都市川劇院三團重臨香江川劇《目連之母》誠屬佳作《白蛇傳》演繹值得商榷澳門藝術節呈獻川劇《死水微瀾》漫談川派木偶藝術新舊長短兼備 「省川」展現川劇特色【閩南粵東篇】梨園戲承傳刻不容緩福建梨園戲展現唐風宋韻梨園戲展現唐宋遺韻搭高台 穿盔甲——閒話高甲潮劇的丑角藝術最具特色潮劇亟需擴闊觀眾層面十月山村人謝神 梨園最好唱西秦古老劇種 難得一看 正字戲展演六齣名劇【梆子篇】戲曲節梆黃「兩下鍋」——漢劇秦腔晉劇同台演出秦腔演出特技繁多晉劇以唱功戲居多秦腔《借扇》稍欠靈動——評「梆黃兩下鍋」三晚演出漢劇晉劇需圖強——評「梆黃兩下鍋」的演出河北梆子撫今追昔繁花競秀 珠玉紛呈 各路梆子在港匯演秦腔劇目數達三千【亂彈篇】崑京川婺各顯特色——四演《白蛇傳》難得一看漫談黃梅戲寧波市甬劇團首度訪港 細說甬劇滄桑演變山東柳子戲 難得一見驅魔除病 辟邪納福 揭開儺戲神秘面紗富有特色 亟需承傳 徽劇重臨香江連演三天匯花鼓 集香火 採清曲 揚劇——江蘇戲曲明珠三場爆滿 一票難求 紹劇帶來滿園芬芳江西省最大劇種 贛劇聲腔紛陳 各有特色劇種僻冷 名家壓陣 河北絲弦來港演名劇湘劇展現高腔彈腔特色祁劇重臨 目連再演皖南祁門 目連戲富民俗特色

| 書名 / | 梨園偶拾: 粵川越亂彈篇 |

|---|---|

| 作者 / | 塵紓 |

| 簡介 / | 梨園偶拾: 粵川越亂彈篇:本書將帶你進入一場前所未有的戲曲探索之旅!作者塵紓耗費數十年心血,深度挖掘並整理了京劇、崑曲之外,多達二十餘種戲曲劇種的珍貴資料。從熟悉 |

| 出版社 / | 貿騰發賣股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789888868858 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789888868858 |

| 誠品26碼 / | 2682960153002 |

| 頁數 / | 436 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X16X2.3CM,開數: 25開 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 593 |

| 適用年齡 / | 一般社會大眾 |

自序 : 代序

立冬之日,「暴哥」(註1)忽從加拿大傳來短訊,囑我為他新書作序。

我看罷短訊,受驚與受寵參半。自問才疏學淺,又非粵劇戲迷,試問如斯重任,何以肩負?

然而,念及暴哥與我逾四十載之情誼,若托這位摯友手踭,實在說不過去,更難保餘生他會否仍把我當作老友看待(一笑)。只好硬著頭皮,唯命是從。我隨即回覆他,並開出條件,請他務必擔當「終審庭」一職,就是最「終」「審」核文稿的黃健「庭」,待這篇文章由他修飾妥當,方才讓我這個只懂插科打諢的角色登場報幕。

暴哥欣然俯允,並在回港後切實履行承諾,真的為我的代序草稿逐字逐句補遺潤飾。在這個審稿過程中,他對我耳提面命,循循善誘,實感獲益良多,而他數十年來那種誨人不倦的作風和有教無類的精神,於此事上亦再次表露無遺。

先母與唐滌生的淵源

關於粵劇,我可說是「通了六竅」,即是「一竅不通」。以下所述,僅是一些零星瑣碎的陳年記憶,拉雜成文,並無系統,亦不連貫,更非按時序寫出。各位讀者幸勿見笑。

事實上,我對粵劇的皮毛認知,絕大部分來自母親。因此有必要先予簡介,作為引子。

家慈艾雯女士(一九三一至一九八九),是上世紀五零至八零年代跨媒體演藝名家。她的演藝事業縱橫舞台、電台、電視台和電影圈達三十餘年。母親在麗的呼聲電台工作的歲月,同事之一正是粵劇界鼎鼎大名的編劇家唐滌生先生。當時人稱「唐哥」的唐先生是電台特別顧問,而母親則是台前幕後的大員,兼任編、導、演播音劇和行政工作。

據母親憶述,唐哥當年不時與她討論粵曲劇藝,教她欣賞品評這種舞台藝術,有時又叫她一同為電台的節目揀選配樂,更把自己對粵劇的所知所識和心得傾囊相授,對她堪稱愛護有加。

唐哥曾屢次勸我母親放棄寫播音劇,而改為跟他學編粵劇。惟母親少不經事,只顧「搵快錢」, 不懂珍惜眼前人。及後唐哥於一九五九年九月溘然辭世(註2),母親黯然神傷,後悔莫及。她慨歎自己不但錯失良機,更有負名師厚愛,最終陷入嚴重抑鬱長達一年半之久。這亦是她人生一大遺憾。

若干年後,母親與名編劇家葉紹德先生談起這件往事。德叔告知,原來他自己曾三次叩唐哥的門,央求大師收他為徒,授予編撰粵劇之道,惟均遭唐哥「打回頭」(拒絕),並囑咐他:「阿德, 你返去讀多啲書先啦!」母親聽罷更是扼腕不已。

一九八四年,唐滌生先生逝世二十五周年,香港電台第五台為此制作紀念特輯,並邀請葉紹德先生和我母親接受訪問。在節目中,他倆還特地憶述了與一代宗師的淵源:一個失諸交臂,一個被拒於門外,可謂各自遺憾。當日錄音室內還有另一位受訪嘉賓鄭孟霞女士,即唐先生遺孀,而她本身也是演藝名人。據母親說,電台本來還邀請了「九姑娘」白雪仙小姐,只因說到底,仙姐得以成名,不多不少也是憑藉演了幾齣唐哥戲寶。可惜最終她沒有應約,使到場嘉賓以至收音機旁的聽眾與戲迷大失所望。

耳濡目染 早受薰陶

基於母親的愛好和工作需要,兒時家中的唱機不時傳出粵曲聲韻,與父親喜愛的西方古典音樂分庭抗禮。猶記得六十年代,家中有紅線女的《昭君出塞》、《打神》、《搜書院》等黑膠唱片。我少兒時期喜歡唱歌,不但日聽夜聽,更捧著一本《粵曲大全》,對著曲詞日唱夜唱,故也曉得一段半句。至於《帝女花》那些家喻戶曉的曲目,就更不在話下,自是倒「唱」如流了。

那時家裡還偶爾播放一些上海越劇(如徐玉蘭、王文娟的《紅樓夢》)和潮劇唱片,只是由於言語隔閡,聽不懂曲詞,自然就覺得比不上粵曲吸引了。

有幸趕上尾班車 戲棚看任白戲寶

儘管我對粵劇並非特別鍾情,卻在六十年代中期有幸趕上尾班車——在九龍新填地戲棚看過仙鳳鳴劇團晚期的演出《帝女花》。

依稀記得,我坐在較前的位子,目覩任劍輝在過場時坐在舞台下方梯級一角歇息。看到任姐汗如雨下,小小年紀的我,只覺得「佢好似好辛苦」。年紀稍長,回望當時,才逐漸體會到舞台演員要唱做唸打殊非易事,大老倌絕非浪得虛名。我因此更加欣賞這種藝術。

今天回想起來,實在要感激母親當年的苦心。別忘記那是一九六零年代,交通遠不如今日那末方便。母親帶我們由港島的家去戲棚,迢長遠路,舟車勞頓,來回每每花上大半天。她為的是要我們認識這種藝術,見識這種文化,可謂不辭勞苦。

群星肖像此中尋 陳年相簿足珍貴

小時候家中還有本黑白相簿,貼滿母親與粵劇名伶的合照,皆是她當年工作的留影:「花旦王」芳艷芬前往電台受訪,與節目主持人艾雯共坐一椅合照;艾雯代表麗的呼聲去醫院探望剛動完手術的任劍輝,並向任姐獻花;艾雯與女姐紅線女合演電影《慈母淚》的劇照……更有一九五六年父母結婚時唐哥親來致賀的照片等等。這些兒時記憶都是我初接觸粵劇界名人的印象。

近月整理雙親遺物,當中竟存他們婚宴之夜的嘉賓題名冊,而冊上欣見唐滌生先生龍飛鳳舞的簽名。這等昔日生活紀錄,實應列入「文物」類別,並送予博物館展存,為日漸失傳的香港歷史文化聊添一物。

梨園趣聞多籮籮 名伶軼事逐個講

母親擅長講故事,對人物描述尤其生動精采。我對粵劇戲班和著名伶人的趣聞軼事,亦是長年聽她口述而知。

例如,她說任姐天資聰穎,記性驚人,平日最愛攻打四方城。有新戲開時,任姐只須著人在麻雀枱旁把她的角色的唱詞和口白唸唱一兩遍,便已全部記得,根本毋須放棄雀局而專誠排練。任姐又說自己很怕死,寧願做乞兒也不願死!想不到,名成利就的大老倌,原來也有她的「死」穴!

另一位大老倌余麗珍小姐則最怕老,不喜別人在她面前提個「老」字,連「老鼠」也不能提云云,委實有點令人匪夷所思。

「麗姐」吳君麗小姐說自己始終較喜歡在舞台表演,原因是這位曾拍多部粵語片的紅伶認為, 在舞台做花旦,年齡限制較小。反觀在電影鏡頭前,五十多歲還扮演少女角色,實在太不自然。我認為她所言甚是。

聽紅線女著名曲目《打神》時,我留意到一句「招贅在相府中」,女姐好像唱成「『蕭瑞』在……」,於是問母親是何原故。她答道「是因為女姐鑲了假牙,影響咬字」之故。噢!原來如此。

至於較後一輩的演員中,母親認為梅雪詩小姐非常敬業樂業,而且虛心受教。下列事例當可佐證。

事例一:有次偕母親觀看雛鳳鳴劇團演出《紅樓夢》。散場後,葉紹德先生邀她到後台與演員見面。德叔並特別表明,要「請艾雯姐指導吓,俾啲意見……。」母親認為梅雪詩飾演黛玉,進場時的亮相不合適。因為黛玉一個孤女進榮國府,行將寄人籬下,前途未卜,理應戰戰兢兢,忐忑不安才是,而非昂首闊步,像個明星出場。母親乃在後台向梅解說,並建議她調整一下自己出場的步調和姿態。翌日,母親再去看完夜場回來,大讚「阿嗲」(梅的暱稱)從善如流,改進不少,使黛玉出場亮相的形像更切合人物性格和劇情。

事例二:某次梅腳部受傷,仍堅持上台演足全場,演出時只用大量紗布紮妥受傷的腳趾,一直撐至落幕。結果回到虎度門已即時痛昏跌倒。由是可見,作為藝人,刻苦耐勞,甚至「打甩牙和血吞」的精神實在是成功的必付代價。可知那種辛酸的確不足為外人道。

誠然,剎那的光輝令人陶醉,但終究不是永恆;舞台生命有時而盡,縱使是一代名伶,也會有做回平凡人的日子。關於這點,母親常提及花旦王芳艷芬在事業處於顛峰時急流勇退,嫁予醫生作楊家婦(註3)。芳姐由絢爛歸於平淡,並在其他領域續獻社會,母親認為絕對是明智抉擇。

暴哥與我多所分享 與我母親則「有緣無份」

以上種種梨園趣聞、紅伶軼事、劇場雜憶,自我與暴哥相識以來,不時與他分享,而他亦不吝回報。我最愛聽他侃談如何幼承庭訓,跟隨祖母和父親看戲觀劇,學習欣賞劇藝的種種心得。他幾生有幸,童年時期已得蒙家中長輩啟迪,經常帶他去啟德遊樂場的粵劇戲棚「坐科」學看戲。長期浸淫,為他日後的劇評路途奠下初基。他這些有趣的童年往事和經歷,我都耳熟能詳。

大約八十年代中,我因職務在身而不時離港公幹。這段期間,暴哥對我母親多所關照,常往探望。兩人相聚,天南地北,無所不談;每有論及演藝事宜,亦見觀點相近,異常投契。偶爾,他倆一老一少更聯袂同往觀劇聽戲,其樂無窮。

事實上,暴哥曾在文章中說過:「周媽媽艾雯與我概述演藝,為我的藝評之路建基立石。」(註4)而我母親亦非常欣賞他,她不止一次戲言:「阿暴,你讀咁多書,咁叻仔,睇戲又咁在行,我如果早幾年認識你,一定要收你做契仔!」由此可見,母親與「阿暴」兩個不同年代的藝術愛好者是何等投緣。

可恨天不假年,母親於一九八九年病逝,未能親眼見證這位學養精醇、抱負不凡的後輩如何真正踏上藝評之路,並在這條滿途荊棘、孤單寂寞的路上克盡厥職,弘揚藝術。

多年來,暴哥非但不畏艱辛,反而是以硯田為樂,更常應邀為文藝組織及學術機構,評論或講授戲曲及音樂,又在電台評論各式演出,以至主講主持藝術文化節目,立志報效藝林,可謂不遺餘力。

結語

韶光荏苒,倏忽數十年。今日喜見暴哥再度把曾刊登在各大報章的多篇評論文章結集成書,以饗讀者。承蒙他不棄,囑咐我作序,實在與有榮焉。相信母親在天有知,看到這名與她有緣相識卻無份向她上契的「契仔」有如許驕人成就,當必為他歡呼喝采。

草草不工,寫就拙文。謹以此序衷心祝賀我這位摯友「一年抱三」(註5),為藝評工作續獻己力,並藉此紀念先母辭世三十五載。

周蓓

二零二四年十二月

註1:

塵紓本名黃健庭。健庭兄能吃,年輕時(現在也未算老!)食量更驚人。八十年代初某天與他同上館子;飯後甫步出餐館,見有一手推車售紅豆沙者。他便說:「我想整番兩碗紅豆沙食吓。」我答道:「你頭先又話好飽,仲食?」他猶豫了一下,才說:「噉又係,再食真係隨時會暴斃街頭!」於是作罷。自此,「暴斃」成了他的雅號。我家裡人人都尊稱他為「暴哥」。

註2:

母親曾告訴我,唐哥出事前一晚還特意給她兩張戲票,說道:「聽晚《再世紅梅記》開鑼,你同老公仔嚟睇啦……」沒料到還不到一天便已天人永隔,世事無常。

註3:

據稱芳艷芬一九五九年一月與醫生楊景煌結為夫婦,同年宣布息影。

註4:

拙作《趁我仲記得》代序——黃健庭(塵紓)

註5:

俗語說「三年抱兩」,是形容婦人多產,三年內生了兩個孩子。暴哥由二零二三年底至二零二四年底,一口氣整輯了三本書,即涵蓋文史哲的《學林踽樂》、專論戲曲的《梨園偶拾——「京崑篇」》和《梨園偶拾——「粵川越亂彈篇」》,實屬多產。

序(節錄)

詞固然在宋代大放異彩。然而,隨著北方失守,半壁山河淪入胡人而偏安南方後,詞在北方發生巨變。先後佔領北方的遼、金、蒙,自身文化不高,勉強粗通漢文已經很不錯了;對於那種婉委綺雅的宋詞,根本難以摸索,更談不上拿來欣賞消遣,難以符合當時市場需求。這就是促使另一種韻文體誕生的背景因素。

姜夔宋曲 可視為元曲濫觴

至於南宋,精通音律的詞人姜白石,創設了一種有別於宋詞的韻文體。文學界無以名之,就姑且稱之為宋曲,而這種曲體,或可視為元曲的濫觴。

蒙古滅宋後,整個江山拱手讓與胡人。鐵蹄下的嚴酷管治,老百姓的生活固然不好過;有意識節氣的文人,更加悲戚淒苦。

元曲就是在這個惡劣環境醞釀出來的。

元曲粗疏俚俗 不尚修飾

元曲作為詞餘,韻文的末支,與詩詞的最明顯不同之處,也是本身最大的特色,在於粗疏俚俗。同樣是長短句,詞的用字,比曲典雅流麗得多;詞的行句,遠比曲婉委浪漫。打個比方,曲的文體用字,就像現代流行曲,不尚修飾,淺白易懂。

曲的另一特色,是其文意與宋詩宋詞大有不同。人家宋詩說理,宋詞抒情;元曲雖然既說理, 又抒情,但礙於蒙古鐵蹄下的政治環境及社會氣氛,說的理大都是當下做人的道理,尤其鼓吹「萬事莫理」、「功名莫追」、「富貴莫求」、「萬事皆休」的人生道理,以致很多曲作儼如「勸世文」; 抒的情多是恬退歸隱、寄寓山水、閒啖幾杯之情。再者,常見於唐詩的慷慨激昂、大開大闔、論述功德、針砭時弊的作品,根本不見於元曲。

先有散曲 後有劇曲

從曲體看,曲可以分作「散曲」和「劇曲」兩大種。按照曲的發展歷史,是先有「散曲」,後有「劇曲」。

「散曲」可以細分為「小令」和「套數」兩類。「小令」是曲體的最細小單元,相當於詞裏的一闋詞。用現代話說,「小令」是一首單支。

詞有詞牌,曲也有曲牌,而兩者皆作為辨識。曲家就是按照每個不同曲牌內的指定句格和字數, 填上曲詞,猶如詞人按照詞牌填上詞句。

曲分南北 一般互不相混

習曲之人,必須認知,曲有南北之分。一般情況下,南曲與北曲互不相混。不過,無論是南曲北曲,每支小令的字數固然不同,但一般在二十幾至三四十之間。五十字以上的曲牌,並非佔多數。

曲家按照曲牌填上唱詞,行裏叫作「度曲」(粵音是猜度的「度」),度完一支曲,基本上已經完結,可以看成是一支獨立曲,隨即拿起來唱。

不過,曲家如果覺得意猶未盡,可以接續下去。要嘛,就另選曲牌,填上曲詞;要嘛,如果覺得剛才的曲牌很管用,大可重用,而且不必重複表明曲牌名稱,只須寫上「前腔」就可以了。然而,寫上「前腔」作為標記的做法,僅見於南曲,皆因北曲另有標記方法。但凡北曲,當重複使用前一個曲牌,就須寫上「么篇」。

曲牌既可重用 亦可接駁而成

再者,度曲有另一規矩,即使曲家如何喜愛某個曲牌,但斷不可連用超過三次,免得被人譏笑, 身為曲家,不懂用曲,又或用得支絀,而顯得寒傖。因此,某個曲牌,最多限用三次。用完三次,就要另選曲牌接續,而所選曲牌,必須與前曲同宮同調;即便不是同調,也起碼近調。

另一方面,曲家在選用小令方面固然很自由,甚至同時可以打個別單支的主意。所用方法是把不同曲牌但同調的曲接駁起來,即是先採用某個曲牌的開頭部分,然後選另一個曲牌的某部分接下去。如此一來,就出現一首由兩支獨立曲接駁而成的新曲。這種做法,行裏稱為「帶過曲」,而只消在曲本寫明某甲曲「帶」某乙曲即可。例如,崑曲《夜奔》裏有【新水令】帶【駐馬聽】,以及【雁兒落】帶【得勝令】。

曲家如果覺得一支小令不夠用,倒可以把若干單支聚合起來,編成一個套曲,而這種聚合而成的曲體,曲家稱之為「套數」。不過,如何組合,曲家當然有某程度上的自由,但以同調或者起碼近調的曲牌為限,絕對不可以任意妄為。

由散曲演變至劇曲 進化極大

曲由「散曲」,即是剛才所述的「小令」和「套數」,演變至後來的「劇曲」,是一個很重大的進階。扼要而言,散曲是用來唱的。不管是讀書人私底下自唱自娛,抑或樂伶在公開場合獻唱, 都只是唱而不帶動作。

及至劇曲,情況就截然不同;皆因劇曲不單用來唱,更用來做。換言之,劇曲是走上舞台而且是既唱且做的。

當然,由散曲演變至後來的元雜劇,這個歷程是有過渡期的。由屬於說唱文學的諸宮調,過渡至宋雜劇,金院本,然後發展至元雜劇。至此,劇曲的規模已算大備。

元雜劇 限制多 難舒展

不過,必須明白,從結構看,元雜劇受到諸多限制。例如,每劇只限四折。當然,有些雜劇長達五折,但這是例外,絕非常規。如果四折不敷應用,可酌加楔子,而所加的楔子,可以放在全劇前頭,也可以放在兩折戲中間。如果置之於前,則用作開場;如果置之於兩折中間,則用作過場。

無論如何,楔子結構不大,絕不可以變成完整的一折。其內可以唱、白相參,但曲唱不多,一般只有一支,又或兩支;不准用套曲,而所用的曲牌,僅限【賞花時】或【端正好】。

然而,凡事總有例外。王實甫在《西廂記》居然打破規矩,把楔子變成儼如常規的一折。不過,必須說明,這是極端的例外。

此外,雜劇每折只限一人歌唱,其他人不得與之對唱,而只可用話白對應。由此可見,雜劇篇幅小,限制多,放在舞台,確實難以舒展。

雜劇的每折戲,一般由一個套數組成,而每個套數大約有十至十多支曲。試想,由一位演員從第一折開端,獨唱到第四折甚或第五折末端,對演員和觀眾而言,不是挺累嗎?

王實甫《西廂記》是雜劇史最大突破

有些規模硬整的戲班,就想出一個折衷方法,分派幾位行當相同的演員輪流獨唱。此舉既省演員氣力,從而可以養力,亦可解除一人獨唱全劇的悶局。可是尋常戲班就沒有這種方法了。

雜劇有這麼多限制,實在必須解除。王實甫《西廂記》著實是雜劇史最大突破。鑑於四折的雜劇篇幅有限,根本平白把劇幅限死。他把雜劇分成五本,而每本有四折,並且各加一個楔子。換言之,他是以五個雜劇的篇幅,寫就《西廂記》。

那還不止,他甚至打破雜劇一人獨唱的規矩,開拓了不同角色對唱的局面。

由是觀之,王實甫雜劇《西廂記》是雜劇中的珍品異彩,更是由雜劇演化至傳奇的橋樑。用現代話說,人家以一集四折演完故事;他竟以五集二十折演完。

明代傳奇是劇曲頂峰

由元雜劇發展至明傳奇,劇曲可謂走到頂峰。首先,傳奇大大打破了雜劇只有四折的限制,折數可由曲家自決。例如湯顯祖《牡丹亭》有五十五齣(折);《長生殿》有五十齣;高明《琵琶記》有四十二齣;孔尚任《桃花扇》有四十齣。

沒有折數限制,戲就容易演得詳盡。再者,每齣戲不再只限一人獨唱,而容許對唱。如此,戲就自然演得飽滿。

劇曲走至傳奇,固然是達到曲的頂峰,但並非終結,皆因這種本質是曲牌體的戲曲,畢竟是文人曲,而文人所度的曲,屬於雅曲,是只可用於小圈子的曲。一般坊眾,限於學識,根本無力欣賞這種雅曲;老百姓必須另覓一種屬於街坊的曲體作為娛樂。

板腔體自成一家

伶人樂工,不比文人,度不了曲;要按照曲牌填上長短不一的詞句,實非能力所及,只好退而求其次。如果把句格劃一,而唱詞大都不必緊遵平仄,伶人樂工就比較容易作詞。他們因此不得不放棄曲牌,反而選用固定的板式。逐漸,板腔體就從曲牌體演變出來而自成一家。

不過,必須說明,劇曲由曲牌體演化至板腔體,斷非一蹴即至,而是經歷了一段過渡。樂工伶人在曲牌體的曲唱上,酌加唱詞,但以不損及原本的曲牌體為原則,而戲曲界稱此過渡為「滾調」。

大體上,板腔體所採用的,大多是七字句唱詞,而七字句一如七言詩,是中文的最佳句格。隨便舉例,粵劇《紫釵記》「吞釵拒婚」末段霍小玉唱滾花下句:「閉門不納哀蟬人,何堪病喘叩銅環。填膺怒憤拼損軀,死死生生無忌憚」,就是典型的七字句,儼然是首七言詩。

襯字發揮協助功能

七字句固然是板腔體的基礎,但可以因應需求而增加襯字。所謂襯字,是在原有的七字骨架上加添字詞,使原句聽起來更自然,更順暢。粵劇界慣稱襯字為「孭仔字」。不過,襯字多屬助語詞, 只可發揮協助工具,因此隨時拿得走而無損句意。如此看來,襯字是板腔體特色之一。例如,粵劇《紫釵記》「劍合釵圓」黃衫客唱:「(你)當初既把情根種,勢難見異便忘情。(你既知)三台權勢不饒人,(卻不怕俺)三尺龍泉能奪命。」只要剔除括弧的襯字,這段唱詞的七字句格,就清晰可見,而且即使拿走這些襯字,也無損文意。再者,襯字不一定只限見於句首;實質上,句內任何位置都可以酌加。

順帶提出,同屬板腔體的越劇,唱詞的句格當然也是七字句。不過,越劇界有人喜歡說道,越劇除了七字句,還有三七句,也就是十字句。此說雖然不差,但細究其實,所謂三七句,只不過是在七字句前面,加上三個沒有多大意義而只屬輔助的襯字。例如名劇《玉蜻蜓》「庵堂認母」志貞唱:「只見他,相貌好似我郎君。不由我,見鞍思馬暗傷心。」上述兩句的「只見他」和「不由我」, 其實只是襯字。剔除了,還不又是七字句?

只有板腔體劇種才有流派

走筆至此,好應提述流派。戲迷當必知道,很多劇種不單有流派,而且流派紛呈,爭妍競秀。不過,大家可能好奇,那是不是每個劇種都有流派?

答案是:不是任何劇種都可以有流派。只有板腔體的劇種,才有流派;曲牌體的劇種,就不可能有。

須知但凡曲牌體歌曲,都是由曲家按照某個曲牌所定的句格、停頓、輕重、平仄填上曲詞,演員只可依循曲家所示而唱,根本沒有任意演繹的餘地。換言之,演員只要依譜而唱,就足以完成任務。反觀板腔體劇種就不必受到曲牌的制肘而可以隨意施為,按照自己的條件,在咬字、呼吸、輕重、噴口、拉腔等方面找特色,久而久之就形成獨特而足以自成一派的演繹方法。只要某演員有創派的條件,又有屬於自己的戲寶,進而有傳人繼承,流派就此形成了。

也因如此,屬於板腔體的京劇有梅派、程派、尚派、荀派等流派;越劇有徐派、王派、范派等流派;粵劇有薛派、馬派等流派。然而,屬於曲牌體的崑曲,又何來流派?

戲曲發展至曲牌體與板腔體俱備,可謂攀至頂峰,也可以說是走到終極。從此,以崑曲為代表的雅部,與以亂彈諸腔為代表的花部,形成了分庭抗禮,互相輝映的局面。

劇曲已經走到韻文盡頭

扣除不講究格律的所謂新詩,中國韻文發展到劇曲,已經走到盡頭而無可復加了。

內文 : 《十五貫》與為官之道

家裏面所藏的崑劇電影《十五貫》以及該劇其中一折「訪鼠測字」的舞台錄像,究竟翻來覆去的看過多少遍,自己也弄不清楚;只知道「見都」與「訪鼠測字」兩折永難磨滅。

在「見都」一折,飾演況鍾的周傳瑛透過細膩的做表和身段,把一位敢於為民請命而不卑不亢的好官,演繹得妙到顛毫;而演巡撫的包傳鐸個子雖然不高,但擅於運用關目、聲調、身段和水袖功,把高官的氣派勾畫得淋漓盡致。

在「訪鼠」一折,演婁老鼠的王傳淞,把一個詭詐的小偷在謀財害命後的驚慌與忐忑,演得活靈活現。況鍾扮作測字先生,乘著老鼠犯罪後心理不安,故意以時鬆時緊的手段,誆哄對方透露部分案情。這段戲周傳瑛亦演得恰到好處。

尤聲普、阮兆輝演來稱職

至於粵劇的《十五貫》,筆者亦幾乎是逢演必看。尤聲普的況鍾演得很稱職。當今粵劇界恐怕除他以外,沒有人可以勝任此角。阮兆輝跨行當演婁阿鼠,亦十分討好。輝哥的本工雖然不是丑生,但演來仍見鼠性十足。

喜愛《十五貫》,不光是因為「傳」字輩幾位老藝人以至今天粵劇的普叔和輝哥藝術精湛,而是可以從劇裏所勾畫三位不同職級的官員,得到極大反思。

傳統戲曲往往以贓官受賄因而造成冤獄作為劇情的公式,但今次負責原審的縣官是位清官,可惜就是因為他自問清廉,秉公不阿,而竟然在輕率武斷的情況下,連半句辯白也聽不進耳裏,便貿然裁定疑犯有罪。

這揭示了:自以為廉潔愛民但偏偏失卻客觀思考能力的清官,對百姓所造成的禍害,未必少於貪官。況鍾所表徵的,是一位敢於向上司堅持本身信念的官員。這類為求公義,力主真理而不惜嚴重違反官場規矩的好官,現實生活中恐怕萬中無一。

巡撫的矛盾,是在面對下屬的衝擊時,如何維持官場秩序。其實萬一證明況鍾是對的,那班有分參與三審六問的官員,豈不是全部受到牽連?那時候,連巡撫也脫不了干係。

然而,最後巡撫讓步,准許況鍾追查真相,這是意味著真理正義和人民福祉凌駕於官僚主義之上。

這齣戲所產生的啟迪作用,是讓為官者有所覺醒——自以為公正但不肯聽取人家意見甚或懶得接受反對聲音的清官,也不見得是好官。

一九九七年九月

取捨欠佳 尾場鬆散 《呂蒙正》劇情有待改善

《呂蒙正.評雪辨蹤》雖然清新雋永,但縱觀全劇,仍有不少地方值得斟酌。其中一方面是情節的取捨,而這亦是《呂》劇的演後座談會上熱烈討論的話題。

基本上大家都贊成「祭灶」的演法,因為根據粵劇以往某種演法,蒙正較早前向肉店賒來一塊豬肉,準備用來祭灶,但肉店東主竟然在祭灶當日前來追討欠款。由於蒙正無力償還,店東無情地從豬肉湯裏把豬肉撈出來,然後在湯上灑了一把香爐灰,令蒙正湯肉俱失。不過,阮兆輝眼中的呂蒙正,絕非是為求祭灶而厚顏地向肉店賒一塊豬肉的人,所以捨棄舊有演法而別出機杼——以繪畫代替實物作為祭品,從而凸出主人翁對貧窮的自處能力。這種演法既有趣亦有助於啟迪人心。

加插「迎賢店」不合適

不過,把原本絕不屬於蒙正故事系列的「迎賢店」從川劇舞台搬過來,確有商榷之處。其實,今次由尤聲普擔演的一折「迎賢店」,不單借鑑了川劇,亦很大程度上把京劇丑生戲《連升三級》(即《連升店》)搬過來。單從這折戲的演出水平而論,確實是一場娛樂性豐富的戲。環顧當今香港粵劇界,店主婆一角,除普叔以外,當然不作他人想。不過,如果「迎賢店」這折戲作為《呂》劇一部分,則略嫌拖得太長,而且這折戲的格調,與先前幾折頗為不同。

在演後座談會上,本地戲曲評論家古蒼梧與筆者以及某些觀眾都不約而同提問:何不乾脆刪去「迎賢店」及尾場原屬王播的「碧紗籠」?何苦為著依循粵劇演出要晚上十一時多才散場的習慣而勉強拖長篇幅?須知如果上演「迎賢店」,就必須上演多一折戲作為大結局。

再者,假如真的要演「迎賢店」,「碧紗籠」一場則嫌太短,令人有草草收場之感。此外,呂蒙正最需要和解的對象,絕非以「飯後鐘」戲弄他的兩個禿奴唐七、唐八,而是他的岳丈。如果這折戲加上父女以至翁婿和解的場面,蒙正的性格勾畫才較為完整。

運用民族器樂未理

想筆者在演出前亦擔心,《呂》劇假如全盤使用民族樂,效果未必理想。結果,縱觀整個演出,民族器樂根本不能全面應付戲曲的要求。「棚面」缺乏一些具穿透力的撥弦樂,亦沒有低音大提琴在低音區發揮支持作用。不過,問題最大的還是「頭架」(文場領奏人員)運弓無力,試想連「頭架」的拉弦樂都弱得幾不可聞,如何發揮「追」、「補」、「托」、「帶」等功能?

戲服方面,雖然按照戲曲傳統,窮生如果穿著一件打上紅色補釘的富貴衣,即暗喻此人日後必定高中,但輝哥在「評雪辨蹤」一折所穿的富貴衣,略嫌補釘太多,視覺上過於花斑斑,與全綠的布景不協調。據輝哥解釋,戲服從北京定造,可惜由於事先沒有特別定明樣色的要求,因此裁縫師傅只按常規縫制,及至送抵香港時本想把部分補釘拆除,但技術上已經無法辦到。

場刊文字謬誤甚多

另一個不大不小的問題是場刊第五及七頁的中文引言與英譯本,均出現不少值得斟酌的地方。例如中文只提及阮兆輝借用了王播「碧紗籠」故事,但沒有說明「迎賢店」是借自川劇《情天俠》。文內亦提及逑姐「闊別舞台多時,今次再踏台板」。這段文字想必是去年年中擬備,因為去年七月逑姐為慶祝回歸的粵劇《七賢眷》擔任正印,而去年底亦與輝哥組成「好兆年」,演了一台戲。換言之,說逑姐「闊別舞台多時」,顯然不正確。

此外,在「演員表」上,「店主婆」的英譯名稱不應是shopkeeper,而是landlady;「家人」是指家僕,因此英文應是servant而不是family member。《彩樓記》的「記」字譯作Chronicle似乎不大貼當,或可改為譯作Romance或Tales。崑劇《彩樓記》「潑粥」的「潑」字,是打翻的意思,因此應譯作spilt,而不是pouring。「拾柴」的「拾」字,是指拾起一根柴,所以不能譯作gathering,亦不可將屬於單數的一根柴,譯成複數的sticks。這類誤譯反映譯者對戲曲缺乏認識。

舉出這些文字與翻譯的問題,絕非吹毛求疵,而是考慮到《呂》劇是齣新戲,場刊是制作班子與觀眾之間的主要溝通橋樑,因此資料不能含糊失準,何況每年香港藝術節的戲曲項目,都吸引不少外籍觀眾,英譯本如果錯誤太多,可能妨礙理解。

不過,只要《呂》劇在下次重演時致力修正以上各方面的問題,演出效果定必更佳。我們作為觀眾,實在期望這齣戲可以成為粵劇的常演劇目。

(下)

一九九八年三月

唐滌生作品的瑕疵

上回討論唐滌生的編劇特色時,筆者除了提及其文詞典麗、擅用小曲外,更指出他卓爾不凡之處,是情節鋪排得宜,人物勾畫豐富。讀者看後,可能禁不住質疑:唐滌生總不至完美無瑕。然則他的作品有什麼瑕疵?今回倒想提出他編劇上的一些紕漏,讓大家參考。

《再世紅梅記》是唐滌生最後力作,但這齣戲令人最大惑不解的地方,是無端端加了一場「賈府裝瘋」。盧昭容為免被賈似道摧殘,於是接納裴禹的「高見」,假裝發瘋,在太師府內大鬧一番,企圖欺騙太師——瘋花不可採。可惜裝瘋完畢,盧父又擔心騙不到太師,於是帶同昭容,夜奔揚州。至此觀眾不禁會問,既然可以漏夜奔逃,何不早一晚就逃走,而偏要上演一幕「裝瘋」鬧劇?

無端加插「賈府裝瘋」

梅蘭芳的《宇宙鋒》有「裝瘋」一折。《再》劇明顯是盡量把《宇》劇「裝瘋」的精華,例如形態、身段、步法、做手,甚至口白,移植過來,以期加強粵劇的表演內容。《宇》劇的裝瘋是否合乎情理,不必在此深究,但《再》劇的裝瘋,肯定是「為做戲而做戲」。縱使演員具有梅蘭芳或者漢劇陳伯華的驚人功力,但這折戲對全劇的合理推演全無寸益。

唐滌生的《蝶影紅梨記》是把元朝張壽卿的雜劇《謝金蓮詩酒紅梨花》及明朝徐復祚的傳奇《紅梨記》拼合而成。唐滌生的新作遠勝兩齣原作,是因為他在劇裏加添了一隻蝴蝶。藉著這隻蝴蝶,男女主角的「亭會」就來得更自然,更浪漫。

可惜,唐滌生雖然匠心獨運,但仍擺脫不了一個最大敗筆——謝素秋與劉學長跋涉長途,幾經艱辛才來到雍丘,投靠趙汝州的好友——雍丘縣令錢濟之。怎知經過了「窺醉」、「咏梨」,擾攘了一個晚上,素秋才記起昔日的好姊妹沈永新,也是住在雍丘,於是決定改而投靠她。如此安排無非是為了在情節上方便素秋被好友出賣而被迫重投王丞相懷抱;但這顯然又犯了「為做戲而做戲」的毛病。

《蝶影紅梨》出現敗筆

倒不如把劇情改為素秋繼續住在錢府,後來被王丞相查悉她的行藏,把她與劉學長甚至連這個七品縣令錢濟之也一併帶走。這樣反而更加凸出王丞相專橫跋扈。

很多對戲曲理解不深的觀眾,批評戲曲不注重史實。例如一介寒儒,為何一旦名登金榜,高中狀元後,竟然擔任七省巡按,什麼奸官佞臣,甚至丞相太尉,也可以提堂審治。其實戲曲除提供娛樂外,亦具有教化作用,透過戲文,鼓勵人民明是非,辨忠奸。

戲曲更具有「補償」功能——奸邪當道也不要緊,因為正義最終可得伸張。為了發揮這個功能,大家就不必拘泥史實,而樂意看見狀元郎不按照常例進入翰林院擔任編修,反而拿著尚方寶劍代天巡狩,四處誅奸鋤妖。不拘史實的做法與西洋文學裏「詩人的執照」(poetic licence)性質上大抵相同。

不過,編劇家縱然不拘史實,也得有個譜兒,應該恪守總則——但凡與「補償」功能無關的情節,便須注重史實,可惜唐滌生有時並無恪守這個總則,例如《紫釵記》裏的韋夏卿,假如真的「中了六十八名進士」,就斷不會派作長安府尹。須知府尹的品秩是從三品,而且長安府尹相當於今天的北京市長。按照常例,一般進士只擔任七品縣令。試問韋夏卿憑什麼能耐擔任府尹?再者,既然是府尹,又怎會「俸祿微薄」,而需要霍小玉「時加照料」?豈不知唐朝官吏俸祿十分豐厚,既有祿米,亦有俸錢,甚至有永業田及職分田。從上述例子可見,編劇家如果不粗通歷史,便很容易鬧笑話。

「香夭」句讀有問題

最後,倒想談一談唐滌生運用小曲的問題。雖然他善用小曲,甚至可說是達到超凡入聖的境界,但並非每一首小曲都用得無懈可擊。以家喻戶曉的「香夭」為例,所用的【妝台秋思】,曲調的停頓與歌詞的停頓,多處出現不一致。這是涉及音樂或詩學的cadence問題,例如「帝女花帶│淚上香,願喪生回│謝爹娘」裏的「帶淚」和「回謝」因曲調的句讀問題而被分割。同曲裏還有「地老天荒情鳳永│配痴凰,願與夫婿共│拜相交杯舉案」、「百花冠替│代殮妝。駙馬珈墳│墓收藏」等樂句與詞句不協的例子,以致唱起來有點彆扭。

相較之下,同劇「庵遇」的小曲《雪中燕》、《寄生草》和長長的《秋江哭別》,以至《紫釵記》的小曲《漁村夕照》、《小桃紅》、《紅燭淚》、《春江花月夜》,以及《再世紅梅記》的《漢宮秋月》、《霓裳羽衣十八拍》,都是曲優詞美、百聽不厭的巨構,甚少出現句讀問題,實非「香夭」可以比擬。然而,很多人卻慣把「香夭」視作唐滌生曲藝的極至。這實在令人啼笑皆非。

一九九九年九月

最佳賣點 : 本書深度剖析京、崑以外二十餘劇種,從粵、川、越劇到鮮為人知的亂彈、閩南、粵東諸戲,包羅萬象。透過作者生動筆觸,帶你領略各劇種獨特魅力,擴展戲曲視野,絕對值得珍藏!