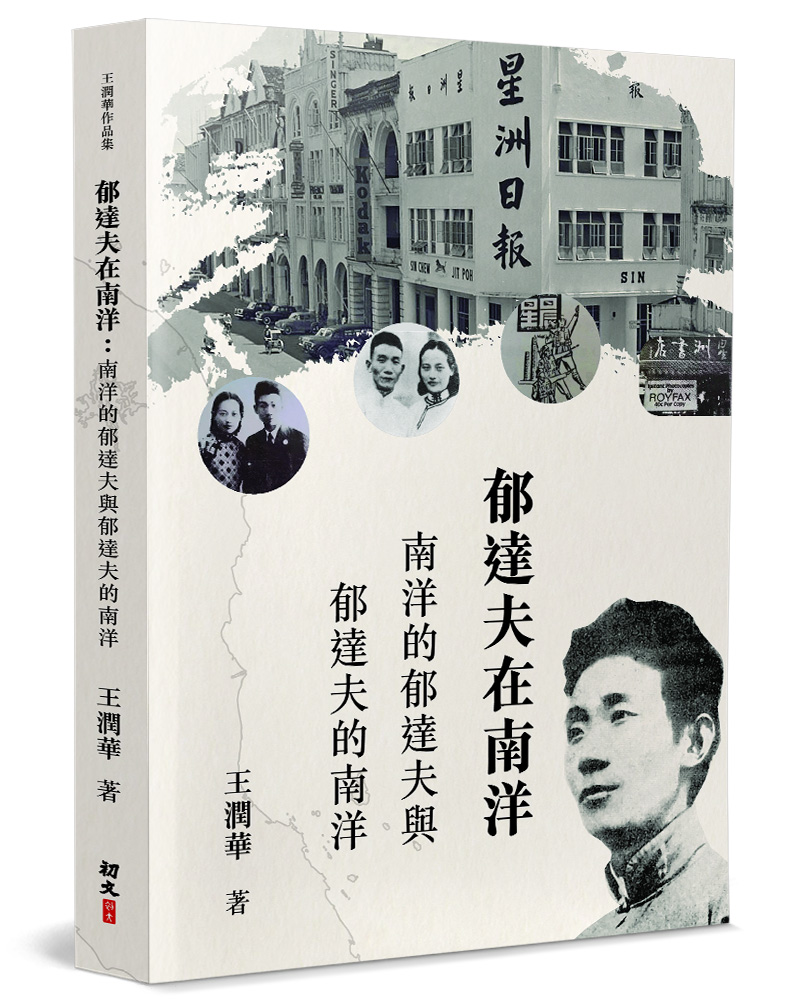

郁達夫在南洋: 南洋的郁達夫與郁達夫的南洋

| 作者 | 王潤華 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 郁達夫在南洋: 南洋的郁達夫與郁達夫的南洋:揭開你所未見的郁達夫南洋異域夢幻!他筆下的浪漫,竟深藏參與本土社會的反殖民神話與民族覺醒。從傳奇到多元解讀,邀你一同探 |

| 作者 | 王潤華 |

|---|---|

| 出版社 | 貿騰發賣股份有限公司 |

| 商品描述 | 郁達夫在南洋: 南洋的郁達夫與郁達夫的南洋:揭開你所未見的郁達夫南洋異域夢幻!他筆下的浪漫,竟深藏參與本土社會的反殖民神話與民族覺醒。從傳奇到多元解讀,邀你一同探 |

內容簡介 我看見一般人沒看見的郁達夫異域文學的夢幻之旅,他浪漫裡隱藏著參與南洋本土社會與反殖民的神話之旅、反殖民的民族覺醒的文學之旅。這本文研究論文集開始於一九六九年,最後幾篇完成於二〇二二年左右,前後五十年。本書從「郁達夫在南洋」的傳奇開始敘述,慢慢深入建構隱藏在南洋華人社會文化與南洋森林深處那個「郁達夫的南洋」,「郁達夫的南洋文學」與「南洋的郁達夫」,多元意義的郁達夫由此開始呈現。

作者介紹 王潤華 曾任新加坡國立大學文學與社會學院助理院長、中文系主任與教授。現任馬來西亞南方大學講座教授、中華語言文化學院院長,曾獲得東南亞文學獎、新加坡文化獎。已出版文學創作包括《內外集》、《熱帶雨林與殖民地》、《王潤華詩精選集》、《重返詩鈔》(詩集)、《秋葉行》、《重返集》、《榴槤滋味》(散文)等創作。學術著作有《王維詩學》、《越界跨國文學解讀》、《魯迅越界跨國新解讀》、《華文後殖民文學》等。於二〇二四年,榮獲新加坡當代藝術研究會與香港中華時報傳媒集團頒發的「城市文化貢獻獎」。

產品目錄 自序 第一輯: 郁達夫在南洋1.1 郁達夫在新加坡與馬來亞:自我放逐與建構南洋本土歷史文化書寫1.2 郁達夫在蘇門答臘變形記:偽裝的異鄉人、抗日救民、放逐詩學1.3 走出郁達夫蘇島流亡、失蹤與死亡傳奇的人物第二輯: 南洋的郁達夫2.2 林文慶、魯迅、郁達夫與東南亞華文作家的多元解對話:誰是中心誰是邊緣?2.3 郁達夫〈馬六甲遊記〉的南洋研究與書寫典範2.4 郁達夫與新馬抗戰文學第三輯: 郁達夫的南洋3.1 郁達夫跨界與多元的南洋歷史文化與文學書寫典範3.2《檳城散記》的多元新解讀與郁達夫第四輯: 郁達夫英文論文4.1 Yu Dafu in Singapore, Malaya and Sumatra4.2 Yu Dafu in Exile: His Last Days in Sumatra4.3 Yu Dafu and the war-resistance literature of Singapore and Malaya第五輯: 郁達夫詩歌5.1 訪上海郁達夫故居5.2 上海狹窄小弄遇王映霞5.3 上海梅龍鎮酒家郁雲會見記

| 書名 / | 郁達夫在南洋: 南洋的郁達夫與郁達夫的南洋 |

|---|---|

| 作者 / | 王潤華 |

| 簡介 / | 郁達夫在南洋: 南洋的郁達夫與郁達夫的南洋:揭開你所未見的郁達夫南洋異域夢幻!他筆下的浪漫,竟深藏參與本土社會的反殖民神話與民族覺醒。從傳奇到多元解讀,邀你一同探 |

| 出版社 / | 貿騰發賣股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789887053408 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789887053408 |

| 誠品26碼 / | 2682907388009 |

| 頁數 / | 328 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.7CM,開數: 25開 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 413 |

自序 : 自序

王潤華

一、郁達夫南洋圖像的多元解讀

郁達夫在南洋的圖像可說是折射出二戰後南洋華人在轉型、蛻變之際,新華人在社會文化以及與之相關的海外華語文學,當中種種的轉型與變革。這個研究課題內容複雜,很難用三言兩語講得清楚。所以直到今天我們還是不斷訴說郁達夫在南洋的故事,它好像是一個謎,永遠沒有最終的答案。

我與郁達夫一樣,經歷英國霸權殖民、日軍侵略佔領下的南洋社會,親身體會過二戰前後華人社會左右之間思想意識的鬥爭,以及本土化與中國化的論爭所引起的複雜漩渦。那些郁達夫留下生活片段的實地空間,如他的故居、街道、文化與他工作的報館,甚至逃亡的蘇島叢林小鎮,在我成長的過程中都曾經踏足。因此在我的視角,郁達夫的南洋圖像絕非只是依賴郁達夫同輩的回憶文字資料,更包括我自身親歷現場的感受。

我在馬來亞(後稱馬來西亞)霹靂州金寶山城的培元中學讀書時,就開始閱讀郁達夫的著作,同時也在收集二戰結束後新馬地區那些報章、雜誌與書籍中陸續出現關於郁達夫在南洋的資料。我更曾親身去訪問觀察郁達夫居住、工作、生活、與書寫的歷史現場,沿著他走過的路,從新加坡,馬來亞到蘇門達臘。

一九六二年去臺灣讀大學時,我攜帶了郁達夫及其他中國作家書寫南洋的研究資料,在飛抵臺北松山機場時統統被海關沒收了。當時的臺灣是政治封閉的,五四作家的文獻無論左派與否都會被查禁。我留學臺灣時期是一九六二年九月到一九六六年夏天,那時只好暫時放棄五四文學的閱讀與研究,轉向冷戰時代美國主導的文學思維,專心閱讀臺灣現代派文學與西方文學。而在寫作上,我也學習現代派,自己出版了第一本現代主義詩集《患病的太陽》(1966)、散文集《夜夜在夢影下》(1966),也翻譯過西方存在主義小說卡繆《異鄉人》(1965)。我在臺灣因為政治干涉文學的關係,改變了以往五四文學的影響,開始試驗創作現代主義的詩與散文,與翻譯西方現代主義小說。在閱讀與研究方面,暫時放棄五四文學這個課題,只能轉向中國與西方文學的比較研究。

一九六六年我從臺灣讀完大學,返回馬來亞,在母校金寶培元中學教書,這一年我重新點燃研究東南亞本土文學的興趣,一九六七年夏天赴美,先進入加州大學聖塔芭芭拉分校(UCSB),再轉威斯康辛大學(University of Wisconsin. Madison)東亞語言與文學系研究所,跟五四運動專家周策縱讀碩士學位。這個時候,我又想起那些被臺灣松山機場海關沒收的郁達夫研究資料,便決心運用六、七十年代美國漢學界流行的區域研究(regional studies)為研究方法,以《郁達夫在新加坡、馬來亞與蘇門答臘》作為碩士學位論文的研究課題。那個時候所有研究郁達夫的專書與論文,說到他在南洋的經歷,都只是簡單概括郁達夫在新加坡編輯副刊,最後在蘇門答臘被日軍殺害,短短幾句話就結束。我希望改變這種對郁達夫在南洋一筆帶過的狀況,於是詳細考證與深度論述郁達夫在東南亞的生活與文化事業。我記得碩士論文剛寫完,李歐梵在哈佛大學正要出版專書The Romantic Generations of Chinese Writers(Mass: Harvard University Press, 1973)(《中國作家浪漫的一代》),那本書的學術審查委員要求我將我的郁達夫在南洋的論文寄給他作為補充參考。

二、多元華文文學中心下發現「郁達夫的南洋」與「南洋的郁達夫」

我在一九七〇年代留學美國時,西方傳統漢學(Sinology)正在轉型,從中國古典文化思想考證,走向現代社會世界華人文化、越界跨國、強調區域研究(regional studies)。轉型後的西方漢學,其中一個研究重點是思考中國文化現象的多元性的意義,特別強調綜合性、跨領域跨學科的綜合研究。跨學科研究(interdisciplinary studies)成為中國研究(Chinese Studies)的重點。傳統的漢學家往往窮畢生精力去徹底研究一個小課題,而且是一些冷僻、業已消失的文化歷史古跡,和現代文化毫無相關。因此傳統的漢學研究不求速效,不問國家大事,所研究的問題沒有現實性與實用價值。

我深受西方新舊漢學治學的雙重薰陶與影響。傳統漢學的學術精神與方法是立論謹慎,研究深入細緻,研究要專、窄、深。我的郁達夫研究深受其方法與研究視野影響,如使用大量原始資料,這個研究也屬於窄而深的專題(monograph)的典型研究,以創新的視野,建構郁達夫在東南亞的多元詮釋與意義。另外研究過程不涉及道德的判斷或感情的偏向,凸顯出客觀史學(現實主義史學)的特質。我的指導老師周策縱教授的《五四運動史》(The May Fourth Movement: Intellectual Revolution in Modern China, Harvard University Press)就是這類典型的經典研究。

上述這種舊漢學傳統在西方還在延續發展。美國學術界自二次大戰以來,已開發出一條與西方傳統漢學很不同的研究路向,這種研究中國的新潮流叫中國學(Chinese Studies),它與前面的漢學傳統有許多不同之處,比如說強調中國研究與現實有相關,研究要兼具思想與實用性,強調研究當代中國問題。這種學問希望達至西方了解中國,另一方面也希望中國了解西方。中國研究是在區域研究(Area Studies)興起的帶動下從邊緣走向主流。區域研究的興起,是因為專業領域如社會學、政治學、文學的解釋模式基本上以西方文明為典範,讓人感到對其他文化所碰到的課題涵蓋與詮釋性不夠。對中國文化研究而言,傳統的中國解釋模式只是用中國文明為典範而演繹出來的理論模式,如性別與文學問題,後殖民問題、中國以外土地的華語文學等課題,是以前任何專業都不可能單獨顧及和詮釋。在西方,特別是美國,從中國研究到中國文學,甚至縮小到更專業的領域如中國現代文學或世界華文文學,都是在區域研究與專業研究衝激下產生的多元取向的學術思考與方法,它幫助學者把課題開拓與深化,創新理論與詮釋模式,溝通世界文化。

周策縱與我建構的多元華文文學中心與雙重文學傳統的理論(見〈從雙重傳統到多元文學中心看世界華文文學〉,古遠清編:《世界華文文學新學科論文選》),可能是解讀郁達夫南洋華文學的密碼。當南洋地區的華文文學建立了有異於傳統中國本土的文學傳統之後,這種文學便不能稱之為中國文學,更不能把它看作中國文學之支流。因此,周策縱教授認為我們應建立起多元文學中心,多元文學傳統的觀念。華文文學,本來只有一個中心,那就是中國。可是華人在世界各地落地生根,建立起自己獨特的文化與文學,自然會形成另一個華文文學中心。目前我們已承認有新加坡華文文學中心、馬來西亞華文文學中心的存在,這已是一個既成的事實。因此,我們今天要從多元文學中心的觀念來看華文文學,承認世界上有不少的華文文學中心。我們不能再把新加坡華文文學看作「邊緣文學」或中國文學的「支流文學」。我後來將這個理論加以發揮,在世華文學研究學界,產生了極大影響。我在郁達夫的南洋論述中,發現他原來在那麼多年之前已經非常前衛地建構了這個創新的論述。

三、從「郁達夫在南洋」出發

通過使用大量原始資料、多種文學批評理論思考,我寫了這篇屬於窄而深的專題(monograph)論述,那是西方漢學裏區域研究(Regional studies)的典型研究。另外比較文學、文化研究、後殖民文學這些理論的分析,那一套擴大、開拓、創新的視野增強了我的透視力。解讀郁達夫在東南亞留下的種種文化遺產的過程中,我發現自己看到的,其實是一位自我放逐與流亡在異域作邊緣人的作家兼文化人,以及當中他所牽涉、引起的社會影響與超越現實的種種複雜現象。本書從「郁達夫在南洋」的傳奇開始敘述,慢慢深入建構隱藏在南洋華人社會文化與南洋森林深處那個「郁達夫的南洋」,「郁達夫的南洋文學」與「南洋的郁達夫」,多元意義的郁達夫由此開始呈現。

這本文研究論文集開始於一九六九年,最後幾篇完成於二〇二二年左右,前後五十年。我走過的道路,因為研究方法、批評理論的變化,彎彎曲曲,現在回憶,也佩服自己在學術路上勇敢探險與開拓的精神。我的郁達夫研究是以「郁達夫在南洋」開始,然後不斷重複思考、研究與改寫,收集在本書第一輯的幾篇論文即屬於這一階段的成果。最早先是我在威斯康辛大學的一九六九年碩士論文Yu Dafu in Singapore and Malaya ,幾年後根據新資料以中文改寫成〈郁達夫在新加坡與馬來亞:自我放逐與與尋找南洋本土書寫之旅〉,收錄在《中西文學關係研究》(臺北:東大圖書公司, 1987),也曾應高克毅主編的《譯叢》(Renditions)改寫成Yu Dafu in Exile His Last Days in Sumatra 單篇論文,發表在該刊一九八三年春季號(Rendition , Spring1985.pp.71-81.)。另外,我又以中文改寫當年的碩士論文,而成〈郁達夫在蘇門答臘變形記:逃亡、偽裝的異鄉人、抗日救民、放逐詩學〉一文,也曾收入《中西文學關係研究》。一九七三年到一九八〇年期間,我返回新加坡與馬來西亞教書,東南亞、大陸、香港、臺灣各地不斷出現郁達夫在東南亞的新資料,尤其是他在蘇門答臘娶的妻子、所生的兒女以及與他一起生活的中國作家與日本憲兵,於是我又繼續收集資料,出版成書《郁達夫卷:郁達夫妻子兒女敵友之回憶錄》(臺北:遠景出版社,1984),也寫了〈走出郁達夫傳奇的人物——記郁達夫當年住在南洋的妻兒之出現及其回憶〉。由於新的資料出土與新的詮釋理論的出現,我不斷重複研究,不斷有新的見解,大概過程就就如本書第一輯的五篇論文:

1. Yu Dafu in Singapore, Malaya and Sumatra.

2. Yu Dafu in Exile: His Last Days in Sumatra.

3. 郁達夫在新加坡與馬來亞:自我放逐與與尋找南洋本土書寫之旅

4. 郁達夫在蘇門答臘變形記:逃亡、偽裝的異鄉人、抗日救民、放逐詩學

5. 走出郁達夫傳奇的人物——記郁達夫當年住在南洋的妻兒之出現及其回憶

四、最後進入「郁達夫的南洋」到「南洋的郁達夫」

重返郁達夫自我放逐與死亡的南洋歷史現場,我們不能只在郁達夫生活過的南洋地理,或曾與他一起的南洋人物記憶裡尋找與認識郁達夫,更重要的是閱讀他反殖民、反抗日軍侵略的書寫。在他主編的《晨星》等副刊、推動創新的南洋中華文化裡,在他專心培育的那一批書寫本土的華文文學與作家,他推動本土研究的「南洋學會」與《南洋學報》,處處都有郁達夫的文化遺產。

所以我看見一般人沒看見的郁達夫異域文學的夢幻之旅,他浪漫裡隱藏著參與南洋本土社會與反殖民的神話之旅、反殖民的民族覺醒的文學之旅。他的南洋邊緣話語引出中國中心或以本土書寫為中心的新論述,他一直堅持建構南洋本土華文文學的新傳統、新中心。而他與青年作家的啟蒙對話,也建構了另一個華文文學中心與藝術性的文學想像。

現在可以肯定地說,郁達夫有許多具典範作用的成就:如他主編的《晨星》副刊發揮多功能的文學/文化傳播功能,在郁達夫啟發與影響下,那些南來的青年作家如馮蕉衣、王君實與鐵抗把左派革命情懷結合南洋本土文化,成為南洋華文文學的新聲音、新書寫。此外,在郁達夫啟發與影響下,南洋本土作家如溫梓川、苗秀、威北華,各自樹立本土華文文學的獨特書寫。如苗秀在郁達夫影響下,建構以英國殖民主義南洋城市底層為舞臺,觀照本土各民族貧窮社會生活的本土小說,威北華(魯白野)創造出馬來西亞、星加坡、印尼的跨文化的南洋文化書寫。郁達夫自己的〈馬六甲遊記〉也是與本土與世界對話的文化散文傑作,開啓了南洋研究使用西方與本土資料並重的新趨勢,同時超越中國中心的思維,給南洋研究新啟示。因此,我陸續修改前期的論文,於是有本書以下這幾篇文章:

1. 郁達夫跨界與多元的南洋歷史文化與文學書寫典範

2. 林文慶、魯迅、郁達夫與東南亞華文作家的多元解對話:誰是中心誰是邊緣?

3. 郁達夫〈馬六甲遊記〉開啟的南洋研究與南洋書寫

4. 郁達夫與新馬抗戰文學, 1937-1942

5. 郁達夫〈馬六甲遊記〉的南洋研究與書寫典範

6. 郁達夫與新馬抗戰文學

7. 郁達夫跨界與多元的南洋歷史文化與文學書寫典範

8. 《檳城散記》的多元新解讀與郁達夫

此外我也將幾首懷念郁達夫的詩一起附上,當作是對這位傑出五四作家的致意。

內文 : 郁達夫在新加坡、馬來亞與蘇門答臘:自我放逐與與尋找南洋本土書寫之旅

一、全球郁達夫的學術研究熱潮

近十多年來,郁達夫極受世界各國漢學界之注意。其中最明顯的事實,便是研究院的研究生,爭先恐後的以郁達夫作為論述主題。據我知道,目前完成的博士論文就有好幾篇。捷克的安娜.多娜扎羅娃(Anna Dolezalova)一九六八年的博士論文就是論述郁達夫的作品,後來譯成英文,題名「郁達夫文學作品的特徵」(Yu Ta-fu:Specific Traits of This Literary Creation),一九七一年由捷克科學研究院出版。一九七三年,美國的克那蒙大學(Claremont Graduate School)也有一篇題為《中國現代文學中社會疏離主題:郁達夫研究》(Yu Ta-fu:The Alienated Artist in Modern Chinese Literature)的博士論文,作者為Randall Chang,華盛頓大學梅奇瑞(Gary Melyan)的博士論文是《創造社與郁達夫》(The Creation Society and Yu Ta-fu ),此外像李歐梵的《中國現代作家浪漫的一代》,原是哈佛大學的博士論文,郁達夫便是其中一個研究對象。這論文已於一九七三年由哈佛大學出版成書。二十世紀八十年代到二十一新世紀以來,全球,包括大陸、台港,當然也出現了更多郁達夫的研究著述了。

以郁達夫做碩士論文的也不少。一九六三年,美國哥倫比亞大學有一篇《郁達夫研究》,作者為Robert Y. Tow,一九六六年澳洲雪梨大學有一篇《郁達夫小說研究》(The Fiction of Yu Ta-fu),作者是A. M. Harris 。日本漢學家一向也十分注意郁達夫,鈴木正夫在大阪市立大學的碩士畢業論文是《郁達夫傳》。目前新馬兩地也有幾篇以郁達夫為題材的學位論文在進行中。至於其他的英文研究論文,在一九七五年哈佛大學出版的「中國現代文學目錄」(A Bibliography of Studies and Translation of Modern Chinese Literature, 1918-1942 )裡,收錄很多。

二、重返郁達夫自我放逐與死亡的歷史現場

雖然目前已有眾多的郁達夫研究著述,但是我重返郁達夫自我放逐與死亡的歷史現場的東南亞,覺得還是要彌補郁達夫研究死後的一章,才能解讀他的人生與身為作家的意義。

在我讀過的中英文論著中,關於郁達夫一九三九年至一九四五年在南洋的這段生活,大多記述不詳。其中原因,主要是郁達夫最後幾年的生活資料,多數發表在新馬的報紙雜誌上,流傳不廣,因此不易被其他地區的學人所掌握。新馬兩地的作者在最近幾年,又陸續發掘和提供不少有關郁達夫在新馬的生活資料。

我一九七三年底開始在新加坡南洋大學教書,由於知道郁達夫以前的生活範圍,常常不免「觸景生情」,譬如每次開車進入市區,途中經過中峇魯住宅區,總想起郁達夫曾經住在這裡。

每次去牛車水一帶逛街,舉頭看見還照常營業的南天酒店,和南天酒樓,便想起郁達夫剛來新加坡時,曾住在那邊;與王映霞離婚後,郁達夫也就是在南天酒樓餞別王映霞。現在這旅店後面新建之「珍珠巴厘」內那家「道記」燒臘店,聽說是郁達夫當年最喜歡吃的一家。一九七四年,我和淡瑩及一位美國朋友曾上「南天旅店」考古。當時還在營業,不過這旅店已是第三流的旅店了。郁達夫上班的《星洲日報》報館也在附近的羅賓申路。

下面我根據本人在一九六九年寫的一篇文章(以英文寫,未發表),再加上近年的新資料,報告一下郁達夫在一九三八年十二月廿八日抵達新加坡至一九四二年二月四日乘船逃亡到印尼群島的這段時間,他如何身兼多重身份、偽裝成文化人、商人、日軍翻譯員逃亡,那刻的複雜寫作與生活。

最佳賣點 : 揭開你所未見的郁達夫南洋異域夢幻!他筆下的浪漫,竟深藏參與本土社會的反殖民神話與民族覺醒。從傳奇到多元解讀,邀你一同探索「郁達夫在南洋」!