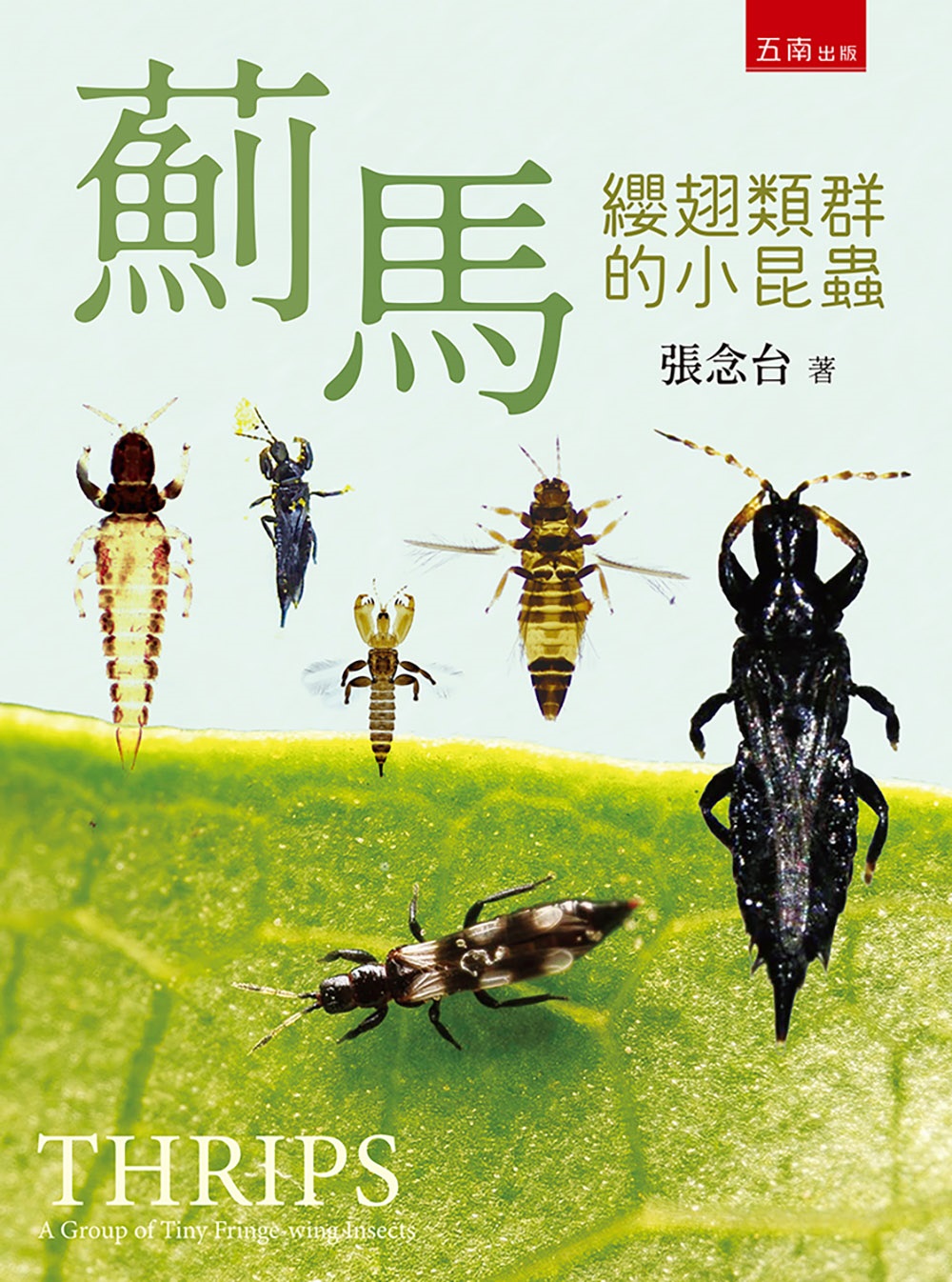

薊馬: 纓翅類群的小昆蟲

| 作者 | 張念台 |

|---|---|

| 出版社 | 五南圖書出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 薊馬: 纓翅類群的小昆蟲:薊馬,一種形微體小的昆蟲,經常對重要經濟作物造成危害。薊馬主要透過其口器吸食作物組織,如葉片、花果和果實等。受攻擊的作物,受損部位最初會 |

| 作者 | 張念台 |

|---|---|

| 出版社 | 五南圖書出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 薊馬: 纓翅類群的小昆蟲:薊馬,一種形微體小的昆蟲,經常對重要經濟作物造成危害。薊馬主要透過其口器吸食作物組織,如葉片、花果和果實等。受攻擊的作物,受損部位最初會 |

內容簡介 薊馬,一種形微體小的昆蟲,經常對重要經濟作物造成危害。薊馬主要透過其口器吸食作物組織,如葉片、花果和果實等。受攻擊的作物,受損部位最初會出現銀白色斑點或條狀斑紋,隨著情況惡化,這些斑點會轉變為褐色的傷口,甚至造成果實畸形。如未能有效抑制薊馬族群密度,除了嚴重影響作物的收成,還可能成為病害的傳播媒介,因此提早識別並採取措施是防治關鍵。 作者致力於薊馬族群監測與研究逾三十載,本專著即為其心血結晶,五篇30章,循序且全面地探討薊馬的分類與親緣、構造與功能、生物學與生態學、薊馬與其他生物的交互作用,最後各論幾種重要薊馬。除可作為大專院校蟲害管理及植物保護相關課程之授課教材,或農業害蟲研究人員之參考資料,亦可提供農民田間管理之策略參考,把握「預防勝於治療」的原則,達到作物健康管理之目的,期望本書能對農業蟲害防治帶來很大助益。

作者介紹 張念台學歷美國佛羅里達大學昆蟲線蟲系博士現職國立屏東科技大學植物醫學系名譽教授經歷國立屏東科技大學教務長國立屏東技術學院圖書館館長國立屏東技術學院技術合作處處長專長植物保護、昆蟲生態、經濟昆蟲

產品目錄 審閱序自序第一篇 分類與親緣第1章 毫釐絲忽:概說纓翅薊馬第2章 琥珀化石:探薊馬前世與親緣第3章 分類系統:摘記專家與薊馬鑑別第二篇 構造與功能第4章 機會主義:看薊馬取食與適存第5章 觸角複眼:談薊馬環境感知第6章 流體動力:薊馬纓翅的多態與飛翔第7章 無翅短翅:攸關錐尾薊馬棲所適應第8章 棲地環境:引導管尾薊馬多樣翅型第三篇 生物學與生態學第9章 生命史(表):估測薊馬族群消長第10章 群聚群飛:涉薊馬分散與擇偶第11章 白黃綠藍:選寄主薊馬有偏好第12章 氣管呼吸:水生薊馬怎麼辦第13章 鳥巢獸穴:薊馬被動或主動播遷第14章 供餐宜居:造癭薊馬與薊馬癭第15章 造癭護癭:促薊馬社會性演化第16章 基囤棲地:細說食菌薊馬第17章 菌孢苔蘚:亦見寬管薊馬出沒第18章 叮咬吸血:薊馬皮炎症確非奇談第四篇 與其他生物的交互作用第19章 穿飛萬花:觀薊馬訪花與傳粉第20章 花捕食:遭襲薊馬屢成魚肉第21章 殺薊馬:大自然防治紅蜘蛛的禮物第22章 捕蚜獵蝨:但看錐尾亞目捕食性薊馬第23章 食蚧襲蟲:管尾薊馬類群也有獵食者第24章 盾蚧殺手:莫若褐帶翅虱管薊馬第五篇 各論幾種薊馬第25章 孤雌兩性:難懂三世系蔥薊馬的生殖第26章 訊息化學:腹鉤薊馬腹尾常攜保命水第27章 形態相似:兩榕樹薊馬難區辨第28章 護國神山:當年樟腦產業與樟薊馬赴美第29章 蓮花化生:小黃薊馬危害可用智能測第30章 風險評估:力阻西花薊馬入侵參考文獻

| 書名 / | 薊馬: 纓翅類群的小昆蟲 |

|---|---|

| 作者 / | 張念台 |

| 簡介 / | 薊馬: 纓翅類群的小昆蟲:薊馬,一種形微體小的昆蟲,經常對重要經濟作物造成危害。薊馬主要透過其口器吸食作物組織,如葉片、花果和果實等。受攻擊的作物,受損部位最初會 |

| 出版社 / | 五南圖書出版股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264232555 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264232555 |

| 誠品26碼 / | 2682974743008 |

| 頁數 / | 600 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 26*19*2.7 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 1200 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 【審閱序 薊馬非馬,何也?】

記得是在去年十一月二日的中興大學昆蟲學系系友會活動,遇到久違的張念台教授,中午的餐敘飯飽酒足之後,張教授提及他撰寫中的薊馬小書即將完稿,擬請我指教及寫序;我和張教授的交情逾四十年,老友的盛情邀請難卻,雖然我不懂薊馬,但我深感榮幸當場慨然允諾。在年關將至的十二月二十七日收到張教授來信再次邀請及附寄書檔,電子檔的頁數超過四百頁,是一本長篇幅的著作。本人有幸在出書之前拜讀全書初稿,深感內容豐富多樣,極具學術參考與應用價值,衷心樂意向讀者推薦這本好書。

張教授是昆蟲學界的南霸天,1984年獲美國佛羅里達大學博士學位後旋即回國,任教於屏東農專植物保護科(現屏東科技大學植物醫學系)至屆齡退休,長達三十一年的教學生涯培育不少英才。張教授的學術專長為昆蟲生態學和蟲害管理,具生態人文的素養和解決實務問題的能力;他的研究主軸之一以薊馬為題材從事相關研究,教學四年後發表多篇薊馬為主題的論文,獲升等為教授,師生戲稱為「薊馬教授」。除了教學和研究的傑出表現外,張教授在學術行政上也有輝煌的經歷,先後擔任屏科大圖書館館長、農業試驗中心主任、技術合作處處長、植物保護系系主任及教務長等職,也獲推選為台灣昆蟲學會第十二屆理事長;2015年並以對臺灣農業安全、教育與推廣貢獻卓著,榮獲全國十大傑出農業專家獎,獲獎的重要事蹟包括完成經濟作物檢防疫重要薊馬數位圖形查詢資料庫之建置,與積極推廣鑑定教育訓練。退休之後,張教授仍關心植物醫學的發展,我們曾共同為推動植物醫師法而發聲,雖然已無實質影響力了。

薊馬不是馬,那麼是何許動物呢?簡言之,薊馬是昆蟲綱纓翅目昆蟲的通稱,農友稱為「刺馬」(臺語音讀:tshì-bé)。植物保護人員對於具農業經濟重要性的薊馬種類,耳熟能詳的如近年危害嚴重的小黃薊馬、南黃薊馬和入侵的西方花薊馬,也可能略知有捕食性的薊馬,如高橋食蟎薊馬會覓食草莓園內的二點葉蟎發揮生物防治效能;但我看了此書才知道薊馬的食性多樣性,即使是植食性的西方花薊馬在某些情況下會以葉蟎卵作為補充食物,此種兼性捕食提升其在逆境中的適存值;也更驚訝約有50%的薊馬種類取食真菌菌絲,甚至吞食孢子。本人有幸拜讀,收獲良多,套句流行語,真是長知識了。

本書內容充實且完整,分為五篇共30 章,第一篇「分類與親緣」及第二篇「構造與功能」為薊馬生物學的基礎知識,第三篇「生物學與生態學」內容多樣,包括生命史、分散、寄主選擇偏好、多樣的食性和棲地,第四篇「與其他生物的交互作用」專論薊馬的訪花傳粉、薊馬被花蝽捕食及薊馬捕食蟎類、蚜蟲和介殼蟲的種間關係,第五篇「各論幾種薊馬」包括數種植食性薊馬的專論。基本上每章都是獨立的,其寫作方式如同科學綜述文章(review article),每章起頭先略述和該章主題相關的領域背景訊息,包括其他生物和昆蟲共通的現象,讀起來不會單調枯燥,接著張教授以其獨特的由人、事、時、地、物元素構成的自然史(natural history)文體敘述其彙整的薊馬知識,引導讀者進入之後的各小節內容,例如在論及「取食真菌孢子的薊馬」的小節中,張教授寫道:「加州大學河邊分校昆蟲系的莫爾斯和霍德爾(J. G. Morse and M. S. Hoddle)兩位教授,在2006 年綜論入侵薊馬生物學的報告中曾提到,在(當年)已知近六千種的薊馬中,約50% 的物種以真菌菌絲或孢子為食,而約40% 以雙子葉植物或草類的活組織為食,其餘的10% 則利用苔蘚、蕨類植物、裸子植物、蘇鐵或捕食維生」。猶如在講故事,讓讀者一目了然;各文章之最後為簡短的結語並列參考文獻於書後。全書有關人名、學名和地名大多附中英文名,對於重要名詞的意義也在文章中加以註解,以方便讀者的閱讀及查對,並附數百餘張照片、玻片圖和繪圖,可見其用心之深。

整體而言,本書主要內容為探討薊馬的多樣性,包括物種、構造、生活史、翅、食性、生殖的多樣性,以下相關文句摘自本書,在此先分享讀者,深入的討論請讀者參見各章節:「纓翅目(化石種類不算)錐尾亞目下有紋薊馬科、斷域薊馬科、異薊馬科、黑薊馬科、食孢薊馬科、窄薊馬科、薊馬科與烏澤薊馬科等八科共328 屬。而管尾亞目僅有管尾薊馬科一科內含管薊馬亞科與寬管薊馬亞科二亞科計457 屬。現今世上纓翅目薊馬已超過六千五百個物種」。「薊馬的右大顎針退化,不對稱的刺吸口器成為它們最明顯的特徵;就構造而言,薊馬口器應稱為刺吸式,而不能因取食後造成的銼狀傷口稱其為銼吸式」。「薊馬的生活史介於完全變態類和半變態類這兩種變態類型之間;薊馬應該和雄性介殼蟲與完全變態的內生翅類(成蟲之前都不見翅)的昆蟲放在一起,屬於完全變態類」。「雌、雄都有具長翅、短翅及無翅種類;基本上,翅的二態或多態型是環境,而非親本遺傳,所誘導演化造成的」。「除了取食植物葉片、花粉或造癭之外,至今還有許多薊馬,尤其管尾亞目,生活在落葉或枯木上以真菌菌絲或其孢子為食,也有部分薊馬捕食葉蟎、粉蝨卵、甚至介殼蟲者,最近有人還發現有薊馬竟然外寄生於角蟬身上,看來薊馬的寄主食物範圍相當廣泛」。「薊馬是昆蟲界中少數所有物種都是單雙套體決定性別的類群,這是一種特別由染色體倍數來決定性別的系統,其中未受精的卵成為單套染色體的雄性,而受精卵則成為雙套染色體的雌性」。

薊馬體小,研究不易,國內相關研究以具農業經濟重要性種類為主,目前坊間有關薊馬的專書寥寥無幾,據知只有重要薊馬圖說、寄主植物名錄及分類專論等書,而廣泛討論薊馬的基礎生物學與生態的書籍則少之又少。《薊馬:纓翅類群的小昆蟲》一書是張教授以細膩的文筆將薊馬的生物學和生態學編織在一起,內容豐富但淺顯易懂,可作為薊馬學的入門書籍及提供植物保護相關領域專業人員的參考,本人企盼此書的問世能吸引更多後起之秀加入薊馬研究的領域。

吳文哲 博士

國立臺灣大學昆蟲學系名譽教授

【審閱序】

張念台教授在美國佛羅里達大學讀完昆蟲學博士,即回國任教於屏東科技大學,第一次看到他是在當年昆蟲學大會,我見一位瀟灑男士,穿著正式西裝外套與白襯衫,卻搭配牛仔褲,就知道此必是有新穎觀念,不盲目追隨傳統的人物。後來因張博士亦研究薊馬,我曾與他交換標本,共同鑑定薊馬種類,討論薊馬問題,言談間更得知他治學嚴謹,由微而入博,是昆蟲研究界菁英。

臺灣早期昆蟲研究多偏重於鱗翅目或鞘翅目等大型害蟲,因其在農業上造成經濟損失,作物生產時需要予以防除。直到1970年代南黃薊馬在南部開始發生,危害瓜類、豆類等多種作物,薊馬這類小型害蟲始逐漸受到較多重視,繼而因農作物大量外銷近鄰日本,卻常因貨品藏有薊馬而遭受到檢疫障礙,此外也有薊馬傳播植物病毒的問題,要解決這些問題,農業試驗所與試驗改良場所還有大專院校遂紛紛展開薊馬類研究。

張教授博學多能,亦投入薊馬類研究,與我可算對薊馬有相同興趣的老友,我倆經常在各種會議中相遇,言談間只能簡短交換心得,我也經常由他發表之研究報告而得知他研究方向與成果。我倆退休時間相近,退休後亦曾在農試所研究室中會面,當時我正在撰寫英文版的臺灣薊馬種類,我邀他來我退休研究室一起工作,他沒有答應,說要自己在家寫。

我聽聞他寫薊馬文章也有一段時日,直至看到他的書稿,才知道是一本材料如此豐富的作品。本書內容精闢詳實,自遠古化石薊馬敘述到現今的問題薊馬,諸多引用世界文獻,包羅各國薊馬研究者。全書區分為:分類與親緣、構造與功能、生物與生態學、與其他生物的交互作用,以及幾種薊馬各論。熟練的文筆,能將原本枯燥無趣的知識,化為精彩的文章。尤其難得的是每個章節之前均冠以畫龍點睛的四字標題,篇篇吸引讀者,使讀者對於原本排拒的薊馬相關資訊,如今亟欲一窺究竟,加以了解,實屬難得。

張教授自退休後,不改學者本色,博覽中外書籍,廣泛收集資料,數年來孜孜於書寫,如今完成此一巨著,不唯展現其學者風範,更嘉惠後學者,為昆蟲類—尤其薊馬研究留下珍貴典籍。

王清玲

2025 年元月

【審閱序】

此馬非彼馬,與人類所熟悉的大個兒馬比起來,小小的薊馬就連昆蟲學家都不一定看過,更遑芸芸眾生了!若非它們在農作上的「偉大貢獻」,人類可能還真看不見它呢?薊馬之所以為薊、之所以為馬,作者有詳文交代,在農業上不可不棄的角色也深有論述;簡單地說,薊馬能有今日,可能是三億天二億夜所造成的。在作者旁徵博引下,各薊馬及昆蟲有關文獻情資精細掌握,分章立段娓娓道來,可謂上窮碧落下黃泉,雖非嘔心瀝血之作,已形構出一本薊馬的百科全書。

作者熟知生物學及昆蟲學各方知識,所述觸及各類專業知識與現象,也藉由薊馬之口描述了昆蟲諸多分類、生態、行為、毒理、生理及防控等現象,增廣讀者對昆蟲各方構造功能與其在生態演化上的意義。科學文獻枯燥繁雜,究窮文獻之能涉及諸多學名更迭及其命名者的貢獻,作者對命名歷史的明確引述,並不時點出該物種、屬或科的重要分類特徵,若非分類學絕頂高手,實無法有此輕鬆自如的掌控,能精準點出如此專業的辨識特徵。

書中對文獻的考究及嚴謹性,可在其近千種的昆蟲學名、同物異名、學名更迭及物種先行權論述的歷史裡便可看出。作者也讓讀者恍如親歷其境、走入分類命名的時光隧道,歷史典故信手捻來、娓娓道出精彩的命名故事與同物異名的始末;並藉由薊馬各項特徵及習性的論述,進而衍生介紹了很多昆蟲重要的特徵及功能,如口器起源、翅膀起源、翅的動力學等大家關注有趣議題及知識。在論述眾多昆蟲特性及功能方面,均會概略說明相關基本知識,讓讀者先行掌握各敘述主題特性,才進入較科學性的論述,讓讀者可游刃有餘的延伸閱讀,有時也會讓讀者以輕鬆的方式獲得一些各式各樣的昆蟲常識。書中諸多明確詳細實驗數據的陳述雖稍嫌繁瑣,確也呈現其應有的科學文獻價值,可直接引用;不需要回頭搜尋確認原始文獻數據,即有其閱讀原始文獻的參考價值。

作者窮究文獻後的融會貫通,也不時串聯出非正式文獻的小典故,這些是無聊的分類故事始末,但一清二楚,已是作者與古人異時空交會下所迸出的火花,恍如追蹤報導般親臨其境,目睹了當年諸多分類學者的分類判定與荒謬作為。本書相關科學知識論述或許有點艱澀,但不時有口語化的親切金句,如「公說公有理、婆說婆有理」道出昆蟲諸多特性,增添本書閱讀上的流暢性;自然輕鬆道出諸多專有名詞、習性及現象,也讓讀者不自覺印象深刻而增廣見聞。

學識淵博或許承擔過重,此極古窮今之作,已是薊馬百科全書;藉由薊馬,進以說明其在昆蟲的普遍特性,也增廣了昆蟲知識;不時出現輕鬆豪邁的金句與動人的古詞相輝映,更讓讀者有抑揚頓挫的驚豔與輕鬆,相信讀者在獲得此書後,將愛不釋手,一篇接一篇,直至封底方釋卷。

葉文斌

國立中興大學昆蟲系主任

2025.05.19

自序 : 【自序 千秋蟲事話薊馬】

說實在的,寫這本書並不在我退休後生活的規劃之中,當初看著學校實驗室搬回家許多有關薊馬的玻片、標本、文獻與書籍,心想:這些東西在斷捨離後就將消逝,不但可惜也甚遺憾,於是試著選些這類群有趣的主題著手整理與記述。首篇談遠征美國的樟薊馬於2019年底寫成,期間搜尋資料、閱讀文獻、比較考證,自覺確有減緩癡呆之功效。然而時光匆匆,一年後才又完成介紹危害蓮花的小黃薊馬、帶著腹尾忌避物的腹鉤薊馬、孤雌生殖的蔥薊馬,以及盾蚧殺手褐帶翅虱管薊馬等四篇初稿。這之後,才想到若要全面介紹纓翅這類群的小昆蟲,那就應該規劃一個完整的架構,系統性地從薊馬的分類與親緣介紹起,再以口器、觸角、眼與翅等形態構造及功能作用的複雜多樣,來關聯這類群中不同物種的生物學與生態角色—如孤雌生殖、群聚群飛、訪花傳粉、寄主偏好等等。撰寫的工作斷斷續續,直到最後寫完造癭薊馬與薊馬癭兩章,抬頭一看已是2024年的歲末了。完稿30章,竟花了五年的時間,老驥伏櫪猶覺力有未逮。

薊馬,多數人對其毫無所悉,即便學習生物甚至昆蟲系的學生,也對其相當陌生。倒是農友們,尤其溫網室栽種蔬果花卉者,這些年因為一些薊馬的嚴重危害,而得知這類體小難見與不易防治的昆蟲。其實地球上所有類群的生物,不論體型大小或構造簡繁,都有其適存的特性與生態上所扮演的角色。薊馬也一樣,除了危害農作物的一些物種之外,更多的是食孢、噬菌、造癭、傳粉與殺蟎、獵蝨的繽紛生命與演化驚奇,以及它們在生態系中與其他生物錯綜複雜的交互關係。這些都是本書想介紹給各位的。

執筆時,雖然總想寫得通俗平易些,奈何對象愈是小眾,科普的難度也愈大,像介紹花薊馬時,若不附上學名Thrips hawaiiensis,就可能與臺灣花薊馬(Frankliniella intonsa)混淆,這是完全不同屬的兩種薊馬。又像國外學者名字若不附上其英名,可能又與其他著作中的譯名不同。更如一些專有名詞,像同資源群(guild),若不解釋「指同一生態系中,利用相似資源或以相似方式獲取資源的物種」,則易讓人誤會為公會、行會,而不知所云。凡此種種都可能造成閱讀障礙,讓讀者卻步。這除了怪筆者寫作功力不夠外,只有請讀者多擔待了!

感謝提供各種地球上生物資料的全球生物多樣性資訊機構(GBIF, Global Biodiversity Information Facility)、向世界公開生物多樣性文獻的生物多樣性遺產圖書館(BHL, Biodiversity Heritage Library)以及許多網路上開放取用的期刊與文獻,沒有這些單位、機構、昆蟲學者與薊馬專家的無私努力,三百多年來世界累積的昆蟲相關資訊實難以藉由網路而流通。本書也難以呈現諸多的薊馬物種資訊、玻片與圖樣。

同樣要感謝屏東科技大學植物醫學系過去實驗室的助理與同學,他們協助薊馬採集與相關的研究功不可沒。系上陳文華教授與中興大學昆蟲系的葉文斌主任,他們無私地在我退休後提供實驗室的設備與資源,讓我鏡檢玻片與錄製圖像使本書得以完善。也要感謝書中提供精彩圖片的同儕與朋友。更要感謝成書後臺大昆蟲系吳文哲榮譽教授、農試所薊馬專家王清玲博士及興大葉文斌主任的審閱指正,並慨允為序。我想,讀者開卷若有所獲,將是對前述所有致謝對象最大的回報吧!

本書付梓之時,正值驪歌響起、各校舉辦畢業典禮的六月,驚覺自己大學畢業已半個世紀,謹以此書,作為畢業五十週年的紀念,更作為對所有默默培育力量的致意。

張念台

2025.05.08

內文 : 第1章 毫釐絲忽:概說纓翅薊馬

生物學家哈思克(David George Haskell)在田納西州東南一座山坡老生林地,選了直徑一公尺、他稱之「曼荼羅」(梵語mandala)的一小塊地,經過一年的仔細觀察,記錄這個小小「樣區」內從土壤、菌類、昆蟲、植物到鳥獸的終年變化、交互作用以及帶來這塊「曼荼羅」地、甚至整座森林的生意與風景。寫成《森林祕境:生物學家的自然觀察年誌》一書(蕭寶森譯,商周出版)。不錯,像他一樣要能從一粒沙看世界,確需有讀萬卷書的博學多聞,但要從一朵花見天堂,其實還需能融入大自然的開闊胸襟吧。

如果你看多了談甲蟲的書、見多了各處的蝴蝶,如果你賞過了螢火蟲、聽多了蜜蜂傳粉釀蜜的故事,那繽紛多樣的昆蟲世界中或許還有你根本不知道的「薊馬」。當然,如果你是「內行人」,認為昆蟲學教科書中「纓翅目」談的太少,覺得關於薊馬還有許多值得認識的,那就讓我為你說說這種形微體小、卻相當有趣的蟲子吧(圖1-1)。

話說從頭,昆蟲是泛甲殼類(pancrustacean)的六足無脊椎動物,早在侏儸紀恐龍時代之前,昆蟲就可能出現在地球上了,當1928 年科學家報導從英國蘇格蘭的古老紅砂岩中挖出了有毛翅的萊尼蟲(Rhyniognatha hirsti)化石之後,依據它的大顎結構,六足昆蟲(Insecta)源出歷史就被認為應在4.38 億至4.08 億年前的泥盆紀(Devonian)早期了。當然億萬年來地球氣候的變遷,不只一次的毀滅了一些遠古的昆蟲,但也多樣化了演化中的它們,持續至今的現代昆蟲(包括薊馬)大約都自三疊紀(2.5 至2.0 億年前)起陸續出現於地球的舞臺。

節肢動物門、昆蟲綱中跟頭蝨、椿象祖先近親的纓翅目(Thysanoptera)之名是來自希臘語(thyasnos = fringe 緣毛;pteron = wing 翅),此目昆蟲英語普通名為“thrips”(單複數都要加s),也是源自希臘語“θριψ” 的拉丁名詞,意為木頭蛀蟲(wood-worm),西班牙語則稱「植物蝨子」(piojitos de planta)。說起來蠻尷尬的,早先人們認知的“thripes” 並非今天我們所說的薊馬,杜克大學(Duck Univ.)1658 年出版愛德華.托普塞爾(Edward Topsel)所著的《四足獸、蛇與昆蟲歷史》(The History of Four-footed Beasts, Serpents, and Insects)書中「談蔬菜上有六足的蟲與樹中第一隻蟲」的第19 章(第1,082 頁)中提到「⋯⋯那些在堅實和乾燥的木材中繁殖的蟲稱為薊馬⋯⋯ 」。再由他對此蟲「體白、頭黑或褐紅,六根細足近頸部,⋯⋯ 」的描述令人懷疑當初所謂的“thripes” 是一種木材中的某種甲蟲(幼蟲),或由他的繪圖(圖1-2 左下角)看來,至多是指枯木上食菌的薊馬吧。

日本稱呼薊馬(アザミウマ)的由來,網路上說是古時候關西地區的孩子們採摘薊花,在手掌上輕輕拍打,一邊唱著「ウマデー、ウシデー、馬出よ!牛出よ!」的歌,一邊爭搶從裡面爬出來的黑色和黃色昆蟲而產生的。至於中文稱其為「薊馬」的源由我卻一直查不出來,「薊」是一種菊科薊屬(Cirsium)有刺針、開穗狀小花的草本植物,會不會早年人們常見它出現於遍生路旁、野地與山林的這類植物(尤其是花)上,而給了這名稱?不知道!

直到此書付梓前,央請博學多聞臺大昆蟲系吳文哲教授審視時,他寄來1967年汪仲毅所編《六足行》雜誌中向禺先生寫的〈垂翅毛如纓絡Names of Thrips〉短文,提到薊馬為日名,臺灣此名首見於1911 年楚南仁溥〈臺北產薊馬四種〉文中。之後昆蟲學家陳世驤1940 年創「螞」為薊馬的合體名。中國科學院昆蟲學家蔡邦華院士則曾引用爾雅的「蠓」為其名。至於“Thysanoptera” 則是1935 年由中國昆蟲學奠基者之一、熱帶作物害蟲與等翅目分類專家尤其偉翻譯為「纓翅」。這樣看來此類小昆蟲的「纓翅目」中名,乃取其翅狹長、翅緣有長毛的形態特徵。而其俗名「薊馬」則依其喜棲薊屬植物習性上的特點而沿用日名。

現在讓我們先看看下圖,你能算出這小片芒果嫩葉上有多少隻小黃薊馬(Scirtothrips dorsalis)嗎?更重要的,由圖1-3 葉片主脈與小黃薊馬的比例,各位可以了解這種昆蟲有多麼「纖微」了吧。

薊馬這類昆蟲體型有多小?一般長約0.5-2.0 公釐,有前後狹長的翅二對,特別的是翅緣具纓狀纖毛。這類群的特徵還包括具不對稱的針狀剌吸式口器、足節端部具胞狀囊等。薊馬觸角四至九節。藉翅脈之有無與產卵管的位置,區分為兩大亞目—錐尾亞目(Terebrantia)與管尾亞目(Tubulifera)。此二亞目薊馬外觀的不同在於前者翅具有簡單翅脈、腹末端圓錐狀,雌蟲可見發育完整彎刀般的產卵管(圖1-4);而後者翅上無翅脈、腹末端為管狀,且雌蟲不具外露鋸狀的產卵管(圖1-5)。

過去對於薊馬的探討不甚熱衷與遭昆蟲學家們的漠視,主要是因它們相當微小不易發覺或觀察研究。早年美國麻州農業學院的海因斯(Warren E. Hinds)就甚為感慨,而且認為還有另一原因:可能是這類群的昆蟲定位不明、難以著手探討而遭忽視,像最早我們熟知的生物學之父林奈(Carl Linnaeus),就認為它們屬於半翅目,將其置於半翅目介殼蟲屬(Coccus)之後,接著有人認為它屬直翅目(Orthoptera),還有人認為它是假脈翅目(Pseudoneuroptera)昆蟲。直到1900 年左右,各類薊馬才有了自己歸屬的家—纓翅目(Thysanoptera,也有人稱其泡足目Physopoda)。

即便二十世紀後,薊馬還是鮮為學者注意,遑論一般大眾更無認識它們的機會。就像麥可.恩格爾(Michael S. Engel)2018 年所著Innumerable Insects: The Story of the Most Diverse and Myriad Animals on Earth 一書(此書中文版《蟲之道》2024 年由遠足文化、大家出版社出版),談及各類昆蟲,小型者如跳蟲、雙尾蟲、蝨子、跳蚤等都有精彩的介紹,唯獨薊馬未見一言半句的提及,確令人相當遺憾。

包含嚙蟲、真蝨、薊馬和半翅目四類昆蟲的準新翅類群(Paraneoptera)中,纓翅目與半翅目被視為姊妹群(sister group,指親緣關係最近的兩個分類支系,二者由同一祖先分化而來)。按照最新的文獻,纓翅目(化石種類不算)錐尾亞目下有紋薊馬科(Aeolothripidae)、斷域薊馬科(Fauriellidae)、異薊馬科(Heterothripidae)、黑薊馬科(Melanthripidae)、食孢薊馬科(Merothripidae)、窄薊馬科(Stenurothripidae)、薊馬科(Thripidae)與烏澤薊馬科(Uzelothripidae)等八科共328 屬。而管尾亞目僅有管尾薊馬科一科(Phlaeothripidae)內含管薊馬亞科(Phlaeothripinae)與寬管薊馬亞科(Idolothripinae)二亞科計457 屬。現今世上纓翅目薊馬已超過六千五百個物種(1)。

由於體小,屬於纓翅目薊馬的物種鑑定得先製作玻片,方便於顯微鏡下觀察。除了蟲體的觸角、頭、足、翅、體等需舒展平整的鋪於載玻片上,再覆以蓋玻片並封埋,更重要的是要附上標籤,習慣上我們會在標本右方記錄採集地點、寄主、採集時間與採集者(拉丁文“legit” 簡寫為leg.),左方則為該標本的學名、性別、標本模式及鑑定者(拉丁文“determinavit” 簡寫為det.)姓名。玻片標籤提供了該標本詳盡的資訊,是存證與研究的重要參考依據(圖1-6)。

首先簡單地描述一下顯微鏡下薊馬的形態特徵,也讓大家先熟悉一些專有名詞,有利於後續的閱讀。錐尾亞目薊馬的構造與分類特徵如圖1-7,而管尾亞目薊馬的形態特徵則如圖1-8:

口器與食物

「蟲以食為天」,薊馬取食的口器在昆蟲綱中算是較為特別的,其大顎、小顎都特化為針狀,更因右大顎退化成為不對稱型的剌吸式口器,近年來學者對不同薊馬口器的顯微結構有詳細的研究,他們多主張薊馬口器並非所謂「銼吸式」(rasping-sucking type),而是屬於「剌吸式」(piercing-sucking type),原因是各種植食或捕食性薊馬攝取食餌的汁液時,都先將包藏大、小顎口針的口吻(mouthcone)置於食物上方,而後以其內唯一實心之左大顎穿剌表面,再將有凹槽之左右二小顎針相合組成管狀刺針,伸入傷口吸食(圖1-9)。即便是取食真菌孢子,有5-10 μ 寬的口針之大管薊馬亞科(Megathripinae)薊馬,也是如此吸食汁液。早年俄羅斯聖彼得堡大學昆蟲系的格林菲爾德(E. K. Grinfeld)教授就認為,少了右大顎乃是遠古薊馬祖先為了取食孢子與花粉的適應演化結果(2)。除了取食植物葉片、花粉或造癭之外,還有許多薊馬生活在落葉或枯木上以真菌菌絲或其孢子為食,也有部分薊馬捕食葉蟎、粉蝨卵、甚至介殼蟲者,最近有人還發現有薊馬竟然外寄生於角蟬(treehopper)身上,看來薊馬的寄主食物範圍相當廣泛。

不論那種食餌,薊馬取食的過程中,從接觸食物表面、伸出大顎、再以小顎針吸取汁液,而後食物經過食道、圍食腔(cibarium)進入腸道。此過程中並無對食物(尤其植物)作「銼磨」的動作或現象,稱其口器為「刺吸式」才是正確的。至於植物葉片受薊馬吸食後常呈現「銼狀」傷口,這是因為針狀大顎探剌、保持傷口開啟與小顎針出入剌吸組織的結果,植物葉片受害嚴重時會呈褐化、皺縮、扭曲,甚至萎凋之現象。

觸角與感覺

薊馬觸角呈鞭狀,各節形狀隨種類不同而異,而其數目雖為四至九節,但通常觸角由七至八節組成,而有些薊馬在觸角的第三或四節常有叉狀或單一的感覺錐(sense cones)構造,此為分類特微之一。當然鑑定時,以觸角節數來分類,有時會有困難,我們就不止一次發現少數薊馬標本(像圖1-10 的豆花薊馬Megalurothrips usitatus)其左右觸角節數竟然不同,因此需配合其他特微來區別不

同的屬、種。

昆蟲觸角包含許多感覺器官,可以感知環境線索並可充當機械與化學感受器。薊馬觸角上除了第三、四節上的感覺錐外,還有其他嗅覺和味覺的感受器也與其他昆蟲一樣能檢測和區分重要的氣味,以識別配偶和辨別寄主食物。甚至小黃薊馬的觸角還被發現有感測溫濕度的功能。當然,因應不同的行為、齡期、性別與物種,薊馬觸角上的感覺器種類、數量與功能都會有不同,像最近北京中國農大的Yan-Qi Liu 等人就查出了危害苜蓿的三種薊馬,它們觸角上就有錐形(sensilla basiconica)、刺形(chaetica)、腔內(coeloconica)、毛形(trichodea)、鐘形(campaniformia)以及腔形(cavity)等等感覺器,能偵測與辨認各種外在的化學或物理刺激(3),這種感知外在環境、攸關生死與適存的器官,我們後續會談,其構造與功能複雜程度遠超過我們的想像。

複眼與單眼

薊馬二複眼分別位於頭前側兩方, 這和其他昆蟲一樣, 其構成的小眼(ommatidia)數目隨種類不同而異,通常約有30-80 個,這些小眼是微小的獨立感光單元,由角膜、晶狀體和區分亮度與顏色的感光細胞組成。它們的視覺功能也與其他昆蟲一樣,由各小眼對物件不同方位部分的獨立成像,再輸入組合而成完整的圖像,當然也能區辨明暗、顏色與物件的移動。視覺除了可助昆蟲覓食與尋找配偶外,還能進行趨光、偽裝或體軀著色、偵測藏身處所與地標、尋得產卵地點等等行為。藉由薊馬對不同顏色之偏好,我們能對其進行誘集。

薊馬成蟲複眼之間還常有單眼(ocellus,複數為ocelli)三個,對昆蟲而言單眼是單純的光接收器(photoreceptor),不能接收圖像,只能受光照強度變化所影響。而薊馬三對單眼剛毛(Ocellar setae)排列位置也是分類依據(圖1-11)。近年甚至有人認為其單眼還能感應大氣電離子的變化,而影響薊馬的群聚與遷飛。

翅與飛翔

昆蟲覓食、求偶、產卵、避敵、分散、遷移等等許多為自己、族群或整個物種生存的活動,最成功的演化便是成蟲有了翅。薊馬成蟲有細長的翅兩對,翅邊緣有長纖毛,翅脈簡單,錐尾亞目的薊馬此種纖毛約占前後翅總面積的80%,且翅上還著生微毛(microtrichia),並具前緣脈及兩條縱脈,脈上則著生粗短剛毛;有些薊馬除翅縱脈外,尚有明顯的橫脈。相對地,管尾亞目薊馬前翅則無翅脈,翅上亦不具微毛(圖1-12)。如果注意看它們停下時,錐尾亞目薊馬的雙翅是平行放在腹背上方,而管尾薊馬的雙翅則相互交疊於背方。

薊馬為微型昆蟲,翅長約僅0.8-1.6 mm,寬約0.2-0.4 mm,飛行力甚弱,飛行速度每秒約只5 cm。就黏性流體力學的觀點而言,其飛翔時慣性負載(inertial load)低,翅受阻於氣流,而使其上舉力小於拖拉下降之力量而難於飛行。怎麼辦呢?演化給它的解決方案是翅緣長出纖毛(fringe cilia),除了後翅前緣外,薊馬翅緣纖毛的基部都卡在細長的纖毛托座中(socket)樞轉,飛行時會被鎖定在打開位置,使翅面積加倍。正如同其他微型昆蟲(像某些寄生蜂)在翅緣也生有纖毛的目的一樣,這是使其翅上舉的阻力減小。另外相對簡化的翅脈則是為了使翅拍動時,翅後緣不致變硬而翅傾斜角度可望加大,進而降低下拖力達成飛翔的功能。

當然,薊馬的纓翅對其飛行最大的幫助,其實是讓蟲體在空中長時間的停留,以便風與氣流將它們吹到很高、很遠的地方。早年華盛頓美國農業部的格里克(P. A. Glick)利用飛機在1,000 英尺以上空中捉到的薊馬就至少有十種之多,而一萬英呎(3,100 公尺)以上的高空則捕到過美東花薊馬(Frankliniella tritici)與禾簡管薊馬(Haplothrips graminis)(4)。乘風分散其實具有相當的適存意義。其他有關薊馬翅的源起、演化、流體運動及作用等更是有趣的話題,我們也會在另一專章中再談。

足與胞狀囊

薊馬前、中、後胸部共有足三對,上生剛毛。各足也和一般昆蟲一樣,從近體端向外分基節、轉節、腿節、脛節與跗節,跗節一或二節,末端有爪一至二支,特別的是跗節前端具一個明顯的胞狀囊(bladder),這是纓翅目又稱泡足目的原因,此囊狀物藉由血淋巴壓(hemolymph pressure)的變化而可翻轉,加上前端有齒狀突起,是薊馬攀附爬行葉片或花果時不至滑落的支撐物(圖1-13)。加拿大亞伯塔大學的薊馬解剖學大師赫明(B. H. Heming)曾特別撰文,說明了薊馬足的前跗節由一般昆蟲所具的褥墊(arolium)構造變大,再與鉤狀爪(ungues)邊緣癒合變形特化成胞狀囊的構造,並提出此構造可能與逃逸機制有關的隨機源起論點(5)。

其實薊馬以足爬行是其最主要的移動方式。除了爬行外,另有少數的棍薊馬(Dendrothrips sp.)能將後足摺於胸下方,再彈起跳躍。更有像叉突碩管薊馬(Dinothrips spinosus)雄蟲,其前足跗節有大齒突、脛節側有小齒、腿節膨大,再加上前胸兩側的叉突,有如全副武裝的刀鋒戰士,這樣齊全的戰鬥裝備所為何來(圖1-14)?另外,以韌革菌屬(Stereum)真菌為食的棘器管薊馬(Hoplothrips

pedicularius)雌、雄都有具翅及無翅二型,無翅雄蟲的前足跗齒特別強大,作為爭取配偶爾戰鬥之用,戰勝的優勢雄性就能確保80% 的交配機會,並且在產卵期間能最頻繁地與雌性交配。更有一些具社會性的造癭管尾薊馬,像澳洲的間枝管薊馬(Kladothrips intermedius)的兵族,它們前足脛節上常有膨大的刺或距,是護(癭)巢,抵抗入侵者的戰鬥武器。這些支持適存行為的構造多樣性,我們也待後續慢慢來談。

腹部與生殖器

薊馬腹部十節(常見第11 節遺跡),通常第一與第八節有氣孔(spiracles)。管尾亞目之第一腹節退化,腹部二至七節背方一般有二成對的S 形剛毛,作為休息時勾住翅緣纓毛之用(圖1-15)。第九節腹節有三對後緣刺毛,而第十節腹節則成細長管狀。錐尾亞目之薊馬第十腹節則常呈圓錐形,而第八腹節腹板常退化,或與第七腹節癒合,雌性腹部末端具產卵管(ovipositor),由兩對鋸齒狀瓣合成,體內有八條微卵管(ovarioles)及球形、有色的貯精器(seminal receptacle)儲存交配所獲的精子。有趣的是花薊馬屬(Frankliniella spp.)雌蟲的產卵管向上彎,而薊馬屬(Thrips spp.)雌蟲產卵管則多向下彎。雄性薊馬生殖器則由成對的附屬器和一陽莖(aedeagus)組成,它們都縮在腹內。錐尾亞目薊馬科的雄蟲腺室位於腹部腹板中央區域,其內聯結之腺體細胞與聚集費洛蒙(aggregation pheromone)的釋放有關。另外,薊馬與同種或不同種生物間的交互作用,各類訊息化學物就扮演了相當重要的角色。甚至有薊馬(如腹鉤薊馬)能利用其腹末節的尾端剛毛(terminal setae)當支架來支撐其分泌液,而此分泌液所含揮發性化學物則與忌避天敵有關,這些也是有趣的話題。

變態與生活史

昆蟲自卵孵化後,生長發育過程中由卵到成蟲,其形態、習性與行為常會改變,我們稱為「變態」(metamorphosis),若像蝶蛾甲蟲等經卵、幼蟲、蛹而變為成蟲者,稱之為完全變態類(Holometabola),這類蟲的幼期(包括蛹)都見不到翅芽,形態也與成蟲根本不同(像毛毛蟲與蝴蝶),更有不食不動的蛹期,翅只有成蟲羽化後才得見。相對的,若僅由卵發育為若蟲,再直接變為成蟲而無蛹期者,則稱為半變態類(Hemimetabola)。像蝗蟲、蟑螂它們幼期形態與成蟲相似、但沒有蛹期,而翅芽隨發育過程中慢慢長為成蟲的作用翅(可用於飛翔)。

然而,困擾的是薊馬的生活史介於這兩種變態類型之間,由卵孵化後的兩齡為活動性強的無翅(芽)幼蟲,之後錐尾亞目薊馬的第三與第四齡為具有外生翅芽,並常落土化為不甚活動的前蛹與蛹(圖1-16);而管尾亞目薊馬一、二齡幼蟲後,以第三齡為前蛹,第四、五齡為第一蛹與第二蛹,再羽化為具有作用翅之成蟲。它一、二齡幼蟲無翅芽,更有不動的蛹期,也不對。後來德國哈勒─維滕貝格大學(Halle-Wittenberg Univ.)動物系的莫里茨(Gerald Moritz)教授下槌定音,他認為從肌肉系統、消化道、神經系統和感覺器官中觀察到的變化,加上胚胎發生的調節作用等等都顯示,薊馬應該和雄性介殼蟲與完全變態的內生翅類(成蟲之前都不見翅)的昆蟲放在一起,屬於完全變態類(6)。所以,我們要用「幼蟲」(larva,複數larvae)來稱呼薊馬幼期,而不是用不完全變態所稱之「若蟲」(nymph)。雖然“nymph” 在希臘神話中是指出現山林原野自然幻化的精靈,感覺上要比“larva”在以羅馬語採用時另有一種神祕、鬼魅、幽靈,甚至還有「革命」之意涵要好多了。

至於薊馬完成一個世代需要的時間則受很多因素影響,溫度、濕度、食物、密度、天敵,甚至大氣中二氧化碳(CO2)的濃度等等,這部分有機會我們再來談。

最佳賣點 : 薊馬,一種形微體小的昆蟲,經常對重要經濟作物造成危害。薊馬主要透過其口器吸食作物組織,如葉片、花果和果實等。受攻擊的作物,受損部位最初會出現銀白色斑點或條狀斑紋,隨著情況惡化,這些斑點會轉變為褐色的傷口,甚至造成果實畸形。如未能有效抑制薊馬族群密度,除了嚴重影響作物的收成,還可能成為病害的....