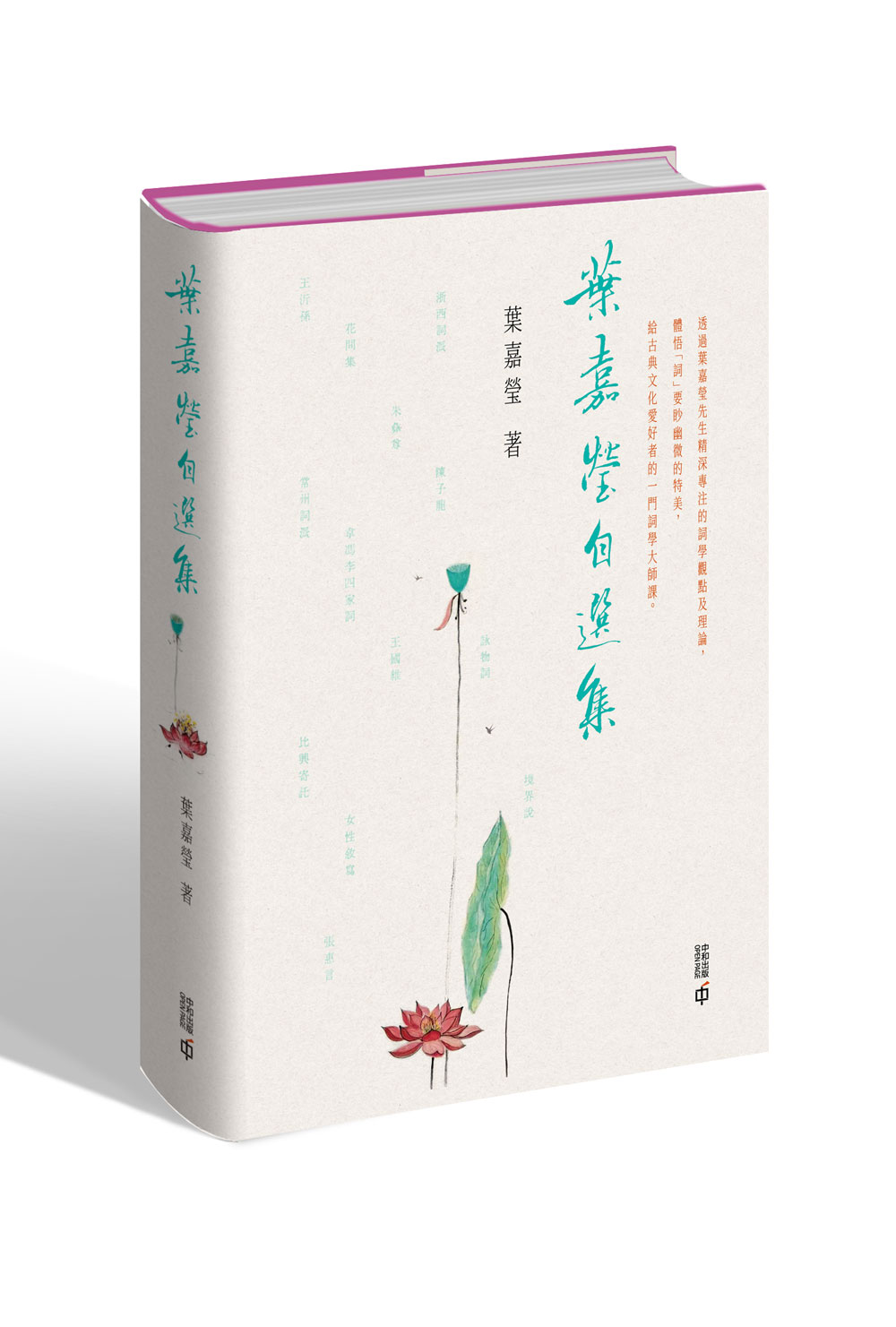

葉嘉瑩自選集

| 作者 | 葉嘉瑩 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 葉嘉瑩自選集:本書為葉嘉瑩先生親手擇定的詞論作品集。九篇論析文章及一部隨筆,涵蓋了自晚唐五代時期至於清代的詞人,既探求「詞」這一文學體式要眇幽微的特美,又標舉各 |

| 作者 | 葉嘉瑩 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 葉嘉瑩自選集:本書為葉嘉瑩先生親手擇定的詞論作品集。九篇論析文章及一部隨筆,涵蓋了自晚唐五代時期至於清代的詞人,既探求「詞」這一文學體式要眇幽微的特美,又標舉各 |

內容簡介 本書為葉嘉瑩先生親手擇定的詞論作品集。九篇論析文章及一部隨筆,涵蓋了自晚唐五代時期至於清代的詞人,既探求「詞」這一文學體式要眇幽微的特美,又標舉各代詞家的特色及成就,呈現了葉嘉瑩先生精深專注的詞學觀點及理論,發人深省。透過本書,讀者能夠對詞的審美特質與發展脈絡有更深切的認識,並以此對中國傳統士人的文化精神有更多體悟。透過葉嘉瑩先生精深專注的詞學觀點及理論,體悟「詞」要眇幽微的特美。 給古典文化愛好者的一門詞學名家課。

作者介紹 葉嘉瑩(1924-2024)號迦陵,中國古典詩詞專家、詩人。1945年畢業於北京輔仁大學國文系。曾任台灣大學專任教授,台灣淡江大學與輔仁大學兼任教授。1969年任加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授。1991年當選為加拿大皇家學會院士。2012年被中華人民共和國國務院聘為中央文史研究館館員。曾任南開大學中華古典文化研究所所長。自1966年開始,葉嘉瑩教授曾先後被美國哈佛大學、密歇根大學、明尼蘇達大學等校聘為客座教授及訪問教授。自1979年始,葉嘉瑩教授每年回中國教書,曾先後應邀在北京大學、南開大學等40餘所國內大專院校義務教授中國古典詩詞。2016年葉嘉瑩教授在南開大學教育基金會捐設「迦陵基金」,志在全球推廣中華詩教。著有Studies in Chinese Poetry,《王國維及其文學批評》《杜甫秋興八首集說》《葉嘉瑩作品集》等數十種。

產品目錄 從《人間詞話》看溫韋馮李四家詞的風格 —兼論晚唐五代時期詞在意境方面的拓展 001論詞學中之困惑與《花間集》詞之女性敘寫及其影響 077論詠物詞之發展及王沂孫之詠物詞 143論陳子龍詞 —從一個新的理論角度談令詞之潛能與陳子龍詞之成就 175談浙西詞派創始人朱彝尊之詞與詞論及其影響 211說張惠言《水調歌頭》五首 —兼談傳統士人之文化修養與詞之美學特質 249常州詞派比興寄託之說的新檢討 309對傳統詞學與王國維詞論在西方理論之觀照中的反思 343論王國維詞:從我對王氏境界說的一點新理解談王詞之評賞 393迦陵隨筆 449迦陵年表 511

| 書名 / | 葉嘉瑩自選集 |

|---|---|

| 作者 / | 葉嘉瑩 |

| 簡介 / | 葉嘉瑩自選集:本書為葉嘉瑩先生親手擇定的詞論作品集。九篇論析文章及一部隨筆,涵蓋了自晚唐五代時期至於清代的詞人,既探求「詞」這一文學體式要眇幽微的特美,又標舉各 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789888869794 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789888869794 |

| 誠品26碼 / | 2683032484000 |

| 頁數 / | 560 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23x15 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 談到兒時的讀書經歷,首當感激的自然是我的父親和母親。先父諱廷元,字舜庸,幼承家學,熟讀古籍,其後考入北京大學之英文系。畢業後任職於航空署,從事譯介西方有關航空之著作,及至中國航空公司正式成立,進入航空公司服務,曾歷任人事科長等職。先母李氏諱玉潔,字立方,自幼年接受良好之家庭教育,青年時代曾在一所女子職業學校任教,結婚後乃辭去教職,侍奉翁姑,相夫理家。我是父母的長女,大弟小我兩歲,小弟則小我有八歲之多。大約在我三四歲時,父母乃開始教我讀方塊字,那時叫作認字號。先父工於書法,字號是以毛筆正楷寫在裁為一寸見方的黃表紙上。若有一字可讀多音之破讀字,父親則以朱筆按平上去入四聲,分別畫小朱圈於此字的上下左右。舉例而言,如「數」字作為名詞「數目」的意思來用時,應讀為去聲如「樹」字之音,就在字的右上角畫一個朱圈;若作為動詞「計算」的意思來用時,應讀為上聲如「蜀」字之音,就在字的左上角也畫一個圈;另外這個字還可以作為副詞「屢次」的意思來用,如此就應讀為入聲如「朔」字之音,於是就在字的右下角也畫一個朱圈;而這個字還可以作為形容詞「繁密」的意思來用,如此就應讀為另一個入聲如「促」字之音,於是就在字的右下角再多畫一個朱圈。而「促」音的讀法與用法都並不常見,這時父親就會把這種讀法的出處也告訴我,說這是出於《孟子·梁惠王》篇,有「數罟不入洿池」之句,「罟」是捕魚的網,「數罟不入洿池」是說不要把眼孔細密的網放到深灣的池水中去捕魚,以求保全幼魚的繁殖,也就是勸梁惠王要行仁政的意思。我當時對這些深義雖然不甚了了,但父親教我認字號時那黃紙黑字朱圈的形象,卻給我留下了深刻的記憶。古人說「讀書當從識字始」,父親教我認字號時的嚴格教導,對我以後的為學,無疑產生過深遠的影響。當我以後開始學英語時,父親又曾將這種破音字的多音讀法,與英語作過一番比較。說中國字的多音讀法,與英文動詞可以加ing或ed而作為動名詞或形容詞來使用的情況是一樣的。只不過因為英文是拼音字,所以當一個字的詞性有了變化時,就在語尾的拼音字母方面有所變化,而中國字是獨體單音,因此當詞性變化時就只能在讀音方面有所變化。所以如果把中國字的聲音讀錯,就如同把英文字拼錯一樣,是一種不可原諒的錯誤。父親的教訓使我一生受益匪淺。現在我卻經常聽到電視與廣播中的演員及播音員將中文字音讀錯,卻把英文的變化分別得很清楚,其實二者道理相通,若能把外國文字的變化分辨清楚,怎麼會不能把本國文字的讀音分辨清楚呢?這種識字的教育,當然該從幼年時就開始注意才對。不過父母雖嚴格教我識字,卻並未將我送入小學去讀書。因為我的父母有一種想法,他們都以為幼年時記憶力好,應該多讀些有久遠價值和意義的古書,而不必浪費時間去小學裏學些甚麼「大狗叫小狗跳」之類淺薄無聊的語文。因此遂決定為我及小我兩歲的大弟嘉謀合請了一位家庭教師,這位教師也並非外人,那就是小我母親兩歲的我的一位姨母。姨母諱玉潤,字樹滋,幼年時曾與我母親同承家教,其後曾在京滬各地任教職。姨母每天中午飯後來我家,教我和弟弟語文、算術和習字,當時我開蒙所讀的是《論語》,弟弟讀的是《三字經》。記得開蒙那天,我們不但對姨母行了拜師禮,同時還給一尊寫有「大成至聖先師孔子」的牌位也行了叩首禮。目前看來,這些雖可能都已被認為是一些封建的禮節,但我現在回想起來,卻覺得這些禮節對我當時幼小的心靈,確實曾經產生了一些尊師敬道的影響。我當時所讀的《論語》,用的是朱熹的《集注》,姨母的講解則是要言不煩,並不重視文字方面繁雜的箋釋,而主要以學習其中的道理為主,並且重視背誦。直到今日,《論語》也仍是我背誦得最熟的一冊經書。而且年齡愈大,對書中的人生哲理也就愈有更深入的體悟。雖然因為時代的局限,孔子的思想也自不免有其局限之處,但整體說來,孔子實在是位了不起的哲人和聖者。「哲」是就其思想智慧方面而言,「聖」是就其修養品德方面而言。對於「儒學」的意義和價值,以及應如何使之更新振起,自然並不是本文所能闡述的,但我在開蒙時所讀的《論語》,以後曾使我受益匪淺,則是我要在此誠實地記寫下來的。而且《論語》中有不少論詩的話,曾使我在學詩方面獲得了很大的啟發,直到現在,我在為文與講課之際,還經常喜歡引用《論語》中的論詩之言,這就是我在為學與為人方面都曾受到過《論語》之影響的一個最好的證明。

此外,在我的啟蒙教育中,另一件使我記憶深刻的事,就是我所臨摹的一冊小楷的字帖,那是薄薄數頁不知何人所書寫的一首白居易的《長恨歌》。詩中所敘寫的故事既極為感人,詩歌的音調又極為諧婉,因此我臨摹了不久就已經熟讀成誦,而由此也就引起了我讀詩的興趣。當時我們與伯父一家合住在一所祖居的大四合院內。伯父諱廷,字狷卿,舊學修養極深,尤喜詩歌聯語。而且伯父膝前沒有女兒,所以對我乃特別垂愛,又見我喜愛詩歌,伯父更感欣悅,乃常在平居無事之時對我談講詩歌。伯父與父親又都喜歡吟誦,記得每當冬季北京大雪之時,父親經常吟唱一首五言絕句:「大雪滿天地,胡為仗劍遊;欲談心裏事,同上酒家樓。」那時我自己也常抽暇翻讀《唐詩三百首》,遇有問題,就去向伯父請教。有一天,我偶然向伯父談起父親所吟誦的那首五言絕句與我在《唐詩三百首》中所讀到的王之渙的《登鸛雀樓》「白日依山盡,黃河入海流;欲窮千里目,更上一層樓」這首五言絕句,似乎頗有相近之處。其一是兩首詩的聲調韻字頗有相近之處,其二是兩首詩都是開端寫景,而最後寫到「上樓」,其三是第三句的開頭都是一個「欲」字,表現了想要怎樣的一個意思。伯父說這兩首詩在外表上雖有近似之處,但情意卻並不相同,「大雪」一首詩開端就表現了外在景物對內心情意的一種激發,所以後兩句寫的是「心裏事」和「酒家樓」。而「白日」一首詩開端所寫的則是廣闊的視野,所以後兩句接的是「千里目」和「更上一層樓」。伯父這些偶然的談話,當然也都曾使我在學詩的興趣和領悟方面得到了很大的啟發。

除去每天下午跟姨母學習語文、數學和書法外,每天上午是我和弟弟自修的時間,我們要自己背書、寫字和做算術。此外,父親認為也應從小就學習點英語,有時就教我們幾個英文單詞,學一些英文短歌,如「one two tie my shoe, three four close the door」之類。及至我長大到九歲之時,父親就決定要我插班五年級考入我家附近一所私立的篤志小學。這主要是篤志小學是從小學五年級開始就有了英文課程的緣故。不過,我卻只在篤志小學讀了一年,就又以同等學力考入了我家附近的一所市立女中。那時父親工作的單位在上海,父親要求我經常要以文言寫信報告我學習的情況。於是每當我寫了信,就先拿給伯父看,修改後再抄寄給父親。而就在我學習寫文言文的同時,伯父也經常鼓勵我試寫一些絕句小詩。因為我從小就已習慣於背書和吟誦,所以詩歌的聲律可以說對我並未造成任何困難,而且我不僅在初識字時就已習慣了字的四聲的讀法,更在隨伯父吟誦詩歌時,辨識了一些入聲字的特別讀法,例如王維的《九月九日憶山東兄弟》一首詩:「獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親;遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。」這首詩中的「獨」「節」「插」等字,原來就都是入聲字,在詩歌的聲律中應是仄聲字,但在北京人口中,這些字卻都被讀成了平聲字。若依北京的口語讀音來念,就與詩歌的平仄聲律完全不相合了。因此在我小時候,伯父就教我把這些字讀成短促的近於去聲字的讀音,如此在吟誦時才能傳達出一種聲律的美感。我既然已在幼年的吟誦中熟悉了詩歌的聲律,所以當伯父要我試寫一些絕句小詩時,我對於聲律的限制幾乎已不感到約束,可以說一句詩出口就自然合乎平仄了。記得伯父給我出的第一個詩題是《詠月》,要我用十四寒的韻寫一首七言絕句。現在我只記得最後一句是「未知能有幾人看」,大意是說月色清寒照在欄杆上,但在深夜中無人欣賞。那時我大概只有十一歲左右,伯父以為從我的詩看來,尚屬可教之材。所以自此而後,伯父就常鼓勵我寫詩,至今我還保留有一些十三四歲時的作品,像我在《迦陵存稿》中所收錄的《階前紫菊》《窗前雪竹》等詩,就都是我這一時期的作品。而且當我以同等學力考入初中時,母親曾為我買了一套《詞學小叢書》,還買了所謂「潔本」的《紅樓夢》《水滸傳》和《三國演義》等一套古典小說。我當時最喜歡讀的是《紅樓夢》,對大觀園中諸姊妹吟詩填詞的故事極感興趣。對《詞學小叢書》中所收錄的李後主和納蘭性德的短小的令詞也極感興趣,而令詞的聲律又大抵與詩相近,所以在吟詩之餘,我就也無師自通地填起詞來。

最佳賣點 : 葉嘉瑩作品

葉先生擇定的詞論作品集,深具代表性。

脈絡完整

上起晚唐五代時期,下迄清代。

大師詞學課

透過10篇文章,修讀葉嘉瑩先生的詞學課。