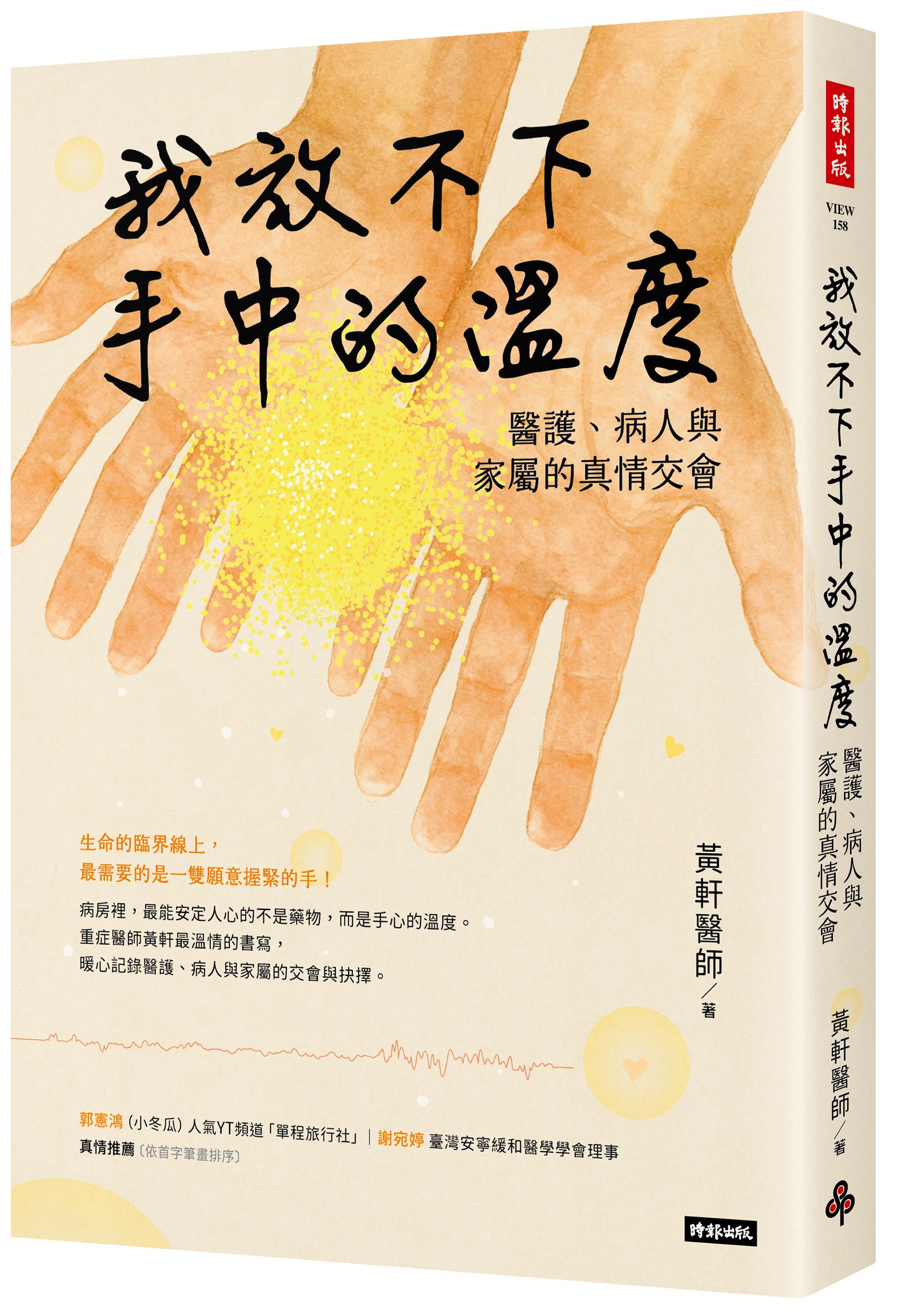

我放不下手中的溫度: 醫護、病人與家屬的真情交會

| 作者 | 黃軒 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 我放不下手中的溫度: 醫護、病人與家屬的真情交會:生命的臨界線上,最需要的是一雙願意握緊的手!病房裡,最能安定人心的不是藥物,而是手心的溫度。重症醫師黃軒最溫情的 |

| 作者 | 黃軒 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 我放不下手中的溫度: 醫護、病人與家屬的真情交會:生命的臨界線上,最需要的是一雙願意握緊的手!病房裡,最能安定人心的不是藥物,而是手心的溫度。重症醫師黃軒最溫情的 |

內容簡介 生命的臨界線上,最需要的是一雙願意握緊的手!病房裡,最能安定人心的不是藥物,而是手心的溫度。重症醫師黃軒最溫情的書寫,暖心記錄醫護、病人與家屬的交會與抉擇。病房裡的機器不斷發出規律卻無情的聲響,有人等待著病情的轉機,有人掙扎著是否該放手,而病患身旁的醫師——被要求冷靜判斷病情,卻最容易被人心撼動的人。黃軒醫師親眼見證的每一場生死瞬間:孩子對母親說「我不怕」、家屬簽下放棄急救同意書前顫抖的手、醫師在病人離世後默默寫下「辛苦了」……這些不只是醫療紀錄,而是人心——在極限邊緣仍想守護、仍願意相信的力量。醫療不只是專業技術的比拚,而是時間與生命的賽跑;家屬不只是陪伴者,共同參與醫療決策,能與醫師一起改變命運的方向。當醫師的手覆在病人的手背上,那份溫暖穿越了儀器和數據,回到最初、最單純的意義——努力搶救的不只是生命,而是彼此相連的心。這些故事裡,會看到悲傷,也會看到希望;會看見人性的脆弱,也會看見親情的光輝。在醫療的盡頭,真正被救贖的是每個學會珍惜與理解生命的人。

作者介紹 作者簡介黃軒醫師臺灣、馬來西亞、香港多國專欄作家,多個國際期刊科學研究審查委員。現任聯合國(UNESCO/ISTIC)發展中國家(AETDEW)終身院士馬來西亞沙巴州立大學附設醫院(HUMS)顧問醫生馬來西亞人才教育和產學合作協會(M-TEIA)顧問專科臺灣註冊專科醫生馬來西亞專業醫生國際針灸專科醫生臺灣胸腔暨重症專科臺灣胸腔內科專科醫師訓練指導老師臺灣重症醫學專科醫師訓練指導老師學歷國立師範大學僑生大學先修部結業中國醫藥大學醫學系學士學位畢業中山醫學大學臨床研究碩士學位畢業中臺科技大學醫學影像暨放射科學系博士學位畢業獲獎臺灣全球𠎀出僑生校友臺灣僑大𠎀出僑生校友臺灣師範大學𠎀出校友臺灣中臺科大𠎀出校友臺灣中國醫大優秀校友大馬中華十大傑出校友著作《我放不下手中的溫度:醫護、病人與家屬的真情交會》《因為愛,讓他好好走:一位重症醫學主任醫師的善終叮嚀》《還有心跳怎會死?:重症醫師揭開死前N種徵兆》《生命在呼吸之間:胸腔科病房的真情故事》《肺癌診治照護指》《胸腔內視鏡教學圖譜》

產品目錄 前言 在診間,我們彼此看見01 我就是重症專科醫師02 重症醫師來了03 春天再度吶喊04 傷心,傷的不只心05 藍色的心情06 全身癱瘓,還要救嗎?07 當搶救變成無救08 死亡界線09 流感之殤10 告知死亡的諮詢11 愛的枷鎖12 血與命之隔13 死神的偏愛14 還有最後抉擇嗎?15 你有心願嗎?16 心情比病情嚴重17 我的死亡誰作主?18 凝視陽光的祕密19 無聲的感謝作者簡介

| 書名 / | 我放不下手中的溫度: 醫護、病人與家屬的真情交會 |

|---|---|

| 作者 / | 黃軒 |

| 簡介 / | 我放不下手中的溫度: 醫護、病人與家屬的真情交會:生命的臨界線上,最需要的是一雙願意握緊的手!病房裡,最能安定人心的不是藥物,而是手心的溫度。重症醫師黃軒最溫情的 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264199261 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264199261 |

| 誠品26碼 / | 2683032465009 |

| 頁數 / | 256 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*1.6 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 郭憲鴻(小冬瓜) 人氣YT頻道「單程旅行社」

謝宛婷 臺灣安寧緩和醫學學會理事

真情推薦(依首字筆畫排序)

內文 : 01 我就是重症專科醫師

醫學院還沒畢業時,我曾信誓旦旦地說過:「我要當精神科醫師!」那時的我對人性與心靈的幽微之處充滿好奇,覺得能幫助人們走出心靈的迷霧是一件偉大的事。然而,一畢業,我的志向徹底轉彎——我要成為急重症專科醫師。這條路並不容易,中間甚至動過放棄的念頭,不是因為怕苦,而是看見太多醫界前輩的無能與醜態,讓我對這個職業一度失望透頂。

.看看那些醫生的醜態

見習醫生和實習醫生的階段,我走遍各科,看盡各種前輩的表現。當病人心跳停止或陷入病危時,我以為那些專科主治醫師,甚至主任級的前輩,會展現出教科書般的冷靜與專業,然而,現實卻狠狠地打了我的臉。有些資深醫師面對病危場面,竟會嚇得手足無措,連最基本的急救措施都不知道該怎麼下手,甚至一句清晰的指令都發不出來。一般民眾若聽到這些,恐怕無法相信——這些人是他們眼中的「名醫」啊!

那時的我只是菜鳥,連醫師執照都沒考上,沒有權力接管局面,只能站在一旁,眼睜睜看著這一切發生。我心裡暗自悲嘆 這些人怎麼會是我小時候崇拜的偶像醫師呢?每當病人病情惡化,所謂的專科醫師、主治醫師,甚至主任醫師,有些人不是專注搶救,而是慌張失措地思考如何向家屬交代。他們用一堆專業術語把家屬搞得一頭霧水,反覆解釋病情,卻忘了病人還在生死邊緣掙扎。

當時我總是憋著一股悶氣問自己:「學長、學姐們,你們為什麼不先好好救人,反而急著安撫家屬?」病危現場的急救殘酷無比,往往只有身旁的護理師和年輕醫師挺身而出,接手急救工作。主刀或主治醫師呢?他們的第一句話常常是:「家屬在哪裡?」原來,對他們來說,向家屬解釋病情比搶救病人更重要。

我不滿,這不是我心目中熱血救人的醫生形象,甚至一度想過:「我不要當醫生了!」我不想成為只是演給家屬看、假裝已經盡力的醫師。那個年代,臺灣還沒有正式的急重症專科醫師訓練制度,各科醫師各自為政,負責自己的領域。許多專科醫師會挑選容易康復的病人,避開重症患者,就能維持高成功率,塑造「名醫」的形象;病情嚴重、癌細胞已經轉移的病人,往往被推來推去,在各科門診間痛苦徘徊,承受無盡的折磨。

曾聽病人無奈地說:「我就像在用痛苦逛醫院……」這句話深深刺痛了我。當我成為重症專科醫師時,還有病人問我:「黃醫生,為什麼別的醫師都不肯讓我住院?他們說我是癌末,叫我回家等死就好了。」我心裡一陣酸楚,卻不能直白地告訴他:「你被那些醫師騙了。回家不會解決你的痛苦,還是會面對大小便失禁、吃不下東西、全身水腫的折磨。」這些問題不會因為一句「回家吧」就消失,可惜這樣的醫師比比皆是。

.我不入地獄,誰入地獄?

病人是無辜的。他們從沒想過自己會生病,更不用說是重症。當病魔找上門,他們和家屬的無助,我感同身受。這些重症患者和家人,總會找到像我這樣的醫師——重症專科醫師,我後來明白了一件事:「我不入地獄,誰入地獄?」

於是,在臺灣尚未建立正式重症醫學專科的年代,我已自發性地投入訓練。別的醫師不願值的班,我去值;別人不敢碰的急重症手術,我硬著頭皮上。我不挑內科、外科,也不分婦科、兒科,只要有急重症病患,我一定到場,向少數有膽識的前輩學習應變技巧。住院醫師期間,我幾乎不回家,只怕錯過任何學習的機會。在各專科累積的特殊技術與急救經驗,讓我在正式成為重症專科醫師之前,就已練就一身「功夫」。

很幸運的,當我完成訓練後,臺灣終於有了重症專科醫師考試。帶著這些年練就的十八般武藝,我順利通過考試,正式成為重症專科醫師。

.我在心血管外科受訓

做為重症專科醫師,我曾在心血管外科接受嚴格訓練。心臟手術後,病人通常會被轉入加護病房觀察。這時,一個病人往往由兩位專科醫師共同負責——心血管外科醫師負責主刀,我則在加護病房擔任第一線主治醫師,負責術後恢復與治療。我的搭檔李醫師是心臟血管外科的頂尖人物,也是我的導師。

別看李醫師平時說話有氣無力、走路慢吞吞,隨時都像會累倒的樣子,誰能想到他是心血管外科的「第一把交椅」?有天早上,他告訴我即將進入開刀房,可能二十四小時後才能出來。我瞄了一眼病歷,病人是六十歲的陳先生,十年前曾接受心臟手術。我那天正好放假,但還是決定跟著李醫師進開刀房「跟刀」,因為我正在心外加護病房輪訓,想多學一點技術。

手術室裡燈光刺眼,李醫師準備為陳先生進行第二次冠狀動脈繞道手術。十年前的手術留下了厚重的瘢痕組織,讓這次手術難度倍增。陳先生躺在手術臺上,在麻醉作用下沉睡,他的心臟即將被「故意」停止跳動——這是心臟手術的必要技術,讓我們能在靜止的環境下精準操作。李醫師目光專注,手穩如磐石,但我們都知道刀鋒稍有差池,陳先生可能就回不來了。

鋸開胸骨的那一刻,瘢痕組織被撕裂,鮮血噴濺而出,染紅了手術巾和手套。助手們屏住呼吸,護士小林額頭冒汗,手微微發抖,但不敢有絲毫分心。李醫師沉聲說:「快,給我紗布!控制出血!」小林迅速遞上紗布,緊張地說:「李醫師,血壓下降了,得快點!」李醫師一邊壓住出血點,一邊指揮:「冷靜,我們能做到。小林,準備止血鉗,夾住這條血管。」

沾滿鮮血的雙手在手術臺上快速移動,隨著心臟微弱的跳動逐漸停止,場面緊張到令人窒息。李醫師精準地夾住血管,避開危險區域,穩住了局面。經過二十多小時的奮戰,陳先生的心臟終於重新跳動。手術室裡的我們疲憊不堪,卻都露出滿足的微笑。這場驚心動魄的手術,在李醫師的巧手下化險為夷。

.手術結束,死亡開始

手術成功只是第一步,術後七十二小時才是關鍵。陳先生被轉入加護病房,身上插滿管子——呼吸管、鼻胃管、尿管、胸管……隔天早上,我回到加護病房,氣氛依舊緊張。護理師跑來告訴我:「黃醫師,陳先生心跳掉到六十了,要不要處理?」一看監控,血壓從正常的九十~一○○降到七十五/五十,我心裡一沉:「不妙。」

我立刻聯繫李醫師,卻得知他正在另一臺緊急手術中,無法脫身。我當機立斷,指揮團隊:「準備急救!」心跳從五十瞬間歸零,監控器上變成直線的刺耳聲響起。我大喊:「開始心肺復甦!每三分鐘打一次腎上腺素!」護理師按壓胸部,專科護理師注射藥物,但心跳毫無反應。我咬牙說:「準備電擊!」汗水滑過額頭,死神的氣息彷彿就在身邊。

無奈之下,我戴上無菌手套,剪開縫線,手直接伸進胸腔進行心臟按摩。溫熱的血液沾滿手套,心臟還帶著餘溫,這給了我一絲希望。我直接在心臟注射急救藥物,經過六次按摩與藥物刺激,那顆停止的心臟終於在我手中跳動起來。那一刻,比監控器上的數字更加震撼。

.我是不分內外科的重症醫師

李醫師趕到時,看著我滿手的血跡,驚訝地說:「你太像外科醫師了!」我靦腆地笑:「都是跟你學的。」我們確認是血栓風險後,立即加強抗血栓治療,縫合胸腔。看著監控器上穩定的心跳,李醫師感嘆:「好美的心跳。」他轉頭對我說:「你這樣的重症醫師,真是外科型人才。」

我回應:「在我眼裡,重症醫療沒有內外科之分,只有救活或失去的差別。」那天是我第一次直接用雙手喚醒停止的心跳。因為果斷與專業,陳先生可以多活很多年,這更堅定了我做為重症專科醫師的信念——鎮定、果決、明斷,這才是我該有的樣子。

.生死之間——加護病房的日與夜

成為重症專科醫師後,我幾乎把加護病房當成家。那裡的燈光永遠明亮刺眼,卻掩蓋不住空氣中瀰漫的緊張與不安。每一臺監控器的滴滴聲,每一次突如其來的警報,都像在提醒我「這裡是生與死的交界處,容不得半點鬆懈」。

陳先生的手術雖然成功,但術後的恢復之路遠遠沒有結束。那天晚上,我值夜班,走進加護病房時,護理師小陳正盯著陳先生的監控數據,臉色有些凝重。她低聲對我說:「黃醫師,他的氧氣濃度不太穩定,剛剛掉到八八%,現在回升到九二%,但還是低於正常。」我發現陳先生的呼吸頻率有些急促,胸管裡的引流液顏色比白天更深了一些。

我低聲說:「立刻做胸部X光,準備抽血檢查凝血功能和血氧濃度。」小陳點點頭,迅速聯繫放射科。我站在陳先生床邊,聽著呼吸機規律的運作聲,心中隱隱不安。術後併發症隨時可能發生,尤其是像他這樣有過兩次心臟手術的病人,任何一點風吹草動可能都是致命的。

半小時後,X光片送來了,我和放射科醫師通電話確認,果然發現右肺有些許積液,可能是胸腔內少量出血引起。我立刻下令:「準備胸腔引流管,我們得再插一根,把積液排出來。」護理師和呼吸治療師迅速就位,我穿上無菌衣,戴上手套,在陳先生的胸側小心翼翼地插入引流管。暗紅色的液體緩緩流出,滴進引流瓶裡,每一滴都像是從他體內帶走一分危機。

插完引流管後,陳先生的氧氣濃度逐漸回升到九六%,我鬆了一口氣,但還是叮囑小陳:「每小時記錄一次數據,有任何變化立刻通知我。」她點頭,眼神裡帶著疲憊卻堅定的光芒。我拍拍她的肩膀:「辛苦了,今晚還長,我們一起守著。」

.家屬的眼淚與期盼

隔天早上,陳先生的太太來到加護病房外,隔著玻璃窗望著丈夫,眼眶紅腫,手裡緊握著一條手帕。我走出去向她說明情況:「陳太太,昨天手術很成功,但術後狀況還是有些起伏。昨晚發現肺部有積液,已經處理了,現在他的數據穩定了一些。」

她的眼淚止不住地流下來,聲音顫抖地說:「黃醫師,他這幾年身體一直不好,十年前那次手術後,他就說自己撿回一條命。這次我真的好怕……好怕他撐不過來。」她哽咽到幾乎說不下去。我輕聲安慰:「我們都在盡全力,他的狀況比昨天好了一些。您要相信他,也要相信我們。」

陳太太擦了擦眼淚,點點頭:「謝謝你們,我知道你們很辛苦,我只是希望他能再陪我久一點。」她的話像針一樣刺進我心裡,我突然想到自己的父母,想到那些無數次在加護病房外等待的家屬,他們的希望、恐懼,全都交到我們手上,而我們能做的就是不放棄任何一絲可能。

回到病房,我站在陳先生床邊,看著他蒼白的臉和微弱起伏的胸口,心中默默說:「陳先生,你太太還在等你,千萬別放棄啊!」

最佳賣點 : 生命的臨界線上,最需要的是一雙願意握緊的手!

病房裡,最能安定人心的不是藥物,而是手心的溫度。

重症醫師黃軒最溫情的書寫,暖心記錄醫護、病人與家屬的交會與抉擇。