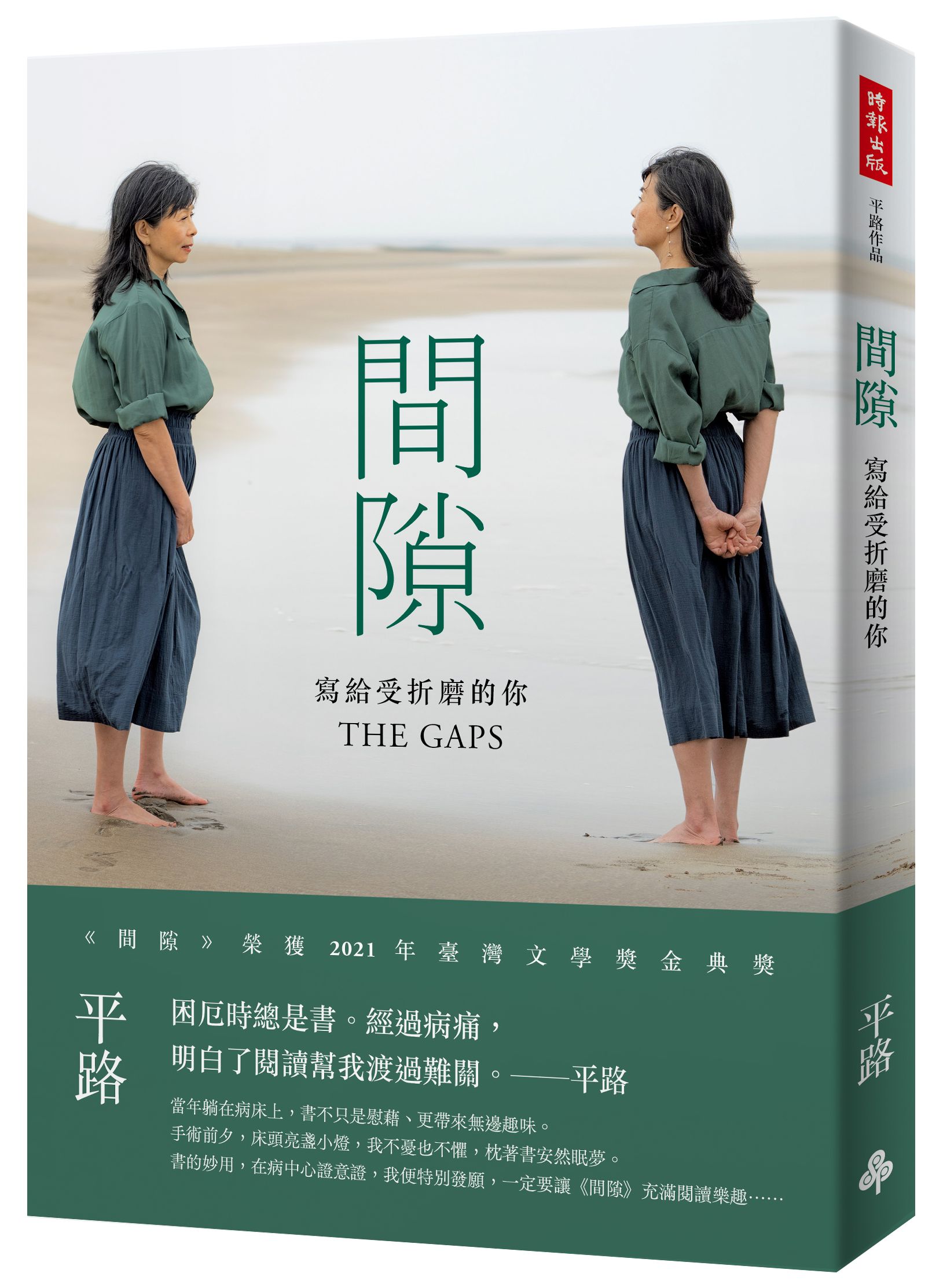

間隙: 寫給受折磨的你

| 作者 | 平路 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 間隙: 寫給受折磨的你:《間隙》榮獲2021年台灣文學獎金典獎國家文藝獎、金典獎、金鼎獎得主平路以文學之筆書寫疾病的新境困厄時總有書。經過病痛,明白了閱讀幫我渡過難關 |

| 作者 | 平路 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 間隙: 寫給受折磨的你:《間隙》榮獲2021年台灣文學獎金典獎國家文藝獎、金典獎、金鼎獎得主平路以文學之筆書寫疾病的新境困厄時總有書。經過病痛,明白了閱讀幫我渡過難關 |

內容簡介 《間隙》榮獲2021年台灣文學獎金典獎國家文藝獎、金典獎、金鼎獎得主平路以文學之筆書寫疾病的新境困厄時總有書。經過病痛,明白了閱讀幫我渡過難關。當年躺在病床上,書不只是慰藉、更帶來無邊趣味。手術前夕,床頭亮盞小燈,我不憂也不懼,枕著書安然眠夢。書的妙用,在病中心證意證,我便特別發願,一定要讓《間隙》充滿閱讀樂趣……生病,是件隱藏版的禮物。病後這個間隙,偶爾靈光一閃,迎來清明的心靈狀態;烏雲有金邊,我告訴自己,學功課的時候又到了。 小說家平路突然罹病,如同拳擊的術語knock out,硬生生被擊倒在地。這趟罹病之旅,不只是平路向內尋求的「間隙」,也是她創作生涯裡對書寫的另一番探險,更是以文字攀登另一個高峰。 平路說:「我信仰文字,甚至膜拜文字,然而,我一直好奇,文字的極限在哪裡?譬如說,在心碎時可有慰藉?在艱難時可有療效?遇到病痛,可不可以隨時服用,如同帶在手邊的萬用藥?」 這本書是她的親身體驗,更是她想要獻給世間受折磨者的禮物。她說:「在載浮載沉的時刻,閱讀陪伴我、支持我、啟示我。於是,像個連環套,一環扣一環,我悄悄祈願……這本書發揮實際功能,在某一個時刻幫助到您。」★以《袒露的心》創作出家族書寫高度的小說家,本書是最極致的疾病書寫──平路以《間隙》一書直面疾病帶給她的省思與人生功課。 ★《袒露的心》叩問生命的來處,《間隙》探問生命的去處──平路以《袒露的心》揭露自己身世之迷,是對生命來處提出的強烈扣問;《間隙》則以罹病為轉折,這是她對生命去處發出的質疑與探問。 ★以文學之筆書寫疾病,再創寫作生涯的另一個高峰──面對來勢洶洶的疾病與死亡的間隙,平路透過文字對於自己的身體、精神、人生、最重要的人際關係、現代醫學等,進行一次大刀闊斧的手術,這也是她寫作生涯裡對文字進行的另一場探險,卻也因此再創另一個高峰。 ★人生是功課,疾病是考試,獻給世間所有受折磨者的萬用藥方──平路細細剖析自己從得知罹癌開始,逐步面對疾病的關卡,並分享如何從閱讀、宗教、身體修行中安定自己。章節中附有平路針對不同關卡整理的身心靈療癒功課,希望藉由這些親身體驗的「功課」,幫助讀者安定身心,猶如「帶在手邊的萬用藥」,在遇到困厄或病痛時,可以找到面對與安慰的力量。 ★無論身處疾病王國或健康王國,是人人都需要的一份禮物──對平路而言,身世的真相是打擊,罹癌的消息也是打擊,她卻將這次患病視為人生的「間隙」與禮物,她說:「聽見罹癌的壞消息,剛開始不免大吃一驚,繼而會發現,瑣事從身邊迅速消失,珍惜的是某些事對自己的內在關連。此時環顧一生,更發現生命意義不在歲數長短,而在於真心體驗的某些『間隙』。若是細細體察,那些『間隙』如同摺扇,可以開展、可以無限延伸。至短的一瞬間,與無垠、無限皆可以連繫在一起。」 誠摯推薦廖玉蕙、許悔之、吳妮民、袁瓊瓊、胡淑雯、賴芳玉、莊慧秋、陳 雪、周慕姿、楊佳嫻、蔡詩萍、劉昭儀、洪仲清、王小棣、胡慧玲、大師兄、陳耀昌

各界推薦 名人推薦語誠摯推薦我覺得《間隙》是台灣這幾年最好的散文之一,啊不,是超越了己病而以文學行布施的「人能行道」證道歌!──許悔之作者用清澈透明又溫暖的眼光,讓我們重新看待疾病、自己、他人與世界,也重新看待生命與死亡。《間隙》這本書最重要的意義:送給受折磨的人們,一個喘息與平靜的空間。──周慕姿《間隙》是一位感知高度敏銳、而思想透澈的寫作者,走過大病後留給讀者的禮物。──吳妮民平路讓一場病,變成一段不凡的旅途,並且從而把這具受苦的肉身成為一個修練場,真真實實地,刻骨銘心地,把自己又修練了一回。──陳雪書中附有「功課」,有時是呼吸,有時是持咒,有時就是詩,目的都是讓人緩解,轉念,澄明。 -—楊佳嫻這本書呈現了平路從得知病情的不敢置信、惶惑失措到接受它並與病魔直面對決的歷程;情緒容或不免波動,卻沒有因之潰堤。──廖玉蕙 內在,她試著清理自己生命中的渣滓,外在,她則發展出各式心法。──袁瓊瓊這本書,是疾病給平路的饋贈,而平路慷慨地將它送給我們。──胡淑雯讀完整本書,開啟了我很多的功課,透過「間隙」,照見我,感謝這本書的慈悲。─賴芳玉不論你是健康王國或疾病王國的子民,都可以從平路的真誠分享中,領受到一份緩慢定靜的溫柔能量,在間隙裡看見閃爍的光亮。──莊慧秋人生的完美,是需要間隙來完成的。小說家平路再一次以自身的幽暗荊棘,照亮了文學的無垠的平野。──蔡詩萍我一直欽慕的是平路迷茫又浪漫的特質。但這次被震撼的,卻是她清明又冷靜的覺察體悟。──劉昭儀作者藉著這本書道別,不一定從此不再相見,比較像思念,先預習思念親愛的人,還有謝謝自己這一生沒有選擇平坦的路,所以走出眼前的璀璨豐富。──洪仲清看到書裡寫她兩次歷險還可以擁有和先生各據茶室一角看書的「間隙」,不禁為她拍掌叫好,人生有這點「間隙」真好啊!──王小棣《間隙》字字珠璣,是修為與智慧之作。──胡慧玲希望還來得及的讀者們,可以藉由這本書,來思考這些問題,畢竟,經歷這些,再寫下這些,真的很值得一看!──大師兄也許度過難關的最佳方法就是,樂觀面對,繼續勤奮工作,不要中斷寫作。──陳耀昌

作者介紹 作者簡介平路本名路平,出生於台灣高雄,台大心理系畢業,美國愛荷華大學數學碩士。當代最卓越的華文作家之一,無論創作技巧、文字錘鍊、題材縱深,都深具出入時空、開疆拓土的成就,創作題材更遍及社會、文化、性別、政治、歷史、人權等議題。為2021年第22屆國家文藝獎得主,並曾獲金典獎(2024年,得獎作品《夢魂之地》;2021年,得獎作品《間隙》)、金鼎獎(2018年,得獎作品《袒露的心》)、吳三連獎文學獎(2016年)。長篇小說《行道天涯》、《何日君再來》、《黑水》及短篇小說集已譯成英、法、日、韓、俄、捷克等多種外文版本,享譽國際文壇。重要著作長篇小說:《夢魂之地》、《黑水》、《行道天涯》、《何日君再來》、《婆娑之島》、《東方之東》、《椿哥》,其中《夢魂之地》、《婆娑之島》、《東方之東》已組合成「平路台灣三部曲」套書;短篇小說集:《蒙妮卡日記》、《百齡箋》、《凝脂溫泉》、《五印封緘》、《禁書啟示錄》等;散文集:《南極.極南》、《間隙》、《袒露的心》、《浪漫不浪漫》、《讀心之書》、《香港已成往事》等,其中《南極.極南》、《間隙》、《袒露的心》合為「平路心靈三書」。

產品目錄 新版序前言 第一部 序幕氣旋混沌執念彩虹 第二部 緣遇親緣情緣出離心 第三部 間隙間隙閱讀與寫作美與無常 第四部 轉化反覆接納途經吳爾芙時空浩瀚自己的提籃喜歡的樣子 第五部 誤解說與不說今我昔我死亡 第六部 周遭醫者伴侶兒女 後記 讀後推薦

| 書名 / | 間隙: 寫給受折磨的你 |

|---|---|

| 作者 / | 平路 |

| 簡介 / | 間隙: 寫給受折磨的你:《間隙》榮獲2021年台灣文學獎金典獎國家文藝獎、金典獎、金鼎獎得主平路以文學之筆書寫疾病的新境困厄時總有書。經過病痛,明白了閱讀幫我渡過難關 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264196796 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264196796 |

| 誠品26碼 / | 2682996682002 |

| 頁數 / | 288 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*1.4 |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 新版序

感恩還可以繼續。每天早上仍在慢慢啜飲……最後一杯咖啡。

繼續如常生活,真不是我原本想的那樣。這中間,完成一些無從期待的事,包括我自己一字一句,唸出《間隙》有聲書。

對我是奇蹟,明知道自己聲音不好聽,沉靜地唸著,連接的……竟是靜謐的聲音。萬籟俱寂時,聲音似乎在提醒我,有的只是間隙,始終只是間隙。

有的只是間隙,因此區分出輕重,僅有少少事情需要嚴肅對待。所有宿疾新恙,以及身上疤痕、療程或服藥的副作用等等,只是輕微的破皮擦傷。病過,從內到外,如同鬆開一卷扭緊的毛巾,也讓我覺悟到,之前不知不覺,意隨境轉,心身如何扭攪成一團。

偶爾想著終點,有一日必然到來的死亡,依舊是莞爾的心情。笑著,我唸誦波赫士的詩句:

來世我將嘗試犯更多的錯誤,

我將不這麼完美,我將更放鬆。

我將更愚蠢一些,

只有少少的事我會嚴肅對待。

少少的事,一兩件心上的事,包括每次去看望女兒(女兒住西雅圖),離開前打開她家抽屜,把一本《沒有媽媽的女兒——不曾消失的愛》《Motherless Daughters: The Legacy of Loss》擺放整齊,那是留給女兒的告別書。內中有實例、有方法,當無常來臨,我本身的依靠總是書,希望一本適時的書,幫女兒安渡惶惑時刻。

不只自己女兒,無論遠近親疏,無論是不是心裡在意的人,都希望他(她)安渡困厄。這件事是功課,幾年間我勤加練習,偶爾升起嗔厭的情緒、出現狹隘的分別心,告訴自己默唸「他也有苦」、「我亦如是」、「願他平安快樂」,簡單三句,心境立刻清朗。

這份若有所悟,其實,多歸諸書寫《間隙》的機緣。病時出入診間,旁邊有受苦的病友,包括化療中的光頭幼童、困坐輪椅的年輕人、掛鼻胃管的羸弱老者,那當下深深不忍,我收攝心神,修習著「自他相換」!讓我來換吧,我自願替代他(她)此刻的處境。當時是同病而相憐;之後,亦如此存心才寫出《間隙》。文字是雙向的施與受,出版後收到許多反響,讀者又迴向給我,分享《間隙》的閱後心得。

困厄時總是書。當年躺在病床上,書不只是慰藉、更帶來無邊趣味。手術前夕,床頭亮盞小燈,我不憂也不懼,枕著書安然眠夢。書的妙用,在生病時心證意證,我便特別發願,一定要讓《間隙》充滿閱讀樂趣。書後的注釋由讀者自行延伸,像是石頭丟進池水,擴成漣漪,每個人搜尋出專屬於自身的逸趣。

《間隙》出書數年後,如今這新版更與《袒露的心》、《南極.極南》合成「心靈三書」,感恩其中各種因緣,包含著自己的衷心祝願,而我朝露般的此生,祝願著手邊繼續有書,在下個浪頭撲過來之前,繼續逆境順遂。

自己的提籃

《神話》書中,坎伯引作家喬艾斯的提問:「生命值得缺席嗎?」答案顯然是:生命不值得缺席。

為什麼?因為是自身這一世的體驗。

活著的每一個分秒,包括病痛時刻,生命經驗都在繼續開展。它的意義比我們所感知到的,深得多也廣得多。

病了,當作一個觸機,體驗在生命彎折處出現。

生活步調慢下來,才明白之前心情有多麼亂。思緒紛紛亂,在腦袋裡比來比去,拿自己跟別人比較、自己跟自己比較,其實是習慣了比較,習慣以外界眼光評價自己。

因為生病,外界的標準遠了,心思集中於內在的體驗。

翻開讀過的書,心理學家榮格亦曾描述這種心情:「我很早就有這樣的體會,對於生活的各種問題以及複雜性,要是從內心得不到答案,那麼它們最終只能具有極小的意義。⋯⋯因此,我的一生外在事件堪稱貧乏,對於它們我沒有多少話可以說⋯⋯我只能夠根據內心發生的事情理解自己。」

榮格很長壽,活到八十六歲。他的漫長人生跨足各個文化領域,遇見各種精彩人物,包括權貴、公卿、藝術家以及頂尖的學者。然而,看遍這一切的他卻說自己外在事件貧乏,只能夠根據內心發生的事情理解自我。

暮年的榮格又說:「我一生中大部分外在事件已經從我腦海裡消失⋯⋯我無法追憶起來,也沒有重新追憶的願望,因為它們已經不能夠再激起我的想像了。另一方面,我對內心體驗的回憶卻愈來愈生動、豐富、多彩⋯⋯」

其實,我們一般人也一樣,浮面的事物飛快從頭腦裡消失,觸動內心的記憶才值得珍藏,記得的是那些瞬間,包括言談中出現異彩、頭腦與頭腦碰撞時產生的火花……

這些意義上,對於我,罹病尤其是個分水嶺。

之前常在忙別的,總有一件件忙不完的瑣事。某些時刻,我在無趣的話題裡頻頻點頭,重複一些人云亦云的看法;某些時候我勉強赴約,告訴自己那是不得不去的活動,我打起精神,表現得興致勃勃,輕易騙過許多人,不知不覺,似乎也瞞騙過自己。

病後,收束起瑣碎的念頭。看清楚自己的念頭紛雜又散亂,是不是偏離了心的方向?

帶著這樣的覺知,提醒自己不紛雜、不散亂,而一顆心處在正常狀態,依照宗薩欽哲的說法,就是「智慧」。

宗薩的說法一向平易,「智慧」不是什麼大字眼,回歸正常而已。

宗薩舉的例子也很平常,宗薩引聖者薩惹哈所說的:「我們就如同泥濘的池塘,滿是淤泥。」宗薩接著說,面對這灘泥水,不要攪拌,不要動它,就有機會回到正常的狀態。

泥濘的池塘,那就是我們每個人的現況。心裡輪轉著焦慮、希望、恐懼、昏沉等情緒,如同泥濘的池塘正在冒泡。看清楚心裡是一灘泥水,卻不去胡亂攪拌,泥濘的池塘自然會回歸清明。

通常,人們做的不是等池塘回到正常狀態,而是急於找一樣外在東西當作湯匙,將池塘的水攪得更加混濁。

對生病的人,禮物在路上,其中一件珍貴的禮物就是平常心。病了,一切回到平常心,恰恰符合宗薩所說的正常。

以切近患者的語言來說,罹患過重症的人都盼望著有療癒的可能。至於什麼是「療癒」?什麼是英文裡的healing?《好走》由healing的字根找源頭,意思是恢復完整的過程。《好走》書中定義的「療癒」,就是恢復每個人原有的完整性,「心智與心靈在圓滿漫溢的時刻復歸平衡的現象」。

復歸平衡,就是正常,就是平常心。

病來了,以平常心看待病情的另一種方法,乃是想像人人眼前都有個提籃,提籃裡裝著這一生會碰到的事。有容易的也有艱難的,所謂的好事與壞事,包括順運、衰運、霉運等等,屬於自己的已經裝在提籃裡,無法推拒也無法逃避。

接受整個提籃,記得,它是屬於自己的籃子,卻不是由人揀擇的一個籃子。提籃裡裝的是分派給自己的,不多也不少、不太輕也不太重,怎麼面對、怎麼承受、怎麼處理這個籃子,恰恰是這一生需要學習的功課。拎起自己的提籃,以感恩的心接受它,便會發現它的分量竟然剛剛好,「生命總是給我們剛剛好的老師」。

上面這句出自《愛情與工作的每日禪》,整段文字是:「生命總是給我們剛剛好的老師,包括每一隻蚊子、每一位主管、每一次大塞車、每一處紅綠燈路口,包括不幸、病症、快樂,或是沮喪⋯⋯每一個片刻都是老師。」

每一個時刻都是老師。

病了,生命走到彎折之處,原是最佳的受教時機。

聽見罹癌的壞消息,剛開始不免大吃一驚,繼而會發現,瑣事從身邊迅速消失,珍惜的是某些事對自己的內在關連。此時環顧一生,更發現生命意義不在歲數長短,而在於真心體驗的某些「間隙」。若是細細體察,那些「間隙」如同摺扇,可以開展、可以無限延伸。至短的一瞬間,與無垠、無限皆可以聯繫在一起。

榮格的人生提供同樣的證悟。到暮年,他益發向內尋求,介意的不再是膚淺、破碎、喧囂、躁動的外在世界。

而病後的我,我在向內尋求的這個間隙,所謂「我」,「我」在哪裡?

說話的,是「我」?疼痛的,是「我」?寫這本書的,是「我」?或許這個「我」最想要表達的,其實是與內在啟示相合一的體驗,以榮格的語言,那是:「我讓感動我的神靈,大聲說出祂的話。」

置身於大自然的「我」,面對浩瀚發出一聲驚呼的「我」,以什麼名字稱呼心裡虔敬的對象?用怎麼樣的語言形容這深刻的經驗或許並不重要,而重要的是,在那瞬間,感悟到本身何其渺小,雖然每個人的生命經驗渺小、片面、短暫,但它是整體的一部分,想著那個整體,或稱為神性的「祂」,而這無以名之的「祂」,遠比用任何方法能夠表達的更為深邃、寬廣、浩瀚。

恰恰因為自己渺小,才有機會感知到浩瀚;恰恰因為生病,禍福相倚,才收到這個提籃的禮物。

以上,是不是矛盾的反語?

反語像是「腦筋急轉彎」,思索片刻,原來的邏輯顛倒過來,事情不是原先以為的那樣。譬如叔本華說的那句:「為瞭解人生有多麼短暫,一個人必須走過漫長的人生道路。」又譬如,畢卡索的名言:「經過這麼長的年月,才終於變得年輕。」

恰恰由於生病,人生遇到險阻,才有機會讓歲月逆行。一個大逆轉……回到孩子拎起一籃禮物的快樂心情。

最佳賣點 : 《間隙》榮獲2021年台灣文學獎金典獎

國家文藝獎、金典獎、金鼎獎得主平路

以文學之筆書寫疾病的新境