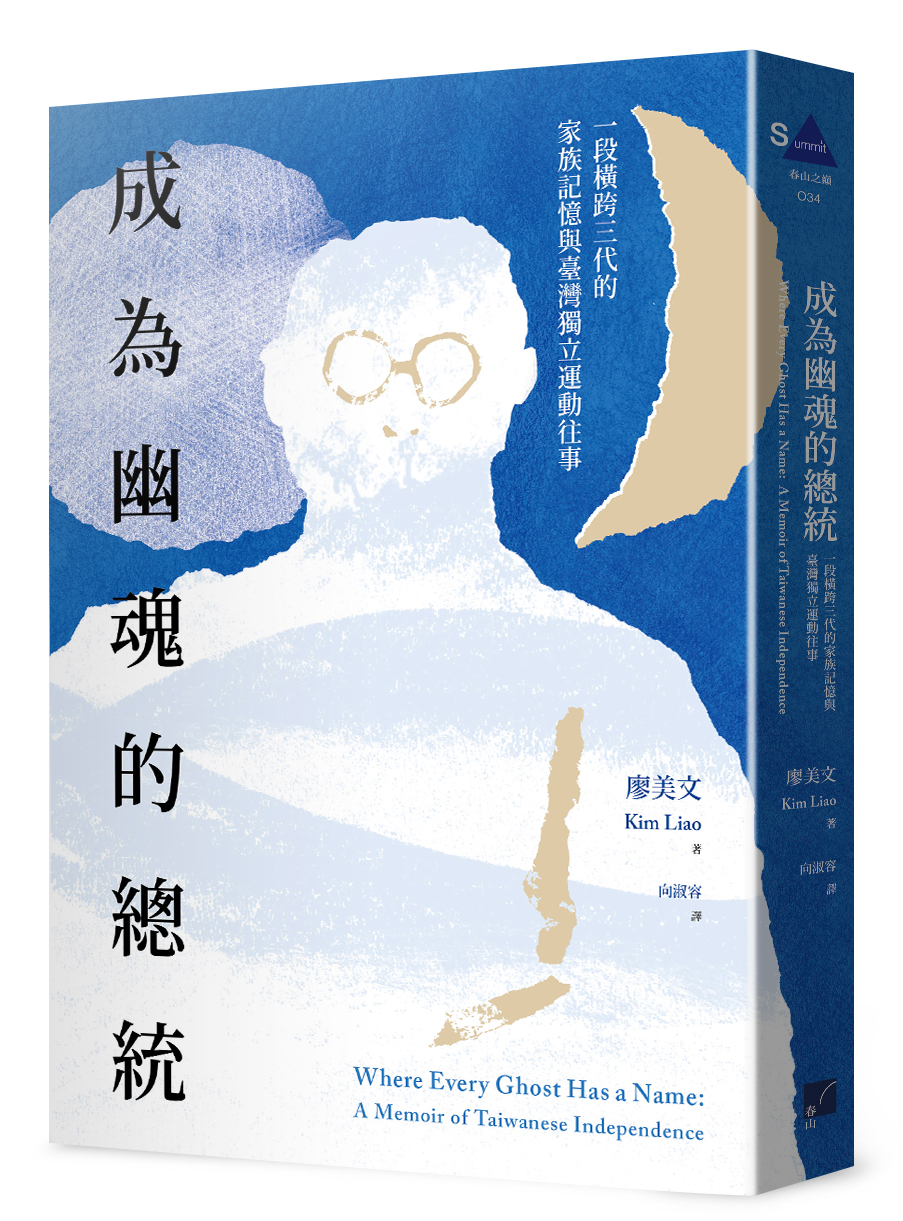

Where Every Ghost Has a Name: A Memoir of Taiwanese Independence

| 作者 | Kim Liao |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 成為幽魂的總統: 一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事:當歷史被迫噤聲,記憶是否還有回聲?當家族選擇遺忘,幽靈是否仍在暗夜低語?《成為幽魂的總統》帶我們深入一 |

| 作者 | Kim Liao |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 成為幽魂的總統: 一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事:當歷史被迫噤聲,記憶是否還有回聲?當家族選擇遺忘,幽靈是否仍在暗夜低語?《成為幽魂的總統》帶我們深入一 |

內容簡介 當歷史被迫噤聲,記憶是否還有回聲?當家族選擇遺忘,幽靈是否仍在暗夜低語?《成為幽魂的總統》帶我們深入一道難以言說的家族創傷。***一本書、一疊父親手寫的旅行日誌,是廖美文(Kim Liao)踏上尋根之旅的起點,也是她僅有的線索。她在美國出生長大,對祖父廖文毅幾乎一無所知。祖母絕口不提,父親也避而不談。直到某天,她在一本美國外交官的著作中看到祖父的名字,才驚覺這位家族中的神祕人物,竟是一九五?年代臺灣獨立運動的領袖,曾於東京成立「臺灣共和國臨時政府」,並被推舉為流亡政府總統。然而在主流歷史敘述中,廖文毅鮮少被提及。他不僅從公共記憶中消失,也被排除在家庭記憶之外,成了一個無處安放的幽魂。為追尋祖父身影,作者於二?一?年申請傅爾布萊特獎學金來臺,展開長達一年的田野調查。她走訪臺灣各地,從首都臺北到祖父成長的雲林西螺,也造訪綠島監獄等白色恐怖遺址,親身走入歷史現場。面對語言隔閡,她努力學習中文,並尋求翻譯協助;同時積極訪談親戚、學者,拜會謝聰敏、彭明敏等臺灣民主運動前輩。其間,她也曾赴日尋找祖父留下的日記。《成為幽魂的總統》將這段尋根經歷寫得如懸疑偵探小說般引人入勝,交織著作者在美臺日三地追查線索的過程,以及祖父母那一代的歷史片段──場景橫跨戰後初期的臺北、逃亡時期的香港與日本,最終祖母帶著四名年幼子女遠赴美國,一家人自此分隔兩地。作者細膩描寫白色恐怖如何撼動一個家族的命運。當讀者隨她走近廖家過往,也將意識到:那從不是遙遠的政治事件,而是一場滲入無數家庭日常的災難,影響至今。上一代出於保護而選擇沉默,卻讓下一代在不知情中成長。廖美文以自身經歷示範:當後代願意追問,被壓抑的家族隱痛終能開口。這不只是廖家的故事,也是許多臺灣家庭共同背負的歷史傷痕。

作者介紹 廖美文(Kim Liao)臺裔美國作家,臺灣獨立運動先驅廖文毅之孫女。作品曾刊登於《紐約時報》(The New York Times)、《衛報》(The Guardian)、《文學樞紐》(Literary Hub)、《沙龍》(Salon)等媒體。曾獲傅爾布萊特計畫(Fulbright Program)獎助,並獲佛蒙特藝術村(Vermont Studio Center)、珍特基金會(Jentel Foundation)、漢比奇中心(Hambidge Center)等機構支持。畢業於史丹佛大學現代思想與文學系,並於愛默生學院取得創意寫作碩士學位。目前與家人居住於紐約市近郊,教授各年齡層學生寫作。

產品目錄 專文導讀(陳翠蓮|國立臺灣大學歷史學系教授)臺灣版作者序作者說明【第一部】第一章:學錯中文了第二章:僅有的線索第三章:惠容在日治臺灣第四章:閣樓第五章:遠大前程【第二部】第六章:惠容出逃第七章:義子第八章:那些想推翻蔣介石的人第九章:粉飾的紀念館第十章:陷阱第十一章:鐵盒餅乾【第三部】第十二章:綠島第十三章:自由鬥士第十四章:美國人家第十五章:流亡的共和國總統第十六章:知與不知第十七章:投降【第四部】第十八章:重返西螺第十九章:開始用惠容的邏輯思考第二十章:賭徒家族第二十一章:被遺棄的蔣氏花園第二十二章:鬼月第二十三章:再看一眼金色死刑令謝誌注釋與參考文獻臺灣史延伸閱讀

| 書名 / | 成為幽魂的總統: 一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事 |

|---|---|

| 作者 / | Kim Liao |

| 簡介 / | 成為幽魂的總統: 一段跨越三代的家族記憶與臺灣獨立運動往事:當歷史被迫噤聲,記憶是否還有回聲?當家族選擇遺忘,幽靈是否仍在暗夜低語?《成為幽魂的總統》帶我們深入一 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267478691 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267478691 |

| 誠品26碼 / | 2682914457002 |

| 頁數 / | 384 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*1.8 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 【專文導讀】

陳翠蓮|國立臺灣大學歷史學系教授

【國際讚譽】

▲ 在這部令人驚嘆的作品中,廖美文巧妙地結合縝密的歷史探究與生動的想像重構,交織出一段家族謎團。這本書不僅是對臺灣歷史的重要貢獻,更深刻描繪了對抗威權所需付出的廣泛且沉重的個人代價。

──楊小娜(Shawna Yang Ryan),《綠島》作者

▲ 從令人驚豔的開場句開始,《成為幽魂的總統》便緊緊抓住我的注意力,直到最後一頁都無法放下。這既是一部動人的回憶錄,也是一場引人入勝的懸疑之旅,感人至深、考證嚴謹,是一部傑出的出道作品。

──陳霓(Kirstin Chen),《紐約時報》暢銷書《仿冒品》(Counterfeit)作者

▲ 在《成為幽魂的總統》中,作者廖美文帶領我們從美國長島橫渡太平洋,前往臺灣,追尋她流亡祖父的過往。這本書提醒我們,歷史從來不單純。被捲入時代風暴的不僅是政治異議者,也包括被迫留下的男人、女人與孩子。而在許多家庭故事中,沉默往往是最有力的聲音。這部作品不僅敘述了苦難與犧牲,也呈現出在最艱難的處境中,人如何透過行動與堅持,維繫自我認同與生命意義。

──李安如(Anru Lee),紐約市立大學約翰傑依學院(John Jay College)人類學系教授

▲ 廖文毅的美國孫女揭開塵封的家族記憶,寫成一部出色的傳記,呈現祖父與臺灣獨立運動交織的命運軌跡。

──《臺北時報》(Taipei Times)

內文 : 【第一章】學錯中文了

二?一?年八月

臺灣臺北

一九四七年,獨裁者蔣介石想置我家人於死地。二?一?年,我來到臺灣探究原因。

我在八月下旬一個溫暖的早晨抵達;拖著幾個超大行李箱,心中滿是對過往的疑問,迫不及待想找到答案。剛到的那天,我走進臺北街頭,身上的裝備有地圖、一本漢英字典、一顆蘋果和一瓶水,活像個首次踏上陌生星球的太空人。我拿到傅爾布萊特(Fulbright)獎學金,預計在這裡待一年,希望這一年足以讓我找到答案。才沒幾分鐘,我的牛仔褲就被汗水浸溼,藍色T恤也緊接著溼透了。我當時二十六歲,是個美國人,這是我第一次來到亞洲,也是我人生第一次踏入北回歸線以南的地方。我走在大安區椰樹成排的寬闊大道上,熱浪一波波向我襲來。

為了尋找遮蔭,我離開大馬路,走進一片擠滿商家的狹窄巷弄。陽臺上掛著晾曬的衣物,小吃攤和餐館的桌椅延伸到人行道上;五顏六色的招牌層層疊疊,用我看不懂的中文字宣傳店家賣的食物。那時智慧型手機在臺北還不普及,我當然也沒有。這裡街道上的步調比紐約緩慢,我感覺自己彷彿正在穿越時光,回到過去。

我一邊探頭望進藏身角落的小店,一邊忙著閃避從四面八方湧來的機車與腳踏車,耳邊不時傳來嗡嗡的引擎聲,同時心想:一九四五年,我奶奶李惠容(Anna Lee)和爺爺廖文毅是住在臺北的哪裡?我希望能用想像力穿越回過去,走進他們的生命裡。

第二次世界大戰結束後,我爺爺公開批評由蔣介石領導的中國國民黨政府。日本政府於一九四五年投降後,將原本是清朝行省的臺灣「交還」給中國,國民黨政府因此取得對臺灣的控制權。然而,先前臺灣只是空有中國行省之名罷了。十九世紀的臺灣是一座秩序尚未建立的邊陲島嶼,清朝對其施加的治理十分有限。在那個時代,來自中國大陸的福建移民與客家移民(客家人是一個擁有自己文化及語言的少數族群)持續在臺灣拓墾定居,與早已在島上生活了數千年的原住民共享這片多山的土地。

一八九五年,日本藉由《馬關條約》從清廷手中取得臺灣,結束了甲午戰爭。因此從那一年起直到一九四五年,臺灣都是日本殖民地。日本的文化影響至今仍隨處可見:充滿誘人堅果香氣的小咖啡店、多不勝數的日式壽司店,以及高效率的郵政與鐵路系統。這座美麗的島嶼展現出鮮活多元的文化交融,即使筆劃複雜的中文字讓我眼花撩亂、困惑不已,那股文化氛圍仍在高溫中一波波向我襲來,將我籠罩其中。

我漫步在蜿蜒曲折的巷弄裡,想像著一九四七年我祖父母曾在這些街道上行走,那是在一場名為「二二八事件」的衝突前夕,這場事件迫使我爺爺為了躲避蔣介石手下特務的追捕而流亡香港。在香港,他和他哥哥廖文奎這兩個自由鬥士更加暢所欲言,從批判國民黨政府逐步升級為組織臺灣獨立運動。一九五?年代,他們向聯合國及美國請求政治與軍事支援,相信自己能推翻繼日本之後的另一個殖民政權,將臺灣的控制權還給臺灣人。這就是廖文毅和廖文奎的計畫。但接下來發生的一切,在隨後的六十年間始終是個謎。

我爺爺發展他的政治運動,我奶奶則在香港獨力撫養四個小孩。她與臺灣的廖家斷了聯繫,失去經濟支援,與自己的娘家更是毫無往來。在全家性命堪憂之際,她毅然決定,廖文毅爭取臺灣自由的理想,不該以犧牲孩子們的未來為代價──這代價實在太大。於是她離開亞洲,帶著幾個孩子前往美國,展開新生活。

一九五一年,奶奶和孩子們抵達布魯克林;我爸爸是老么,當時只有兩歲。此後,奶奶再也沒提過她的丈夫。我爸爸理查從小到大,對任何問起他父親的人都說已經死了,而他對爺爺曾參與的臺灣獨立運動也一無所知。我是他唯一的孩子,在廖家孫輩中年紀最小;家族對過去絕口不提,反而助長了我的好奇心。你對一個孩子什麼都不說,只會讓她一心想去探究。

數十年後的今日,我來到這裡,就是為了弄清楚一切:我想見爺爺的家人,也就是在臺灣的廖家人,瞭解他究竟經歷了什麼。我想知道他為什麼主張臺灣獨立、如何推動這場運動,又在臺灣邁向民主的歷程中扮演什麼角色。奶奶生前對這段往事三緘其口,我也一直不敢多問,怕惹她難過。奶奶去世多年後,我在來臺灣前先訪問了幾位姑媽與伯父,但當年他們逃難時年紀尚小。有太多事我至今仍無從得知。

沒想到,最震撼的一擊還在後頭。來到臺灣的第一天,我在臺北街頭走走看看,一邊試著熟悉環境,一邊追尋失落的家族記憶,卻發現我慘了:我在美國學錯中文了。我學的是簡體字,這種字體通用於中國大陸和整個華語世界。臺灣卻是其中的例外,使用的是繁體字,這意味著,我來這裡準備進行一整年的研究,結果卻幾乎是個文盲。如果我連字都不會認,甚至連餃子都不會點的話,又怎麼可能打破幾十年的沉默,挖掘出關於臺灣和我們家族的真相?

***

我站在一條昏暗溼熱的小巷裡,仰頭看著一家水餃麵食攤的價目表,想在這個陌生的國度吃一頓晚餐。這時我終於明白自己眼前的文字是繁體中文,頭一天的極度困惑在此刻化成了震驚、挫折,還有絕望。

繁體字保留了原始的筆畫。中國共產黨奪得政權並建立中華人民共和國後,將絕大多數的繁體中文字「簡化」,以提高全民識字率,理由是筆畫少的字比較易於讀寫,也比較好記。這確實有幾分道理。舉例來說,我的姓氏「廖」有十四畫,而繁體字的「龜」有十八畫,簡化後的「?」卻只有七畫。先前我在波士頓學了整整一年的中文,那些教我的老師都知道我打算來臺灣生活、工作、研究臺灣歷史。既然如此,為什麼沒有人告訴我臺灣使用繁體字?這可一點也不是什麼小細節!

那天晚上我在麵攤看到的字,筆畫都特別多;我學過的「面」旁邊多出一團鬼畫符,變成了「麵」。這下麻煩大了。我手上有一封某臺灣國立大學教授寫的研究補助推薦信,信上預設我已經學好中文,準備好展開為期一年的研究生活──但就在一瞬間,我所有的準備就像一滴水落在炙熱的臺北街頭,轉眼蒸發無蹤。我孤身在異鄉,不知如何與人溝通。

幸好當晚還有兩種食物的繁體和簡體名稱長得一樣:包(就是「包子」、「包起來」的包)和咖啡(謝天謝地)。我買了一些不知道內餡是什麼的包子,在飯店房間裡吃下我淒涼的第一頓晚餐。吃完後我就爬到床上,時差和初到臺北頭一天的遭遇讓我累得直接躺平。

在這個地方住上一年,恐怕會比我想像的困難許多。

最佳賣點 : 當歷史被迫噤聲,記憶是否還有回聲?

當家族選擇遺忘,幽靈是否仍在暗夜低語?

《成為幽魂的總統》帶我們深入一道難以言說的家族創傷。

***

一本書、一疊父親手寫的旅行日誌,是廖美文(Kim Liao)踏上尋根之旅的起點,也是她僅有的線索。

她在美國出生長大,對祖父...