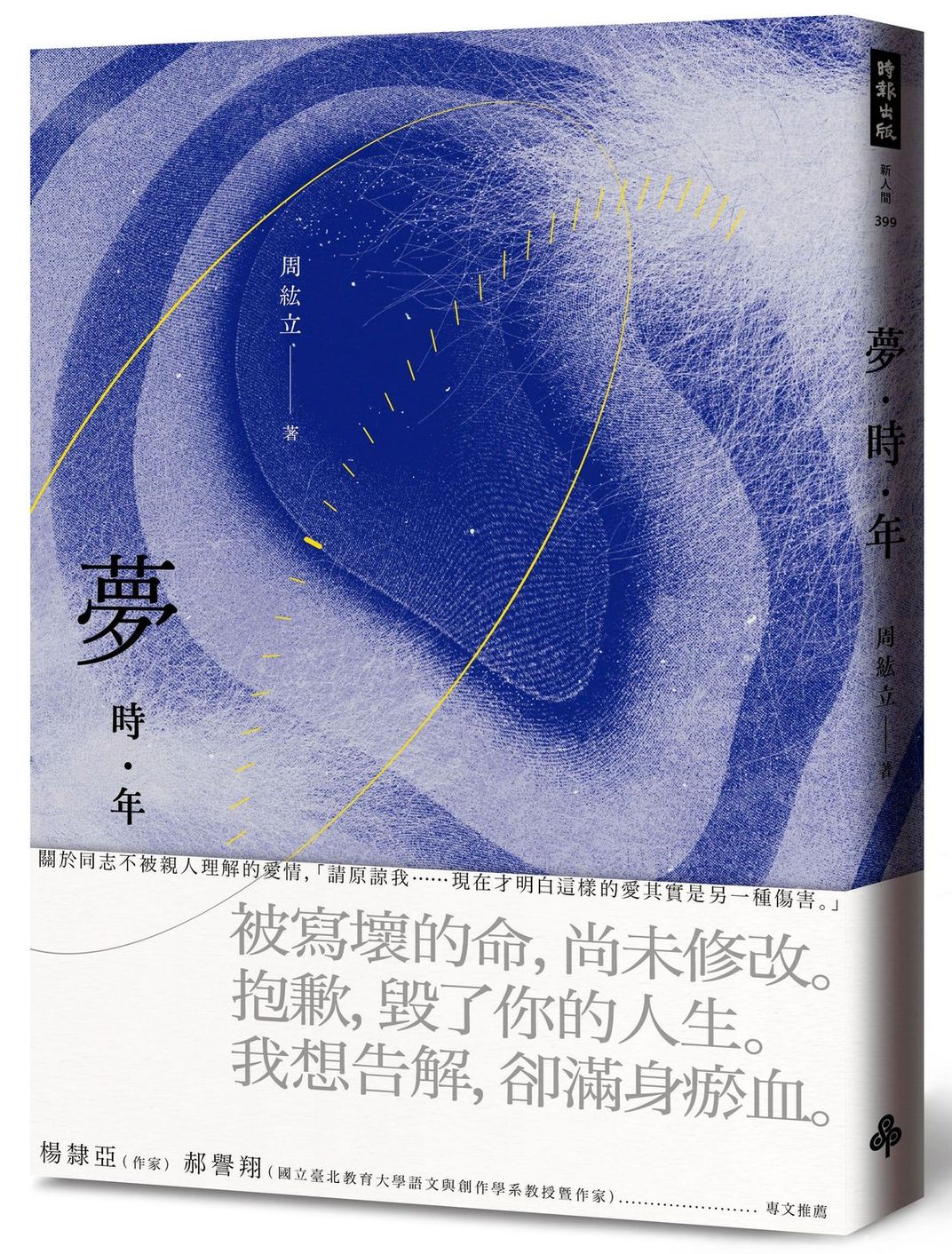

夢時年

| 作者 | 周紘立 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 夢時年:被寫壞的命,尚未修改。抱歉,毀了你的人生。我想告解,卻滿身瘀血。關於同志不被親人理解的愛情,「請原諒我……現在才明白這樣的愛其實是另一種傷害。」做夢,是 |

| 作者 | 周紘立 |

|---|---|

| 出版社 | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| 商品描述 | 夢時年:被寫壞的命,尚未修改。抱歉,毀了你的人生。我想告解,卻滿身瘀血。關於同志不被親人理解的愛情,「請原諒我……現在才明白這樣的愛其實是另一種傷害。」做夢,是 |

內容簡介 被寫壞的命,尚未修改。 抱歉,毀了你的人生。我想告解,卻滿身瘀血。 關於同志不被親人理解的愛情, 「請原諒我……現在才明白這樣的愛其實是另一種傷害。」 做夢,是為了和整個世界保持安全距離。從做夢到解夢,十年的時年,周紘立曾經忘記了如何「寫」,只想著逃離,這場長途跋涉的旅程,他站在夢與現實的兩端,早分不清是醒還是夢,面對現實的無情,只能委蛇卑屈地求索與扣問。 曾經飄泊,是為了逃離十八坪親屬都不姓他的姓的家,以及無疾而終的戀情;重返,則是為了自小即離開、罹癌的父親送終。父後,難解的親緣結,在另一片葉脈上,有著相同的歧路,然現實已是陌路。 孤獨,是這場夢境的主旋律,也是身心科問診的主訴,生病以後,睡前嗑五種藥,才能逃回夢裡,才能好好與現實裡的人對話。〈致前男友的母親〉一寫十年,款款說著自己的父親、母親、說著自己的逃離與L的相遇,並哀哀致歉:「如果您讀見,必然要、絕對要原諒我……現在才明白這樣的愛其實是另一種傷害。」〈Every Eve〉寫給生命裡富有意義的過客,以文字放瘀血,有死亡有頓悟,也有無私的愛。 種種心情,寫了又寫,改了又改,周紘立逃離文學許多年,終究要回過頭處理這些心頭刺,關於那些失落、失敗、懸而未解的,他仍不知該怎麼做,對過往一切他仍滿懷愧疚,至今他仍靜靜等待不能相見之人,入夢和他說:「沒關係,我在這裡。」

各界推薦 楊隸亞(作家)郝譽翔(國立臺北教育大學語文與創作學系教授暨作家)──專文推薦《夢時年》也可更直白地理解為一本吿解書。我以為,這是紘立有意從傳統散文的家族書寫系譜出走,試圖找尋的一種破口;也是家族書寫的階段性告終,與先前的散文集並讀,透過父親的死亡為散文三部曲劃下句號。──楊隸亞《夢時年》是紘立對於人間的深情凝視,不管是對於生命中大多缺席的父親,到情感糾葛最深的母親,乃至於母系家族、情人,就在那「天空半明半暗,太陽與月亮同時橫掛東西兩方」的世界裡,「黑暗裡燃有金黃的光」,而我們聽見了他對於已逝(失)之人的聲聲召喚,溫柔而且耐心地,通過了這本散文密密麻麻的文字,建構起屬於他的萬華生命史。──郝譽翔

作者介紹 周紘立1985年生於臺北萬華,東海大學中文系畢業。作品曾獲:自由時報林榮三文學獎、時報文學獎、梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎、全國學生文學獎、新北市文學獎、打狗鳳邑文學獎……等。文章入選《102年散文選》、《103年散文選》、《104年散文選》、大陸《美文》、《閱讀與書寫.生命敘事文選》、《短篇小說》等。短篇小說〈尋人啟事〉獲中華民國筆會(Taipei Chinese Center)翻譯為英文版外介。

產品目錄 〔推薦序〕幽暗華麗的肉體廢墟/郝譽翔周紘立的返場秀/楊隸亞輯一:日間殘餘一場長途跋涉的惡夢輯二:為夢找解釋致前男友的母親姊結情緒過敏原我這骯髒的身體洗不乾淨上海碎時記軟體動物Every Eve八十七歲的外婆問我,我愛男人的這款愛情三點水輯三:超譯註釋B面對不起儀式感安睡漸忘人影媽媽鏡像自序雨啟蒙世故身分褻瀆改版過節說謊失落活著櫃子馬桶吃錯藥焦點免役失戀動詞夢話善舉遺言關機

| 書名 / | 夢時年 |

|---|---|

| 作者 / | 周紘立 |

| 簡介 / | 夢時年:被寫壞的命,尚未修改。抱歉,毀了你的人生。我想告解,卻滿身瘀血。關於同志不被親人理解的愛情,「請原諒我……現在才明白這樣的愛其實是另一種傷害。」做夢,是 |

| 出版社 / | 時報文化出版企業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263743984 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263743984 |

| 誠品26碼 / | 2682466503004 |

| 頁數 / | 296 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*1.88 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 推薦序1

幽暗華麗的肉體廢墟──讀周紘立《夢時年》 郝譽翔

怎麼看都覺得我這篇序文的標題下得古怪:「幽暗」又如何能夠「華麗」呢?而「廢墟」只有毀損破敗,更是和「華麗」兩個字扯不上邊?所以這標題就像是一個不會寫作的孩子,硬生生擠出來的形容詞,沒頭沒腦的矛盾和不搭,教人看了只是迷糊,不禁歪著頭地感到齒冷。

然而紘立就是這樣一個不搭的人。他的父母幫他取的名字十分響亮,但他自己卻偏喜歡諧音「紅利」,充滿了喜感,而且是一種蠅頭小利也好的、喜孜孜的庶民歡喜。但若要說紘立老練世故嘛,他卻又天真浪漫得就像一個大孩子,雖然懷有滿腔的理想和抱負,但那抱負卻多少帶著股童稚的傻氣,就像是一個從日本漫畫裡跳出來的人物。

但也難怪紘立寫起散文來是如此的迷人,自成一格,而那是從本性之中渾然天成的,既細膩婉轉,又灑脫大氣,旁人根本學習模仿不來,只因他就是一個矛盾的綜合體,乍看之下有如孔雀開屏,抖著一身鮮豔亮麗的羽毛登臺了,然而仔細一瞧,卻又發現處處都滲透出暗影。

那暗影如同不甘死去的冤魂,流淌在字裡行間,哀哀戚戚地嗚咽著,又像是依稀聽得一縷南管的絲竹樂聲迴盪著,飄散著,而渲染成了一種既現代摩登,卻有古雅蒼涼的韻味。

所以「華麗」怎麼會不能與「幽暗」同行呢?而「廢墟」來到了紘立的筆下,竟也透出華麗燦爛的光影。我尤其喜愛他對於臺北城市空間的書寫,從他所生長的萬華寫出了摩登秩序之下的反面,而那是一張「三十二顆牙悉數落光的張開嘴,舌頭是紅地毯,咽喉往下是全然的黑暗」。

紘立就以華麗的感官打造出一座夜的國度,而現實和夢境彼此交融,難解難分,就連善與惡、愛與恨都是。他寫道:「荒地。無草。水窪窟窿彼此相連,無秩序的人造湖泊。一窪一坑皆在發光。」故在這無秩序無生命的所在,卻仍有光。處處微亮,而夢在發光,精液也在發光,路燈之下更是撒落漏斗狀的光束,一盞接著一盞,在黑夜之中,有如繁花綻放。

我以為紘立的寫作和人生美學更趨近於直觀,無須辯證,只要文字所及之處,就有如探照燈掃過黑夜,而浮光掠影底下存在著深不可測的深淵,直落入生命的底層,千瘡百孔的廢墟,那是靈魂的馬里亞納海溝,全世界沒有任何人造訪過的最深之處,以致幾乎失去了救贖的可能。然而只要有光,便有了一絲仰臉向上、重新浮出海面的希望。

看《夢時年》中寫他到雲南格拉丹高原陷入高山症的譫妄,忽而跳接父親癌末陷入昏寐的最後時光,而他亦陷入重度憂鬱哭喊:「不是我爸死,就是我死。」兩個人只能活一個,而自己如果不想回歸正常,便是反向成為脫軌的瘋子。故從橫逆乖訛的弒父逆倫,到伏地謙卑懇求原諒,如此逆反的兩極在大腦之內劇烈地彼此拉扯,那儼然是一場怵目驚心的生之折磨,靈與肉合一,兩者皆無從解脫,只因為「我的世界充斥抱歉的過敏原」。

所以紘立的喜感和歡樂,不也就是出於這樣一種「抱歉的過敏原」嗎?他用笑來遮掩對於人世的過分敏感,也總是比旁人更早一步察覺到了生命所必然歷經的苦、無奈、不安、惆悵、憤怒……,這不就注定了他必得要走上寫作的這一條路?因為唯有通過文字的驅遣,他才能刻鏤出這個世界的真實面目,以及對於人類必然崩壞的不捨,和痛哭。

也因此《夢時年》是紘立對於人間的深情凝視,不管是對於生命中大多缺席的父親,到情感糾葛最深的母親,乃至於母系家族、情人,就在那「天空半明半暗,太陽與月亮同時橫掛東西兩方」的世界裡,「黑暗裡燃有金黃的光」,而我們聽見了他對於已逝(失)之人的聲聲召喚,溫柔而且耐心地,通過了這本散文密密麻麻的文字,建構起屬於他的萬華生命史。

我們也彷彿在閱讀之際,穿越了臺北城西那重重疊疊的水泥牆壁和木造隔間,那充斥著潮霉味的老舊公寓樓房,發現竟仍有一浪漫天真的大男孩,依然坐在書桌前,孜孜矻矻地伏首書寫,一個字接著一個字,認真寫下了他對於周遭人們的不捨之情,即使暴烈也是溫柔,仍在渴望著愛的微光。

即使只是微光,也好。那是救贖的契機,從廢墟中長出了一對天使的翅膀,潔白得發亮。那更是一個人直到中年,卻仍舊可以保持樂觀和天真的不二法寶,而那樣的光正彌漫整部《夢時年》之中,讓我們讀了不禁感覺到:有夢真好。

(本文作者為臺北教育大學語文與創作學系教授暨作家)

推薦序2

周紘立的返場秀──笑著笑著就哭了,爬不完的憂鬱山和幽靈父親/楊隸亞

首先,這可能不是一篇很傳統的推薦序。

我認識紘立的時間實在太早,可以說我是先認識紘立,才認識「創作」的。該如何描述那個「古早年代」的友誼呢?

大約二十歲的時候,我們都住在東海大學大度山的學生公寓,那時沒有串流平臺Netflix或Disney+,想追劇看電影,得用迅雷、狐狸等媒介「抓」影片,下載一部戲得耗費宿舍網路跑上一整天時間;當然,也沒有Spotify,想聽音樂得用千千靜聽,天馬音樂網。我們都曾經有過想要聽張惠妹最新單曲,打開卻發現下載到「謎片」的經驗,莫名地進入「看謎片,轉大人」的青春時光,〈我可以抱你嗎愛人〉變成另一種限制級版愛的抱抱。

回想起來,那是一段灰暗但偶有光亮的日子吧。

紘立小我一屆,算是學弟,我和技安妹、系上的系花在學生公寓被偽裝成日劇或流行歌的「謎片」震驚之餘,還差遣他去買宵夜。他發出不情願的抱怨聲音,但總在深夜裡提著脆皮雞排和珍珠奶茶回來。我推開公寓落地窗往下望,深夜的他在樓下吸菸放空。菸霧散開,他的眼神不知道是發呆或思考些什麼,總覺得和白日「瘋瘋癲癲」、喜聊八卦的那個他,不太一樣。

嘮叨、碎嘴、愛抱怨,某些時刻好像會搞砸事情的紘立,卻有著近乎相反的另一個人格,另一個「他」會在創作時間現身。細心、深刻、凝視世界的眼光純粹且通透。我常常思考,另一個「他」究竟是以什麼樣的方式存在於世界上呢?

他家住在萬華,母親在市場賣小菜,父親扛瓦斯打零工,與母親口角衝突,暴力相向,後來離家棄養母子二人,家中還住著一個精神耗弱的大阿姨,會把沙拉脫當沙拉油倒進平底鍋煎香腸、或是不小心在樓梯間便溺。直到現在我仍記得很清楚,他在我面前談起家庭背景,一副嬉皮笑臉,口氣輕鬆的態度,但在周芬伶老師的創作課上,一場個人的創作行動展演,他跪在老師身邊哭了十分鐘,淚眼汪汪問:你可以當我的媽媽嗎?

成年人還在尋找媽媽,除了媽寶,只有一種可能:自小失愛。

父親長年缺席,與母親無法心靈溝通,紘立在一個失能、失愛的家庭長大,即使在萬華巷弄「走跳」,學會了江湖上與人相處的方式,把自己磨成一個社會化的成人,但內心深處始終存在的不安全感,孤單感,委屈感,自卑感,好似從來沒有消除。戀愛或許是一個出口,有愛人的肯定鼓勵,撫慰他的不安脆弱,而文學創作也是另一個出口,透過文字書寫發洩記錄內心的傷痕。

在散文集《夢時年》,紘立透過「告解體」頻頻召喚Eve,但,究竟Eve 是誰?可不是什麼旅日必買,白兔牌止痛鎮痛藥「EVE」,而是另一種人生的救命藥。每當紘立描寫母親與童年陰影陷入更深的痛苦憂鬱時,總是頻頻cue 她出場。「Every Eve」(簡直媽的多重宇宙),是何方神聖?倘若對周芬伶散文熟悉的讀者,必定從散文集《汝色》接收過此詞,該書透過與一名叫Eve 的女子對話,從日常出走,從俗世脫軌,從道德走向禁忌,探問人能抵達多麼遙遠孤獨的地方。種種傾吐,來回交織,是自剖者與傾聽者之間暗湧的祕密心事,也是透過他者揭露自我人生的方式。

「Every Eve」不是藥丸,仍有止痛療效,鴉片嗎啡,自我書寫,自己服用。「Eve,於是你去了拉達克聽法王講經,號稱世上最崎嶇、最荒蕪的山地,海拔超高,極度冷與乾燥,並不適合你生病的身體,去只為了參透更深的不知的自我。為了記憶的輕盈,鑄成文字放瘀血。」

借師《汝色》芬伶體習得的寫作技巧而衍生的分靈體──《夢時年》也可更直白地理解為一本「滿懷愧疚」的告解書。我以為,這是紘立有意從傳統散文的家族書寫系譜出走,試圖找尋的一種破口;也是家族書寫的階段性告終,與先前的散文集《壞狗命》(二○一二)、《甜美與暴烈》(二○一四)並讀,透過父親的死亡為散文三部曲劃下句號。

我不曾問過紘立,父親的意義是什麼?

但我總感覺父親充滿著他的散文,結束人間生活,以幽靈的樣態在故事裡漂流。這個父親會在吸菸點火時,一把燒光紘立的夢嗎?

Eve一號:倘若無法接納不美的自己,誰要收留?

Eve二號:拜託別讓我變成鬼還要提醒你早睡早起。

Eve三號:請不要再夢見我了,如果可以。

Eve四號:收到來信,我試著原諒你。

Eve五號:假使不是父親的死亡,可能我永遠長不大。

Eve六號:汝就放心去愛,人生海海,驚啥!

……

每一個 Eve:對不起。

失去父親,失去戀人,讓他墜入更深的憂鬱,也讓他一度失去出書的信心和戀愛的勇氣。在愛情市場遊蕩,他甚至自嘲自己是「豬」,打開交友軟體,喊出同志動物園分類口訣:貓狗猴牛熊豹狼金剛豬,九大動物,左左右右,滑了又滑。非主流怎麼辦?豬幻想跟狼戀愛,改寫格林童話腳本,飛天豬寶妮那般等待愛情救贖。紘立總是這樣,用笑嘻嘻或聊八卦緩解轉移焦慮不安,在團體中他是開心果,把歡樂帶給大家,轉身一人寂寞地走很長的路。我常常想念學生時期和他去錢櫃好樂迪歡唱的時光,他總會點幾首張惠妹的〈火〉、〈薇多莉亞的祕密〉還有蘇打綠的〈左邊〉、〈小情歌〉,在那些深夜我唱了哪些歌自己壓根忘記,也許早也不重要。黑夜裡旋轉霓虹燈的光影,破碎海浪那般打在黑暗的K歌廂房,一身潮流裝扮的紘立,蹦蹦跳跳,眼神卻是那麼孤單,彩虹也照不進他的黑,彷彿他就是黑色本身,連影子都在時間裡無止盡歪斜、迷途,找不著回家的路。

「Every Eve」是他的多重宇宙,Every Eve/Everything/Everywhere,存在每一個宇宙裡的父親啊,請與紘立和解並祝福他吧。

《夢時年》是他重回文壇的返場秀,就像綜藝節目裡的「返場」機制,披荊斬棘的哥哥回到攝影棚錄下一屆公演賽事,會被稱為「返場哥哥」,那麼離開文壇太久,重新回鍋的作家,會否也是一種「返場」?他帶著全新創作和讀者見面,新的他,新書,新髮色,新造型。準備好了就要出發。

周紘立重回文壇(比蕭亞軒重回歌壇還快),這次,我們真的等到了。

(本文作者為作家)

內文 : 做夢說明書

我的夢很規矩,就像按下暫停鍵,隔夜再夢不是由已知劇情接續,而是從頭再來。好困擾,同樣一場夢不甘不脆的,況且內容屬於悲劇性質,夜夜凌遲,始終看不見「劇終」二字。

就這樣,夢了長達數年。

白晝某部分的我活在夜裡的想像,虛實界線好模糊,令人懷疑眼前來來去去說話應對的人事物是真的嗎?只想趕緊服藥,躺在床上等待睡意降臨,它經常性遲到,總是窗戶隱約有天光,鄰居刷牙洗臉的聲響、市場下班返家後母親洗澡的水聲……萬物甦醒,我似乎才能安心入眠:在脆弱的時候世界替我守護。

一夢再夢,如捶金碾展,時間和空間膨漲、膨脹。長途跋涉的惡夢,它具有雙足、它有行進的地圖、它找妥主配角在遙遠第一百集等待著我。拒絕快轉,索性(抗議無效)接受夢的安排。

手機鈴聲、狗狗舔舐我臉頰的小舌頭,或者其他因素,劇情遭阻斷。恍恍惚惚地回神,啊!夢裡的我於現實撥了電話、夢裡無能為力的眼淚真的流了滿臉、夢中的應答與此世界同步鬼吼鬼叫,我媽總問:「你剛剛又在說什麼?」

私密的夢境變得赤裸。要走多遠才能償還犯罪的刑期呢?

十年。時年。

記錄夢中遊行經歷的怪誕離奇,一則充滿密碼(我沒有正確解開它的金鑰)的胡言亂語。之中摻雜真假,時間向前推移幾個年,回頭審視這批文字,仍然,仍然僅能雙手一攤。

夢,比現實還真實,卻比現實不真實,我在兩者間擺盪出一段時間。

一場長途跋涉的惡夢(摘錄)

我是我,扯開父母怕尚未記清楚家的位置、導致成為貼在警局公布欄的失蹤孩童之一的小銅鎖;我是我,現在我的力氣足以扯開這扇門,即使它曾經深深的讓我挨餓,但經驗過後的經驗,彷彿歷過的險,拓荒者揣測擔憂的未卜前途瞬間有了指南,什麼都不怕了。況且我能打開它,只要我願意打開它,門,只是連著牆面的四條木框子,像個三十二顆牙悉數落光的張開嘴,舌頭是紅地毯,咽喉往下是全然的黑暗。

必須要走,木造的隔間潮溼的空氣,使我像住在一朵積雨雲裡面,伸手觸碰不到窗,因為本來就沒有配置窗戶的孔洞,這面牆緊貼著隔壁住戶,那對夫妻偶爾性致高昂聲音透過蠹蟲的搬運遷徙過來,很微弱卻聽得見。夢儲存於左胸腔室,已經沒有必要帶走的家當,我都記得。

我記得父親死了,烈焰將他燒成灰,我跪地哭了一會兒,他濃縮進不比水桶大的骨灰罈。上頭有他的照片及生歿時辰,在他還有四肢以及頭顱時,能扛起二十公斤的桶裝瓦斯,登梯運貨,堂而皇之走進每戶斷炊人家的廚房,當然也用那力氣痛擊我,我像是搖晃的沙袋。醫生問我會痛嗎?那麼久以前的事了,不痛,但聽見人家提起就彷彿把我丟進冷凍庫渾身顫抖,平時我盡量不想。醫生叼著老派海泡石製的菸斗,吹出煙圈:「我看到了大教堂、蔚藍的天空,上帝坐在金色的寶座,高高在上,遠離塵世,從寶座的下面,一塊奇大無比的糞便掉了下來,落到閃閃發光的新屋頂,把它擊得粉碎,也把大教堂的四壁砸個粉碎。」滿臉皺紋的醫生十隻指頭彈著無形的鋼琴,抖抖抖,他說那是他年輕時做的夢。

我沒辦法理解上帝,不過我卻記得父親載著我與母親,千里迢迢沿著崎嶇不平的河濱道路,到了淡水的一間小廟,廟裡什麼神都有,蚊香似的香盤兩盞向下煙飛升,每尊木雕神像燻得黑黑,他們,擠滿斗室的善男信女,圍聚於沙盤前等待畫出些什麼,只要相信,在謎底揭曉前「相信」是那麼千真萬確。父親在人生一截路途中,突然迴光返照,捨棄代步的輪椅,他的雙腳帶領他走出簇新的十一樓病院,在超商前使盡力氣揮舞著手掌,小黃溫馴靠邊,爸爸跟我索討一千元:「有件事我一定要做。」「什麼事情值得現在去做?」「你記不記得那間廟?」當然,撇除它是神明的人間公寓,它僅僅是一個地理座標,我們經常前往。「我要去還願,我跟祂們祈求度過這關,你看,」父親做起類似運動操的基本動作示意無恙,「人不能言而無信,你看,」一張駨皺的公益彩券,上頭列印的數字是我的出生年月日,「累積好幾億,全都是要給你的,我欠你太多,就像那間廟我從沒還願,這回我一定要去!」我給了父親一些紙鈔,泊車小弟似地替他關妥車門,這樣的動作於我而言無比熟悉,那代表著他「又」要走了。

醫生,接著他就死了,那張樂透並不在他任何一件衣著的口袋,他燒成了紅粉色的骨頭,我象徵性地用長筷子捏了塊他碎裂的頭蓋骨。師公的正職是計程車司機,我捧著一罐大理石質地的罈,穿過辛亥隧道經過兩旁夾山的柏油路,抵達他永恆的家―B1,七排―左右上下簇擁著先到者,一格一屜都是短促的人生,組織起來就是華廈小區。父親每回提起曾經擁有過的一間位於北投的公寓,眼神充滿驕傲,他有能力賺,失去了,也該有能力贏回。他「相信」腦海的藍圖,連我的房間亦規劃詳細:一面朝向關渡平原的落地窗,頂著天花板的書架與衣櫥,他邊說手邊凌空比劃,好像,就好像差一點點就能成真的模樣。他必然失望,如果他仍活著,應當不想由北投區轉戶口到六張犁的福德公墓。

最佳賣點 : 被寫壞的命,尚未修改。

抱歉,毀了你的人生。我想告解,卻滿身瘀血。

關於同志不被親人理解的愛情,

「請原諒我……現在才明白這樣的愛其實是另一種傷害。」