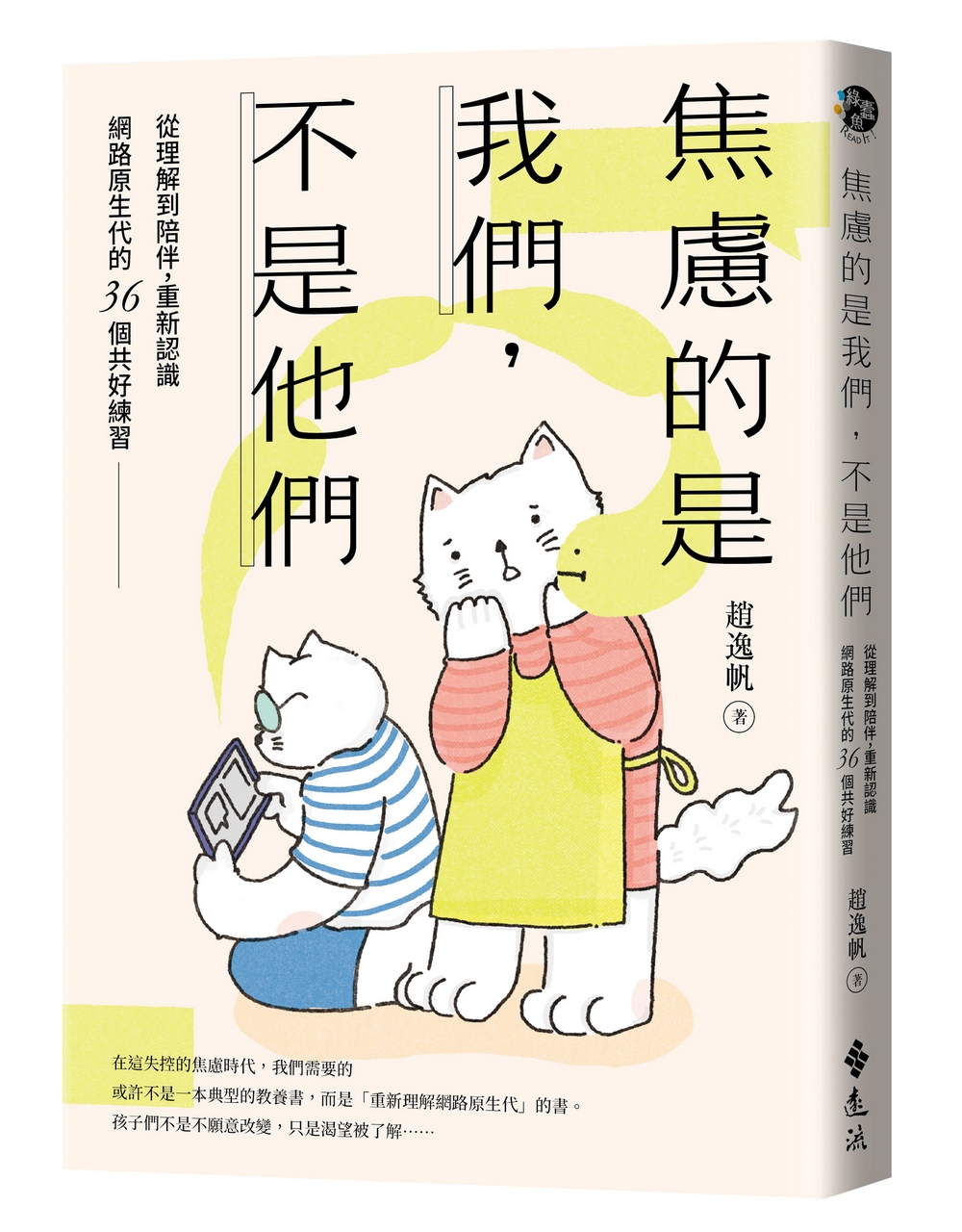

焦慮的是我們, 不是他們: 從理解到陪伴, 重新認識網路原生代的36個共好練習

| 作者 | 趙逸帆 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 焦慮的是我們, 不是他們: 從理解到陪伴, 重新認識網路原生代的36個共好練習:在這失控的焦慮時代,我們需要的或許不是一本典型的教養書,而是「重新理解網路原生代」的書。 |

| 作者 | 趙逸帆 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 焦慮的是我們, 不是他們: 從理解到陪伴, 重新認識網路原生代的36個共好練習:在這失控的焦慮時代,我們需要的或許不是一本典型的教養書,而是「重新理解網路原生代」的書。 |

內容簡介 在這失控的焦慮時代,我們需要的或許不是一本典型的教養書,而是「重新理解網路原生代」的書。孩子們不是不願意改變,只是渴望被了解……身為有過網路成癮經驗的教養心理專家,趙逸帆以同理「網路原生代」孩子的角度,帶領我們進行一趟深入孩子想法的歷程。本書從孩子的日常情境切入,帶你了解他們為什麼愛滑手機、離不開短影音,還有為何沉迷遊戲,在這些無限滑的行為背後,各自隱含了哪些心理需求與人生課題。第二部分帶領大家思考,網路文化是如何一點一滴形塑了新世代的價值觀。最後,期望透過可行的策略,實際陪伴孩子;不再只是透過設限來管制,而是真正靠近他們的心。多位網路原生代的真實案例故事,讓你重新認識他們的內在邏輯與情緒表達模式,期盼師長們換一種眼光看待這群新世代的孩子。 ◤在這個資訊爆炸、演算法主導的世界裡,與其急著斷線、防堵,不如一起設計一種能同行的生活方式;與其擔心失聯,不如找回彼此真正的連結。◢ ──趙逸帆 ※書中附錄「數位教養資源懶人包」 ,親師必備!!※趙逸帆老師親自設計「親子關係線上小測驗」觀迎實測:https: www.ylib.com EdmAll lecture 20250930 快速掌握你的數位教養敏感度!!

各界推薦 【共感推薦】陳志恆|諮商心理師、暢銷作家彭冠綸|「館長小編的圖書館日常」版主黃之盈|諮商心理師楊惠君|《少年報導者》總監、《報導者》顧問厭世國文老師|高中國文老師綠君麻麻|閱讀推廣人、作家蔡淇華|惠文高中圖書館主任、作家魏瑋志(澤爸)|親職教育講師羅怡君|親職溝通作家與講師

作者介紹 趙逸帆 畢業於國立台北教育大學心理諮商系,先前讀過中央大學光電科學與工程學系,因為志趣不合重考轉換跑道,所以對孩子的探索教育、家庭教育十分看重。從台北教育大學畢業後曾任公立小學實習、短期代理教師,後來在台北市小實光實驗教育機構擔任教師,接觸許多中小學的孩子和家庭。在任教過程中,發現家庭教育在孩子成長中扮演了重要角色,所以成立「不帆心家庭教室」,固定時間辦理公益親職講座,並受邀至許多學校和社區單位講演,近三年累積近300場講座經驗。同時長期在臉書等社群平台更新親職專欄,撰寫超過400篇數位教育和網路教養的專文,希望用講座、用影音、用書籍等方式,幫助親師能更接近網路原生代的孩子!專長議題有:兒少網路社群觀察、網路成癮、數位性剝削防治、學生心理需求分析、生涯探索、自我覺察、SEL課程等。

產品目錄 【導讀】安頓大人的焦慮,是數位教養的起點/陳志恆 【推薦文】站在孩子身旁,找到數位世界的呼吸頻率/彭冠綸找回愛與管教的界線/黃之盈平行世代的翻譯年糕/楊惠君理解,是我們唯一可以共享的庇護所/厭世國文老師換一種眼光與孩子同行/綠君麻麻我們需要的不是對抗而是理解/蔡淇華陪孩子一起解鎖「那個世界」/羅怡君 【自序】我只是想,更理解自己一點 PART 1 孩子不是壞,是有「需求」──看見「網路原生代」的行為背後的渴望1-1看我一眼──他們為什麼離不開短影音?1-2限時的我才是真我──社群平台變成自我劇場?1-3要一直聯絡才是真的朋友?──孩子為何害怕已讀不回?1-4我不想輸──遊戲世界為什麼比現實更有感?1-5網路上的人比較懂我──孩子為何更相信匿名的關心?1-6我想要掌控──孩子為什麼熱衷經營帳號和角色扮演?1-7追蹤我、喜歡我──從按讚裡找自信的網路原生代1-8我不想想太多──為什麼他們不喜歡慢慢看書?1-9我可以自己學──孩子為何更相信YouTube、ChatGPT?1-10看影片比較不累──逃避難題,還是轉換認知?1-11這些為什麼要記?──要寫筆記,還是聽懂就好?1-12如果他選擇關掉世界,能不能先別關掉他?──讓我們重新改變陪伴的方式 PART 2 孩子價值觀變了嗎?──網路文化正在改寫他們的世界觀2-1朋友不是陪我,而是跟我線上一起存在──人際關係的價值被重新定義了2-2我喜歡你,但不一定要見面──情感的虛實界線模糊了2-3被喜歡就是成功──「紅」不再是靠努力,而是靠被看見2-4想被看見的代價──當渴望認同成為被操控的入口2-5反正都被記錄了,那就不用負責?──網路世界中的責任感迷思2-6我想變漂亮但又討厭自己──濾鏡文化與自我價值的衝突2-7有爭議才有聲量──當話語權不再來自真理,而是來自表演2-8說話會被罵,所以不說了──當多元價值變成發言的高壓線2-9我以為我看到的是全世界──網路打開了一扇窗,也可能限縮了視野2-10選擇遊戲,就是選擇一種活法──從放置型手遊到劇情大作,你想要什麼樣的人生?2-11這個世界不值得相信──當孩子對社會失去信任感2-12比起大腦重塑,更應該專注在價值觀的重塑──理解彼此的不同,才能開啟有意義的對話 PART 3 靠近他們,而不是對抗──數位排毒的可行練習與共好關係3-1回頭看看不安的自己──我們想戒的是手機,還是焦慮?3-2改變習慣,從情緒覺察開始!──快餐情緒下,我們都不知道自己怎麼了3-3身體排毒,永遠是最重要的事──睡眠健康,需要我們一起來守護3-4失去耐心,人人分心的數位時代──閱讀白魔法,奪回專注力3-5不想要講話,只剩下網友?──從創造日常聊天的機會開始3-6一不小心,我們都成癮了──休息一下,再重新出發3-7比何時給更重要的是,該如何給?──有階段的引導,是給孩子的保護3-8擔心價值觀偏差?從看影片建立品格力──「怎麼看」比「看什麼」還重要!3-9真真假假的世界,你被騙了嗎?──媒體素養,大人小孩都需要的關鍵能力3-10孩子不讓我看他和網友的私訊?──陪孩子認識「數位界線」3-11沒手機會被同學排擠?──禁用手機的副作用,該如何陪伴?3-12或許,孩子只是想玩一場大富翁──最好的數位排毒策略,就是陪伴 【結語】【附錄】數位教養資源懶人包

| 書名 / | 焦慮的是我們, 不是他們: 從理解到陪伴, 重新認識網路原生代的36個共好練習 |

|---|---|

| 作者 / | 趙逸帆 |

| 簡介 / | 焦慮的是我們, 不是他們: 從理解到陪伴, 重新認識網路原生代的36個共好練習:在這失控的焦慮時代,我們需要的或許不是一本典型的教養書,而是「重新理解網路原生代」的書。 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264183604 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264183604 |

| 誠品26碼 / | 2682998623003 |

| 頁數 / | 240 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*1.6cm |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : / 【推薦文】

站在孩子身旁,找到數位世界的呼吸頻率

彭冠綸(「館長小編的圖書館日常」版主)

讀這本書時,有種當頭棒喝的感覺,完全顛覆我對網路社群的看法。

原來對於孩子網路成癮的問題,我一直都站錯邊。我一直站在這群孩子的對面,試著要理解他們。看了這本書,我移動位置,試著站在他們的旁邊,用他們的角度看待網路這件事。

他們不是不願意回到真實世界,而是網路就是他們真實世界的一部分。他們花時間在社群上,不是因為他們很壞,而是因為他們需要朋友的陪伴,他們想要被看見,他們渴望被關懷。

我很佩服逸帆老師,怎麼有辦法突破盲點,把從前我們將網路成癮視為問題,轉而將網路視為數位原住民生存必須的物質,就像陽光、空氣和水一樣。

就像老師在書上所說的「他們不只是一直滑手機而已,而是生活就在那個世界裡」。

對我們來講是虛擬世界,對網路原生代的孩子來說,那就是他們的真實世界。如果用這個角度來看,孩子們在網路上一切的行為都變得很容易理解了。

他們選擇在網路上對話,而非面對面說話;人際關係不在於互動,而在於按讚、留言、回應;陪伴不在乎去了哪裡,而是有人在線上。

對於孩子的網路使用,家長們當然很焦慮;但焦慮的是我們,不是他們。透過這本書,家長可以重新調整角度,原本站在孩子的對面,可以試著站在孩子的身旁,試著戴上數位時代的氧氣罩,呼吸一下孩子們的數位空氣。

我們的孩子還是同一個孩子,他依然需要我們的照顧、關心和陪伴。只是他的世界和我們熟悉的世界有一點不一樣,不是那個世界不好,而是我們還沒有找到在數位世界呼吸的頻率。

邀請你一起來閱讀這本書,在數位時代下,看見孩子們在雲端真實的需要,用我們的愛連結,陪伴他們平穩落地,一起走過成長這條路。

【推薦文】

找回愛與管教的界線

黃之盈(諮商心理師)

看到這本書非常振奮。在我們的實務現場和現正上市的許多書籍,都正在幫助各位家長和教師們一起陪伴數位原住民(或稱「數位原生代」)的孩子們。是的,我們的孩子和學生都是數位原始人,未來幾年可能都是「AI原住民」了。

孩子們會在日新月異的數位時代中,接觸許多新穎創新的科技產物,卻也讓許多家長惶恐且不知所措,驚訝於孩子們對短影音的痴迷、對手遊的不可自拔,以及學習動機的低落和作息大紊亂,甚至還有數位時代孩子們的睡眠剝奪問題,都大大影響到孩子的人際、學習、情緒各個層面。

大人們想要孩子能夠跟上時代的進步,卻又擔憂他們過度沉迷、生活全面當機,而孩子們則是必須面對自己情緒炸裂、學習斷層,另一方面還有網路獵人正在進行釣魚,以及暗網中的數位剝削在對兒少私密照進行「造市」。「數位拔河」導致親子關係的撕裂和衝突,正在社會的每個角落上演,也許就在你我或隔壁鄰居的家庭故事中……

趙老師從自身的經驗出發,為數位原住民的孩子發聲,幫助我們細膩理解在數位使用方面,父母在「完全斷網 vs 兩手一攤」非此即彼的選項中持續奮鬥的心境,然而,我們都是第一次面對數位原住民的養育,究竟能否有第三條路徑呢?還好,這本書在此時誕生了,趙老師提及可以試著用第三道路──理解,來幫助我們找回心中對孩子的愛與管教的界線,守護孩子好好長大。

希望你也能從這本書中重拾內心的「溫度和溫柔」,以及「與孩子的連結」!

【推薦文】

平行世代的翻譯年糕

楊惠君(《少年報導者》總監、《報導者》顧問)

牛津大學出版社選出「Brain rot」(腦腐)作為二○二四年關鍵字,意為「個人心智狀態在過度被瑣碎或單調的內容消耗後,呈現衰退的現象」,特別指出主要來自「網路資訊」內容,而且世人皆憂慮越年輕的世代,「腦腐」的問題越嚴峻。彷彿,七、八○年代「電視兒童」身心發展的議題,不曾在歷史中出現過似的。

每個時代都有自己的心靈樹洞,X世代可能是電視劇,Y世代可能是動漫,樹洞可以是一個拒絕被馴服的「Neverland」,也可以是一窟晦暗吃人的泥沼。儘管親子「代溝」從來都有,但過往,孩子們嚐的,大人們多少懂得那味兒;如今數位科技本能已深嵌入DNA 裡的Z與α世代,他們的「網路樹洞」複雜而多元,想被理解的孩子、難以理解的大人,都陷入無助混沌的焦慮之中,世代衝突的激烈程度與代溝距離,超越任何時代。

逸帆老師的這本書,就像網路平行時空下不同世代的雙向「翻譯年糕」,不為大人下指導棋,不為矯正孩子的認知,而是單純讓雙方理解彼此。網路時代下沒有人是全知的智者,顛覆的價值和挑戰,必須先從「試圖懂得」開始。這是一場二人三腳的考驗,大人、小孩得同步,才能贏得彼此的信任。

【推薦文】

理解,是我們唯一可以共享的庇護

厭世國文老師(高中國文老師)

在這個一切都處於「更新」的時代,唯有我們的焦慮,從未被更新。

每次系統升級、介面改版、新功能上線,都伴隨一種近乎儀式的狂喜──我們歡呼,彷彿此刻的科技將帶來更有效率的生活、更順暢的溝通與更聰明的育兒方法。但奇妙的是,當我們把這些希望投射到孩子身上,換來的卻往往是失落:他們依舊沉迷螢幕、不回應呼喚、不懂分寸,甚至將我們視為厭惡的干擾。

手機不過是載體,我們對孩子行為的困惑、情感的距離,以及逐漸加深的無力感,才是真正的核心問題。現今已不再擁有一套穩固的價值系統,人們只能在資訊的洪流中不斷地即時反應與適應。

數位時代的教養,遠比過去來得更加令人不知所措。

在《焦慮的是我們,不是他們》這本書中,這一切被精準地勾勒出來。它無法讓父母「戰勝」孩子的手機,不過是想要提醒:孩子的行為背後,藏著一個破碎且矛盾的網路世界觀。持續追求認同和建構自我,同時也陷入孤獨與焦慮。

嚴格的控制只是讓父母感到暫時的勝利,反而讓孩子學會在你眼前隱藏真正的自己。孩子應該會這麼想:手機從來沒有任何問題,有問題的是不懂得自己的大人。

因此,若你正在對抗孩子的手機螢幕時,感到心力交瘁、痛苦不堪,請不要急著沒收手機。別讓這場戰爭成為關於「控制」與「反抗」的衝突,不如先坐下來,讀完這本書,試著好好靠近彼此。

理解,是這個無所適從的時代裡,我們唯一可以共享的庇護所。

【推薦文】

換一種眼光與孩子同行

綠君麻麻(閱讀推廣人、作家)

我們這一代父母,常常在孩子進入青春期後,突然意識到孩子已經不太面對面和自己說話,取之而來的是手機成癮問題,於是我們開始焦慮,甚至懷疑自己是不是哪裡做錯了。但《焦慮的是我們,不是他們》一書讓我深深感受到,其實問題不在手機,而在我們是否準備好理解一個完全不同的世代。

趙逸帆老師曾親身走過網路成癮的低谷,因此他理解數位吸引力的本質,也更理解這些網路原生代孩子的心。他用一篇篇誠懇、充滿故事性的書寫,帶領讀者進入孩子的內在風景,讓我們能看懂:滑手機、追短影音、打遊戲的背後,是需求與情感連結,更是被看見的渴望。

與其急著設限,不如換一種眼光學會同行。這是一本幫助我們「看見孩子,也重新看見自己」的教養書。我誠摯推薦給每一位在數位浪潮中陪孩子長大的父母與師長。

【推薦文】

我們需要的不是對抗而是理解

蔡淇華(惠文高中圖書館主任、作家)

趙逸帆老師的個人經歷本身,就是一部動人的數位適應史。從曾經的網路成癮者,到如今的數位教養專家,他的轉變過程,見證了這個時代最深刻的矛盾與和解。這種「過來人」的視角,使本書有別於一般由「從未迷失過」的專家所寫的教養書籍。書中真誠分享的休學經歷、家庭衝突和重建過程,不僅拉近了與讀者的距離,更提供了一個難得的「雙重視角」。

這種雙重理解在當今教養領域極為珍貴。正如書中所言:「我們現在說孩子們是『失控的焦慮世代』,但是因為數位使用問題感到情緒焦慮與情緒失控的開端,真的是孩子嗎?」究竟是孩子在「失控」,還是我們這些數位移民在「焦慮」?

本書第一部分精準剖析了各種看似「問題行為」背後的心理需求。當孩子沉迷短影音,他們可能在呼喊「看我一眼」;當他們害怕已讀不回,反映的是對人際連結的渴望。

第二部分深入探討了網路文化對價值觀的深層影響,這正是多數教養書籍忽略的關鍵維度。當「被喜歡就是成功」、「朋友不一定要見面」成為新世代的人際準則,我們不能再以傳統標準簡單評斷。

本書第三部分提供的不是簡單的「解決方案」,而是一套「共處哲學」。趙逸帆老師提醒我們:「先問問自己:我們想戒的是手機,還是焦慮?」這個提問將教養焦點從外在行為,調整轉向內在情緒覺察,與現代心理學強調的「正念教養」高度契合。

趙逸帆老師的這本書如同一盞明燈,它不提供速成的教養配方,而是引導我們發展更為根本的「數位時代教養素養」──包括辨識力、同理心和適應力。正如作者所言:「這個世界雖然有黑暗,但你也有能力,成為一盞光。」

【推薦文】

陪孩子一起解鎖「那個世界」

羅怡君(親職溝通作家與講師)

「什麼人最有資格說道理?」

「過來人!」

這可不是早餐店奶茶杯上的腦筋急轉彎,而是青春無畏的孩子們心中的悄悄話。在網路原住民世代眼中,未曾理解電玩、社群、網路文化的大人,像是山頂洞人般,看著洞外世界指指點點、深感恐懼,偶有「進化」使用數位科技或AI工具以為算跟得上時代,殊不知根本未曾進入「那個世界」。

「那個世界」是孩子們逃離現實的避風港,是開啟第二、第三人生的平行時空,是同樣有身分意義的社會,甚至會經歷「社死」感受的真實場域。

對「那個世界」的未知恐懼或許在第一時間讓大人們拉住孩子,但是別忘了,「禁止」永遠是最吸引人的誘惑!許多演講場合我也公開呼籲「手機越晚給越好」,但一定會加上一個條件:請同時理解並照顧孩子的心理需求。

逸帆老師自己走過網路成癮這條路,體會無意義感的困惑而休學,再次重拾動力回到社會運行軌道而成為「過來人」,實際用生命、用時間換來的體悟,也讓逸帆老師化身為引路人,帶領大人們一覽孩子的內心之城。

除了現實生活的學習考試,我們的孩子還面對了什麼樣的挑戰?相信為了守護重要的人,你一定會翻開這本《焦慮的是我們,不是他們》,走出洞外陪伴孩子一起探索解構新世界!

自序 : 我只是想,更理解自己一點

我是個網路重度使用者。曾經,我可以三天不出門,就窩在宿舍打電動。

從小到大,我的生活過得算順利。家人將我照顧得很好,沒遇過什麼挫折,人際關係也沒什麼大問題。在學業上,我更是一路名列前茅,從國小到高中,拿過無數獎狀、獎學金,親朋好友總是笑著叫我「模範生」。

這些外在的成就讓我甘願投入大量時間在讀書、刷題上,就算辛苦也不喊累。為了爭取更好的成績和排名,我一週去補習班五天,甚至每天早上五點就起床唸書。

直到高二那年,一切開始改變。

「Facebook」出現了。班上同學一個個註冊,我也跟著申請帳號,想參與那些熟悉又熱鬧的話題。起初,家人並沒有特別反對,我便放心地開始探索這個嶄新的網路世界。那感覺,就像打開了一個神奇的宇宙:可以互戳、點讚、留言,還能在別人的塗鴉牆上寫話,一切既新鮮又便利,重點是──全部免費!

更讓我著迷的,是裡頭那些小遊戲:開心農場、開心水族箱,太有趣了!我一邊種菜升級、購買土地,一邊還能去朋友家「偷菜」。為了保護我的農作物,也為了不落人後,我的生活開始悄悄被重新排序。

回家後,我不再第一時間寫作業,而是登入臉書查看我的農場和水族箱。一方面是怕同學來偷菜,一方面也捨不得錯過這個刺激又新奇的虛擬世界。

日復一日,我的成績開始下滑,家人也看不下去。而我,那時卻一副「無所謂」的模樣。直到有天,我爸忍無可忍,直接宣布:「從今天起,只有假日才能使用電腦!」

「只有假日?」那一瞬間,我的理智線斷了。

我大吼:「憑什麼!你們講夠了沒?一直限制我,我受夠了!」我一氣之下拿拖鞋砸向爸爸,還扯壞了家裡的晒衣竿。

那是我人生中第一次,和家人爆發這麼激烈的衝突。那一幕,至今仍深深刻在我心裡。

還好,那天媽媽及時出面緩和,她試著向爸爸解釋,我之所以每天都想上線,不只是因為遊戲,而是因為那是我跟同學交流、參與世界的一種方式。也許,我只是想融入,也只是想交朋友。

最後,我們妥協了──從每天無限制,到每天三十分鐘,我重新學會在網路與現實中尋找平衡。

故事還沒結束。 當我離開家人,獨自北上,就讀一所理工科系的大學後,我擁有了人生第一台筆記型電腦,也從此沒有人再管我。

某天,我看到室友們在電腦上安裝一款叫做﹁英雄聯盟﹂的線上遊戲,我也跟著一起進入了召喚峽谷,從此,生活有了新的重心。

大學的我,再也找不到努力唸書的動力。身邊的同學個個優秀,我不再是那個總能拿獎狀、領獎學金、獲得掌聲的「模範生」。在現實裡,我不再特別,但在網路的世界裡,我卻重新找回了被看見的感覺:等級升得快、操作被稱讚,還有一群網友會鼓勵我、佩服我。

就這樣,我越來越沉迷。我不只迷失在遊戲的世界裡,更迷失在自己的未來藍圖中。

我網路成癮了。

我對身邊的事毫無興趣,讀書再也提不起勁;我找不到自己的價值,也不想再努力證明什麼。長期的低落與自我懷疑,讓我陷入自卑與焦慮的泥沼,接著是失眠、情緒失控,最後,我選擇休學。

這是我真實的人生片段,也許正是這一段經歷,讓我後來踏上了數位教育這條路。

這幾年,我走訪了全台灣,演講了超過兩百場數位教育講座;我也花大量的時間在青少年的網路社群裡,試著與他們對話,搜集他們的故事,同時撰寫了超過四百篇網路教養觀專欄,如今,終於有機會集結成更有系統的書籍!

在那段修復自己的日子裡,我花了很多時間重新梳理自己。我才明白,那時候的我,其實是被網路帶來的衝擊擊中了內心深處:過去的我從未學過怎麼面對失敗、怎麼建立自我價值,也不懂如何與自己和平共處。

網路的加入,打破了我原本熟悉的世界觀,也不斷地改寫我對「自己是誰」的理解。如今的孩子,就是在這樣的撞擊下長大的──他們沒有太多選擇,因為他們一出生,就是網路原生代。

他們不只是「一直滑手機」,而是生活就在那個世界裡。

他們感到困難的,不只是沉迷,而是需要有人能懂、能陪。

希望這本書,能成為新世代父母的曙光──不再只想要矯正孩子,而是真正理解孩子,看見這群網路原生代在螢幕背後那些微弱但真誠的求救訊號。

這本書,會告訴我什麼?

這本書,不是一本典型的教養書,如果要說,它更像是一本「重新理解網路原生代」的書,帶我們走進孩子的世界,看見他們不是不願意改變,而是渴望被理解。

我將書中內容分成三個主題:

主題一:孩子不是壞,是有「需求」──看見網路原生代行為背後的渴望

主題二:孩子的價值觀變了嗎?──網路文化正在改寫他們的世界觀

主題三:靠近他們,而不是對抗──數位排毒的可行練習與共好關係

我會先從孩子的日常切入,帶你理解他們為什麼愛滑手機、為什麼離不開 短影音、為什麼沉迷遊戲。這些行為背後,其實藏著各種心理需求與人生課題。第二部分,我們將一起探索這個網路文化是如何一點一滴地形塑了新世代的價值觀。最後,我會提出許多實際可行的練習與策略,幫助你在陪伴孩子的過程中,不再只是設限,而是真正靠近。

在書裡,你會看到許多網路原生代的真實故事,也會重新認識他們的內在邏輯與情緒表達方式。期盼你讀完這本書之後,能夠換一種眼光看待這群新世代的孩子:

他們不是不好,只是不同。

他們不是叛逆,而是還沒被聽見。

我也希望,這本書可以成為一座「時代對話的橋梁」。讓我們不再急著說:「你怎麼都這樣?」而是先學會問:「你,是不是很需要被理解?」

在這個資訊爆炸、演算法主導的世界裡,與其急著斷線、防堵,不如一起設計一種能同行的生活方式;與其擔心失聯,不如找回彼此真正的連結。

導讀 : / 【導讀】

安頓大人的焦慮,是數位教養的起點

陳志恆(諮商心理師、暢銷作家)

不知從什麼時候起,每當心煩時,我的手就像被遙控一樣,拿起手機滑啊滑,彷彿想滑掉所有煩躁。奇怪的是,滑得越久,焦慮越深,卻又停不下來。不只是我,我們的日常行為、專注模式與情緒節奏,早已在不知不覺間,被數位科技重新塑造過。

而這種被科技牽引的感覺,孩子們感受得肯定比我們還深。從具體可見的上網行為,到你不太明白的網路文化,及孩子與網路內容的互動模式,都是前所未有的;同時,孩子與危機與陷阱的距離,也只有一步之遙。

這可能會令你感到心慌,或者搖頭嘆息。還好,趙逸帆老師的《焦慮的是我們,不是他們》一書,帶來第一手的觀察,讓我們有機會一探數位科技是如何改變下一代的生活習慣與思維方式。

除了螢幕內容的即時刺激外,其實,孩子的內心深處,正渴求著什麼而不得;而在虛擬世界中,這些需求特別容易獲得滿足。你可以在逸帆精闢的解析中,更理解生在數位時代的特有種。

而我,也從中獲得五個重要的省思:

第一、那些我們討厭的,其實是我們不了解的:

這一波又一波的數位洪流,為許多家長與老師帶來巨大焦慮;然而,焦慮常源自於對新科技缺乏了解,因而有所抗拒。因此,抱持開放態度,嘗試接觸與理解,永遠是第一步。

第二、螢幕的誘惑,遠超過孩子的意志力:

數位產品的設計是為了讓人上癮,單靠孩子的意志力難以對抗。我們要做的,不是責怪與怒吼,而是透過環境設計、明確規範與充分溝通,幫助孩子長出自律,而非拚命罵孩子不懂事。

第三、與其控制並禁止,不如陪跑與引導:

教養的核心不在掌控,而是陪伴孩子共同思考科技的用途與利弊。該有的規範或限制不能少,更重要的是從小引導孩子正確使用,更有意識地成為數位科技的主人。

第四、家庭氣氛才是數位教養的根本:

若要引導與陪跑,成功的關鍵就是親子關係。穩定及親近的親子關係,構築出孩子的安全感與自信心,打造出親子之間的信任感。在信任的前提下,你更有機會靠近孩子,並與孩子討論數位工具的使用議題。

第五、教養的重點不是反科技,而是擁有選擇的能力:

千萬別把數位科技當作毒蛇猛獸,也別幫孩子將數位工具貼上「萬惡淵藪」的標籤,而是讓孩子有機會在即時滿足與延宕享樂之間做選擇,這才是面對未來世界的關鍵能力。

這本書共有三個部分,首先帶你了解孩子在網路世界中,獲得了什麼樣的心理滿足。接著幫助你窺見網路文化是如何影響孩子,重塑一套有別於過往世代的價值觀。最後,則傳授你具體的陪伴策略,幫助孩子在數位時代仍能感受到真實的連結。

或許,數位教養的第一課,並不是幫孩子戒手機,而是安頓大人的焦慮。當你讀完這本書,你會發現,自己不只放下焦慮,還能在數位浪潮中,帶著孩子一起找到方向與力量。

內文 : 1-1 看我一眼

──他們為什麼離不開短影音?

在提到網路原生代議題的一開始,我想先談談「短影音文化」有一個重要的意義!因為短影音會帶出許多網路原生代的重要理解和「文化訊號」關鍵,它也是許多親師最先看見的「問題」,不過同時也藏有許多「誤解」在其中。

幾乎每個親師,當看到孩子正在滑短音時,我們就會脫口而出「浪費時間」、「無腦中毒」等評價,但其實這些行為背後隱藏著網路時代教養的線索,所以我想從這個現象開始說起──我們都以為懂了,但其實還離得很遠。

有一次放學時,我站在一間中學門口,看到一幕幾乎像被複製貼上的場景:孩子們離開校園後,動作一致,拿出手機,打開社群軟體,滑入短影音世界。就像一個不約而同的放鬆儀式,他們幾乎不需思考,手指就自動滑開一個屬於他們的虛擬宇宙。

我隨機問了一個孩子:「為什麼你們一下課的第一件事就是滑短影音?」

孩子回答我:「因為我需要好好舒壓一下!」

我不死心,繼續追問:「舒壓?可以多說一點嗎?」

孩子問:「不用動腦啊,上課已經用腦過度了,看短影音多爽啊!」

那一刻我忽然意識到,這些看似「懶散」、「不專心」的行為背後,藏著一個清楚的訊號:他們不是想耍廢,而是需要逃開壓力;不是逃避現實,而是想找一個能短暫喘息的地方。

短影音是什麼時候「攻佔」孩子世界的?

在深入探究這個需求之前,先來讓大家認識一下短影音文化,以及為什麼短影音能夠讓孩子舒壓?

短影音的興起並不是一夕之間的事。早在2013年的Vine(由Twitter推出),就有所謂的「六秒內講完一個故事」,而這個文化也成為短影音的開端。隨著2017年全球版TikTok(抖音)開始紅之後,沒有一個社群平台能夠慢下來!接續著Instagram 推出 Reels、YouTube 推出 Shorts,甚至現在連Line都有短影音可以看了。

這些都是近幾年內發生的事,卻快速地改變了網路原生代使用手機的文化。而短影音主打的「快、狠、準」,除了時間短、內容吸睛,加上演算法推播之外,短影音還有一個關鍵特性:人人都能拍、隨時能發。正因如此,這類型影片數量在短短幾年間,暴增到遠超過過去YouTuber長影片的總量,形成一種海量、滾動式的內容生態。

簡單來說,現在的孩子已經活在一個「不滑短影音就落後」的網路節奏裡,而對孩子來說,滑短影音不再只是選擇題,而是一種預設的文化框架:「你的世界,應該快一點、亮一點、有趣一點,否則就會被滑掉。」

短影音可以說是對整個世代價值觀做了重塑,不僅讓人專注力模組改變,連敘事方式與自我呈現都是時代性的變革,也可以說,短影音打開了「速食敘事文化」。

三個需求,短影音文化滿足了孩子們

為什麼網路原生代愛滑短影音,以下三個說法我都聽過:

一、「在學校,沒有人問我想不想聽課,但我在TikTok上滑掉誰、喜歡誰、轉發什麼,全都是我自己決定。」

二、「短影音給了我們多情緒價值,因為心情好或不好一點都不重要!」

三、「看完一支又一支,有種好多事情都被劃上句點的感覺,舒服。」

這三個網路原生代的語言,代表著什麼需求呢?

首先是,短影音滿足了孩子「奪回主控權」的需求。在學校、家庭裡,孩子每天都被安排、被管控、被期待。但在短影音裡,他們可以選擇看誰、不看誰、滑過什麼、停在哪裡,甚至創造自己的內容。這種「我主動選擇」的體驗,是他們在真實生活裡很難得到的。

第二,短影音也滿足了「快速切換情緒」的需求,在日常生活中,無論經歷到什麼情緒,多半是複雜、難以說清的,特別在青春期,加上荷爾蒙的影響,更難辨識自己此刻的情緒,那種「卡卡的」的感覺會讓大部分的孩子受不了。而短影音因為可以給予孩子立即的情緒回饋,無聊就看搞笑,生氣就看療癒,沮喪就看勵志,這種「即刻轉換」的能力,讓他們不需要依靠別人,也不必面對真正的情緒源頭。

最後,短影音滿足了孩子對「小段落人生的完成感」的需求。對大人來說,我們可能會覺得短影音沒有內容、根本不知道在看什麼,但是,在網路原生代的視角裡恰好相反,他們覺得每一支影片都訴說著很多人生故事,一個吸引人的開場、轉場、收尾,就是一部劇。這樣的觀看經驗不只是刺激,而是一種孩子們在現實生活裡很難擁有的節奏感與結束感。

他們不是在浪費時間,而是在體驗「一件事情可以結束」的滿足感。

最佳賣點 : 在這失控的焦慮時代,我們需要的

或許不是一本典型的教養書,而是「重新理解網路原生代」的書。

孩子們不是不願意改變,只是渴望被了解……