職人誌: 52個頂真職人認真打拚的故事 (12周年匠心永續版)

| 作者 | 黃靖懿/ 嚴芷婕 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 職人誌: 52個頂真職人認真打拚的故事 (12周年匠心永續版):本書以貼近當代的插畫風格與設計語言,加入新世代的幽默與感知,為年輕人認識台灣傳統工藝的入門書。今睽違12年 |

| 作者 | 黃靖懿/ 嚴芷婕 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 職人誌: 52個頂真職人認真打拚的故事 (12周年匠心永續版):本書以貼近當代的插畫風格與設計語言,加入新世代的幽默與感知,為年輕人認識台灣傳統工藝的入門書。今睽違12年 |

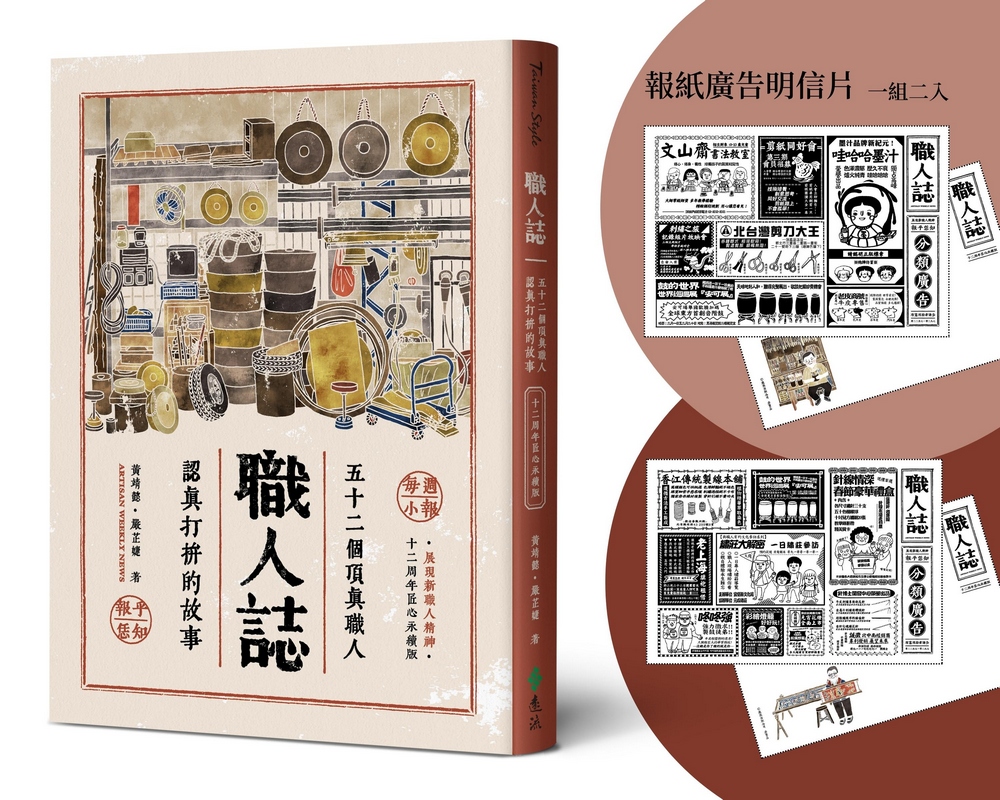

內容簡介 【限量贈送|無厘頭報紙分類廣告明信片×2】 傳達52+2人生正能量用一份小報,讓職人的精神被看到「採訪52個職人,像是聽了52個故事,得到52種不同的人生經驗。看到師傅們對職業注入這麼大的熱情,就覺得我們也都應該這樣對待自己的工作。」 職人,是指傳承守護著代代相傳的傳統技藝,並透過雙手製造出良品的生產者。這群人熱情的從事創作,以擁有嚴謹、專業、用心、負責的態度感到自豪,這就是經過時間淬煉而形成的職人態度。 兩個學設計的女孩,12年前大學畢業製作以一週一報的小報形式,深入探訪52位台灣傳統工藝職人,在可能是一生一會的相遇裡,師傅們大方分享其畢生經驗與工法技巧,而兩位好奇女孩的回饋,就是親手用文字、畫筆、攝影、排版,一一記錄描繪職人製作的場景、作品與工具,用青春的全部熱情,為這片土地留下見證,向頂真的職人們致敬。 《職人誌》2013年初版即獲得多項大獎肯定,成為年輕人認識台灣傳統工藝的入門書。今睽違12年再度全面修訂出版,補上職人的最新動態,不僅讓本書的生命得以延續,繼續報乎恁知,也讓新世代的年輕人得以看到職人魂的匠心永續,再次體驗手感時代的美好。 當年憑著憨膽、拖著行囊、揹著相機全台走透透的兩位女孩,如今也延續大學時代踏查的勇氣與熱情,在創作領域中發光發熱,展現新世代職人認真打拚的精神。 【本書特色】▲一週一職人,帶領讀者走入52個頂真的工藝世界▲仿舊報紙編排、創新出版視覺表現▲Q版精細工筆插圖,迎合讀圖世代需求▲無厘頭報紙分類廣告,融合新世代的幽默感 ★榮獲肯定★中國時報開卷好書獎「美好生活書」北市圖年度好書大家讀「最佳少年兒童讀物」文化部「中小學生優良課外讀物推薦」金蝶獎台灣出版設計大獎「榮譽獎」

各界推薦 川貝母|插畫家江明親|國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所所長老屋顏工作室|老屋觀察團隊林欣誼|自由撰稿人、記者凌宗魁|建築文資工作者陳明輝|台灣工藝美術學校創辦人曹銘宗|台灣文史作家鄭開翔|街屋台灣作者藝術蝦|城市畫家──好評推薦 (依姓氏筆畫序) 陳明輝(台灣工藝美術學校創辦人)讀《職人誌》,讓我想到顏水龍先生。若顏水龍的《台灣工藝》是從生產者視角出發的全景式紀錄,那麼《職人誌》更像是另一部文化經典《民俗台灣》的現代呼應,立石鐵臣的畫筆讓我們回到八十多年前的台灣日常,而《職人誌》的圖像,則帶我們走進當下正在發生的工藝現場——兩者都真實鮮活地描繪著常民生活的樣貌,只是分別屬於不同的時代光景。 老屋顏工作室(老屋觀察團隊)講到「職人精神」,會聯想到一群操作熟練手藝技術,並且對於產品品質有近乎苛求的固執師傅們。許多行業因為成本,漸漸仰賴工廠快速製造,甚至是直接進口成品販售,雖然相對快速便宜,但材料與質感上卻常令人有種「還算堪用」的失望。在這樣感嘆手工技藝快速流失的時代,收到《職人誌》一書即將再版的消息真是令人振奮。十二年前兩位作者以新聞報導形式與精緻可愛的插畫,記錄介紹各地職人們引以為傲的技藝,歷久彌新的內容自不用說是品質保證,然而本書的再版還有一層意義,就是代表這些技藝至今仍被認真貫徹「職人精神」的人們守護著,由此想來真是令人感動,對於職人們來說也是值得紀念的里程碑。

作者介紹 ●黃靖懿一九九一年出生於花蓮,在新竹成長,畢業於輔仁大學應用美術系視覺傳達設計組。在新竹女中就讀時發現自己對設計的喜愛,經過大學四年的學習,對設計的熱情更加執著堅定。二○一三年初踏入設計職場,在展場視覺規劃、排版編輯、品牌規劃、包裝設計、插畫等領域多方歷練,二○一九年獨當一面開始經營個人工作室「Ching Design Studio」,作品案型多元,認為一位優秀的設計者應該理性與感性兼具,且能融合自身的生活美感去體現在作品之中。 ●嚴芷婕一九九一年生,台北人,畢業於輔仁大學應用美術系視覺傳達設計組,二○一六年前往英國金斯頓大學攻讀插畫碩士。曾任職雜誌美術編輯和網漫美術編輯,熱愛插畫,作品風格明亮、逗趣、溫暖,用色多為鮮豔,偏好複雜的構圖以及科普類別的題材,著重手感線條表現,喜歡把角色臉頰畫得圓潤討喜。作品可見於兒童刊物和青少年書籍等,並經營IG插畫帳號Salt & Finger(@fingerfroger),分享各式各樣的創作嘗試和想像。

產品目錄 ▲北部職人 頂真報乎恁知剪紙職人|李煥章、毛筆職人|陳耀文、珊瑚雕刻職人|黃忠山、製鼓職人|王錫坤、樹皮編刻職人|李永謨、名刀職人|謝錦鐘、陶瓷職人|許朝宗、糊紙職人|林我福、燈籠職人|張美美、麥頭職人|林柏占、門神職人|劉家正、打鐵職人|謝次郎、風箏職人|謝金鑑、銅鑼職人|林烈旗、竹具職人|簡添盛 簡斈儒、刺繡職人|李文河、春仔花職人|陳惠美、木屐職人|林文樹、玻璃職人|黃安福 ▲中部職人 執著報乎恁知蛇窯職人|林瑞華、竹編職人|張憲平、藺草編職人|盧來春、木魚職人|李隆彰、木鴨雕刻職人|湯日耀、漆藝職人|賴作明、造紙職人|黃煥彰、蛋雕職人|簡長順、獅頭職人|施竣雄、手工扇職人|陳朝宗、家具修繕職人|徐坤潔、土黏香職人|徐智雄、立體繡職人|許陳春、香包職人|周月容、錫藝職人|陳志昇、神像雕刻職人|吳翔宇、花窗職人|陳輝煌、硯雕職人|董坐、布袋戲偶職人|徐俊文、紙製神像職人|蔡爾容 ▲南部職人 堅持報乎恁知繡花鞋職人|李東志、旗袍職人|鄭道瑩、帆布職人|許勝凱、銀帽職人|林盟修、佛像畫職人|賴俊榮、磚雕職人|王郭挺芳、榻榻米職人|李宗勳、竹雕職人|李先明、蒸籠木桶職人|王開弘、王炳文、玉雕職人|黃福壽、剪黏職人|葉明吉、寺廟雕刻職人|蔡德太、石壺雕刻職人|盧志松

| 書名 / | 職人誌: 52個頂真職人認真打拚的故事 (12周年匠心永續版) |

|---|---|

| 作者 / | 黃靖懿 嚴芷婕 |

| 簡介 / | 職人誌: 52個頂真職人認真打拚的故事 (12周年匠心永續版):本書以貼近當代的插畫風格與設計語言,加入新世代的幽默與感知,為年輕人認識台灣傳統工藝的入門書。今睽違12年 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264183543 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264183543 |

| 誠品26碼 / | 2682998613004 |

| 頁數 / | 288 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 22*17*1.8cm |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : / 報乎恁知,報乎咱知

——陳明輝(台灣工藝美術學校創辦人)

這麼傻的事,大概只有做畢業製作才會這麽瘋狂,又或者是神明托夢,甚至是命中註定、非做不可的人生召喚(calling)。對大多數人來說,這樣的計畫或許是奢侈的衝動,但對黃靖懿與嚴芷婕而言,就像是早就刻在生命藍圖上的任務。

十二年前,兩位二十一歲的設計系女孩,揹著相機與筆記本,用近一年的時間,走遍台灣的大街小巷,探訪五十二位遍布全島的傳統工藝職人。她們訪談、拍照、繪圖、排版,全程親手完成,將一次畢業製作,變成了一趟專注且深刻的田野行腳,用青春的全部熱情,為這片土地的匠心留下影像與文字的見證。

讀《職人誌》,讓我想到顏水龍先生。

一百年前,他滿懷理想地向當時的日本總督府遞交「台灣美術工藝學校」計畫書,希望能好好培養台灣的工藝人才。雖然計畫未獲批准,總督府卻給了他一張全島火車通行證。他便踏上了台灣史上第一次環島工藝調查,走進各地工藝聚落,與匠人面對面對話,記錄下器物、材料與製作過程的每一個細節。

這段旅程最終匯聚成一本傳世的經典——《臺灣工藝》(一九五二年)。這本書既是台灣第一本全面性的工藝產業調查,也是少數兼具田野深度與藝術美感的著作。顏水龍用細緻的筆觸與插圖,記錄了當時台灣各地工藝的類別、聚落、製作技法與工作情境,涵蓋陶瓷、竹木器、染織、金工、漆藝、原住民族工藝(當時的語境稱為山地工藝)等幾乎所有傳統工藝門類。插畫不只是輔助說明,更是藝術品級的圖像,讓人得以看見工藝的細節與美感。即使過了七十餘年,依然沒有任何人或團隊能完成同等規模與深度的調查,可見其投入的熱情與毅力是多麼驚人。

不過,若《臺灣工藝》是從生產者視角出發的全景式紀錄,那麼《職人誌》更像是另一部文化經典——《民俗臺灣》的現代呼應。

《民俗臺灣》創刊於一九四一年,是日治時期極具代表性的民俗研究雜誌,聚焦於庶民生活、習俗、節慶、器物與傳說。它最大的特色,是透過生動的文字與圖像,忠實記錄日治時期台灣的常民生活樣貌——街市攤販的炊煙、節慶的鬧熱、廚房的器皿、廟會的細節,彷彿翻開它,就能聞到那個時代的氣息。

其中重要的圖文記錄者之一,就是立石鐵臣。他在雜誌中負責的專欄是「民俗圖繪」,以細膩的線條與寫實的構圖捕捉人物與器物的神態。他的插圖兼具觀察力與現場感,不只是圖解,更像是凝結了當時生活空間與人情氛圍的「視覺檔案」,讓讀者隔著時空也能感受當下的場景。

相比之下,《職人誌》承襲了《民俗臺灣》在生活細節上的敏銳,但以更貼近當代的插畫風格與設計語言,加入了新世代的幽默與感知,尤其是台灣人鍾愛的諧音梗。立石鐵臣的畫筆讓我們回到八十多年前的台灣日常,而《職人誌》的圖像,則帶我們走進當下正在發生的工藝現場——兩者都真實鮮活地描繪著常民生活的樣貌,只是分別屬於不同的時代光景。

在《職人誌》裡,你會發現,採訪對象並不只是傳統工藝職人,還包括那些守護生活技藝、民俗手藝的人。他們或許不是做什麼大事業,但仍堅持在日常中延續著一種手感與精神。這裡的「職人」,「職」不僅指工作上的專業,更隱含著跨越生命歷程的「執」念。那是一種縱使市場變遷、環境衰退,仍堅守的態度,是把時間、技藝與情感織進人生的長線。

在這本書裡你會遇見——

許朝宗(陶瓷職人)

為了愛情,他從遠方來到鶯歌,一待就是一生,把陶藝變成日常呼吸般的存在。泥土在他手裡不只是材料,而是他與妻子、與土地的深情連結。

林文樹(木屐職人)

在塑膠鞋充斥市場的年代,他仍堅持用手工雕出一雙雙木屐,只因相信「木頭會呼吸,穿的人會感覺到」。這份執念,是對雙腳舒適的呵護,也是對傳統生活節奏的守護。

賴作明(漆藝職人)

漆要一層層上、一次次打磨,急不得、偷不得。即使市場不再追求這種工藝的細膩,他依舊遵循古法,因為「漆器不只是物品,是時間的化身」。

盧來春(藺草編職人)

雙手長年握著藺草,指節變形、皮膚龜裂,她依然笑著說:「香味會留在手心。」藺草香是她的日常,也是家鄉田野吹來的風。

簡長順(蛋雕職人)

一顆蛋殼的厚度不到0.4毫米,他卻能在上面刻出繁複的圖案。稍有不慎就全盤皆毀,但他說:「失敗一百次也不算什麼,只要成功一次,那就是永遠。」

徐坤潔(家具修繕職人)

他修的不只是家具,還是人們的回憶。每一次修復,都是與一段故事的重逢;他說:「舊家具的傷痕,就是時間給它的紋路,我只幫它重新站起來。」

書中還有一個令人會心一笑的單元「報乎恁知」。短短幾行文字,卻能讓人獲得許多可以和朋友分享的內容。這些小知識,看似輕巧,實際上是許多職人經年累月、甚至幾代人累積的內隱智慧。透過這樣的小小文化科普,讀者不只學到知識,更碰觸到職人生命中最核心的經驗與觀念。這不禁讓人懷疑這兩位作者是從《民俗臺灣》的時代轉世而來,用屬於當代的語言與圖像,把時代的生活細節和文化記憶保存下來。

做為台灣工藝美術學校的創辦人,我深知工藝的傳承,不只是技術的延續,更是情感的傳遞。職人的執念,多半來自對家族、土地與生活方式的深情依附。當我們在讀《職人誌》時,看到的不只是技法的保存,而是這些情感如何跨越世代,被轉譯、被延續。書中的每一則職人故事,都是刻畫台灣文化的小歷史。當我們把這些故事放進大歷史的脈絡中時,會讓我們對這片土地上發生的人事物,產生一種彷如進入「多元宇宙」般的認識:在不同時空與地域的日常中,文化以無數細流的方式流動、交會、沉澱。

《職人誌》初版於二○一三年,立刻獲得多項大獎肯定,成為年輕人認識台灣傳統工藝的入門書。如今十二年過去,作者重新修訂,補上這些年來職人的新動態,讓這本書的生命延續下去。它不只是一本書,更像是一份給下一代的備忘錄,提醒我們什麼是台灣精神,什麼是職人精神。

工藝是一條漫長的路。顏水龍用火車票走了一圈台灣,立石鐵臣用畫筆捕捉了民俗生活的神態,黃靖懿與嚴芷婕則用插畫與文字走了一圈台灣。這條路不會結束,因為還有更多人會接棒,用不同的方式繼續報乎恁知、報乎咱知。

我相信,當你闔上這本書時,心裡會像我一樣,升起一種奇妙的感覺:

原來,熱情可以這麼具體地被看見;原來,一本書也能像一張火車票,帶你去遇見那些一生都在「頂真」生活的人。

自序 : ●黃靖懿

不知不覺間,距離《職人誌》初版已經過去十二年了!當年能將畢業製作以書籍的方式延續下去,已經是出乎意料的幸運與感動。今年三月,收到《職人誌》即將推出新版的消息時,心中既興奮又雀躍,讓人覺得這份努力並沒有被時間沖淡,反而因歲月的積累而更顯珍貴。《職人誌》見證著我們的成長,也承載著職人們的精神。

當年我們選擇用「報紙」的形式做為畢製專題,透過文字、插畫與照片去記錄職人的工作現場。為了豐富整體內容,讓只有兩人小組的我們,必須在極大壓力下分工合作,在短時間內消化龐大的工作量。也正因為懷抱著「如實還原工作現場」的雄心壯志,芷婕當時全力專注於繪製精細的插畫線稿,而身為採訪者的我,除了要將訪談錄音整理成逐字稿、文章撰寫、挑選精修照片,以及負責為插圖上色,最後再進行報紙的排版。那段日子,雖然緊繃又艱辛,但卻凝聚了我們最純粹的創作熱情。

十二年前,透過這樣的實地採訪所留下的圖文紀錄,如今再回頭翻閱,依舊非常佩服我們年輕時的熱血與衝勁,在有限的資源與緊迫的時間壓力下,我們卻能這麼奮不顧身地投入,傾注所有心力專注於完成一件事,對我來說那段難能可貴的歷程,是獨一無二的人生體驗。

在討論編修的過程中,我們兩位老搭檔再次聚首,笑著回憶當年發生的大小事,重溫那段為了採訪而全台跑透透的時光。那一年我們除了要全心投入創作產出,為了完成採訪,還練就各種臨危不亂的「冒險技能」。除了每週一次回學校上畢製課並報告進度,其餘時間我們就是拖著行李箱,坐著火車與客運在城市與鄉野間短時間內往返;當時手機尚未普及網路,需要靠著印出的紙本地圖查找,因此迷路也是家常便飯;遇到只會說台語的職人時,對於會聽但講得不輪轉的我而言,更是一大挑戰,有時甚至得透過比手畫腳或紙筆確認字句;為了省錢而訂了鄉下的便宜旅社,被龍蛇雜處的現場嚇到落荒而逃,最後打電話向爸媽求助,臨時改訂飯店,那也成了我們整趟旅程中住過最豪華的地方。當年覺得有如苦行僧般的奔波行程,經過時間的推移,也能笑著當作趣聞來回憶,這些酸甜苦辣的過程,再過十年、二十年,或許又會醞釀出不同的滋味。

十二年後,再次投入當初自己執行編排的書籍,除了新版的封面設計,內文也需透過電訪與田野調查,改寫職人們的現況。而在這十年間累積的設計專業,對於當年不成熟的細節處理,也有了新的想法。於是從照片修圖、插畫上色調整到版面構成,都進行了不少改動。真正動工之後才發現,重新爬梳這一切是一項比想像中更為浩大的工程。在這段編修的過程裡,一邊閱讀當年寫下的文字,一邊帶入這些年累積的工作經驗,更能深刻體會到職人們對於美感的追求、對於自我突破的要求,是走過無數辛酸與努力,透過專注、堅持與熱愛的心,累積了幾十年,甚至一輩子才打磨出這樣閃閃發光的職人精神。能夠與他們一期一會相遇的緣分,能為他們的人生篇章記下精彩的故事,能再一次陪伴《職人誌》走向新的階段,都讓我感到珍惜又感激。透過新版上市,也將職人精神延續與傳承下去。

●嚴芷婕

《職人誌》誕生到這個世界上居然有十二年了!十二年前的我們,能夠在各方面都算是克難的狀態下,完成這個以一年份週報為載體的畢業製作專題——《職人誌》,在現在看來是非常瘋狂的,譬如在製作上所需的龐大工作量,只有我和靖懿兩個人去分配完成,又或是當時手機沒有網路的我們,要實地採訪只能把地圖印出來按圖索驥等,製作《職人誌》的過程是一趟非常奇幻的旅程,可能太過辛苦所以格外深刻,即使過了十二年,回憶起那個時候所經歷的種種畫面,不論大小事的記憶都依然十分鮮明。然而十二年後的今天,還能為這個在我人生中占據舉足輕重地位的作品書寫新版作者序,更是不曾想像過的事情。《職人誌》所承載的職人精神,以及身為大學生的我們所揮灑的熱血得以延續,對於新版的發行,真的感到非常期待並且充滿感激!

完成《職人誌》這個大學生涯最後也是最重要的任務之後,我在出版社做了兩年的雜誌美術編輯,然後到英國念金斯頓大學插畫碩士,《職人誌》對我來說可說是插畫的啟蒙,從無到有、從搜集資料到建構出一個個畫面,過程是痛苦但是樂在其中,畢業之後邊做著美術編輯的工作,邊思索著若我想要把插畫當成工作,我所知的作法是正確的嗎?有沒有更好的方式呢?這般不確定、想知道答案的念頭,便是決定去讀插畫研究所的初衷。而不論是在職場還是研究所,每當和同事及同學提及《職人誌》,總是能引起很多驚訝和讚嘆,驚訝我們全台灣跑透透親自去拜訪五十二位職人,讚嘆兩個人能做完如此豐富又完整的內容。在新版《職人誌》的第一次會議上,有一句話讓我非常印象深刻:「就算過了十二年再來看《職人誌》,一樣是個很好的作品。」回頭看製作《職人誌》時的我們,雖然受到時間壓力所迫,但是能如此純粹地專心致力於完成一件事情,在過了那麼多年後仍然能收到非常多正面的回饋,不論是過程還是結果,都是人生中非常珍貴又幸運的體驗。

為了新版《職人誌》的內文資訊校正,我和靖懿時隔十二年又相約一起進入了這個《職人誌》宇宙,第一步是展開職人們的田野調查,懷著惴惴不安但又好奇的心情撥打一通通電話,詢問職人們的現況,沒想到大多數的職人都記得十幾年前這兩個前往拜訪的大學生,蛋雕職人簡長順老師甚至還記得我們是拖著行李箱,風塵僕僕地趕到他的工作室!田野調查的過程很是五味雜陳——為依然在工藝領域努力耕耘的職人而感動、對職人後繼無人的狀況感到遺憾、緬懷已離開人世的職人所留存的精神等。時隔多年,又再次真切誠實地面對我們親自記錄下的一切,細細品味每一個文字和畫面,依然被職人對於創造的熱情和堅持深深打動。希望新版《職人誌》的出版,能夠讓五十二位職人的打拚精神,再次被看到!

內文 : 國寶級大師 獨創立體與一秒剪紙法

剪紙職人:李煥章

薪傳獎的得主 以剪紙解鄉愁

剪紙國寶藝師李煥章享年九十,投入剪紙藝術逾半世紀,累積近萬件作品,他只要一拿起剪刀跟紙,幾秒鐘就能剪出讓人嘆為觀止的紙藝作品。

李煥章開始接觸剪紙這項藝術的淵源,要從小時候說起。老家位在山東的他,十歲時父親過世,由母親一手拉拔長大,為感念母親的辛苦,他從小就會幫忙母親、姑嫂、姊妹們描繪繡花圖案。因為時代的關係,女人們都要裹小腳,所穿的三寸金蓮鞋面上都繡著花,所以李煥章便替她們先把圖案描下來當作日後參考,順便也跟著她們學了很多剪紙的圖樣。在耳濡目染之下,對剪紙有了濃厚的興趣,奠定深厚的基礎。

後來因為歷經戰亂,李煥章被迫離開家鄉與家人,隻身來到台灣,從此「剪紙」便是他與故鄉唯一的連結。每當思鄉時,他就會情不自禁拿起剪刀,憑藉著兒時記憶,剪出一張張帶著鄉愁的作品解憂,也因此剪紙便成為李煥章生活中不可或缺的作息。

剪紙要有耐心 常動手才能生巧

李煥章認為學習剪紙並不需要特別的能力,只有一個要訣就是「熟能生巧」。先從簡單的線條慢慢進階到困難的;從具體的造型發展到抽象的;從單一顏色變化到多色的,只要他一有靈感,想到就剪,所以他隨身都攜帶剪刀。

而除了熟能生巧之外,李煥章說「耐心」也是十分重要,如果沒有耐性,就沒法定下心來好好完成一個精緻作品。他說在每天練習的過程中,不知失敗過多少次,才能有今天的作品呈現。

一般作品從蒐集資料、構思設計到製作完成,至少需要數小時以上;而長達數尺的「紅樓夢」與「八七慶仙傳」大型作品更是要花上好幾個月的時間才能完成,因此剪紙是非常需要耐心的一項手藝。

在創作的過程中,他也會不斷邊剪邊修改,直到滿意為止,因為堅信慢工出細活,所以總是耗盡心力與時間創作,以使他的技巧更為精進,也能在創作中找到更多靈感。

自創特殊一秒剪法 邊剪紙邊陶冶性情

另一方面,剪紙也是一種非常簡單的藝術創作方式,只要有紙跟一把剪刀、刻刀,就可以隨心所欲將喜歡的圖案呈現出來。

除了一般我們熟知的剪紙方式,李煥章更獨創一種剪紙融合摺紙的技巧,利用不同摺法,可以在一秒內剪出一個五角星星,幾秒內剪出一個國徽;他甚至還自行研究出立體的剪紙作品,創作出可以站立的「春」字剪紙。

此外,剪紙還可以培養耐性、陶冶性情,讓心靜下來,使思緒更有條理。也因為透過長年剪紙,每天讓手指頭運動,讓他年屆九十依然可以進行細緻的創作,一星期中還能有幾天搭乘捷運、健步如飛地去教學。也因為李煥章的耐心教學及親和力,讓他與學生之間擁有如父子(女)般的好情感,學生除了可以學到剪紙技巧,還能聽老師分享人生道理,心靈上獲得滿足。

一生奉獻給國家 不讓傳統技藝失傳

李煥章一生致力鑽研剪紙藝術,一九九一年得到薪傳獎的肯定。「得到這個獎,就註定一生要奉獻給國家,我無怨無悔。」李煥章說他自老師職位退休後,更專心地投入剪紙世界中,經常為了蒐集資料而到故宮、圖書館影印參考圖案,研究國學知識,經年累月下來,家中堆滿了各種珍貴資料,是創作時靈感的來源。翻開一本本李煥章所收藏的作品集,可以瞭解到剪紙藝術不再僅侷限於傳統,更能融入常民的生活中。

因此,李煥章為了不讓這項民俗藝術失傳,還曾到社區大學及國父紀念館等地開設剪紙課程,透過創新、教學,可以將古老的剪紙文化薪傳下去,讓更多人看見這項藝術的美好!

●剪紙的花樣報乎恁知

【窗花】 以前農村過年時,為迎接新年的喜悅氣氛,用紅紙剪出吉祥圖案或是文字,貼在紙糊的窗戶上做為裝飾。

【喜花】 女孩要出嫁時,在嫁妝貼上各種囍、福、早生貴子等象徵吉祥喜慶的圖案。而祝壽時,則剪壽比南山、福如東海及壽桃等圖案。

【鏡花】 貼在鏡子上的剪紙。

【禮品花】 在禮品或禮金貼上吉祥字樣或圖案,藉此表示誠心祝賀。

【豬頭花】 以前鄉下農村很窮,過年買不起豬肉,就剪一個豬頭放在供桌上。

最佳賣點 : 本書以貼近當代的插畫風格與設計語言,加入新世代的幽默與感知,為年輕人認識台灣傳統工藝的入門書。今睽違12年全面修訂出版,補上職人最新動態,用一份小報永續匠心,傳達52個職人+2位作者的人生正能量。