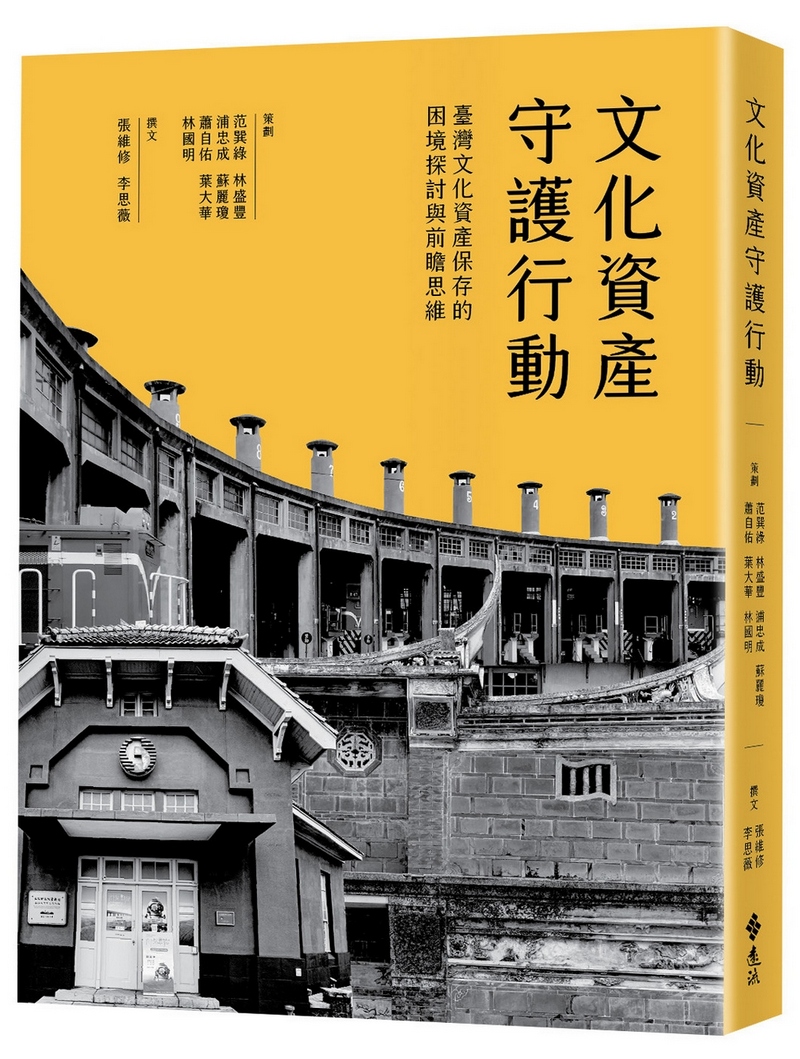

文化資產守護行動: 臺灣文化資產保存的困境探討與前瞻思維

| 作者 | 范巽綠/ 林盛豐/ 浦忠成/ 蘇麗瓊/ 蕭自佑/ 葉大華/ 林國明/ 策劃 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 文化資產守護行動: 臺灣文化資產保存的困境探討與前瞻思維:全面檢視了臺灣文資保存的進展與困境,期以前瞻性的政策思維面對這個重要議題,政府與民間共同努力,一起守護臺 |

| 作者 | 范巽綠/ 林盛豐/ 浦忠成/ 蘇麗瓊/ 蕭自佑/ 葉大華/ 林國明/ 策劃 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 文化資產守護行動: 臺灣文化資產保存的困境探討與前瞻思維:全面檢視了臺灣文資保存的進展與困境,期以前瞻性的政策思維面對這個重要議題,政府與民間共同努力,一起守護臺 |

內容簡介 本書從臺灣原住民族祖先型文化的起源開始談起,建立一個看待臺灣歷史的時間架構,從地面上各種可移動/不可移動的有形文化資產,穿越至地底下、水面下的考古遺址,將這些錯落在臺灣及離島各地的文化資產視為一個個座標,它們在這個大時間序列下,為不同時期的人群與物質文化發出有意義的訊息。透過十個文資現場的實地履勘,包括古蹟、歷史建築、考古遺址、聚落建築群及文化景觀等,帶出臺灣文化資產的真實脈絡與現況,反映文資保存在觀念與執行上的發展課題。此外,借鏡日本文化財的保存政策,觀察日本如何在「文化景觀」架構下維護歷史風貌並推動地區活力,以及在文資修復、人才培育的卓然成果。並針對臺灣目前在實務推動上面臨的挑戰,提出論述與分析,全面檢視了臺灣文資保存的進展與困境,期以前瞻性的政策思維面對這個重要議題,政府與民間共同努力,一起守護臺灣的文化資產,永續傳承人類珍貴的歷史紀錄。

作者介紹 策劃范巽綠、林盛豐、浦忠成、蘇麗瓊、蕭自佑、葉大華、林國明監察院第六屆監察委員撰文張維修國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士。長期關注都市與文化資產政策,以及社會記憶空間的保存研究與行動。李思薇國立臺北藝術大學文化資源學院博士。長期關注城市文化研究、建築文化資產與博物館。

產品目錄 序 一次成功的文化資產政策總體檢 林盛豐壹、前言貳、現場:遇見文化資產考古遺址(地下與水下)現場一 考古遺址的發現與保護現場二 土地開發與遺址保存的衝撞現場三 水下文化資產調查研究原住民族與漢族現場四 原住民族聚落保存現場五 民間文資保存運動產業及可移動遺產現場六 產業遺產保存與活化現場七 可移動的文化資產——以鐵道車輛保存為例都市發展與文資保存現場八 古蹟周邊景觀管控現場九 容積移轉與容積調派職人匠心現場十 傳統建築修復技術的人才培育參、他山之石肆、臺灣文化資產保存面臨的困境與挑戰伍、結論附記 一、後續追蹤二、本通案性案件調查研究之工作方法謝誌參考文獻

| 書名 / | 文化資產守護行動: 臺灣文化資產保存的困境探討與前瞻思維 |

|---|---|

| 作者 / | 范巽綠 林盛豐 浦忠成 蘇麗瓊 蕭自佑 葉大華 林國明 策劃 |

| 簡介 / | 文化資產守護行動: 臺灣文化資產保存的困境探討與前瞻思維:全面檢視了臺灣文資保存的進展與困境,期以前瞻性的政策思維面對這個重要議題,政府與民間共同努力,一起守護臺 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267688304 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267688304 |

| 誠品26碼 / | 2682998608000 |

| 頁數 / | 296 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23*17*1.9cm |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : / 一次成功的文化資產政策總體檢

監察委員 林盛豐

全面檢視的調查工具

監察院各委員會歷年來有諸多與文化資產保存有關的調查案,個案如陳悅記祖宅、普安堂、臺南火車站、綠島綠洲山莊及十三中隊、不義遺址、樂生療養院、陽明山中山樓周邊園區暨歷史建築、臺南赤崁文化園區、南投牛運堀窯、臺北監獄遺構、國立臺灣大學歷史建築、建國啤酒廠、鄒族集會所等;與管理制度有關的調查案如「公有建造物之文化資產價值評估」、「公有機關對所屬文化資產維護不善」等等。因此,有監察委員建議應進行通案調查研究,方能瞭解臺灣推動多年的文化資產保存政策,到底有何結構性的困境。

教育及文化委員會一一二年度之通案調查研究以「政府辦理古蹟、歷史建築及考古遺址等文化資產保存、人才培育現況與困境之探討」為主題。參與調查的成員有范巽綠(召集人)、林盛豐、浦忠成、蘇麗瓊、蕭自佑、葉大華、林國明等七位監察委員,以及兩位協查同仁——范怡如與黃宣瑋。有一句官場名言,鐵打的營盤流水的官。這次非常複雜繁瑣的調查工作,沒有這兩位鐵錚錚的協查,絕對無法成事。

監察院調查案的品質,相當程度取決於國內專家之諮詢,與可供參考之國際經驗,也就是國外專家之諮詢。這個通案調查研究,諮詢了國內外頂尖的文化資產專家,讓參與調查的監察委員對文化資產保存與維護的理論與實務,得到深刻的理解。

本次通案調查研究的另一個正面經驗,是文化部相關部門的全力配合。這次調查,總共進行了十四次履勘,現勘了五十七處場址,包括考古遺址、古蹟、歷史建築、聚落建築群及文化景觀。每一次踏勘,都是我們與文化部官員的學習之旅。我們清楚地向文化部及地方政府表示,這次調查研究不在究責,而在發現問題、聽取意見。這個基調讓我們得以瞭解很多基層平常不易上達的問題。

急迫的課題

在為期一年的調查研究過程中,提出十五點結論與建議,其中有幾個非常急迫的課題:

一、重建臺灣主體性歷史論述,並透過考古教育廣為推展:僅以四百年漢人移民、有文字之歷史記載或中國地方史的思維看待臺灣歷史,顯有不足,因此我們建議文化部由強化十二處國定考古遺址之教育傳播功能做起,讓國人明瞭此類臺灣史前遺址的發現在國際人類學、考古學界之重大意義。

二、前瞻政策思維及財務規劃:國內近年來大量增加指定、登錄文化資產,但欠缺前瞻性之政策思維及財務規劃,造成修復經費匱乏與修復人力不足,引起民怨甚至爭訟。文化部宜會同地方文化局處,盤點全國文化資產所需保存修護經費及修復人才供需狀況,並參考日本經驗,擬定十年計畫與相應預算,從調查研究、修復設計、施工之間順利接軌,並建議比照「公共藝術設置辦法」,於各級政府興辦重大公共工程時提撥一定比例經費,納入文化資產保存基金或專戶。

三、善用文化資產容積移轉與容積調派機制,保存文化資產整體風貌:國內對於古蹟或歷史建築之保存係以建造物本體為主,鮮少重視周邊區域之管控,往往造成視覺景觀障礙,鄰近大稻埕特定專用區的南京西路危老改建案可建造十五層高樓、鄰近國定古蹟總統府、歷史建築菊元百貨店的衡陽路危老改建案可建造四十層高樓、未來臺北北門郵局公辦都更可在直轄市定古蹟臺北郵局後方興建四十四層高樓,皆是文化資產保存與土地開發衝突及並存的代表性案例。建議文化部會同內政部、地方政府,就「古蹟周邊」或「為了保存文化資產整體風貌」而備受限制的周邊範圍,建立容積移轉、容積調派機制,以利文化資產保存與都市開發衡平發展。

四、制度化培育文化資產修復相關人才:借鏡日本,建議文化部與教育部、原住民族委員會合作,就原住民族考古、水下考古、古蹟、歷史建築等文化資產修復相關人才,建立制度化、體制內之培育制度,透過細水長流之經費、穩定之文化資產調查研究、修復,並依不同職能,分類、分級培訓,建置人才庫,以提供長期穩定之優質修復人才及考古人才。

閣樓上阿嬤的箱子

我從友人那裡聽來的故事。老房子的閣樓,是一個陰暗角落。雜物堆中有幾個木箱子,打開來,裡面是母親的舊書信、老照片、畢業證書、紀念品等等。友人日子忙碌,無心整理這些雜物,就放在腦後。幾年後,有一個假期得空,就與女兒一起上閣樓整理那幾個木箱。

打開箱子,蛀蟲已經咬壞了不少照片、信件。友人與女兒花了很多時間,拼湊出照片與照片中阿嬤的故事。

在整理照片的過程中,以及對母親的記憶,母親在世的樣貌與她生活的時代,逐漸浮現出來。她女兒也對自己的阿嬤有一種宛如再世相認的感情。

我們的文化資產,就像閣樓阿嬤木箱裡,逐漸被蛀蟲咬壞的老照片與書信一樣,若來不及整理,一個家族的記憶,將永久消失。

每一個文化資產場景,都是一個裝滿歷史碎片的箱子,但在整理之後,也是一扇通往一個歷史時代的窗戶,當文化資產場景之窗越多,一個消逝的世界就會展開。

從我們的場景之窗,可以窺見從史前到原民的生活世界,更可以細讀明鄭、清領、日治時期的城市風景、聚落、宅第的生活情狀。箇中隱藏的傳統智慧、生活美學,以及吾輩在時間及歷史洪流中存在的意義,才會逐步浮現。

對讀者的呼喚與期待

政府依法辦理文化資產保存業務已超過四十年,全國建築文化資產(有形文化資產)近三千處,其中公有、私有古蹟各半。學術普查發現的考古遺址也近三千處,而只有五十六處考古遺址有法定地位。此次引起七位參與調查監察委員極大感動的水下文化資產,更只是一個龐大海洋敘事的第一頁而已。

相對於歐洲或日本等文化資產保存先進國,臺灣是一個歷史感薄弱的移民社會,國人常讚嘆日本傳統空間動人,卻未能建立對本土文化資產保存之社會共識。

雖然此次費時長達一年的調查結果堪稱豐碩,但發現的問題亟需有創意的策略、長遠的規劃、穩定的財源、專業的研究與技術人才的培養,才能解決。

(節錄自《文化資產守護行動》序言)

內文 : 容積移轉與容積調派

許多人聽到自己的房屋可能被指定為文化資產,直覺認為財產價值將要縮水、房屋土地必須開放公眾參觀,甚至還得準備高額不貲的修復經費,這類疑慮常促使屋主急於拆除建築,釀成文化資產的流失悲劇。然而,在新北市有一個家族擁有占地約一千七百六十七坪的傳統閩南式四合院,他們選擇了一條不同的道路。所有權人主動申請將一八五七年建成的古宅指定為文化資產,並且變更都市計畫劃定為保存區,還積極組織更多的私有文化資產的地主們,推動政府建立容積移轉制度,在一九九六年底促成了《文資法》的修法,讓私有古蹟的修復經費可以減稅,讓受限不能開發的容積可以移轉到其他地區使用。那次的修法,使得許多私有古蹟的保存之路得以走出困境,在財務上與開發之間可以取得衡平,當年主要推手就是嚴秀峰女士及其家族的國定古蹟——蘆洲李宅。

案例

蘆洲李宅

蘆洲李宅的所有權人為派下祭祀公業李清水所有,另外還成立財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會,負責經營管理,他們將族人全部遷出古厝,並依《文資法》進行古蹟的調查研究及修復。蘆洲李宅的派下祭祀公業也同意將容積移轉所得的款項,全部歸屬基金會所有,作為文化資產永續經營管理的財務基礎。目前,蘆洲李宅每年都有豐富的活動,讓市民參訪,深受好評,是私有文化資產的典範。蘆洲李宅的保存計畫獲得可移轉容積一千八百坪,而且產權仍登記在原地主名下,容積可以分批移轉,讓原地主的開發權益可以得到補償,古蹟也得以有妥善保存和經營管理的共榮局面。

其實,不僅是私有產權所有權人對於建築物被指定登錄為文化資產,經常採取抗拒的態度,公有產權對於文化資產指定登錄也是心存顧慮。以即將迎來百年歷史的臺灣大學為例,校園內外超過五十年的建築物有三百六十九棟,面積達二十九萬餘平方公尺,在校園圍牆外許多早年接收自臺北帝國大學的宿舍或者日籍教師的私人宅邸,時至今日,在許多有重大貢獻的教授們居住過後,已經成為名人故居,例如殷海光故居、臺靜農故居等被指定為文化資產,但也有部分的歷史建築如李鎮源故居及舊藥學館等處任其圮毀,或是曹永和故居、楊雲萍故居等被拆除殆盡,嚴重影響其原有文化資產價值。回顧二○○二年,行政院成立國家資產經營管理委員會後,保存與開發力量的拉扯更加尖銳。當時大力推動的國家資產一元化經營管理政策,許多被視為「低度利用」、「閒置」房舍土地,紛紛繳回國有財產局(今財政部國有財產署)進行標售,所幸當時的臺灣大學師生結合社區居民的力量,以指定登錄為文化資產之手段,將臺灣大學管理的日式木造房舍排除在標售的政策之外,僥倖地沒有淪為私有化後的土地商品。但是面對指定登錄為文化資產之後,高昂之修復費用,更增加大學校園日常管理維護的沉重負擔,例如市定古蹟戴運軌寓所、潮州街九號日式宿舍等多處文化資產,長期處於傾頹的狀態。目前臺灣大學對於校園外的日式宿舍保存與再利用政策,主要採用兩種模式:一是出租委外經營,收取租金;另外一種則是委由民間資本投入,進行修復,並由民間取得一定期限的空間經營權,主要是轉為餐廳、咖啡館、藝廊、商品展示場。至於校園內的文化資產,多為持續使用中的教學研究空間,主要仰賴政府補助與募款方式進行保存與維護。

逍遙園

如果文化資產本身的歷史脈絡與當時的所有權人關聯性不高,尤其是部分公部門並沒有文化資產專長人員的情形下,為了避免造成所有權人的負擔,將文化資產的產權轉移到具備文化資產專業能力的公部門,也是一種解決方案。位於高雄市苓雅區的逍遙園可以作為參考案例。逍遙園原為日本淨土真宗本願寺派(西本願寺)門主大谷光瑞的私人宅邸,二戰後,和周邊土地同屬國防部一九五○年建立的眷舍行仁新村範圍。就在軍方準備拆除前夕,二○○三年有文史團體和里民提報文化資產,當時因為建築本體毀損嚴重,高雄市古蹟及歷史建築審議委員會委員的會勘結論是,建物本身恐難以整體保存,將室內裝修構件以文物的方式,進行記錄及保存展示,透過都市更新手段,將周邊老樹一併納入社區的紀念地景空間。二○○八年開始進行初期的調查研究。

二○一○年一月,高雄市政府文化局將「逍遙園(起居空間)」含樓梯走道出入空間,局部登錄為歷史建築,範圍則涵蓋建物全部,以保留未來彈性發展與活用空間。民間單位從提報到登錄歷史建築之後,數年之間所有權人國防部並無積極作為,主管機關的作為也有限,導致建物的狀況持續惡化,引發民眾對保存前景的擔憂與信心危機,於是民間號召共同組成「逍遙園與行仁新村志工團」,以口述歷史、展演活動,文史導覽等一系列活動,吸引社會大眾的關注。然而,卡住所有權人和主管機關的主要原因在於,地主國防部的政策,原本要將整個新村的土地開發,作為挹注國軍老舊眷村改建基金的土地資產,因此,堅持公部門之間的土地必須有償撥用,從另一個角度而言,這也是捍衛整體國家文化資產的權益,卻導致文資保存的進程停滯。這種思維其實與私人維護自己的土地開發權益,並無二致,對於原管理機關而言,逍遙園被指定保存的歷史保存價值,與本身的業務屬性並無關聯,也無專業能力來處理文化資產保存的工作。

最終,考量逍遙園的文化資產價值,及其歷史脈絡對城市發展的重要性,逍遙園的保存與活化,可以帶動城市的更新與發展,因此,從城市的角度,如由高雄市政府取得所有權,可以扮演更積極的角色。為了解決原管理機關國防部的有償撥用需求,高雄市政府便以都市計畫變更的方式,將附近一塊國防部的土地從公園用地變更為商業區,利用部分土地的市場價值提升,來交換逍遙園的土地產權,並將逍遙園定著的土地變更為公共設施,在二○一六年以無償撥用的方式,取得逍遙園的產權,而後,重新公告擴大歷史建築登錄範圍,將整體空間脈絡納入保存範圍。高雄市政府變成了所有權人之後,依照《文資法》進行修復以及再利用工程,二○二○年正式開放。

最佳賣點 : 全面檢視了臺灣文資保存的進展與困境,期以前瞻性的政策思維面對這個重要議題,政府與民間共同努力,一起守護臺灣的文化資產,永續傳承人類珍貴的歷史紀錄。