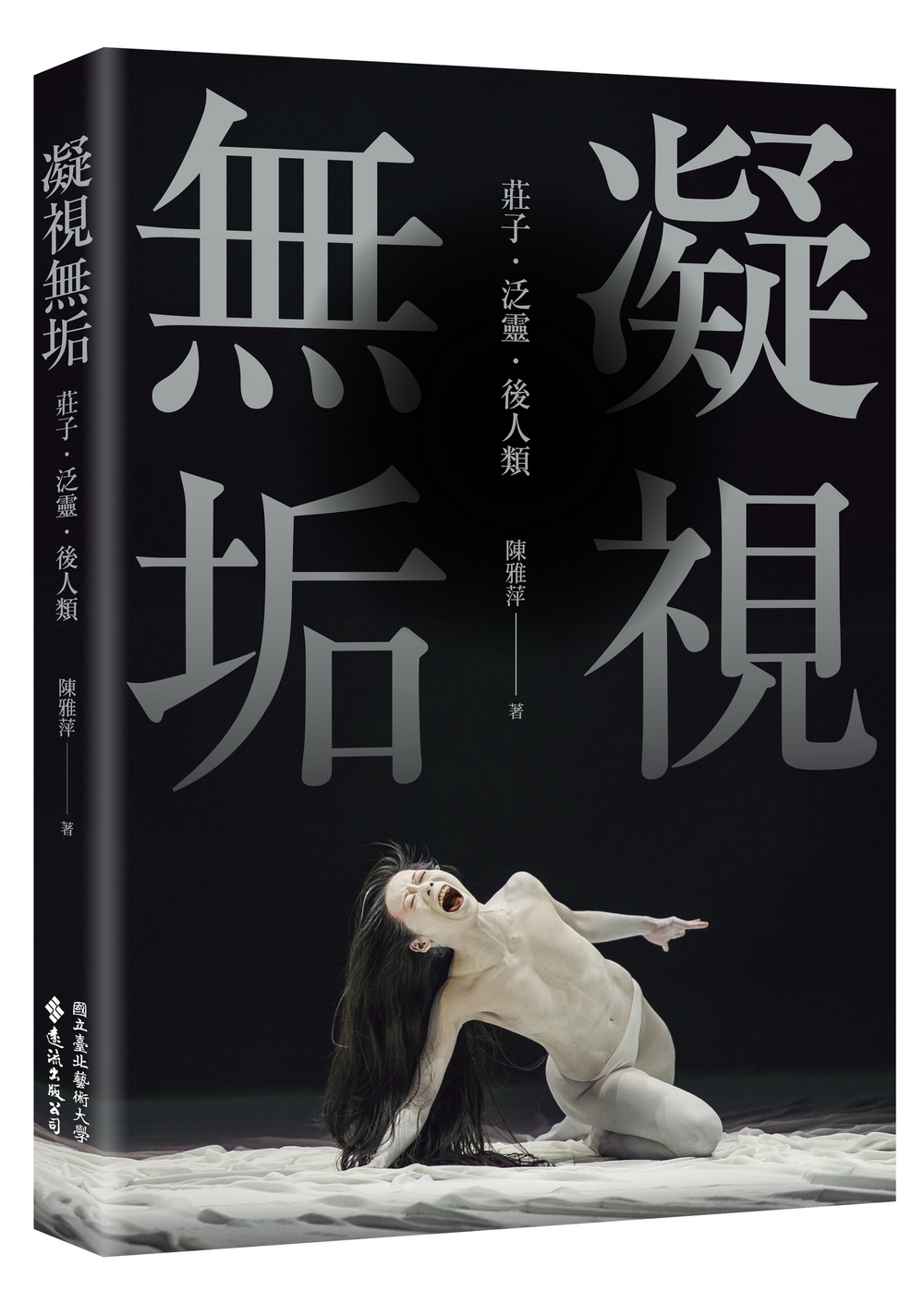

凝視無垢: 莊子.泛靈.後人類

| 作者 | 陳雅萍 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 凝視無垢: 莊子.泛靈.後人類:身體內部與外部藉由凝神聆聽所打開的孔隙通道,身體倫理在自我與他者間關係互動的細膩關注,這些都是無垢舞作的核心內涵。:誠品以「人文、 |

| 作者 | 陳雅萍 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 凝視無垢: 莊子.泛靈.後人類:身體內部與外部藉由凝神聆聽所打開的孔隙通道,身體倫理在自我與他者間關係互動的細膩關注,這些都是無垢舞作的核心內涵。:誠品以「人文、 |

內容簡介 當你緩緩地走時,你會感覺空氣、 陽光、還有周遭所有的東西都會放大。 ——林麗珍 在泛靈的宇宙觀裡,人只是所有萬物中之一物,而這些物之間有著關係性的聯繫,這些聯繫不是在象徵或形而上的層面,而是在物質的層次,是關乎身體、感官、覺受,與「情感」有關但卻溢出個體的界限,並且不囿限於類屬的分野。因此,主與客、內與外、生與死無法截然二分,而是有著曖昧不明的中間地帶,在那裡時間不以過去、現在、未來的直線結構運行,而是多重時間性的交纏縈繞,空間不以客觀尺度為依憑,而是以力量的強度與速度的快慢來經歷。

作者介紹 陳雅萍舞蹈學者、舞評人。國立臺北藝術大學舞蹈學院副教授、碩博班總召集人,曾任臺灣舞蹈研究學會理事長(2019-2022)。國立台灣大學外文系學士,美國紐約大學表演研究碩士暨博士(MA, PhD in Performance Studies, New York University)。研究專長與興趣:台灣舞蹈史,現代性理論,舞蹈與文化研究、舞蹈評論、跨文化身體哲學、跨領域莊學研究、新物質主義與後人類理論。著有專書《主體的叩問:現代性.歷史.台灣當代舞蹈》(2011),共同主編《身論集 壹:尋.找.亞.洲.身.體》(2021)、《身論集 貳:檔案.媒介.技藝》(2024)。近年期刊論文有:“Hybrid Nativism and Postcolonial Subjectivity in the Work of Hong Kong Choreographer Helen Lai”(Critical Stages, 2021)、”Shen-ti Wen-hua: Discourses on the Body in Avant-Garde Taiwanese Performance, 1980s-1990s”(Theatre Research International, 2018)。近年中文專書專章有:〈《親愛的》:虛構與真實X虛擬與現實〉(2022)、〈香港作為方法——黎海寧舞作中的敘事、身體與主體探求〉(2019)、〈雲門45——身體的長河,以舞蹈映現文化〉(2018)。英文專書專章有:“Transcultural Reading on Corporeality: Dialogues Between Zhuangzi, Merleau-Ponty, Deleuze, and Guattari”(forthcoming),“Identity, Hybridity, Diversity: A Brief History of Dance in Taiwan”(2022), “Cheng Tsung-lung”(2021), “Exorcism and Reclamation: Lin Lee-chen’s Jiao and the Corporeal History of the Taiwanese”(2020), “In Search of Asian Modernity: Cloud Gate Dance Theatre’s Body Aesthetics in the Era of Globalisation”(2018).

產品目錄 推薦序有情身體.泛靈齊物 龔卓軍《莊子》與無垢相識而笑 賴錫三體例說明 第一章 緒論──凝視無垢 前言 研究脈絡與網絡 無垢的身體工夫──「緩」 無垢「物學」──從惜物到跨物種後人類視野 章節梗概第二章 《 醮》作為驅魔與療遇的儀式──感知、記憶、情動回應 一九九五年《醮》 殖民主義與軍國體制下台灣人的身體歷史 地方記憶與情動回應的詮釋框架 3 一九九○年代台灣當代藝術中的死亡與肉身 感知與記憶的劇場 敵體化社會的驅魔儀式 尾聲儀式劇場之鏡第三章 如果莊子是舞蹈家──《花神祭》的存有論四闋 序幕 〈春芽〉(生)──生成 〈夏影〉(長)──欲望 〈秋折〉(收)──時間 〈冬枯〉(藏)──死生 尾聲第四章 物化展演與泛靈論身體劇場── 《觀》與《潮》 鵝卵石中的行星 分子化、行星化、泛靈論轉向 有情物的多重顯身──「物化/齊物」倫理美學 「觸動」──觸的情動力 疊韻與行動波迴圈──〈潮〉的蓋婭之舞 尾聲 跋 流變──劇場與夢謝誌參考文獻與資料

| 書名 / | 凝視無垢: 莊子.泛靈.後人類 |

|---|---|

| 作者 / | 陳雅萍 |

| 簡介 / | 凝視無垢: 莊子.泛靈.後人類:身體內部與外部藉由凝神聆聽所打開的孔隙通道,身體倫理在自我與他者間關係互動的細膩關注,這些都是無垢舞作的核心內涵。:誠品以「人文、 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267232415 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267232415 |

| 誠品26碼 / | 2682642787006 |

| 頁數 / | 232 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23 * 17 * 1.5cm |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 《莊子》與無垢相識而笑

賴錫三 / 國立中山大學文學院院長暨中文系特聘教授

幾年前,某一天,國科會「人文沙龍」傳來一張活動海報,標題驚起了我極大興味:「如果莊子是舞蹈家?」這是我第一次知道陳雅萍的名字。誰知和雅萍教授的認識,興起了意義非凡的漣漪。她讓我重新將《莊子》和舞蹈給再度連繫起來,也讓我知道了台灣有無垢舞蹈劇場的奇異存在,見識到了林麗珍老師這一舞道真人。換言之,雅萍教授帶給我所熱愛的《莊子》再度起了有趣的變化。莊周真的翩翩起舞,夢蝶而化身為舞道家,而《莊子》也和無垢舞道發生了微妙的兩行轉化。這一連串的緣起,就源自於陳雅萍和鄭傑文在金門的跨域對話,她/他們的想像力,讓哲學(莊子)和藝術(無垢)自在地跨界相遇,相識而笑了。從此,我們開始了兩到三年的工作坊與學術情誼,一再環繞著「道之舞與舞之道:莊子與無垢的相遇」這一富創造性又充滿趣味的對話上。

多年之前,我還在中正大學任教期間,曾認識光環舞集創辦人劉紹爐。劉先生身為雲門舞集第一代核心舞者,到美國學成現代舞回到台灣後,對「何謂自家身體經驗」卻產生了疑情。他曾告訴我,幫助他尋回身體原動力的基礎,一者客家童年自然環境中的野性生命力,二者道家回歸自然、復歸嬰兒的氣身體觀。劉紹爐這種復歸自然、復歸母土的舞道歷程,其實和我個人在太平洋與中央山脈之間的宜蘭平原經驗,有幾分相似。這都是將身體放回「天地與我並生,萬物與我為一」的自然宇宙的敞開性經驗,我之肉身成為世界之道的具體化,世界也道成肉身地朗現在我身上。這種身體與世界「分而無分」的體知感,東方哲學通常喜歡透過「通氣」、「氣感」、「氣韻」,這類和「氣」的連續性、曖昧性、交織性、非二元性的語言,來加以描述。

這是我的老莊研究,第一次和台灣舞蹈家的舞道結下因緣,後來我離中正大學轉中山大學去任教。舞道因緣,就此而息。沒想到,多年後,陳雅萍的一張演講海報標題,把我的「道之舞,舞之道」記憶給喚醒了。而且陳雅萍的出現,更讓《莊子》和無垢發生了具體因緣。我也因此才轉而知道林麗珍老師年輕時最喜歡的是《莊子》,而無垢舞者「靜、定、鬆、沉、緩」的身體工夫論,也和氣身體的運動轉化經驗有關。對我而言,無垢總是很細膩地用身體在回應並善待周遭事物,從劇場氣氛的相互應答,到微觀品物的精微變化,林麗珍總能「化腐朽為神奇」地將生活日常物,轉變成身邊親近物,再化身為劇場儀式物。這讓無垢舞者的行動背後,穿透著「惜物」與「愛物」的劇場倫理性。若用《莊子》的概念來說,這是一雙「以道觀之」的溫柔之眼,能「目擊道存」地看到萬物「各道其道」的物化美學。只要把它們放在「合宜的脈絡」,自然就得以顯現萬物自身的存在氣韻,而人們也才能和萬物相遇相友。在我看來,林麗珍可謂以舞蹈為道場,體現了《莊子》「與物為春」而「物無所害」的真人氣韻。

而無垢身體工夫論的「靜、定、鬆、沉、緩」,也帶出了「動中靜」的沉穩氣質,舞者的身體彷彿在深度空間中穿梭呼吸,又像是在時間河流中柔軟伸展,既不驚動世界,也不干擾萬物。這樣的身體運作,似乎要讓世界萬象的精微變化,在緩行慢流的內觀狀態(內在時間性),被放大而呈現變化無常的細微實相。這種「緩行靜走」的身體鍛練,也像是要錘練出「庖丁解牛」的「無厚之刃」,把身體烹煉到專注又放鬆、敏銳又敞開的精微流速,然後「以無厚入有閒」的方式,「虛而待物」不疾不徐地穿梭在深度空間的裂縫中。這種「以緩行為基礎」的劇場氣氛,很能拉住觀眾「用志不分,乃凝於神」的專注力,從而頓入劇場空間的儀式洗滌氛圍中。而這種緩行的身體工夫,也在訓練舞者找到氣化身體的那條「緣督以為經」的河流。林麗珍將此具身化地描述為:以尾閭為中心點,左右迴旋的兩行運動,即左即右,即靜即動,不住兩端地無窮運行,以此來做為身體「生成變化」的活動基礎。可以這麼說,無垢舞者不在抽象思辨層次談玄說妙,而是以身體和舞道為方法來「體知」存在內涵與倫理意義。

這種既透過《莊子》來閱讀無垢、也透過無垢來閱讀《莊子》的新經驗,得歸諸於陳雅萍帶給我的新緣分、新契機。陳雅萍是我目前知道能把《莊子》、無垢、德勒茲「三合一」給鏈結起來,並賦予創造性閱讀的極佳詮釋者。她這本《凝視無垢:莊子.泛靈.後人類》,從第一章〈緒論──凝視無垢〉對自我研究脈絡、理論視域、生命辯證,就做了相當仔細而誠摯的自我反思與觀察,對讀者理解並觀察此書有了最佳導論。而從第二章〈《醮》作為驅魔與療遇的儀式──感知、記憶、情動回應〉,便開啟了高密度的學術寫作,尤其超越了她過去偏重歷史研究與文化理論的突破與轉折,從而打開「肉身轉向」之新向度。這一轉向不僅對她詮釋無垢首要典範作品《醮》極為關鍵,也和她中年生命的自我探索之實踐深化頗為相關。換言之,她對舞作的探討也從社會、文化、政治等時代觀察與批判分析,有了更實存感受的肉身性轉向。這也帶動並迎向本書最具挑戰性的第三章〈如果莊子是舞蹈家──《花神祭》的存有論四闋〉,作者在此花了極大篇幅,細緻深描了《花神祭》所涉及的生老病死、春夏秋冬之生命古老課題。在這第三章既哲學論述又文學深描的精采寫作,陳雅萍運用了《莊子》(齊物 / 物化美學)、梅洛龐蒂(身體現象學)、德勒茲與瓜達希(生成 / 流變存有論),等等原創性、高難度的理論視域,來和《花神祭》的舞作文本進行精細巧妙的互文詮釋,大大深化讀者對《花神祭》的創造性理解。也是在這一章節中,我們看到本書跨界交織在「哲學、文學、藝術」之間的複語能力,也能隱約感受到作者的生命主體隨著《醮》走到《花神祭》的詮釋轉變,其中所帶來的自我情動力演化與創造性歷程。而本書結穴在第四章〈物化展演與泛靈論身體劇場─《觀》與《潮》〉,這一章延續第三章的身體轉向和物論關懷,並且在其理論基礎上,再擴展到晚近新物質主義和生態女性主義所滙流而成的「後人類視域」,並嘗試從多重宇宙的物質認識論和新泛靈論,去詮釋無垢舞作的《觀》與《潮》。由此,我們再度看到作者吸收理論視域、擴展詮釋語境的強大生命力,這也使得無垢的《觀》與《潮》,能在第三章深厚理論基礎的詮釋脈絡上,延伸至「環境、倫理、物類、共生」的人類世批判與物我共生的生態倫理關懷。

整體而言,陳雅萍這本書的學術跨域性極強,文學的情感興發性也高,而她對無垢舞作的細讀深描,每能開我深觀無垢之眼;她會通梅洛龐蒂、德勒茲和莊子的互文詮釋,也令我驚奇暢快。而我們似乎也可以具體而微地觀察到一位藝術研究者,如何和台灣土生原創的無垢舞作,一起辯證成長、相互演化的美麗故事。相信她這本融會莊子、無垢、德勒茲、後人類論述的學術著作,預期將會成為跨域鏈結「哲學、文學、藝術」的極佳作品。緊跟著雅萍教授這本真積力久的學術大作《凝視無垢:莊子.泛靈.後人類》的正式出版,我們兩人合編的《道之舞與舞之道:莊子和無垢的相遇》也將在不久未來付梓成冊。期盼兩書的出版,既成為友誼的印記,也能為台灣人文藝術增添想像力。在此,也要對雅萍教授帶給我的學術演化,獻上感謝與敬意。

2024 年5 月20 日 民雄田園割草農忙之際 賴錫三草筆

內文 : / 「泛靈論者是那些認識到這個世界充滿了有情物(persons)的人,而所謂有情物中只有一部分是人類,並且生命總是活在與他者的關係性中。」以此定義來看,林麗珍是一位泛靈論者。在泛靈的宇宙觀裡,人只是所有萬物中之一物,而這些物之間有著關係性的聯繫,這些聯繫不是在象徵或形而上的層面,而是在物質的層次,是關乎身體、感官、覺受,與「情感」有關但卻溢出個體的界限,並且不囿限於類屬的分野。因此,主與客、內與外、生與死無法截然二分,而是有著曖昧不明的中間地帶,在那裡時間不以過去、現在、未來的直線結構運行,而是多重時間性的交纏縈繞,空間不以客觀尺度為依憑,而是以力量的強度與速度的快慢來經歷。

1995 年我第一次看到林麗珍的作品《醮》,媽祖引領的隊伍以呼吸綿長的步履極緩地將舞台的縱深走成無限幽遠的甬道,連結現世與幽冥,他/她們腳下起伏跌宕的韻律勾連出暗夜海上的波浪,極簡的動作語彙卻開展出許多世代的台灣人多重的歷史記憶。一幅暗紅繡金的絲質布幔,藉女舞者們虔敬而專注的姿態動作,一寸寸緩緩拉動流淌而下,澄黃燈光的撫觸下隱隱閃動,使我第一次感受舞台上的物件超越功能、象徵、意象造型的物質力量,一種在舞者、布幔、我三者的肉身之間綻現的觸動。布幔的物質力量在男女舞者的雙人舞中又成為陰陽相會的媒介,它流動易塑的型態、輕柔如膚觸的質地在那似動非動、似觸非觸的蒙昧身體空間裡,具身化那跨越異質時空的情感與渴望。如此精微的感官喚醒訴說的是我再熟悉不過的主題──基隆中元普渡人鬼相聚的慶典。舞作中出現的大頭燈、蓮花燈、紙厝是我熟悉的儀式符號;然而,它深掘的情感厚度與文化肌理,對於出生成長在基隆的我卻從未意識或觸及。

那些既熟悉又陌生的覺受留下深刻的印記,也埋下書寫這本書的種子。隨著後來與《醮》統稱為「天、地、人三部曲」的《花神祭》(2000)與《觀》(2009)的推出,以及在過去二十多年間三部曲的數度重演,讓我有機會重複觀看這些作品,經驗不同世代舞者的身體詮釋,也看見無垢的作品之間在主題、角色、身體語彙、物質媒介、時空感知等層面彼此交織蔓衍的整體性存有論與宇宙觀。對我而言,觀看無垢舞作最特別的是,在思想與美學之外,於生命層次給予我的觸動與衝擊。從1995 年我仍在國外求學的青年時期,到2000 年後步入前中年,歷經懷孕、生子,再到2009 年的中年階段,生、老、病、死的生命課題逐漸成為生活中無可迴避的現實與挑戰。無垢作品的演出總能在我不同人生階段的生命叩問中適時映照,甚至棒喝式地提醒,這是儀式劇場的觀演關係中「第一人稱召喚」的迴盪效應。

因為舞作的觀看經驗與作為研究者自身生命歷程的共鳴對話,想要深入書寫「天、地、人三部曲」是多年前就立定的目標,2012下半年開始著手研究步驟,並向舞團表達希望深入探究的意向,於是在2013年3 月我加入無垢為非舞團成員開設的「無垢肢體開發」課程,但4 月時就因家中重大變故被迫暫停,直到月底事情稍微平緩,我又回去參與新一輪開始的課程。在蠟燭多頭燒的情況下,我完成了一整期的初階肢體開發課,並留下詳細的課程田野筆記。這樣的身心浸淫對研究無垢的身體與劇場美學有絕對的必要性,它關乎無垢核心方法「緩」在身體內部時空的物質與精神體驗,身體內部與外部藉由凝神聆聽所打開的孔隙通道,身體倫理在自我與他者間關係互動的細膩關注,這些都是無垢舞作的核心內涵。

也是在那一年的5 月,正處於巨大壓力與身心俱疲狀態的我,受林麗珍老師邀請在景美人權園區中正堂觀賞《觀》的演出,那是舞團赴莫斯科參加契訶夫國際劇場藝術節前夕的閉門展演。不算寬敞的講台權充觀眾席,大約三十人左右的觀眾近距離觀賞舞者們在禮堂地面的演出。沒有劇場燈光的修飾,也沒有天幕與翼幕的遮蔽,在二個多小時午後自然天光變化中,我經歷了畢生難忘的劇場經驗。因為距離的靠近,舞者們身體所有動與靜的細節都無所遁形,他/她們對每一物(布幔、稻穗⋯⋯)的專注對待,不論在舞台中心或邊緣角落都一樣動人。當天因為園區施工之故,左舞台的所有表演者必須繞道講台上的觀眾席,才能去到他/她們下一幕要出場的定點,我當時的筆記這樣寫著:「非常近且清楚地觀察到,舞者們離開舞台但卻仍留在作品中之身心樣態──極緩極靜地在空間中移動,不驚擾其他事物地。」當林麗珍說:「沒有辦法分台上或台下⋯⋯」,那不只意味著「每一次〔排練〕都要盡全力⋯⋯」,還包括劇場實踐與生命姿態無法切割的整體性經驗與態度。

人權園區參與《觀》的經驗,以及整個2013年給予我的巨大挑戰,讓我知道無垢的研究與書寫將會是一段長途的旅程,愈深入了解愈發現自己仍不具備相應的知識體系與文字語彙來捕捉那些幽微複雜的感知。我必須向無垢「緩」的工夫學習,避開學術圈在各種評量機制下日益凸顯的功利趨向,讓這段旅程真正成為學術與生命對話及成長的契機。有一段時間,無垢研究像一股伏流,我知道它終將湧出,但我必須先岔開路徑探尋別的水源,讓它們來豐沛我閱讀和書寫無垢的能量。與此同時,無垢研究也像森林土壤裡真菌的孢子,它的菌絲在地底持續延展蔓衍,和其他植物的根系交纏附生,形成互通養分與訊息的緊密網絡,共同造就森林的沃土。

最佳賣點 : 身體內部與外部藉由凝神聆聽所打開的孔隙通道,身體倫理在自我與他者間關係互動的細膩關注,這些都是無垢舞作的核心內涵。