尋羌: 羌鄉田野雜記

| 作者 | 王明珂 |

|---|---|

| 出版社 | 允晨文化實業股份有限公司 |

| 商品描述 | 尋羌: 羌鄉田野雜記:我的尋羌之旅開始於1994年夏季。我一路跟隨文獻記載中的歷史記憶,追尋羌人來到汶川。然而便是在此,突然,前面那些歷史臆想以及我二十年來的羌族研究 |

| 作者 | 王明珂 |

|---|---|

| 出版社 | 允晨文化實業股份有限公司 |

| 商品描述 | 尋羌: 羌鄉田野雜記:我的尋羌之旅開始於1994年夏季。我一路跟隨文獻記載中的歷史記憶,追尋羌人來到汶川。然而便是在此,突然,前面那些歷史臆想以及我二十年來的羌族研究 |

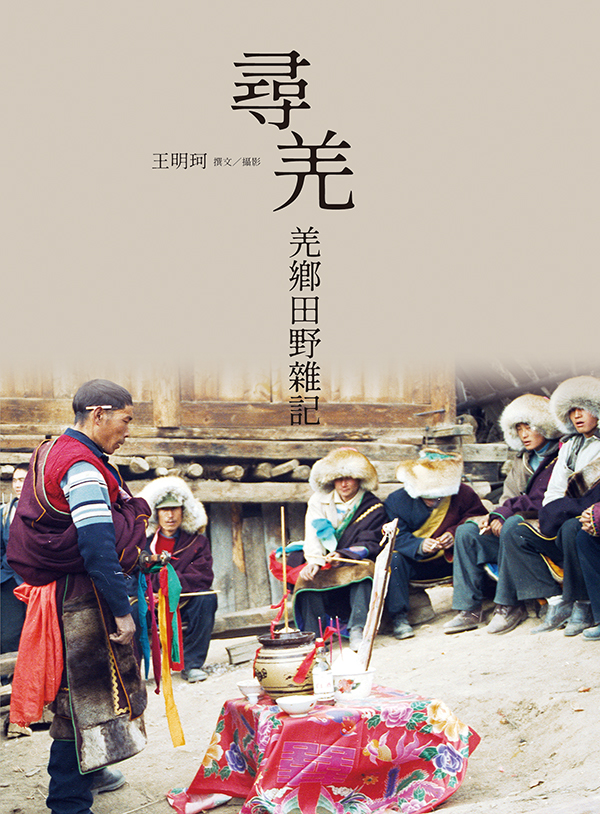

內容簡介 我的尋羌之旅開始於1994年夏季。我一路跟隨文獻記載中的歷史記憶,追尋羌人來到汶川。然而便是在此,突然,前面那些歷史臆想以及我二十年來的羌族研究成為一場空幻夢境。面對真真實實的羌族,我覺得自己對人、社會、民族、歷史等等的知識匱乏得可笑。只是我十餘年的「尋羌」之旅找到的並非傳統,而是變遷。我以這本配合照片的田野雜記,來呈現過去我的尋羌之旅中所見、所聞,介紹各地羌村民眾生活與溝中的文化、傳說。這不只為了紀念一些驟然消逝的過去,而更希望藉著它來呈現羌族的獨特之處——他們如一面誠實的鏡子,映照著人們難以察覺的自我本相。

作者介紹 王明珂,哈佛大學博士,中研院歷史語言研究所特聘通信研究員,台師大講座教授,中研院院士。研究領域為中國民族、游牧社會、族群認同與歷史記憶。曾長期在青藏高原東緣從事結合史學與人類學的羌、藏族田野,建立由邊緣理解中國之方法基礎。由理解邊緣族群而將其奇特化為熟悉,因而將吾人熟悉的知識視為奇特,並以同一邏輯重新理解它們。主要著作為《華夏邊緣》、《羌在漢藏之間》、《英雄祖先與弟兄民族》、《游牧者的抉擇》、《反思史學與史學反思》等書。

產品目錄 岷江上游一元錢的命在川藏之間松潘與世隔絕的村寨? 溝中的世界杜杰的家人高山草場山神與地盤神松潘城黎光明北川蕎麥的故事白馬將軍與走馬將軍漢番邊界胡耀邦贈送的藏袍禹里羌鄉茂縣周老師與毛老師老童與寨子裡的酒永和河壩毒藥貓翻越史家山樑子水磨坪與巴卓溝射蟒英雄的故事三龍溝三龍諾窩寨黑虎五族黑虎將軍黑虎溝的老端公牛尾巴寨「人過年」沙朗與尼薩汶川周倉揹石塞雁門瓦寺土司馬端公釋比經文: 羌戈大戰孝子與孽龍理縣爾瑪尼(黑羌族)弟兄祖先故事黑水大黑水蘇永和小黑水的猼猓子後記

| 書名 / | 尋羌: 羌鄉田野雜記 |

|---|---|

| 作者 / | 王明珂 |

| 簡介 / | 尋羌: 羌鄉田野雜記:我的尋羌之旅開始於1994年夏季。我一路跟隨文獻記載中的歷史記憶,追尋羌人來到汶川。然而便是在此,突然,前面那些歷史臆想以及我二十年來的羌族研究 |

| 出版社 / | 允晨文化實業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267494097 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267494097 |

| 誠品26碼 / | 2682667791002 |

| 頁數 / | 200 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17X1.3 |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 自序

1994 夏季在我學術生涯中發生了一個重要轉變。對曾是年少輕狂的我來說,在此之前兩年得到哈佛大學博士學位,又在這一年得到馳名國際學界之歷史語言研究所的終身聘職,40 歲以後的學術生命中還會有什麼可令人振奮的轉變?

然而就在這一年,我首次踏上大陸的土地。由北京到西安、西寧,一路上造訪各地考古與民族研究機構,到處遞出我印著 「哈佛大學博士」 的名片,賣弄著我在西方苦讀有成的學問。直到一天,我來到四川阿壩藏族羌族自治州的汶川,見到我碩士、博士論文中的研究主題,羌族……。

我的尋羌之旅便始於這一年,1994 年夏季。在西安,陜西考古所的朋友領著我到處看西周早期遺址﹔我遙想,當年姬姓族如何與土著姜姓族合作開拓此基業。而後,我由西安搭上往西寧的火車。在穿越隴山時我望著車窗外,依稀看見兩千多年前西戎中的秦人吞併鄰近諸戎部落,殘餘的戎人攜老扶幼踰過汧水、隴山往西遷徙的景象。火車進入湟水河谷﹔當年一個神話般的戎人,無弋爰劍,受秦人追捕逃到此地,是什麼樣的神奇讓他以及他的後世子孫成為羌人的領袖豪酋?在西寧、湟中、湟源等地,我望著河谷上大片大片金黃色的油菜花田,彷彿見到漢代羌人各大部落彼此爭奪這些美好河谷,以及,後來當這些河谷成為漢軍屯駐的田地後,他們卑微地要求漢軍許他們在沒有人耕作的河谷放牧。由西寧返回西安後,我乘火車穿越秦嶺。在自古號稱難行的山崖蜀道上仍可見一截截殘存的巨木棧道﹔我想著,古羌人是否便是由此穿過秦嶺天塹,一波波地進入川西北成為兩漢魏晉時的白狼、白馬等羌部?

如此我一路跟隨文獻記載中的歷史記憶,追尋羌人來到汶川。然而便是在此,突然,前面那些歷史臆想以及我20 年來的羌族研究成為一場空幻夢境。面對真真實實的羌族,我覺得自己對人、社會、民族、歷史等等的知識貧乏得可笑。於是此後到2003,這10 年間我幾乎每年都要在羌族地區住上一兩個月,在真實的 「人」 與 「社會」 面前重頭做一個學生,重新尋找古代羌人與今之族。

2003 年我以羌族為主題的著作《羌在漢藏之間》出版。此後我的研究田野轉移到川西的大渡河流域,與紅原、若爾蓋等川西北草原地區。經常從馬爾康或紅原回成都,我都要刻意經過松潘、茂縣、汶川等地,探探老朋友們。

發生在2008 年五月間的汶川大地震,羌族人民的生命、財產、文化受到極嚴重的損失。而所有這一切的根基,環境生態,更受到難以恢復的破壞。在悲傷之餘,我的一些羌族朋友甚至有出於激憤的宿命觀﹔他們說,這毀滅性的自然災害似乎是針對著羌族而來。我不認為這是什麼神秘的宿命,它只是一種歷史與地理環境二者迭合造成的結果。汶川地震發生在青藏高原與四川盆地兩大高低地理板塊間的斷層帶上。在長程歷史發展下,此兩大地理板塊分別為藏、漢所佔有,而羌族正處在漢藏之間,因此也在此兩大地理板塊之間。

目前災後羌族社會文化復建陸續開展,羌族社會將有一番新面貌,文化也會有改變創新—這是1980 年代以來持續發生的變化,地震破壞及災後重建只是讓它突然加速而已。我以這本配合照片的田野雜記,來呈現過去我的尋羌之旅中所見、所聞,介紹各地羌村民眾生活與溝中的文化、傳說。這不只為了紀念一些驟然消逝的過去,而更希望藉著它來呈現羌族獨特之處—他們並無奇風異俗,只是有如一面誠實的鏡子,映照著人們難以查覺的自我本相。

內文 : 岷江上游

一元錢的命

1994年夏季我首次來到汶川,在此我認識了幾位威州師範學校的老師。雖然認得這幾位朋友,對往後十年我在本地的田野行旅十分關鍵,但讓我印象最深刻的卻是我在威州大橋頭的一段經歷。

那是一天中午,我獨自在街上閒逛。走到威州大橋頭,見著許多人圍著一個瞎眼的算命者,聽他說人的過去未來,圍觀者不時發出哄笑或讚嘆。我佇足看了一會兒,後來也忍不住坐上瞎子跟前的矮凳,讓他把我的命運攤在眾人之前。他問了我的生辰八字後,略為掐指算了算,便以濃濁的川西鄉音唸著﹕43歲… 45歲…50歲…。當時我對四川話的領受力還很差,除了幾歲幾歲外,我隱約只聽得 「走南走北、走東走西,無往不利」,接著便是作為結束的 「十全十美」。

我從口袋中掏出兩塊錢遞給他。正要起身,他嘴裡咕噥著﹔我依然只聽懂最後幾個字,「……十全十美。」 我有點茫然不知所措。這時我身邊一個身著羌族服裝的小姑娘說,「他是要你給十塊錢!」 圍觀的人皆樂得大笑。我窘迫地又掏些錢出來遞給算命的,急急離開。我起身後,那小姑娘坐上了矮凳子。我在街上逛了一會兒,回頭又遇到那小姑娘,站在路邊一個花椒麻袋邊發呆。我跟她買花椒,隨口開完笑的問她,「妳的命怎麼樣。」 她搖頭不答。在找零錢給我時她才苦笑著說,「他只收我一塊錢!」

這十多年來,我雖然並非無往不利,但也應著那算命的所說 「走南走北、走東走西」—我的學術旅程由四川、雲南到內蒙、新疆,由台北到洛杉磯、波士頓。我經常想到那算命的瞎子、那算命只需一塊錢的女孩,以及我 「走南走北、走東走西」 的命。特別是在2008年汶川大地震之後,我想,那算命的當時是否知道14年後有三萬羌族要遭此劫?

在川藏之間

1995年夏7月,我第二度造訪羌族地區。我租了一輛車,先花上7天時間在整個羌族地區走一遭﹔由成都經汶川到茂縣,往北到松潘小姓溝,再回頭經茂縣、土門到北川,由北川返回成都。這一旅程是為了選擇、安排往後進行田野考察的據點,但也讓我見識到此地山之峻、谷之深、道路之險。事實上這個探勘之旅並沒有想像的那麼嚴肅,因聽說我要包輛車到羌族地區遊歷,我成都的朋友帶著愛人、孩子同行,駕駛車的師傅也將他的女朋友帶上,一車老弱婦孺都成了我的田野探勘隊員。此一勘查之旅結束後,在成都休息一天,我再度前往汶川及松潘小姓溝進行考察訪問。

1995年8月8日,我由松潘小姓溝回茂縣。當時還都是土路,夏天路上灰塵大。為了不要跟在別的車後頭吃灰,我們在清晨6 點多便出發。10 點車剛過疊溪海子不遠,便見到前面車子排著長龍緩緩前進。如此時走時停,當過一個崖灣時,我們詢問路邊幾位滿面倦容正在休息著的解放軍,才知道昨日傍晚一輛班車墜入數百米深的岷江河谷,40 餘乘客無人生還。這樣的場景,在那幾年發生過兩三回。

這是青藏高原東部邊緣與川西平原相接的地方,在地理上呈現一 「皺折」帶。它的東面是海拔高度約500 米的成都平原,西邊是3600 米以上的高原。而這「皺折」 地帶本身則是一道道南北向的高山縱谷,岷江、大渡河、雅礱江等江河流經其間。山巔常在4500-5000 米,溪河流經的谷底則約在1500-2000 米之間。這是億萬年前青藏高原抬升並向東擠壓造成的地理現象。羌族的家園便在此 「皺折」 帶的岷江上游,汶川、理縣、茂縣、松潘,以及東邊湔江流域的北川、平武。

出成都西門,經過郫縣到都江堰市。都江堰市舊稱灌縣,許多汶川一帶的羌族認為灌縣至少有一部份曾是羌族的地方,或說是羌、漢接界的地方。跨越青城大橋後沿著岷江進入山區,漩口到映秀是過去經常堵車的路段,紫坪舖水庫大壩就建在此。映秀古稱娘子關,在羌族歷史記憶中此地過去也是羌族地盤。然而由明代到民國,這兒都是瓦寺土司領地,羌民是被統治者。據瓦寺土司家譜記載,此家族在明代受朝廷之召率兵來此平亂,後來就在此立寨定居。因此直到民國時期,這兒有 「土民」(土司帶來兵丁的後代)的村寨,主要在映秀附近的三江口、耿達一帶,也有羌民村寨。後來土民成為藏族,羌民成為羌族,更多的土民、羌民成了漢族。此回汶川大地震的震央,幾乎正是過去瓦寺土司轄地。

清代的汶川(威州)縣城在綿虒,由此北上到汶川還有20 分鐘車程。這兒的羌鋒村是目前最南方的羌族村寨。瓦寺土司的官署在羌鋒附近的 「塗禹山」上,對面山上有 「刳兒坪」—這些都是與大禹有關的古蹟。汶川羌族認為大禹出生在綿虒。威州師範學校後的山上,有一道綿延山脊的小型長城。當地人說,這是三國時姜維所建 「姜維城」。離姜維城不遠有個 「點將台」,這顯然是個古代中原帝國邊防軍的烽燧遺址。距此不遠還有守烽燧駐軍的軍營遺跡,留下三段夯土邊牆。這些遺跡在地震後可能都不存在了。城北不遠便是雁門關。岷江大道沿線有許多的 「關」、「堡」,如娘子關、雁門關、松雞堡、鎮江關等等,表示過去這兒是舊帝國的邊防線所在。

汶川是羌族的文教與行政中心,許多政府機構與學校都在此。威州師範學校的幾位老師,當時曾參與羌族文字創作及教育推廣。他們熱衷於採集、研究羌族文化,因此那幾年我們成了工作伙伴。每年我到羌區作田野考察的第一步,幾乎都是先到汶川與他們會合,然後幾個人同行。威州師範學校的畢業生分發到各溝各村寨教書,因此我與威師的老師們一同下鄉有意想不到的優勢—在村寨做客時,我的身分是 「老師的老師帶來的朋友」,自然倍得尊敬與熱情接待。

最佳賣點 : 作者以這本配合照片的田野雜記來呈現過去尋羌之旅中的所見、所聞,介紹各地羌村民眾生活與溝中的文化、傳說。這不只為了紀念一些驟然消逝的過去,更希望藉著它來呈現羌族的獨特之處——他們如一面誠實的鏡子,映照著人們難以察覺的自我本相。