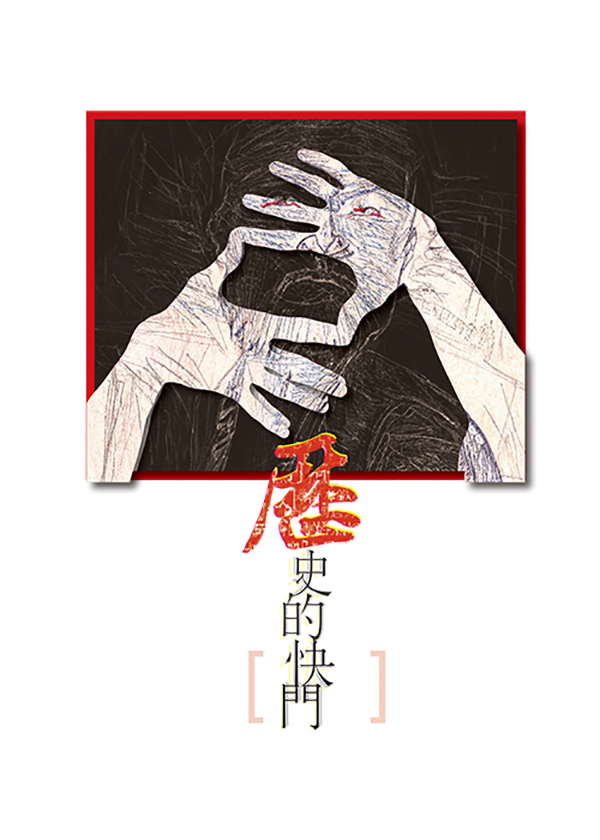

歷史的快門

| 作者 | 鄧慧恩 |

|---|---|

| 出版社 | 允晨文化實業股份有限公司 |

| 商品描述 | 歷史的快門:志文出版社創立人張清吉先生(1927~2018)於五年前9月28日教師節去世,享年92歲。這位出生苗栗後龍偏鄉的子弟,在日治時代完成外埔國小六年的教育。之後憑著不斷 |

| 作者 | 鄧慧恩 |

|---|---|

| 出版社 | 允晨文化實業股份有限公司 |

| 商品描述 | 歷史的快門:志文出版社創立人張清吉先生(1927~2018)於五年前9月28日教師節去世,享年92歲。這位出生苗栗後龍偏鄉的子弟,在日治時代完成外埔國小六年的教育。之後憑著不斷 |

內容簡介 錯過與遺失,同時是閱讀這本小說故事內的人物與歷史場景很重要的著眼點,故事內的人物各有曲折的人生經歷,與之相隨的場域、地景是今日我們思索社會公平正義時,不能單以現貌評斷,而應以其歷史脈絡來理解的線索。 這也是一本向語言、記憶與場景重現致意的小說,我對記憶的韌度和脆弱向來感到困惑又著迷,對於如何詮釋,由誰來發言,怎麼塑造它發聲的場景有濃厚的興趣,透過書寫這本小說,我相信檢視、驗證、闡述並使之成形,能讓歷史帶著人文精神現身,呈現某種真實,而這種真實往往超出想像。我在這本小說的字裡行間留有線索,期待被讀者發掘,這本小說裡的攝影圖像也向文字訴說的故事遞出了橄欖枝。

作者介紹 鄧慧恩,國立成功大學台灣文學研究所博士,國立清華大學台灣文學研究所兼任助理教授。曾獲國藝會獎助、教育部文藝獎、打狗鳳邑文學獎、新台灣和平基金會台灣歷史小說創作獎助等多種獎項,作品散見各報章媒體。著有學術論著《日治時期外來思潮的譯介研究:以賴和、楊逵、張我軍為中心》,歷史小說《亮光的起點》獲得全球華文文學星雲獎歷史小說獎。

產品目錄 推薦序歷史的快門 捕捉到什麼 王昭文黨產偵探以文學之鑰解鎖歷史密碼 李淑君它抓得住我 —《歷史的快門》與小說的超越 陳柏青歷史的快門正中對照大辭典阿公留下的遺書攪動的樹海耶穌喜體所有小孩作者後記

| 書名 / | 歷史的快門 |

|---|---|

| 作者 / | 鄧慧恩 |

| 簡介 / | 歷史的快門:志文出版社創立人張清吉先生(1927~2018)於五年前9月28日教師節去世,享年92歲。這位出生苗栗後龍偏鄉的子弟,在日治時代完成外埔國小六年的教育。之後憑著不斷 |

| 出版社 / | 允晨文化實業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786269780822 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786269780822 |

| 誠品26碼 / | 2682459822006 |

| 頁數 / | 300 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 15X21X2.2 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : 推薦序

歷史的快門 捕捉到什麼

王昭文(台灣歷史學者,國立成功大學歷史學博士)

鄧慧恩以小說之筆,刻劃歷史的真實。

歷史的快門,捕捉到什麼?

一幅幅乍看平淡日常的畫面,細窺盡是怪誕離奇。

不應該啊!真是不應該。這些事情怎麼會發生在寶島?這些事情我們怎麼都不知道?

黨國威權禁錮恐嚇下的倖存者,在什麼樣的夾縫中求生?在什麼樣的無奈中忍耐?人心又怎麼麻木扭曲?

每篇都有意思,〈正中對照大辭典〉特別吸引人,許多小故事藏在各角落,作者巧妙編織。日本時代繁盛的商店,如何成為國民黨的財產?前後在這裡活動的人們,各自的心思、盤算與努力,舞台劇般呈現,政治意識形態掛帥、高壓統治時代,荒謬、可笑又悲哀。

來讀讀這些故事,都是真實發生過的。作者並不以誇張的手法塗飾簡化,而是很節制地露出史料礦區挖掘出的部分寶藏。讀後,你會想知道更多吧?

歡迎加入偵探團,繼續挖掘,認識台灣曾經有過、而我們希望再也不要有的恐怖時代,盼能清除至今仍存在社會各角落的威權遺緒。

自序 : 作者後記

寫完這本小說的心情相當奇特而複雜,關上檔案後,我記得許多情節取捨的糾結,記得描寫人物時的考量,有時覺得敘述理該如此,隔一日來看又不這麼認為。有時甚至感到故事走向非我設定,而是故事長成了他自己本身該有的面貌。

更巧的是,寫作線索與材料適時的出現,像是苦尋一片失落的拼圖,而那一片就在手邊,好像等待許久,也好像方才現身,也許是為了講一段快被遺忘的故事。

書寫這幾篇小說的過程裡,我時常想起Thomas Carlyle(1795 − 1881) 說的話:The tragedy of life is not so much what men suffer, but rather what they miss. (生命的悲劇不在於人們受了多少苦,而在於人們錯過了什麼。)小說內刻畫的人物到底錯過、遺失了什麼,我常常自問這個問題。錯過與遺失,同時是閱讀這本小說故事內的人物與歷史場景很重要的著眼點,故事內的人物各有曲折的人生經歷,與之相隨的場域、地景是今日我們思索社會公平正義時,不能單以現貌評斷,而應以其歷史脈絡來理解的線索。線索?是的,線索。書寫的時候,我便期待這不是一本闔上書頁後就結束的小說,我希望字裡行間不經意或者我故意遺留的線索資訊,能讓一起閱讀的你去翻閱、找尋更多說不出口或者刻意被遺忘的故事,也許你會面對歷史寬容地對你微笑,而你只能掩嘴驚呼:啊!原來如此。

書寫時的困境,一如以往,語言的問題是一大難題:這個場景當中的聲道應該是什麼,時常困擾我,然而我很快明白,這不僅是我的難題,同時也是這些小說主角在那個時代背景的難題,我試著讓他們講他們擅長的語言,也試著把他們的迷惘呈現出來,在處理這個部分時的心情,化成了某些力量,讓我能對他們的困境更有共感,而能超越創傷和痛苦的向來都是能讓人找到希望的美好,我企圖把這些美好找出來,即便那些美好有時藏在荒謬的處境和失去意義的瘋狂時代皺摺裡,有些人始終沒得一見——也許在苟延殘喘的夾縫裡,悵惘無助的時刻,這些美好還能讓人得到片段的慰藉,證實它能禁得起考驗,存在於相機的快門中、在鋼琴的樂聲裡、在不同語言轉換的食譜裡、在四格漫畫裡,承載著受苦的世界,不致於滅頂於無邊無際的絕望之中。

紀實漫畫《來自清水的孩子》的主角蔡焜霖前輩(1930 − 2023),因為曾遭受白色恐怖政治受難的迫害,一直都是轉型正義的重要支持者與參與者,數年間,我曾在日治時期兒童的養成教育、人權教育方面等等的議題與蔡前輩合作,他一貫溫和謙和又敬業的態度讓工作進行得順利圓滿,每次向前輩請益,心裡浮現的是「人格者」這樣的字詞。蔡前輩應邀為這本小說寫推薦序文,讓曾經親身經歷過這一系列故事背景的前輩來檢視這本架構在虛實之間的小說,著實讓我相當不安而焦慮,然而前輩以生疏的打字傳來的感想和肯定,讓我相當感動。前輩因為體力與健康狀況不允許,終究沒有完成序文,而後便收到了前輩遠行的消息。我想以本書中的〈阿公留下的遺書〉中所寫:「講故事的人,往往就是革命者」這句話,來向推動本土漫畫的蔡前輩致敬。

我對記憶的韌度和脆弱感到困惑又著迷,對於如何詮釋,由誰來發言,怎麼塑造它發聲的場景感到有興趣,透過這本小說的書寫,我相信檢視、驗證、闡述並使之成形,能使歷史帶著人文精神現身,呈現某種真實。我試著在這本小說的文字留有線索,小說裡的攝影圖像也是,在此謝謝文宏在這個企畫裡為這本小說負起攝影的工作。我往常的寫作是一個人孤獨進行,只有自己與資料對話,寫作經驗既孤單又封閉,這一次的書寫,因為文宏的加入,我修正自己一直修改,常常反覆的書寫習慣,與合作伙伴保持更新進度、分享資訊。文宏是個敏銳的讀者,能讀出寫作者的困境,適時分享作為讀者的感想,再發揮攝影專長,不辭辛苦在工作之餘,跋涉到小說提及的各處地點拍攝,為讀者留下閱讀時可以欣賞、參考的影像,殊為可敬。

這本小說能完成,奠基於近年來台灣對轉型正義的重視和努力,許多官方檔案資料的出土和公布,加以許多人物、家族的記憶和生命經歷、苦難和犧牲才能有書寫的可能。我特別想藉由這本小說試著呈現什麼是「好人」,什麼是「壞人」。台灣的轉型正義最讓人詬病的,是常常只有受害者卻沒有加害者,加害者為何消失,如何消失等問題常常斷線於資料散佚或刻意掩蓋。我想說的是 ,這個世界當然有好人,也有壞人,但沒有絕對的好人,也沒有絕對的壞人 ,人的好壞常是一體兩面,考慮到這些,我們才能在思考轉型正義時多一點空間去思索是非對錯,才能辨識國家機器與單體個人的對立、屈從關係。《歷史的快門》當中大部分的人物都可以在歷史紀錄裡找到,書寫的困難度則是在這些真實人物與史料之間架構出合理的情節,把他們的互動、對話引出來,讓歷史鮮活起來。這幾個故事裡,最讓我不忍的是「金子農場」這個戰後接收的日產,因為農場勞動力不足,目前可見的資料裡僅以「不敷之人力,則洽請國防部調用軍事犯服監外勞役」寥寥幾個字帶過,其餘資料皆無。一般而言,現今怒潮學校的口述歷史多著重在移轉至金門後的這部份,剛撤退來台,在新竹新埔的這段資料零碎,我因此訪問了在新竹縣新埔鎮駐紮、建校的人員後代,靠著他們強大的記憶與資料、照片將這一小段記述補起來,接續金子農場曾是重要古柯樹種植地的歷史,希望這段故事不要被遺忘了。

我也要特別謝謝在台南白河在地深耕多年的台灣書法家陳世憲先生,他對台灣土地的熱情、對台灣書法的付

出與執著,有目共睹,由原崎內國小空間活化利用的台灣意象書法館是絕佳的實踐場域。我收集到馮順河的點點滴滴線索,就教世憲哥,他立刻透過相關人脈找到了曾受教於馮順河的學生,對於描寫馮順河的性格有莫大的幫

助。細心的讀者閱讀馮順河的故事時,也許可以找找那個在豬圈被他指點何謂「飛白」的小男孩,究竟是誰。

謝謝獨具創意的黃威融總編、強調文學性去碰觸不同世代的允晨文化廖志峰先生,讓這本小說的出版成為可能。也謝謝不當黨產委員會的研究員:斯泙、健凱、惟聖的協助,謝謝副主委林聰賢先生聽我講過這些故事後,始終相信我能做得到。特別謝謝朗活文化的徐元先生除了支持這個小說的構想與進行,提供了許多素材與意見,既是支持者也是鞭策者。

「將來來寫我的故事好無?」〈歷史的快門〉裡,李超然在一個冬天的晚上這樣問那個女孩。

「好啊。」

寫到這個段落,重現這個場景的我,心裡感慨萬千,當年歡快應允的那個女孩並不知道,會是這麼多年後才能明白李超然先生問出這句話的心情有多複雜。我期待這個書寫會是一個按下快門的時刻,經由片刻的紀錄,我們終能串出一個完整的記憶,理解遺失與錯過,進而能明白失落並非沒有意義。

內文 : 歷史的快門

他們專注活在當下的每一刻,乘坐的車輛輪胎碾過許多顆在路上的碎石,踏走的鞋底踩過許多石板階梯,許多話語說出時,伴隨著不經意的嘆息,他們似乎一直知曉,自己不會被國家檔案,甚至是私人記憶所採納,他們希望,他們最好被遺漏。

他們意識到正活在一個害怕拍照的時代,觀景窗留下的是沒有呼吸的影像,那些影像時常訴說失去、缺席,或者是遺憾。除了留下某種時段的切片,其餘的方式常常流血,尤其文字的敘述。無論是部首引領的筆畫組合、字母構成的字根字尾,都危險非常。文字跨界試圖互通,有時能贏得會心一笑,有時卻引來刻意的誤讀與背叛。他們泰半人生都活在需要翻譯的時代,有人比他們更能理解由好奇和純真探索出來的世界有多讓人驚喜,他們當然比任何人更能體會不讓人理解的苦衷、不被理解的孤獨,活在那樣的時代,最好,是被忘記。

一

現在廚房內正在炸的,應該是妻喜歡吃的炸豆腐吧?空氣中瀰漫的是特定炸物的香味。

昨天李超然在席間學到了一個字,「炸」。

漢文當中,用油加熱食物叫做「炸」,日文則叫做「揚あげ」,這個「揚」,是這兩年來常用的字,意思卻完全不同,「引揚」,指的是日本戰敗後,平民被迫返回原國的意思。在他腦中原來的詞彙裡,炸豆腐,是揚あげ出だし豆腐。而漢文的「炸」,還包括炸彈,那也是炸。這段時間以來,所有的字彙都在盤整,以條列式的方式對照:日文/漢文,必要時,還得加上德文。要是事事樣樣都有得對照就好了,偏偏這世道,太多事情對不上。

連在眼前清點出來的點交清單都不算數,也對不上。

與其說他喜歡吃油炸的食物,不如說他喜歡油炸的聲音。說到「趣味」,他想不到有什麼樣的聲音可以跟食物滑進油鍋時的聲音相比,圓潤厚重,熱鬧到此起彼落,時而輕緩不迭,食物水分被油脂析出,從邊緣爭先恐後湧出泡泡,連滾帶翻湊向鍋邊。

倒油脂入桶的聲音很特別,不似水聲輕盈,油脂質地凝重,聽起來像準備承擔大任。戰爭末期,當他輾轉得知日本準備使用無水酒精當作飛機燃料,他意識到這場戰爭必然衰敗。

過去,他聽油脂傾倒入桶的聲音與速度,幾乎便能推知現在處理的是什麼類的油脂,在他眾多的投資事業中,油脂公司只是其中一小項。戰爭期間物資短缺,種種原料供應不上,工廠時常停擺,唯有一項由日本人獨佔的事業—蓖麻油一枝獨秀。篦麻原來在台灣各地都能看到,是粗賤的植物,但是因為戰事,以國家軍事為首要考量,蓖麻油被發現能作為飛機引擎的潤滑油後,種植蓖麻變成全民愛國運動, 成為民眾報效國家的一環。

李超然記得當時日本帝國大力推廣種植篦麻的瘋狂狀態,報紙上刊登了一則新聞,他因為小男孩與妻子一樣出身自高雄州岡山郡而印象深刻。小男孩突然染上熱病,高燒不退時卻念念不忘自己種在學校裡的蓖麻樹,病中直叮嚀姐姐要給蓖麻澆水、除草。最終,男孩病重將死,嘴裡仍喊著,要去給蓖麻澆水!學校把這孩子種的三株蓖麻特別圈出來,掛上孩子的名牌,他的同學每天輪流用心照顧,那幾株篦麻長得格外茂盛,校長讚美學生們,完成了身在後方的重任。師長們讓每個學生試了一滴篦麻油,告訴他們:辛苦栽種的植物,最後將成為讓帝國飛機得以起飛的油料,在天際翱翔、打掉敵機。

由於報章故事宣傳徹底,篦麻油一下子躍升為眾所矚目的作物,他耳聞在台南的煉油工廠每天產出上噸的產量,經由港口運送到帝國戰區。不過,那都是他在同業之間聽來的消息,作為本島人,他自然被摒除在國防事業之外,這些產業都由日本人成立會社來經營,半點不容本島人插手,本島人能做的是提供基礎原料給帝國,至於後續更高端的事情,因為距離殖民地人民太遠,無權過問。

豆腐似乎炸好了。

妻喚歐巴桑端出來,配上一小碟白豆油與白蘿蔔泥。眼前,妻子嬌小的身形在家裡走過,這陣子常有的感覺又冒出來。最近,他只要想到活著這件事,竟冒出一身冷汗,心臟噗通噗通加速地跳,像是突然被人從背後拍了一掌,嚇了好大一跳,幾乎掉了魂。他以回想自己擁有的一切來安撫情緒,學音樂的妻、她喜歡的莫札特、巴哈音樂,(這斷不可能有任何危險性),她擅長彈奏的鋼琴,琴鍵無非黑或白,(不會有灰色地帶),不可能有什麼做文章的空間。而他自己,學的是化工。科學,總是科學,儘管他在留學德國時的老師說,未來一定是化學的天下,沒有什麼東西是化學組合製造不出來的東西。

他不說出配方,不會有人知道東西怎麼做出來的吧?或者,別由他來說。想到這裡,他開始感到安心、舒緩,躺回沙發,背靠著有彈性的靠墊,調整呼吸,慢慢平靜。

這樣不安又緩和下來的過程,一天總要來上幾次,有那麼幾次,他懷疑自己的心臟應該是出了問題。

回想起來,開始出現這樣的症狀,應該是因為某一日傍晚,那位姓嚴的先生突然登門拜訪的緣故。

很少人到人家裡來拜訪,敲門敲得那麼大聲,連人在書房,都聽到了偌大的房子內迴盪著撞門聲。

後來才知道,那是侍從用槍托撞門的聲音。

「超然先生!」那位先生,自在地坐入他家的沙發,直接稱呼他。

旁邊的侍從遞出名片,他才知道對方姓嚴,嚴演存。

趁著歐巴桑端上茶水的空檔,他觀察對方,似乎沒有帶上翻譯。

如果是談重要事情,應該會有翻譯隨行,看來,不是什麼要緊事。

他悄悄鬆了一口氣。

「我聽說,超然先生之前曾到上海讀書,也懂漢文,我們的溝通應該沒問題。」嚴演存說。

他心裡一驚,知道他去過上海讀書的人還真不多。他們家裡到外地求學的,多半還是取徑日本,他父親自孩提時代就去了日本,是島內早期接受新教育的頭幾個台灣人。

更讓他吃驚的是,嚴演存開始對他說起了一串德語,他有一剎那無法相信自己的耳朵。

(是試探嗎?)

場景是他家裡再熟悉不過的客廳、眼前不認識的人、門外的時局、久違卻親切的德語,讓他出現了光怪陸離的感覺,那種感覺像是最近同時困擾他的偏頭痛,總是從一股閃電閃過眼前,拉開序幕,詭異的光直向腦門劈過來,接著,深掘刁鑽的痛感蠢蠢欲動,胃部收縮,酸水直湧,最後腦內的的痛覺破土而出,他將嘔吐不止,身體癱軟,很長一段時間無法起身。

阿祖晚年牙口不好,常以豬腦補充營養,他們的「使用人」需要細心挑去豬腦上的細小血管,最後得到一顆白鮮鮮的豬腦,燉上黨蔘、黃耆之類的藥材,便是一盅湯。李超然記得自己趁隙伸指輕戳豬腦的觸感,軟綿綿的。頭痛時,他聯想到阿祖以湯匙舀起一小塊豬腦時的畫面,彷彿自己的腦也被剜了一塊,才會這麼疼痛。

最佳賣點 : 故事內的人物各有曲折的人生經歷,與之相隨的場域、地景是今日我們思索社會公平正義時,不能單以現貌評斷,而應以其歷史脈絡來理解的線索。