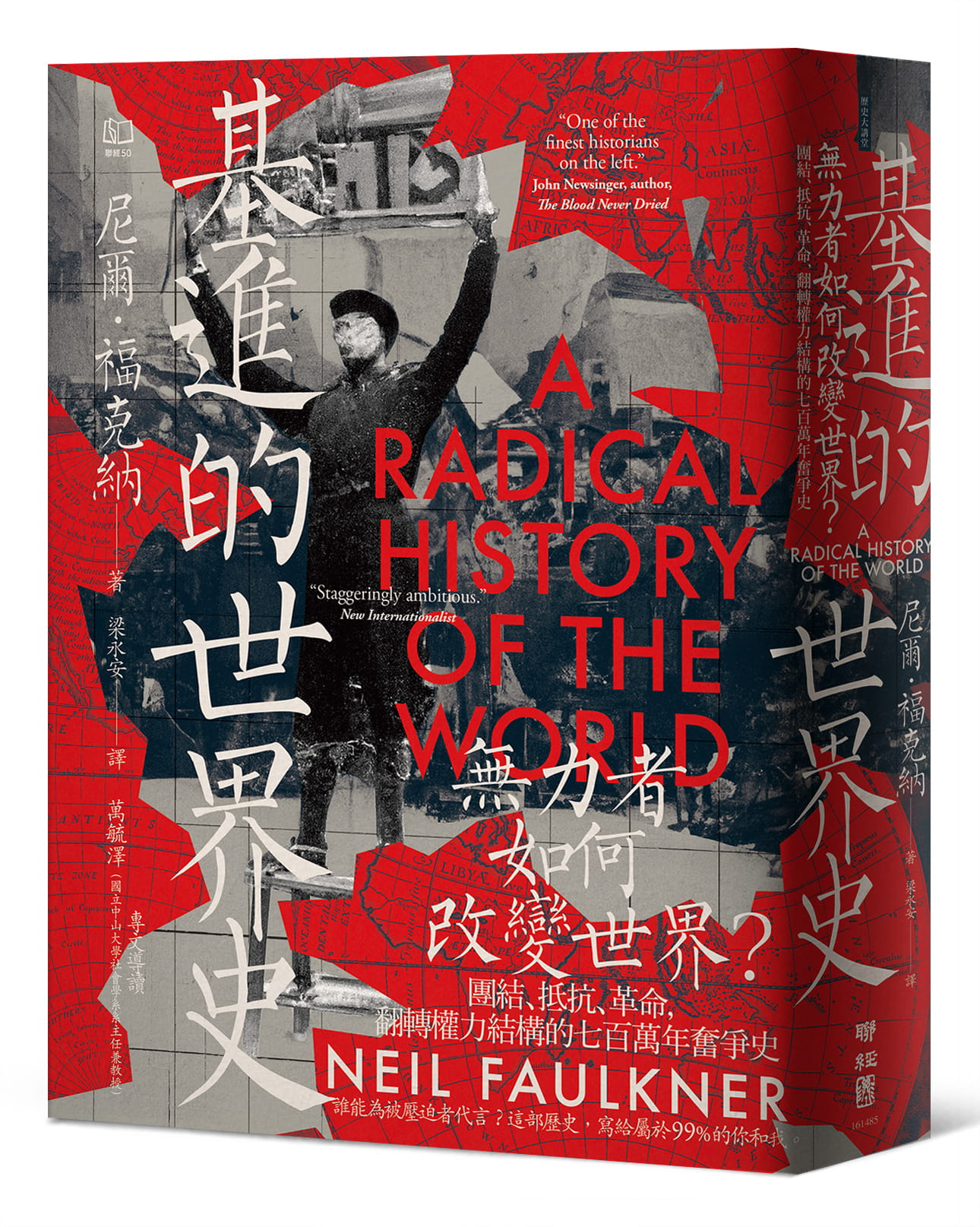

A Radical History of the World

| 作者 | Neil Faulkner |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 基進的世界史: 無力者如何改變世界?:誰能為被壓迫者代言?這部歷史,寫給屬於99%的你和我。萬毓澤(國立中山大學社會學系教授兼主任)專文導讀這部歷史讓我們知道,作為多 |

| 作者 | Neil Faulkner |

|---|---|

| 出版社 | 聯經出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 基進的世界史: 無力者如何改變世界?:誰能為被壓迫者代言?這部歷史,寫給屬於99%的你和我。萬毓澤(國立中山大學社會學系教授兼主任)專文導讀這部歷史讓我們知道,作為多 |

內容簡介 誰能為被壓迫者代言?這部歷史,寫給屬於99%的你和我。萬毓澤(國立中山大學社會學系教授兼主任) 專文導讀這部歷史讓我們知道,作為多數人,我們有力量改變世界。這是一部有關貪婪和暴力的歷史,也是有關團結與抵抗的歷史。理解過去是如何打造出來,就能武裝起自己去改變未來。從距今七百萬年前至今日,人類總是不斷地奮起鬥爭,努力改善自身的生活,意欲創造一個比原來更好的社會。在世界各地的許多重大轉折時刻,追求一種不同的生活方式成為一種絕對的必要,一次又一次地反覆發生。本書是一部進行這些鬥爭的人的歷史,是原始人和獵人的歷史,是皇帝和奴隸的歷史,是獨裁者和革命者的的歷史。與主流歷史著作反其道而行,作者福克納揭示發生在過去的事從來不是預先決定。從遠古到封建社會,從法西斯主義到我們這個政治搖搖晃晃的時代,選擇總是複雜多端,可能導致的後果從自由到野蠻不一而足。拒絕傳統歷史自上而下的方法,福克納主張很多重大歷史事件的動力是來自一般人的群眾行動。 在政制充滿瑕疵的今日,我們比從前任何時候更需要這些歷史。《基進的世界史》告訴我們,倘若過去是我們所創造,那我們一樣可以創造一個較好的未來。

各界推薦 媒體讚譽雄心大得讓人驚嘆。——《新國際主義者》(New Internationalist)最優秀的左派歷史學家之一。——約翰.紐辛格(John Newsinger),《血永未乾:大英帝國的人民史》(The Blood Never Dried: A People's History of the British Empire)作者在一個反動敘事繼續挾持主流、危險越來越深重的世界,尼爾.福克納發出了有力和必須的吶喊,提醒我們是真正激進的歷史來推動人類的社會和政治演化。——瑞秋.霍姆斯(Rachel Holmes),《愛琳娜.馬克思傳》(Eleanor Marx: A Life)作者

作者介紹 作者簡介尼爾.福克納 Neil Faulkner曾就讀劍橋大學國王學院、倫敦大學學院考古學研究所,考古學家、歷史學家、作家、講師、廣播員、雜誌編輯和政治活動家。著作等身,近作有《俄國革命的人民史》(A People’s History of the Russian Revolution)。2022年2月因癌症去世,享壽64歲。譯者簡介梁永安臺灣大學哲學碩士,專職譯者。譯有《伊凡的戰爭》、《他們說我是間諜》和《追求文明》等。

產品目錄 導讀 萬毓澤緒論鳴謝第一章 獵人與農人第二章 第一批階級社會第三章 古代帝國第四章 古典時代的終結第五章 中古世界第六章 歐洲封建主義第七章 第一波資產階級革命第八章 絕對王權的歐洲和資本主義全球化第九章 第二波資產階級革命第十章 工業資本主義的興起第十一章 鐵血時代第十二章 帝國主義和世界大戰第十三章 革命浪潮第十四章 經濟大蕭條和法西斯主義的興起第十五章 世界大戰和冷戰第十六章 著火的世界第十七章 世界新失序第十八章 資本主義的最大危機? 結論 打造未來大事年表資料來源書目說明參考書目

| 書名 / | 基進的世界史: 無力者如何改變世界? |

|---|---|

| 作者 / | Neil Faulkner |

| 簡介 / | 基進的世界史: 無力者如何改變世界?:誰能為被壓迫者代言?這部歷史,寫給屬於99%的你和我。萬毓澤(國立中山大學社會學系教授兼主任)專文導讀這部歷史讓我們知道,作為多 |

| 出版社 / | 聯經出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789570874334 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789570874334 |

| 誠品26碼 / | 2682791369009 |

| 頁數 / | 608 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 長23×寬17×高3.3 cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

自序 : 緒論

歷史充滿爭議。我們怎樣理解過去,影響著我們當前的思考和行動。部分出於此因,歷史成為了敵對詮釋的戰場。一切有關現在的知識—包括其危機、戰爭和革命—必然是歷史性。我們不能不鑑考過往而釐清我們自身的世界,一如我們不能不鑑考數十年來所累積的技術知識來產出一部電腦。

然而懷有財富和權力需要衛守的精英階級,還有那些反映古往今來精英階級世界觀的保守派歷史學家,傾向於提倡一種消毒過的歷史觀。他們強調著連續性和傳統、順從和從眾、民族主義和帝國。他們總是對富人的剝削和暴力輕描淡寫,慣常忽略窮人的生活和他們爭取改變的奮爭。這樣做的時候,因為採取一種偏頗史觀,他們往往昧於歷史的真正動力。

這一類史觀在過去四十多年變得更具主宰性,支持西方在今日世界進行軍事干預的人,把過往帝國(例如羅馬帝國和大英帝國)標舉為文明楷模。中世紀歐洲被重新詮釋為受萬貫家財銀行家所青睞之「新古典」經濟的典範。各種重大革命被急於把社會衝突從歷史抹去的「修正主義者」重新詮釋為僅僅是政變或派系鬥爭。企圖解釋過去以求理解現在和改變未來的努力,如今遭各種「後現代理論」訕笑,因為它們主張:歷史沒有結構、沒有模式,也沒有意義。

有時候這些理論會把自己飾作「新研究」(new research),惟歷史學家本就不斷在史料堆裡挖掘新史料;新史料或會改變我們某些既有詮釋,卻極少全面推翻舊例(paradigm)。有時,意圖建立學術事業或推進一種政治理論的學者會流於強調新史料。修正主義歷史學家也許資訊相形豐富,但並未較有見地。

許多套在一個後現代框架中的現代研究,帶給我們的只是不相連貫的破碎資訊。歷史不再有模式或軌跡可言,淪為(借汽車大王福特的話來說)只是「一樁又一樁的麻煩事」(one damn thing after another)。

另一方面,歷史學家的基本工作卻是在特殊中發掘普遍、在細節中發掘模式、在混亂事件中發掘方向,以及在循環中發掘歷史之矢。正如德國哲學大師黑格爾教過我們的:真理就是整體(the truth is the whole)。

此即本書所追隨的傳統:拒絕接受福特觀點,拒絕承認人類僅是事件浪潮的浮渣。這湊巧也是蘇聯獨裁者史達林的觀點,他認為歷史乃一連串預定「階段」,人類社會注定透過這些「階段」向前邁進(所以歷史被視為是「前進」或「進步」的)。

本研究採取迥然不同的觀點,力主歷史是持續地由自覺和集體的人類行動所創造並再創造。它力主普通人的鬥爭(奴隸、礦工、婦女、黑人和殖民地人民的鬥爭)偶爾會匯聚成群眾革命浪潮,推動歷史進程。

這種歷史方法強調能動性、偶然性和替代性的存在,拒絕相信戰爭與帝國是無可避免,拒絕相信市場沒有替代選項,拒絕相信貪婪、霸凌和暴力放諸四海皆準。革命派思想家暨活動家馬克思於一八五二年在一部政治小冊子中寫道:「人類創造了自己的歷史,然這一切並非隨心所欲而為之的。他們並不是在自我選擇的環境下創造歷史。」

換言之,歷史的道路並非事先規定,其結果不是無可避免,而是可以根據人類之作為走往不同方向。

本書緣起於二○一○年至二○一二年某左翼網站的系列線上文章。六年之後,這些文章經過一番擴充,付梓成本書。我這樣做有三個理由:首先,我意識到原文有些重大闕漏,想要填補空隙;其次是由於接收到諸多建設性批評,欲據以作出恰當的修正;第三則是因為過去六年來全球政治發生了重大改變,看來有必要擴充和更新談論世界危機的最後一章。

《基進的世界史》可用不同方式閱讀。你可以從頭讀到尾,視之為一項單一研究;你也可以視作短篇分析性文章的合集,從中汲取特定事件的資訊和觀念—讓這一點更顯方便的,是它保留了線上版的章節架構。部分出於此一考量,本書內容偶爾會出現重複(每當我認為對讀者有幫助就會這樣做)。我有時也會用現代地名(例如伊拉克和巴基斯坦)去指稱早先時期的同一地區,因自覺這樣可以幫助讀者對應現今所在。基於相同理由,書末附的年代表是為了讓讀者加強時序感。我在敘事中間偶爾會插入理論性「題外話」,討論一些跟歷史過程有關的普遍觀念。我對這些「題外話」都有清楚標示。

因為本書密度極高(單冊世界史堪稱終極大敘事),所以我省去了引文出處和注釋之類的傳統學術工具。取而代之的是,我在書末放入一則長篇資料來源討論和一則附注釋的書目,便利讀者查閱我的資料來源,並找到進階閱讀的指引。

對本書線上版的常見批評,是說我忽略了某些地域與時期,而犯了某種「歐洲中心主義」,甚至是「盎格魯中心主義」。這種批評是公允的。我已盡了最大努力加以改正,例如加入西班牙和拉丁美洲歷史的新段落。但我不能宣稱本書是一部貨真價實的「全球史」,理由簡單明顯:我是一個以英國為根據地的考古學家暨歷史學家,專業知識有所偏重。就像所有普遍主義者(generalists)那樣,我不可能完全擺脫個人訓練、經驗和閱讀的束縛。所以我必須懇請那些既非英國人也非歐洲人的讀者們諒察。

即使是在專長領域,我也懷疑自己犯下一些錯誤和謬解,足以引起各種專家團隊的譴責。但這也是一個普遍主義者不可避免的命運。對此,我只能有一個辯解。對那些錯誤和謬解的改正,會動搖本書的主要論證嗎?如果會,本書就是失敗之作;如果不會,即不管細節對錯,馬克思主義方法都能夠為人類主要事件和發展提供一個讓人信服的解釋,本書就是成功之作。

不過,我們有理由希望它能夠達成一些別的目的。因為它首先是一本供活動人士讀的書,能夠說服人們相信以下這句話,即已達成目的:歷史是人類自己創造,所以未來是開放的,將取決於我們每個人所行之事。

我不是一個—就像一位評論者認為我應該是的那樣—「超然的歷史學家」。因為我相信馬克思所說的:「迄今所有存在社會的歷史,俱是階級鬥爭史。」也分享他的另一觀點:「哲學家們只是以不同的方式解釋世界,但重點在於改變世界。」

導讀 : 萬毓澤(國立中山大學社會學系系主任兼教授)

本書的意義

熱愛歷史研究的讀者一定熟悉世界史、全球史、相互連結的歷史(connected histories)等晚近日益流行的語彙,也會留意到書市中越來越多的全球史著作,其中涉及經濟史、社會史、性別史、環境史、海洋史、商品全球史(如糖、咖啡、茶葉、胡椒、棉花)等多種主題。在人文社科學界,英語的《全球史期刊》(Journal of Global History)、多語的《比較:全球史與比較社會研究期刊》(Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und Vergleichende Gesellschaftsforschung)等國際期刊也已成為專業歷史學家與社會科學家合作及交流的園地。這股「全球轉向」可謂蔚然成風。儘管如此,從全球史視角出發撰寫的「人類通史」或「人類大歷史」的著作仍相對較少。也因此,本書的出版至少有兩層意義。首先,提供一種全球史視角的人類通史,與同類著作互為參照;其次,讀者可從中窺得「馬克思主義」史學之觀點與爭議,並聯繫至更廣泛的學術討論脈絡。

閱讀本書的兩種方式

以下提供兩種閱讀本書的途徑。

首先,由於本書將大量優秀(但不一定知名)的馬克思主義史學研究匯集在一起,編織出接近「人類大歷史」的敘事結構,讀者自然可以沿著作者的敘事軸線閱讀。但閱讀的同時,應牢記作者的核心觀點:「歷史是持續地由自覺和集體的人類行動所創造並再創造」。也因此,作者的敘事結構「強調能動性、偶然性和替代性的存在,拒絕相信戰爭與帝國是無可避免,拒絕相信市場沒有替代選項,拒絕相信貪婪、霸凌和暴力放諸四海皆準」。讀者可能會好奇,這種觀點在什麼意義上是「馬克思主義」的呢?我們不妨將此書與另一位知名馬克思主義者克里斯.哈曼(Chris Harman)的《世界人民的歷史:從石器時代到新千年》(A People’s History of the World: From the Stone Age to the New Millennium, 1999)略做比較。事實上,兩書的結構、甚至使用的二手史料都有重合之處。但關鍵差異為何?在作者看來,哈曼的著作「有著經濟決定論,甚至技術決定論的傾向,而且有著目的論之傾向(目的論是把所有事件導向一項前定的終端),所以這本書讀起來就像人類是穿過一連串不可避免的階段,每一階段都比上一階段高,每一階段都把人類進步更向前推」;相比之下,本書運用的是更為靈活、動態、非線性版本的馬克思主義史觀。既然歷史軌跡不是預先給定的,人類就總有機會在當下的處境中找到(多種)改變的契機與「替代選項」。當資本主義的發展帶來可觀的物質成就,卻也使人類陷入生態、政治、經濟等多重危機,值得追求的「替代選項」或許就是一個「奠基於民主、平等、可永續性,以及為需要而生產的新社會」。讀者不妨通讀本書,並試著評估作者的敘事結構是否真的能夠體現這樣的史觀。

既然本書與哈曼著作的差異主要在於理論觀點,我推薦的第二種閱讀方式就是「理論導向」的閱讀。對馬克思主義史學感興趣的讀者,可在本書中找到許多密度極高的理論討論。茲舉幾例:

(1)馬克思(主義)的「生產方式」論的適用範圍為何?「奴隸制」是不是一種「生產方式」?事實上,與一般的馬克思主義歷史學者不同,作者並不傾向將「生產方式」論運用在前資本主義社會(也就是人類發展長河中絕大多數的時期)。比如說,他在討論羅馬帝國時,明確拒絕使用「奴隸生產方式」等概念,而是將羅馬帝國視為(古代)「軍事帝國主義」(military imperialism)。與此相關的是「歷史唯物論」的理論模型。作者指出:「認為相較於技術、生產和貿易,戰爭和革命只具有次要重要性的看法是錯誤的……。政治『上層建築』並不僅僅是經濟『地基』的反映。」

(2)如何界定資本主義?作者主張「資本主義是一種競爭性資本積累的系統,是三項元素的動態結合:買入一物只是為了出售該物而獲利的商人原則;因工業創新而成為可能的勞動生產力大幅提高;經濟被劃分成為競爭性的資本單位」。請注意,這種界定方式並沒有把「勞動力的商品化」當成資本主義定義的一部分。

(3)「資產階級革命」的性質為何?「資產階級」本身在其中扮演什麼角色?本書對三波資產階級革命(一五一七—一六六○年及一七七五—一八一五年在荷、英、美、法等地爆發的革命;以及十九世紀中期以後義、美、日、德、土耳其等地「發自上層的資產階級革命」)的分析相當精采。作者強調的是「大眾活動對於推進革命的效果」,因此極為著重分析資產階級革命派與一般群眾的互動關係。以下這段文字極具洞見:「資產階級革命是高度矛盾的過程。資產階級是擁有財產的少數,想要能夠用革命行動推翻政府,唯一方法是動員更廣大的社會勢力。但這些勢力有自己的利益所在,而革命為一賦權過程,以致他們的期望和要求很快就超出資產階級革命領導階層願意予以滿足的程度。」這不僅可能導致革命流產,甚至可能讓最激進的資產階級革命派回過頭來鎮壓群眾運動。

(4)歐洲從封建制向資本主義的過渡或轉型中,關鍵的因素是什麼?作者明確反對「交換、貿易和商業利潤在經濟轉化的過程中扮演主要角色」。關鍵是「生產」,而不是交換。因此,「任何對封建制度轉變為資本主義的分析必須聚焦在農場、作坊和架構它們的運作的社會關係」。這是類似「政治馬克思主義」(political Marxism)的立場。

若想深入了解這類理論討論,散布在各章的「題外話」(Excursus)及書末的「書目說明」都是很好的線索。

對本書的評價

要評估一本全球(通)史的得失,當然得看該書使用的方法與資料。方法部分取決於作者的史觀(或許可概括為某種「非正統」的馬克思主義觀點),此處不再贅言。在資料上,本書的取材已盡可能涵蓋歐美以外的區域,討論了不少拉丁美洲、亞洲與非洲的歷史發展及其在全球史中的意義。但正如作者所言,他「不能宣稱本書是一部貨真價實的『全球史』」,因為他是「以英國為根據地的考古學家暨歷史學家,專業知識有所偏重」。借用Stephan Scheuzger的說法,如果說真正的全球史應該是「多中心的歷史」(polycentric history),而不只是「從區域史的觀點出發所書寫的全球史」(見Stephan Scheuzger. 2019. “Global History as Polycentric History,” Comparativ, 29(2): 122-153),那麼本書仍不免有所欠缺。儘管如此,我還是很欣賞本書第九章「第二波資產階級革命」以幾頁的篇幅論述了海地革命,將其與法國革命相互聯繫。相比下,過去不少馬克思主義史學著作皆流露歐洲中心論的偏見,如霍布斯邦(Eric Hobsbawm)的《革命的年代》(The Age of Revolution, 1789-1848)對海地革命便僅有寥寥數語。因此,在大西洋革命的問題上,本書確實較具有「全球史」(或至少是「大西洋史」)的視野:推動法國大革命「抵達激進高峰」的,是「有五十萬黑奴在大西洋遠端進行武裝起義」。這場起義不僅「在商業資本主義的全球大廈裡炸出一個洞」,更「將會作為燈塔,為整個美洲的最終解放照亮道路」。

「人們創造自己的歷史,但並不是隨心所欲地自己創造,並不是在他們自己選定的條件下創造,而是在直接碰到的、既定的、從過去承繼下來的條件下創造」(馬克思語)。謹以這篇短文,邀請讀者踏入本書編織的歷史世界,探索古往今來的人們如何「創造歷史」。

內文 : 結論 打造未來

在距離商業大街半英里處,一個身障男子上吊輕生。他的社會福利被縮減,讓他無法餵飽家人。他死在英國的伯恩利,而英國是世界上第十富有的國家。他並不是特例:今日有一百萬英國人在使用食物銀行(food bank),因為最窮的人變得更窮了。這種事被稱為「削減赤字」。

銀行變成賭場,然後債權變成呆帳,銀行幾乎倒閉。所以政府就搶劫大眾的荷包,為銀行紓困。但總得有人付帳,他們決定應該由窮人買單,這種事被稱為「緊縮」。

在世界的又另一頭,有位葉門母親為她的小孩哀泣,他們也是被倒下的牆壁壓死,但這一次牆壁是因為沙烏地阿拉伯的空襲而倒塌。沙國的武器由英國企業提供,他們稱之為「反恐戰爭」。從中亞到中東,約有一百萬人喪生,數千萬人無家可歸。但戰爭繼續打下去,軍火商變得更有錢。

在地中海,一艘腐爛的船因為超載而翻覆沉沒,救難船趕到前已經有一百人溺斃。總計每年有上千名難民喪生於渡過地中海的途中,他們是在軍國主義和企業勢力肆虐的世界裡,被迫播遷的數百萬難民的一部分。

那些成功達陣的難民會被送進集中營,關在鐵絲網後方,受到穿制服無賴的霸凌和種族主義政客的取笑。他們是現代資本主義的麻瘋病人,不受歡迎且被認為「不潔」。在抵達德國的難民中,有超過四百人企圖自殺,而二十人自殺成功。

氣候變遷、戰爭及貧窮,將我們的世界撕得四分五裂。它們並非毫不相關的議題,而是息息相關,是一個由敵對國家和企業構成之系統的一部分。驅動這個系統的是追逐利潤的競爭。

讓少數人富上加富、許多人變窮,還有摧毀地球,這些要求內建於資本主義系統,唯有利潤攸關重要。人類痛苦及環境都是不費成本的「外部性」(externalities),破碎的社會、燒焦的大自然是此系統的廢品。

這個系統現正把我們推入深淵,帶來更嚴重的汙染、更多的戰爭、更深重的貧窮。地球快速增溫,國際秩序邁向崩潰,社會結構被大得荒唐的不平等撕裂。

這個系統無法改革。企業已經把議會變成木偶劇場,家財億萬的政客在舞臺上顧盼自雄而無所作為,議會已淪為企業指令的傳聲筒。

那一%的人絕不會交出自身財富和權力,歷史上從未有精英階級那樣做過。他們不可能拆毀自身財富和權力所仰賴的系統,要麼是由我們終結富人、銀行和企業的統治,要麼是讓危機重重的系統把我們拖入野蠻,把地球帶向毀滅。

世界的財富

過去五千年來,從農業革命第一次讓剩餘財富的實質積累成為可能肇始,人類就不均勻、不確定地邁向對匱乏的消除。這是由三部歷史引擎所驅動:技術進步、統治階級之間的競爭及階級鬥爭。而這種邁向之所以不均勻、不確定,是因為三種機制的運作(特別是加在一起的時候)問題重重。

過去兩百五十年來,從工業革命開始,變遷的步伐急劇加速。一套競爭性資本積累系統,創造出一種不停創新的全球經濟。人類的聰明勤勞將我們帶到人人皆可享受物質富裕的邊緣。

然而,內在於這個經濟的消除匱乏潛力卻始終沒有實現,相反的,只帶來剝削和貧窮、帝國主義和戰爭,以及饑荒和疾病。我們創造出多到空前未有的技術知識與財富(這是五千年人類集體勞動的成果),然而,它們卻被用來助長一小撮不事生產者的貪婪和暴力。

本書目的之一是解釋事情為什麼會這樣,另一目的則是顯示情況可以是別的樣子。我們的論證以一個簡單的事實為核心,即人類能夠創造自己的歷史。他們不是身處自己選擇的環境,他們的行動是受到其時代經濟、社會和政治結構的規範,不過,在受到這些限制時(事實上也正因為這些限制使然),人類可以作出一系列的選擇。有時,他們會選擇不去行動,默默承受現實,這樣他們就會繼續是歷史的受害者,受到統治者的決定支配。另一些時候(這些時候大概要少得多),他們會選擇組織起來,進行戰鬥。當夠多的人作出這種選擇,就會形成一場群眾運動與一股歷史力量,然後大地就會為之震動。

我們已經到達必須作出重大抉擇的關口:要麼默默承受緊縮和貧窮,承受巨大的社會不公義,承受極有可能墜入法西斯主義、戰爭和生態滅絕的風險;要麼可以決心讓最新一個資本主義危機成為最後一個,決心起而推翻銀行家和軍閥的統治,創造出奠基於民主、平等、可永續性,以及為需要而生產的新社會。

有一點十分清楚,資本主義目前正面臨全面性且存在性的危機,這個危機蘊含經濟、社會、帝國、生態和政治的面向。在二○○八年金融危機十多年後的今天,我們看來已經進入一次「大停滯」(Great Stagnation),有可能會是歷史上最難解決的蕭條。在資本主義的大都會心臟地帶,生活水準降低,貧窮不斷升高,基礎建設和公共服務每下愈況。開發中世界所有地區都被轉變為巨大的血汗工廠,在從中亞到西非的大片地域,有千萬人因為戰爭造成的混亂狀態而流離失所。

雖然作出龐大的軍事投資,美國這個衰落中的全球霸主被證明無法在阿富汗、伊拉克我行我素,無法恢復中東的穩定,也無法阻止中國之流新帝國對手的推進。對此,美國的因應之道是加重武裝,更訴諸暴力。

與此同時,有可能摧毀工業文明的全球暖化失控和氣候災難繼續倒數計時。

這時候,就像一九三○年代一樣,法西斯主義的怪獸從資本主義的下水道冒了出來。

人類異化的狀態從未更甚於今日。一方面,集體勞動創造出有著消除匱乏潛力的空前生產力;另一方面,同一批力量又被轉化成對我們的健康、幸福,甚至對我們的生存不利的推手。

我們該怎樣辦?

二十一世紀可能發生革命嗎?

全球精英無法繼續以舊有方式統治。但是想要消除貧窮、戰爭和全球暖化,我們必須拆解他們的財富和權力所依賴的系統,這是他們自己做不到的。統治階級解決危機的唯一方法是墜入野蠻。他們作為資本鉅子的角色,讓他們在二十一世紀初成為沒有歷史功能的寄生性社會階級。

人類進步現在要仰賴推翻新自由主義統治階級,讓工人掌握國家權力,以及將經濟和社會生活重新置於民主控制之下。

二十世紀的歷史讓我們明白,如果想要取得成功,我們必須在全球展開行動。過去四十年來的教訓讓我們明白,「一國社會主義」是痴人說夢。但世界革命在二十一世紀可能發生嗎?

革命總是讓人意想不到,有著高度感染力,能夠引發巨大變遷。一七八九年當巴黎人民武裝起來,走上街頭阻止一場皇室政變時,法國大革命爆發了。然後,在一七八九年和一七九四年之間,他們反覆干預政治過程,推動革命向前,對抗心猿意馬的溫和派、反革命分子和入侵的外國軍隊。

革命運動在一八一五年之後消沉,但後來再次爆發,先是一八三○年在法國爆發,然後在一八四八年席捲巴黎、柏林、維也納、布達佩斯、羅馬和歐洲其他城市。雖然這些革命後來都失敗了,但帶給改革的推動力卻不可遏止。歐洲的統治者知道必須有所改變,否則就會面臨人民再次造反的危險。因為這個緣故,法國變成共和國,義大利統一起來,德國被打造為現代的民族國家。

一九一七年二月,俄國沙皇的警察獨裁政權被勞工階級的起義推翻。一九一七年十月,在布爾什維克和彼得格勒蘇維埃的領導下,俄國勞工階級奪取了政權。工廠由工人的委員會管理,土地被分給農民,俄國退出第一次世界大戰。直到革命被經濟崩潰、內戰和外國入侵摧毀為止,俄國有短短幾年時間是世界上最民主的國家。

布爾什維克革命引發連鎖反應,從德國到中國都爆發革命。發生在德國及奧匈帝國的革命,終結了第一次世界大戰。一九一七年至一九二三年間此起彼落的革命,差點把世界資本主義系統扳倒。

此後這個系統繼續孕育革命。一九三六年發生在西班牙的革命,遏阻了一場法西斯主義者支持的軍事政變。一九五六年匈牙利爆發革命,作為對蘇聯入侵的回應。一九六八年的法國有上千萬工人加入大罷工,其中數以十萬計工人占領工廠,而學生和年輕工人在巴黎市中心跟鎮暴警察進行激戰。

一九七九年的伊朗革命,將一個邪惡、武裝強大且得到美國支持的獨裁政權拉下臺。一九八九年一波席捲東歐的革命,讓各個史達林主義獨裁者紛紛中箭下馬, 任他們有再多的線人、祕密警察和政治監獄都無濟於事。

二○一一年二月十一日,經過十八日的群眾示威,埃及總統穆巴拉克三十年的軍事獨裁在「阿拉伯之春」的勝利中瓦解。

在這些革命之前,反對派都備感絕望,因為他們面對的政權武力強大、警察羅網嚴密,而群眾看似一派冷漠。每一次,在直到群眾起義的一刻為止,統治階級的狂妄都看似不受約束。馬克思所謂歷史的「老飛蛾」喜歡嚇人一跳。

一九二四年,匈牙利馬克思主義理論家盧卡奇(Georg Lukács)在反省剛剛過去的戰爭與革命的偉大時代時,談到所謂的「革命的現實性」(the actuality of the revolution)。在我們己身所處危機時代的脈絡,值得回顧盧卡奇的所思所想。他指出:

馬克思主義是以無產階級革命的普遍現實性(universal actuality)為前提。在這層意義上,作為整個時代的客觀基礎,以及認識這個時代鑰匙的無產階級革命,就構成馬克思主義發揮作用的核心……革命的現實性定下整個時代的基調……革命的現實性就意味著把跟社會歷史整體有具體關聯的每個個別的日常問題,作為無產階級解放中的契機來研究。

在盧卡奇看來,國際勞工階級革命可謂一種攸關重大且始終存在的可能性,一切政治行動皆應以之作為判斷準繩。它不是不可避免的,它也許永遠不會發生,它有可能遙不可及,不過重點是舊秩序本身包含著革命始終存在的可能性,而這是不斷增加的人類痛苦唯一可想像的出路。

一九一七年至一九二三年革命浪潮的最終敗北,並未否證盧卡奇這點洞察的基本有效性,反而只為其作出證明,因為敗北帶來的後果是史達林格勒、奧斯維辛和廣島的野蠻。

最佳賣點 : 這部歷史讓我們知道,作為多數人,我們有力量改變世界。

這是一部有關貪婪和暴力的歷史,也是有關團結與抵抗的歷史。

理解過去是如何打造出來,就能武裝起自己去改變未來。