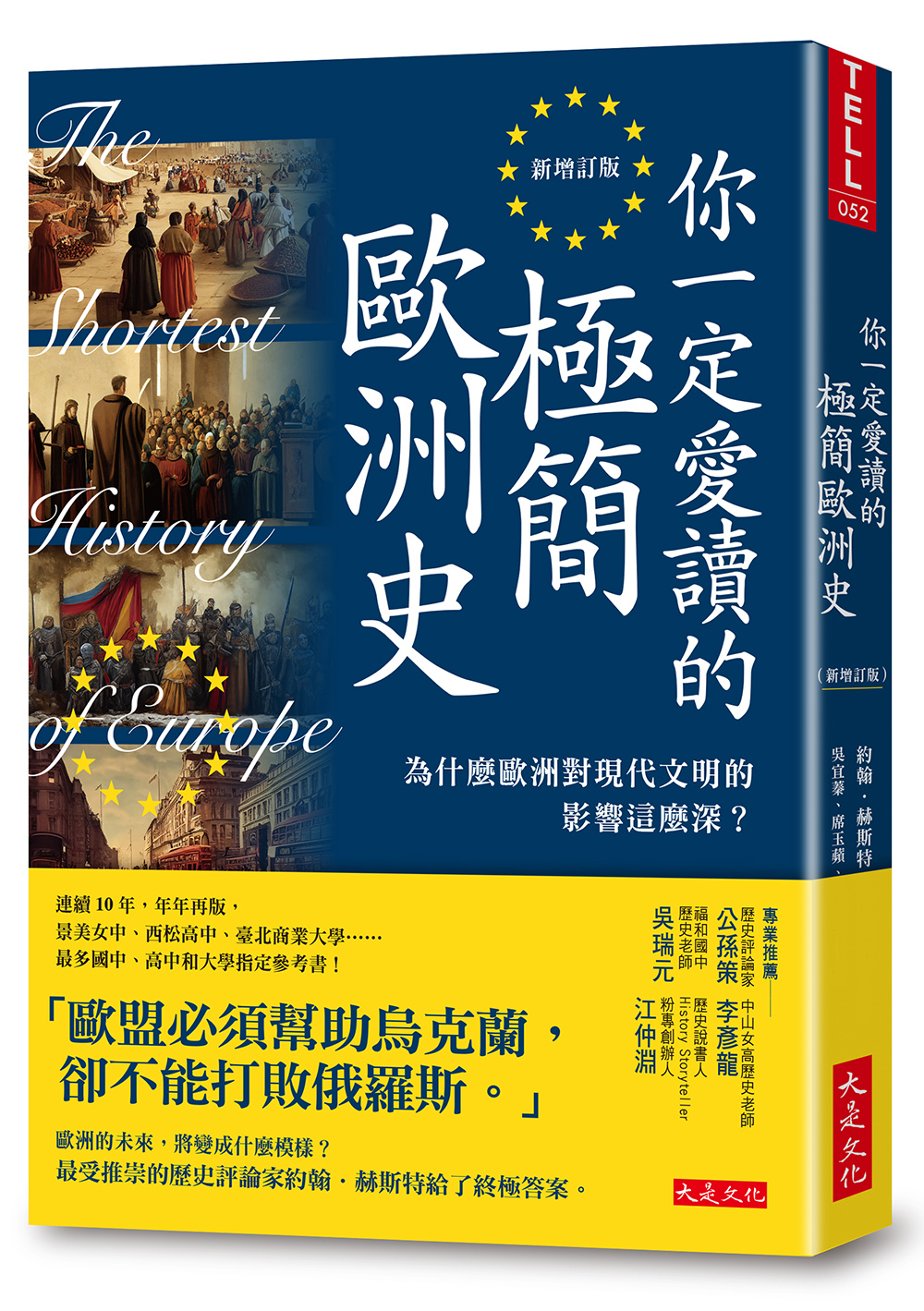

The Shortest History of Europe

| 作者 | John Hirst |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

| 商品描述 | 你一定愛讀的極簡歐洲史: 為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深? (新增訂版):歷史評論家/公孫策中山女高歷史老師/李彥龍福和國中歷史老師/吳瑞元「歷史說書人HistoryStory |

| 作者 | John Hirst |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

| 商品描述 | 你一定愛讀的極簡歐洲史: 為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深? (新增訂版):歷史評論家/公孫策中山女高歷史老師/李彥龍福和國中歷史老師/吳瑞元「歷史說書人HistoryStory |

內容簡介 「歐盟必須幫助烏克蘭,卻不能打敗俄羅斯。」 歐洲的未來,將變成什麼模樣? 最受推崇的歷史評論家約翰.赫斯特給了終極答案(新增新版序)。 出版至今,連續10年,年年再版, 景美女中、西松高中、臺北商業大學……最多國中、高中和大學的指定參考書, 彌補條列式資料陳述的不足,把過往強記死背的歷史來龍去脈,一次補齊! 時常被忽略的東歐,塑造了近代歐洲歷史? 英國脫歐的主因,到底是貧困、移民問題,還是為了主權? 還有,俄烏戰爭一開打,歐盟就準備談判,熱烈討論讓烏克蘭入歐, 但馬其頓、阿爾巴尼亞談了17年,都進不了歐盟大門? 歐洲現今浮現的種種問題,都能追溯到最深層的歷史, 本書於2010年首度出版, 至今(2023年)仍幫助我們理解目前正在發生的許多關鍵事件。 .理性思想源自法國,浪漫主義卻是德國首創。 .科學,其實是希臘人憑直覺想出來的。 .最早實施民主的一群人,是軍隊。 .日耳曼蠻族不講法治、搞酷刑,一件文物出土之後才改變。 .英國人的一本書,促成美國鬧獨立、法國大革命…… 課本「斷簡殘篇」的編寫方式,讓你讀過還是摸不著頭緒? 厚厚幾本歐洲史,讓你望而生畏? 從希臘羅馬、文藝復興、啟蒙運動、宗教紛爭到光榮革命,乃至於歐洲各國語言的淵源……赫斯特教授講的歐洲史超精彩,前因後果妙趣橫生,讓你知道: ◎為什麼歐洲老是搶第一? 歐洲文明的起源,是由三大匪夷所思的元素組合而成: 1. 古希臘和羅馬文化; 2. 基督教教義(猶太教的一個奇特分支); 3. 侵略羅馬帝國的日耳曼蠻族之戰士文化。 如果去找哲學、藝術、數學、文學、醫學與政治思想的源頭, 所有這些智識都會把我們帶回歐洲。 談到數學,我們在學校做幾何,把它當作數學題目來做, 但在希臘,幾何是引導人類認知宇宙本質的一個途徑。 說到醫學,每個進入醫學院的學生都要宣示遵守希波克拉提斯誓詞, 就是以生於西元前五世紀的雅典市民希波克拉底(Hippocrates)為名。 提到法律,為各式各樣的人為交易,訂下公平公正的原則, 源頭來自西元第六世紀東羅馬帝國查士丁尼大帝下令彙編的《查士丁尼法典》。 藝術方面,文藝復興時代的米開朗基羅的大衛像, 更是徹底展現人類的完美裸體比例與線條的典範。 歐洲歷史上最深層的問題,正在我們眼前展開, 歐盟和歐洲的未來,會變成什麼模樣? 先讀極簡歐洲史,裡頭有答案。

各界推薦 歷史評論家/公孫策 中山女高歷史老師/李彥龍 福和國中歷史老師/吳瑞元 「歷史說書人History Storyteller」粉專創辦人/江仲淵

作者介紹 約翰.赫斯特(John Hirst)澳洲與大英國協最知名的社會暨政治歷史學家,和歐洲史專家。他從1968年開始,任教於墨爾本拉籌伯大學(La Trobe University)歷史系,並於2006年退休,成為該大學的榮譽退休學者,直到2016年去世,享壽73歲。赫斯特教授曾是澳洲首相諮詢委員會成員,並擔任澳大利亞聯邦公民教育委員會主席,更在澳洲各大報章雜誌為文,對公民教育的提升著力甚深。吳宜蓁 (新版序)(新版序)英國羅浮堡大學圖書資訊碩士。從事文字工作多年,喜愛接觸不同的主題與文化,樂於在翻譯過程中不斷充實與成長。 譯有《養背,明年更年輕》、《2%法則,3年還完300萬》、《冰人呼吸法,我再也不生病》等書(以上皆為大是文化出版)。席玉蘋(第一章到第八章) 筆名平郁,政治大學國貿系畢業,美國德州理工大學企業管理碩士,四度獲得文建會梁實秋文學獎譯文、譯詩獎。現居高雄,專事譯作、寫作。譯著有《贏家通吃》、《解碼莫內》、《黑天鵝語錄》等三十餘本。廖桓偉(第九章到第十章) 淡江大學經營決策系、東吳大學企管研究所畢業。 曾任網路電玩編譯、出版社編輯,希望引進更多有趣(且暢銷)的書,透過翻譯來感動讀者,譯作有《改變未來的祕密交易》、《讓人無法拒絕的神奇字眼》、《明茲柏格給主管的睡前故事》(以上皆為大是文化出版)

產品目錄 新版序 歐洲的難題:幫助烏克蘭,但不能擊敗俄羅斯 推薦序一 歷史,是最好的避險祕笈!/公孫策 推薦序二 如果歷史課本這樣編……/李彥龍 推薦序三 用簡單概念全盤掌握歐洲史/吳瑞元 推薦序四 一段如珍珠般閃亮的歐洲史/江仲淵 前言 歷史,帶領我們更貼近人生 第一部 歐洲,是個混合體 第一章 從希臘說起,講到日耳曼──古典時期到中世紀 第二章 神性到理性,科學到浪漫──近代歐洲 間奏篇 古典情懷今猶在 第二部 邁入文明 第三章 爭戰一千年 第四章 民主意識,這樣開始的 第五章 有國王的民主、沒國王的極權 第六章 皇帝和教皇到底誰大? 第七章 語言:從兩種變幾十種 第八章 常民百姓的生活面貌 間奏篇 歐洲,為什麼可以搶第一? 第三部 偉大、卻毀滅性的力量 第九章 工業化與革命──輝格黨、馬克思、俾斯麥、列寧沒想到的 第十章 兩次世界大戰,步向一個歐盟

| 書名 / | 你一定愛讀的極簡歐洲史: 為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深? (新增訂版) |

|---|---|

| 作者 / | John Hirst |

| 簡介 / | 你一定愛讀的極簡歐洲史: 為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深? (新增訂版):歷史評論家/公孫策中山女高歷史老師/李彥龍福和國中歷史老師/吳瑞元「歷史說書人HistoryStory |

| 出版社 / | 大是文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267251126 |

| ISBN10 / | 6267251128 |

| EAN / | 9786267251126 |

| 誠品26碼 / | 2682348727009 |

| 頁數 / | 336 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21X1.8CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 500 |

推薦序 : 推薦序一

歷史,是最好的避險祕笈!

歷史評論家/公孫策

這是一本歷史課本。

從來,我喜歡的是歷史故事,而不是歷史課本。可是,我還真喜歡這一本歷史課本,更因此羨慕作者的學生,能有這麼一本歐洲史教材。

作者在引言中說:「他們(澳洲的學生)懂得太多澳洲歷史,對歐洲文明卻所知太少,而他們,也是歐洲的一分子。」這番話充分顯示了作者的用心良苦,同時更映照出臺灣這些年來對「本國史」定義的爭論,是何等的目光如豆。

處在新一波全球化正方興未艾的今日,回頭看歐洲歷史,似乎比回顧中國歷史更有啟發性,且正因本書之「極簡」,感想越發強烈。

歐洲文明源於希臘,經過羅馬帝國、中世紀到近代歐洲。第一個感想是為自己慶幸,因為中國文明始終沒有中斷,沒有如作者在書中所言「繞一圈回來」(回到希臘)的問題;第二個感想卻是悲哀,由於中國文明沒有中斷,因而沒有反思的機會,也就沒有文藝復興、宗教革命、科學革命那種再生的動力;第三個感想是自豪,原來歐洲的幾次文明改革,動力都來自中國:印刷術、火藥、指南針;第四個感想又是悲哀,中國人的發明「繞一圈回來」,卻是歐洲列強的船堅炮利!

寫到這裡,我鄭重提出兩個建議:其一、閱讀本書時,手邊或牆上若能有一幅世界地圖,肯定大有裨益,一來可以對照書中的歷史地圖,二來可以對照亞洲。其二,手邊放一本諸如「實用歷史手冊」之類的工具書,可以對照同時期中國與亞洲的歷史。

這兩個建議的理由很簡單:讀歷史一定要兼讀地理,否則就成了死背,對照地圖,尤其若能針對古今地圖,歷史就是活的;同時,全球化其實一直在進行中,只不過從前很慢,現在很快。講到這裡,深切期待作者另一門課——1800年以後的歐洲史——教材也能翻譯出版。因為那正是前一波全球化的重點舞臺,對今日肯定有更多的啟發。

中國文明燦爛發光於春秋戰國時代,那是一個科技突破(鐵工具)加上知識大量釋出(士階級瓦解)的時代,本質上就是周朝城邦諸國的一次「全球化」,其結果是秦始皇建立了統一帝國。歐洲的興盛也是始於科技突破(本書中所述的科學革命)與知識大量釋出(印刷術傳入,助長宗教革命),於是賦予帝國主義進行「全球化」的力量。

今天的世界又面臨相似的情形:網路科技再次將「距離」重新定義,同時造成知識的大量釋出,面對這種百年一遇、甚至千載難逢的大時代,我們何其幸運。

然而,機會的另一面就是「風險」。面對瞬息萬變的時代,沒有可資借鏡的前例,每個人都在摸著石頭過河,而歷史,在這個時候就派上用場了。在過去的相似情境中,前人犯過那些錯誤,我們可以從歷史上學到,從而迴避。

有這麼一本「極簡」的避險祕笈,我們真是幸運,不是嗎?

推薦序二

如果歷史課本這樣編……

中山女高歷史老師/李彥龍

長年來擔任高三的歷史老師,學生最常問的問題就是:「老師,歷史怎麼樣才可以考高分?」

「除了掌握基本史實的人、事、時、地、物以外,你還要了解歷史發展,熟悉其中的變化,進而將學到的史實放入你腦海中的歷史發展架構裡,這樣你對歷史的認識就會是有血有肉的整體。不管考題是要考你基本知識的辨別,或是資料分析、歷史解釋等,應該都可以應付裕如。」

「老師,你說那麼多,到底要怎麼做?我一看到課本或參考書,就開始打呵欠耶!」

「都已經高三了,只好試著想像課本的內容還算是有趣的故事吧!雖然處處不連貫(課本彷彿就是「斷簡殘篇」了),就想看看怎麼讓它可以合理的連貫發展吧。如果是高二的話啊……。」

孩子小時候總是纏著父母「要聽故事」。歷史,不就是故事的集合嗎?為什麼到了高中,歷史反而成了學生的障礙?

或許是因為要考試,降低了學生學習的興趣。更重要的是,歷史不是只有故事,當歷史成為一門學科、學問的時候,故事背後的起承轉合,轉化為比較學術性的語言,就成了:時序觀念、歷史理解、歷史解釋、史料證據。而學生面對的升學考試,也不再是單刀直入問「人、事、時、地、物」,通常都是轉化後的概念演變等。而教科書要在有限的篇幅介紹夠多的知識時,能夠把事情寫清楚就不容易了,遑論整個歷史發展的脈絡與延伸。

如果歷史課本這麼編,歷史會不會比較有趣?

在今天,各國領袖都會閱兵。他們從三軍將士面前走過,狀似檢查軍容,口中偶爾吐出個一言兩語,這是沿襲自遠早中古世紀的習俗;當時那些國王是真的在檢查貴族派來的士兵,一面自言自語:「這回他們又送了什麼東西來?」

雅典的民主、羅馬的共和,到底差別在哪裡?

蠻族不是一直都住在附近嗎?那蠻族入侵,究竟是怎麼回事?

中古時期的政教之爭,到底在爭什麼東西?

羅伯斯比爾統治時期的法國,明明是恐怖統治!為什麼叫做「美德共和國」?

今天歐洲各國的語言各不相同,可是為什麼在大學畢業典禮上,司儀說的話卻又是一樣的呢?

今天歐洲人民生活水準幾乎居世界之冠,難道他們從以前就一直過得這麼好嗎?

上面的問題,差不多都是現在高二學生世界史中所學習到的內容,儘管學生都學過了,可是當高三再問同學時,常常看到同學一臉茫然,彷彿是第一次聽到!為什麼?難道當時學得不用心?應該不會啊!月考成績表現也還可以。那是什麼原因,讓學生學過卻記不住?

或許就是課本內容沒有辦法更生動——不是沒學過,只是記不得;不是不想記,只是沒有一個循序漸進的發展軌跡可以讓同學更好記!

本書作者約翰.赫斯特是澳洲的大學教授,本書內容是由原大一通識課程「1800年以前的歐洲」的講義集結編輯而成。作者自承儘管他們也是英語系國家,但是,畢竟離歐洲還是遠了點,選修通識課程的學生又是包括各個領域,所以在內容上更是取材活潑,生動有趣。

本書開頭破題便點明今日歐洲文化的構成要素,進而逐一說明其中的演進、發展與變遷。有大歷史敘述的架構,內容則又利用一則一則的小故事加以填充,讓歷史的故事性與概念相結合。而除了介紹歐洲以外,在第二間奏篇,作者更比較了歐洲與中國的差異,可以讓有興趣的人,進一步思考。

其實不只是高中生,對所有「還」對歷史有興趣,或是想要利用短時間了解今天歐洲文化淵源、發展的人來說,本書絕對是一本可以快速上手的入門書。相信透過這樣一本小書,可以讓已經學習過歐洲史的人,更加生動的重新喚醒自己腦海中的記憶,甚至產生不同的看法;沒有學過歐洲史的人,也可以在故事中產生對歐洲變化的興趣。

推薦序三

用簡單概念全盤掌握歐洲史

福和國中歷史老師/吳瑞元

真高興這本《你一定愛讀的極簡歐洲史(新增訂版)》,增錄了近代常民力量崛起以至工業革命的篇章!本書以三個基本概念貫穿史事,並以精選事例表述史觀,是一本讓讀者讀來有趣,也容易理解的歷史書。雖然本書有著「極簡」的名號,但其點明的基本概念卻高明的在各篇章交互呼應,全然不是教科書流水帳似的浮光掠影,把歐洲的歷史以別具魅力的方式串聯起來,並將重點放在「讀者能夠理解」,組構出讓人透析的歷史。

手邊擁有本書的讀者真是有福!即使進入「網路Web 2.0」時代,網路資訊看似隨點可得,然而一則則網友信手寫來或輾轉複製轉貼的名詞解釋,總難免淪於人云亦云,以訛傳訛;這些限於螢幕頁面的網路短篇,總是失於片段而讓人無法領略全貌。人們若是為了理解歷史而等候電腦運作,這項操作不光是開機或登入,還要輸入關鍵字、判別資訊效力、彙整訊息……但當螢幕頁面關閉之後,我們是否還記得曾有的瀏覽?知識的圖譜是否留存於心?網路,是否真能比書更方便?

對於青年學子與有心建構知識體系的讀者來說,本書就是一個便捷的知識導師。這本由專家為歷史教育所寫的歐洲史,不但能讓人感受時代趨勢的前因後果,更有旁徵博引的多個視角,讓人理解歐洲的全貌,使人領會今日世界體制的源流。

在章節的編排中,書的前篇先有全貌的介紹,後續則陸續展現多種詮釋歐洲歷史的觀點,讀者可先讀前兩篇導讀做通盤了解,也可讀後面任一專題來探索與解惑。這樣的章節編排,一點也不賣關子,總能滿足不同需求的讀者。

作為歷史教育的專家,作者在書中傳達了歐洲史學的經典詮釋,除了歷史學的深厚素養之外,更具教育學習的專業。在既有的歷史教學中,前兩篇以淺明的通論,提示今日與過往的淵源,十足引發人們窺探歷史源流的好奇心,激起讀者學習與探索的動機,可謂引人入勝。

而作者提供的「古希臘羅馬學術」、「基督教教義」與「日耳曼蠻族」的三元架構,延展出貫穿時空的史學視角。這個三元架構所附的簡圖,雖在時代推進中不斷演化與變遷,但閱讀時搭配這些附圖,總使人一目瞭然。後面的簡易年表、對照表,如書中呈現的簡圖、地圖等,都像老師在黑板所寫的板書內容一樣,既化繁為簡,又有粗體字用以提綱挈領,篇尾亦有統整與提問,適合讀者補充畫記或註記反思。本書在視覺與文字章節的安排,都考量了知識吸收的方便性,符合現在學習潮流所熱採的自我評量與「心智圖」等學習原理。

只讀前兩篇,就足以理解歷史全貌;再讀後面的單篇,從多個不同的角度切入,讓人充滿邏輯驗證與比較的樂趣。全書讀來,不但累聚更深更廣的史事認識,且拜一次次複習與回顧所賜,知識架構清晰且一貫,使讀者如水到渠成般達成歷史理解,沒有被強灌學習的勉強。

當今中、高等教育逐步將公民與社會、地理與歷史學科整合為社會領域學科,本書的整合性正能符合各界對基礎知識(社會領域通論)的渴求,無論是哲學思維、民主制度的淵源、政治權力的遞嬗,甚至是醫學、生物學使用拉丁文的源始,說是「極簡」的歐洲史,本書卻也可從眾多學門進出,可謂深入淺出,面面俱到。

更好的是,這是本「紙本」小書,可以隨筆寫入註記,也可以隨處翻閱引人入勝的章節。與其迷失在電腦檢索的文字叢林中,我建議大家收藏幾本架構清楚的好書,然後放入書籤,看看圖表、寫點註記——如此掐紙揭頁,是種很真實的知識擁有。

推薦序四

一段如珍珠般閃亮的歐洲史

「歷史說書人 History Storyteller」粉專創辦人/江仲淵

寫這篇推薦序以前,我曾在書店裡看過這本書,那時我跟著一位朋友在找古羅馬史料,不知怎的,陰錯陽差翻到了這本書籍。朋友一看到這書名,眉頭一皺,張口就道:「你把書放回去吧,這類書名的書一般都靠不太住。」礙於他人情面,我只好將它放回書架了。

確實,在一般情況下,這類不太嚴肅的書名都會被自認稍微了解歷史的人唾棄:「所謂極簡,肯定只是一本速成教程吧?有什麼好讀的,對吧?」幾天之後,當我閒來無事,再度來到書店翻開它,將它詳細的看過一遍後,才發覺並非如此——這是一本非常特別的歐洲史書籍。

在世界各個地區中,歐洲可說是一個十分特別的存在,雖然歷史上有許多文明曾綻放光芒,但幾乎所有能代表現代文明的標記,比如民主制度、工業革命、市場經濟、人權意識,都源自歐洲這塊地方,而不是印度、中國、阿拉伯等地。

歐洲五彩斑斕的文明,尤其是古希臘、古羅馬和近代擴張,更是對世界產生了極為深遠的影響。讀到此處,我們肯定好奇了,為什麼這些推動人類進程的事件,偏偏只發生在歐洲?我們的亞洲文明,為什麼只能固守在一定的範圍,無法取得進展?這些問題的解答,都藏在這本書內。

本書作者是澳洲拉籌伯大學(La Trobe University)的教師,最初撰寫這本書的用意是為了授課,意圖用更簡單直白的方式,讓學生能輕鬆入門歐洲歷史,不過這本書可不是什麼供考試的教科書。

它比教科書有趣太多了。

我們在大學的歷史課本,一般是按照大事年表,透過循序漸進的羅列史實來介紹各個歷史時期的概況;書的每一章都是平行的結構,每一章的結束,幾乎又是另一個「新故事」的開始。而這本書籍大膽跳脫了時間框架,將歐洲歷史攤平拆開,再一塊塊的解讀它的組成部分,透過連結幾樣重要事物的內在邏輯去理解歐洲歷史,試圖還原歷史場景,然後從事件的進程中找出內在的聯繫,假設、歸納、推論,然後結論,使長久陷於僵固成見的歷史,開放出新的可能。

本書不著眼於具體歷史事件和歷史人物,而是以宏觀面看待歐洲史,以種族、文化、政治、宗教作為討論大綱,理清了整個歐洲文明發展的脈絡,並首次提出歐洲文明的三大基石:古希臘古羅馬文明、基督教文明、日耳曼民族。以上三者的連接和互動,是奠定歐洲文明基本格局的核心,乃歐洲從古典時代、中世紀、文藝復興走到近現代社會出現的重要因素。

這種歷史寫作的方式有它的特殊性,類似古希臘哲學家和數學家用邏輯和公式來解釋世界。本書以戰爭擴張、思想啟蒙、政治體制、社會文化等不同史觀,把歐洲歷史分頭述說一次,最後兩章則在前面八章的總結下繼續前行,分別敘述人類邁向現代化的契機——工業革命與兩次世界大戰,再透過縝密的邏輯推理,試圖重現歐洲的文明歷程和留給我們的精神遺產,竭力為讀者帶來輕鬆愉悅又有深度的閱讀享受。

看完這本書後,最令我感到訝異的是,歷史在作者的精思巧構之下,既具有時代的活力,同時也保留著相當程度的考據。作者在極短的篇幅內,以創新史觀的角度,講解歐洲千年以來的脈絡進展;他的文章像是把珍珠一粒粒鑲嵌到紙頁上,讓讀者不由得亮起眼睛,仔仔細細撿拾他親手排列出來的所有精巧文字,整體通俗易懂,讀來毫不費力,既沒有生澀難懂的專業名詞,也沒有錯綜複雜的詳細關係,只要稍有常識,即能輕鬆閱讀。

現在,就讓我們暫時忘記先前所學,在作者獨特史觀的帶領下,重新走入我們熟知的這段歷史。

自序 : 歷史,帶領我們更貼近人生

如果你看書有直接跳到最後去看結局的習慣,你一定會喜歡這本書——因為開頭沒多久,便已講到結局。這本書以不同的角度,總共把歐洲歷史述說了6遍。

本書的內容原本是授課用的講義,目的是讓澳洲的大學生對歐洲歷史有個初步的認識。但身為老師的我並不是從最前面開始按部就班講到最後,我的做法是先為學生很快的做個概論,再回頭補充細節。

我用前面兩章的篇幅勾勒出歐洲的完整歷史,這確實是最短的歐洲史。接下來的六章,各取一個特定主題延伸,而我之所以這樣做,是希望藉著回頭做更深入的檢視,學生可以加深了解。

所有故事都有情節:開頭、中間、結局,以這個定義來看,文明並不是一個故事。如果我們認為文明的演變必然有起伏跌宕,我們就會被其中的故事性吸引,儘管它遲早會走到結局。我的目的是從中找出歐洲文明的基本元素,看這些元素如何透過時間重新組構,從古舊中形塑出新的形貌;看舊有的東西如何屹立不搖、風雲再現。

歷史書總是會觸及眾多的人物與事件,這是歷史的好處之一,帶領我們貼近人生。不過,這一切有什麼意義呢?哪些才是真正重要的東西?諸如此類的問號總是縈繞在我的心頭。

因此,很多歷史書所囊括的事件和人物,並沒有出現在本書裡。

本書的第二部分,也就是較為細節的描述,約莫談到1800年就戛然而止,這純粹是因為在我準備這些教材時,另有一門課專門講述1800年以後的歷史。有多少歷史故事會因為這樣而被遺漏?不過,我偶爾會這樣期盼:如果我的方法行得通,你會看得出來,我們目前所居住的這個世界,輪廓面貌是在許久以前便已奠定。

在第三部分,則會詳細介紹十九世紀和二十世紀。

本書的重點,在古典時期之後多半放在西歐。在形塑歐洲文明這件事情上,歐洲各區的重要性並不均等。義大利的文藝復興、德國的宗教改革、英國的議會政府、法國的民主革命,造成的影響都比波蘭被瓜分來得重大。

我對歷史社會學家的著作仰賴甚多,尤其是麥可.曼恩(Michael Mann)和派翠西亞.克隆(Patricia Crone)。克隆並不是歐洲歷史的專家,她的專精領域是伊斯蘭文化。不過,她在一本名為《前工業社會》(Pre-Industrial Societies)的小書中闢有一章:〈畸怪歐洲〉(The Oddity of Europe),這是一篇非常精彩的傑作,只用了30頁就講完整個歷史,幾乎跟我這本極簡史一樣短。它提供了我將歐洲各種混雜元素整理並加以重組的構想,成果即是本書前兩章所呈現的樣貌。

多年來我任教於澳洲墨爾本拉籌伯大學,有幸與艾瑞克.瓊斯(Eric Jones)教授結為同事。他對我以大格局看歷史的做法給了許多鼓勵,而我對他的著作《歐洲奇蹟》(The European Miracle)也仰仗甚多。

我編寫這些教材,最初的對象是澳洲的學生,原因在於他們懂得太多澳洲歷史,對歐洲文明卻所知太少,而他們,也是歐洲的一分子。

最佳賣點 : 景美女中、西松高中、臺北商業大學……最多高中和大學指定參考書,

彌補條列式資料陳述的不足,把過往強記死背的歷史來龍去脈,一次補齊!